More on this book

Community

Kindle Notes & Highlights

Cuando miramos al abismo, el abismo también nos mira a nosotros. FRIEDRICH NIETZSCHE

Me llamo Annie Wilkes, y soy… —Sí, lo sé —dijo él—. Mi admiradora número uno. —Exacto. —Annie sonrió.

En la mente de Paul Sheldon fraguó por primera vez este pensamiento: Aquí hay algo raro. Esta mujer no está bien.

Misery (gracias a Dios por los favores grandes) estaba por fin muerta. Ocurría cinco páginas antes del final de El hijo de Misery. Un hecho que no dejó ni un solo ojo seco, incluidos los del propio Paul, solo que en su caso había sido fruto de una risa histérica.

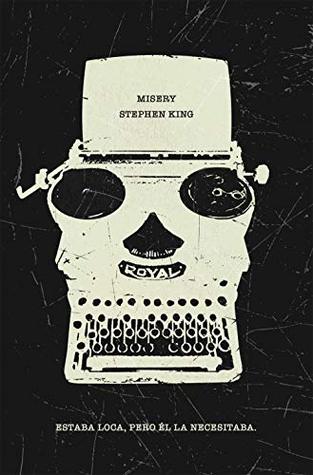

Ella estaba loca, pero él la necesitaba.

«Sé sucia una vez, y no volverás a ser limpia nunca más», solía decir.

—No —susurró él. ¿Poner de mal humor a la luna que provocaba la marea? ¡Menuda idea! ¡Qué idea tan mala!

Era realmente un ídolo, y si no lo mataba a él, tal vez sí mataría lo que había dentro de él.

Se recostó, un brazo sobre los ojos, intentando aferrarse a la ira, porque la ira le hacía sentirse valiente. Un hombre valiente podía pensar. Uno cobarde, no.

Y, sí, era un ataque al corazón… pero no el tipo de ataque que él quería.

»¡Pero los personajes de ficción NO pasan así sin más! Dios se nos lleva cuando cree que nos ha llegado la hora, y un escritor es Dios para los personajes de la historia; él los inventa como Dios nos inventó a todos, y vale, de acuerdo, nadie puede irle a Dios y pedirle explicaciones, pero en lo que respecta a Misery te diré algo, pajarraco, y es que resulta que Dios tiene dos piernas rotas y resulta que Dios está en MI casa, comiendo MI comida, y… y…

Y, cómo no, era un sacrificio lo que ella tenía en mente; cuando volvió a entrar llevaba en una mano el manuscrito de Automóviles veloces, única prueba existente de dos años de trabajo, y en la otra mano una caja de cerillas Diamond Blue Tip.

Y él quemó el manuscrito.

Incluso apresado en el torno de su dolor, Paul experimentó una sensación fugaz de placer intenso; esa era la cara que ponía Annie Wilkes cuando estaba asustada; una expresión que podía acabar gustándole mucho.

Él las tragó y volvió a tumbarse, pensando: En cuanto pueda, la mato.

Y ¿dónde estaba, pues, el coche? Sepultado bajo la nieve, claro.

Tampoco es una estúpida, como creo que ambos hemos convenido. Yo pienso que es una mujer muy pagada de sí misma; no es que tenga un ego grande, es que lo tiene colosal. Quemar el manuscrito le parecía lo correcto, y la idea de que su concepto de lo correcto pudiera sufrir un cortocircuito por algo tan nimio como una fotocopiadora y ochenta pavos… esa señal luminosa no llegó a aparecer en su radar, amigo mío.

No es que me parezca, ¡es que sé lo que vas a escribir! ¡Con esta máquina escribirás una nueva novela! ¡La mejor de todas! ¡El regreso de Misery!

—Me encargaré de traerte esos libros. Están un poco manoseados, pero eso es señal de que un libro ha sido bien leído y bien querido, ¿verdad?

—Y haces bien —dijo ella, impávida—. Es casi como decir que eres una prostituta. No, Annie, pensó él, sintiéndose rebosar de ira. Yo no soy ninguna puta. Automóviles veloces iba de no ser una puta. Y ahora que lo pienso, de eso iba también matar a la maldita zorra de Misery. Decidí irme a la Costa Oeste para celebrar el fin de mi condición de puta. Lo que tú hiciste fue sacarme del coche accidentado y devolverme al burdel. Dos

—O sea que te quedas ahí sentado —dijo, enseñando otra vez su rictus de sonrisa— y vas pensando a ver quién es la que manda aquí, y en todo lo que puedo hacerte si te portas mal o intentas engañarme. Te quedas ahí sentado, y ya puedes gritar lo que te dé la gana, porque no te van a oír. Por aquí no pasa nadie porque todo el mundo sabe que Annie Wilkes está loca; todos saben lo que hizo, a pesar de que me declararan inocente.

«Puede que existan las hadas y puede que existan los duendes, pero Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos».

Fue al abrirse la puerta cuando bajó un momento la vista y reparó en que, buscando posibles huellas con tan desesperada concentración, había pasado por alto toda una estampida de bisontes: las cajas de Novril seguían sobre su regazo.

Escribir no es causa de desdicha; nace de la desdicha.[3] MONTAIGNE

Aquí sentamos la cabeza ayer y tenemos previsto empezar a sentar la cabeza mañana, pero de sentar la cabeza hoy, ni hablar.

Había estado soñando despierto.

—¡Oh, cielos! ¡Oh, dulce Jesús! ¿Es que la han enterrado viva? ¿Es que han enterrado viva a mi pobre y querida Misery?

—Te quiero —dijo ella. —¿Me trasladas a la silla antes de irte? Quiero escribir un rato. —Desde luego, querido. —Annie lo abrazó—. Desde luego.

Los depresivos se quitan la vida. Los psicóticos, acunados por el veneno de sus egos, quieren hacerles un favor a todos los que están cerca y cargárselos también.

—Camino de su Lugar de la Risa

En la casa desierta, el Lugar de la Risa de Paul Sheldon resonó como la celda acolchada de un loco.

—Ellos, no sé —dijo para la cocina desierta—, pero yo desde luego que sí.

Sin embargo, se trataba de otro accidente, y el motivo de la similitud entre ambos no podía ser más simple: ninguno de los dos había sido en realidad tal accidente.

Pero ¿por qué, Annie? Esos recortes lo dicen todo salvo una cosa: ¿POR QUÉ?

—Porque eran ratas en una trampa —susurró.

Breve. Larga. Larga. Breve. Larga. Larga. Breve.

Y el 29 de enero empezaban las muertes de bebés.

Para salir del embrollo, tendría que matar a Annie. Sí. Respuesta correcta; la única que hay, creo yo. O sea que estamos otra vez en aquel juego de la infancia, ¿no? Paulie… ¿Puedes? Respondió sin dudarlo un instante. Sí que puedo.

Porque los escritores se acuerdan de todo, Paul. Y más de lo que duele. Pon a un escritor en cueros, señala las cicatrices y él te contará la historia de todas las pequeñas. De las grandes saca novelas, no amnesia. Un poquito de talento no viene mal si uno quiere ser escritor, pero el único requisito de verdad es la capacidad de recordar la historia de cada cicatriz. El arte consiste en la persistencia de la memoria.

Yo ya fui hasta el final una vez. Con una basta. Pamplinas. Si eso fuera verdad, si bastara con ir una vez hasta el final, habría sido vendedor de aspiradoras, coño, igual que su padre.

—¡ÁFRICA!

Viene a matarme. Y el único sentimiento que despertó esta idea fue un fatigado alivio.

La hondura de tanta astucia dejó consternado a Paul. Se dio cuenta de que Annie estaba haciendo exactamente lo que él no podía: jugar al ¿Puedes? en la vida real. Quizá es por eso, pensó, que no escribe libros. No le hace falta.

Escribiré la palabra FIN, leerás el final y luego tú escribirás la palabra FIN, ¿me equivoco? El fin de nosotros dos.

Una chispa. Una idea vaga. Burn the mother down… Paul Sheldon se quedó dormido.

La cuestión era: ¿cómo se sentiría Annie?

Paul pensó: Burn the mother down, y se quedó dormido. En su cara macilenta había una leve sonrisa.