Una nota a «Patria e morte» di Wu Ming 1 | Lettera dello storico Luca Di Mauro

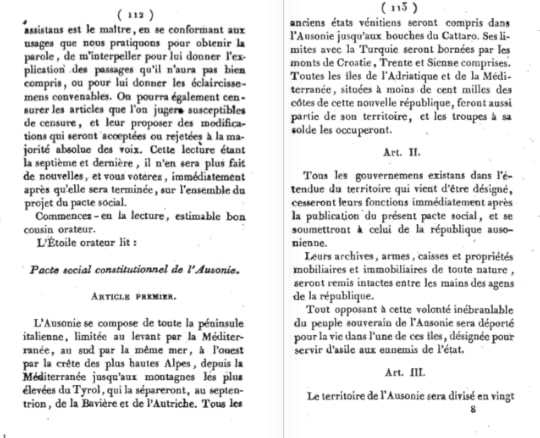

Pagine della prima apparizione su stampa del «Patto sociale costituzionale dell’Ausonia», 1820.

[WM1:] La pubblicazione dei primi appunti sparsi sul vittimismo ha di nuovo attirato l’attenzione sulla mia conferenza del 2011 Patria e morte. L’Italianità dai carbonari a Benigni. Nell’ultimo mese il file audio è stato ascoltato/scaricato migliaia di volte. L’ha ascoltato anche lo storico Luca Di Mauro, studioso delle società segrete ottocentesche e del Risorgimento, che mi ha mandato un’interessante lettera, disamina che diventa perorazione e difesa dei Carbonari, o meglio, dell’ala radicale ed egualitaria della Carboneria. Col permesso del mittente, la pubblico qui sotto.

Ricordo a tutt* che quella sera dopo di me parlò Wu Ming 2, il quale celebrò il centocinquantenario dell’Unità d’Italia… ricordando il centenario della guerra di Libia. La sua conferenza si intitolava Tripoli, suol del dolore e si può ascoltare qui.

[Chi ha letto Timira e Point Lenana capirà subito che quella sera, nella biblioteca di Rastignano, stavamo rovesciando e mescolando sul tavolo materiali di lavoro, dando in pratica anteprime mascherate dei due libri.]

⁂

Caro Wu Ming 1,

ti scrivo dopo aver ascoltato la conferenza Patria e morte. L’Italianità dai carbonari a Benigni, spezzone ormai decisamente datato ma di cui vengo a conoscenza solo adesso. Le mie osservazioni, quindi, possono giungere ormai fuori tempo massimo quando gli interessi di chi ha pronunciato quel discorso possono essersi spostati su altri argomenti.

Premetto che, da studioso del Risorgimento, ho molto apprezzato il tuo intervento e quanto sto per scrivere non scalfisce in alcun modo il mio accordo generale sulle cose da te dette ma riguardano unicamente un tassello che hai utilizzato per costruire il tuo discorso: il patto sociale costituzionale dell’Ausonia.

A mio avviso il suo inserimento in un filone risorgimentale nazionalista ed “aggressore” (pur certamente esistente) andrebbe quantomeno ripensato, come un’analisi ed una contestualizzazione del testo possono dimostrare.

Pierre-Joseph Briot (1771 – 1827)

La prima cosa che andrebbe corretta è la datazione: nella conferenza presentavi il testo come del 1820 (come del resto viene fatto acriticamente da moltissimi autori), presumibilmente sulla base del fatto che il testo appare per la prima volta in quell’anno in un libro francese intitolato Constitution et organisation des Carbonari e firmato da tal Saint Edme, personaggio assolutamente sconosciuto ma che storici autorevoli – come Francesco Mastroberti - identificano come il nom de plume del giacobino Pierre Joseph Briot, che certamente durante la propria permanenza nell’Italia meridionale durante il decennio francese aveva avuto “contatti” (e forse molto di più) con quegli ambienti che nello stesso periodo fondavano le prime vendite carbonare. Secondo Bianca Marcolongo – ed una serie di particolari del testo tendono ad accreditare questa versione – la costituzione ausoniana sarebbe, al momento della pubblicazione, già vecchia di un decennio e dunque ascrivibile all’attività clandestina della fine del regno di Giuseppe Bonaparte o, probabilmente, all’inizio di quello di Murat.

Venendo al fulcro delle mie osservazioni, l’articolo che determina i limiti geografici dell’Ausonia – una repubblica federale democratica ed egualitaria – è il primo che, nel testo originale francese, recita:

«L’Ausonie se compose de toute la péninsule italienne, limitée au levant par la Méditerranée, au sud par la même mer, à l’ouest par la crête des plus hautes Alpes, depuis la Méditerranée jusqu’aux montagnes les plus élevées du Tyrol, qui la sépareront, au septentrion, de la Bavière et de l’Autriche. Tous les anciens états vénitiens seront compris dans l’Ausonie jusqu’aux bouches du Cattaro. Ses limites avec la Turquie seront bornées par les monts de Croatie, Trente et Sienne comprises. Toutes les iles de l’Adriatique et de la Méditerranée, situées à moins de cent milles des côtes de cette nouvelle république, feront aussi partie de son territoire, et les troupes à sa solde les occuperont.»

La prima cosa da notare è l’estrema imprecisione dei riferimenti geografici presenti nel testo: se i confini meridionali ed occidentali sono dati dal mare e dalle cime più alte delle Alpi, la presenza di Sienne (Siena) tra le città vicine al confine orientale testimonia di una conoscenza dei luoghi per lo meno perfettibile da parte di chi (probabilmente un borghese della provincia lucana) aveva originariamente redatto il testo.

Venendo all’inglobamento di «tutti gli antichi stati veneziani» (che, concordo con quanto da te scritto altrove, non hanno alcuna base di continuità con l’italianità come oggi viene intesa), si tenga presente la situazione durante il decennio francese e, più in generale durante le guerre napoleoniche: il riferimento alle isole si riferisce con chiarezza alla Repubblica delle Sette Isole Unite – cedute da Venezia alla Francia con Campoformio – dove le lingue maggioritarie erano il “giudeo-italiano” ed il veneto. Le si voleva “annettere” per mantenerle nella forma repubblicana e sottrarle alla “tirannia” del protettorato turco e russo.

Nessun riferimento ai Balcani, dunque, e soprattutto un concetto di nazione che, per un carbonaro dell’Italia meridionale nel 1810, non è assolutamente scindibile dalla Rivoluzione e dalla Repubblica. L’Unità “familiare” non esiste ancora, tanto che l’Ausonia è una repubblica federale con amplissima autonomia locale e l’unico fattore di unità a priori è la lingua, che comunque nelle zone adriatiche dell’ex Serenissima, nel 1810 (da cui le mie osservazioni puntigliose sulla datazione), era rispettata.

Per concludere, e senza voler in alcun modo invalidare il ragionamento generale sul Risorgimento che – lo ripeto – condivido in toto, ritengo che il Patto d’Ausonia sia da ascrivere a quella componente (o, se preferisci, a quel Risorgimento tra i tanti) egualitaria, democratica, poi uscita sconfitta dal processo unitario. Ad immaginare il suffragio universale, le cariche elettive nell’esercito (come poi nella Comune di Parigi) ed addirittura un’embrione di Stato sociale ed eguaglianza sostanziale è l’ala più estrema e radicale della carboneria, che non è una formazione unitaria ma un arcipelago di posizioni diversissime unite praticamente solo dal rifiuto dell’assolutismo e dalla forma latomica di diffusione politica prescelta.

Con questo mi congedo, esprimendo ancora il mio apprezzamento per quanto in generale da te detto e la speranza di leggere presto qualche nuovo prodotto del tuo/vostro impegno.

Cordialmente,

Luca Di Mauro

The post Una nota a «Patria e morte» di Wu Ming 1 | Lettera dello storico Luca Di Mauro appeared first on Giap.

Wu Ming 4's Blog

- Wu Ming 4's profile

- 50 followers