Recensione: L’Atlante delle Nuvole di David Mitchell

Chiunque abbia provato a sedersi sotto il cielo del Nord Europa e a guardare per qualche tempo lo scorrere incessante delle nuvole, sa quanto questa esperienza possa essere ammaliante e suggestiva.

Durante la scorsa estate, in visita alla famiglia di mia moglie sul lago Ladoga, nella Karelia russofona, ho avuto l’occasione di cimentarmi nell’osservazione del “moto nuvolare”, restando colpito da questo immenso, primordiale cinema all’aperto dove l’immaginazione, lasciata libera di comporre e scomporre le forme che si susseguivano sullo sfondo, si è trasformata in un regista e le nuvole nei suoi attori.

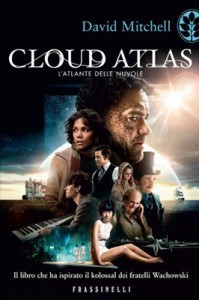

È forse lo stesso cielo del Nord, striato di cirri, gravido di cumuli e percorso da nembi stratiformi dalle fattezze e dai colori meteocangianti ad avere ispirato il romanzo di David Mitchell, L’Atlante delle nuvole – vincitore del Book Award e finalista a premi Hugo, Nebula e Arthur C. Clark nel 2004 – da poco ripubblicato dalla Frassinelli in concomitanza con l’uscita in Italia (il 13 gennaio prossimo) del colossal di Lana e Andy Wachowski (Matrix e V per Vendetta) insieme a Tom Tykwer (Lola corre e Profumo).

La struttura de L’Atlante delle nuvole sembra ricalcare quella di un “sestetto per solisti che si sovrappongono, per pianoforte, clarinetto, violoncello, flauto, oboe e violino, ognuno nella sua chiave, dimensione e colore (p.522)” in modo da svilupparsi in una modalità piramidale A-B-C-D-E-F-E-D-C-B-A ovvero un romanzo matryoshka. Infatti “nella prima sezione, ogni assolo è interrotto da quello che segue, nella seconda ogni interruzione viene ripresa, in ordine (p.522)” aprendo e chiudendo le vicende dei protagonisti. Inoltre le varie voci narranti, oltre a essere separate in senso geografico – si va dalle isole di Chatham nel Pacifico, al castello di Zedelghem nei pressi di Bruges in Belgio, da Buena Yerbas in California all’Inghilterra odierna, fino a toccare la futuristica città di Nea So Corps in Corea e una ancora più remota e post-apocalittica isola delle Hawaii – si svolgono rispettivamente nel 1849, nel 1931, nel 1975, nel 2012 e in due futuri – uno più prossimo e un altro più distante nel tempo. Va da sé che una tale complessità rappresenta una vera e propria sfida, impegnativa e al tempo stesso affascinante, sia per quanto riguarda la scrittura che la lettura del romanzo.

La trama de L’Atlante delle nuvole abbraccia numerose vicende: il ritorno a casa di un giovane avvocato testimone delle terribili condizioni degli schiavi nelle piantagioni del Pacifico sotto la dominazione inglese, la tragica storia d’amore tra un compositore tormentato dalla stesura del suo capolavoro (il fatidico sestetto L’Atlante delle Nuvole appunto, che dà il titolo al romanzo) e uno studente di fisica il quale, diventato un vecchio scienziato, contribuisce a smascherare il tentativo di insabbiare i problemi di sicurezza di un impianto nucleare, fornendo a una giornalista il materiale per far esplodere uno scandalo; e poi ancora la fuga di un vecchio editore, internato contro il suo stesso volere da una casa di riposo per anziani, finendo con lo sfruttamento di esseri umani “clonati” allo scopo di servire e onorare i consumatori concepiti in maniera naturale e il ritorno di una piccola comunità di persone “tecnologicamente evolute”, i Prescienti, in un’isola primitiva post-apocalittica.

Se questo non bastasse già a complicare le cose, David Mitchell compie anche l’esperimento più rischioso quando decide di raccontare ogni vicenda ricorrendo a stili differenti, mescolando i generi letterari e i canoni stilistici: si parte così dalla prosa affettata, tipica del romanzo storico ottocentesco nella vicenda di Adam Ewing, si prosegue con la forma epistolare che intercorre tra gli amanti Frobisher e Sixsmith, e poi con la spy-story anni ’70, tutta suspense a stelle e strisce, di Luisa Rey, passando per la commedia contemporanea in chiave ironica di Tim Cavendish e la terrificante distopia post-cyberpunk di Somni-451 per finire con l’avventura post-apocalittica descritta in una sorta di “neolingua” che richiama alla mente il nadsat di Anthony Burgess in Arancia Meccanica, piena di ibridazioni gergali e sgrammaticazioni linguistiche.

Da questo punto di vista il libro potrebbe passare per un ottimo esperimento di meta-narrazione, una specie di “ventriloquismo” letterario volto a dimostrare più l’abilità dell’autore di passare da un registro all’altro che non l’intenzione di costruire un romanzo di senso compiuto – come sottolineato da David Robson del “Telegraph”.

In realtà è lo stesso David Mitchell a svelare come l’idea di una narrazione polifonica (all’inizio erano previste addirittura tre voci nel passato, tre voci nel presente e tre voci nel futuro, poi ridotte a due-due-due per motivi di lunghezza) derivi direttamente dal romanzo di Italo Calvino Se una notte d’inverno un viaggiatore[1].

[image error]

Seppure si trattasse di un esercizio di ventriloquismo letterario, il risultato finale ne giustificherebbe in pieno il ricorso.

Personalmente ho sempre sposato l’idea della verosimiglianza narrativa, inclusa quella linguistica. Tanto che, così come mi parrebbe strano leggere un romanzo storico in una lingua attualizzata, allo stesso modo troverei incoerente un romanzo di fantascienza scritto senza tenere nella dovuta considerazione l’aspetto evolutivo della lingua, la sua abilità plastica ed elastica di aderire alle modificazioni sociali, la sua versatilità semantica a modellarsi lungo i contorni dei cambiamenti tecnologici e delle innovazioni scientifiche.

Tuttavia la lettura de L’Atlante delle Nuvole non è assolutamente un viaggio di esplorazione storico-geografica, né un attraversamento socio-politico che abbraccia tre, quattro secoli di vita umana. Perché un viaggio porterebbe il lettore/viaggiatore da qualche parte, mentre invece, così come i cicloni e gli anticicloni, i fronti caldi e i fronti freddi vanno e vengono, movimentando l’atmosfera della Terra senza fine, né scopo apparente, allo stesso modo le vicende dei personaggi sembrano rimandare l’una all’altra, influenzandosi reciprocamente in una maniera che, se definire mistica sarebbe forse troppo forte, limitarsi a chiamare quantistica – come la fisica teorica ha dimostrato mediante esperimenti di “entanglement” – sarebbe più appropriato.

[image error]

David Mitchell vuole dimostrare una tesi in apparenza semplice, a tratti banale: che le nostre azioni – buone o cattive – si propagano come onde nel futuro, che il futuro è legato al presente, che il presente è il prodotto del passato e che – per quanto ciò possa sembrare incoerente – l’ineluttabilità del destino si scontra con il libero arbitrio. È questa sottile trama, dalle venature spirituali, questo legame invisibile e sotteso alle esistenze di ciascuno dei personaggi, a rendere L’Atlante delle nuvole un’opera dal sapore “olistico”, il cui equilibrio precario si gioca sul campo delle azioni umane, venendo di continuo minacciato e ripristinato da quelle forze del Bene e del Male che – come nel bassorilievo del serpente Naga, simbolo del futuro – tirano da una parte all’altra il grande ceppo del karma.

Sonmi-451 (il cui nome è un chiaro riferimento a un celebre romanzo di Bradbury) dice che: “Il tempo è ciò che impedisce alla storia di verificarsi tutta insieme; il tempo è la velocità con cui scompare il passato.” Ne L’Atlante delle nuvole si ha quindi la netta sensazione che una legge cosmica sia all’opera, una forza trascendente secondo cui il comportamento di ogni singola persona si dilati fino al punto di coinvolgere, nelle sue conseguenze dirette o indirette, ogni altro essere senziente, vincolando ciascuno di noi al samsāra, al ciclo delle rinascite eterne, sotto altri nomi, della stessa forma.

Ciò è reso chiaro dall’autore nel ricorso a un espediente narrativo, il famoso “Macguffin” di hitchcockiana memoria: il “Diario dal Pacifico di Adam Ewing” diventa il libro che Frobisher legge durante il soggiorno in Belgio mentre le sue “Lettere da Zedelghem” vengono ritrovate da Luisa del Rey, il cui manoscritto “Mezze Vite” arriva nelle mani di Tim Cavendish, la cui vita si trasforma a sua volta nella sceneggiatura del film “La tremenda ordalia di Tim Cavendish”, visto da Somni-451 e preso successivamente come testo base di una nuova religione detta “Il verbo di Sonmi”, professata dalla tribù moriori di Zachry, protagonista del capitolo centrale del romanzo, “Sloosha Crossing e tutto il resto”.

Ma questi elementi di connessione rappresentano davvero un Macguffin? Ovvero sono il libro, le lettere, il manoscritto, il film e il “verbo” a produrre davvero i loro effetti oppure sono le azioni compiute dai personaggi a pesare di più?

Così come è impossibile mappare le nuvole, lo stesso avviene per le anime. Nonostante ciò, scrutare il cielo e intercettarne i segnali che ci manda, può aiutarci a capire non solo il mondo che ci circonda – il passato come il futuro – ma anche noi stessi. E questo forse è il messaggio più complesso da decifrare.

Le nuvole che si fondono, si scontrano, si attraggono e respingono, le nuvole che si allineano, si fronteggiano e si separano altro non sono che un’allegoria dei comportamenti umani, del potere che ciascuno di noi mantiene sugli altri come pure delle responsabilità che ci legano ai nostri simili e di conseguenza al mondo intero.

Finché resteremo al di sotto di questo cielo, L’Atlante delle nuvole sarà uno strumento prezioso di orientamento, un mezzo utile a comprendere di che cosa diffidare e in che cosa riconoscerci. Aprirlo significa perdersi per ritrovarsi.

[1] David Mitchell sul Guardian (http://www.guardian.co.uk/books/2010/jun/12/book-club-mitchell-cloud-atlas)

L'articolo Recensione: L’Atlante delle Nuvole di David Mitchell sembra essere il primo su Francesco Verso.