『自炊の壁』〜過去の自分に手渡す〜 佐々木典士

本当にようやく、やっとの思いで本が出せました。

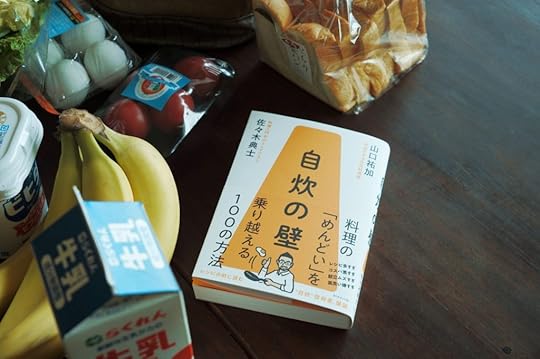

7年ぶりの新刊『自炊の壁』が発売です。

「なぜ料理?」と多くの方に驚かれましたが、そこに至った経緯と、どこよりも詳しい内容紹介をしたいと思います。

1作めの『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』は片付けが不要なぐらいに物を減らし、すっきりした生活を、

2作めの『ぼくたちは習慣で、できている。』はやめたい習慣をやめ、運動や早起きなど身につけたい習慣を身につけるための方法を、

そして今作の『自炊の壁』では、どうしたら料理を身につけられるのか、毎日楽しく続けることができるのかを100のテーマで突き詰めて考えました。

意図していたわけではありませんが「生活改善の3部作」になったようです。もうこれ以上、日々の生活で何か改善したいことはないかもしれません。

自炊料理家・山口祐加さんとの共通点

自炊料理家・山口祐加さんとの共通点自分が苦手なことに取り組み、自分を実験体にしながら、参考文献にも広くあたって本を書くのがぼくのスタイルなのですが、今作のメンターになったのは自炊料理家の山口祐加(やまぐちゆか)さんです。山口さんは自炊する人を増やすことをミッションに、初心者や料理が苦手な人向けの料理教室を開催したり、幅広く活動されています。

2年半前に、山口さんのvoicyに出演依頼を頂いたことがこの本が生まれるきっかけになりました。山口さんと初めてお話する前に、山口さんが出版されていた本を読み、なぜぼくのところに依頼が来たのかがわかった気がしました。ジャンルは違えど、ぼくの本のメッセージと共通する点がたくさんあると感じたからです。

山口さんは料理家としては、すごく小さなキッチンと冷蔵庫で料理を作られていましたし、ボウルも1つしか持っていないほど、調理道具も少なかったのです。

料理家として、史上最も親近感が湧くのではないかというキッチン

料理家として、史上最も親近感が湧くのではないかというキッチンさらに料理を教える方法も押し付けがましくなく「これでもいい」「それでも構わない」という作り手に自由を残してくれるものでした。

ぼくは一人暮らしを初めた大学生の頃から料理を学ぼうとしていたのですが、どこかで挫折してしまったというか、料理があまりに難しいもののように思えて、探求するのをやめてしまっていました。ミニマリスト以降はほとんどの調理道具やお皿も処分してしまったこともあり、毎日同じものを食べるという方法に行き着きました。自分ひとりなら何の問題も感じていなかったのですが、人より何周も遅れてようやく誰かと生きることを意識したとき、料理に再入門したいと思いました。

山口さんとは本当によきタイミングで出会い、山口さんが教えているような方法であれば、自分も「料理できるかも」と思えました。そしてわからないことだらけ、頭の中疑問符だらけの自分が料理ができるようにまでの、多くの人に共通するであろう迷いや悩みとその解決策を本にしたいと思いました。『自炊の壁』というタイトルだけは最初から決まっていました。

買い物に同行させてもらったりしながら「料理上手が頭の中で考えていること」を読み解いていく

買い物に同行させてもらったりしながら「料理上手が頭の中で考えていること」を読み解いていく

山口さんの料理を頂いた後に、対談するという流れが定番でした本邦初? “自炊”啓発書の爆誕

山口さんの料理を頂いた後に、対談するという流れが定番でした本邦初? “自炊”啓発書の爆誕そこから2年以上、10回以上に亘って山口さんと対話を繰り返してきました。本書はその対話を基にして、気が遠くなるほどの手数の編集を千手観音のように繰り出し(いつもの)できるだけわかりやすくまとめました。

文章は基本的にすべてお任せ頂き、ぼくが書きましたので、たまにいらっしゃる、ぼくの文章が好きと言ってくださる方も安心してお手に取って頂ければと思います。

形式としては対談ではありますが、「料理とは何か?」という底の底から論旨を積み上げ、順を追って理解しやすい構成になっています。もちろん定義や歴史だけではなく、調味料の選び方から、ふきんの使い方に至るまで具体的な悩みポイントについても解説しています。

対談ですが、議論が拡散しすぎないよう、わかりやすく編集しています

対談ですが、議論が拡散しすぎないよう、わかりやすく編集していますビジュアルも多用しています。

2色印刷。テーマカラーはオレンジ。ビジュアルページがふんだんに。

2色印刷。テーマカラーはオレンジ。ビジュアルページがふんだんに。編集者の和田泰次郎さんがこの本にピッタリのコピーを考えてくれました。その名も「”自炊”啓発書」。フォーマットはビジネス書や自己啓発のそれを借りて、料理について語り尽くした初めての本かもしれません。

料理にまつわる「壁」とその解決策をすべて詰め込もうとしたこともあり(いつもの)352ページ+付録という分厚い本になりました。

怒涛の352ページ。すべてをここに置いてきた、という感じです。

怒涛の352ページ。すべてをここに置いてきた、という感じです。

付録の「レシピなしで料理を作る方法」。たとえばブロッコリーが手元にあったらどう考えればいいのか?

付録の「レシピなしで料理を作る方法」。たとえばブロッコリーが手元にあったらどう考えればいいのか? 冷蔵庫に貼ってみたりすると、本書全体のまとめとして機能して、すぐ1品できます!

全部で5章、5つの大きな「壁」にわかれているので、それぞれの章について内容紹介をしたいと思います。

【1章 コスパの壁】

料理をする上で、今最も分厚い壁が「コスパ」かもしれません。料理は本当に様々なプロセスが含まれた行為ですが、お惣菜を買ってきたり、チェーン店でさっと済ませれば、買い物にも行かなくて済むし、皿洗いの必要もないからです。頭の中が忙しい現代人なら思わず頭をよぎるコスパ、タイパといった概念と一体どう付き合っていけばいいのか? そもそも料理とは何であったのかという定義や歴史を振り返りつつ、コスパ、タイパを超える自炊の意味とは何なのか? どうしたらコスパ思考から抜け出せるのかを考えました。

料理の最低限の定義を踏まえると、難しそうに見えていた料理が実は簡単だったことが、少しずつ明らかになります。そして実は誰しも料理はしていて「しない」のが難しい行為でもありました。

【2章 レシピの壁】この本の中でも、メインと言えるいちばん長い章です。

書店の料理本コーナーに行くと膨大なレシピ本が置いてあってめまいがします。そしてその中の1冊でも開こうものなら、そこには何百ものレシピが載っていたりする。ウェブやSNSでもレシピは膨大に日々生産され続けていて、無料で手に入ります。山口さんはレシピが「街で配られるティッシュのようなもの」になっていると言います。別に損はないのだしとりあえず受け取っておこうと思うもの。

ひとつひとつのレシピは悪者ではなく、制作者が苦労を重ねてできたものです。でも人がある日「料理をしよう」と思い立って書店に行ったり、ウェブを検索するとレシピにぶち当たる確率があまりにも高くなってしまっている。ぼくも以前はレシピを忠実に再現することで、料理を学ぼうとしてきました。でも、美味しくできたとしても自分の力だと思えないし、もう一度作る頃には作り方を忘れていてレシピがないと作れない。いつまで経っても「料理上手」になれる気がしなくて、途方に暮れていました。

こういった問題に対するアプローチとしてこの本で紹介しているのは最低限の「料理の法則」から学ぶという方法です。すべての料理に通じる法則(たとえば人間が美味しいと感じる塩分濃度は約1%で、それは血液と同じ濃度)をいくつか手にした方が、料理を自由自在に作り出せる。憧れの「冷蔵庫にあるもので作れる」状態にも最短距離で近づけると思っています。レシピから離れたときに、具体的にどうやって料理を身に付けていけばいいのかという方法を順に説明しています。

そしてレシピとのうまい付き合い方も。なんだかんだ、レシピはまったく未知の料理や新しい味に挑戦するときは参照したくなるものですし、先人たちの知恵が集まってできたものでもあるので、それを邪険にしたくない。

山口さんが料理家の「レシピの作り方」についても教えてくれました。誰かに料理を伝えようとすると、出口がどうしても「レシピ」になってしまうというジレンマ。レシピを作ることが大切な仕事のひとつである料理家さんがしづらい話を今回山口さんはしてくださったと思います。レシピを見る前に、それがどのように作られているもなのかや、その取扱説明書のようなものを知っておいた方がいいと思います。そうでなければ、レシピは「何も考えずに」とりあえず料理ができてしまう結構危ういものだと思います。

【3章 味の壁】歴史を振り返ると、高度経済成長以降、家庭の味はどうも「外食」の味に近づけようと努力してきたようです。異様に美味しいもので溢れている日本。その日本で、外食やデパ地下のお惣菜の味に慣れていると、自炊したときにできあがる間の抜けた味に唖然とすることもあるでしょう。

料理は「美味しさ」が正義のように思われていますが、本当にそれだけが唯一の価値基準なのでしょうか? 味は舌の上だけでは決めることのできない、五感も脳もフル活用される複雑な判断です。その味とは一体何なのか? 家庭の料理の役割とはどのようなものであるべきか?という根本的な問題から、初心者が悩みがちな出汁とは何か、調味料の選び方といった具体的なポイントも解説しています。

イラストレーターは大嶋奈都子さん。魅力的なおじさんがたくさん。こちらは「調味料迷うおじさん」【4章献立の壁】

イラストレーターは大嶋奈都子さん。魅力的なおじさんがたくさん。こちらは「調味料迷うおじさん」【4章献立の壁】

夕方になると「今晩のおかずどうしよう?」と悩まれる方は多いのではないでしょうか。ぼくもそうでした笑。献立には、1食でどれぐらいの品数を出せばいいのかという「品数問題」と毎日どれぐらい食事の内容が変わった方がいいのかという「レパートリー問題」があります。

すでに撤廃されましたが「1日30品目」とか「一汁三菜」が理想とされてきた時代、専業主婦が和洋中の多彩な料理で、会社勤めで疲れた夫をもてなすことができた時代がかつてありました。その時代に可能だったことも、さすがに現代にフィットしなくなってきているように思います。

献立やレパートリーというのは、正解がとても見えづらいものです。目にするのは料理家さんや、料理上手の人のSNSでのきらびやかな献立、レパートリーばかりで、普通の人が日々どうやって食事を回しているのか、正解がわかりづらい。そんな中にあって、これからのスタンダードと呼べるもの、少なくとも議論の叩き台としては有効であるだろうものを提案しました。

大切なことは献立を「制限」することです。そうでなければ、日々バズり散らかし、次々に流行っては廃れていくレシピに右往左往することになってしまいます。初心者はスーパーに行っても何をどう買ったらいいのかも戸惑うので、買い物の方法や、おすすめの買い置き食材、余り物を一掃する消費メニューなども提案しています。

自炊のお供に【5章キッチンの壁】

自炊のお供に【5章キッチンの壁】

都会で一人暮らしをはじめると、1Rや1Kの部屋にはとんでもなく小さいキッチンが付いてきます。環境は人の行動を大きく左右します。こういった状況でどう考えればいいのか、料理したくなるキッチン環境を作るにはどうしたらいいのかというのが大きなテーマです。

自炊の壁は、料理そのものではなく、キッチンの動線が良くないとか、皿洗いやゴミ出しが面倒であるとか、そういう細かな部分の累積も大きいと思います。便利そう、素敵だわ、ということで器も、調理道具も増やしてしまいすぎると逆に料理を阻むものになってしまうので、制限する方法を考えました。

皿洗いが代表的ですがキッチンまわりには様々な家事があります。誰かに任せたいような、それよりも寝転んでスマホをいじりたいような気分についなってしまいます。それでも雑事、家事をすることにはどういう意味があるのかも考えました。

【あとがき 料理するより大事なこと?】

毎日料理をし、料理本を読み、料理についての本を書きながらもずっと頭の中に鳴り響き止むことはなかった「どうしても料理はしなければいけないものなのか?」という問題について、正直に、長いあとがきで考えました。料理をしなくても罪悪感を感じていない人がおり、そもそも外食文化の国もあるなかで、この問題を一体どう考えればいいのか? まえがきを受けて、ぼくの物語の結末にも触れています。

テーマが料理ということで驚かれた人もたくさんいましたが、通底しているのはやはりミニマリズムでもあります。レシピ、献立、レパートリー、器、調理道具、増やしてしまうと容易に溺れてしまうし、情報はすでに洪水のように溢れかえっている。それをどのように制限していくのか。

マザーテレサは貧しかったり、死にかけている人に食や住まいや清潔な環境を提供しました。その活動に対し「魚を与えるのではなく、魚釣りの方法を教えた方がいいのではないのか?」と言ってきた人がいたそうです。一時しのぎの助けではなく、どうその人が自立していけるのか教えたほうがいいのではないかという、現代人によく見られる思考です。マザーはこう答えたそうです「私は魚を与えますから、その後にあなたが魚釣りの方法を教えてあげなさい」。今の今、目の前に飢えて困っている人がいたときに、ぼくもこの指針に従って行動しています。

しかし、こと料理においては、魚釣りの方法を学ぶことが大切だと思っています。今晩のおかずがどうすればできあがるのかを教えてくれる情報はたくさんありますが、それだけでは料理はできるようにならない。少なくとも、かなり遠回りしてしまう大変な道だと思います。

この本に、分量まで記載された正確なレシピはひとつも出てきません。ですが、この本が料理を身につけるためにはベストだとぼくは本気で思っています。僭越ながら既刊の本ではどうにも満足できないとき、ぼくは自分で本を作らなければいけないと感じます。少なくともここに書かれてあることを実践した結果、ぼくは「料理ができる」と言えるようになりました。料理はできるようになってしまうと、できない人の気持ちや悩んでいるポイントがなかなかわかりづらいので、できない人の視点で記録できて本当に良かったと思います。過去の自分に自信を持って手渡したい1冊ができました。

まえがきに書いた通り、この本を読むと

・料理は、どこから始めたらいいのか

・どうやったら、料理上手になれるのか

・レシピなしで料理ができる方法

・献立やレパートリー、味の完成度に悩まされない考え方

・買い物や皿洗いなど、面倒なプロセスとの向き合い方

がわかるようになると思います。そしてこういったノウハウ以上の意味も込めたつもりです。

ぼくは自分に自信があまりないというか、それだけに不安で、本を書くときは思わず徹底的にやって大盛りサービスにしてしまいます。ひとつのジャンルについて本に書くのはこれが最後かもしれないと思っていることもあります。そうしてできあがったものを見ると「よくもまぁ」と自分でも感じるものになっています。それだけに、すでに料理ができる人、自分には料理が関係ないと思っている人にも何か引っかかるところがあると思います。

3冊書いてようやく、自分の才能の形のようなものがわかってきた気がしています。少なくともそれは、物を減らすことではなかったようです。その話はまた書こうと思います。

どれだけ自分で懸命に切り取ってみても全体像とは違っていてもどかしいです。ご覧になって頂ければ嬉しく思います。

自炊の壁: 料理の「めんどい」を乗り越える100の方法 created by Rinker Kindle Amazon 楽天市場 Yahooショッピング

自炊の壁: 料理の「めんどい」を乗り越える100の方法 created by Rinker Kindle Amazon 楽天市場 Yahooショッピング

newest »

newest »

"Jisui no kabe"... Wall of cooking for yourself? Hope to be able to read this one day!

"Jisui no kabe"... Wall of cooking for yourself? Hope to be able to read this one day!

Fumio Sasaki's Blog

- Fumio Sasaki's profile

- 605 followers