Очень ясная статья о реальном (плачевном) положении дел с управляемым термоядерным синтезом.

Тема уже обсуждалась тут: Новонормальные ученые уговаривают термоядерный синтез - работать в токамаке, но он не слышит... нас хотят убедить, что технология, которая УСТОЙЧИВО НЕ РАБОТАЕТ 70 ЛЕТ вдруг начнет работать... На самом деле физическому процессу слияния ядер глубоко плевать на всю эту организационную возню. Этот процесс как не шел в токамаке (вследствие недостаточных условий для требуемого значения критерия Лоусона) - так и не будет идти. Заклинание о якобы потребности человечества в зеленой энергетике не повлияют на это.

https://alex-rozoff.livejournal.com/522269.html

А вот статья, где все по полочкам. Автор https://www.mathnet.ru/rus/person18085

Экстремальная механика / Extremal mechanics. Дмитрий Зотьев. Термоядерное будущее

В потоке восторженной, научно-популярной рекламы проекта ITER встречаются и жесткие возражения специалистов. Эта статья, на мой взгляд, очень интересна http://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/line0578/n1.htm. Сомнительно, что экспериментальная установка типа токамак эволюционирует в промышленный реактор. Видимо, в глубине души понимая это, многие сторонники проекта ITER предлагают совмеcтить реактор с электростанцией на уране-238. Это — намного более разумный способ утилизировать энергию быстрых нейтронов от синтеза D+T. Заставить их делить ядра урана-238, что у таких нейтронов выйдет превосходно, вместо того, чтобы тормозить в заполненном водой бланкете (превращая его стенки в радиоактивный «фарш»). Однако, ITER-у еще предстоит «потрогать руками» проблему эффективного получения трития из лития, которая пока была решена только в бомбе. Других способов получить приемлемый по цене тритий сегодня нет.

http://extremal-mechanics.org/archives/12614

Статья на которую ссылается Зотьев - опубликована изнутри ядерной тематики:

Миф о термояде (А.И.Егоров, ведущий научный сотрудник ПИЯФ РАН) [привожу фрагмент по истории вопроса]:

Исследования управляемой термоядерной реакции проходили на фоне разворачивающегося мирового движения за запрещение ядерного оружия и служили лучшим прикрытием для гонки ядерных вооружений. В 1956 году Курчатов, прилетевший в Англию, делает доклад о проблеме управляемого синтеза и ведущихся в СССР исследованиях. Темоядерный синтез становится главной темой обсуждения на Второй международной конференции по мирному использованию ядерной энергии в Женеве, где с докладом выступил Л.Арцимович. В 1958 году за эксперименты с сильноточными разрядами, в которых были получены нейтроны, Арцимович с сотрудниками получил Ленинскую премию.

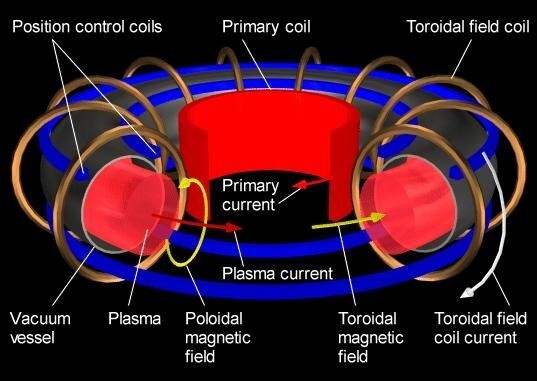

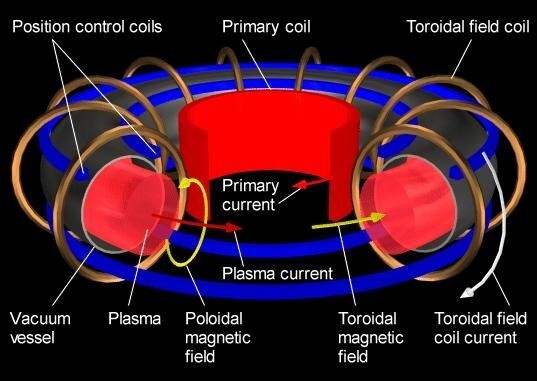

Параллельно в СССР и Англии, а затем и в ряде других стран, начинаются эксперименты с токамаками – с тороидальными камерами, имеющими форму бублика, с магнитными катушками. В токамаках создаются два мощных магнитных поля, при суммарном воздействии которых плазма сжимается в жгут в центральной части тора.

Первые эксперименты на установках такого типа «Альфа» и «Зета» показали, что осуществить управляемую термоядерную ДД-реакцию в токамаке невозможно. Кроме того, выяснилось, что плазма в токамаке находится в состоянии неупорядоченного движения, вызванного тем, что механические и электрические колебания у плазмы взаимосвязаны. Большая амплитуда колебаний плазмы, раскачка ее в камере токамака, свидетельствовала о том, что внешнее магнитное поле не является идеальным способом стабилизации плазмы.

Однако Арцимович не решился прекращать исследования на токамаках, а принял решение перейти от ДД-реакции к ДТ-реакции, которая идет при более низкой температуре. Он продолжал выступать с докладами о перспективах развития термоядерной энергетики, рассказывал о неисчерпаемом источнике энергии, скрытом в мировом запасе дейтерия, и обещал запустить термоядерную электростанцию, если не в 1980 году, то, наверняка, до 2000 года.

В 1961 году академик Б.П. Константинов записал для Арцимовича обращение «Почему термоядерная электростанция не будет построена ни в 1980, ни в 2000 году».

Прежде всего, замена ДД-реакции на ДТ-реакцию – это блеф. Трития нет в природе, его нужно предварительно наделать в ядерных реакторах, затратив на это нейтроны деления. При ДТ-реакции энергию уносят быстрые нейтроны, разрушая и активизируя все на своем пути, - их нужно замедлить, размножить и использовать для получения трития или ядерного топлива.

Первую, радиоактивную стенку камеры токамака придется дистанционно менять с помощью манипуляторов. Не решена проблема устойчивости плазмы – возможна ее гигантская раскачка с выбросом раскаленной плазмы на стенки, прожигом их и загрязнением окружающей среды, а количество радиоактивного трития в термоядерной электростанции будет измеряться сотнями килограммов.

Нужно исследовать плазму, искать пути к осуществлению ДД-реакции, а не рассказывать сказки о термоядерной электростанции на ДТ-реакции.

https://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/line0578/n1.htm

Кстати - у Дмитрия Зотьева есть ряд очень любопытных статей на Хабре

https://habr.com/ru/users/SpaceOdyssey/publications/articles/

Некоторые из них - в частности, о пузыре квантовых компьютеров - вероятно еще будут разбираться в этом журнале.

А по ядерной и термоядерной энергетике из опубликованного в этом журнале см. также:

Не в корму конь: нельзя проектировать новую малую ядерную энергетику - как старую большую

https://alex-rozoff.livejournal.com/453979.html

...Такие дела...

https://alex-rozoff.livejournal.com/522269.html

А вот статья, где все по полочкам. Автор https://www.mathnet.ru/rus/person18085

Экстремальная механика / Extremal mechanics. Дмитрий Зотьев. Термоядерное будущее

В потоке восторженной, научно-популярной рекламы проекта ITER встречаются и жесткие возражения специалистов. Эта статья, на мой взгляд, очень интересна http://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/line0578/n1.htm. Сомнительно, что экспериментальная установка типа токамак эволюционирует в промышленный реактор. Видимо, в глубине души понимая это, многие сторонники проекта ITER предлагают совмеcтить реактор с электростанцией на уране-238. Это — намного более разумный способ утилизировать энергию быстрых нейтронов от синтеза D+T. Заставить их делить ядра урана-238, что у таких нейтронов выйдет превосходно, вместо того, чтобы тормозить в заполненном водой бланкете (превращая его стенки в радиоактивный «фарш»). Однако, ITER-у еще предстоит «потрогать руками» проблему эффективного получения трития из лития, которая пока была решена только в бомбе. Других способов получить приемлемый по цене тритий сегодня нет.

http://extremal-mechanics.org/archives/12614

Статья на которую ссылается Зотьев - опубликована изнутри ядерной тематики:

Миф о термояде (А.И.Егоров, ведущий научный сотрудник ПИЯФ РАН) [привожу фрагмент по истории вопроса]:

Исследования управляемой термоядерной реакции проходили на фоне разворачивающегося мирового движения за запрещение ядерного оружия и служили лучшим прикрытием для гонки ядерных вооружений. В 1956 году Курчатов, прилетевший в Англию, делает доклад о проблеме управляемого синтеза и ведущихся в СССР исследованиях. Темоядерный синтез становится главной темой обсуждения на Второй международной конференции по мирному использованию ядерной энергии в Женеве, где с докладом выступил Л.Арцимович. В 1958 году за эксперименты с сильноточными разрядами, в которых были получены нейтроны, Арцимович с сотрудниками получил Ленинскую премию.

Параллельно в СССР и Англии, а затем и в ряде других стран, начинаются эксперименты с токамаками – с тороидальными камерами, имеющими форму бублика, с магнитными катушками. В токамаках создаются два мощных магнитных поля, при суммарном воздействии которых плазма сжимается в жгут в центральной части тора.

Первые эксперименты на установках такого типа «Альфа» и «Зета» показали, что осуществить управляемую термоядерную ДД-реакцию в токамаке невозможно. Кроме того, выяснилось, что плазма в токамаке находится в состоянии неупорядоченного движения, вызванного тем, что механические и электрические колебания у плазмы взаимосвязаны. Большая амплитуда колебаний плазмы, раскачка ее в камере токамака, свидетельствовала о том, что внешнее магнитное поле не является идеальным способом стабилизации плазмы.

Однако Арцимович не решился прекращать исследования на токамаках, а принял решение перейти от ДД-реакции к ДТ-реакции, которая идет при более низкой температуре. Он продолжал выступать с докладами о перспективах развития термоядерной энергетики, рассказывал о неисчерпаемом источнике энергии, скрытом в мировом запасе дейтерия, и обещал запустить термоядерную электростанцию, если не в 1980 году, то, наверняка, до 2000 года.

В 1961 году академик Б.П. Константинов записал для Арцимовича обращение «Почему термоядерная электростанция не будет построена ни в 1980, ни в 2000 году».

Прежде всего, замена ДД-реакции на ДТ-реакцию – это блеф. Трития нет в природе, его нужно предварительно наделать в ядерных реакторах, затратив на это нейтроны деления. При ДТ-реакции энергию уносят быстрые нейтроны, разрушая и активизируя все на своем пути, - их нужно замедлить, размножить и использовать для получения трития или ядерного топлива.

Первую, радиоактивную стенку камеры токамака придется дистанционно менять с помощью манипуляторов. Не решена проблема устойчивости плазмы – возможна ее гигантская раскачка с выбросом раскаленной плазмы на стенки, прожигом их и загрязнением окружающей среды, а количество радиоактивного трития в термоядерной электростанции будет измеряться сотнями килограммов.

Нужно исследовать плазму, искать пути к осуществлению ДД-реакции, а не рассказывать сказки о термоядерной электростанции на ДТ-реакции.

https://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/line0578/n1.htm

Кстати - у Дмитрия Зотьева есть ряд очень любопытных статей на Хабре

https://habr.com/ru/users/SpaceOdyssey/publications/articles/

Некоторые из них - в частности, о пузыре квантовых компьютеров - вероятно еще будут разбираться в этом журнале.

А по ядерной и термоядерной энергетике из опубликованного в этом журнале см. также:

Не в корму конь: нельзя проектировать новую малую ядерную энергетику - как старую большую

https://alex-rozoff.livejournal.com/453979.html

...Такие дела...

Published on April 28, 2024 00:24

No comments have been added yet.

Александр Александрович Розов's Blog

- Александр Александрович Розов's profile

- 13 followers

Александр Александрович Розов isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.