о критериях утопии: дизайнер идеального общества должен решить, в каком смысле оно будет идеально

В теме https://alex-rozoff.livejournal.com/616900.html "Проблемы конструирования позитивной антикоммунистической утопии" Fedor Mikolakhin

[image error]

Fedor Mikolakhin

поставил любопытную серию вопросов о критериях утопии как таковой:

Чьи интересы должна защищать структура общества, какие именно, как, какой ценой?

Должно ли это общество быть стабильным во времени, замкнутым по ресурсам? Конкурентоспособным?

А если это всепланетная цивилизация?

Должны ли ценности того общества быть понятны и желанны среднему читателю?

Что является ценностью для самосознающих систем? Например, прекращение страдания ценой необратимой модификации сигнальной системы — это лучше или хуже деконструкции оригинала?

Опять же — а является ли ценностью самосознание и разнообразие?

...На сегодняшний день для жанра "утопия" приходится констатировать полнейший разброд среди всех категорий причастной публики (будь то литераторы-авторы, или литкритики, психологи или политологи, экономисты или артисты).

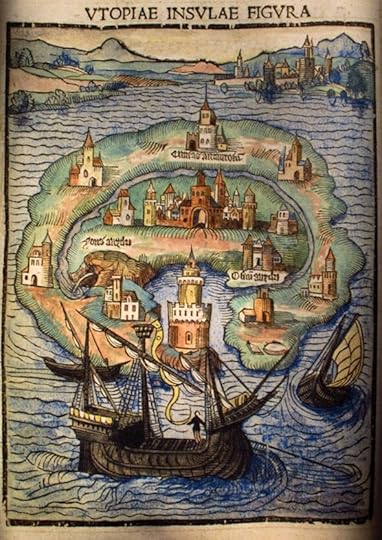

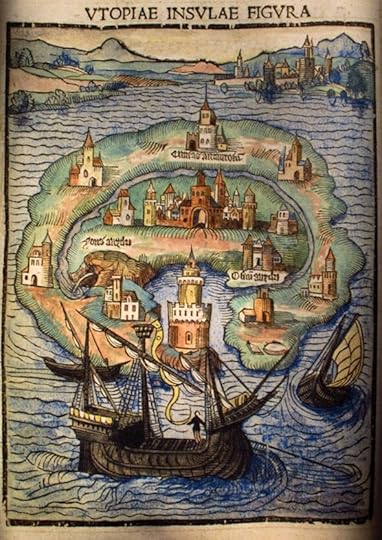

В таких условиях для начала следовало бы обратиться к корням жанра, т.е. сочинению Томаса Мора (1516 год) "Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, de optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia" (Воистину золотая книжка, не менее полезная, чем забавная, о лучшем состоянии республики и новом острове Утопия).

[сокращенно цитрую один фрагмент] Главное и почти исключительное занятие сифогрантов состоит в заботе и наблюдении, чтобы никто не сидел праздно, а чтобы каждый усердно занимался своим ремеслом, но не с раннего утра и до поздней ночи и не утомлялся подобно скоту. Такой тяжелый труд превосходит даже долю рабов, но подобную жизнь и ведут рабочие почти повсюду, кроме утопийцев. [...] Все время, остающееся между часами работы, сна и принятия пищи, предоставляется личному усмотрению каждого, но не для того, чтобы злоупотреблять им в излишествах или лености, а чтобы на свободе от своего ремесла, по лучшему уразумению, удачно применить эти часы на какое-либо другое занятие. Эти промежутки большинство уделяет наукам. Они имеют обыкновение устраивать ежедневно в предрассветные часы публичные лекции; участвовать в них обязаны только те, кто специально отобран для занятий науками. Кроме них, как мужчины, так и женщины всякого звания огромной толпой стекаются для слушания подобных лекций, одни - одних, другие - других, сообразно с естественным влечением каждого. Впрочем, если кто предпочтет посвятить это время своему ремеслу,- а это случается со многими, у кого нет стремления к проникновению в какую-либо науку,- то в этом никто ему не мешает [...] Тут, во избежание дальнейших недоразумений, необходимо более пристально рассмотреть один вопрос. Именно, если только шесть часов уходят на работу, то отсюда можно, пожалуй, вывести предположение, что следствием этого является известный недостаток в предметах первой необходимости. Но в действительности этого отнюдь нет; мало того, такое количество времени не только вполне достаточно для запаса всем необходимым для жизни и ее удобств, но дает даже известный остаток. Это будет понятно и вам, если только вы поглубже вдумаетесь, какая огромная часть населения у других народов живет без дела [...] в результате тебе придется признать, что число тех, чьим трудом создается все то, чем пользуются смертные, гораздо меньше, чем ты думал. Поразмысли теперь, сколь немногие из этих лиц заняты необходимыми ремеслами; именно, раз мы все меряем на деньги, то неизбежно должны находить себе применение многие занятия, совершенно пустые и излишние, служащие только роскоши и похоти. Действительно, если бы эту самую толпу, которая теперь занята работой, распределить по тем столь немногим ремеслам, сколь немного требуется их для надлежащего удовлетворения потребностей природы, то при таком обильном производстве, которое неизбежно должно отсюда возникнуть, цены на труд, понятно, стали бы гораздо ниже того, что нужно рабочим для поддержки своего существования. Но возьмем всех тех лиц, которые заняты теперь бесполезными ремеслами, и вдобавок всю эту изнывающую от безделья и праздности массу людей, каждый из которых потребляет столько продуктов, производимых трудами других, сколько нужно их для двух изготовителей этпх продуктов; так вот, повторяю, если всю совокупность этих лиц, поставить на работу, и притом полезную, то можно легко заметить, как немного времени нужно было бы для приготовления в достаточном количестве и даже с избытком всего того, что требуют принципы пользы или удобства (прибавь также - и удовольствия, но только настоящего и естественного). [конец цитирования]

ВНИМАНИЕ! "Утопия" Томаса Мора это книга 1516 года - и она обосновывает 6-часовой рабочий день при тогдашней производительности труда.

Теперь берем статью "On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant" Дэвида Грэбера, 2013 года - и внезапно видим четкие совпадения с "Утопией"

[сокращенно цитрую один фрагмент] В 1930 году Джон Мейнард Кейнс предсказал, что к концу столетия технологии будут достаточно развиты для того, чтобы в таких странах как Великобритания или США рабочая неделя могла быть сокращена до 15 часов. Нет никаких сомнений в том, что он был прав. С технической точки зрения такая возможность действительно есть, но она не была реализована. Напротив, технологии были использованы для того, чтобы все мы стали работать больше. Для этого создаваемые рабочие места фактически должны быть бессмысленными. Масса людей в Европе и Северной Америке тратят всё своё рабочее время на выполнение заданий, в необходимость которых не верят сами. Моральный и интеллектуальный ущерб, порождаемый этой ситуацией хорошо известен — это шрам на душе нашего общества, и в настоящее время эта тема практически не обсуждается. Почему же обещанная Кейнсом утопия, так страстно желанная в 60-х, никогда не была реализована? [...] вместо уменьшения времени работы и освобождения населения Земли для занятий своими собственными проектами, увлечениями, мечтами и идеями, мы стали свидетелями вздутия не столько сферы «услуг», сколько административного сектора, создания сферы финансовых услуг и телемаркетинга, беспрецедентного расширения секторов корпоративного права, управления образованием и здравоохранением, человеческими ресурсами и публичными отношениями. Причём численность занятых в них даже не учитывает всех тех людей, чья занятость связана с осуществлением безопасности, административной и технической поддержкой этих отраслей и, если уж на то пошло, дополнительных сфер деятельности (например, круглосуточной доставки пиццы или мойки собак), которые существуют только потому, что все остальные люди тратят большую часть своего времени на другую работу. Это именно то, что я называю «дерьмовой работой» [bullshit job]. Как будто бы кто-то специально создает все эти бессмысленные специальности, только для того, чтобы занять нас работой. И именно здесь и скрывается тайна. [...] ответ явно не является экономическим: он лежит в области морали и политики. Правящий класс уже давно уяснил, что счастливый и продуктивный народ со свободным временем смертельно опасен (вспомните о том, что было, когда всё это только начало появляться в 60-е). [конец цитирования]

Не в этой ли области лежит неизменный на протяжении 500 лет (с XVI по XXI век) смысл утопии, как жанра?

Впрочем, приветствуются любые конструктивные идеи и тезисы к обсуждению

...Такие дела...

Чьи интересы должна защищать структура общества, какие именно, как, какой ценой?

Должно ли это общество быть стабильным во времени, замкнутым по ресурсам? Конкурентоспособным?

А если это всепланетная цивилизация?

Должны ли ценности того общества быть понятны и желанны среднему читателю?

Что является ценностью для самосознающих систем? Например, прекращение страдания ценой необратимой модификации сигнальной системы — это лучше или хуже деконструкции оригинала?

Опять же — а является ли ценностью самосознание и разнообразие?

...На сегодняшний день для жанра "утопия" приходится констатировать полнейший разброд среди всех категорий причастной публики (будь то литераторы-авторы, или литкритики, психологи или политологи, экономисты или артисты).

В таких условиях для начала следовало бы обратиться к корням жанра, т.е. сочинению Томаса Мора (1516 год) "Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, de optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia" (Воистину золотая книжка, не менее полезная, чем забавная, о лучшем состоянии республики и новом острове Утопия).

[сокращенно цитрую один фрагмент] Главное и почти исключительное занятие сифогрантов состоит в заботе и наблюдении, чтобы никто не сидел праздно, а чтобы каждый усердно занимался своим ремеслом, но не с раннего утра и до поздней ночи и не утомлялся подобно скоту. Такой тяжелый труд превосходит даже долю рабов, но подобную жизнь и ведут рабочие почти повсюду, кроме утопийцев. [...] Все время, остающееся между часами работы, сна и принятия пищи, предоставляется личному усмотрению каждого, но не для того, чтобы злоупотреблять им в излишествах или лености, а чтобы на свободе от своего ремесла, по лучшему уразумению, удачно применить эти часы на какое-либо другое занятие. Эти промежутки большинство уделяет наукам. Они имеют обыкновение устраивать ежедневно в предрассветные часы публичные лекции; участвовать в них обязаны только те, кто специально отобран для занятий науками. Кроме них, как мужчины, так и женщины всякого звания огромной толпой стекаются для слушания подобных лекций, одни - одних, другие - других, сообразно с естественным влечением каждого. Впрочем, если кто предпочтет посвятить это время своему ремеслу,- а это случается со многими, у кого нет стремления к проникновению в какую-либо науку,- то в этом никто ему не мешает [...] Тут, во избежание дальнейших недоразумений, необходимо более пристально рассмотреть один вопрос. Именно, если только шесть часов уходят на работу, то отсюда можно, пожалуй, вывести предположение, что следствием этого является известный недостаток в предметах первой необходимости. Но в действительности этого отнюдь нет; мало того, такое количество времени не только вполне достаточно для запаса всем необходимым для жизни и ее удобств, но дает даже известный остаток. Это будет понятно и вам, если только вы поглубже вдумаетесь, какая огромная часть населения у других народов живет без дела [...] в результате тебе придется признать, что число тех, чьим трудом создается все то, чем пользуются смертные, гораздо меньше, чем ты думал. Поразмысли теперь, сколь немногие из этих лиц заняты необходимыми ремеслами; именно, раз мы все меряем на деньги, то неизбежно должны находить себе применение многие занятия, совершенно пустые и излишние, служащие только роскоши и похоти. Действительно, если бы эту самую толпу, которая теперь занята работой, распределить по тем столь немногим ремеслам, сколь немного требуется их для надлежащего удовлетворения потребностей природы, то при таком обильном производстве, которое неизбежно должно отсюда возникнуть, цены на труд, понятно, стали бы гораздо ниже того, что нужно рабочим для поддержки своего существования. Но возьмем всех тех лиц, которые заняты теперь бесполезными ремеслами, и вдобавок всю эту изнывающую от безделья и праздности массу людей, каждый из которых потребляет столько продуктов, производимых трудами других, сколько нужно их для двух изготовителей этпх продуктов; так вот, повторяю, если всю совокупность этих лиц, поставить на работу, и притом полезную, то можно легко заметить, как немного времени нужно было бы для приготовления в достаточном количестве и даже с избытком всего того, что требуют принципы пользы или удобства (прибавь также - и удовольствия, но только настоящего и естественного). [конец цитирования]

ВНИМАНИЕ! "Утопия" Томаса Мора это книга 1516 года - и она обосновывает 6-часовой рабочий день при тогдашней производительности труда.

Теперь берем статью "On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant" Дэвида Грэбера, 2013 года - и внезапно видим четкие совпадения с "Утопией"

[сокращенно цитрую один фрагмент] В 1930 году Джон Мейнард Кейнс предсказал, что к концу столетия технологии будут достаточно развиты для того, чтобы в таких странах как Великобритания или США рабочая неделя могла быть сокращена до 15 часов. Нет никаких сомнений в том, что он был прав. С технической точки зрения такая возможность действительно есть, но она не была реализована. Напротив, технологии были использованы для того, чтобы все мы стали работать больше. Для этого создаваемые рабочие места фактически должны быть бессмысленными. Масса людей в Европе и Северной Америке тратят всё своё рабочее время на выполнение заданий, в необходимость которых не верят сами. Моральный и интеллектуальный ущерб, порождаемый этой ситуацией хорошо известен — это шрам на душе нашего общества, и в настоящее время эта тема практически не обсуждается. Почему же обещанная Кейнсом утопия, так страстно желанная в 60-х, никогда не была реализована? [...] вместо уменьшения времени работы и освобождения населения Земли для занятий своими собственными проектами, увлечениями, мечтами и идеями, мы стали свидетелями вздутия не столько сферы «услуг», сколько административного сектора, создания сферы финансовых услуг и телемаркетинга, беспрецедентного расширения секторов корпоративного права, управления образованием и здравоохранением, человеческими ресурсами и публичными отношениями. Причём численность занятых в них даже не учитывает всех тех людей, чья занятость связана с осуществлением безопасности, административной и технической поддержкой этих отраслей и, если уж на то пошло, дополнительных сфер деятельности (например, круглосуточной доставки пиццы или мойки собак), которые существуют только потому, что все остальные люди тратят большую часть своего времени на другую работу. Это именно то, что я называю «дерьмовой работой» [bullshit job]. Как будто бы кто-то специально создает все эти бессмысленные специальности, только для того, чтобы занять нас работой. И именно здесь и скрывается тайна. [...] ответ явно не является экономическим: он лежит в области морали и политики. Правящий класс уже давно уяснил, что счастливый и продуктивный народ со свободным временем смертельно опасен (вспомните о том, что было, когда всё это только начало появляться в 60-е). [конец цитирования]

Не в этой ли области лежит неизменный на протяжении 500 лет (с XVI по XXI век) смысл утопии, как жанра?

Впрочем, приветствуются любые конструктивные идеи и тезисы к обсуждению

...Такие дела...

Published on November 07, 2022 14:30

No comments have been added yet.

Александр Александрович Розов's Blog

- Александр Александрович Розов's profile

- 13 followers

Александр Александрович Розов isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.