عبـــــــدالله خلــــــــيفة: تطور الوعي الديني في المشرق القديم ــ 1

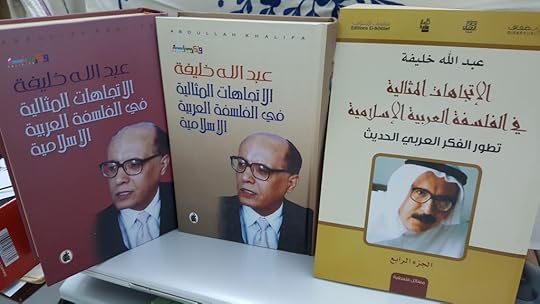

الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية

الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية 1 ــ الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية

تطور الوعي الديني في المشرق القديم ــ 1

يعالج هذه الفصل قضية تطور الوعي الديني في المشرق القديم الذي صار فيما بعد عربياً، وهي تتناول جوانب البُنى الاجتماعية ومستوياتها الفكرية وظروفها الجغرافية عبر تداخل يكشف نمو هذا الوعي بسياقه البشري.

1 ـ جذور الصراع

لقد حدث الاستقرار الزراعي في منطقة المشرق بعد العصور الحجرية القديمة والمتوسطة ، التي كان الناس فيها صيادين وجامعي ثمار ، وفي العصر الحجري الحديث ، وفي قمته ، بدأ الانقلاب الزراعي ، ونجد في الحضارة ( التاسية ) المصرية الشكل المزاوج بين الصيد والزراعة ، وفي حضارة (البداري) ، المصرية كذلك ، حدث الشكل الزراعي المكتمل ، فظهرت القرية الزراعية ، ( 1 ) .

من هذه القرية الزراعية الأولى تطورت المدينة المهيمنة على بقعة زراعية ما ، وظهرت فيها دولة المدينة ، وتشكلت السلطة الأولى في المعبد الديني التي يبرز فيها الكاهن أو الساحر. لقد كان لهيمنة المعبد على الإنتاج دورها في التضفير بين الدين والدولة ، وفي السيطرة المركزية في دولة المدينة. إن ازدواجية دور الكاهن ـ الحاكم ، أو الساحر ـ الملك ، يضفي سيطرة شاملة من قبل الدولة على المدينة من خلال الدين . والحقيقة إن الآلهة ليست هي التي تحكم المدينة حقيقة ، ولكنه الساحر ـ الحاكم أو الملك ـ الكاهن ، ولكن السحرة والكهنة لا يحكمون إلا من خلال هذه الميثولوجيا ، فهذه الأساطير هي التي تبقى دائمة ، ويتم عبرها تشكيل السيطرة السياسية المتحولة الملموسة. إن الملوك والكهنة في المدينة وهم يسيطرون على المعبد ، مركز الملكية الإنتاجية العامة ، يسيطرون كذلك على إنتاج الوعي وخطوطه العريضة .(2).

ومن المؤكد إن ثمة جذوراً عميقة وبعيدة لهذه السيطرة ، في الملكية المشاعية وفي الأدوار الهامة التي تلعبها العناصر المثـقفة ، والتي هي من ثمار الانقسام بين العمل الذهني والعمل اليدوي ، وهي التي ستشكل المدخل للانقسام الاجتماعي بين المالكين والعاملين ، فالسحرة والملوك وإداريو المعابد ، وهم يسيطرون على إدارة المعابد يمثـلون هذه القوى الذهنية وقد بدأت بالتحكم في العمل اليدوي والخيرات التي ينتجها. إن الانقسامات الاجتماعية الأخرى تبقى متوارية ، فالانقسام بين الرعاة والمزارعين لا يتضح هنا ، لكون القبيلة التي انتقلت إلى الزراعة بدأت ذلك من زمن موغل في القدم ، ويعتمد الأمر على إنتاجية الزراعة الهامة المركزية في هذه الحقبة ، وكون الرعي يظل مهنة صعبة وملحقة بالقرية أو المدينة .(3).

وهذه السيطرة المتوارية للزراعة على الرعي ، تغدو سيطرة واضحة متصاعدة للرجال على النساء ، عبر هذا الانقلاب الذكوري المستمر . لكن في قلب الانقلاب يظهر العنصر المثقف والسياسي ، يظهر العمل الفكري وهو يسيطر على العمل اليدوي ، مثلما تتركز السلطة الروحية والسياسية تدريجياً في نموذج وحيد في دولة المدينة.

إن الإنفكاك الذي حدث في صيغة الكاهن ـ الملك ، باتجاه هيمنة الملك ، تعود إلى تنامي أجهزة الدولة ، وأتساع مهماتها ، من إدارة الدفاع وشن الحروب وتوسع الدولة ـ المدينة ، فالصرف المستمر على الطبقة المسيطرة المتشكلة حديثاً ، أو قديماً ، يتطلب التوسع في الأراضي المملوكة للمعبد ، وسيكون هذا قانون من قوانين التطور والهلاك في المدينة ـ الدولة المسيطرة . فهذا التوسع يتطلب النمو المتواصل للقوى العسكرية، وسيعتمد ذلك على حجم القبيلة أو القبائل المستقرة ، ويؤدي إلى ضم مناطق الجيران وإلحاق المناطق الرعوية أو الزراعية بسيطرة المدينة ـ الدولة ، مما يقود إلى أتساع الموارد والسوق التجارية ، وهذا يؤدي إلى المركزة في إدارة الدولة السياسية ، وتغلب الملك على الكاهن ، وصيرورة الكاهن ملكاً ، والملك كاهناً . لكنه يؤدي من جهة أخرى ، إلى الاصطدام بالجيران وقيام المناطق الأخرى والمدن والقبائل الرعوية بالهجوم على المدينة ـ الدولة ، التي غدت (الكنز) الذي تجمعت فيه تراكمات العمل المحلي والمناطقي ، لتتشكل عملية إعادة توزيع.

إن هذه العمليات الطويلة من الصراع والإنتاج والتراكم تؤدي إلى التوسع المستمر في دولة المدينة نحو التكوين الكبير ، سواء كان على هيئة دولة من عدة مدن ، أو على شكل إمبراطوريات ، تجري فيها هذه العمليات الصراعية التحولية على نطاق المنطقة ، لكن قانون هيمنة القصر ـ المعبد يظل سارياً ، فالقصر هو الذي يهيمن على المعبد ، فالسوق ، فالإنتاج وكافة مظاهر الحياة الأساسية .

وفي الوقت الذي تجري فيه هذه العمليات الصراعية الاجتماعية ، فإن الجانب الديني لا ينفصل عنها ، فهو جزء رئيسي من تكونها ، من حيث إنه نتاج عام لتشكلها وأداة لترابطها ولوعيها بالعمليات الاجتماعية ، فيظهر بأنه هو الذي يصوغ تاريخها ، وليست هي التي تشكله.

( إن الآلهة كانوا يرقبون عن كثب أحداث الساعة وقضاياها البارزة عند قيامهم بالتحديد السنوي لمصير بابل وأهلها ، كما كانوا يؤكدون وجودهم الطاغي في كل مكان ، وتأييدهم أيضاً للنظام السائد وسلطاته المستمدة منهم. ) ،( 4 ) .

ومن الواضح إن الآلهة لم يكونوا يؤكدون ذلك عبر وجودهم المباشر ، بل عبر الأجهزة السياسية والكهنوتية . لقد تم ظهور (مجمع للآلهة ) الذي يباشرون منه سلطاتهم المتعددة ، والمجمع يشير إلى العائلة الملكية الإلهية ، أو القبيلة النوار نية الحاكمة في الأعالي ، وهي ترميز للطبقة الملكية ـ الكهنوتية التي يتمثـل فيها النور والعلو والسيادة . وإذا جئنا إلى قراءتها ، في بعدها الاجتماعي، فالأسرة الإلهية المتعددة المتصارعة المتضامنة ، تشير إلى تعدد المستويات السياسية في المدينة ، فهناك الأسرة الملكية الحاكمة الحقيقية، وهناك الكهنة في المعابد المختلفة والإدارات المختلفة . وإذا كان الرجال قد فرضوا سلطتهم العامة على النساء ، إلا أن النساء متواجدات في الأعمال الزراعية وفي الحياة العامة بقوة ، وهذا ما يشير إليه الحضور الهام للإلهة الأنثويات ، أنآنا، وعشتار ومثيلاتها في المشرق.

لكن ظهور الإله المهيمن في الأسرة الملكية الإلهية يبدو واضحاً في كل تشكل سياسي عام ، بهيمنة ( آنو) وتصاعده المستمر في الميثولوجيا الرافدية ، حيث يشير إلى هذه الوحدة السياسية المتعاظمة في جنوب ووسط العراق . إن أنليل يظل مستمر الوجود معبراً عن عدم الانطفاء للمناطق السومرية النهرية ، كذلك فإن ( مردوخ ) يكبر مع تعاظم نفوذ الدولة البابلية ، وكذلك يتصاعد إله ( أشور ) مع أتساع إمبراطوريتهم.

2 ــ السلطة والمجتمع الزراعي

إن هذه المجمعات من الآلهة تشير كذلك إلى عدم الانصهار في عملية سيطرة دولة المدينة على المدن والمناطق الأخرى ، حيث تقوم بترك السلطات المحلية في سيطرتها ، وتأخذ ( الغنائم أو الأسلاب أو الخراج ) منها ، فتتحول الآلهة المناطقية إلى المجمع العام للآلهة وكتوابع للآلهة الكبرى ، مثـلما يحدث بالنسبة للمناطق التي تغدو مُلحقة بالمدينة ـ المركز ، أو مثـلما يحدث بالنسبة للحكام الإقليميين الذين يغدون ولاة أو نواباً للملك. (5).

إن المدينة ـ الدولة ، حيث الزراعة هي العمل الإنتاجي الأساسي ، وتأتي الحرف والتجارة كمهن مُكملة ، تقوم بإعادة إنتاج نفسها على مستوى دوائر تتسع دوماً ، ملتهمة الدوائر الأخرى دون أن تلغيها ، وهدف العملية الحصول على الفوائض المالية دون أن تحدث عمليات تقدم كبرى في الإنتاج.

فكما أن الحرف الهامة متخصصة في الإنتاج للقصر ، وكما تتبع العمليات الثقافية من تنجيم وفلك وطب حاجات الأرستقراطية المختلفة ، فكذلك تتبع الآلهة تبدلات وأهداف الحكام . وعلينا أن نرى التبدلات الكبرى للآ لهة كحصيلة للصراعات الشاملة غير المرئية في العراق ، بمعنى أن نقرأ أسباب العلو المستمر للإله (آنو) والانطفاء التدريجي للآلهة الأخرى.

لقد أعطى السومريون أولى الملامح والملاحم لكيفية نشؤ الآلهة ، لقد ازدهرت (الثقافة السومرية في الجزء الأسفل من حوض دجلة والفرات وحول الشواطئ العليا للخليج العربي ، منذ مطلع الألف الرابع قبل الميلاد) .(6 ).

وتقول أسطورة الخلق السومرية بأنه في بدء الكون ، لم يكن ثمة أحد سوى الآلهة الأنثوية( نمو) ، وهي المياه الأولى التي أنبثق عنها كل شيء ، وقد أنجبت الآلهة نمو ولداً وبنتاً ، والأول هو (آن) إله السماء المذكر ، والثانية (كي) آلهة الأرض المؤنثة ، وكانا ملتصقين مع بعضهما ، وغير منفصلين عن أمهما ، وتزوج الأخوان وأنجبا ( أنليل ) إله الهواء الذي كان في مساحة ضيقة بينهما ، حتى قام بإبعاد أبيه عن أمه . رفع الأول فصار سماءً ، وبسط الثانية فصارت أرضاً، وكان يعيش في ظلام دامس ، فأنجب أبنه نانا إله القمر ، الذي أنجب بدوره (أوتو) إله الشمس .

ويفسر فرس السواح هذه الأسطورة بشكل طبيعي ، فيقول إنه في البدء لم يكن سوى المياه التي صدر عنها كل شيء وكل حياة ، وفي وسط المياه ظهرت أرضٌ ، متحدة بالسماء ، ومن اتحادهما ظهر الهواء ، ولم يكن القمر السابح في الهواء إلا أبناً له الخ .. ( 7 ) .

لا شك إن التفسيرات الطبيعية والاجتماعية والنفسية التي ساقها المؤلف فرس السواح ( 8 ) ، لها جذورها ، ولكن الآلهة تعبير كذلك عن السلطات المختلفة ، وهنا نجد الأسطورة الدينية تحدد التحولات السياسية التاريخية بين المجتمع الأمومي والمجتمع الذكوري. حيث مثلت الأم ذلك المجتمع الراكد المحدود ، من وجهة نظر صائغي الأسطورة ، وهي التي كانت فيه سيدة الوجود المائي الزراعي ، والمجتمع الأمومي هو الذي شكل الزراعة عند شواطئ الأنهار ، وعبر تراكماته الاقتصادية والبشرية ، أوجد العائلة الأبوية الأولى ، حيث لا تزال الأم قوية فيها ، ولكن الابن شكلّ الانقلاب الذكوري عبر الانفصال عن سلطة الأم والأرض والزراعة فيها ، وعبر الصعود إلى السماء .إن ظهور السماء المنفصلة عن الأرض ، وتشكل السلطة الأولى المفارقة للمنتجين، عبر الإله( آنو)، حيث سيتمترس في الأعالي ، تعبر عن الانقلاب الذكوري القديم الأول ، الذي وضع التمايزات الأولى بين السلطة السياسية والمنتجين المزارعين . لقد كانت السماء في وعي القدماء هي مصدر المطر والنور والهواء ، أي كل ما يغذي الأرض والزراعة ، فهي الأصل في وجود هذه الحياة . ويعبر ذلك عن وعي المهيمنين على المعابد والمدينة ، الكهنة والملوك ، الذين ارتفعوا عن العمل في الأرض ، وصاروا قوة مسيطرة فوقية، أصبحت تتماها والسماء الرفيعة، وتضع السمات ( النورانية ) على وجودها الاجتماعي ، لكنها بعد لم تستطع الانفصال الكلي المطلق عن الأم والمنتجين.

هكذا فإن انبثاق (آنو) يضع الانقسام العام في التاريخ الديني الأسطوري والاجتماعي ، بين السماء والأرض ، بين الرجل والمرأة ، بين المالكين والمنتجين ، بين المسيطرين ذهنياً وسياسياً و العاملين . ولهذا فإن صفات الخلق والنور ستعطى للوعي ، أي للقابضين على إنتاج الفكر والسلطة ، في حين إن صفات المادة والطين والعمل والعبودية ستعطى للمنتجين الماديين.

إن عناصر التضاد بين السماء والأرض ستلعب أدواراً كبرى في مختلف تجليات الوعي الديني ، وستغدو الأرض والمرأة أكثر فأكثر، مصدراً للشر والفساد وتتشكل من طبقات الأرض السفلى مستويات الجحيم الخ ، في حين ستكون السماء مركزاً للنور والقوى المشعة الخيرة والملاذ للأرواح الطاهرة.

إلا إن ذلك كله تعبير عن السلطة السياسية والفكرية والاجتماعية ، وتمركزها في الطبقات العليا ، التي ستعيد إنتاج النور والعلو والسيادة ، عبر المقولات المنتجة في كل عصر ، وهي هنا في العصر السومري المتداخل في فضاء العراق الجنوبي البابلي لاحقاً ، تستعين بمواد الأسطورة في تفسير نشؤ الكون وتشكل السمات الرئيسية للمجتمع .

كذلك تشكل الإله السومري الخاص وهو( أنليل) .إن صعود أنليل مترافق مع تبلور سلطة المدينة ـ الدولة ، الشكل الأولي لظهور السلطة والحضارة في بلاد الرافدين ، ويعبر هذا التواصل بين الأب آنو والابن أنليل عن هذه السيرورة الاجتماعية المتراكمة بين المجتمع الأبوي في انقلابه الأول بالسيطرة على النساء والفضاء الاجتماعي ، وبين تبلور ذلك كسلطة مدنية محددة في الأجيال اللاحقة.

وتقول الأسطورة الشعرية : أنظر إلى نيبور عماد السماء والأرض هي / أنظر إلى نيبور المدينة / ترى أسوارها العالية /.. هناك أنليل فتاها الغض / هناك ننليل فتاتها الشابة/ ) ثم تبدأ الأسطورة في تمجيد الإله المسيطر : ذو العينين البراقتين ، السيد ذو العينين البراقتين / الجبل العظيم ، أنليل الأب../ الراعي ، سيد المصائر ..) .( 9 ) .

لقد تشكلت المدينة كدولة ذات موارد زراعية ومائية وفيرة وتجارة ولها أسوار ويهيمن فيها المعبد والإله الذكوري ذو الأهمية القصوى ( الراعي ، سيد المصائر) التي تقول عنه قصيدة أخرى (أنليل مليكك ، أين مضى؟) . وبهذا فإن الخطوط العريضة بين المستوى الديني والمستوى الاجتماعي التاريخي قد تشكلت ، وصار الوعي وهو يستهدف إجراء العمليات التغييرية ، يعيد إنتاج الأسطورة ، أو إنه يقوم بعملياته التحويلية السياسية ثم يضفي على الأسطورة التغيرات المناسبة لهيمنته.

3 ــ مستويات الغيب المهيمن

تمثـل صيغة التحول السابقة الخلية الأساسية في البنية الاجتماعية للمجتمع الطبقي ، في المشرق ” العربي ” ، كما يظهر في التاريخ المكتوب ، بجانبيه المادي والروحي ، فحيث يغدو الكاهن ـ الملك مهيمناً على المعبد والملكية العامة الزراعية ، فإن الجوانب الثلاثة : السياسية والفكرية والإنتاجية تتداخل ، وتصير نظاماً اجتماعياً يتبادل التأثير بين مستوياته الثلاثة.

إن الملكية الزراعية المعتمدة على الري ، تتطلب تسارع أدوات السلطة لضبط عملية الري في الجنوب العراقي ، الذي بدونه لا تتشكل الزراعة ، مما يؤدي إلى تـنامي الأجهزة العامة ، وإبقائها على الملكية العامة القبلية والقروية ، وتصاعد نفوذ الدولة على المناطق المجاورة ، وجعل إله المدينة يشكل الوحدة الفكرية لأهلها ، ثم يتمدد إلى المدن والمناطق التالية ، فيصعد على الشبكة الواسعة من الآلهة الصغرى المختلفة ، فيبدو الإله وكأنه هو الذي يصنع التطور ، وتبدو الحركة الطبيعية والاجتماعية كنتاج لمجّمع الآلهة ، أي لهذه القبيلة الإلهية الترميزية للوجود البشري القبلي المسيطر في سيرورته التاريخية.

إن الانقسام بين آنو وكي ، بين الإله الذكوري المهيمن والآلهة الأنثوية المهيمن عليها ، يشير إلى التضاد الواسع بين الرجل والمرأة ، بين الإدارة السياسية ـ الدينية والعامة ، متخذاً من المظهر الطبيعي بالتضاد بين السماء والأرض جسده الفكري ، فيتشكل هنا التضاد كذلك بين الغيب والمرئي ، بين التصورات الذهنية المفارقة والحياة ، بشكل أولي وغير تجريدي ، لكون كافة الآلهة تتكون في الملموس ، في التجسيدات المادية والتمثلات البشرية. أي لكون الوعي البشري عند المنتجين الذهنيين والمنتجين اليدويين متقارب ، مثل التقارب الاجتماعي بين الحاكمين والمحكومين.

وإذا كان ثمة غيب سماوي يبرز في الأعالي ، فإن ثمة غيباً يتشكل في طبقات الأرض السفلى ، حيث يغدو هذا الغيب السفلي مسئولاً عن ظاهرات الموت والأمراض والغياب البشري الأرضي ، ويتوحد هذا الغيب الأدنى بالكائنات ” الدنيا ” ، أي بالحشرات والزواحف ، والعديد من الحيوانات التي ترافقت مع الموت.إن الموتى في هذه الحقبة ينزلون إلى طبقات الأرض السفلى حيث ( ويخاطب الرجل العقرب كلكامش الذي يريد النزول إلى عالم الأموات قائلاً: إنه من غير مستحيل ، يا ككامش، لم يعبر أحدٌ مسالك الجبال الوعرة.حتى بعد مسافة اثني عشر فرسخاً يحلك الظلام، ولا يعود هناك نور ) ، ( 10 ) .

وفي الزمن السومري فإن الآلهة الأنثى هي التي تنزل تلك الطبقات السفلى الرهيبة ، مما يؤكد استمرار بقايا المرحلة الأمومية ، معطية دلالة تفسيرية للزمن ولتحولات الطقس ، حيث الغياب والحضور للشمس والقمر والشتاء والربيع ، وفيما بعد سيكون هذا النزول للإله الذكر (تموز) ، معرباً عن التغلغل الذكوري الواسع في المنظومة الإلهية ، وعن توظيف هذا العالم السفلي لتحولات أخرى كبيرة.

إذن فإن الغيب ، المعبر عن سيطرة الطبقة العليا، وسواء كان سماوياً أم أرضياً سفلياً ، هو الذي يمسك بدفة الوجود البشري ، عبر تمثلات المرحلة الراهنة . إن التضاد القصي بين السماء والأرض السفلى ، هو تضاد تجسده الصور الحادة بينهما ، فالأولى لها النور والمطر والهواء ولها الوجود السرمدي ، في حين إن الأخرى تتصف بالظلام والفساد والأمراض . إن الوعي البشري هنا يتمثل تناقض الحياة والموت ، والصحة والمرض ، والربيع والجفاف ، والحلم والواقع الخ .. ولا شك إن هذه التضادات الوجودية والاجتماعية مرتبطة كذلك بالتناقض بين الناس والسلطة ، فالسلطة السياسية والكهنوتية هي الحياة والنور والبقاء الأبدي ، حيث أعطى الملوك لأنفسهم صك التوحد مع الآلهة ، والإلغاء التام للناس ، مثلما يحدث في الحياة السياسية حيث تتصاعد الهيمنة المطلقة للحكام. إن ثمة هوة إذن بين السماء والأرض السفلى . لكن كلتيهما تمتلكان الحضور والسيادة في الوعي الغيبي ، بلونين متضادين ، في حين تبقى الأرض غائبة. وفي التضاد المطلق بين السماء والأرض السفلى ، بين النور الأقصى ، والظلام والمرض والموت يتشكل التضاد بين الإله النوراني الخير والشيطان ممثل الشر، وهذا التضاد الذي سيتطور في إنتاجه عبر ثـقافات شعوب المشرق المتداخلة.

إن هذه الخطوط العريضة لتشكل الدين ستغدو هي الملامح الجوهرية للمراحل اللاحقة. فوجود مدينة تطلع من عماء المياه الأولى ، من الغمر ، ومن الزراعة الأمومية ، ليسود فيها الذكر وقوته العضلية ، ملتحماً بالثور الحيوان الأقدر على شق التربة ، عبر الأدوات المعدنية ، لتتكدس الثروة في المعبد فيديرها الملك الكاهن ، فترسم في السماء الرموز الإلهية لهذا التحول الأرضي . إن هذه المدينة التي تلحق الريف والأقسام الرعوية بسلطانها ، ستعيد إنتاج نفسها في جغرافيا وتاريخ المشرق ، وفي البدء ستكون هذه المدينة مدينة زراعية خارجة من فيض المياه ، وسيشكل هذا وحدة صراعية بين المؤسسة السياسية الصاعدة المتحكمة ، وبين القاعدة السكانية الفلاحية .

إن الجغرافيا الطبيعية أعطت لهذه المدينة مصدراً للثروة ، فتصاعد دور المعبد فيها ، وفي المراحل الجنينية الأولى يحدث التداخل بين الكهانة والملكية ، حتى إذا ازدادت ثروة العمل البشري ، حدث الانفصال بين فئتي الهيمنة السياسية والدينية ، دون أن يُـلغى التداخل ، وبدون أن ينتهي الصراع.

والمدينة ليست مدينة صناعة ، بل مدينة زراعة وتجارة وحرف ، ويلعب القصر (وتابعه المعبد) دور الفاعل الرئيسي في تطورها أو اندثارها ، فمختلف تجليات الإنتاج تُلحق به ، لكونه يسيطر على الملكية العامة ، مثلما يسيطر على الملكية العامة الثقافية ، أي الدين ومنتجاته.

4 ــ صعود التضاد بين الزراعة والرعي

إذا كانت الحرف والتجارة لا تستطيع أن تكون إلا داخل المدينة ، فإن الرعي لابد أن يتشكل وينمو خارج المدينة . وفي البدء أيضاً كانت الزراعة هي أساس تشكل المدينة ، فظهرت المهن الأخرى في أسواقها ومركزها. لكن الرعي أمتلك خاصية تجاوز المدينة وحقولها ، والنمو في البراري. وقد أعطت التطورات الإنتاجية خاصة ، الرعي ، إمكانية الانفصال المستمر عن المدينة والزراعة ، دون القدرة على الإنفكاك الكلي منهما. وعبر ظهور تقسيم العمل والتبادل راحت هذه الأقسام الاقتصادية بالنمو ، كل حسب موقعه من علاقات الإنتاج. لقد تحرر الرعي من الهيمنة المباشرة للسلطة واستغلالها ، رغم عدم قدرته الكلية على الخروج من الاستغلال في عملية التبادل مع هذه المدن.

ومنذ بداية تشكل الإرث الفكري الديني في المنطقة كان هناك استشعار لتشكل التناقض بين الرعي والزراعة ، بين المنتج الرعوي الذي يبدأ بأستنئاس الحيوان والعيش في البراري وصنع سلع خاصة ، وبين المدينة ـ الدولة ذات المحيط الريفي الزراعي ، والتي تغدو دائرة إنتاجية وسياسية متكاملة . إن الرعاة يغدون خارجها باستمرار ، تدفعهم عملية البحث عن المراعي إلى الانتشار في المناطق البعيدة ، حيث تتوسع الرقع الزراعية وتنمو المدن ملقية إياهم أكثر فأكثر في الصحارى الكبرى. ويصبح النمو الطبيعي لهذين الفرعين من الاقتصاد الواحد تضاداً عميقاً ، فالمدينة تقوم بالانتشار وتوسيع رقع سيطرتها ، وهي في بداية تشكلها تجمع بين الزراعة والرعي ، حينما تكون أقرب للقرية ، ولكنها بعد ذلك تغدو متخصصة في إنتاجها ، مما يجعلها بحاجة إلى الإنتاج الرعوي . إن التخصص يؤدي إلى نمو الإنتاج المتنوع ، ولكن الرعاة يصيرون مشكلة عبر مستواهم الاجتماعي والفكري المختلف والمضاد للمدينة. والمدينة باعتبارها مركز التراكم المالي والثقافي ، تغدو في مواجهة للأقسام الريفية والرعوية ، التي تزداد انفصالا عنها.

وإذا كانت المدينة هي قرية في البداية ، ثم تنمو قدراتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية ، نافية الأقسام الرعوية ، فإنها كذلك تعلو على أساسها الريفي ، وبعدئذ تنفصل بشكل كبير عنه ، عبر تكدس الفوائض المالية فيها. لكن القرية تظل في المحيط الحضري المسيطر عليه ، في حين يفلت الرعي من هذه السيطرة ، ويتخذ لنفسه مسارات مختلفة.

وفي البدء نرى في الأساطير السومرية تنافساً غير دموي بين الآلهة الزراعية والآلهة الرعوية ف( الأسطورة السومرية ، تحكي لنا أن الإله إنليلEnlil أراد أن يعمر الأرض ، فخلق لذلك مخلوقين أخوين ، “إيميش ” للعناية بالحيوان ، و” إيتين ” وجعله فلاح الآلهة ) .( 11 ) .

إن المدينة السومرية التي لا تزال لا تعرف التضاد التناحري بين الزراعة والرعي ، تشكل وحدة تناغمية بين الاقتصاديين الوليدين ، ولهذا فإن الإله أنليل ممثل دولة المدينة السومرية ، يجعل للفلاحة إلهاً تابعاً له ، بينما الآخر هو للعناية بالحيوان. ونجد الجانبين الزراعي والرعوي متداخلين بصورة كبيرة : فإينتين ( وجعل سمك البحر يلقي بيضه في المستنقعات والأهوار/ وجعل من نتاج النخيل والأعناب الدبس والخمر / وأكثر من ثمار الأشجار حيثما نبت الكلأ / وجعل الحقول تكثر من غلا لتها) في حين إن إيميش هو الذي ( أوجد الشجر والحقول / وجعل حظائر الماشية والأغنام كثيرة / وأكثر من نتاج المزارع / وجعل الكلأ يغطي الأرض / وملأ البيوت بغلال الحصد/ وجعل الأهراء زاخرة ممتلئة) ، (12).

إن التداخل كبير بين الشخصين الرمزين ، كالتداخل في المستويين الاقتصاديين ، إلا أن الفلاحة هي التي لها الألوهية ، وفيما بعد سينمو التضاد وسيعلو الراعي في الأساطير. فالآلهة أنانا السومرية تعتزم اختيار زوج فيشير لها الإله أوتو إله الشمس باختيار الراعي المكتنز أشياء كثيرة والذي يزخر باللالىء والأحجار الكريمة ، لكنها تفضل الفلاح ” أنكيميدو” ( الذي يكثر من إنتاج الزرع / الفلاح الذي يكثر من إنتاج الحبوب ) ، (13 ).

وفي نهاية القصة تفضل أنانا الراعي.

وتفضل التوراة كذلك الراعي على الفلاح ، ( وكان هابيل راعياً للغنم وكان قايين عاملاً في الأرض . وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من ثمار الأرض قرباناً للرب ، وقدم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها ، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر) ( تكوين 4 ـ 12 ). ولكن الحدث المساق عبر الرؤية التوارتية الرعوية هنا يحيل الفلاح إلى قاتل.

إن ذلك يعبر عن المسارات التي تشكلت في المشرق (العربي) بتعمق الانقسام بين المزارعين والرعاة.

إن المزارعين المستقرين في بيوتهم وفي مدينتهم المحصنة ، أخذوا يتخوفون من القبائل غير المستقرة التي تعيش في الصحارى ، والتي تواجه مواسم متباينة من نزول المطر أو عدمه ، وتدفعها ظروف الفقر والمجاعات إلى الهجوم على المناطق الزراعية والمدنية. وتشكل المناطق الحضرية الجيوش لملاحقة وإبادة الجماعات ” البربرية ” و” الوحشية ” ، وتتشكل مناطق زراعية ، ومناطق رعوية ، وتنمو القبائل والجماعات و” الأمم ” منقسمة بين التكوينين الكبيرين.

ونجد كيف نظر المصريون القدماء وهم في واديهم الخصب إلى الأمم الرعوية كأجانب ، ووضعوا الإله ( أست) الشيطاني كرمز للرعاة ولعالم ما وراء النهر. ولم يحدث تداخل كبير بين العالم المصري الزراعي والرعاة إلا عبر الهكسوس وشعوب البحر الغازية ، ولهذا لم تتفاقم القوى العسكرية والعنف في المجتمع المصري مثلما حدث في المجتمع العراقي ، حيث التداخل الكبير بين المزارعين والرعاة. ولكنهم بعد طرد الهكسوس خرجوا إلى المشرق وكونوا الإمبراطورية ، ثم اعتمدوا على القوى العسكرية المرتزقة فحدث انهيار عميق في الحضارة المصرية. ولكن لا بد من القول هنا إن الرعاة كانوا دائماً يعيشون على أطراف الوادي وفي سيناء.

وإذا كان الجمهور الفقير أو الغني في دولة المدينة ، أو المملكة ، المحكوم بأجهزة القهر ، أو بفائض المال، لا يستطيع تاريخياً أن يغير النظام الاجتماعي ، حيث إن الدولة هيمنت عليه وقسمته ، فإن الرعاة المنتشرين في الفيافي وهم الأحرار والمسلحون يستطيعون ذلك حين يمتلكون العناصر البشرية والمادية والفكرية التي تجعلهم في مستوى أقوى .

ولهذا نجد إن (الأمم الزراعية) فقدت كثيراً من القدرة على التغيير الثوري الداخلي ، في حين صار الحراك الاجتماعي في أغلبه من (الأمم الرعوية).

إن ذلك يعود إلى أن الطبقة المنتجة الفلاحية ُمفككة في قراها الكثيرة المتباعدة ، وليس لديها قدرات عسكرية كبيرة ، في حين تستطيع الطبقات الحاكمة تخصيص جيش مُجهّز منفصل عن المزارعين ، وهي تجده عادة في القبائل أو الأقسام غير العاملة في الزراعة وفي المرتزقة ، ثم إنها تطبق العيش الإجباري في القرية وتمنع الخروج منها، فتجعل الفلاحين عبيداً في الأرض . وهذا هو النمط المسمى العبودية المُعممة.

وحين تأتي قوى غازية تكون غالباً من هذه القبائل المسلحة الحاكمة أو المنتشرة في الصحارى ، أو أن المدن العبودية المسيطرة تستخدمها أو تستأجرها . لقد كانت الأقوام السامية الأولى كالبابليين والآشوريين والآراميين والعبريين ، أو القوى الإقليمية الغازية فيما بعد كالفرس والمقدونيين والرومان ، أو الأمة السامية الأخيرة وهي العرب ، هم حلقات من الأندياحات الرعوية الكبيرة ، وقد فطن إلى ذلك مؤرخنا أبن خلدون ، ( 14).

إن الفترات والمراحل التاريخية تعطي لكل حملة رعوية طابعها ومداها وآثارها ، وهي إذ ترتبط بمستوى تلاحم القبائل الفكري والعسكري ، عبر المناطق الرعوية التي تكونت فيها ، وبصلاتها وبتحولاتها و بمستوى إنتاجها وثقافتها ، فإن سيطرتها وديمومتها تتحدد بمستوى مقاومة المزارعين كذلك ، الذين لم يكونوا خارج التاريخ ، رغم إن الأمم المسيطرة ستجعل الأمر يبدو كذلك .

5 ــ صراع الرعاة والفلاحين على مستوى إقليمي

إن الأمم الغازية (الرعوية) قد مرت بمراحل وتطورات اجتماعية وفكرية كبيرة ، ولا يمكن دمغها في تكوين مجرد كلي ، ولهذا فإن علينا تتبع الخطوط العريضة لنموها ، والمحصلة الأخيرة لتحولها إلى قوى غازية ، ولماذا تعجز أفكارها الأكثر تطوراً ربما من وعي المشرق(العربي) أن تخترق نواته الصلبة.

فالاخمينيون الإيرانيون ، القبائل الرعوية الفارسية ، والتي سيطرت على المناطق الإيرانية ، وحدث التمايز بين إدارتها الملكية وجمهورها القبلي ، اعتمدت على الفكرة المجوسية في الصراع بين إلهي النور والظلام ، لكنها لم تتدخل في صياغة أديان المنطقة المستعبدة لها ، تاركة الجمهور الشرقي في معتقداته ، ولكنها استمرت في استغلال الشعوب بالطريقة القديمة ، عبر ترك المناطق الزراعية في انفصالها ، وإرسالها للضرائب أو الخراج ، وكأنها عبر حفاظها على هذه الفسيفساء واختلافاتها ، تضمن صراعاتها الجانبية وتبعيتها. وكان هذا بخلاف الأسلوب الآشوري المعتمد على الاستغلال البشع وفرض الإله واعتماد العنف كوسيلة وحيدة للسيطرة.

لاشك إن للفرس الاخمينين دوراً في تطور المنطقة الفكري رغم هذا الاستعباد ، ففكرة النور والظلام ، و مسألة إله الخير والشر ، قامتا باختزال الشبكة المعقدة من آلهة الخير والشر ، وبلورتها في الإله الواحد أو الشيطان ، ولا شك إن هذا مثـل تقدماً روحياً على صعيد الوعي ، مما يعبر عن تقدم المنطقة باتجاه الوحدة السياسية والثقافية. وقد وضع ذلك ( الحدود) الفكرية بين إيران والعالم الخارجي ، المعادي أو التابع ، وجعلها جزءً مهماً من المشرق.

وتتشكل عبر هذا الوعي الصراعي بين النور والظلام اتجاهات الحركة الاجتماعية الإيرانية المختلفة ، فحدود النور ودوره أو اختلاطه بالظلام وغير ذلك من المسائل الغيبية ، تلعب دوراً هاما للوعي ، الذي يحولها إلى فعل اجتماعي ، وتتمكن هذه المسائل المجردة من إقامة التحالفات (النورانية ) ، حين يتسع الأفق الوطني الإيراني لشعوب مؤثرة أخرى.

وعرفت تجربة الشعب الإيراني غنى خاصاً في بلورة سمات المشرق ، فالزرادشتية مثلت المرحلة الأرستقراطية في الهيمنة المنفصلة عن الناس العاملين وتكوين الدولة ” القومية ” ، ثم تشكلت المانوية كاتجاه صوفي غنوصي معبر عن فئات وسطى رافضة لاستبداد الملكية المطلقة وبذخها وحروبها ، وتتوجت العملية الثورية الإيرانية بالمزدكية وهي التي جسدت نضال الفلاحين من أجل الأرض .

لقد عبرت المسيحية عن الآهات العميقة للفلاحين ، ولكنها تراوحت بين الثالوث الإيراني ، أي بين قوى الأشراف والفئات المتوسطة والفلاحين ، فالأب ، مثل آن أو أيل ، الإله المفارق الذي يغدو غير مفارق ، بالتحامه بالابن الذي هو مثل تموز وأدونيس ، يختزل كل ديانات واحتفالات الربيع ، فلا ينفك عن إرثه الأمومي ، لكنه يعبر عن القوى السياسية والثقافية الفاعلة في خلق الصلات بين الأب (السلطة المطلقة المفارقة) والناس ، وهم حينئذٍ الفلاحون الغامضون في المنظومة.

إن حدوث التداخل بين المسيحية والمانوية أمر يشير إلى الطابع المعبر عن الفئات الوسطى حينئذٍ ، وخاصة لأولئك المثـقفين المكافحين بصورة سلمية ، والذين يحاولون تشكيل علاقات مختلفة عن نظام العصر القديم ، أي عن نظام الآلهة ـ الملوك ، إلى نظام الآباء ـ الأبناء ، وهو أمر يشير إلى الأضرار الفادحة ودمار ثروات المنطقة بالبذخ والحروب ، فيغدو نموذج المتقشف والراهب الذي يعمر الصحراء بالزراعة مؤشراً لضرورة تجاوز نظام العبودية المعممة في المشرق .

لكن غزاة آخرين يقدمون من مناطق تداخلت فيها العلاقات الرعوية ـ الزراعية ، فالمقدنيون الذين هيمنوا على الحضارة الإغريقية كانوا نفياً قبلياً أرستقراطياً لحضارة المدن الحرة المتنوعة ، فوضعوا حداً لاضطراب هذه المدن بين طرق مختلفة للتطور ، ولم يعد بالإمكان نمو الطريق الرأسمالي ، وقد كانت الحضارة الإغريقية بتناقضاتها العميقة ، تتوجه إلى انهيار نموذج دولة المدينة الديمقراطية ، وبدء العودة إلى الدولة الاستبدادية المهيمنة على العالم الزراعي ، في حين تتآكل الحرف والصناعات ، فتتدهور الأسس المادية للعلوم ، وتتزايد في الفلسفة الاتجاهات المثالية ، وتتويجها المعروف هو الصوفية .

ولم تنتشر الثقافة الإغريقية في المشرق ، بشكل متساوق لمراحلها، فالمشرق الذي يحضر نفسه للعودة إلى ديانة الخصب بشكل موسع ، والذي رأى رعاة غزاة جدداً ، كان يتوجه لنفي التعددية الوثنية المفتتة لصفوفه ” الوطنية ” ، وكان يبحث ويؤكد العناصر شديدة الغيبية ، المعارضة لثقافة الحضارة اليونانية العقلية المختلفة ، فالعقل اليوناني عنى للسواد الأعظم استغلالا وظلاماً. وحين عكف الرهبان و” الصابئة ” على هذا الإرث اليوناني فإنهم قاموا بوضعه على سرير المشرق الديني ، فقطعوا أطرافه المادية وضخموا في اتجاهاته المثالية والصوفية.

لقد رأوا في اتجاهاتهم حماية لاستقلالهم السياسي وانبعاثا لهم ، وتفكيكاً لدولة الخصم الناهبة المسيطرة ، عبر مستوى موادهم الفكرية ، ومستوى جمهورهم الأمي الزراعي والبسيط.

وكانت الدولة الرومانية شكلاً متطرفاً من سابقتها. وقد أدت أعمالها العنفية والاستغلالية إلى التحضير لصعود القوى الإقليمية ” الوطنية ” ومن الداخل الرعوي هذه المرة.

وقد مثـلت هذه الفقرة قفزة في التحليل ، بسبب التداخل الشديد بين الخارج والداخل في المنطقة ، ولكننا نعود في الفقرة التالية لمتابعة مسار التطور الرعوي الداخلي.

6 ــ بداية حضور الرعاة

في أسطورة الخلق البابلي المسماة ( اينوما ايليش ، أي عندما في الأعالي ) المكتوبة في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد ، نجد بعض الثيمات المشابهة للخلق السومري ، فلا تزال الأم هي الخصم ، وهي هنا( تعامة ) لكن يوجد إلى جانبها إله ذكر هو أبسو ، وقد حدث نمو الآلهة الشابة الجديدة في أحشاء الآلهة القديمة مما سبب إزعاجاً لها ، ويحاول أبسو إبادتها ، لكن الإله الشاب (أيا ) ينزع العمامة الملكية عن رأس آبسو، ويضعها على رأسه ثم يذبحه. فخططت تعامة لإبادة الآلهة الشابة التي ذعرت ، ثم أرسلت إليها الإله ( مردوخ ) الذي قتلها ، والذي صنع الأرض والسماء من جسدها ثم خلق الإنسان من دماء إله سجين وقتيل الخ ..

إن بابل وهي تتحول إلى مدينة مهيمنة تستعيد الأسطورة السومرية في مرحلة حضارية مختلفة ، مثلما تعيد تشكيل السيطرة السياسية في وسط وجنوب العراق ، ولكنها أيضاً تبدأ من الأسس العامة السابقة للمجتمع السومري ، حيث القصر والمعبد يتحكمان في الملكية العامة ، والملك يصعد ليتحد بالإله مردوخ ، لقد أعطى البابليون الإله (أيا) مكانة الأب الأول ، إرث الانفصال الاجتماعي والسياسي عن المجتمع الأمومي ، ولكن آبسو يشير إلى صعود الرجل في هذه القبائل الرعوية الأكدية التي استولت على العالم الزراعي بشكل متدرج ، مثلما استولت على ثروته الروحية .

إن هذه العملية التغلغلية الرعوية في عالم الفلاحين ، ستتكرر بشكل مستمر ، وتعيد إنتاج نفسها في طبعات متعددة ، ويتكشف الطابع الرعوي في هذه الدموية التي يتصف بها الإله مردوخ ، التي تبتعد كثيراً عن الروح المسالمة التي اتصفت بها الأساطير السومرية الأولى ، وستقوم الدولة البابلية بتوسيع المدى الجغرافي للحضارة السومرية ، دون تغيير الأسس العامة للنظام الاجتماعي ، ولكن الطابع التوسعي المستمر لسلطة المدينة ـ الدولة ، سيؤدي إلى التهام الجيران ، بحثاً عن الفوائض المالية والثروات ، ويقود هذا إلى الحروب ، وظهور مدينة ـ دولة جديدة ، عبر قبائل أو أمم جديدة ، يغلب عليها الطابع الرعوي ، لتقوم بالتوسع وإعادة إنتاج الإرث الديني السابق ، عبر إلهها الخاص ، أو ملكها الكاهن الخ..

إن الرعويين الساميين وهم يبدأون التحكم التدريجي في منطقة المشرق(العربي) سيكونون متداخلين مع الأقوام الزراعية الأولى، بشكل كبير. ولكن الرعاة فيما بعد سيتسعون ويهيمون . إن الأكاديين ، بفرعيهم البابلي والآشوري سيكونون القوى الأولى من الأقوام الرعوية المهيمنة وسيجعلون السيطرة تعم المشرق ، وهم الذين سيقومون بالتوسعات الحربية والسرقة المسلحة الواسعة والدموية للمناطق الأخرى ، فيتعزز الطابع الإمبراطوري ويتحول الإله ـ الملك إلى الضراوة والوحشية الهائلة.

ولاشك إن العبرانيين هم أيضاً من هؤلاء الرعاة الذين تاهوا بين الأمم القوية ، ثم سيأتي الكنعانيون ، الذين سيندغمون بالزراعة والتجارة ، ثم سيأتي الآراميون ، الموجة قبل الأخيرة للرعاة ، وأخيراً سيكون العرب التتويج النهائي لتطور الرعاة وانتقالهم إلى المناطق الزراعية.

7 ــ مقاومة أولى للاستبداد

في هيمنة الملك ـ الكاهن على المدينة لا تتشكل السلطة الشاملة الدموية إلا بصورة تدريجية تاريخية ، فهذه السيطرة المتشكلة في عالم زراعي ، لم يفقد ترابطه القبلي ، ولا جذوره الأمومية ، تتوقف على النمو المتواصل لرقعة المدينة ـ الدولة ، وقد أعطى السومريون هذا الاتساع البطيء الطويل للانتقال من المدينة ـ الدولة إلى الدول ــ المدن المتعددة. وقد لعبت قوى الإنتاج ووسائل المواصلات النهرية والحيوانية المحدودة دورها في النمو البطيء للتوحيد السياسي.لكن الأكاديين، القبائل الزاحفة على الوسط العراقي قامت بتسريع العملية التوحيدية . ولهذا فان الفئات التجارية المختلفة ، كانت تنمو وتتسع. وكان هذا مجالاً للتطور الفكري والاقتصادي المتنوع.

وكذلك كانت مجالس القبائل والمدن الاستشارية تشارك الحكام في إدارات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

لكن الصعود المستمر لآلة الدولة العسكرية كان يقضي على هذه الأشكال الجنينية من الديمقراطية ، حتى إذا وصلنا للحكام المطلقين فإن هذه المؤسسات تتوارى ، وتصبح البنية الاجتماعية ، بمختلف مستوياتها موظفة لهؤلاء الملوك، الذين يجرون بلدانهم للحروب التوسعية التي تعود على سكان الدولة بالكثير من الموارد والعبيد ، وتوسع المداخيل والتجارة ، والإنتاج الثقافي ، غير إن الشعوب المغلوبة والأقوام الرعاة البعيدة ما يلبثوا أن يشنوا الحروب ويثوروا ، ويؤدي ذلك كله إلى الخراب للمالك الزاهرة ، وإلى سؤ الأحوال والمذابح.

في الصعود المستمر للطغيان السياسي، أو في أزمنة صعود دور الملوك والكهنة الحضاري (التقدمي) في البدء ، تتشكل الأدبيات الدينية، التي لا تضع في اعتبارها دور الناس ، وهو الجمهور المؤسس للمدينة وإنتاجها ، حيث ذوبان جمهور القبيلة في سيطرة زعماء العشائر ، المترافق مع نمو الأجهزة القسرية ، وعبر غلالة الدين التعميمية السحرية، وفي الاحتفالات الطقوسية ، خاصة طقوس الربيع والخصب ، ولكن مع تفاقم الآثار السلبية لهذا التفرد المطلق للطبقة الملكية ـ الكهنوتية ، والاستغلال البشع ، وكوارث الحروب ، فإن كل هذا يؤدي إلى تململ بعض المثقفين والأصوات المتفردة الحساسة ، مثل شكاوى الفلاح المصري الفصيح ، والمثقف البابلي الذي يقول مخاطباً إلهه بلغة شكوى واحتجاج: ( الطعام وفير في كل مكان ، لكن طعامي الجوع/ في اليوم الذي قسمت الأنصبة على الناس / كان نصيبي هو الألم والعناء.) ، (15 ).

إلا أن أفراد المثـقفين هؤلاء يختلفون عن الجمهور العام ، إنهم قادرون على إنتاج وعي غير ديني ، ولكن الجمهور العادي الأمي المنخرط في آلة الدولة العسكرية والاقتصادية والفكرية، لا يستطيع إلا أن يتقبل الوعي الديني المكرس عبر آلاف السنين ، ويتحسس مظاهره وأدواته عله يجد منفذاً ُيسّرب من خلاله معاناته. وهكذا وجد في طقوس الخصب ، التي فيها الموت والميلاد ، وعذاب إله ما ، صلة روحية واجتماعية غامضة ، بهذا الإله على مستوى ملموس ، يلغي به الاستقطابية الشديدة بين السماء والأرض ، بين الفوق والتحت ، بين الحاكمين والمحكومين ، حيث يتحمل الإله جزءً من عذاب الجمهور ، ويكون معه في احتفالاته الطقوسية ، ولا يشكل ذلك خطورة لدى الطبقة الحاكمة من أتساع ونمو مكانة هذه الإله ، الذي سيكون مسؤولا عن العالم السفلي ، أو يعطى أية وظيفة غيبية أخرى تبعده عن المسألة الأرضية للحكم وموارد الخصب.

إن المجمع الإلهي قادر بعد زمن من الصراع على إعادة تشكيل الإله ، وتوظيفه بما يخدم سيرورة النظام الاجتماعي والديني ، ولكن هذا لا يمنع من احتواء النظام الغيبي على تمردات من قبل بعض الإلهة الذين يسرقون أشياء مقدسة ومن خيانة بعض الآلهة للأوامر المركزية من قبل الإله المهيمن ، الذي أراد فناء البشر لأنهم أزعجوه بكثرة شغبهم ، مما دفع الإله لأن يخبر بموعد الطوفان القادم ، فقام هذا ببناء سفينة استطاعت أن تنقذ الجنس البشري من الغضب الإلهي.إن هذه الثغرات التي تتشكل للفعل البشري داخل المنظومة الإلهية المهيمنة في عليائها ، ليست من فعل البشر ، بل من فعل الآلهة ، حسب بناء الأسطورة ، ولكن بعض البشر يحصلون على مكانة خاصة لدى هذه الآلهة ، تجعل آلهة ما يساعدونهم أو ينقلون لهم أخباراً أو أدوات وقوى مهمة.

هكذا نجد البشر وهم يخلقون المجمع الإلهي المسيطر عليهم ، حسب مراحل سابقة طويلة ، يخلقون كذلك أشكال التأثير على هذا المجمع ، حسب فعل بشري جديد ، ولحاجات جديدة ، وفي داخل المنظومة الغيبية المسيطرة خلال هذه المرحلة. ومن هنا فإن الاستغلال الطويل للطبقة المسيطرة ومغامراتها العسكرية وتفردها بالحكم و(الخراج) ، يقود الجمهور الفقير إلى تصعيد آلهة المعاناة والتحول كتموز ، الذي يتجاوز آلهة الانفصال والانعزال ، خاصة آن أو أيل ، ذلك الإله الذكر ممثـل السلطة المفارقة ، ولكن هل يستطيع تموز أن يتغلب على الهوة بين الحكام والمحكومين ، وهل تستطيع الاحتفالات الطقوسية الربيعية ، بما فيها من أفراح واندماج بين الملوك والفلاحين ، أن تشكل تحولاً في حياة الجمهور المستغل ؟

إنها بكل تأكيد تضع أسساً ثقافية جديدة لعالم المشرق (العربي) ، عبر صعود دور الفلاحين ، المُسيّطر عليهم كذلك من قبل القوى المهيمنة ، التي تدخل الإله المعذب المتضافر مع الدورة الزراعية ، والذي يكون جزءً حميمياً من عالم هؤلاء ، فتخلق أدوات جديدة للسيطرة عليهم ، وكذلك مخارج ومتنفسات للحلم ، بحيث يصير الغيب القادم ، جزءً من الحلم الشعبي بديمومة جديدة ، ويبدأ العالم الآخر في الصعود بحيث يغدو ملكية عامة مشاعة ، وبديلاً عن الملكية العامة المسروقة . ويظهر توحد المشرق (العربي) هنا في تشكل نموذج شبه موحّد للإله المعّذب ، فتموز نجد إلى جنبه أدونيس في فينقيا أو بلاد كنعان ، أو أوزوريس في مصر . إن وحدة الآلام والأحلام هذه تشكل خلفية هامة لوحدة السكان في المنطقة ، ولما هو مشترك بين المنتجين. كما تعبر كذلك عن الاغتراب وهيمنة الدول والمستغلين.(16).

إن الغيب القادم المأمول ، وبطبيعة الحال لم يأت بلا نضال ، إذا كان مشاعاً بشكل كلي فلن يفيد النظام الاجتماعي وسيطرة الحكام الذين قبلوا به ، بعد مسيرة طويلة من الرفض واحتكار اليوم الآخر ، ولهذا فإن تعديلات وتحويرات هامة تشكلت على هذا القبول ، بحيث يكون المنتقل إلى العالم الخالد ، مواطناً صالحاً في حياته ، لم يهن الآلهة ووصاياها ، أي لم يتمرد على نظام السيطرة الذي وضعه الملوك ــ الكهنة. ولا شك إن ثمة قيماً إنسانية هامة في هذه الوصايا ، فليس الأمر مخططاً شريراً ، بل هو عملية صراع معقدة ، متداخلة ، بين ما هو استغلالي أناني وما هو شعبي باحث عن الخير ، وعلى العموم فإن حصول منفذ من نظام القهر(الدنيوي) ، الذي سدت الآفاق في تبديله والقضاء عليه ، سيكون كذلك عملية معقدة تنمو عبر التفاعلات ، بين جنة ديلمون التي صنعها الخيال والحلم السومري ، في مياه الينابيع والنهر وعلى جزيرة البحرين ، وبين المحرقة ـ المزبلة التي ظهرت شرق القدس ، والتي أسمها (جهنم) ، (17 ).

إن تصعيد عناصر المقاومة في الدين تم على نحو بطيء وطويل ، فاليوم الآخر لم يكن إلا من نصيب الطبقة العليا في مصر ، ومع صعود عبادة أوزوريس تمت ” دمقرطة ” البعث ليكون من نصيب الجميع ، وأخذت الأعمال الحسنة تغدو هي المعيار ، وبطبيعة الحال فإنها لم تكن تفلت من ميزان المسيطرين ، لكن عبرها تشكلت عجينة مشتركة للمؤمنين.

وفي هذه المادة الثقافية المشتركة تتم عمليات التعبير عن الآلام والصبر والانتظار والغضب والحلم.