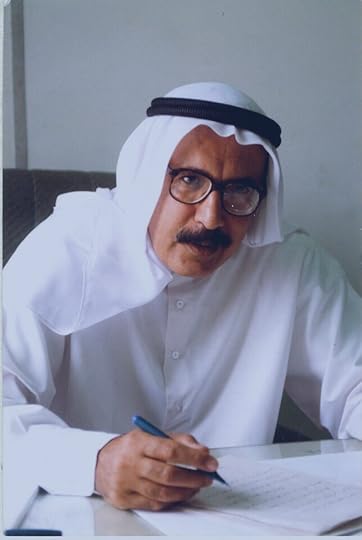

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: تفتيتُ المكونات

تفتيتُ المكونات

تفتيتُ المكوناتالكتابُ الدينيون يجسدون بوعيهم المتعددِ التكويناتِ شكلَ الأزمة الفكري في المنطقة.

إنهم يتهمون الفكرَ الليبرالي والفكرَ التقدمي بانهما تابعان للغرب، لكونهما لم يندمجا في المذهبية الدينية، وهما بذلك خارجان عن نسيجِ (الأمة الإسلامية)، وكلمة (الأمة) هذه إحدى إشكالياتِ هذا الوعي المنفصمِ عن التاريخ.

إن كلَ مذهبيةٍ تتصورُ أنها الأمة الإسلامية، فلدينا إذن مجموعات كبيرة من الأمم الإسلامية؛ الأمة السنية، الأمة الشيعية، الأمة الدرزية، الأمة الحوثية الخ!

لماذا هذا الأصرار بعد قرونٍ من الثوراتِ الفكرية التي إجتاحتْ العالمَ ونشرتْ مناهجَ علومِ الاجتماع والسياسة والفلسفة، نجدُ كتاباً ينكرون الحراكَ والصراع في المذاهب، ويشكلون أمماً وهميةً وعلى ضوءِ هذه الأمم الوهمية يشكلون برامجَ سياسية وتعليمية وإجتماعية ويحركون الخرائطَ البشريةَ من خلالِ تلك التصورات الوهمية؟

يقومُ الديني صاحبُ هذا الوعي بإطلاقِِ تلك الألفاظ على ذاته، فهو(الإسلامي) وحين يمرُ على تياراتٍ مذهبية أخرى يضعها في خانة مغايرة للإسلامي، التي إحتكرها لذاته المميزة المنفصلة.

ومن هنا، بطبيعة هذا الوعي، أن يجردَ هذا المذهبي الليبراليين واليساريين من الإسلام، ومن وطنيتهم، ومن وقوميتهم، ويعلقهم في دائرة الارتباط ب(الغرب)!

ما هو هذا الإسلام الذي يؤمنُ به؟ هو هذه المذهبية الصارمة الشكلانية في العبادة بدرجة أساسية، لأنه لا يجد خارج هذه الممارسات العبادية شيئاً جوهرياً آخر! خاصة إنه يتعامل مع عامةٍ يريدُ الهيمنةَ عليها من خلال هذه العبادات، وخارج هذه العبادات هو لا وجود له. فهو حراكٌ سياسي مذهبي وليس إنتاجاً لأمة متحضرة.

وحين يتعمق ويسير بهذه الممارسات العبادية إلى منتهاها سيُعلبُ التاريخَ، ويسقطُ فهمَهُ المذهبي على التاريخ الإسلامي. ولا نعرف كيف سيحولُ الصحابةَ إلى مذهبيين؟ وإذا لم يكونوا مذهبيين فماذا كانوا؟ وإذا كانوا رموزهُ فلماذا هو مختلفٌ عنهم؟

وإذا كان الصحابةُ ليسوا بمذهبيين فمن أين جاء بمرجعيتهِ المقدسة هذه؟! إذن هو كائنٌ جذورهُ ملتبسة، لكنه يفرضها بقوة في السياسة خاصة. فلماذا؟؟

هي معضلةٌ عميقةٌ منتشرةٌ أزّمتْ الواقع، والمذهبيون السياسيون قادة الحراك والتأثير الشعبي يشلون الشعوبَ والأمم الإسلامية عن التقدم، والأممُ الإسلاميةُ في أزمةٍ تاريخية خانقة!

حين يكونُ المذهبُ(أمةً) فعلينا أن نفتتَ الأقطار العربية الراهنة حسب مكوناتها (القومية) هذه!

آخرون لا يتحدثون بصراحة عن كون المذهب أمةً، يطرحون مسألة الأخوة المذهبية، السني أخو الشيعي، الدرزي أخو الإسماعيلي، لكن كيف يكون أخوه وهو مختلف عنه، وجذورهما مقطوعة متشكلة من خلال عداء حسب هذا الوعي؟

هي مسائلٌ تطرح بكل فجاجة العصور الوسطى المظلمة، أنها الموادُ الخامُ لتلك العصور، وقد غدتْ سياسةً يومية، وعليك أن تحاورها وتحللها.

عمليةُ جوهرةِ المذهبِ، أي جعلهُ مفارقاً لتطورِ التاريخ، وتعليقهُ في فضاءٍ مجرد، فليس هو تكوينٌ تاريخي تشكلَّ في زمن، بل هو جوهرٌ لا يقبل التغيير، هو مطلقٌ مرتبطٌ بنورٍ إلهي يتصوره هذا المذهبي، وهو قادمٌ من السماء وبالتالي من المستحيل تغييره وتبديله، ومرتبطةٌ به وقائعٌ ورموزٌ، وهو محبوسٌ في هذا الكيان الغيبي السرمدي، ومبرمجٌ في السياسة اليومية على أساسه.

لكن علينا في السياسة وعلم الاجتماع أن نعيش على الأرض ونفهم التاريخ كمادة واقعية. فالإسلام تكون في ذلك الحين من مصادر فكرية دينية سابقة ومن الثقافة العربية الجزيرية، ومن الأدب الشعبي (السحري) لكي يقومَ بعمليةٍ سياسيةٍ كبيرة توحيديةٍ تجميعيةٍ للقبائل لتكوين دولة، وبعد أن ظهرتْ الدولةُ برزتْ الصراعاتُ الاجتماعية فيها وتغلبتْ القوى الارستقراطية القبلية الغنية، ونشأتْ المذاهبُ المعبرةُ عن هذه الصراعاتِ الاجتماعية بين أسرِ الأشراف والعامة، وكلٌ منها جعل مصدره غيبياً مطلقاً ومعبراً عن الكل المقدس الخاص به، لكن الأشراف استمروا متحكمين مؤدلجين المذاهبَ لمصالحِهم ومقسمين نواةَ الأمة العربية تلك ثم الأمم الإسلامية التي تكونت بعد ذلك في خريطة الأرض الواسعة إلى مذاهب كل منها ينفي الآخر في صراعاتٍ سياسية واجتماعية. فإلى متى؟

المذهبيُّ السياسي لا يَحتارُ في تاريخه، لأنه لا يشتغلُ في تحليل التاريخ، وهو أيضاً يريدُ(ثورةً) ويريدُ تغييراً للعالم!

كانت الثورةُ الإسلاميةُ المؤسِّسة بلا مذهبيين، فلو كانت قد تشكلتْ بمذهبيين لم تقمْ أصلاً!

لماذا لم يكن الصحابةُ مذهبيين؟!

الجماعةُ المغيرة كانت تضم تجاراً وفقراءً وعبيداً، ولم تخلق بينها تفرقة مذهبية، التوحيدية النهضوية تغورُ فيها، أصولُ القبائل والطبقاتِ لم تكن أساساً للدخول في تجمعها، لولا أن قبليةَ قريش كانت بؤرة محورية فيها، لكن لم تُوضع كشرطٍ للانتماء، ووضعت المساواة بين أفرادها. لكن القرشية أنشأتْ من جهةٍ أخرى وبعد هزيمة الثورة الإسلامية: الارستقراطيات أو أسر الأشراف المتصارعة المؤسِّسة للمذاهب.

المذهبيُّ السياسي وهو يستعيدُ هذه الأسسَ التكوينيةَ ل(الأمة) ويقصدُ جماعتَهُ المذهبية، يُسقطُ عليها تاريخَه الراهن، قوقعتَهُ الطائفيةَ التي تعزلُ وتضمُ الموادَ حسب قربها من هذه القوقعة، يبعدُ من لم يمضِ في مشروعهِ الطائفي، ويوهجُ ويعظمُ من سار معها.

ويغدو التاريخ ذاتياً، الجماعة الموحدة في ثورتها التأسيسية، يفتتها حسب منطقه. وهو وليد الثورة المضادة على الإسلام يجعل من نفسه ثورياً.

وضعت الوحدةُ اللامذهبيةُ، أساسَ التاريخ الإسلامي والفتوحات والتكوينات القادمة والحضارة.

من أسسَّ التاريخَ لم يكن مذهبياً، المذهبيةُ لا تخلقُ حضارة، أو دولة، المذهبية تستلمُ منجزات سابقة، تستلم دولةً كبيرة ناجزة وتعضُ عليها بضروسِها الحديدية.

حين تستلم المذهبيةُ السياسيةُ الدولةَ التوحيدية تخربُها، حتى لو استمرتْ هذه الدولةُ قرناً كالدولة الأموية، أو قروناً كالدولة العباسية وما بعدها من دول.

تقوم المذهبيةُ بنخرِ الدولة التوحيدية التي أستلمتها، عبر ارستقراطية الشيخ البدوي المهيمن وعائلته وزوجاته وأنماط الثقافة المترافقة معه، وهي التي قفزت إلى السلطة وإنتزعتها من الدولة التوحيدية، هذه الارستقراطية غائرة في تاريخ البداوة والقبلية والاستغلال، تبدأُ من بئرِ الماءِ حتى بئرِ البترول.

يقعُ بئرُ الماء على ضفافِ الاقتصاد تكملهُ مُلكية القطعان والعبيد والتحكم في الفقراء، فلا ميزانية حقيقية، ولا رقابة، ولا ديمقراطية.

تنخر الدولةُ المذهبيةُ في الاقتصاد إستغلالاً وأثرةً لجماعةٍ دون جماعات الناس. ومهما كانت توسعاتُها ومهما كانت حروبُها وغنائُمها فهي ذاهبةٌ لزوالٍ وتفككٍ وتمزيق، فهي لا تنتجُ وحدةً أكبر، بل تنتج شظايا دول ودويلات.

قامت الدولُ المذهبيةُ بإنتاجِ التفتت: تفتيت الإسلام من وحدته ومن مضمونه النضالي التوحيدي، تفتيت الشعوب، تفتيت القبائل، تشكيل الخرافات السياسية والاجتماعية المختلفة، تفقير الفقراء مادةً وثقافةً الخ..

أما ما نراه من إزدهار في فقهٍ وفكرٍ وأدبٍ وفلسفةٍ فهو محاولاتٌ لخقِِ وحدة ونهضة على نموذج الثورةِ المؤسِّسة، وخلق تنوير ومحاولات لتجاوز المذهبية السياسية المُفكِّكة لعُرى العرب والمسلمين. لكن هذه المحاولات لم تنجحْ بسببِ عدم تحليلها العميق لأزمةِ وإنسدادِ بابِ الدولة المذهبية، وكون المعارضين الذين أنشئتهم ظهروا وهم مصابون بنفس وباء المذهبية.

فهي أي هذه النتاجاتُ الفكريةُ والدينيةُ والثقافية كانت ترتكزُ على خلايا المذهبية المصابة بالسرطان الطائفي.

الدولةُ المذهبيةُ تخلقُ دولةً مذهبية أخرى معاديةً منافسة، والدولتان تشيعان الانقسامَ بين المسلمين في كل شيء، وتنشران الانقسامَ في كل مكان، وهذا الانقسام يؤدي إلى إنقسامات مذهبية سياسية جديدة، وهكذا تتوالد التكوينات المريضة تشل الجسد الأمبراطوري الهائل وتحيله إلى فتات.

ولكن المذهبي السياسي المعاصر يتطلعُ بكل فخر لهذا التاريخ.

إنه يستخدم عمليات التنحية للأخطاء والسلبيات، يجوهرُ التكوينَ المذهبي خارج التاريخ، يلونه بالألوان المشرقة، فإذا كان من المستفيدين من الدولة المذهبية خفف أخطاءها، وإذا كان من المتضررين فاقم هذه الأخطاء، والدول المذهبية تعيش على هذه الانقسامات، ويقوم المذهبيون السياسيون المختلفون بالتصادم.

ثم إنهم يريدون تشكيل ثورات ونهضات بهذه الأفكار!

السياسي الفاسد الاستغلالي والمذهبي السياسي وجهان لعملة واحدة، فحين تنحت الدولةُ الإسلاميةُ المؤسسة عن صدارةِ التاريخ، كان هذان الوجهان من العملة غير موجودين، وحين ظهرَ الوجهُ الأولُ من العملة ظهرَ الوجهُ الثاني. هما متلازمان ويحتاج كل منهما للآخر، وأن بدا أنهما متعاديان في بعضِ لحظات التاريخ، فحين تأسست الدولة المذهبية حتى بخطواتها المتقطعة؛ أموية، عباسية، أدرك السياسي الحاكم أنه يقاطع تاريخاً سابقاً، أنه ينقضه ويؤسس تاريخاً مختلفاً، فلا بد له من تحويل الآراء الاجتهادية في الدين إلى مذاهب، لا بد أن يفتت لحمة المسلمين المتوحدة، فكما أنه استولى على أرزاقهم فقد استولى على تراثهم كذلك، فقام بتحوير التراث التوحيدي وأدلجته، مثلما كرسَّ الجانبَ الأكبرَ من الخراج له ولأسرتهِ وطبقته.

ولهذا فهو بحاجةٍ لتفتيتِ وإزالةِ المثقفين التوحيدين، وتصعيد غير التوحيديين المفتتين للناس. لا بد أن يهدمَ الاعتزالَ الداعيَّ للتوحيد من منطلقاتٍ عقلية مثالية، وأن يقوي حضورَ المذهبيين الآخرين حتى لو كانوا مخالفين له، أي مخالفين للمذهبِ الذي كرسهُ عبر إضطهادِ الأئمةِ منتجي النصوص الاجتهادية التوحيديين، وإنتاج رجال دين طائعين منتجين للمذهبية الانقسامية.

يتم خلق المذهبية السياسية الطائعة للحكم عبر صنوفٍ متعددةٍ من الاضطهاد والإستغلال. فالسياسيُّ الفاسدُ وقد استولى على الخراج، يستطيع أن يضطهدَ الاعتزاليَّ التوحيدي، ويَعيشهُ في ضنكٍ وفقرٍ حتى يتعب هذا من إنتاجه للفكر، الموحِّد، لينتج فكراً تقسيمياً، وليحول وعيه المثالي المتابع لانهيار التوحيد والبحث في جذور ذلك وسببياته، إلى أن ينظرَ لهذا التاريخ الاسلامي غير المتسق والمتناقض إلى أنه تاريخٌ متسقٌ وغيرُ متناقض، وأن الدولة الراهنة المذهبية هي إستمرارٌ للدولة الإسلامية التوحيدية، فليس ثمة فروق جوهرية، بل هي ظروف الزمان والمكان، وليس إلى ظروف السيطرة على الاقتصاد وتحويل الفوائض من جموعِ الناس لطبقةٍ مخصوصة.

وهذا ما يتم في الفقه فمن توحيديةِ الأئمة ونقدهم للانقلاب الاجتماعي، ومن إلغاء الشروط العامة للدولة من توحيدية سياسية ومن خراج مخصص للأمة، ومن إنتخاب للحاكم، يتم تبديل هذه الشروط، وإنتاج شروط جديدة من صنع رجال دين تابعين للدولة. فتصبحُ شروطُ الحاكم هو من كان سليم الجسم والعقل و(عادلاً) أي تتم صناعة شروط فردية جسمية وليس شروطاً إجتماعية شعبية أي يجري خلق شروط مطابقة للدولة الاستغلالية، حتى يغدو الحاكم أي كائن تفرزهُ ولاداتُ وصراعات الطبقة الحاكمة سفيهاً أو غبياً، أو حتى مجنوناً كما ظهرُ الحاكمُ في بعض الأحيان وهو يسكر ويضرب القرآن بالسهام، أو يتآمر مع العدو، لكنه حالته العادية غير الاستثنائية هي إهدار مال المجتمع في شؤون الذات اللاهية.

وبتجميع هذه الخصائص من فقهٍ وفكرٍ وثقافة وقد قُطعت إرتباطاتها بمصالح الناس، وبتقدم المسلمين، وصارت خادمات للسلطان، يُؤسسُ المذهبُ السياسي.

أي تتم تنحية خصائص التوحيد وتُثبت خصائصُ التفريق.

والناسُ بوعيها الغائر في الحاجات اليومية وسؤ العيش تتحسسُ من هذه المذهبية، وقد سُيست، والحاكم يدعوها لها لكنها تخشاها، إنها مثل الحاكم صارتْ بعد التطويع والعقود من السنين مذهبيةً، لكنها مذهبيةٌ إجتماعية، غيرُ مُسيسة، بينها وبين الحاكم هوة المصالح المختلفة، وإختلاف الطاحن والمطحون وخوف العامي من النار.

المذهبية الاجتماعية وقد كُرست من خلال سنين طويلة جعلت المسلم والمسلمة متقوقعين في شروط العبادة، وقد تقطعتْ بهما السبلُ لفهم الجذور، ولقراءةِ التطور وفهم السببيات. يرى المغايرَ له يتوجهُ للعبادةِ بشكلٍ آخر، فلا يصارعه، فقد قبلَّ التنوعَ، مثلما قبلَ التنوعَ في الديانات، التي الأخرى غدت عبادية.

لكن لا بد للعامة خاصة في بعض الأزمات ولحظات الصراع والاضطرابات أن تكون مُسيَّسةً، أو جزءً منها يغدو مُسيساً، فلا بد من إدخالها الجيشَ والشرطة ومصلحة الخراج وغيرها من الدوائر التي تقومُ بإنتاج القوة مع الناس أو ضدهم.

والمذهبيةُ السياسيةُ بطبيعةِ تكوينها هي من نتاجُ الخلافاتِ والصراعاتِ السياسية التفكيكية بين المسلمين، فهي صارعتْ التوحيدَ وعزلتهُ عن المسار التاريخي، وهذه الإزاحةُ لا تشتغلُ في الفراغ، بل تشتغلُ بين الناسِ وبين أفكارِهم وعواطفِهم وأحلامهم، عبر الحروبِ الطويلة والصراعات الدامية والسلمية، والعزل والرفع، فيرى الناسُ أن مقدساتَ الدين غدتْ خادمةً للسياسة، وأن كلَ حزبٍ يقومُ بتبرير سياسته عبر ذات المقدسات، والعامة لا تقدر أن تفهم هذه التناقضات، بأن تعرضَها على مشرحةِ التاريخ فتحللها، فقدارتها لا تسمح بذلك وقد قُطعتْ عن الفكر وعن العلوم، وخُصصت للخدمة وإنتاج الخراج.

لكن الحاكم يحتاج لتسيسها، وهو لا يبتكرُ المذاهبَ الأخرى المنافسة أو المعادية، بل هي موجودةٌ من صراع التاريخ نفسه. فتشتغلُ المذهبيةُ السياسيةُ الحاكمة على خلقِ العداءات، مثلما أن المذهبيةَ السياسيةَ الأخرى تقومُ بذلك من موقعٍ آخر، وبمفرداتٍ مقدسة أخرى. وتحرك عامةً آخرين.

يخافُ المذهبي السياسي من التوحيد رغم أنه يلهجُ بلفظهِ كل يوم، فثقافتهُ تقومُ على التفكيك لا التوحيد.

حين كانت عصورُ الظلام، حين كانت الأمبرطورياتُ العربيةُ والتركية والفارسية تلفظُ أنفاسها، كانت ثقافة التفكيك تنشرُ أجسامَ هذه الدول الكبيرة وتفتتها، كانوا يوحدون الناسَ بالسيف ويفرقونهم بالمذاهب.

وقد سُميت عصورُ التفكك والتخلف لأنهم كانوا يزيلون أفكار التنوير والتوحد والنهوض المشترك للشعوب والأمم الإسلامية، ويحرقون كتبَ الفلاسفة وعلماء الطبيعة وينشرون كتباً تفسر بألف طريقة ثقافة التفتيت.

ومن هنا يصرُ المذهبيُّ السياسي الآن على العداء للغرب والعلمانية والديمقراطية، فيخلطُ الاستعمارَ بثقافةِ التوحيدِ من أجل أن يُضفي عليها المظلةَ الاحتلالية ويبعدُ الناسَ عنها حتى لا يتوحدون.

وحين كانت الأمبراطورياتُ في حالاتِ الانهيار وتعرضَ المسلمون للتفتيت الجغرافي إضافةً للتفتيت العقلي، لم تستطع المذاهبُ السياسية أن تقوم بدور التغيير والتوحيد وقد كرستْ نفسها في ثقافة التمزيق. لم تستطع هذه الأدواتُ التي بقيتْ محميةً قروناً، وإنتفخت أجسادُ أصحابِها من كرم الدول، ونشرتْ ملايين الكتب أن تجعل بضعة أوراق تقاوم.

جاءَ التوحيدُ من العدو الغربي. ليس من خلال بنادقه القاتلة أو زنزاناته الواسعة بل من أفكاره. قدم ثمارَ أممٍ ناضلتْ للتوحد وخلقته، ونهضتْ، تجاوزت تفتيتة رجال السياسة المحافظين ورجالَ الدين وأدوات فكرية قديمة لم تعد قادرةً أن تواكب النهضة والتحرر، وبطبيعة الحال لم يقبل هذا الكم الهائل المنتج لثقافة التفتيت ثقافةَ التوحيد سواءً جاءتْ من رجال مسلمين متنورين كجمال الدين الأفغاني أو من مثقفين علمانيين مسلمين وعرب. ولكن معارضاتهم ذهبتْ أدراج رياح التاريخ العاصفة.

إنتجتْ ثقافةُ التوحيد العربية المتشربة بجزئيات ديمقراطية الغرب وجزئيات علمانيته أحزابَ النهضة والتحرر وخاضت معارك الاستقلال والحرية، وبعد عقودٍ من التضحيات على مستوى الأجساد والإنتاج المعرفي تحققت هذه الأهداف التي أنجزها (الديمقراطيون العلمانيون) العرب المسلمون والمسيحيون والماركسيون.

لم يكن رجل الدين المتجه لأن يكون حاكماً في الثورة الشعبية الإيرانية ثورياً، كان رجعياً، لكن الأمر إختلطَ عليه، ظن إنه ثوري مع الجموع الهادرة، وإنه مع أحلامِ البسطاء لتغييرِ حياتِهم ولإنصبابِ الفوائض الاقتصادية لتغييرِ أكواخهم وحرمانهم، ولم يكتبْ برنامجاً للخروج من الماضي للحاضر ثم للمستقبل المتطور السعيد لهذا الجمهور الذي ضحى.

بل وضع القرية فوق المدينة. جاء بنماذج الماضي وكرسها فوق الحاضر.

الفئة الوسطى الصغيرة من رجال الدين المحافظة كلها إنقسمت، والعديد منها يعرف مخاطر القيادة إلى المستقبل، وهناك أدراكٌ غائر فيها هي (أننا لسنا للمستقبل)، نحن نجعل ماضينا العتيق يبقى ويتكيف في العالم القادم، أي أن (نطور مذهبيتنا ببطء دون أن نتخلى عن أساسياتها لكن السياسة ومغامراتها وصراعاتها الحادة فنحنُ لسنا لها).

هذا هو الاتجاه الشيعي الإيراني الأصيل القديم، كما حدده آياتُ الله الكبار. لكن الاتجاه الآخر إتجاه المغامرة بدأ يطفو على هذا ويتلقى تفكيراً جديداً ظهر في كتب مثل(فلسفتنا) و(اقتصادنا)، يُطرح فيها تحدي العصر ورفضه، يتحدى الاشتراكية والرأسمالية معاً، ويطرح(الخيار الإسلامي). أي أنه يريد العودة للماضي، وبالأحرى البقاء في الحاضر الإقطاعي الديني مع تطور للرأسمالية أو للقطاع العام بشرط أن يكون الولي الفقيه مسيطراً على هذا النظام.

لسانُ حالهِ يقول علينا أن لا نتخلى عن قيادة جماعتنا ونمنعها من الذوبان في هذا العالم، نمنعها من أن تكون حديثة ديمقراطية عصرية ذائبة في هيمنة الآخرين، في صراع المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، كما يظهرُ في ذلك الوقت من الخمسينيات والستينيات، ولهذا فإن الذي يقرأ هذه الكتب الآن، لن ينتبه للتضاريس الاجتماعية والسياسية التي كُتبت فيها، وهذا هو نفسه الذي جرى لبعضِ الأديانِ كاليهودية، حين فكر سياسيٌّ كبيرٌ فيها(وهو هرتزل) أن يكون ثمة وطنٌ لليهود يغدو خارجَ الرأسمالية الحديثة كي لا يذوبَ اليهودُ فيها، ثم ظهر قادةٌ سياسيون آخرون في العالم الإسلامي يفكرون بذلك الشكل وهو:(إبعاد المتدينين عن الحداثة والعلمانية وإذا جرى تحديثٌ يكون تحت قيادتنا حتى لا يزول ديينا!).

في ذلك الوقت كان ثمة إلتباسٌ في من تقود العالم هل هي الرأسمالية أم الإشتراكية، لأن البرجوازية والعمال هم الذين يصنعون هذا العالم الحديث، ويصطرعان على قيادته بقيم وأوضاع وسياسات متضادة.

فقد حدث للاشتراكية في الشرق ما حدث للمذاهب واليهودية وهو القفزات المغامرة في المجهول. وظهر في آسيا أناسٌ يقررون سحقَ المُلكية الخاصة والفقر والأديان دفعةً واحدة! وكان لا بد أن ينتقلَ الخوفُ والتسرعُ إلى بعض قادة المذاهب المتحمسين ذوي الرأي الحاد الذين يبعدون المذاهبَ عن الفقهاء القدماء.

وبهذا كانت إيران المعمل الأول لتطبيق ذلك، وكان البرنامج هو العودة للماضي، وكان السادات يقول في نفس الوقت(ضرورة الحفاظ على أخلاق القرية)، مثلما يرفض العديد من رجال الدين في السعودية الاكتشافات الفضائية والعادات الجديدة.

لم يزد برنامج المحافظين في إيران عن إبقاءِ العلاقات الإقطاعية مهيمنة على الفلاحين والنساء والعقول والثقافة بالقهر، وهو برنامجٌ يستجيبُ لأهواء الكثير من الذكور والبيروقراطيين والرأسماليين، لكن ذلك لا ينقل المجتمع للماضي ويظلله بأجنحة الملائكة، ولا يلغي الصراعات الطبقية، لكنه يفرض عليه هيمنةً بوليسية عسكرية طاغية، تمنعُ زيادةَ أجور العمال وتطور النساء الاجتماعي السياسي، وملاحقة الفساد، مما يجعل المحافظين يزدادون شراسةً في عسكرة المجتمع وزيادة جرعات غيبياته، وهذه أيضاً لا تحل التناقضات المحتدمة، فتنتقل أوهامُ الرسالة التي يحملونها للعالم وصراعاته والمنطقة.

إنهم يجابهون يومياً الحداثة والعلمانية والديمقراطية، عبر الفضائيات والموضات والسلع والكتب والسفر وغيرها، وتتحول تلك الأساسيات لمطالب لقوى الجمهور المحروم والمستغَّل والمقيد، وفي مثل حالة إسرائيل تبقى فزاعة العرب لعدم حل إشكال النزيف اليومي وتحقيق الحلم اليهودي، وفي إيران تتوجه الطبقة الحاكمة لتصدير الأزمة للخارج، تغدو لها رسالة وهي تحريك الشيعة سياسياً، وتأزيم الدول الأخرى، وخلق حالات من الإثارة والحركة والمذهبية السياسية الساخنة المتوترة بغرضِ إشغالِ الرأي العام الداخلي، فلا تكفي حتى المواد التراثية التي تحاصرُ المواطنَ يومياً، ولكن هذه تتحول إلى صراعات سياسية وإنفجارات إجتماعية وحروب طاحنة.

والدول الأخرى جاهزة بمشكلاتها العميقة التي لا تُحل، وبأهاليها المعذبين، ولكن في العراق والخليج تغدو هذه الحواف القريبة من إيران مشتعلة يوماً بعد يوم، حسب ضخامة تناقاضاتها وكثافة بشرها ومدى حماقات أدواتها السياسية.

وهكذا عبر عقود من(الثورة) الإيرانية أسرع الملايين للذهاب للآخرة، وتفجرت حروبٌ في الخليج، وما زالت الأخطارُ تحدقُ بالمنطقة وفيها الكثير من الجمر الملتهب والحطب اليابس.

لماذا اختلف التطور السياسي في شمال أفريقيا عن المشرق العربي الإسلامي؟ لماذا قدم الشمال تجارب تحولية ديمقراطية بنائية محدودة العنف، في حين عجز المشرق عن ذلك؟

تعودُ الأسبابُ لتنامي السياسة الديمقراطية العلمانية مع تنزيه المذاهب والأديان عن العمليات السياسية.

تونس لها تجربة تحديثية طويلة ولكن مصر بقيتْ فيها الأحزابُ التقليدية والدينية تؤزم التطور وتفككُ صفوفَ المصريين، حتى نأي الشبابُ وطرحوا سياسةً وطنية تغييرية تشمل جميع المواطنين، وطرحوها بشكل يلائم غايتها أي بأسلوب سلمي توحيدي فحققوا الانجاز.

لكن الشباب بحركاتهم الجديدة الغضة لا يدركون جذورَ الدول والجماعات الدينية والحكومية ومناوراتها، وعمليات إلتفافها، الأمر الذي يبقي التجربة مفتوحة للدرس والقراءة.

أما المشرق بؤرة المذاهب والأديان المتعددة المتصارعة، فقدت تغلغلت فيه ولاياتُ الفقيه وهي أشكالٌ سياسية مذهبية دكتاتورية، لتكريس أنظمة محافظة تفكيكية للمسلمين والمواطنين، وغدا العراق المختبر الأول الدامي لهذه السياسات، فقد قامت السياسة المذهبية الإيرانية بجر المنطقة المشرقية الخليجية لأتونها، مما إستدعى ولايات فقهيه سنية باطشة لتمزق جثث المواطنين الأبرياء في مسالخ واسعة. وتغلغلتْ هذه الأفكار التفتيتية في دول وأحزاب أُعتبرت (علمانية) وبهذا فإن أزمة العودة للوراء التاريخي جرّت شعوباً كبيرة في المشرق، في حين تمكنتْ شمالُ أفريقيا العربية من توقيفِ هذا المسلسل.

تتوسع على نحو خطير هذه السياسات في منطقة الخليج، وبخلاف التراكم الثقافي الديمقراطي العلماني الذي غرستهُ حركاتُ الشباب التونسية المصرية زرعت الحركاتُ المذهبية في منطقة الخليج والعراق التمزيقَ الواسع، سواءً كان ظاهراً يشتعل ناراً أم كان متوارياً.

هنا يمكن أن تتلاقى أكبر الحركات المذهبية السياسية إتساعاً وتطرفاً، تغذيها عملية تفتت العراق، وكذلك فإن المجتمعين الكبيريين السعودية وإيران المنتجين لهذه الحركات المذهبية المُسيّسة عبر عقود، يمكن أن يقتربا من مواجهة خطيرة. إن أكبر مواجهة مذهبية سياسية يمكن أن تنتج من هذا التنامي للوعي الديني المحافظ بمختلف أشكاله المتجه لحافة البركان، وهو الذي عجزَ عن نسخ الماضي الوردي، ورفض مواكبة الحداثة السياسية الاجتماعية معاً.

وفي قرب هذا الكم الهائل من الحطب اليابس فإن تحريك العامة المأزومين في معيشتهم هو عودُ الثقاب، وهكذا تُنتجُ ظاهرةٌ معاكسةٌ حين يتم توظيف ثورات التوحيد لإنتاج حركات التفكيك، ويتم الابتعاد عن خلق التراكم الديمقراطي الوطني في مصر وتونس وزحزحة المذهبية السياسية فيهما، إلى إشاعة المذهبية السياسية وجر العامة البسطاء إلى أتونِها في الخليج والعراق.

وإذا كان المجتمع السعودي في حالةِ دفاعٍ عن النفس فإنه لم يخلق التراكمات الديمقراطية العلمانية وإصلاح أوضاع الطبقات الشعبية، وتطوير أوضاع النساء، وخلق العدالة بين الطبقات والمناطق وتطوير الفئات الوسطى الحداثية للمراكز القيادية بشكل يواكب الزمن، وهو ما تستثمرهُ مذهبيةٌ سياسية مضادة وتشتغلُ عليه سياسياً.

إن جمهورية إيران بحاجة للمحافظة على شعوبها وإنجازاتها، ولهذا تتطلب الأمورُ الانتقال من حكومة المذهبية السياسية إلى حكومة التوحيدية الإسلامية، الأمر الذي يعني أن تساعد الدولة مختلف القوميات والمذاهب، وتشكل سياسة دعم لكل الفقراء والعاملين المواطنين، وهو التوجه الذي يمهد للانتقال للدولة الديمقراطية العلمانية حيث تغدو الدولة مُنتخَّبة من قبل التيارت السياسية وليس للمذهبية وللقومية المُفتتِّة لوحدة الدولة المركزية وهي إتجاهات ستفجرُ هذه الوحدةَ مع إستمرار الكبت.

وهذا ينطبق على السعودية كذلك، أي أنه نتظرها القيام بنفس الإجراءات عبر الإصلاح المتأني.

مقاربة الدولتين الكبيرتين للتوحيدية ومن ثم الانتقال للديمقراطية العلمانية هي أمور صعبة ولاشك ، وتتطلب مراحل إنتقالية، يزدهر فيها التغيير والإصلاح لطبقات الشعب الفقيرة والمناطق المحرومة، وتنتشر فيها ثقافة التوحيد، وتجاوز التعصب والتفيت، للانتقال إلى مصاف الأمم المتقدمة والمعايير الدولية في الوجود السياسي.

إن قوى التغيير في هذه المجتمعات لم تشتغل وتراكم ثقافة التحديث المشار إليها، وتجري نحو اللحظات السياسية القريبة والعفوية، منجرةً لسطوح الظاهرات والتغييرات عبر إرادات شمولية فتعمق الأزمات بدلاً من أن تستبصرُ عروقَها الداخلية في باطن الأراضي الاجتماعية، ويبدأ ذلك من فهم تكوّنِ الأممِ الإسلامية وتواريخِها وتحولاتها، في ظل تحولات البشرية، ومسارات مراحلها، فالتحولُ من الإقطاع إلى الرأسمالية، الذي يخضُ هذه الأمم لابد من إستبصاره في هذه الخطوط العريضة لسير البشرية، وتأسيس مراحله وتطوير شعوبه وإعادادها لعواصفه وتجديداته الانتاجية والثقافية.

وهذه الأمور كلها ستجعل الديمقراطية ووالحداثة والمذاهب والأديان تزدهرُ على أسس جديدة.