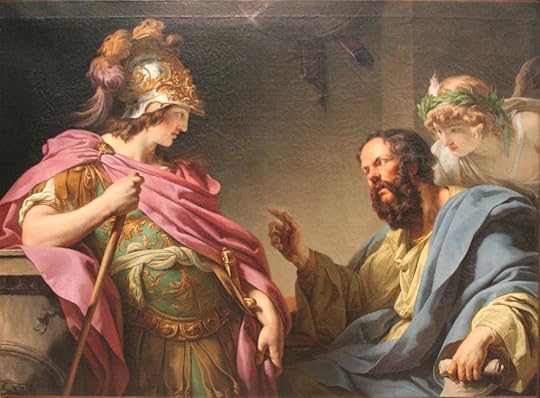

Alcibiade a Sparta

Il discorso di Alcibiade dinanzi agli Spartani era ben diverso, come tono, da quello tenuto dinanzi all’Assemblea di Atene è sotto molti aspetti, ne è anche una sorta di contrappunto, tanto da fare pensare, che, come suo solito, Tucidide, ne abbia accentuato, per esigenze drammatiche, le specifiche carattestiche.

Ora, se ad Atene l’obiettivo era quello di convincere i propri compatrioti a votare una spedizione di conquista, e faceva quindi appello agli ideali imperialistici ateniesi e al contempo rassicurare i concittadini di non avere ambizioni tiranniche, qui invece si rivolge a un pubblico ben più ostile, composto da Spartani, che lo vedevano come un nemico implacabile. Doveva dunque convincerli non solo a dimenticare la precedente condotta, cercando di porla sotto una luce diversa, ma soprattutto doveva essere accettato fra di loro, dimostrando di avere gli stessi interessi.

Per cui, entrambi i discorsi, cominciano con una sorta di apologia: ad Atene Alcibiade doveva dimostrare che le sue azioni non erano finalizzate ad esaltare la sua figura, ma a portare la gloria alla propria polis. A Sparta, con una sorta di esercizio di trasformismo all’italiana, si doveva spacciare, da sostenitore dell’imperialismo ad oltranza, a uomo di pace; ovviamente i suoi interlocutori, sapevano bene che Alcibiade mentiva sapendo di mentire.

Probabilmente si ricordavano bene sia il suo tentativo di sabotare la Pace di Nicia, per interesse personale, essere nominato stratega, che lo portò, con un complesso intrigo, a sabotare la credibilità e la reputazione degli ambasciatori lacedemoni, sia il suo ruolo nella campagna di Mantinea, per indebolire la posizione spartana del Peloponneso.

Alcibiade, invece, con la massimo della faccia tosta, affermò che i dissapori non erano colpa sua, che era favorevolissimo alla mediazione, ma degli spartani stessi, che non l’avevano capito e si erano schierati con i suoi nemici politici ad Atene

È anzitutto urgente che io discorra alla presenza vostra dei calunniosi attacchi che grandinano sulla mia persona, ad evitare che il pregiudizio e il sospetto da voi nutrito nei miei confronti vi indica a recepire con mentalità distorta gli avvisi di comune profitto. I miei avi, ignoro per qual motivo, forse per un rancore verso Sparta, lasciarono cadere la vostra prossenia, mentre io, desiderando rinnovare questi legami, oltre a elargirvi in più occasioni dei benefici, mi sono reso utile quando eravate prostrati per la rovina di Pilo.

Benché quindi la mia amichevole attenzione non si sia mai allentata per voi, quando si vararono con Atene i colloqui di pace, avvalendovi come intermediari dei miei nemici politici, avete esaltato il loro prestigio e infangato il mio grado. In questa luce, risultano legittime

rappresaglie gli scacchi che vi ho inflitto prodigandomi per Argo e Mantinea, con le altre espressioni di ostilità. È quindi venuto il momento, se qualcuno irragionevolmente, per il dolore delle ferite fresche, concepì allora dell’odio nei miei riguardi, di ricredersi, scrutando

i fatti sotto la guida della verità.

Sempre con la stessa faccia tosta, sminuì anche il suo ruolo politico nell’Atene del tempo, come leader del Partito Democratico: se, per una sorta di captatio benevolentiae, cercò di creare una sintonia con l’uditorio attraverso il ricordo della politica anti-tirannica della propria famiglia, con un richiamo al suo antenato Clistene, argomento propagandistico che Sparta aveva usato per giustificare la sua politica anti ateniese. Può sembrare strano, ma i greci di quel tempo, per l’imperialismo ateniese, vedevano la polis attica, piuttosto che paladina della democrazia, ad apoteosi della tirannia. E diciamola tutta, alcune decisioni di Ateniesi, come la cruenta occupazione dell’isola di Melo, certo non dissipavano tale timore.

Alcibiade, ovviamente, comincia con un’elogio della democrazia, presentata come l’unica alternativa al potere dispotico come la forma di governo che aveva reso Atene grande e libero; però al contempo, evidenzia come il regime attualmente presente nella città era invece la forma più estrema di demagogia, di cui, nonostante il suo tentativo di adeguarsi alla circostanze, per sopravvivere, ne era vittima. Lui, però, era molto più moderato dei suoi concittadini: insomma, secondo lui, a suo confronto, Nicia era un pericoloso estremista.

Anche per chi mi giudicò un cattivo elemento, fondandosi sulla mia simpatia di allora per il partito democratico, anche per costui è tempo di rivalutare quel suo malanimo come uno sfogo irrazionale.

La mia casata fu intransigente sempre con i tiranni (in generale, una costituzione che avversi qualsiasi forma di regime dispotico, si definisce democrazia) e da questo contegno ricavò in ogni tempo una posizione di eminenza in seno ai movimenti democratici. Si rifletta anche al particolare che in una città retta dalla democrazia era un obbligo conformarsi il più possibile alle circostanze. Comunque in politica, noi ci studiammo di attenerci caso per caso a una linea d’azione più moderata della sfrenatezza imperante. Persone diverse da noi, in passato come ora, insistettero nel traviare il popolo, fino agli estremi limiti della scelleratezza: precisamente quelli che mi hanno espulso.

Noi ci eravamo elevati, guide autentiche della comunità pubblica al di sopra degli urti, integri nella convinzione che fosse dover nostro cooperare al rafforzamento di quei modelli politici che si trovavano ad aver fornito allo stato la grandezza più salda e la libertà più genuina,

trasmettendole a ciascuno, quasi pubblica eredità. Da persone di criterio, se sapeva bene (però dentro di noi) quale giudizio emettere sulla democrazia, e io personalmente non meno degli altri, in quanto non mi mancavano le ragioni di risentimento. Ma che dire di nuovo, su una follia ormai riconosciuta universalmente come tale? Eppure, mentre voi minacciavate da presso in armi, non ci parve prudente atterrare il regime democratico. Ecco, così andò per quelle velenose insinuazioni a mio danno.

Finita con l’apologia, che immagino qualche spartano non abbia preso molto sul serio, cominciò con l’esposizione dei presunti piani ateniesi: ricordiamo come, sotto il comando di Nicia e per carenza di denaro, gli obiettivi della spedizione si erano ridotti drasticamente. Di fatto, questi erano: indebolire Siracusa, creando una sorta di cordone sanitario, in modo da limitare le sue esportazioni di grano e gli aiuti diretti a Sparta.

Lo storico Donald Kagan, dell’università di Yale, pensa che Alcibiade abbia volontariamente esagerato, dando enfasi nell’esporre gli ambiziosi piani degli Ateniesi, in modo tale che gli Spartani si convincessero che l’aiuto da lui fornito fosse loro veramente utile; Kagan afferma che Alcibiade non aveva ancora acquisito la sua fama “leggendaria” e che gli Spartani lo vedevano come “un uomo sconfitto e braccato” la cui politica “aveva prodotto danni strategici senza alcun risultato decisivo”.

E di fatto, la descrizione dei piani ateniesi pare una sorta di libro dei sogno: conquista della Sicilia, della Magna Grecia, di Cartagine, con cui invece Nicia stava trattando un compromesso, per poi ampliare la flotta e arruolare uno sproposito di mercenari iberi e italici e mettere a ferro e fuoco il Peloponneso

Ma apprendete ora quel che occorre sulla risoluzione cui siete chiamati, e i chiarimenti che io, se è vero che posseggo informazioni più precise, sento di porgervi. Passammo in Sicilia anzitutto per soggiogare, se possibile, i Sicelioti, e per estendere poi il dominio all’Italia e mettere più tardi alla prova la resistenza dei possessi cartaginesi e di Cartagine stessa. Se il programma era coronato, in tutto o parzialmente, da lieto successo, si premeditava già da allora un’invasione del Peloponneso, trasferendo d’oltremare tutte le truppe greche di laggiù a rinforzo del nostro apparato bellico, reclutando mercenari barbari in forte numero, tra gli Iberi e le altre genti che in quei paesi sono generalmente noti come le nazioni barbare più adatte alla guerra. Si sarebbero messe in cantiere molte triremi, oltre a quelle già in forza nella nostra marina, poiché l’Italia è ricchissima di legname.

Stringendo il Peloponneso in rigido blocco costiero, con incursioni simultanee scagliate con le armate terrestri, ora espugnando a viva forza una città, ora spiegando contro un’altra la tecnica tradizionale dell’assedio, ci si augurava di prostrarlo facilmente, per imporre al mondo greco, in tutta la sua estensione, la nostra egemonia. I recenti acquisti, i paesi laggiù di Sicilia, si sarebbero incaricati di garantirci con larghezza denari e vettovaglie, senza considerare le risorse fornite dalla nostra area di dominio in Grecia. Avete udito dalla voce di chi è più esattamente informato su ogni dettaglio questi progetti e speranze. Con esse, ora è poco, abbiamo accompagnato la partenza della spedizione già in viaggio. E gli strateghi rimasti raggiungeranno, potendo, quegli obiettivi.

Al contempo, descrisse in modo molto più drammatica la situazione siracusana: di fatto, in Sicilia vi era una situazione era in stallo, con i due contendenti, che sottobanco, stavano anche trattando per un possibile compromesso

Sentite ora con quali argomenti chiarisco che senza il vostro intervento la Sicilia non si potrà salvare. Primo: l’esperienza in Sicilia è scarsa: ma sono ancora in tempo laggiù, collegandosi, a raggiungere la sicurezza. Sennonché Siracusa, isolata, non solo ha già perduto il primo scontro con spiegamento generale di forze in campo ma, ormai cinta da un vigoroso blocco marittimo, non è più in grado di bilanciare la pressione delle truppe ateniesi concentrate in quel settore.

Per cui, per supportare Siracusa, Alcibiade proponeva agli Spartani, due cose: mandare una spedizione militare in Sicilia e riprendere l’offensiva in Grecia, con l’obiettivo di occupare Decelea, un demo dell’Attica, situato sulla rotta commerciale che collegava l’Eubea con Atene, a 120 stadi da Atene e dalla Beozia.

L’occupazione di Decelea avrebbe costretto gli Ateniesi a trasportare il grano via mare, circumnavigando capo Sunio, con grande dispendio di denaro, impedito agli agricoltori attici di lavorare la terra e ostacolato l’estrazione di minerali nelle miniere del Laurio, mettendo in crisi la sua economia

Secondo: se si occupa questa città, la Sicilia intera e l’Italia crolleranno in mano ateniese. E la minaccia che ho descritto imminente da quella parte non impiegherà molto ad abbattersi sul vostro paese. Sicché nessuno s’illuda che ora la decisione concerne esclusivamente la Sicilia: anche il Peloponneso sarà parte in causa, se indugiate ad attuare i miei avvisi: inviare in Sicilia, imbarcato sulla flotta, un esercito tale che gli uomini dopo aver servito da rematori, cingano appena approdati le armature pesanti e – elemento che ritengo dell’utilità più alta – aggregarvi un comandante spartano, che riduca alla disciplina le truppe già in organico e pieghi al servizio i renitenti. A queste novità gli amici che già vi sostengono riprenderanno più vivo ardimento e chi dubita s’accosterà più liberamente.

Frattanto in Grecia intensificate le operazioni militari contro Atene, al fine di risvegliare nei Siracusani, grati per questo vostro interesse, le energie sopite e perché gli ateniesi stentino ad inviare altri e più potenti effettivi di rinforzo. Inoltre, occorre attrezzare Decelea a base fortificata: è un incubo costante degli Ateniesi, lieti, per adesso, che tra i vari sacrifici imposti dalla guerra, almeno questa esperienza dolorosa non li abbia ancora toccati. È la tattica di più sicuro effetto contro il nemico: scoprire con mano sicura un bersaglio ritenuto vitale (e quindi guardato con apprensione più intensa) indi trafiggere l’avversario precisamente in quel punto. Poiché è umano che ciascuno, conoscendo più esattamente di chiunque i suoi organi vulnerabili li circondi di una cura ansiosa di fronte ai pericoli. Metto da parte la lista dei vantaggi che vi procurerete, strappandoli al nemico, con Decelea trasformata in fortezza, e li accenno per sommi capi. I beni di cui è fiorente quella campagna passeranno

nella massima misura, in vostra mano, parte accaparrati a viva forza, parte spontaneamente. Atene sarà subito spogliata delle entrate derivanti dalle miniere argentifere del Laurio, con le rendite percepite dai prodotti del suolo e dai tribunali, e soprattutto il taglio sarà netto nei contributi versati dalla lega, i cui soci, riscontrando in voi un impegno più pronto alla guerra si riterranno autorizzati a compiere con molto più comodo il proprio dovere.

Sta in vostro potere, Spartani, concretizzare queste iniziative con energia e risolutezza, poiché io credo fermamente che siano realizzabili (e penso di non commettere errori di calcolo).

Infine Alcibiade spiega le ragioni di quello che all’uditorio sarebbe apparso come tradimento della propria patria attraverso un ragionamento sofistico, in cui, rovesciando il significato dell’idea di patriottismo, cambiava il ruolo della partecipazione politica, trasformata da costruzione condivisa del bene comune a palcoscenico in cui i singolo sgomitavano per assumere un ruolo da protagonista.

Si tratta di una concezione ben diversa dall’ideale altruistico del cittadino disposto a sacrificare la propria vita per il bene della polis democratica, esaltato nell’Epitafio di Pericle, in cui si afferma

E quando essa veramente grandeggi davanti alla vostra immaginazione, pensate che tale la fecero uomini dal cuore saldo e dall’intelligenza pronta al dovere, sorretti nelle imprese dal sentimento dell’onore: e se mai, alla prova, talvolta fallirono, non ritennero di dover defraudare la città almeno del loro valore; anzi le offersero, prodighi, il piú splendido contributo. Facendo nell’interesse comune sacrificio della vita, si assicurarono, ciascuno per proprio conto, la lode che non invecchia mai e la piú gloriosa delle tombe; non tanto quella in cui giacciono, quanto la gloria che resta eterna nella memoria, sempre e ovunque si presenti occasione di parlare e di agire. Per gli uomini prodi, infatti, tutto il mondo è tomba e non è solo l’epigrafe incisa sulla stele funebre nel paese loro che li ricorda; ma anche in terra straniera, senza iscrizioni, nell’animo di ognuno vive la memoria della loro grandezza, piuttosto che in un monumento.

Invece, per Alcibiade, l’amore per la patria non costituisce un valore assoluto, ma si trova sottoposto alla condizione di poter esercitare i propri diritti; il corollario logico è che, per esercitare questi diritti, l’individuo sia autorizzato a fare qualunque cosa. Si tratta dunque di una summa degli elementi caratteristici dell’Alcibiade tucidideo. Il ragionamento è speculare a quello presentato agli Ateniesi alla vigilia della partenza per la Sicilia, in cui ogni azione era sottomessa al soddisfacimento dei desideri personali, e le conseguenze per la città erano considerate secondarie.

Esigo che nessuno mi consideri un individuo vile se godendo un giorno stima di ottimo cittadino, pongo ora con tanta fervida prontezza il mio braccio a servizio dei più agguerriti nemici della mia patria, contro di essa. Né si sospetti che l’ardore della mia passione sia impeto d’esule. Sono in bando, è vero: ma se sfuggo alla perfidia di chi mi ha ferito, non mi sottraggo, se mi date ascolto, all’incarico di arrecarvi un servigio. L’avversario più accanito non è quello che, come voi, ha talvolta inferto dei colpi ai propri nemici, ma chi ha costretto all’odio e all’ostilità uno che un giorno l’amava. Il sentimento della carità di patria m’è estraneo, ora, nella mia condizione di esule: ma era caldo, quando spensierato godevo il mio diritto di cittadino. Sento ora non di assalire un paese che conservi per me il valore di patria: ha cessato d’esser tale, e son io, piuttosto, che voglio riconquistarla. Amore genuino di patria non è rifiutarsi di vibrarle il colpo, quando violando il giusto t’abbia ripudiato, ma bramare di riaverla con ogni fibra di te stesso, vinto dalla nostalgia.

Così pretendo, Spartani che usiate di me come d’uno strumento, nei pericoli e nei momenti di crisi, senza prevenzioni, rammentando quella riflessione, ormai sulle labbra di tutti, che se da nemico almeno vi percossi a sangue, da amico potrei anche fornirvi un discreto aiuto: tanto più che sono bene addentro ai segreti d’Atene mentre i vostri erano per me puro campo d’ipotesi. E, giudicando realmente capitali gli interessi su cui dovete decidere, non vacillate: l’intervento in Sicilia e nell’Attica è questione urgente, per assicurarvi con l’invio di effettivi modesti laggiù gli immensi profitti per cui ci si batte, per spianare, al presente e per l’avvenire, la potenza d’Atene; per garantirvi quindi, finalmente, un’esistenza serena e sicura, e un generale dominio sulle genti greche pronte all’omaggio, non per violenta oppressione, ma per devoto slancio.

In verità, il discorso di Alcibiade, nonostante l’enfasi, non è che ottenne tutti questi risultati: l’aiuto che Sparta mandò a Siracusa, fu, oggettivamente, alquanto ridotto, e bisognerà attendere un anno per l’invio di truppe spartane a Decelea…

Alessio Brugnoli's Blog