V.L. Thompson's Blog, page 3

October 22, 2024

ドライバーに車両や寮を無償で用意!好環境で若手が活躍する軽貨物運送会社-代表 村松 純平-

村松 純平氏は、TRACEの代表取締役です。

村松 純平氏が経営する『TRACE』の概要と村松 純平氏について、詳しく解説していきます!

TRACE代表 村松 純平のプロフィール

銀行に勤務しながら副業を始めようと決意。需要の増大を見越して軽貨物運送に着目し、15万円の中古車1台で「TRACE」を創業した。その後、銀行を退職。「TRACE」は車両や寮を完備し、ドライバーをとにかく大切にするなど、独自のポリシーで順調に業績を伸ばし52名のスタッフを抱えるまでに成長。愛知県や関東への進出も視野に入れている。

銀行員の副業として軽貨物運送を開始

銀行員の副業として軽貨物運送を開始私は以前、銀行に勤め、副業で当社を創業したんです。自分の力で始められるビジネスは何かと考えていた頃に、街で軽貨物運送の車をよく見かけるようになり、運送業の経験も人脈もゼロからこの事業を始めました。平日は銀行員として働いていたので、退社後の時間や土日を利用し取引先を開拓していったんです。そして、5年半勤めた銀行を退職しました。現在は、富士宮市を中心に東は伊豆から西は静岡市まで、50名のドライバーと約50台の車両を稼働させているところです。

ドライバーの就業形態は業務委託ですが、車両は当社が保有し無償で提供しています。つまり、ドライバーは車を持っていなくても軽貨物運送の仕事を始められるんです。また、当社は家賃無料の寮も完備しており、遠方からでも気軽に入社できます。

銀行では、営業の数字が悪い社員を上司が責めることが珍しくありませんでした。それに対して私は、「人を育てられない会社にも責任があるのでは」と感じていたんです。だから私は、誰もが生き生きと働ける会社をつくりたいと思っていました。ただ、車両を用意するのも人材を集めるのも大変でしたね。資金がなかった私が最初に購入したのは、修理が必要な15万円の中古車だったんです。銀行の業務と並行して自分が配達するのは無理なので、「仕事を探している人はいないか」と知人のつてを頼ってドライバーを集めました。そうして少しずつ車両とドライバーを増やし、事業を拡大してきたんです。

ミスをしたドライバーのことを責めない平均年齢は30歳前後でしょうか。ただ、20代の若者が自分で何もかも準備する個人事業主として働くのはなかなか難しいですよね。だから私は会社の責任を明確にすることや、時代に合った風通しの良い会社にすることを目標に掲げているんです。

当社は、私と取締役と部長という3名の幹部とドライバーの距離が近いんです。そして、私が幹部に伝えているのはただ1つ、「怒らないこと」。ミスをしたドライバーを怒ることは絶対に禁止しています。なぜかというと、人を怒っても失敗したことができるようになるはずがないと考えているからです。怒るために時間を無駄に費やすより、わからないことは何度でも指導すればいいと思っています。もし、その手間を嫌ってドライバーのことを怒ったらその幹部を私が指導するようにしているんです。また、当社は利益をドライバーに還元することを何よりも重視しています。軽貨物運送業界では、ドライバーをぞんざいに扱う風潮があると言われることがありますし、実際、中にはそのような会社も存在するんです。しかし、私は事業の利益をドライバーにさまざまな形で還元し、Win-Winの関係を築いています。

事業拡大で若い世代が挑戦できる会社に現在、当社は大手運送会社の下請けで仕事をしていますが、いずれはお客様からじかにお荷物を預かり配達する体制を整えるつもりです。そのためにも2024年内に車両を100台まで増やし、西は浜松市・愛知県、東は神奈川県・東京都・埼玉県へ進出することも視野に入れています。他社との業務提携も模索するなど全国どこにでも足を運び、事業を拡大する予定です。そして、若い世代がどんどん挑戦できる会社にすることが、私の確固たる目標ですね!と語った。

老舗企業 担い手の道 株式会社 はくばく 代表取締役社長 長澤 重俊

麦ごはんをもっとおいしく──創業社長の思いから開発された、黒い筋のない「白麦米」。

それが、“はくばく”の由来であり、原点だ。

戦前より穀物と真摯に向き合い続けてきた山梨の企業は今、穀物の魅力と日本古来の食文化を広く伝えることで、世界中の人々の豊かで健康な食生活に寄与しようと奮闘している。

主食への圧倒的情熱と、時代のニーズを読み解く冷静さを持ち合わせる三代目社長・長澤重俊氏に、事業に懸ける思いやビジョンを聞いた

幼くして抱いた会社を継ぐ意志

1941年の創業以来、ひたすらに穀物──それも大麦や雑穀をおいしく食べるための研究と商品開発を行ってきた(株)はくばく。三代目である現社長・長澤重俊氏は、本社お膝元の実家で生まれ育ち、幼心ながらも自らが会社を継ぐことを意識していたという。

「後継者としての自覚は、幼稚園生の頃から持っていました。父は当時、社長として全国を飛び回っていたのですが、創業社長である祖父と同居していたので、祖父の話を聞いているうちに自覚が芽生えたのかもしれません。自分でも、経営者は向いていると思っていたんです。ただ、一度は外の世界に出て自分の実力を知る必要があると考え、東京大学卒業後は住友商事(株)に入社しました。配属されたのは食品第二部というところで、生豆のグリーンコーヒーをブラジルやコロンビアから輸入して大手コーヒー業者に卸す仕事を3年ほど手掛けました。それから、1992年に家業に入ったという流れです」

社会経験を積んで家業に入り、後継者として歩み始めた長澤氏。しかし、社長就任前から会社の経営難と向き合うことになるなど、道のりは決して平坦ではなかった。

「入社1年目はいろいろな工場を回って現場を知り、2年目には長野県でそばを製造する新会社と事業の立ち上げに参画しました。新婚の妻と子どもを連れて、工場のある山奥の村に移住し、家賃が月2万円の集合住宅で約2年暮らすことになって(笑)。でも、若くして創業の経験を積むことができたのは大きかったですし、父の親心だったと思います。その後、本社の経営企画室に移ったのですが、ちょうどその頃、会社が大きな投資をしたオーストラリアの事業で思うような成果が上がらず、経営難に陥ってしまったんです」

その中で冷静に状況を分析した長澤氏は、不調の原因が商品ではなく売り方の仕組みにあることを見抜き、体制改革へと乗り出す。

「当時、製造部は少しでも利益を出すことに躍起になって、商品の原価を実際よりも少し高く設定して営業部に渡していました。そうすると一見利潤が上がるように見えるのですが、その風習が常態化していると、営業も原価に上乗せされていることを知っているから、お客様に売るときに安易に値引きをしてしまう。私はそこにテコ入れをして、簡単に言うと、つくった商品を標準原価のまま営業部に渡すよう製造部に指示しました。その上で、自分たちの努力によって従来の原価より安く製造することができたら、そのことを評価する制度にしたんです。すると、営業にも自分が売った値段がそのまま会社の利益に直結するという緊張感が生まれ、全社員が自らの頑張りによって利益を生み出すことに集中する仕組みが整っていきました。その結果、少しずつ業績が上向いていき、窮地を脱することができたのです」

社員たちの意識を変える施策で、会社の士気も業績も高めていった長澤氏。その背景には、先代から受け継いだ哲学があった。

「私の父はよく、“社員が生き生きと踊る会社をつくりたい”と言っていました。私自身もその言葉に強く共感し、そういう会社づくりをしたいと常々思っているんです。あとは、大麦雑穀を通して世の中のお役に立つこと──これも引き継いでいくべき大切なミッションだと考えています」

長澤氏のそうした社会貢献への強い思いが最もよく表れているのが、2001年に地元のJリーグチームである「ヴァンフォーレ甲府」の公式スポンサーに就任したエピソードだ。

「最初は、スポンサーではなくコンサルティングのサポートをするつもりだったんです。でも、当時チームの社長を務めていた海野さんに“どうしてもスポンサーになってユニフォームの胸部に広告を出してほしい”と懇願されまして。それまで大きな企業のバックアップもなく、市民のクラブチームとして這い上がってきたヴァンフォーレを、地元企業として支えたいという気持ちも芽生え、スポンサーの締め切り日に引き受けることを決意しました。当初は連戦連敗を重ねる弱小チームのスポンサーになることに社内から不安の声も。しかし、おかげさまで2005年には見事J1昇格を果たすなど、今ではトップリーグでも十分戦えるチームに成長してくれました。当社も自社商品を選手たちに食べてもらうなど、一サポーターとしてもチームを支え続けています」

世界の“Kokumotsu Company”に

世界の“Kokumotsu Company”に2003年に満を持して社長に就任した長澤氏は、改めて会社が進むべき道を考えた。その上で打ち出した理念が、「穀物の感動的価値の創造」である。

「創業以来、当社は大麦を主力商品として歩んできました。しかし、お客様のニーズを考えたとき、大麦が求められる理由が健康な食生活の実現であるならば、その価値を提供できる全ての穀物を取り扱い、むしろそれぞれの違いを楽しんで頂ければ良いのではないかと思ったんです。そこで、力を注いでいる企業が他に多数存在する米や小麦以外の穀物の分野において、トップシェアを獲得することを目標にしました」

そうして、「おいしさ味わう十六穀ごはん」「もち麦ごはん」などのヒット商品を次々と開発・販売していった長澤氏。主食である穀物を取り扱うことには、並々ならぬこだわりがあるという。

「穀物中心の食文化って、全世界を見渡してもあまりないんです。例えば、洋食はメインディッシュありきで、その付け合わせがパンですよね。アメリカの主婦も、その日の献立は『タンパク質を何にするか』から考えるそうです。でも日本では、とりあえずごはんを炊いて、それからおかずを何にするか考えますよね。これは、古代より培ってきた我が国ならではの食文化であり、人間が健康に生きるための理想の食スタイルとして、世界でも注目されているんです。もちろん、それを押し付けるつもりはありませんが、穀物中心の食文化にある合理性や有用性を正しく理解し、現代の人々のライフスタイルに生かせるようにしていくことが、私たちの役割ではないかと考えています」

また、長澤氏は穀物の魅力を広く伝えていくことの重要性についても熱く説く。

「身近にあるものだからこそ、みんな穀物のことを知っているようで実は知らない。そこで、それぞれの穀物の違いや魅力について当社が積極的に発信することで、もっと楽しんで穀物を食べて頂けたらと考えています。実際に、地元のスポーツ少年団の子どもたちに穀物の栄養素について教え、オリジナルブレンド雑穀を自分でつくって食べてもらうという取り組みもしているんです。ごはんに雑穀を混ぜると食感や見た目も変わりますし、毎日食べるものの中に、ささやかでも幸せや感動を見いだしてもらえたら幸いです」

最後に、同社のこの先の展開について尋ねてみた。

「当社はありがたいことに、国内では大麦や他の雑穀においてトップシェアを獲得し、恵まれた立場にあります。だからこそ、大手外食チェーンやコンビニにも当社商品を卸し、外食中食を問わず、いつでもどこでも大麦雑穀が食べられる環境を構築していくことに今後も力を注いでいきたいと考えています。

今、1人当たり1日約5g、食物繊維の摂取が足りないと言われていますが、水溶性食物繊維が豊富に含まれる当社の商品によってその摂取量が増加し、例えば糖尿病患者が減少するなど目に見える形で社会に貢献できれば、私たちの存在意義の証明にもなると思うのです。また、会社の将来を考えると海外にマーケットを拡大していくことも重要です。急激な経済成長によって生活習慣病の増加が予測される東南アジアに展開したり、もち麦の原産国であるアメリカに工場をつくって、肥満や心臓病に効果的であるというエビデンスを揃えた上で販売したりと、世界中に当社の商品を届ける計画も推進するつもりです」

極めて具体的かつ壮大なビジョンを掲げる長澤氏。その目標を実現するために必要なマインドについて、次のように語って締めくくった。

「信用こそ最大の財産である。それは、日々の誠の心の積み重ねによって築かれる──これは創業者である祖父の言葉です。私は、その誠の心とは、誠実さと情熱の中で見いだされるものだと考えています。他人に対してはもちろん、自分に対してもごまかしのない仕事を精一杯手掛けること。そうして社員一人ひとりが自分なりの誠の心でプロ意識を持って働き、お客様の信頼を勝ち得るような組織を、これからも築いていきたいですね」

【プロフィール】株式会社 はくばく

代表取締役社長 長澤 重俊

(株)はくばくの本社(現在は山梨県中央市に移転)が置かれていた山梨県南巨摩郡にて、創業者である祖父と先代にあたる父の背中を見て生まれ育つ。東京大学在学中はラグビーに没頭、卒業後は住友商事(株)に入社し、3年の修業期間を経て1992年に家業へ。工場勤務、新規事業立ち上げなどさまざまな経験を積む中で経営ノウハウを学び、2003年に同社代表取締役社長に就任。「穀物の感動的価値の創造」をミッションに掲げ、「おいしさ味わう十六穀ごはん」「もち麦ごはん」など多くのヒット商品を開発・販売している。また、社会貢献への強い思いから2001年よりJリーグチーム「ヴァンフォーレ甲府」の公式スポンサーも務める。

■会社情報

株式会社 はくばく

山梨本社 〒409-3843 山梨県中央市西花輪4629

東京本社 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町30-1 タマビル日本橋箱崎6F

設立 1941年4月15日

資本金 98,000,000円

URL http://www.hakubaku.co.jp/

話題のコト・モノを紹介! PICK UP PROJECT 地球語カンパニー JIGOOUH COMPANY 代表 鴛海 朋実

韓国語の動画講義サイトがオープン!韓国語に精通した日本人講師が指導

「言葉を通して、世界をつなぐ」をミッションに、韓国を拠点として語学サービスを提供する「地球語カンパニー」が、新たに動画講義サイト「ON-JIGOO」(http://www.on-jigoo.com/)をオープンしました。

日本と韓国を行き来し、多くの日本人に韓国語を教えてきた同社代表の鴛海朋実さん、通称ともたん先生のこれまでの経験を基につくられた、動画を通じて日本人向けの韓国語講義を配信する、日本初のサイトです。

形式的な会話ではなく、実際に現代の若者が韓国で使う言葉遣いや流行語をそのまま反映した、「生きた韓国語」の講義が視聴できることが、「ON-JIGOO」の大きな特長です。

韓国の芸能人への指導実績多数!「ON-JIGOO」で一般会話講義を教えているともたん先生は、もともと日本で歌手活動をしていました。10年前に歌手練習生として韓国に渡ってからは教育の道に進み、多くの韓国の芸能人に日本語を教えると同時に、多くの日本人に韓国語を教えてきたのです。過去に教えた韓国の芸能人には、俳優のイ・ビョンホン、パク・シニャン、アイドルグループのGirl’s Dayなどがいます。

そして、流行語講義担当であるしおり先生は、韓国を代表する公開オーディション番組である「PRODUCE 101 シーズン1」に出演して人気となり、現在は日本と韓国を行き来して歌手活動を行っています。

韓国に長年暮らしたともたん先生としおり先生が、現地で習得した韓国語を教えることで、本当に分かりやすい韓国語講義が受けられるのです。

また、これからは韓国語講義だけでなく、韓国の最新情報を発信し、韓国の芸能人たちとのコラボ講義も撮影するなど、さらに多様なコンテンツを提供していく予定です。

日本語教育から多言語へ展開「地球語カンパニー」の共同代表であり、「ON-JIGOO」の運営会社(株)地球語オンラインの代表取締役を務めるホ・ウソン氏は次のように語ります。

「私はソウル大学校を卒業して 4年間、教育コンサルティング会社の代表を務めました。その後2016年に、韓国において有名な日本語講師であるともたん先生と共に、語学教育事業を手掛けたいという思いで『地球語カンパニー』を設立しました。

現在では、企業経営者や芸能事務所を対象に、多くの有名講師たちと共に、韓国語、日本語、中国語、英語などのさまざまな語学教育を行っています。

そして、2017年には「モレコンジャン」など他の会社と一緒に、オンライン韓国語教育サイト「ON-JIGOO」をオープンして、日本の生徒たちに提供し始めました。

2018年には、流行語を基にした韓国語講義と文化的コンテンツを提供することを目標に、現在もスタッフ全員で日々楽しく仕事に励んでいます」

「地球語カンパニー」だからできることホ・ウソン氏曰く、「地球語カンパニー」が目指すのは単なる語学習得ではありません。

「これからも『地球語カンパニー』では、韓国語、日本語、中国語、英語などの多様な言語を楽しく学び、韓国・日本がお互いの考えや文化の理解を深められるように、政治・経済的問題とは違う観点から、人対人として親しく付き合えるきっかけづくりを行っていきたいです」

■プロフィール

地球語カンパニー JIGOOUH COMPANY

代表

鴛海 朋実

TOMOMI OSHIUMI

34, Teheran-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

【URL】

http://www.jigoouh.co.kr/

いちばん儲かる!Amazon輸入ビジネスの極意-竹内 亮介-

「脱サラして起業したい」「自分でビジネスを始めてみたい」・・・先行き不透明な時代だからこそ自分で行動を起こし、お金や自由を得ようとする人は多いのではないだろうか。まったくの未経験からAmazon輸入ビジネスを成功させたR・グローバルジャパン(株)の代表取締役・竹内亮介氏から今回は、誰とでも円満な関係を築く秘訣と、人にお金を貸すと返ってこない理由について学ぼう。

第35回では、Amazonランキングを理解するための方法をお伝えしました。今回は、誰とでも円満な関係を築く秘訣と、人にお金を貸すと返ってこない理由についてお話しします。

誰とでも100%争いなく仲良くなる秘訣私は、基本的にはけんかや争いが大嫌いであり、願わくば、毎日平和に誰とでも仲良くしたいと思って暮らしています。そして私自身、基本的にはどんな人とでも仲良くできています。今では、どんなに難しい人とも仲良くなって好かれたりします(余談ですが、冗談ではなく誰にもなつかないような子どもや猫も寄ってくるほどになっています)。

どのようにするかというと、価値観は人それぞれなので、相手の価値観を否定しない、自分の価値観を押し付けないようにするのです。例えば、極端な話、入れ墨がある人だろうがタバコを吸う人だろうが、パチンコに行く人だろうが、とにかく相手を否定しないのです。その人はいいと思ってやっているので、「パチンコなんて損をするだけだからやめなよ」など、真実でもそれを否定したら、ただ嫌われるだけなのです。

ニートでも芸人でもバンドマンでも美容師でもサラリーマンでも公務員でも、生き方は自由であり、究極、一生に一度の人生なのでその人の好きに生きればいいと思っています。それなのに、さも起業して稼いでいる自分がすべて正しいかのように自分の価値観を押し付けないのが大事です。誰だって、自分のことを否定されたら嫌な気分になりますからね。

私は「生き方はそれぞれ」であり「価値観はそれぞれ」というのを、深く理解しているので、あーだこーだ、頑固じいさんのように言わないのです。正直、この考えになると相手だけではなく、自分自身もイライラすることが皆無になりますし、争いなく、誰とでも仲良くなれて、相手からもまた会いたいと思ってもらえます。

ただし、コンサルティング生の場合は、お金を払ってでも人生を変えたくて、稼ぐ価値観を竹内から学びたくて受講されているので、しっかり変わっていただきたくて、相手を否定してでも、うまくいく思考法・価値観を強く教えます。

仕事なので、「自分のように豊かになるためにはもっとこうしたほうがいい」と嫌われてでも厳しいことを言う場合もあります(逆に「あなたのありのままでいいですよ」と言う人は、受講生は安心できて喜ぶかもしれませんが、詐欺師だと疑ったほうがいいです)。

しかし、コンサル以外の場になると、私は基本的には何も言いませんし、生き方は自由なので相手を否定するわけがありません。普段接する人にコンサルの時のように価値観を押し付けても、嫌われるだけなのです。

竹内が見つけた、竹内流の「誰とでも100%争いなく仲良くなる秘訣」は、価値観は人それぞれなので相手の価値観を否定しない、これに尽きます。歴史を見れば、宗教戦争があり、けんかや争いは、価値観や思想の違いを原因とするケースが多いので、平穏でストレスフリーな毎日を過ごしたい場合、この生き方はお勧めですね。

人にお金を貸すと返ってこない理由私はこれまで、1,100万円と3,000万円を仲間やパートナーへ貸して両方返ってこなかったケースがありました(これとは別に投資でも1億円ほど詐欺に遭っていますが、今回は身近な人間に裏切られたケースを書きます)。

1件は自己破産されてしまい、もう1件は裁判もしましたが返ってきませんでした。掲題の「人にお金を貸すと返ってこない理由」は、お金を借りる人はそもそも「お金を自分で生み出すことができないからこそ、他人からお金を借りる」ためです。

信用があれば国や金融機関から融資も受けられます。自分で稼ぐ力がない・融資も受けられない人には、基本的には貸しても返ってこない場合が多いので貸さないほうが無難です。お金を他人から借りる人は、まずは借りる前に自己アフィリエイトや不用品販売、Amazon輸入ビジネスなど、誰でも簡単にできるビジネスで、お金を稼いで貯めることが大事ですね。

私も貸すより、お金の生み出し方をまずは教えたほうがよかったと反省しています。人生を懸けて懇願してきたのでかわいそうだと思い、貸していましたが、大金を手に入れると人は変わってしまうのです。

私は優しすぎるのが欠点で何度かだまされてきました。稼ぐ力がない人にお金を貸すと返ってこないケースのほうが多いし、稼ぐ力がないからこそ人はお金を借りるものなので、もっと警戒して厳しく生きたほうがいいですね。私の失敗談から、ぜひ学んでいただければ幸いです。

October 21, 2024

話題のコト・モノを紹介! PICK UP PROJECT 義仙会 会長 長塚 正晃

「義仙会」から国際人を目指す日本の文化を知り国際人に

歴史を題材にしたゲームの流行などにより、女性や若い層を中心に戦国武将ブームが広まって久しくなりました。加えて、武士・侍は海外からも高い人気を誇る日本文化。そうした背景から、今や日本各地で武士体験ができるさまざまな教室やワークショップが展開されています。しかし、「単なる装束体験に終わらず武術体験もしてみたい!でも、本格的な稽古を受けるのは敷居が高い・・・」という方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、東京都内で日本刀の斬り体験をはじめ、日本文化・武道に関する多様な体験会を行う、「義仙会」の会長・長塚正晃さんにお話を伺いました。

「この会の活動には大きく2つの目的があります。1つは、受講者の方が日本人として母国の伝統武術を学ぶことで、国際人になって頂くこと。そしてもう1つは、日本の文化に触れて和の心得を知り、楽しく豊かな人生を過ごして頂くことです。よく、国際交流の場で海外の方は母国の歌や踊りを披露できるのに、日本人は日本の伝統文化を何もアピールできない、という話があるでしょう。それではあまりに寂しいですから、伝統的な技芸のほんの一部だけでも身に付けてみてはいかがですか?というご提案をしているのです」

「義仙会」の大きな特長は、日本の伝統文化をとても幅広く学べること。長塚さんの人脈を生かして集められた著名な先生方の下、居合道はもちろん、茶道、着付け、火縄銃など、さまざまなプログラムが受講できるのです。一般的には学ぶ内容ごとに教室が独立しているものですが、長塚さんがこうした形を取っているのには、自身の経験に裏打ちされた思いがあります。

「私が武道を始めたのは、38歳の時でした。スポーツ自体は若い頃からいろいろなジャンルに打ち込んできましたが、会社に勤める傍ら、何か新しいことをやってみたくなり、和のものに挑戦してみようと。それからは、刀、柔術、詩吟、流鏑馬・・・一つひとつ学んできました。ただ、それぞれに先生がいらっしゃいますから、やりたいこと全てを学ぼうとすると、膨大な時間と授業料が掛かったのです。若手の給料では幅広く学ぶことは厳しいでしょうし、1つに打ち込むにしても、仕事帰りや休日の時間だけではなかなか技が身に付かないでしょう。私自身がサラリーマンだったこともあり、そんなふうに感じたのです」

そこで長塚さんは、自身が学んできた武術や技芸を、特に若い層に向けて伝えていこうと、2007年に「義仙会」を立ち上げました。1つの教室に通うのと同程度の価格でいろいろなことを学べて、しかも気軽に楽しく通える場をつくりたい。そうした思いから、和気あいあいとした雰囲気の稽古を心掛け、教え方も工夫をしています。

「日本の伝統武術は通常、教えないことが良しとされます。弟子たちには『見て覚えろ』というスタンスですね。しかし、その上で、秘伝の技を簡単には『見せない』。武士たちは、自分より強い人間をつくれば自分が殺されてしまう危険性があるので、技を他者に絶対に教えなかったそうですが、そのやり方が今でも残っているわけです。だから武術を学ぶ人は、修行を積みながら自力で技を見つけ、習得していくしかありません。

しかし、それでは時間だけでなく労力も必要となってしまいます。そこで『義仙会』では、限られた時間でも上達してもらえるよう、何十年も掛けてやっと分かるような秘伝のポイントを伝授しています。もちろん、教わってもすぐに習得できるものではないのですが、やはり皆さん、コツを覚えるのは早いですね。そして、日本の武術・技芸は山ほどありますから、少しでも早く一芸をある程度まで身に付けたら、できるだけたくさんの技芸を体験し、それぞれを国際交流の場で見せられるくらいには、できるようになってもらいたいのです」

そんな長塚さん自身も、もっといろいろなことに挑戦してみたいのだそうです。三味線や鼓も学ばれていたそうですが、今よりももっと和楽器の演奏ができるようになりたい、と話してくださいました。

「私は一道主義ではなくて、要は飽きっぽいんですよ。1つのことだけに注力するつもりはなく、ある程度のレベルに到達したら、他も学びたくなるんです。戦国時代や江戸時代の武士は、いろいろなことを嗜んでいました。武術だけではなくて、お茶も詩吟も絵画も、全ての日本伝統技芸は横でつながっています。また、合戦で勝った後には国を統治しなければならないわけですから、都市計画や経済まで、何でも学んだはずです。そして、いつでも心にゆとりや豊かさを忘れず、人との交流を重んじ、お酒だって楽しんだことでしょう。そうして幅広く学ぶことで、日本文化そのものへの理解も深まるもの。何より私は、そんなかつての武士の姿を具現化することを目指しているのです」

「義」を重んじる武士道を最後に、「長塚さんにとっての『武士道』とは?」という問いを投げかけると、終始笑顔でお話ししてくださった長塚さんの人柄そのものを表すような、温かい答えが返ってきました。

「心を広く持ち、何事にも真剣に向かい合い、人のことを考えていくこと。この会があえて、『武仙』ではなく『義仙』という言葉を選んでいるのには、そういった理由があります。『義』を持って相手に接することこそ、武士として一番大切にすべきことではないでしょうか。そして、世界中の皆さんがそういった情のある心で日々をお過ごしになられたら、世の中も丸く収まるのではないかなと思っています。それが、私の考える武士道です」

楽しく気軽に日本文化に触れながら、武士の本質や精神を学ぶことができる、そんな素晴らしい機会が、「義仙会」でなら得られるはず。皆さんもぜひ、長塚さんをはじめとする先生方の貴重な教えを受けながら、和の心を持ち、人生を豊かに彩ってみてはいかがでしょう。

▲ 東京都内で行われる、「義仙会」の長塚さんによる日本刀を用いた斬り体験。

▲ 東京都内で行われる、「義仙会」の長塚さんによる日本刀を用いた斬り体験。畳表を巻いて水に浸けたものを斜めに斬る、袈裟斬りと呼ばれる斬り方の稽古で、参加者は刀の持ち方から刃筋を整えるコツまで、丁寧な指導を受けられる。

写真は、2017年9月に行われた体験会の様子。

20代を中心とした参加者が集い、中には女性の姿も。講師の先生方や長塚さんが、一人ひとりの斬り方を間近で見て、それに応じたアドバイスをしてくれるため、参加者の上達スピードは非常に早い。なお、袴などの服はレンタルが可能なので、参加者は武士さながらの格好で体験に参加し、没頭できるのも嬉しい

【プロフィール】

義仙会

会長

長塚 正晃 MASAAKI NAGATSUKA

【URL】

BLOG

http://gisenkai-jp.blogspot.jp/

Facebook https://www.facebook.com/pg/gisenkai/

気鋭のトップが語る 株式会社クシィ・リクルートメント 代表取締役 鈴木 貴史

(株)ミクシィのグループ企業である(株)ミクシィ・リクルートメントは、1997年にスタートしたWeb求人メディア『Find Job!』の運営を行う会社だ。

同メディアは、2007年に過去最高売上を記録して以降、業績の下降トレンドが続いていた。

その窮地を救うV字回復の任を果たしたのが、30歳という若さで同社社長に就任した鈴木貴史氏だ。

氏のこれまでの経験に基づいた改革への取り組みに迫る。

前職の経験を生かしてもともとはエン・ジャパン(株)で人材紹介会社に特化したコンサル営業を務めており、2年目頃から新規事業の立ち上げにも多く携わるようになりました。そして28歳の頃、プロジェクトが一段落したタイミングで自身のキャリアを見直す機会があり、(株)ミクシィへ転職したのです。ミクシィでは経営企画本部のスタッフとして、子会社の事業を支援する部署に所属しました。最初は(株)ミクシィ・リクルートメントとは異なる子会社を担当していたのですが、その会社を売却することになり、入社から半年ほど経ったタイミングでミクシィ・リクルートメントの運営支援を担当することになりました。そしてその半年後、社長就任の話が持ち上がったのです。

当社に関わろうと決めた時から、責任を持つ立場で仕事をすることに対する覚悟は決めていました。そのため、社長職の話があった際も準備はできていましたし、当時は運営媒体の『Find Job!』の売上が落ち込む衰退期で、そのV字回復が私に与えられた役目だという自覚もありました。私自身、前職時代からさまざまな新規事業を任される中で、逆境であればあるほど自分のパフォーマンスが発揮しやすく、得意分野だと思っていましたから、そこに対する不安もなかったですね。業績回復の任務は、自分の介在価値を強く感じられますし、達成感があるので好きなんです。

数字を意識する組織へと変革ミクシィグループ自体は元来、プロダクトアウト型の組織で、『Find Job!』をはじめ、SNSの『mixi』、スマホゲームの『モンスターストライク』など、世の中になかったものを生み出すことで成長してきた会社です。そうしたクリエイティビティは本当に素晴らしく、生み出す力があるがゆえに、これまで世の中に出してきたサービスは業績、社会に与えるインパクト共に、非常に大きな影響力を発揮してきました。そのため、一度下降トレンドに入ってしまったときに、それらのサービスを回復させるにはとても難度の高いものを求められると感じています。使う筋肉も違えば、物事の考え方や価値観も刷新する必要があったのです。そこで、私は業績回復を目指すにあたり、当社をデータドリブンの組織に変えることに注力しました。要はマーケティング調査を徹底し、数字を基に改善のロジックを組み立てて進めていく方法。全員で数字を上げるために努力し、それが達成できたかをきっちりチェックしながら改善を目指すのです。

とはいえ、この考え方を社内に浸透させるのは大変なことでした。プロダクトに誇りを持つ既存のメンバーからすれば、「自分たちがつくったサービスのことを理解していない」というような気持ちがあったわけです。そこで私は、組織内の「文化形成」をすることにしました。具体的には、売上にコミットして働いている人を賞賛・推奨し、提案に対する採用基準や、朝会での発言など細かな部分に至るまで、数字根拠のある意見だけを採用するよう徹底しました。そして、何をすることが正しいことなのかを明確に示すようにしたのです。でも、それだけでは人の気持ちを動かすのは難しいので、より本質的な部分にもアプローチしました。それは、データドリブンの考え方による成功体験を各自がつくっていくこと。最初は半信半疑でやったことでも、それで売上が伸び、さらにユーザーが増えれば、面白い、楽しいという感情に変わっていくわけです。本質的にはみんなプロダクトが好きな人たちの集まりなので、結果的にサービスが成長することは何よりやりがいに感じるんですよ。だから、最初こそトップダウンで進めていましたが、成果が出てからは各々が自ら数字を見て取り組むようになりました。

正直、改革をスタートしてから半年くらいは毎晩うなされていましたね(笑)。でもそれは、「不安」ではなく「苛立ち」で眠れなかったんです。前職の経験と比較しても、絶対にうまくいくはずなのに、自分の力不足も含めて成果が出ないときは、そのもどかしさに苛立っていたんですよね。でも、「V字回復できる」という圧倒的なぶれない自信が、自分を支えてくれていたように思います。

事業をつくり、雇用を生むという原点にそもそも『Find Job!』は、Google Japanが設立されるよりも前の1997年につくられていた、人材採用Webメディアです。クックパッドなど、今の上場企業・メガベンチャーが当時『Find Job!』で人材を集めており、当社としては、人を集めることで事業が起こる、その下支えを築いてきたという自負があります。なので、人を紹介するだけでは終わらずに、事業をつくり、人を送り、マッチングしていくようなサービスを展開していきたいという思いが私たちの根底にあるのです。

そこで、当社としては今後、雇用創出だけでなく、事業創出支援にも取り組んでいきます。どれだけ雇用を支援しようとも、受け皿となる事業がなければ雇用そのものは生まれないわけですから。まずは事業創出──持続性や成長性があり、継続的な雇用を生み出していける事業を起こすところをサポートしていきます。それにより、雇用創出を引き続き支えていきたい。ただ、仕事に就いて終わりでは意味がありませんから、就業後の活躍支援にも着手していく予定です。

業績が回復し、軌道に乗った今、ミクシィ・リクルートメントの原点に立ち返り、事業創出に改めて舵を切っていきます。そして、新たな展開をさらに進めていきたいですね。

【プロフィール】

株式会社 ミクシィ・リクルートメント

代表取締役社長 鈴木 貴史

1986年生まれ。関西大学工学部卒業後、エン・ジャパン(株)に入社。人材紹介会社向けコンサルティング営業部隊に配属され、新規事業立ち上げの責任者などを長く務める。2015年8月に(株)ミクシィに転職し、経営企画部門に配属。翌年2月に子会社である(株)ミクシィ・リクルートメントに出向し、半年後には社長職に就任。『Find Job!』の業績をV字回復させることに成功した。

■会社情報

株式会社 ミクシィ・リクルートメント

本社所在地 〒150-0002

東京都渋谷区渋谷3-3-5 NBF渋谷イースト 6F

設立 2011年4月11日

資本金 1,000万円

事業内容 Webな人の求人情報サイト『Find Job!』の企画・運営

https://www.mixi-recruitment.co.jp/

移り行く世の中で生きるビジネスパーソンへ贈る、新しい時代に自分軸を持つ思考のヒント-代表取締役 壁山 恵美子-

2024年の年が明けると同時に、能登半島地震、羽田空港での衝突火災事故、アイスランドでの火山大噴火とたくさんのニュースが流れてきて、年始早々、このコラムも何から書けば良いものか考えあぐねているというのが正直な気持ちです。私自身、3代前(祖父)の出身は石川県の羽咋市。現在は、つながっている直接の親戚はもういないとはいえ、自分の先祖につながる人々が暮らしていた地域なので、今回のことは非常に気になっており、心を寄せています。

令和6年能登半島地震に際し、被災した方々へ心よりお見舞い申し上げるとともに、現在も避難している方々が多くいらっしゃるとのこと、1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、前回のコラムで書きましたが、毎年12月に「行動計画実践講座」という講座を開催し、年末に受講できなかった方に向けて1月に入ってからも講座を開催しています。「行動計画実践講座」という名の通り、私自身、毎年年末年始で、やりたいことや前の年にやり残したこと、やりたかったことだがやれなかったことなどを洗い出し、それに従って1年の行動計画を立てていくという流れでやっていたのですが、今年は冒頭のような事象もあり、自分自身の思考の中にある「やりたいこと」を改めて考え直すということをしてみました。

仕事を優先にしがちの性格と習慣「今年やりたいこと」を決めても、日々の仕事に追われていると、「この日・この時間にこれをやるんだ!」と予定を入れていたのに、取引先の都合やお客様の時間に合わせて調整した結果、自分のことはどうしても後回しにしてしまうことがよくあります。ここ数年は特に自分の行動にそういった傾向がみられ、あっという間に1年が過ぎてしまうという状態です。

昨年からでなく、数年前からの目標として「やりたい」と考えていたことは、「音楽を自分の生活に取り戻したい」ということ。もともと3歳からピアノを始め高校受験まで強制的にレッスンを受けていた過去もあり(あの時は自分の意思ではなく、実際には情操教育を受けさせたい親の意思でやっていたレッスンでした)、大人になってから、自分の意思で「またピアノが弾けたらいいな」「自分で何かを演奏したいな」という気持ちが芽生え、生活の一部に楽器を演奏することを取り入れる、という目標を掲げていました。

ちょうど、そんな折(4年ほど前)に偶然、友人から三線(沖縄の弦楽器)を譲り受けました。しかし「この機会に三線を弾けるようになろう」と毎週曜日を決めてレッスンをスタートするやいなや、コロナ禍のせいで通学ができなくなり、リモートでのレッスンはできたものの、やはり「毎週この曜日にレッスン」という定期的な時間の調整をすることが難しく、何となくフェードアウトしてしまったのです。

昨年も、仕事で疲れてふと検索した際に目にした動画で、何ともいえない東欧風の音色に引かれて、「ハンマー・ダルシマー」という楽器を手にしました。あまり聞き慣れない楽器かと思いますが、ハンマー・ダルシマーは打弦楽器で、台形型の木製の箱に多数の鉄弦が張られていて、それを木製のハンマーでたたいて音色を奏でる楽器です。ペルシャ発祥の「サントゥール」という打弦楽器が伝播し発展したものと言われており、中国の揚琴なども同じ系統の楽器になります。

この楽器は、先に述べたようにエキゾチックかつオリエンタルな音色を出すことができ、チェンバロやパイプオルガンのように倍音が響き渡るので、私はその音色に心を動かされて「これを演奏してみたい」と思ったのです。また、偶然にも知人が運営しているアトリエのプライベートホールに、ハンマー・ダルシマーの演奏者がドイツから来日するということで、その演奏会も聴きに行って演奏者と直接お話しする機会をいただき、個人レッスンの先生をしていただく約束もすることができました。その方がドイツへ帰国されるまでの間に、何度かレッスンを受けましたが、帰国された後はまた私の仕事が立て込み始め、レッスンがままならなくなってしまいました。レッスン以外にも自分から楽器を触る機会を持てたかというと、なかなかその時間が取れなかったのが現実です。そのようにして、また1年が過ぎていきました。

やりたいことは何を置いてでも行動しているはず

1年が過ぎていくのは本当に早いと感じます。24時間365日は誰にでも平等に与えられている時間ですが、やりたいことや、やらなければいけないことが多ければ多いほど、その流れは速く感じるものです。

「時間管理のマトリックス」というものをご存知でしょうか?これは「緊急」か「緊急でない」かという軸と「重要」か「重要でない」かという軸で4つの領域を表すマトリックスで、「緊急」の軸は、今すぐに対処することを求められているかどうか、「重要」の軸は、大切にしなければならないこと、あるいは大切にしたいことかどうかで考えます。例えば、「①緊急かつ重要」の領域には、締め切りがある仕事や自分に関わる議題がある会議などが入るでしょう。「②緊急ではないが重要」の領域には、自分の能力を高めたり、健康を維持したりと、長期的な視野で取り組むことが入ります。「③緊急だが重要ではない」の領域には、自分には関係のない電話や会議などが入り、「④緊急でも重要でもない」の領域には、単なる暇つぶしなど時間の浪費に当たるものが入ります。よく言われるのは、①の領域に時間を奪われ過ぎて、②の領域をおろそかにしていると、緊急ではないがいずれやってくる「重要なこと」に対処できなくなるということです。

「やりたいこと」と上記に書いていた「音楽」は私にとって自己研鑽の1つであるので②の領域に入り、自分の豊かな人間関係づくりや、生産性とのバランスを考えることに該当します。ここで私が考えたのは、「やりたいこと」という目標を毎回掲げているが、果たしてそれは本当に自分がやりたいことなのだろうか、ということでした。かつて映画『天使にラブ・ソングを2』を見た時、「あなたが、朝、目覚めて、歌うことしか考えられないなら、あなたは歌手になるべきよ」というセリフが心に響いたことを覚えています。このセリフの言わんとすることは、「やりたいことであれば、四六時中そのことを考えていて、寝ても覚めても、そのことをやりたいと思っている」ということでしょう。このセリフを思い出し、日々の仕事を優先してしまう自分がやりたいと言っている、時間のマトリックスにおける②の領域のものは、本当に自分にとって「やりたいこと」なのか。やりたいことであれば、何を置いてでもそれをやってしまっているのではないか・・・そんなことを考えました。実際にこの数年、行動に結びついていないのであれば、本当に「やりたいこと」ではない、まずは、「やりたい」と思い込んでいる自分を解放して、無理に「今年やりたいこと」を目標に掲げないほうが生きやすくなるのではないか、と。

このようなことから、2024年は自分が「なんとなくやってみたい」と思っている願望を、すぐに「やりたいこと」と決めつけず、この「やりたい」という幻想のようなものから自分を解き放ち、自分がまず行動をしてしまうことを優先に活動をしていこうという結論に至りました。

読者の方の中に、やりたいことがやれていないと考えている方がいらっしゃるなら、そもそもその「やりたいこと」が自分にとって本当に重要なのかどうかということから、ぜひ見直してみるとよいかと思います。

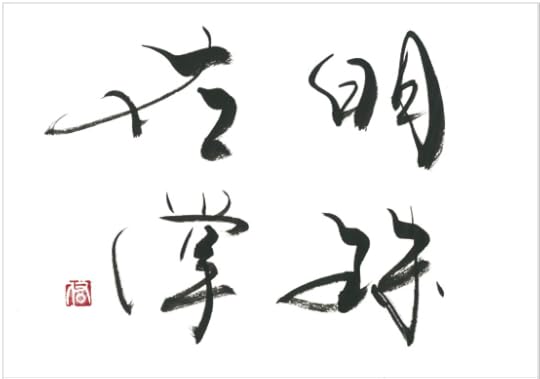

岡西佑奈 書と禅語

私は、2012年に禅の修行をして以来、“禅”の言葉に感銘を受け、書にするようになりました。そこで、新連載「書と禅語」では、経営やビジネスに日々奮闘される皆様の心に響くような禅語を、書を通じてご紹介していきたいと思います。

さて、今回の言葉は「明珠在掌」。「みょうじゅたなごころにあり」と読み、自分の手のひらに明るい珠がある、という意味があります。明るい珠とは、「幸福」のこと。つまり、幸せはすでに自分の手の中にある、ということなのです。そこで今回の書は、“自分の中にあるもの”をイメージしながら、内へ内へと向かっていく丸みを意識して書いてみました。内に温かなエネルギーが集まっているかのような、やわらかな曲線を感じて頂ければ幸いです。

ちなみに、私は小さな頃、周りの人と自分を比べてしまうところがあったようで、そんな私に、母はいつも「あなたはあなたのままでいい」と言ってくれました。そして禅の修行に赴き、この「明珠在掌」という禅語を知ったとき、母が話していた言葉が自分の中で腑に落ちたのです。そうした思い入れもあって、私は禅語の中でこの言葉が一番好きになりました。

この言葉を突き詰めていくと、「こだわりや欲さえも捨て、あるがままの姿で生きなさい」という教えに行き着きます。自分の内にある幸せを信じ、大切にし続けること。そのことは、ビジネスや経営に励む皆様の中にも、きっと気付きをもたらしてくれるものと思います。

【プロフィール】

岡西 佑奈 Okanishi Yuuna

[image error]幼い頃から、白い紙に滲み広がる墨の黒さ、“モノクローム”の世界に惹かれ、7歳から本格的に書に目覚める。書家・栃木春光に師事し、高校在学中に師範の免許を取得。水墨画においては関澤玉誠に師事する。書家として文字に命を吹き込み、アーティストとして独自のリズム感や心象を表現している。国内外受賞歴も多数。また、「子どもに命の大切さを伝えたい」という思いから、小学校での書道教室をボランティア活動として開催している。

■公式サイト

http://okanishi-yuuna.com/

■フェイスブック

https://www.facebook.com/YuunaArt/

顧客に寄り添い理想の住まいを実現-代表取締役 土田 永海子-

土田 永海子氏は、かな夢 株式会社の代表取締役です。

土田 永海子氏が経営する『かな夢 株式会社』の概要と平山 真由美氏について、詳しく解説していきます!

かな夢 株式会社代表取締役 土田 永海子のプロフィール

シンクタンクでのIT営業の他、さまざまな業界で営業を経験。自宅のリフォームに失敗した経験から、「自分以外の誰にも同じ経験をさせたくない」と、顧客の思いに寄り添ったリフォームを実現するべく未経験から業界に飛び込む。個人事業主を経て、かな夢(株)を設立。

未経験からリフォーム事業を始められたそうですね。そのきっかけとは?

未経験からリフォーム事業を始められたそうですね。そのきっかけとは?私がこの業界に入ったのは、自宅のリフォームに失敗したことがきっかけなんです。ある時、家族と暮らす自宅をリフォームすることになったのですが、しっかりとした打ち合わせもなく、材料選びのアドバイスも受けられないまま工事が始まりました。私たちが伝えたデザインのイメージがほとんど反映されていないばかりか、施工の技術も低く、フローリングと一緒に床暖房の配管を剥がしたり、トイレの後ろを陥没させたり、浴室用のクロスを階段に貼ってしまったりと、散々な状況だったんです。理想の家をイメージしてワクワクしていたのに、実際にはほとんど何も思い通りにならず非常にショックを受けました。

「私以外の方に同じ経験をさせてはいけない」という強い思いがあったんです。現場の施工を担当してくれる職人探しから私自身で行い、2019年に起業、2020年に法人化を果たしました。

当社の理念は「お客様とのコミュニケーションを大切にし、寄り添うこと」。仕事をするうえでは、お客様からのヒアリングを何より重視するのはもちろん、現場の職人たちと連携して、お客様のイメージを共有することを大事にしています。

お客様と職人の間に入って、本当に良いリフォームを実現することが私の使命だと思っています。今、私のもとに集ってくれている職人たちは腕が良いだけではなく、私やお客様の思いに応えてくれる素晴らしい方々です。当社はそういった職人たちに直接施工を依頼しています。中間マージンが発生しないので、適正な価格で高品質なリフォームが実現できる。

「素敵な空間になった!」とお客様に喜んでいただけると嬉しいですし、きれいになった住まいを見ると私も感動します。お客様と喜びを分かち合うのが私のやりがいなんです。今後も誠実な仕事を続け、お客様の夢を形にするべく、精いっぱい仕事に取り組んでいきます!と語ってくれた。

有備無憂 経営者のための法人保険講座 vol.1

経営者のための法人保険講座 vol.1

こんにちは。保険代理店FP事務所を営むEver Side代表の八木照浩と申します。

このたび、保険でお困りの方のためになる情報を、こちらの誌面での連載を通じてご紹介することとなりました。どうぞよろしくお願い致します。

法人・個人共に重要な生命保険皆様はFP(ファイナンシャル・プランナー)をご存じですか?FPはいわゆるお金の専門家で、家計のホームドクターとも呼ばれます。この資格を得るには、年金や保険、金融商品、所得税、不動産、相続などお金に関するあらゆる知識が必要です。お客様はそんなFPに将来のライフプランニングなどの相談ができます。

私はFPとして複数の保険会社と提携し、生命保険に特化した保険代理業を展開しております。生命保険というと個人保険をイメージされる方が多いでしょうね。でも、実は法人保険も多く存在します。私が以前勤めていた保険会社は法人保険に特化しており、私も法人、特に中小企業の社長に営業をしておりました。法人保険の詳細は今後お伝えしていきますので、今回は導入として、私がどのような思いで独立したかをお話し致します。

「人」で加入する保険だからこそ電気や水などの生活に必要なものと異なり、生命保険は重要性を実感しづらい商品です。それでも、営業担当の働き掛け次第でその必要性に気付いて頂けるかもしれません。実際、国内の生命保険の世帯加入率は90%を超えています。つまり、多くの方が生命保険は必要だとご理解くださっているのです。

保険は目に見えない商品なので、営業担当の人柄や仕事ぶりを見て加入なさるお客様が多くいらっしゃいます。ところが、担当が一社員として会社に在籍していると、転勤などで、自分と契約してくださったお客様をサポートし続けられなくなるケースがあります。お客様が保険に頼る必要が生じたとき、信頼して契約した担当者が対応できないのはあまりに悲しいことではないでしょうか。

前職時のお話です。お付き合いのある社長から従業員様をご紹介頂き、保険の相談に乗ったことがありました。その方は少し狭さを感じるアパートに、奥様と赤ちゃんとの3人暮らし。お世辞にもお金に恵まれているとは言えない環境で、保険を提案するのも心苦しかったのですが、その方は「自分に何かあったとき、子どもと妻のため保険には入りたい。ただ、保険料は月5000~1万円以内でないと苦しい」とおっしゃいました。私はこのご家族のお役に立ちたいと、真剣にプランを考えました。しかし会社は法人保険に特化しており、個人保険の商品力は他社に劣る。そのため、必要な保障を満たすには、どうしても月1万円以上掛かってしまうことが分かり、私はその方に正直にお話ししました。「弊社ではこれが限界ですが、同じ保障内容で安い会社はたくさんあります。いつでもご相談に乗るので、このプランを参考に他社で加入したほうが良いです」と。あるまじき行為かもしれませんが、私はそのご家族にベストな選択をして頂きたかったのです。後に奥様から「正直に話してくれた、信頼できる八木さんの会社の保険に加入します」とお電話を頂きました。本来、この上なく嬉しい言葉であるはずなのに、私は自社商品しか提案できないことを悔やみました。そして、1社専属の保険営業の限界を悟るとともに、複数の保険会社の商品を良いとこ取りし、どんなお客様にもベストなプランを提案できる営業に魅力を感じたのです。

顧客に一生涯寄り添う会社に

私を信用して契約してくださったお客様を一生涯、責任を持って支える存在でありたい。私がEver Side(一生側に)という社名で独立したのには、そんな理由があります。皆様にベストな保険の選択をして頂くきっかけとなれるよう、精一杯努力致しますので、今後ともよろしくお願い致します!

【プロフィール】

八木 照浩 Yagi Akihiro

Ever Side 八木照浩保険代理店FP事務所 代表

慶應義塾大学経済学部で国際金融論を専攻。卒業後は国内の生命保険会社で企業保険や個人保険の営業、法人リスクコンサルティングを行う。総合保険代理店に転職し、複数の生命保険会社の商品を手掛け、ノウハウを蓄積する。その後、培った知識と経験を活かすため独立を決意。生命保険に特化した総合保険代理店FP事務所Ever Sideを開業した。日本FP協会東京支部会員。保有資格は1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®(日本FP協会)、トータル・ライフ・コンサルタント(生保協会認定FP)、相続アドバイザー、コンプライアンス・オフィサー。

■会社情報

Ever Side 八木照浩保険代理店FP事務所

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-26-9 506

http://www.everside.life/