Anwar Jimpe Rachman's Blog, page 2

March 17, 2023

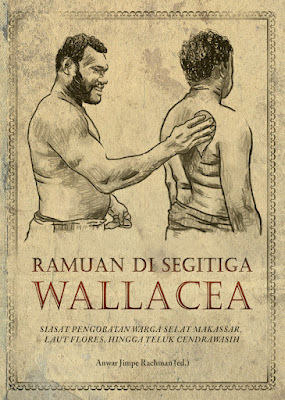

Ramuan di Segitiga Wallacea

Ramuan di Segitiga Wallace - Siasat Pengobatan Warga di Selat Makassar, Laut Flores, hingga Teluk Cendrawasih | Pengantar: Anwar Jimpe Rachman (baca di tautan ini) | Makassar Biennale, Desember 2020 | 234 hal

Warga tetap merebakkan harapan kendati obat modern virus COVID-19 belum ditemukan. Mereka membuka kembali memori dan warisan kekayaan-kekayaan pengetahuan yang mereka peroleh dari sesepuh mereka; mulai yang diminum, lainnya diiris dan diremuk agar menguarkan bau yang disebut bisa menangkal virus, sampai yang dicampur di dalam sajian makanan. Seluruh bahannya diambil dari alam.

Dalam pandangan jagat kesehatan modern yang dibangun dari struktur yang diuji, bermakna pasti, bisa ditakar dan terukur, contoh-contoh apa yang dilakukan warga tadi masih tampak dianggap memiliki karakter yang berlawanan dengan sains modern.

Dalam buku inilah terpapar siasat-siasat penyembuhan warga, kesemuanya hasil penelisikan lapangan oleh enam tim selama tiga bulan di enam wilayah yang tersebar di kawasan Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Cendrawasih. Cara-cara inilah yang mungkin kita bisa sebut menciptakan harapan--semacam teater penyembuhan.

September 29, 2022

Tiga Piring dari Dunia Modern yang Menelungkup (Catatan Kuratorial Create Moments)

SEBENTANG MEJA berlapis taplak hitam, dengan sisi masing-masingnya terdapat sebuah piring. Kesemua benda bundar putih itu menelungkup, kecuali milik si aku-subjek. Di tengah piring terbuka itu tertera lambang ketakterhinggaan (infinity). Ada juga tulisan di setiap antara piring. Berdasarkan putaran jam, tulisan di antara piring paling kiri “Mungkin lagi di jalan”; piring yang berhadapan dengan milik aku-subjek bersampingan dengan tulisan “Pasti sedang sibuk”’ dan tulisan “Semangat!!!” di antara piring paling kanan dan piring si aku-subjek; dan tulisan di kiri piring aku-subjek “Sedikit Lagi[,] Sabar…”.

Karya instalasi ini memberi penggambaran suasana yang tersaji di atas sebuah meja makan yang hening, hanya diisi oleh aku-subjek. Sebagaimana dari tampakan sekilas saja, adegan ini menggiring imaji kita pada sebuah meja yang berisi dua orang tua dan dua anak (termasuk si aku-subjek). Sedang tulisan-tulisan yang muncul di atas meja adalah senandika dari sang aku-subjek yang menunggu kedatangan tiga orang lainnya (dua orang tua dan saudara), para pemilik piring yang masih tertutup, yang dipertegas tulisan “lagi di jalan” dan ”sedang sibuk”.

Karya instalasi berjudul “Beranda” ini merupakan kreasi Nabilah Azmi Dilwa Putri, yang ingin menyampaikan kepada para orang tua yang sedang bekerja untuk keluarganya untuk menyempatkan pulang ke rumah walau sebentar dan ciptakan suasana hangat di ruang makan.

Tema tentang keterasingan, kesendirian, dan diri bermunculan dalam karya-karya yang ditampilkan oleh 20 siswa SMA dan sederajat di Makassar dan Gowa dalam CREATE Moments! - Pameran Karya Seni Siswa Sulawesi Selatan yang berlangsung pada 20-23 Januari 2022 di Artmosphere Studio, Jalan Abdullah Daeng Sirua, Makassar.

Selain milik Nabilah, sejumlah karya dari rekan pamerisnya pun menampilkan tema atau nuansa yang nyaris serupa. Kreasi yang berkisah perihal keluarga juga dimunculkan oleh Lindan Malik berjudul “Memiliki Kehilangan” dan Asrul Adi Musa bertajuk “Burung dan Kesendiriannya”. Lindan lewat panel komiknya menuturkan beberapa momen penting masa-masa terakhirnya bersama ayahnya yang kemudian meninggal dunia, sedang Asrul membuat lukisan burung yang bertengger di dahan pohon tanpa daun di satu senja, merepresentasikan seorang anak yang menunggu keluarganya datang hingga matahari terbenam.

Di antara deretan karya lainnya yang dipajang itu juga membincangkan perihal bagaimana mereka sebagai individu-individu yang: [1] hidup di tengah lingkungan sosial yang menekan dari segala arah, seperti karya “Bebas” Nur Dwi Sri Ratna Ningsi yang menceritakan tuntutan-tuntutan lingkungan terdekatnya terhadapnya untuk menampakkan nilai “kesempurnaan” —pintar, sopan, dan sejenisnya; [2] merepresentasikan diri Nurinayah R sebagai sebatang pohon dalam “Story Senja dan Malam” yang tumbuh di sekitar batuan sebagai simbol ‘masalah yang saya jalani setiap tahunnya yang bermacam-macam’, menjadi tanda kedewasaan’; atau [3] memiliki keistimewaan masing-masing yang diceritakan Jane Octavine B Warani dalam “Ketenangan dalam Kesendirian”.

Yang mereka angkat sebagaimana yang dicontohkan oleh karya-karya tersebut adalah tema-tema yang mahal. Sungguh jarang kita dapati. Apalagi, seperti yang kita maklumi bersama, untuk konteks Makassar, pameran seni yang memberi ruang bagi orang-orang muda masih sesuatu yang langka.

Mereka membicarakan tentang pergulatan masing-masing dalam masa-masa transisi biologis dan psikologis mereka sebagai manusia. Dua puluh manusia 17-18 tahun ini adalah remaja yang hidup dalam kehidupan modern di Makassar dan sekitarnya, kota dan lingkungan hidup yang dipengaruhi dan dihuni mayoritas oleh masyarakat Bugis, suku yang dalam pandangan Pelras, memiliki salah satu karakter tradisi modernitas yakni individualisme.[1]

Orang-orang muda seperti ini pun umumnya tumbuh di keluarga yang berorang tua sebagai pekerja kantoran,[2] yang dengan demikian konsekuensinya harus mereduksi waktu-bersama-keluarga. Semua anak-anak mereka kemudian dimasukkan ke kelas-kelas untuk menempuh jenjang pendidikan. Orang tua yang sibuk lantas menjadikan anak mereka sebagai ‘objek’, yang harus ditumbuhkan perkembangannya dengan distimulasi mutlak oleh lembaga bernama sekolah. Orang tua yang menganggap diri sebagai pihak pengguna jasa lantas menuntut sekolah, sebagai pihak yang paling paham ‘pendidikan’, untuk mendidik anak mereka dan harus menjadi lebih bila sudah sampai pulang dan tiba di rumah.

Capaian-capaian pasti nan terukur yang dianut dunia modern berefek besar pada manusia. Logika kehidupan positivistik telah mengasingkan, bahkan menyembunyikan, begitu banyak individu-individu unik di lingkungan mereka sendiri. Sayangnya, karakter pembelajaran jagat pendidikan Indonesia yang masih cenderung top-down atau sentralistik telah menjelmakan manusia-manusia sebagai angka statistik. Perlakuan terhadap anak didik diseragamkan. Institusi pendidikan dan orang-orang yang bekerja di dalamnya pun meniadakan kesempatan bagi perkembangan yang liyan.

Karya seni, sebagai bagian pembelajaran dalam dunia pendidikan, yang dihasilkan oleh siswa diharapkan dituntut (oleh guru/sekolah) menjadi hasil, agar karya yang ditampilkan oleh siswa menjadi sesuatu yang sudah ‘jadi’ dan ‘elok/bagus’. Bila demikian, cara ini cenderung mengutamakan hasil akhir. Karya diorientasikan tujuan. Padahal, jenis dan disiplin kesenian memiliki karakter yang unik. Setiap hal tak bisa dipelajari dengan cara sesingkat-singkatnya. Belajar kesenian selalu memasuki proses waktu yang panjang.[3]

BAGAIMANA KERJA-KERJA seni menghadapi tantangan-tantangan seperti ini? Saya sebagai pendamping sekaligus kurator mencoba mencari arah yang berbeda. Cara kerja dan logika dunia modern harus diretas pelan-pelan. Lokakarya yang rencana digelar dua hari itu sebagai rentangan waktu para peserta menyiapkan karya mereka untuk pameran, dua belas hari yang menjelang. Yang tak kalah pentingnya: menekankan proses.

Sepengetahuan saya bahwa kesempatan siswa berpameran seperti ini jarang di Makassar sehingga kemudian saya meminta para art facilitator CREATE untuk meloloskan semua siswa yang mendaftar. “Proses seleksi nanti biar ‘diserahkan’ ke siswa peserta saja. Mereka saja yang menyeleksi diri mereka sendiri,” kata saya ke teman-teman fasilitator.

Soal ini juga saya sampaikan ke peserta. Penyampaian ini rasanya amat penting untuk memberi penekanan ke siswa bahwa mereka diberi ruang bebas berkarya sekaligus bertanggung jawab penuh terhadap diri sendiri. Hal ini terbukti kemudian. Ada 20 karya yang selesai dan ikut dipamerkan dari 20 siswa SMA.

Selama lokakarya, setiap peserta bergantian mempresentasikan rencana terkait bahan, model, bentuk, dan gagasan di balik karya masing-masing. Mereka saling menimpali dan memberi masukan. Lokakarya dua hari dengan latar tumpukan buku koleksi perpustakaan Kampung Buku itu juga banyak diselingi gurau, tanggapan, dan tawa yang pecah. Namun, dari segi gagasan, mereka nyaris seragam. Kebanyakan yang mereka singgung masih ‘konsep’. Nyaris tak ada detail dalam karya mereka. Bahkan mereka menanggapi kejadian yang ‘jauh’ dari luar diri mereka, semisal fenomena dan berita-berita yang muncul di media sosial. Tapi saya maklum saja karena pikiran mereka kepalang terbawa dalam konsep yang ditawarkan CREATE. Di bangku sekolahan, pelajaran seni hanya menjadi sesuatu yang berjarak dan berlangsung dalam proses yang singkat.

Hari kedua, situasi berubah. Saya mengurangi pelisanan. “Hari ini kita cukup menonton beberapa video dokumentasi untuk menjadi bahan pertimbangan atau referensi dan membaca beberapa katalog pameran yang ada di sini (Kampung Buku),” kata saya siang itu. Namun usai menonton, saya sekadar memahamkan bagaimana proses pengerjaan karya-karya yang mereka tonton, bagaimana cara bekerja orang-orang di baliknya sampai mewujudkannya, juga memancing bagaimana mereka memaknai hal-hal yang mereka lihat barusan, terutama mengaitkannya dengan lingkungan sekitar mereka.

Hasil menonton dan mempelajari sederet contoh itu agaknya berdampak. Suasana haru pun sering merebak. Beberapa siswa, dengan menampakkan bahasa tubuh tertentu atau, harus saya temani bicara empat mata. Beberapa menangis, menceritakan diri mereka dan persoalan yang mereka hadapi. Mereka bercerita tentang diri mereka dan menyergap dengan pertanyaan yang nadanya serupa, “Bisakah cerita tentang diri atau semacam ini menjadi materi karya?”

Tentu saya mengangguk. Justru materi semacam itu yang bisa menjadi ciri yang kuat bagi masing-masing karya. Lokakarya dasar sejenis ini juga berharap perubahan pemikiran para pesertanya.

Lantaran anggukan itu beberapa di antara mereka melakukan revisi rencana karya, mulai mengubah gagasan, bahan-bahan karya, cara mengerjakan, bentuk karya, sampai pelibatan orang lain. Rencana yang mereka buat untuk pameran tidak sebatas lukisan dan instalasi, tapi juga mendayagunakan ekspresi mereka dalam penulisan karya sastra, maket, kriya, fesyen, karya pertunjukan (monolog), sampai seni suara.

Dalam presentasi bergilir tersebut sekurangnya tiga siswa berencana menggunakan materi-materi dari pencarian internet. Ketiganya hendak memakainya untuk karya kolase dan materi latar untuk performance arts. Saya meminta mereka untuk tidak memakai materi dari internet. Mereka harus mencari koran, majalah, atau sejenisnya yang versi cetak (yang meskipun saya tahu sudah sangat jarang). Dengan cara ini, saya sepenuhnya yakin, ada banyak hal yang kiranya bisa mereka bisa capai (atau setidaknya alami), yakni: [1] mereka kembali ke model kerja manual, cara kerja dasar yang dibutuhkan untuk mengerjakan karya-karya kreasi; [2] mereduksi kemungkinan pengambilan contekan model karya dari dunia maya; [4] [3] mendorong kepercayaan diri siswa pada daya kreasi dan imajinasi mereka sendiri dan tidak ‘terintimidasi’ referensi yang melimpah di internet; [4] karya yang otentik; dan [5] mengembangkan keterampilan sosial (social skill) siswa agar lebih banyak berinteraksi dengan sebayanya (dalam penyelesaian karya).[5]

Tema-tema besar yang awalnya membebani mereka, perlahan berubah menjadi topik tentang pergulatan mereka di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Saya andaikan, sesi lokakarya hari kedua itu seperti mengajak mereka untuk turun ke kursi penonton demi menyaksikan kembali adegan yang pernah atau masih mereka lakoni dalam hidup mereka.

Karya-karya mereka berbicara banyak hal terkait isu sosial. Tidak melulu perihal yang mereka ketahui dari kegiatan-kegiatan CREATE yang mereka ikuti sebelumnya. Namun juga, yang terpenting dari itu semua, adalah mereka berupaya menggali apa yang ada di sekitar mereka, terkait isu keluarga, dan lingkaran atau lingkungan terdekat mereka.

Karakter karya mereka pun lantas menjadi menonjol dan khas. Selain karya, seperti enam contoh yang saya paparkan pada bagian awal, yang menceritakan diri (aku-subjek), terdapat karya terutama kolase dan instalasi yang menampakkan pernyataan sikap dari pengalaman pribadi terkait hal seperti perundungan, sebagaimana yang terlihat dalam “Rammang Kekke’” (Ilhamsyah HB), “Don’t Bully, Be a Friend” (Muh. Wildan Fatari), dan “My Self” (M. Alfarizy Zalam). Ada pula karya yang dijadikan ‘tiket’ masuk untuk membicarakan diri mereka dalam sesi dialog yang menjadi rangkaian kegiatan pameran, sebagaimana karya “Ruang Tenang” yang dijadikan kreatornya, Nurhalisa, untuk memasuki sebentang kesempatan untuk menceritakan (dengan terbata-bata dan terisak) pengalaman-pengalaman pahit yang dipendamnya selama ini.

PARA SISWA, tentu dengan kecemasan masing-masing, tahu bahwa karya yang mereka bawa ke pameran itu berwujud tak sempurna, banyak yang kurang dan luput ditambahkan. Namun perlu kita ingat bahwa tak perlu terburu-buru menuntut hasil pada mereka. Sekali lagi, pameran semacam ini hanya sebongkah batu penting bagi mereka kelak untuk melangkah jauh atau melompat lebih tinggi. Ruang-ruang ekshibisi seperti inilah bisa menjelma rahim bagi mereka untuk menjadi pribadi yang baru, sekaligus ajang pembuktian pada diri tentang kemampuan masing-masing meramu dan mengalami perihal tenggat waktu yang pendek, kesuntukan mengolah bahan, kerja bersama, dan kemandirian berpikir.

Karya Nabilah berjudul “Beranda” telah menunjukkan pada kita cerita tiga piring yang tertelungkup di atas meja itu. Pemiliknya belum tiba di meja makan karena harus menyuntuki dan bergelut dengan kehidupan dunia modern, yang membuat mereka terlempar jauh dari ruang-ruang intim (rumah dan sekolah).

Ya, pemiliknya tidak akan datang. Kita tak perlu menunggu. Meja itu sudah diringkus Nabilah ke dalam pameran. Ketiga piring pun tidak akan terbuka lagi.

Kita memang tak perlu menunggunya terbuka lagi.[]

[1] Christian Pelras, “Budaya Bugis: Sebuah Tradisi Modernitas” dalam Kathryn Robinson & Muhlis PaEni (ed.), Tapak-tapak Waktu: Kebudayaan, Sejarah, dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan, Makassar: Penerbit Ininnawa, Juli 2005, hal. 37-51.

[2] Hasil obrolan pribadi dengan beberapa peserta Lokakarya Seni CREATE, 8-9 Januari 2022.

[3] Halim HD, “Pendidikan dan Masalah Apresiasi Seni” dalam https://artefact.id/2022/01/03/pendidikan-dan-masalah-apresiasi-seni/, diakses pada 16 Februari 2022, 02.32 Wita.

[4] Ini sering saya dapati dalam beberapa kali kesempatan mengkuratori pameran tugas akhir mahasiswa di Makassar mulai 2016-2019. Bahkan pernah saya dapati model berkarya salah seorang mahasiswa yang benar-benar hanya menjiplak kreasi seseorang yang dilihatnya di Pinterest.

[5] Salah satu hasil menarik dari metode ini adalah salah seorang siswa masih mengumpulkan koran bekas di beberapa tempat kendati karyanya sudah selesai. Menurut pengakuannya, ia masih kumpulkan materi itu karena “ingat masih ada kawannya yang memerlukan koran bekas yang sekarang susah diperoleh”.

June 24, 2022

Seni sebagai Politik

Sulawesi Rising

April 27, 2022

Kembali ke "Halaman Rumah": Tawaran Perspektif untuk Seni Urban

Sulawesi Rising

December 5, 2021

Rock In Celebes dan 100 Tahun Musik Populer Makassar

Sekilas terkesan bahwa kancah musik Makassar baru...

Sulawesi Rising

Bulan Sepotong Semangka di Atas Benteng Baru

TIGA ATAU empat kali perkelahian kecil terjadi malam itu di Rockfort, Kompleks Ruko New Zamrud No. C1, Jalan Andi Pangerang Pettarani,...

Sulawesi Rising

August 19, 2021

Pengantar Penerbit (untuk "Sang Jenderal" dan "Sang Penasihat")

Sulawesi Rising

Pengantar Penerbit (untuk "Sang Jenderal" dan "Sang Penasihat")

Sejak De Laatste Generaal (harfiahnya ‘sang jenderal terakhir’, versi awalnya berjudul Bontorio terbit pada 1947) dan De Raadsman (sang penasihat) terbit pada 1958, belum ada novel lain karya penulis asing yang bercerita secara eksklusif tentang Sulawesi Selatan. Untungnya, tiga puluhan tahun kemudian, kedua karya Herman Jan Friedericy ini menemui pembaca berbahasa Indonesianya dengan judul Sang Penasihat (1990) dan Sang Jenderal (1991).

Tapi itu rupanya tidak cukup. Sejak tahun-tahun terakhir dasawarsa 2000, harapan untuk menerbitkan ulang dua karya klasik Friedericy itu kami harus pancang akhirnya, tatkala beberapa peneliti dan pengkaji Sulawesi Selatan mencari keduanya pada kami. Sayangnya, arsip kedua buku itu di perpustakaan kami, bahkan, belum tersedia kala itu.

Sang Jenderal dan Sang Penasihat adalah roman sejarah yang menjadi referensi penting bagi yang mempelajari kehidupan para penghuni jazirah selatan Pulau Sulawesi. Kedua novel ini mengilustrasikan kepada kita tentang keadaan masyarakat kawasan ini selama dekade-dekade terakhir pergantian dari abad ke-19 sampai paruh pertama abad-ke-20. Sang Jenderal menceritakan masyarakat Bugis pada 1870-an hingga ditaklukkan Belanda pada 1908, sedang Sang Penasihat menuturkan masyarakat Makassar pada dasawarsa 1920 hingga masa Kemerdekaan.

Catatan sejarah Sulawesi Selatan kurun waktu itu tentu saja ada. Bisa dikata cukup melimpah. Tapi dari segi karya sastra masihlah jarang. Mengapa naskah-naskah sastra juga penting bagi kita? Kami meyakini bahwa di wilayah sastralah cerita (story) lebih leluasa merinci segala sesuatu ketimbang tuturan sejarah (history). Yang dipinggirkan oleh catatan sejarah karena ‘menyimpang’; menjadi detail, penting, dan diberi tempat dalam sastra.

Namun, kembali lagi, buku terjemahan Bahasa Indonesia versi 1990-an itu memang sulit diperoleh. Masa penerbitannya pada awal dekade 1990 ketika distribusi dan penjualan buku di skena buku Indonesia masih dominan di Pulau Jawa. Sehingga, satu dua kali kami terpaksa memfotokopikan kawan yang teramat membutuhkan referensi ini untuk penelitian mereka.

Meski belum ada studi spesifik tentang ini, berdasarkan interaksi kami sejak 2004, pembaca kajian Sulawesi Selatan tumbuh pesat. Dengan hadirnya kembali versi Indonesia karya Friedericy setelah tiga puluh tahun, sudah jelas keduanya akan menemui pula pembaca dan pengkaji dari generasi baru. Kesemarakan wacana tentang wilayah ini kian tumbuh.

Ketika mulai meneguhkan tekad untuk menerbitkannya, kami sempat berbincang dengan Roger Tol, direktur KITLV-Jakarta sekisar tahun 2008-2009. Pada dasarnya pihak KITLV setuju saja. Sekarang, obrolan kami saat itu, tinggal menghubungi penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, pihak yang merilis edisi Indonesia pada 1990 dan 1991.

Kami akui, itu sangat sulit. Rencana tersebut muncul pada rentang masa ketika mencari alamat (baik nomor telepon, email, dan sejenisnya) pun tak pernah mudah, apalagi berbeda geografis (antara Makassar dan Jakarta). Teori enam tingkat keterpisahan (six degrees of separation) Stanley Milgram, setiap individu di seluruh dunia ini bisa terhubung oleh enam orang, masih sangat terasa saat itu. Beberapa kawan kami di Jakarta nyatakan coba membantu mencari narahubungnya, tapi hasilnya masih nihil. Tahun-tahun itu juga, meski jaringan internet mulai berkembang, tapi sayangnya karena alasan kesopansantunan (segan menelepon menanyakan izin penerbitan namun belum pernah saling kenal) akhirnya rencana kami tunda—inginnya bertemu dan berbincang langsung. Sampai kemudian, berjarak sepuluhan tahun, antara Agustus-September 2020, Nirwan Arsuka, lewat jaringan perkawanannya, kemudian menghubungkan kami dengan narahubung penerbit sebelumnya untuk meminta izin sampai kami mendapat titk kejelasan terkait hak cipta (copyright). Hingga kemudian sampailah lembaran-lembaran kedua buku ini ke tangan Anda.

Untuk itu, kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada KITLV-Jakarta atas izin dan kerja samanya dalam proyek menerbitkan ulang Sang Jenderal dan Sang Penasihat. Tentu juga, kami harus berterima kasih pada Nirwan Arsuka atas bantuan moderasinya.

Kami berharap, terbitnya dua roman sejarah ini, pembaca kian mudah dan dekat untuk memperoleh literatur dan kajian Sulawesi Selatan, terutama bagi pembaca-pembaca kajian Sulawesi Selatan dari generasi baru.

Semoga pula, harapan dan upaya kami untuk ‘menjembatani’ pembaca dengan teks-teks penting semacam ini bisa terjadi senantiasa.

Makassar, 24 Mei 2021

January 3, 2021

Pantun di Tengah Guncangan

Sulawesi Rising

January 2, 2021

Pantun di Tengah Guncangan

Kalau Anda belum tahu bagaimana kekuatan baris-baris pantun menyatukan dan menenangkan orang melawan kegentaran mereka, berikut kisah pendek yang saya dengar langsung dari penuturnya, Eliza Kissya, kepala kewang Negeri Haruku, Maluku.

Menjelang pembukaan ritual buka Sasi Lompa pada 2019, gempa tiba-tiba mengguncang Pulau Haruku dan sekitarnya. Skalanya kecil. Orang-orang berlarian. Eliza Kissya, pemimpin ritual itu segera melemparkan selarik pantun:

Negeri Haruku katong pung tanah

Katong samua paling suka

Biar katong dilanda bencana

Sasi lompa tetap dibuka

Mendengar pantun itu, orang-orang yang tadinya menghambur berkumpul lagi. Tifa ditabuh lagi. Lebih keras lagi. Sasi Lompa, tradisi tahunan orang-orang di Negeri Haruku di Maluku Tengah, dibuka. Warga segera memanen persediaan protein mereka.

Pantun dan 'Harukulele' Om Eli di baju oblong seorang gadis kecil penumpang speedboat menuju Tulehu. (Foto: Anwar Jimpe Rachman)

Pantun dan 'Harukulele' Om Eli di baju oblong seorang gadis kecil penumpang speedboat menuju Tulehu. (Foto: Anwar Jimpe Rachman)“Itu (pantun) tercipta begitu saja saat itu,” ujar Om Eli, panggilan karib saya pada Eliza Kissya. Itu sering juga saya dapati bila berbincang dan berkelakar dengannya. Rupanya dorongan menciptakan pantun itu tidak hanya muncul waktu bersantai, melainkan juga saat terdesak.

Eliza Kissya memang dikenal bukan cuma pelestari lingkungan hidup yang menghantarkannya menerima Kalpataru pada 1985 dan Satyalencana Pembangunan (1999) dan Maestro Seni Tradisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2017). Lelaki sepuh kelahiran 12 Maret 1949 ini juga melestarikan tradisi pantun yang mendorong Kantor Bahasa Provinsi Maluku menganugerahinya Pegiat Sastra di Maluku (2017). Larik-larik pantun ciptaannya telah dibukukan dalam Kapata Kewang Haruku & Sasi Aman Haru-ukui (Ininnawa - Layar Nusa, 2013).

Negeri Haruku sejak lama dikenal dengan upacara buka Sasi Lompa yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17. Istilah Sasi bermakna larangan adat dalam waktu tertentu untuk mengambil sesuatu dari alam, sedang lompa adalah nama setempat untuk sejenis ikan sarden kecil atau ikan tembang. Saban tahun, Om Eli memimpin ritual ini karena tugasnya sebagai kepala kewang (polisi adat).

Om Eli juga selalu bawakan pantun dalam acara formal di banyak tempat di Nusantara. Dalam satu video yang ditunjukkannya, Om Eli melantangkan pantun-pantun menyelingi lagu-lagu Maluku yang dibawakan dengan iringan ukulelenya. (“Ini Harukulele!” katanya, terkekeh. Om Eli agaknya benar juga karena instrumen itu dibuat khusus oleh Benny Kissya, salah seorang putranya, berbahan kayu utuh [tanpa sambungan] dan bersenar tali pancing—bukan senar ukulele!).

Sebelum gelaran upacara Sasi Lompa pada 2019 itu, tanah goyang—istilah setempat untuk menyebut gempa—berskala kecil memang sering menggetarkan Pulau Haruku dan sekitarnya, terutama sejak terjadi gempa 6,8 SR pada 26 September 2019 akibat gerakan sesar sepanjang 42 kilometer yang berbaring di Selat Haruku, laut yang mengantarai Pulau Ambon dan Pulau Haruku. Catatan BMKG yang dilansir Pikiran Rakyat, terjadi 3089 kali gempa susulan setelah guncangan utama itu.

Kejadiannya jam sepuluhan pagi. Benny masih tidur. Ia tak hirau moncong anjing-anjingnya menciuminya. Insting peliharaannya yang mengendus getaran bahaya gempa sebelum datang berusaha membangunkan Benny. Tatkala guncangan-guncangan itu terjadi, semua anjing peliharaannya itu sudah duluan mengungsi di ketinggian.

“Itu seperti di film-film. Seperti ada makhluk di bawah pasir. Pasirnya bergejolak. Bergerak... menjalar! Terangkat seperti dihambur! Motor juga terangkat beberapa kali. Barang-barang jatuh. Mama (Liz) yang lagi minum teh juga terjatuh,” cerita Benny.

“Kami keluar kelas. Guruku pingsan!” tutur Emil, cucu Om Eli, yang ketika itu sedang ujian nasional menjelang kelulusan SMP-nya.

Guncangan skala enam jelas memporandakan bangunan. Warga melarikan diri ke daerah tinggi. Orang-orang takut kalau-kalau ada tsunami. Memori tentang air naik turun (tsunami) karena gempa 7,6 SR di Laut Banda, tepat di selatan Pulau Ambon, pada 8 Oktober 1950 silam masih hidup dalam cerita manusia-manusia yang hidup di Pulau Ambon dan sekitarnya.

Usai gempa besar 2019, ada beberapa hal yang belum bisa kembali ke sedia kala. Walau setelah gempa tidak ada air naik turun, beberapa warga enggan kembali ke negeri (desa) asal meski sudah setahunan pasca kejadian. Gereja Eben Haezer Negeri Haruku yang dibangun selama 15 tahun dan sebelum gempa baru dipakai delapan bulan kini dibiar sementara karena rusak (dan belum diperbaiki karena yang mengerjakannya dulu adalah tukang dari luar Haruku). Penduduk negeri membangun tempat ibadat darurat di pinggir pantai beratap berdinding daun sagu dan terpal, tepat depan gereja bermenara retak dan beberapa bagian atap tampak copot itu.

“Untung kejadiannya siang. Mungkin kalau malam, banyak orang yang korban kena bangunan runtuh,” kata Benny.

“Untung tidak banyak orang jatuh dari pohon cengkeh karena kejadiannya pas panen cengkeh,” terang Clifford Kissya, kakak Benny. Tapi, lanjut Cliff, akibatnya banyak pohon-pohon cengkeh rusak sebab tidak sempat dipanen lantaran warga keburu mengungsi dan enggan kembali.

Bantuan pun baru bisa datang beberapa hari setelah kejadian. Menurut Gatra, bantuan pemerintah hanya terdistribusi di Kantor Kecamatan Haruku dua hari setelah kejadian. “Orang-orang ketika itu masih takut menyeberang ke Haruku. Sayuran dan kasbi (ubi kayu) yang ditanam di kebun orang diambil pengungsi untuk mengisi perut,” kenang Cliff.

SELAMA tujuh tahun saya terus menyimpan keinginan ke Pulau Haruku, meski beruntung dua kali sambangi nusa yang terletak sekisar tujuh kilometer di timur Pulau Ambon ini pada 2013. Akhir Desember 2020, saya bisa ke sana lagi meski hanya sehari semalam—sebenarnya tak cukup 24 jam; tiba siang dan harus balik lagi ke Ambon jam sepuluhan pagi karena kepalang janjian dengan kawan. Ya, kedatangan saya benar-benar hanya ingin melepas kangen pada keluarga Om Eli dan Tante Liz.

Tante Liz, Patricia, Emil, Benny, dan Om Eli. (Foto: Anwar Jimpe Rachman)

Tante Liz, Patricia, Emil, Benny, dan Om Eli. (Foto: Anwar Jimpe Rachman)Saya mendarat di Ambon 25 Desember pagi. Sayang sekali tidak bisa saya saksikan suasana Natal malam sebelumnya, meski suasananya masih saya temui hari-hari setelahnya. Keharusan mengurus surat keterangan bebas COVID ditambah cuaca Makassar yang sangat basah dan sempat merendam rumah saya membuat saya harus menunda keberangkatan beberapa hari. Ambon dan sekitarnya rupanya juga tersiram hujan. Bahkan Om Eli menelepon saya mewanti-wanti untuk menyeberang agak pagi untuk hindari angin yang bertiup kencang ke Tulehu, Haruku, dan sekitarnya. Berbeda pengalaman saya tujuh tahun lalu: November sangat terik.

Tak banyak berubah di Negeri Haruku. Namun jarak tujuh tahun tentu saja menyadarkan saya tentang perubahan-perubahan manusianya. Om Eli dan Tante Liz sudah berkepala tujuh, tapi keduanya tetap tegap dan sigap seperti dulu. Tante Liz masih menerima pesanan jahitan juga memasak untuk sekeluarga dibantu dua cucunya, Patricia dan Emil—yang bersekolah di SMK di Ambon dan sedang libur Natal. Hanya mata kanan Om Eli agak kabur karena katarak. Om Eli ingin operasi tapi enggan ikut operasi massal. “Takutnya dioperasi tapi tidak teliti (karena banyak orang mengantri).”

Malamnya, di ruang makan yang bersampingan muara Sungai Learisa Kayeli, usai berdoa dipimpin seorang pengurus gereja setempat memohon kebaikan-kebaikan dan berterima kasih pada Tuhan atas usia barunya (satu tradisi keluarga Kissya), Benny dengan suara direndahkan menceritakan pada saya rencana-rencana baiknya pada 2021. Saya (sementara) hanya bisa ikut mendoakan agar semuanya berjalan baik.

Lalu ditemani Emil, saya berjalan ke utara mendatangi Cliff. Saya melepas kangen. Kami berbincang sore sampai malam di beranda rumahnya. Rupanya, hampir setahun terakhir, Cliff menjadi sekretaris desa, tugas yang diterimanya setelah tiga kali menolak lamaran Bapak Raja (kepala desa).

“Wah, sudah pamali kalau ditolak tiga kali!” seru saya. Kami tertawa.

Selama itu juga, ia merapikan data-data desanya biar, semisal, bantuan pemerintah bisa tepat sasaran. Tak ada lagi warga yang nanti merasa dirugikan atau menuntut lebih karena keputusannya berbasis data. “Tentu tetap ada ketidakpuasan, tapi minimal tidak seperti dulu,” katanya.

Kabar baik lain bahwa Cliff yang juga urun kerja di Bumdes sedang menggarap dan mengemas penganan yang disebut sagu kasbi. Itu adalah parutan ubi kayu yang dibentuk menjadi lempeng dan dipasarkan di Ambon dan sekitarnya. Makanan itu bisa disajikan saat sore menemani nikmat teh dan kopi atau, seperti cara yang saya lakukan, untuk makan malam yang ringan dengan mencampurnya dan merendamnya dalam masakan berkuah. Sayangnya, permintaaan konsumen dari Kota Ambon tidak semua bisa terpenuhi. Cliff juga tampak tidak begitu ngotot untuk memenuhinya, meski mesin parut dan mesin pemadatnya ada di Haruku.

Sagu kasbi produksi Negeri Haruku (Foto: Anwar Jimpe Rachman)

Sagu kasbi produksi Negeri Haruku (Foto: Anwar Jimpe Rachman)Setelah tujuh tahun, yang berubah juga rupanya adalah harga cengkeh. Pada 2013, ketika saya banyak bercakap dengan Cliff kala penelitian Ekspedisi Cengkeh (Ininnawa – Layar Nusa, 2013), musimnya musim yang manise. Petani cengkeh dengan riang memetik cengkeh lantaran harga per kilogram berkisar di angka seratus ribu rupiah atau lebih. Kini harganya terjun sampai ke angka Rp50 ribu per kilogram. Bahkan pengepul membeli dari petani Rp40 ribuan/kg. Padahal panenan cengkeh sebenarnya sedang langka karena dampak gempa 2019.

“Ya itu karena pengepul membaca bahwa pengungsi sangat butuh uang, jadi pasti mau melepas murah cengkeh mereka.”

Saya sadar, baru saja mendengar guncangan yang lain setelah gegar besar 26 September 2019. Kali ini, guncangannya bukan dari bawah tanah.

Tulisan yang sekaitan:

2. Buka Sasi Lompa dan Dua Hari Setelahnya

Hamzah Latief et.al, Air Turun Naik di Tiga Negeri: Mengingat Tsunami Ambon 1950, Unesco – IOTIC (Indian Ocean Tsunami Information Centre), 2016.