إيمان مرسال's Blog, page 4

April 30, 2013

عن دار الشروق بالقاهرة صدرت ترجمة إيمان مرسال وريم الريّس...

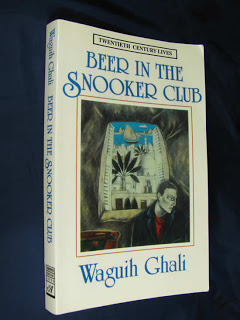

عن دار الشروق بالقاهرة صدرت ترجمة إيمان مرسال وريم الريّس لـرواية وجيه غالي الوحيدة "بيرة في نادي البلياردو"

Published on April 30, 2013 06:53

April 28, 2013

عن وجيه غالي وبيرة في نادي البلياردو

قرأت "بيرة في نادي البلياردو" في صيف 98 وكنت مهاجرة جديدة في مدينة بوسطن الأمريكية، لم يكن ممكناً أن أمارس الكتابة ولا حتى كنت قادرة على وصف ما أمر به بعيداً عن القاهرة التي كنت أعدها مدينتي لأصدقائي. قرأتها في وقت كنت أحتاج فيه أن أقرأها لأفهم اغترابي في البلد الجديد لا في ضوء نوستالجيا سهلة للوطن ولكن في ضوء تأصيل اغترابي الذي لم أفهمه كلياً عندما كنت أعيش فيه. بدأت بترجمة هذه الرواية ليس لأنها رائعة وحسب ولكن لأنها أحد الأعمال القليلة التي أشعر تجاهها بالامتنان. وقد ترجمت أكثر من نصفها بحماس ثم بدأت أتشكك في موقعي كمترجمة وانشغلت بأشياء أخرى وتخوفت من أن تنضم إلى قائمة الأحلام التي لا تتحقق فاقترحت على صديقة تعرفت عليها عندما انتقلت لأعيش في كندا أن تقرأ العمل وأن تترجم نصفه الآخرعلى أن نحرره كله معاً وقد تحمست للمشروع، وكانت تجربة عمل مشتركة ممتعة. صدرت" بيرة في نادي البلياردو" سنة 1964 عن داراندريه دويتش بلندن، وأعيدت طباعتها عدة مرات بين لندن ونيويورك، وقد وصفتها الكاتبة المصرية المعروفة أهداف سويف على غلاف طبعتها الثالثة التي صدرت في نيويورك 1987 بأنها( واحدة من أجمل الروايات التي كتبت عن مصر...)، كما حررت الأستاذة هدى الجندي كتاباً صدر عن قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة يحتوي على دراسة عن الرواية، وهذا يعني أنها معروفة على الأقل لبعض المثقفين والأكاديميين المصريين.

قرأت "بيرة في نادي البلياردو" في صيف 98 وكنت مهاجرة جديدة في مدينة بوسطن الأمريكية، لم يكن ممكناً أن أمارس الكتابة ولا حتى كنت قادرة على وصف ما أمر به بعيداً عن القاهرة التي كنت أعدها مدينتي لأصدقائي. قرأتها في وقت كنت أحتاج فيه أن أقرأها لأفهم اغترابي في البلد الجديد لا في ضوء نوستالجيا سهلة للوطن ولكن في ضوء تأصيل اغترابي الذي لم أفهمه كلياً عندما كنت أعيش فيه. بدأت بترجمة هذه الرواية ليس لأنها رائعة وحسب ولكن لأنها أحد الأعمال القليلة التي أشعر تجاهها بالامتنان. وقد ترجمت أكثر من نصفها بحماس ثم بدأت أتشكك في موقعي كمترجمة وانشغلت بأشياء أخرى وتخوفت من أن تنضم إلى قائمة الأحلام التي لا تتحقق فاقترحت على صديقة تعرفت عليها عندما انتقلت لأعيش في كندا أن تقرأ العمل وأن تترجم نصفه الآخرعلى أن نحرره كله معاً وقد تحمست للمشروع، وكانت تجربة عمل مشتركة ممتعة. صدرت" بيرة في نادي البلياردو" سنة 1964 عن داراندريه دويتش بلندن، وأعيدت طباعتها عدة مرات بين لندن ونيويورك، وقد وصفتها الكاتبة المصرية المعروفة أهداف سويف على غلاف طبعتها الثالثة التي صدرت في نيويورك 1987 بأنها( واحدة من أجمل الروايات التي كتبت عن مصر...)، كما حررت الأستاذة هدى الجندي كتاباً صدر عن قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة يحتوي على دراسة عن الرواية، وهذا يعني أنها معروفة على الأقل لبعض المثقفين والأكاديميين المصريين. الروايةفي أحد مشاهد "بيرة في نادي البلياردو" يفتح رام زجاجتين من بيرة استيلا المصرية ويصبهما في وعاء كبير ثم يخفق السائل حتى يتخلص من الغاز مضيفاً شيئاً من الفودكا وشيئاً من الويسكي ليحصل على أقرب شيء يمكن الحصول عليه من الدرافت باس- البيرة التي تعود عليها مع صديقه فونت سنوات إقامتهما في لندن، والتي لا يجدانها بالطبع في مصر عبد الناصر بعد رجوعهما إليها. رام وفونت لا يشربان هذه البيرة في أكواب محلية؛ فقد اشتريا لأجلها قدحين من الفضة من طريق إدجار بلندن وحفرا اسميهما عليها وتعاهدا ألا يستخدمانها إلا في شرب الدرافت باس.هذا المشهد ليس تلخيصاً لأسئلة الرواية ولكنه قد يكون أساسيّاً في فهم تعقيداتها سواء فيما يخص هوية شخصياتها أو تداخل الثقافات واللغات وأشكال السرد بها أو حتى في فهم تعقيدات قراءاتها حيث توضع الرواية في ضوء أدب ما بعد الكولونيالية حيناً وكنموذج ممثل لكوزموبوليتانية ما قبل التحررالوطني حيناً آخر.

"رام"؛ الراوي في " بيرة في نادي البلياردو" والمشترك مع وجيه غالي كاتبها في الكثير من الملامح، ولد في إحدى الأسر المسيحية الأرستقراطية المصرية، يتكلم الفرنسية في البيت ويتلقى تعليمه بالانجليزية في فيكتوريا كولدج. رام يعيش في مصر ولكنه لا يقابل من المصريين إلا فئتين؛ النخبة التي تمثلها أسرته وأصدقائها من كبار الملاك ومحبي السفر وأعضاء نادي الجزيرة الرياضي أو الفئة التي تخدمها من طباخين وسفرجية وبوابين. علاقته الحميمة بصديقه فونت اليتيم الذي يشاركه غرفته تؤسس لاختلافهما عن زملاء الدراسة لأنهما ببساطة "دودتا كتب"؛ يقرآن بشراهة ولايناقشان ما يقرآن ، يقرآن الروايات والشعر بنفس الطريقة التي يقرآن بها التاريخ والفلسفة حيث القراءة مجرد استمتاع بالقصص وكأنها منفصلة عن الواقع وغير حقيقية.الحدث الوحيد الذي يعول عليه الصديقان هو ثورة يوليو، وهو تعويل لن يستمر طويلاً عند رام على الأقل حيث سيحدث تحولاً في حياته عندما يقابل إدنا سالفا؛ وإدنا يهودية مصرية شيوعية وابنة مليونير، تقدم لفونت صداقتها وتكشف لرام مصر التي لم يعرفها. سؤال الهوية الذي بلوره الصديقان كل بطريقته عبرعلاقتهما بإدنا هو ما سيجعل مما قرآه بدون أسئلة شخصية مصدراً لدعم الأسئلة الشخصية. ولكن رام يحب إدنا وحبها يعلمه الوحدة. كما أن المنبع الكوزموبوليتاني لشيوعيتها وقيامها بدور الدليل لرحلة وعيه يضعه في مأزق البحث عن بديل لا لقوتها فقط - فهو لم يرها تبكي أبداً- ولكن لحبها أيضاً.

إدنا تساعد الصديقين على تحقيق حلمهما بقضاء صيف في لندن حيث سيؤخذان بتجريب كل ما قرآه في الكتب ويعود فونت أثناء حرب السويس ليلبس الجلابية ويبيع الخيار في شارع الساقية. ولكن رام يظل هناك لأربع سنوات، ينضم إلى الحزب الشيوعي الانجليزي ويتركه لأنه يرى أن من يقرأ الأدب والتاريخ ويهتم بالناس على اختلاف أجناسهم وعنده الخيال اللازم سيلتحق بتنظيم شيوعي فإذا كان مخلصاً فسيستمرفيه متخبطاً في عيوبه أما إذا كان صادقاً فإنه سيتركه؛ ورام يرى نفسه "غير مخلص ولكنه صادق". يعود رام إلى مصر حيث ينظر إلى نفسه كشخص فقد في أوربا أجمل ما فيه نهائياً وإلى الأبد، وحيث يعيش بوجود منقسم في شخصين أحدهما يمثل والآخر يتفرج على الأداء في مسرحه الخاص. يكتشف رام أنه ببساطة شخصية مفترضة وأنه عالة وهو المثقف الشيوعي – كما يرى نفسه- على أصدقائه الذين ظلوا أغنياء رغم ثورة يوليو . يدفع رام فونت للعمل في نادي البلياردو حيث ينظف الطاولات بالملحق الأدبي للتايمز ويجهز الكور للاعبين . فونت يعيش في مصرخارج المكان لأنه يظل ملحقاً على انجلترا وأحداثها السياسية معطياً لرام موضوعاً لتأمل هذا الملمح في ذاته: "بدأ فونت ينظم كور البلياردو لهما. أنهيت لتراً من هذه البيرة مما أراحني وسمح لعقلي الشرقي أن يتساءل عن أشياء غير شرقية مثل فونت، وفونتات آخرين كنت قد عرفتهم، وحتى الفونت الذي أكونه أنا نفسي أحياناً. الفونتات الذين ليسوا كيرهارد(ات) ولكن جيمي بورتر(ات) في العصر الفيكتوري المصري؛ الفونتات الذين ليسوا ثوريين ولا زعماء في الصراع الطبقي ولكن منتجات مهذبة لـ (اليسار) الانجليزي ، وحيدون وبلا مجد في ثورة العالم العربي الناهضة".

سؤال رام عن هويته يلتبس بأسئلته الأخلاقية وبشكوكه وسخريته من اختياراته والتي ستنتهي الرواية بأكثرها مأساوية. وهذا هو ما يعطي لهذه الرواية فرادتها بين روايات ما بعد الكولونيالية بشكل عام وبين الروايات العربية التي تمثل أرشيفاً للكتابة عن تجربة الوجود في الغرب بشكل خاص. لقد قرأنا "عصفور من الشرق" و"قنديل أم هاشم" و"موسم الهجرة إلى الشمال" وغيرها مما يقدم طرحاً لمأزق هوية الذات الكاتبة وبحثها عن تاريخيتها في ضوء تقاطع مع الآخر- الغرب، ولكن قراءة مأزق هوية رام تختلف عن الأخريات؛ فرام لم يطمح إلى توليف هوية تتصالح فيها ملامح من الثقافتين كما فعل محسن- توفيق الحكيم وأبطال آخرين أبدعها أبناء جيله بليبرالية أصيلة، ولم ينته مثل اسماعيل- يحيى حقي بعلم الغرب ليختار معجزة وروحانية زيت القنديل ليشفي به عيون فاطمة ، ولم ينه حياته كما فعل مصطفى سعيد- الطيب صالح بالرجوع إلى النيل حاملاً سره وممارساً غربته في قرية صغيرة. فرادة رام ليست فقط في أنه إنتاج مشترك لثقافة المستعمِر والمستعمَر في ذات اللحظة بل في أنه أيضاً فشل في أن يجد مكاناً لروحه في داخل الثقافتين؛ لقد كان قومياً لا يقبل بقومية عبد الناصر ولا ينجرف مع كوزموبوليتانية إدنا ، وشيوعياً لا يحترم عدم اهتمام الشيوعيين المحليين بحقوق الانسان ولا يحترم نفايات الفابية الانجليزية، لقد كان مجنوناً بالأناقة وبرفاهية الأرستقراطية وناقماً على أنانية وتفاهة أفراد أسرته المنتمية إلى هذه الطبقة. هوية رام هي وعي فردي تم بناءه على حافة كل شيء وفشل في إيجاد حل لأي شيء ولهذا تقلق شخصية رام قارئها وتضع قناعات هذا القاريء تحت طائلة سخريتها المرة التي لا تريد حلاً بقدر ما هي تريد أن تتفرج.سخرية رام كانت وراء ما عده أكثر من ناقد بعضاً من أجمل مقاطع النثر الانجليزي ؛ إنها سخرية وعي بطلها الحاد وكلبيته في نفس اللحظة. عندما يذهب في أول مشهد في الرواية ليقترض نقوداً من خالته الغنية والتي كانت مشغولة بتوقيع عقود صورية تبيع الأرض فيها للفلاحين لترى صورتها مطبوعة في صحف الغد وتسأله صديقة الخالة هل تعمل الآن؟ يرد: "اكتشفت طريقة جديدة لاستغلال الفلاحين، وكل ما أحتاجه هو رأس المال"، إنها سخريةلا تضحك جمهوره داخل السرد ولا تسلي قارئه خارجه. وعي رام يفجر في وجهه مأزق هويته كمصري لا يتكلم العربية، كمواطن كوزموبوليتاني يحاول الهروب من تعدده الثقافي لينتمي إلى مكان ولادته عبر اثبات أن دمه خفيف وأن خفة الدم هي هوية المصريين؛ إنه يتأمل فونت الذي يشترك معه في هذا المأزق ويسخر منه: "وضع سخيف أن يجلس مصري في القاهرة حانقاً بسبب موقف جيتسكل من تصنيع الأسلحة النووية في انجلترا ولكن ذلك لا يخطر ببال فونت (...) مثلما كان يفعل Lucky Jim في انجلترا خلال أيام ديكنز. كان ذلك مثل محاولة دهن كعكة بالكريم بينما هي لا تزال في الفرن. فونت يعرف كيف يزين الكعكة ويكسوها ويزودها بأحدث الزخارف، ولكنه لا يعرف كيف يخبز واحدة. لهذا عليه أن ينتظر عبد الناصر ليخبزها له قبل أن يتمكن من إدخال تحسيناته عليها- وهو ليس متأكداً تماما ًإن كان سيُسمح له بذلك، حتى فيما بعد. أما في الوقت الحالي فهو يجلس ويقيّم كل الكعك المخبوزآملاً أن تطلع الكعكة المصرية أوالعربية بالشكل الصحيح). ولكن نتاج هذا الوعي الساخريقف عند المزيد من الضحك الغاضب والاكتئاب( عندي هذه العادة الحمقاء من الضحك المفاجيء. بالفعل رأيت الكعكة في خيالي، ولم تكن مستوية السطح ولا ملساء كما كنت أتمنى. رأيت نفسي أقضمها هنا وهناك. عندها بالطبع كنت سكراناً ومسألة الكعك هذه بدت طريفة للغاية، خاصة القضم. فقهقهت بصوت عال".

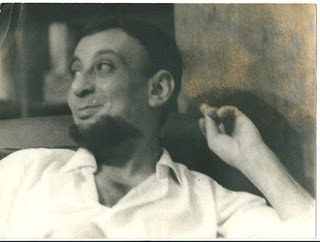

وجيه غاليفي 26 ديسمبر 1968 ابتلع وجيه غالي علبة كاملة من الحبوب المنومة في شقة الناشرة والكاتبة الانجليزية ديانا أثيل ومات في إحدى مستشفيات لندن في 5 يناير 1969. ربما تكون هذه المعلومة الوحيدة الأكيدة التي نعرفها عن غالي دون أن يكون مصدرها كتابته أو تصور الآخرين عنه؛ ترك غالي روايته الوحيدة "بيرة في نادي البلياردو" ومسودتين بخط يده لرواية كان يعمل عليها في الشهورالسابقة لانتحاره وكان يشير إليها في مذكراته بـ " Ashl novel"، إحدى المسودتين عبارة عن 37 صفحة والأخرى 32 صفحة وكلاهما يحتوي على تصحيحات آخرها بتاريخ أكتوبر67. وهنا أريد أن أشكر الكاتبة ديانا أثيل على اعطائي نسخة مصورة من المسودتين ومن يوميات غالي غير المنشورة والتي تقع في ستة أجزاء منفصلة وتغطي اقامته في ألمانيا في أول الستينيات ثم سنوات إقامته في لندن.

رغم صعوبة تحديد تاريخ ميلاد غالي بدقة لأنه لم يكن صادقاً في الاعتراف به إلا أنه يمكن القول أنه ولد في نهاية العشرينيات من القرن العشرين؛ فقد درس في فيكتوريا كولدج في الفترة من 44 إلى 1947، كما أنه في يومياته وأثناء زيارة أحد أصدقائه- الممثل المصري أحمد رمزي للندن في سبتمبر67 يشير لصداقتهما منذ الطفولة ولتزاملهما في الدراسة. من مذكرات غالي وروايته وكتاب أثيل عنه والمعنون" بعد الجنازة" يمكن رسم صورة غائمة لطفولة مشتتة بين بيت جده لأمه وبيوت بعض الأصدقاء. كان طفلاً وحيداً ولا يتذكر والده الذي مات مبكراً. فقر والدة غالي لم يمنعه من الحياة ملحقاً على أسرتها الارستقراطية رغم وعيه بهذا التناقض. يذهب لباريس ليدرس الطب في السربون ولكنه لن يحصل على شهادة ويغادرها إلى لندن في مايو 53 ثم إلى مصر بعد انتهاء جواز سفره المصري وخوفه من السجن لأنه ضرب ضابط بوليس انجليزي أثناء مظاهرة ضد العدوان الثلاثي56 . يعود غالي إلى القاهرة ويكتشف أن طبقته ما زالت تتمتع بنمط حياتها رغم ثورة يوليو ويتورط في نشاط شيوعي ويخاف من السجن، ترفض الحكومة المصرية تجديد جواز سفره فيهرب إلى ألمانيا التي تمنحه إقامة في 58 ولكنه يعيش في بلدة صناعية صغيرة متنقلاً بين وظائف قاسية ويكتب "بيرة في نادي البلياردو" ويبدأ علاقة مراسلة مع ديانا أثيل التي تتحمس لنشر روايته ويزورها في لندن سنة63 ثم يتقابلان في بلجيكا ويسألها أن تنقذه من ألمانيا فتساعده على الحصول على إقامة في انجلترا ويذهب ليعيش في رعايتها منذ 1964 وحتى انتحاره.يوميات غالي وثيقة هامة لتأمل حالات العجزعن الكتابة ولاغتراب كاتب عاش طفولته فاقداً لبيت وشبابه فاقداً لوطن. وهي سجل لتعليقاته عن قراءاته وعلاقته بالسينما وتصوراته عن الآخرين الذين مثلوا عالمه في لندن ومنهم ديانا أثيل التي لم يحبها وإن كانت وفرت له أمومة ورعاية كان لا يستطيع النجاة بغيرها. أيضاً تفسر اليوميات ملابسات زيارته لاسرائيل في نفس سنة الهزيمة وقصة مقالاته عن هذه التجربة للنيويورك تايمزوالأكثر من ذلك فإن هذه اليوميات هي دليل على تدمير غالي لذاته بشكل منتظم ولسنوات قبل أن يقرر أن ينهي آلامه باختيارالتخلص منها.

رغم صعوبة تحديد تاريخ ميلاد غالي بدقة لأنه لم يكن صادقاً في الاعتراف به إلا أنه يمكن القول أنه ولد في نهاية العشرينيات من القرن العشرين؛ فقد درس في فيكتوريا كولدج في الفترة من 44 إلى 1947، كما أنه في يومياته وأثناء زيارة أحد أصدقائه- الممثل المصري أحمد رمزي للندن في سبتمبر67 يشير لصداقتهما منذ الطفولة ولتزاملهما في الدراسة. من مذكرات غالي وروايته وكتاب أثيل عنه والمعنون" بعد الجنازة" يمكن رسم صورة غائمة لطفولة مشتتة بين بيت جده لأمه وبيوت بعض الأصدقاء. كان طفلاً وحيداً ولا يتذكر والده الذي مات مبكراً. فقر والدة غالي لم يمنعه من الحياة ملحقاً على أسرتها الارستقراطية رغم وعيه بهذا التناقض. يذهب لباريس ليدرس الطب في السربون ولكنه لن يحصل على شهادة ويغادرها إلى لندن في مايو 53 ثم إلى مصر بعد انتهاء جواز سفره المصري وخوفه من السجن لأنه ضرب ضابط بوليس انجليزي أثناء مظاهرة ضد العدوان الثلاثي56 . يعود غالي إلى القاهرة ويكتشف أن طبقته ما زالت تتمتع بنمط حياتها رغم ثورة يوليو ويتورط في نشاط شيوعي ويخاف من السجن، ترفض الحكومة المصرية تجديد جواز سفره فيهرب إلى ألمانيا التي تمنحه إقامة في 58 ولكنه يعيش في بلدة صناعية صغيرة متنقلاً بين وظائف قاسية ويكتب "بيرة في نادي البلياردو" ويبدأ علاقة مراسلة مع ديانا أثيل التي تتحمس لنشر روايته ويزورها في لندن سنة63 ثم يتقابلان في بلجيكا ويسألها أن تنقذه من ألمانيا فتساعده على الحصول على إقامة في انجلترا ويذهب ليعيش في رعايتها منذ 1964 وحتى انتحاره.يوميات غالي وثيقة هامة لتأمل حالات العجزعن الكتابة ولاغتراب كاتب عاش طفولته فاقداً لبيت وشبابه فاقداً لوطن. وهي سجل لتعليقاته عن قراءاته وعلاقته بالسينما وتصوراته عن الآخرين الذين مثلوا عالمه في لندن ومنهم ديانا أثيل التي لم يحبها وإن كانت وفرت له أمومة ورعاية كان لا يستطيع النجاة بغيرها. أيضاً تفسر اليوميات ملابسات زيارته لاسرائيل في نفس سنة الهزيمة وقصة مقالاته عن هذه التجربة للنيويورك تايمزوالأكثر من ذلك فإن هذه اليوميات هي دليل على تدمير غالي لذاته بشكل منتظم ولسنوات قبل أن يقرر أن ينهي آلامه باختيارالتخلص منها.ما نشره غالي:

1964. Beer in the Snooker Club. London: Andre Deutsch, 1964.1967. “An Egyptian Watches Arab Anger Rise.” The Times. (10 August), 6. [Unsigned Sidebar: “To the Left of Nasser.” The Times. (10 August 1967), 6.]1967. “An Egyptian’s Report from Israel.” The Times. (1 September), 9.1968. “An Egyptian in Israel.” The Listener. 79 (11 January), 50-52. [Transcript of radio commentary aired by the BBC 3rd Programme on 10 December 1967.)

ما تركه غالي ولم ينشر:- 6 أجزاء من المذكرات تغطي يومياته فيألمانيا) حتى سنة 64 وفي لندن حتى ديسمبر 68. - مسودتين من رواية لم تكتمل بعنوان" رواية أشل" مع تصحيحات بخط يد الكاتب، الأولى 37 صفحة والثانية 32 صفحة.كتابات عن وجيه غالي:Athill, Diana. Obituary for Waguih Ghali. The Times. (11 January 1969), 10Athill, Diana. After a Funeral. London: Cape, 1986.

Colla, Elliot. “Belated Review of a Stella(r) Literary Performance. (unpublished review, obtained from author 2/1/99).Hibbard, Allen. “Cultural Upheaval and Fictional Form: Three Novelistic Responses to Nasser’s Egypt.” Liminal Postmodernisms: The Postmodern, the (Post-)Colonial, and the (Post-)Feminist. Theo D’haen and Hans Bertens, eds. Postmodern Studies 8. Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1994.Gindi, Nadia. “The Gift of Our Birth: An Image of Egypt in the Work of Waguih Ghali.” Images of Egypt in Twentieth Century Literature. Proceedings of the International Symposium on Comparative Literature. 18-20 December 1989. Hoda Gindi, Ed. Cairo: Cairo University English Department, 1991.

نشرت هذه المقالة مع الجزء الأول من بيرة في نادي البلياردو في أخبار الأدب سنة 2004

Published on April 28, 2013 08:25

April 26, 2013

محمد خير

ذات تلملم نفسها محمد خير

«لم يحدث هذا في بيت أهلي/ بالتأكيد ليس بين من ظننت أنهم يعرفوني/ حياتي التي فشلت دائماً في لمسها/ في أن أجد صورة لي معها/ بجانبي على نفس السرير/ تفتح عينيها بعد غيبوبة طويلة». في ديوانها «حتى أتخلّى عن فكرة البيوت»، تتخلى إيمان مرسال عن آخر ظلال القصيدة الحرة، تستكشف الإمكانات الكاملة للنثر، تجترح الشعر عبر السرد بالجمل الطويلة، تحضر حياتها كاملة أمامها «حتى أنه يمكنني ضمها إذا شئت، يمكنني حتى الجلوس على ركبتيها والغناء والعويل».في ديوانها الخامس، تلملم خيوط حياتها ودواوينها السابقة، خيط يبدأ من قرية «ميت عدلان» (وطني الأم الذي يزورني كل ليلة في الكوابيس)، ويمتد إلى «لحظة كهذه بلا تاريخ ولا مستقبل، مثل زجاجة صغيرة من الماء تشربها على عجل ثم تلقيها في أول سلة مهملات». وبين أول الخيط وآخره، هناك دائماً «كرسيّ في مطار في عاصمة ليست في منتصف المسافة». هذا العمر ــ أو ذاك الطريق ــ لم يخلقا نضجاً أكبر أو أقلّ (بعض الناس يظنون أن الحقائق تصبح قريبة بعد الأربعين، ولكن يؤسفني أن أحبطهم)، مع أنها تستدرك (بعض النساء قد يصبحن حكيمات، ولكن ذلك يحدث عندما يتواطأن أكثر على الهروب من الحقائق). إذاً، أين ذهبت «كل تلك الأيام الضائعة، تجريب العمى (..) أين الذنوب، والحزن المفاجئ أمام تل من الفاكهة على عربة يد في شارع منسي؟». ألم يتبق سوى «طابور من الموتى الذين ماتوا ربما لأنني أحببتهم، بيوت للأرق داومت على تنظيفها بإخلاص في أيام العطلات، هدايا لم أفتحها لحظة وصولها، قصائد سرقت مني سطراً سطراً حتى أنني أشك في انتمائها لي، رجال لم أقابلهم إلا في الوقت الخطأ ومصحات لا أتذكر منها إلا الحديد على الشبابيك؟».

ربما بقيت لديها تلك القدرة على معرفة الشخص الذي «تبعثر من قبل»، فهو «عادة ما يتلفت حوله، كأنه يبحث عن جزء ما زال ضائعا منه/ وقد يبدو في التفاتته حلوا جداً لأنهم ألصقوه بالصمغ أو مرّاً بعض الشيء لأنه يبالغ في إضافة الغراء ليسدّ فجوة بين عضوين». لكن الأمر يبدو أصعب كثيراً مع أولئك «الذين تمزّقوا من قبل/ لا شيء يميّزهم في الحقيقة! /أقصد، ربما كل منهم لا يشبه إلا نفسه/ مثل ملصقات مختومة تم نزعها من أغلفة المظاريف وانتهت عند هواة جمع الطوابع».

لكن الحزن المثقل ليس كل شيء هنا، ثمة لحظات حب ومخيّلات حسية ممزوجة بقدر طفيف من السخرية الذاتية (سأمد يداً للسلام والأخرى تتأكد أن النظارة في مكانها، أرستقراطية محافظة، سيدة صالون تمارس نشاطها الخيري لصالح اليتامى. أهلاً)، في قصيدة «أنت أمام الباب أنا خلفه»، محاولة لالتقاط: «الثواني الأكثر بهاءً مما بعدها، فتحُ الباب لرجل تنتظره ينتظر في الخارج، كأن كل شيء على ما يرام في هذا العالم». إنّها تلك اللحظة المربكة عندما «بضغطة إصبعك على الجرس تحدث فوضى/ إلى الأذن تنطّ دماء كانت تتهادى قرب سلسلة الظهر/ تتراجع قدماي خطوتين للخلف/ كل عضو يهرول وحده في اتجاه خطأ».

لكن الحسيّة تمتد بخجل إلى حدود الإيروتيكا «بيده/ من شعري/ شدّني رجل كان قد رآني أغرق بعد أن كنت أمشي على الماء»، يمكن القول إنّها الحسيّة اللازمة للطمأنينة، لإبعاد القلق «لأن كتاب الرغبة المغلق/ مفتوح بعلامة على صفحة ما». قصائد تتنصل من الحكمة لكنها ما زالت تبحث عن الحقائق، وتتنكر من النضج لكن آثاره بادية في السخرية المرّة وتأمل البدايات، وذات تتأمل المبعثرين لأنها ـ مثلهم ـ تلملم نفسها، وشعر يستطيع أن يجد نفسه في السرد والحكاية، مدفوعاً بيقين أنه «كلّما تكونت كلمة التأم جرح ما في هذا العالم»، بلى إن تلك «معجزات تحدث ولا تسأل كيف؟».

الأخبار اللبنانية، 20 مارس 2013http://www.al-akhbar.com/node/179716

«لم يحدث هذا في بيت أهلي/ بالتأكيد ليس بين من ظننت أنهم يعرفوني/ حياتي التي فشلت دائماً في لمسها/ في أن أجد صورة لي معها/ بجانبي على نفس السرير/ تفتح عينيها بعد غيبوبة طويلة». في ديوانها «حتى أتخلّى عن فكرة البيوت»، تتخلى إيمان مرسال عن آخر ظلال القصيدة الحرة، تستكشف الإمكانات الكاملة للنثر، تجترح الشعر عبر السرد بالجمل الطويلة، تحضر حياتها كاملة أمامها «حتى أنه يمكنني ضمها إذا شئت، يمكنني حتى الجلوس على ركبتيها والغناء والعويل».في ديوانها الخامس، تلملم خيوط حياتها ودواوينها السابقة، خيط يبدأ من قرية «ميت عدلان» (وطني الأم الذي يزورني كل ليلة في الكوابيس)، ويمتد إلى «لحظة كهذه بلا تاريخ ولا مستقبل، مثل زجاجة صغيرة من الماء تشربها على عجل ثم تلقيها في أول سلة مهملات». وبين أول الخيط وآخره، هناك دائماً «كرسيّ في مطار في عاصمة ليست في منتصف المسافة». هذا العمر ــ أو ذاك الطريق ــ لم يخلقا نضجاً أكبر أو أقلّ (بعض الناس يظنون أن الحقائق تصبح قريبة بعد الأربعين، ولكن يؤسفني أن أحبطهم)، مع أنها تستدرك (بعض النساء قد يصبحن حكيمات، ولكن ذلك يحدث عندما يتواطأن أكثر على الهروب من الحقائق). إذاً، أين ذهبت «كل تلك الأيام الضائعة، تجريب العمى (..) أين الذنوب، والحزن المفاجئ أمام تل من الفاكهة على عربة يد في شارع منسي؟». ألم يتبق سوى «طابور من الموتى الذين ماتوا ربما لأنني أحببتهم، بيوت للأرق داومت على تنظيفها بإخلاص في أيام العطلات، هدايا لم أفتحها لحظة وصولها، قصائد سرقت مني سطراً سطراً حتى أنني أشك في انتمائها لي، رجال لم أقابلهم إلا في الوقت الخطأ ومصحات لا أتذكر منها إلا الحديد على الشبابيك؟».

ربما بقيت لديها تلك القدرة على معرفة الشخص الذي «تبعثر من قبل»، فهو «عادة ما يتلفت حوله، كأنه يبحث عن جزء ما زال ضائعا منه/ وقد يبدو في التفاتته حلوا جداً لأنهم ألصقوه بالصمغ أو مرّاً بعض الشيء لأنه يبالغ في إضافة الغراء ليسدّ فجوة بين عضوين». لكن الأمر يبدو أصعب كثيراً مع أولئك «الذين تمزّقوا من قبل/ لا شيء يميّزهم في الحقيقة! /أقصد، ربما كل منهم لا يشبه إلا نفسه/ مثل ملصقات مختومة تم نزعها من أغلفة المظاريف وانتهت عند هواة جمع الطوابع».

لكن الحزن المثقل ليس كل شيء هنا، ثمة لحظات حب ومخيّلات حسية ممزوجة بقدر طفيف من السخرية الذاتية (سأمد يداً للسلام والأخرى تتأكد أن النظارة في مكانها، أرستقراطية محافظة، سيدة صالون تمارس نشاطها الخيري لصالح اليتامى. أهلاً)، في قصيدة «أنت أمام الباب أنا خلفه»، محاولة لالتقاط: «الثواني الأكثر بهاءً مما بعدها، فتحُ الباب لرجل تنتظره ينتظر في الخارج، كأن كل شيء على ما يرام في هذا العالم». إنّها تلك اللحظة المربكة عندما «بضغطة إصبعك على الجرس تحدث فوضى/ إلى الأذن تنطّ دماء كانت تتهادى قرب سلسلة الظهر/ تتراجع قدماي خطوتين للخلف/ كل عضو يهرول وحده في اتجاه خطأ».

لكن الحسيّة تمتد بخجل إلى حدود الإيروتيكا «بيده/ من شعري/ شدّني رجل كان قد رآني أغرق بعد أن كنت أمشي على الماء»، يمكن القول إنّها الحسيّة اللازمة للطمأنينة، لإبعاد القلق «لأن كتاب الرغبة المغلق/ مفتوح بعلامة على صفحة ما». قصائد تتنصل من الحكمة لكنها ما زالت تبحث عن الحقائق، وتتنكر من النضج لكن آثاره بادية في السخرية المرّة وتأمل البدايات، وذات تتأمل المبعثرين لأنها ـ مثلهم ـ تلملم نفسها، وشعر يستطيع أن يجد نفسه في السرد والحكاية، مدفوعاً بيقين أنه «كلّما تكونت كلمة التأم جرح ما في هذا العالم»، بلى إن تلك «معجزات تحدث ولا تسأل كيف؟».

الأخبار اللبنانية، 20 مارس 2013http://www.al-akhbar.com/node/179716

Published on April 26, 2013 10:38

حسين بن حمزة

إيمان مرسال: الإقامة في الشعر حسين بن حمزة

من السرد، تنشأ قصائد إيمان مرسال (1966). ربما علينا أن نحدد أكثر، ونقول إنّ هذه القصائد تنشأ من السرد الخام، لا من النثر المدرَّب على التحول بسرعة إلى قصيدة نثر. كأنّ الشاعرة المصرية تبدأ الكتابة من لحظة أسبق مما سُمّي «شعرية النثر»، وهي ممارسة تزامنت مع أقران آخرين مثل أحمد يماني وياسر عبد اللطيف وعلاء خالد وأسامة الدناصوري، في ثمانينيات وتسعينيات الشعر المصري، حيث جرى الرهان على استثمار السرد لكتابة «القصيدة اليومية» و«قصيدة التفاصيل»، لكنها كانت في العمق قصيدة زوال سحر القضايا والأحلام الكبرى، وأفول صورة الشاعر/ النبي لمصلحة صورة الشاعر/ المواطن وقصيدة «الإنسان الصغير».كان السرد جزءاً من حساسية ضجر أصحابها من التهويم اللغوي والعاطفة المفرطة. ضجرٌ سمح لبعضهم بإيجاد صلات مع تجارب ومؤثرات غير مصرية. خلطةٌ سمحت، بدورها، بإدارة الظهر للبلاغة النيوتقليدية، وامتداح مفردات الحياة اليومية. ربما صار هذا التوصيف متقادماً مقارنة بالمجازفات التي أخذت تلك التجارب إلى ممارسات ناضجة، لكن بعض عناصر هذا التوصيف لا تزال تلوح في قصائد راهنة يكتبها هؤلاء. التقارب بين الأسماء كان نوعاً من تبادل وجهات النظر، ونوعاً من التجرؤ على السائد أيضاً. هكذا، ظهرت «شلل» شعرية بالمعنى الإيجابي للكلمة، لكن الطموحات الذاتية راحت تقدِّم «المفرد» على صيغة «الجمع»، وإن كان ذلك يحدث تحت لافتة عامة شملت أسماء روائية ونقدية مجايلة، وأخرى من أجيال سابقة أيضاً.

داخل هذه الصورة، يمكن قراءة تجربة إيمان مرسال كصوت شعري نشأ ضمن «جيل»، قبل أن تحظى بمزاج خاص ورِواق ضيق على الأوتوستراد العام. مزاجٌ لاح في باكورتها «اتصافات» (1990)، قبل أن يكشف عن ممارسات أكثر تأملاً وفلسفةً في «ممر معتم يصلح لتعلم الرقص» (1995)، ويتحول الشعر مسألة شخصية أكثر في «المشي أطول وقت ممكن» (1997). أثناء ذلك، كان تسريبُ شذرات من السيرة إلى الكتابة ممكناً، كما في قصيدة «عتبة» التي تصف افتراق المجموعة عن مشهد سائد: «كنا نصرخ بصوت عالٍ/ دون أن يفهمنا أحد»، وتنتهي بافتراق الشاعرة نفسها عن المجموعة أيضاً: «وعندما قررتُ أن أتركهم جميعاً/ أن أمشي وحدي/ كنتُ قد بلغتُ الثلاثين». التَّرْكُ سيتحول لاحقاً إلى ذهاب وإياب بين عالمين في مجموعتها الرابعة «جغرافيا بديلة» (2006). عنوانٌ سيحظى بدور مستقبلي في مجموعتها الجديدة «حتى أتخلى عن فكرة البيوت» (شرقيات/ التنوير).

السرد يأخذ راحته بالكامل في المجموعة الجديدة. القصائد مكتوبة على سطور كاملة، لكنّ ذلك ـــ باستثناءات قليلة ـــ لا يُوقعها في الاستطراد المجاني. السرد يجلب معه روحاً حديثة ولغة حيادية ودقيقة تجفّف التهافت الوجداني الذي يمكن أن ينشأ من مفارقات الحنين بين الأمكنة والأزمنة. الحيادية صفة مرافقة لنبرة الشاعرة التي تُعيد كتابة شذرات من سيرتها وأفكارها الذاتية، وتحولها إلى مقتنيات شعرية تتجاوز الأصل الواقعي، وتمحوه أحياناً. السرد يُطيل القصائد، ويصعّب اقتباس مقاطع صافية ومكتفية بنفسها منها. الشعرية المستهدفة تتراكم ببطء، وتطالب القارئ بالانتظار حتى الخاتمة كي يحظى بالدهشة الكاملة. أحياناً يمكن الإصغاء إلى الخاتمة وحدها كما في قصيدة «فكرة البيوت»: «كل مرة تعود إليه وتراب العالم على أطراف أصابعك. تحشرُ ما استطعتَ حمله في خزائنه. مع ذلك ترفضُ أن تعرّف البيت بأنه مستقبل الكراكيب، حيث أشياء ميتة كانت قد بدت في لحظة ما تفاوضاً مع الأمل. ليكنْ البيت هو المكان الذي لا تلاحظ البتّة إضاءته السيئة. جدارٌ تتسع شروخه حتى تظنَّها يوماً بديلاً للأبواب»، بينما قصيدة مثل «مقبرة سأحفرها» لا تصنع انطباعاً لدى القارئ إلا بإيرادها كاملة: «عائدة إلى البيت بطائر ميت في يدي، ومقبرة صغيرة سأحفرها تنتظرنا في الحديقة/ لا دماء على ريشه المغسول، جناحاه مفرودان، ونقطة ندى على منقاره ربما تكون خلاصة الروح/ كأنه طار أياماً وهو ميتٌ بالفعل. تحدّد سقوطه أمام عينيّ الرّب، مائلاً وثقيلاً، وأمام عينيّ. أنا التي تركتُ بلداً في مكان ما لأتمشى في هذه الغابة، أحملُ جثةً لم ينتبه لغيابها السّربْ. عائدة إلى البيت في جنازة كان يجب أن تكون مهيبةً، لولا هذا الحذاء الرياضي».

بالطريقة ذاتها، تُستعاد شذراتٌ من الطفولة، وغياب الأم، ورحيل أسامة الدناصوري، والإجازات المؤقتة إلى «تلك الحياة التي حَشرَ فيها أكثر من أب طموحه، أكثر من أمّ مقصاتها/ أكثر من طبيب مهدئاته، أكثر من مناضل سيفه، أكثر من مؤسسة غباوتها، أكثر من مدرسة شعرية تصوّرها عن الشعر»، لكنها في قصيدة أخرى حياةٌ «يمكنني ضمُها إذا شئت، يمكنني حتى الجلوس على ركبتيها، والغناء أو العويل».

الأخبار اللبنانبة، 20 مارس 2013

http://www.al-akhbar.com/node/179715

من السرد، تنشأ قصائد إيمان مرسال (1966). ربما علينا أن نحدد أكثر، ونقول إنّ هذه القصائد تنشأ من السرد الخام، لا من النثر المدرَّب على التحول بسرعة إلى قصيدة نثر. كأنّ الشاعرة المصرية تبدأ الكتابة من لحظة أسبق مما سُمّي «شعرية النثر»، وهي ممارسة تزامنت مع أقران آخرين مثل أحمد يماني وياسر عبد اللطيف وعلاء خالد وأسامة الدناصوري، في ثمانينيات وتسعينيات الشعر المصري، حيث جرى الرهان على استثمار السرد لكتابة «القصيدة اليومية» و«قصيدة التفاصيل»، لكنها كانت في العمق قصيدة زوال سحر القضايا والأحلام الكبرى، وأفول صورة الشاعر/ النبي لمصلحة صورة الشاعر/ المواطن وقصيدة «الإنسان الصغير».كان السرد جزءاً من حساسية ضجر أصحابها من التهويم اللغوي والعاطفة المفرطة. ضجرٌ سمح لبعضهم بإيجاد صلات مع تجارب ومؤثرات غير مصرية. خلطةٌ سمحت، بدورها، بإدارة الظهر للبلاغة النيوتقليدية، وامتداح مفردات الحياة اليومية. ربما صار هذا التوصيف متقادماً مقارنة بالمجازفات التي أخذت تلك التجارب إلى ممارسات ناضجة، لكن بعض عناصر هذا التوصيف لا تزال تلوح في قصائد راهنة يكتبها هؤلاء. التقارب بين الأسماء كان نوعاً من تبادل وجهات النظر، ونوعاً من التجرؤ على السائد أيضاً. هكذا، ظهرت «شلل» شعرية بالمعنى الإيجابي للكلمة، لكن الطموحات الذاتية راحت تقدِّم «المفرد» على صيغة «الجمع»، وإن كان ذلك يحدث تحت لافتة عامة شملت أسماء روائية ونقدية مجايلة، وأخرى من أجيال سابقة أيضاً.

داخل هذه الصورة، يمكن قراءة تجربة إيمان مرسال كصوت شعري نشأ ضمن «جيل»، قبل أن تحظى بمزاج خاص ورِواق ضيق على الأوتوستراد العام. مزاجٌ لاح في باكورتها «اتصافات» (1990)، قبل أن يكشف عن ممارسات أكثر تأملاً وفلسفةً في «ممر معتم يصلح لتعلم الرقص» (1995)، ويتحول الشعر مسألة شخصية أكثر في «المشي أطول وقت ممكن» (1997). أثناء ذلك، كان تسريبُ شذرات من السيرة إلى الكتابة ممكناً، كما في قصيدة «عتبة» التي تصف افتراق المجموعة عن مشهد سائد: «كنا نصرخ بصوت عالٍ/ دون أن يفهمنا أحد»، وتنتهي بافتراق الشاعرة نفسها عن المجموعة أيضاً: «وعندما قررتُ أن أتركهم جميعاً/ أن أمشي وحدي/ كنتُ قد بلغتُ الثلاثين». التَّرْكُ سيتحول لاحقاً إلى ذهاب وإياب بين عالمين في مجموعتها الرابعة «جغرافيا بديلة» (2006). عنوانٌ سيحظى بدور مستقبلي في مجموعتها الجديدة «حتى أتخلى عن فكرة البيوت» (شرقيات/ التنوير).

السرد يأخذ راحته بالكامل في المجموعة الجديدة. القصائد مكتوبة على سطور كاملة، لكنّ ذلك ـــ باستثناءات قليلة ـــ لا يُوقعها في الاستطراد المجاني. السرد يجلب معه روحاً حديثة ولغة حيادية ودقيقة تجفّف التهافت الوجداني الذي يمكن أن ينشأ من مفارقات الحنين بين الأمكنة والأزمنة. الحيادية صفة مرافقة لنبرة الشاعرة التي تُعيد كتابة شذرات من سيرتها وأفكارها الذاتية، وتحولها إلى مقتنيات شعرية تتجاوز الأصل الواقعي، وتمحوه أحياناً. السرد يُطيل القصائد، ويصعّب اقتباس مقاطع صافية ومكتفية بنفسها منها. الشعرية المستهدفة تتراكم ببطء، وتطالب القارئ بالانتظار حتى الخاتمة كي يحظى بالدهشة الكاملة. أحياناً يمكن الإصغاء إلى الخاتمة وحدها كما في قصيدة «فكرة البيوت»: «كل مرة تعود إليه وتراب العالم على أطراف أصابعك. تحشرُ ما استطعتَ حمله في خزائنه. مع ذلك ترفضُ أن تعرّف البيت بأنه مستقبل الكراكيب، حيث أشياء ميتة كانت قد بدت في لحظة ما تفاوضاً مع الأمل. ليكنْ البيت هو المكان الذي لا تلاحظ البتّة إضاءته السيئة. جدارٌ تتسع شروخه حتى تظنَّها يوماً بديلاً للأبواب»، بينما قصيدة مثل «مقبرة سأحفرها» لا تصنع انطباعاً لدى القارئ إلا بإيرادها كاملة: «عائدة إلى البيت بطائر ميت في يدي، ومقبرة صغيرة سأحفرها تنتظرنا في الحديقة/ لا دماء على ريشه المغسول، جناحاه مفرودان، ونقطة ندى على منقاره ربما تكون خلاصة الروح/ كأنه طار أياماً وهو ميتٌ بالفعل. تحدّد سقوطه أمام عينيّ الرّب، مائلاً وثقيلاً، وأمام عينيّ. أنا التي تركتُ بلداً في مكان ما لأتمشى في هذه الغابة، أحملُ جثةً لم ينتبه لغيابها السّربْ. عائدة إلى البيت في جنازة كان يجب أن تكون مهيبةً، لولا هذا الحذاء الرياضي».

بالطريقة ذاتها، تُستعاد شذراتٌ من الطفولة، وغياب الأم، ورحيل أسامة الدناصوري، والإجازات المؤقتة إلى «تلك الحياة التي حَشرَ فيها أكثر من أب طموحه، أكثر من أمّ مقصاتها/ أكثر من طبيب مهدئاته، أكثر من مناضل سيفه، أكثر من مؤسسة غباوتها، أكثر من مدرسة شعرية تصوّرها عن الشعر»، لكنها في قصيدة أخرى حياةٌ «يمكنني ضمُها إذا شئت، يمكنني حتى الجلوس على ركبتيها، والغناء أو العويل».

الأخبار اللبنانبة، 20 مارس 2013

http://www.al-akhbar.com/node/179715

Published on April 26, 2013 10:30

February 24, 2013

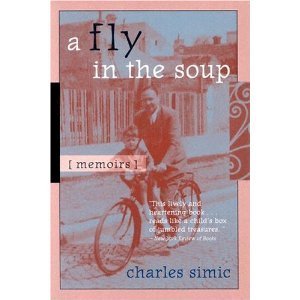

a Fly in the Soup by Charles Simic

تشارلز سيميك، "ذبابة في الشوربة". ترجمة إيمان مرسال

أناسٌ كثيرون ماتوا في البناية التي تقع في الجهة المقابلة من الشارع، بما فيهم أسرة كان لها صبي في عمري، ولسبب ما، عاد الموضوع لذهني مجدداً بعد ذلك بسنوات. قيل لي مرات ومرات كم كانت أسرة طيبة وكم كان الصبي وسيماً وأن ملامحه كانت تشبه ملامحي بعض الشيء. وجدت ذلك مخيفاً. لكن القصة أُعيد سردها بغُلالة من النسيان كأن لهذا صلة ما بي. ليس عندي فكرة كيف كانت ملامحه، كما ليس عندي فكرة كيف كانت ملامحي في هذه السن الصغيرة. لكني ظللت أتخيله بوضوح بينما أنا أكبر كأنه كان شريكي في اللعب.هل كان العالم حقاً رماديّاً وقتها؟ في ذكرياتي المبكرة كان العالم دائماً في أواخر الخريف. الجنود رماديون، وهكذا كان الناس.الألمان يقفون في الزاوية. نحن نمرّ بجانبهم. "لا تنظر إليهم"، تهمس أمي. نظرت إليهم على أي حال، وواحد منهم ابتسم. لسبب ما أخافني ذلك.

أناسٌ كثيرون ماتوا في البناية التي تقع في الجهة المقابلة من الشارع، بما فيهم أسرة كان لها صبي في عمري، ولسبب ما، عاد الموضوع لذهني مجدداً بعد ذلك بسنوات. قيل لي مرات ومرات كم كانت أسرة طيبة وكم كان الصبي وسيماً وأن ملامحه كانت تشبه ملامحي بعض الشيء. وجدت ذلك مخيفاً. لكن القصة أُعيد سردها بغُلالة من النسيان كأن لهذا صلة ما بي. ليس عندي فكرة كيف كانت ملامحه، كما ليس عندي فكرة كيف كانت ملامحي في هذه السن الصغيرة. لكني ظللت أتخيله بوضوح بينما أنا أكبر كأنه كان شريكي في اللعب.هل كان العالم حقاً رماديّاً وقتها؟ في ذكرياتي المبكرة كان العالم دائماً في أواخر الخريف. الجنود رماديون، وهكذا كان الناس.الألمان يقفون في الزاوية. نحن نمرّ بجانبهم. "لا تنظر إليهم"، تهمس أمي. نظرت إليهم على أي حال، وواحد منهم ابتسم. لسبب ما أخافني ذلك.

في ليلة جاء الجستابو لاعتقال والدي. كانوا يفتشون في كل مكان محدثين ضجة كبيرة. كان والدي قد ارتدى ملابسه بالفعل. كان يقول شيئاً، ربما كان ينكّت. تلك كانت طريقته. مهما كان الوضع قاتماً، كان يجد شيئاً مضحكاً ليقوله. بعد سنوات عديدة، محاطاً بالأطباء والممرضات بعد تعرضه لأزمة قلبية خطيرة، أجاب على سؤالهم "كيف تشعر الآن يا سيدي؟" بـ "أن أطلب بيتزا وبيرة". ظن الأطباء أنه تعرض لتلف في المخ. كان عليّ أن أشرح لهم أن هذا سلوك طبيعي بالنسبة له.على الأرجح أنني عدت للنوم بعد أن أخذوا والدي. على كل حال لم يحدث شيءٌ في تلك المرة. أفرجوا عنه. لم يكن ذنبه أن أخاه الأصغر سرق شاحنة من الجيش الألماني ليأخذ صديقته في نزهة. الألمان كانوا مدهوشين، تقريباً مذهولين من الجرأة. أرسلوه للعمل في ألمانيا. لقد قاموا بالمحاولة، ولكنه تسلّل من بين أصابعهم.

وفّر لنا زمن الحرب ملاهٍ للرياضة وزحاليق وبيوت خشبية وحصون ومتاهات يمكن العثور عليها في ذلك الخراب عبر الشارع. كان هناك جزء قد تبقى من الدرج، كنا نصعد بين الحطام وفجأة تظهر السماء! ولد صغير سقط على رأسه ولم يعُد أبداً لما كان عليه. أمهاتنا حرّمن علينا الاقتراب من الدمار، هدّدننا، حاولن أن يشرحن المخاطر الكثيرة التي تنتظرنا، مع ذلك كنا نذهب. جالسون بسعادة بين أطلال غرفة طعام شخصٍ ما بالدور الثالث، يأتينا من الشارع تحتنا صياح واحدة من أمهاتنا وهي تشير إلينا بينما ابنها يهرول إلى أسفل مجاهداً في تذكر أين كان يضع قدميه أثناء الصعود. كنا نلعب جنوداً، استمرت الحرب. نزلت القنابل. ولعبنا جنوداً. أطلقنا النار على بعضنا البعض طوال النهار. طاخ ..طخ ..طخ. سقطنا على الرصيف قتلى. ركضنا بين الزحام مقلدين صوت الطائرات المقاتلة وهي تغطس وتقب.ثم أصبحنا حاملات قذائف. أسقطنا أشياء من الشباك أو البلكونة على الناس في الشارع. الجاذبية الأرضية هي صديقة القنبلة. أتذكر قراءتي مرة في دليل للجيش. القنابل إما تُحمل تحت الجناح أو توضع في مقصورة خاصة داخل الطائرة. بالنسبة لنا، كان علينا فقط أن نفرد أذرعتنا، نزيد من سرعة المواتير، وندور كمروحة هوائية ونحن نحمل جسماً في أيدينا حتى يتم التخلص من حمولتنا.

أناسٌ كثيرون ماتوا في البناية التي تقع في الجهة المقابلة من الشارع، بما فيهم أسرة كان لها صبي في عمري، ولسبب ما، عاد الموضوع لذهني مجدداً بعد ذلك بسنوات. قيل لي مرات ومرات كم كانت أسرة طيبة وكم كان الصبي وسيماً وأن ملامحه كانت تشبه ملامحي بعض الشيء. وجدت ذلك مخيفاً. لكن القصة أُعيد سردها بغُلالة من النسيان كأن لهذا صلة ما بي. ليس عندي فكرة كيف كانت ملامحه، كما ليس عندي فكرة كيف كانت ملامحي في هذه السن الصغيرة. لكني ظللت أتخيله بوضوح بينما أنا أكبر كأنه كان شريكي في اللعب.هل كان العالم حقاً رماديّاً وقتها؟ في ذكرياتي المبكرة كان العالم دائماً في أواخر الخريف. الجنود رماديون، وهكذا كان الناس.الألمان يقفون في الزاوية. نحن نمرّ بجانبهم. "لا تنظر إليهم"، تهمس أمي. نظرت إليهم على أي حال، وواحد منهم ابتسم. لسبب ما أخافني ذلك.

أناسٌ كثيرون ماتوا في البناية التي تقع في الجهة المقابلة من الشارع، بما فيهم أسرة كان لها صبي في عمري، ولسبب ما، عاد الموضوع لذهني مجدداً بعد ذلك بسنوات. قيل لي مرات ومرات كم كانت أسرة طيبة وكم كان الصبي وسيماً وأن ملامحه كانت تشبه ملامحي بعض الشيء. وجدت ذلك مخيفاً. لكن القصة أُعيد سردها بغُلالة من النسيان كأن لهذا صلة ما بي. ليس عندي فكرة كيف كانت ملامحه، كما ليس عندي فكرة كيف كانت ملامحي في هذه السن الصغيرة. لكني ظللت أتخيله بوضوح بينما أنا أكبر كأنه كان شريكي في اللعب.هل كان العالم حقاً رماديّاً وقتها؟ في ذكرياتي المبكرة كان العالم دائماً في أواخر الخريف. الجنود رماديون، وهكذا كان الناس.الألمان يقفون في الزاوية. نحن نمرّ بجانبهم. "لا تنظر إليهم"، تهمس أمي. نظرت إليهم على أي حال، وواحد منهم ابتسم. لسبب ما أخافني ذلك.في ليلة جاء الجستابو لاعتقال والدي. كانوا يفتشون في كل مكان محدثين ضجة كبيرة. كان والدي قد ارتدى ملابسه بالفعل. كان يقول شيئاً، ربما كان ينكّت. تلك كانت طريقته. مهما كان الوضع قاتماً، كان يجد شيئاً مضحكاً ليقوله. بعد سنوات عديدة، محاطاً بالأطباء والممرضات بعد تعرضه لأزمة قلبية خطيرة، أجاب على سؤالهم "كيف تشعر الآن يا سيدي؟" بـ "أن أطلب بيتزا وبيرة". ظن الأطباء أنه تعرض لتلف في المخ. كان عليّ أن أشرح لهم أن هذا سلوك طبيعي بالنسبة له.على الأرجح أنني عدت للنوم بعد أن أخذوا والدي. على كل حال لم يحدث شيءٌ في تلك المرة. أفرجوا عنه. لم يكن ذنبه أن أخاه الأصغر سرق شاحنة من الجيش الألماني ليأخذ صديقته في نزهة. الألمان كانوا مدهوشين، تقريباً مذهولين من الجرأة. أرسلوه للعمل في ألمانيا. لقد قاموا بالمحاولة، ولكنه تسلّل من بين أصابعهم.

وفّر لنا زمن الحرب ملاهٍ للرياضة وزحاليق وبيوت خشبية وحصون ومتاهات يمكن العثور عليها في ذلك الخراب عبر الشارع. كان هناك جزء قد تبقى من الدرج، كنا نصعد بين الحطام وفجأة تظهر السماء! ولد صغير سقط على رأسه ولم يعُد أبداً لما كان عليه. أمهاتنا حرّمن علينا الاقتراب من الدمار، هدّدننا، حاولن أن يشرحن المخاطر الكثيرة التي تنتظرنا، مع ذلك كنا نذهب. جالسون بسعادة بين أطلال غرفة طعام شخصٍ ما بالدور الثالث، يأتينا من الشارع تحتنا صياح واحدة من أمهاتنا وهي تشير إلينا بينما ابنها يهرول إلى أسفل مجاهداً في تذكر أين كان يضع قدميه أثناء الصعود. كنا نلعب جنوداً، استمرت الحرب. نزلت القنابل. ولعبنا جنوداً. أطلقنا النار على بعضنا البعض طوال النهار. طاخ ..طخ ..طخ. سقطنا على الرصيف قتلى. ركضنا بين الزحام مقلدين صوت الطائرات المقاتلة وهي تغطس وتقب.ثم أصبحنا حاملات قذائف. أسقطنا أشياء من الشباك أو البلكونة على الناس في الشارع. الجاذبية الأرضية هي صديقة القنبلة. أتذكر قراءتي مرة في دليل للجيش. القنابل إما تُحمل تحت الجناح أو توضع في مقصورة خاصة داخل الطائرة. بالنسبة لنا، كان علينا فقط أن نفرد أذرعتنا، نزيد من سرعة المواتير، وندور كمروحة هوائية ونحن نحمل جسماً في أيدينا حتى يتم التخلص من حمولتنا.

Published on February 24, 2013 06:29

February 18, 2013

Chus Pato e Iman Mersal

Published on February 18, 2013 00:21

February 5, 2013

صدر اليوم، 4 فبراير 2013، عن دار التنوير ودار شرقي...

صدر اليوم، 4 فبراير 2013، عن دار التنوير ودار شرقيّات "حتّى أتخلّى عن فِكرة البيوت".

يوجد الكتاب في جناح دار التنوير بصالة امتداد ألمانيا ب. وسيتواجد في المكتبات يوم الأربعاء القادم.

يوجد الكتاب في جناح دار التنوير بصالة امتداد ألمانيا ب. وسيتواجد في المكتبات يوم الأربعاء القادم.

تصميم الغلاف للفنانة الألمانية تيجر شتانجل

February 4, 2013, the release of thirty seven new poems by Iman Mersal in her fifth collection "Until I Give Up The Idea Of Home", published by Dar Sharqiyat and Dar Al- Tanweer

يوجد الكتاب في جناح دار التنوير بصالة امتداد ألمانيا ب. وسيتواجد في المكتبات يوم الأربعاء القادم.

يوجد الكتاب في جناح دار التنوير بصالة امتداد ألمانيا ب. وسيتواجد في المكتبات يوم الأربعاء القادم.تصميم الغلاف للفنانة الألمانية تيجر شتانجل

February 4, 2013, the release of thirty seven new poems by Iman Mersal in her fifth collection "Until I Give Up The Idea Of Home", published by Dar Sharqiyat and Dar Al- Tanweer

Published on February 05, 2013 08:31

January 19, 2013

Walking As Long As Possible & New poems in Spanish, ...

Walking As Long As Possible & New poems in Spanish, from HUERGA Y FIERRO, Madrid. Translated by Laura Salguero Esteban and Margarita Ossorio Menendez.

Walking As Long As Possible & New poems in Spanish, from HUERGA Y FIERRO, Madrid. Translated by Laura Salguero Esteban and Margarita Ossorio Menendez.CAMINAR CUANTO SEA POSIBLE. Y OTROS POEMAS

Autor:MERSAL, IMAN

ISBN: 978-84-8374-997-5

EAN: 9788483749975

Año: 2012

Precio: 11 €

Editorial: HUERGA Y FIERRO

Lugar de edición: Madrid

Published on January 19, 2013 18:20

December 29, 2012

من النافذة

من الممكن أن تميّز الشخص الذي تحطّم من قبلالشخص الذي بعد أن تحطّم نجحوا في تثبيت ظهره أو ربط عنقه بالكتفين، من وقفتك هذه، تشرب القهوة وتتابع العابرين،قد تخمّن شكل الشريان الذي نقلوه من معصمه إلى قلبه، أو تلمحلمعان المسامير التي استوردوها من أجل الرّكبة. سترى بوضوح إخلاصه لخطوته،بطيءٌ ربما ويمشي عادةً في خطٍ مستقيملن يلتفت نحوك فترى عينيه؛ إنه مغلقٌ بإحكام.

الأمر سيكون أسهل مع شخصٍ تبعثر من قبل؛الشخص الذي تبعثر من قبل عادةً ما يتلفّت حوله، كأنهيبحث عن جزءٍ ما زال ضائعاً منهوقد يبدو في التفاتته حلواً جداً لأنهم ألصقوه بالصمغأومرّاً بعض الشيء لأنه يبالغ في إضافة الغراء ليسدّ فجوةً بين عضويْن.

لا أظن أنك من خلف زجاج النافذة، يمكن أن تُدرك هؤلاء الذين تمزّقوا من قبللا شيء يميّزهم في الحقيقة!أقصد، ربما كلٌ منهم لا يشبه إلا نفسهمثل ملصقات مختومة تم نزعها من أغلفة المظاريفوانتهت عند هواة جمع الطوابع.

Published on December 29, 2012 15:56

November 12, 2012

مثل القصيدة التي كنت أكتبها في الحلم

السيف تحت إبطي مثل شمسية تنتظر مطراً لتنفتح

غريمي على ركبتيه وجمهوره يصرخ كيف لن يقتل أحدٌ أحداً

معجزات تحدث ولا تسأل كيفوترخّ السماء حروفاًكلّما تكوّنت كلمة التأم جرحٌ ما في هذا العالمفي الطريق كنت على طرف قناة وأمي على الطرف الآخربيننا سرب من الأوزّ نجحنا أخيراً في إعادته إلى البيتفي البيت كنت أقشر برتقالاً وأقطّع تفاحاً في جلسة صُلح مع الفاكهةوكأن عيالي أكلوا كثيراً حتى أنني خفتُ أن أحسدهمربما نمتُ بعدها أو عبرت لذّةٌ من أصابع قدميّالدم كان نظيفاً في عروقيوتؤرجحني سحابةالسعادة اكتملت والغريب أنني عرفت لحظتها أنها السعادة

Published on November 12, 2012 10:47