Carlos Arroyo González's Blog

October 13, 2021

Cenizas de Astarca (Crónicas de Astarca, libro 1) - Capítulo 1

Ya está cerca, pensó Garian. Casi puedo olerlo.

Sin embargo no aparecía.

Todos contenían la respiración. Hasta ahora siempre había llegado a la misma hora, ¿qué estaba pasando?

Garian se aventuró a asomarse a través de la estrecha ventana de la torre en ruinas. En la negrura de la noche, apenas pudo ver los campos negros y cubiertos de ceniza. El resplandor plateado de una hoja que se movía. Y nada más.

¿Qué se suponía que estaba pasando?

Sintió una mano en el hombro. Al volverse, encontró la mirada vidriosa del pequeño Citer. Su mano temblaba, suplicándole a través del peto de cuero. Garian no supo qué contarle ni cómo tranquilizarlo, así que se limitó a girarse de nuevo, y a contemplar los campos bajo la noche. Bajo aquella anómala noche.

El suelo tembló bajo sus pies. Se escucharon varios gemidos de sorpresa. El aire contenido liberado por el miedo. Las llamas de las antorchas se estremecieron, y las sombras de los que se agazapaban en la torre en ruinas bailaron sobre las rocas húmedas una danza de terror e incertidumbre.

Sin embargo pasaron los minutos y las horas, y después de aquel estremecimiento, nada más sucedió aquella noche.

Cuando el cielo se había tornado de un azul profundo, aún casi negro, comenzaron a abandonar la torre, y recorrieron en silencio el camino de vuelta hacia Ciudad Topacio. Algunos aún levantaban miradas suspicaces a su alrededor, esperando que en cualquier momento pudiera revelarse aquello que más temían. Sin embargo, cuando los primeros rayos del sol asomaron sobre las lejanas Montañas de Plata, ya podían ver los muros de la ciudad en ruinas. Y aunque los ánimos se habían recobrado, al menos un poco, aquella incertidumbre, aquel desasosiego, resultaba de algún modo aún peor. No comprender no era bueno. No comprender, aquellos días, podía significar la diferencia entre vivir o morir. Por eso nadie dijo nada durante el camino de vuelta, ni tampoco mientras cada uno se retiraba a su morada.

Un nuevo día, pensaba Garian, acariciándose la enorme cicatriz de su brazo. En cierto modo, la cicatriz casi parecía sonreír, reflejando aquellos primeros tímidos rayos de luz. Recordaba cómo le había dolido. Lo recordaba muy bien. Cómo las garras del Feralodón se le hincaban en la carne y comenzaban a arrastrar, tirando, llevándose por delante nervios y tendones, mientras el mundo a su alrededor parecía destellar con una nueva luz que nunca habría imaginado posible.

—¡Quieres o no!

Céfiro lo observaba desde el umbral de la puerta sujetando un par de jarras enormes. Garian tendió una mano. Sí. Claro que quería.

Daba la impresión de que sobre los hombros de Céfiro podía soportarse una montaña entera, y a veces Garian sentía ganas de cederle todo el peso de aquella locura y olvidarse, alegando cualquier excusa. Céfiro era tan ancho que tenía que colocarse ligeramente ladeado para poder entrar por la mayoría de las puertas. Sus ojos de un azul muy claro siempre estaban enrojecidos, como si le emocionase algún oscuro secreto que sólo él conociera. Las jarras en sus manos parecían tazas de té.

—No podemos quedarnos otra noche aquí —dijo Céfiro con voz de trueno. En la chimenea, un tronco crujió, y una lluvia de chispas ascendió hasta desaparecer por el hueco—. Sería demasiado arriesgado.

—Lo sé —lo sabía muy bien, pero evitaba pensar en ello—. ¿Alguna noticia de Gael?

Céfiro negó con la cabeza, sombrío, perdiendo sus ojos enrojecidos en el vino que se había reducido hasta la mitad con su primer trago.

—Tal vez podamos arriesgarnos y esperar un poco más —dijo Garian.

Céfiro lo miró. Sabía tan bien como Garian que aquello no tenía sentido. También comprendía por qué acababa de decir aquello aunque no creyera ni remotamente que fueran a hacer algo así. Así que se limitó a observarlo un instante antes de apurar su jarra con otro titánico trago. Se levantó.

—Iré preparando a la gente —dijo.

Cuando Céfiro salió, Garian echó la vista atrás y observó su montaña de recuerdos bajo la luz cambiante de las llamas. Objetos de un mundo muy diferente, antes de que la ciudad fuera aniquilada. Antes de que apenas quedaran los esqueletos de los ruinosos edificios. Antes de que el mundo se convirtiera en un cascarón cubierto de ceniza. “Nunca debieron fabricar los dados”, decían algunos. “Fue demasiado para el rey”. “El monstruo que ahora asola el mundo es la consecuencia”, decían otros. Muchos hablaban sólo de oídas. Otros cogían las palabras que escuchaban de refilón y las transformaban en una historia que tuviera sentido, intentando encajar las piezas de todo aquel caos.

Entre aquella montaña de objetos de todo tipo que Garian había ido acumulando había muchas cosas inservibles, y él lo sabía. Pero sin embargo había decidido guardarlas. Eran como un ancla con su vida anterior. Una forma de decirse que nada había cambiado. Pero sabía que pronto tendría que separarse de todo aquello, y sería como cortar definitivamente con el mundo tal y como lo conocía. Y ahora por fin se acercaba el momento. Ahora era oficial. Estaban a punto de abandonar Ciudad Topacio para siempre.

Cuando todo empezó no parecía más que otro oscuro rumor. Otra de aquellas historias para asustar a los niños. Sin embargo, cuando los primeros cadáveres de ganado habían comenzado a aparecer, las miradas condescendientes se convirtieron en dudas, y por último no quedó más remedio que admitir lo que estaba sucediendo.

Garian pasaba los ojos sobre todos aquellos objetos, decidiendo inconscientemente qué se llevaría con él y qué dejaría allí. Herramientas, ropa, algunos libros. Había recopilado todo aquello en sus exploraciones a través de las ruinas de la ciudad. En cuanto podía, le gustaba internarse entre las ruinas de aquel mundo pasado y hurgar entre sus restos, y de cuando en cuando conseguía cosas interesantes. Le gustaba entrar casa por casa sin saber qué le aguardaría en su interior. Y había dejado para el final el lugar más prometedor. Las ruinas del castillo permanecían aún inexploradas.

Observó el hacha de Céfiro, apoyada en un rincón. En la empuñadura aún se apreciaban algunos costrones de la sangre seca de algún pobre diablo que lo hubiera incomodado, tal vez en algún oscuro callejón de los que serpenteaban entre el barrio de las tabernas, ahora completamente impenetrable por los escombros.

Céfiro había sido un pendenciero. Tal vez. Eso era lo que decían. Él siempre decía que sólo se había defendido. Bueno, quizá a veces se le hubiera ido un poco la mano. Con el vino y con el hacha. En cualquier caso ahora nada de eso tenía sentido. Habían intentado recuperar aquel lugar y había resultado un esfuerzo inútil. El Feralodón no había aparecido aquella noche. Sin embargo, de algún modo, aquello resultaba mucho más ominoso que su presencia. Como un último aviso. Y tanto él como Céfiro habían aprendido a apreciar ese tipo de sutilezas.

Lo habían aprendido muy bien.

En una ocasión Céfiro le había contado cómo echaba de menos su antigua vida. Bueno, cualquiera la echaría de menos dadas las circunstancias, claro. Pero él recordaba con cariño el olor a humo de las tabernas, el vino abrasándole la garganta y nublándole el juicio. La ocasional trifulca en un callejón.

Miraba el filo del arma, en el que casi creyó ver el reflejo del monstruo, aún muy claro en su recuerdo. Y recordó cuando Céfiro lo arrancó de las garras del monstruo, de modo que de aquel episodio pudiera salir con aquella larga cicatriz pálida que le recorría el brazo, pero con la cabeza aún sobre los hombros.

Lo poco de historia que sabía Garian lo había aprendido en los libros que había encontrado explorando las casas abandonadas. Así fue cómo, por ejemplo, se enteró de que los llamados Unari, también conocidos como Guardianes Primordiales, habían elaborado unos dados tan poderosos que podían cambiar el curso incluso del propio tiempo. Esos dados podían recoger los fragmentos de magia que en cada momento flotan a nuestro alrededor, y canalizarlos en poderosos encantamientos capaces de cambiar el curso de la historia. Y se los entregaron al rey Magriel. Garian había deducido el resto a través de los rumores que había escuchado antes y después del Gran Cataclismo. Al parecer, al principio Magriel hizo buen uso de ellos, gobernando con rectitud, utilizándolos sólo cuando era necesario. Pero poco a poco fue corrompiéndose, y comenzó a tomar decisiones cada vez más retorcidas. Finalmente aquello culminó con el rey desencadenando aquel cataclismo, la aparición del Feralodón y otros seres oscuros, y la destrucción de la civilización tal y como se conocía. Una civilización que los pocos supervivientes intentaban recuperar desde las cenizas.

Y lo de las cenizas no es una metáfora. El mundo continuaba cubierto por una capa de ceniza, recuerdo de aquel incidente. Cuando unas personas decidían instalarse en algún lugar, o intentaban cultivar en aquella tierra árida y gris, tenían que retirar primero la ceniza, y repetir la operación casi a diario, cuando el viento volvía a arrastrarla de nuevo. Así que la mayoría había optado por una vida nómada.

Garian, a partir de los restos y recuerdos que iba hallando, se esforzaba por mantener viva la memoria de aquel mundo, para asegurarse de que no se perdiera en la corriente del tiempo, y para tal vez algún día poder recuperar todo aquello. Aunque desde luego no tenía ni la menor idea de cómo lograrlo. No era fácil, cuando al salir al exterior tenías que caminar sobre esa capa de ceniza, y al caer la noche escuchabas a lo lejos el estruendo del rugido del Feralodón. O cuando caminabas entre las ruinas de lo que una vez fuera el mundo, que ahora no era más que un montón de escombros.

Decidió dedicar aquella mañana a registrar los últimos rincones que le quedaban por explorar de aquella ciudad. Tal vez nunca más pudiera tener la oportunidad de hacerlo. Sobre todo cuando lo que le quedaba por explorar eran las ruinas del castillo del rey Magriel. Quién sabía qué clase de tesoros lo aguardarían allí dentro. Mientras recargaba el aceite de la lámpara y se aseguraba el arco a la espalda, intentó imaginar lo que podría haber allí, esperándolo en la penumbra de las ruinas.

Garian se aventuró a través de las calles desiertas y silenciosas de Ciudad Topacio, caminando sobre las cenizas, que se arremolinaban a su alrededor a cada paso. Las nubes habían cubierto de nuevo aquel mundo gris y desolado, y en ese momento había poca diferencia respecto a la luz nocturna. Garian levantaba la lámpara frente a él, y la luz anaranjada danzaba a cada paso. Un trueno detonó en lo alto y la lluvia comenzó a caer. Gruesos goterones que abrían agujeros en la ceniza, como si fueran piedras arrojadas por algún gigante.

Llegó frente al castillo. Las torres derruidas, los muros cubiertos de musgo, llenos de grietas. Varios árboles habían comenzado a crecer entre los escombros. Sin embargo, a pesar del destrozo que el cataclismo había causado, de algún modo el castillo aún conservaba un cierto aire de esplendor que lograba transmitir la majestuosidad y esplendor del reino de Magriel. Una arquitectura orgullosa, de altas columnas y muros recargados de adornos, relieves, estatuas de héroes. Observándolas, Garian pensó en lo mucho que necesitaba el mundo en ese momento uno de aquellos héroes.

Escaló sobre una montaña de escombros y atravesó una puerta desvencijada que colgaba de uno de sus goznes. Al otro lado, un pasillo en el que apenas lograba entrar un hilo de aquella luz pálida y enfermiza que bañaba Astarca.

Atravesando las ruinas, rescató un par de viejos objetos del viejo mundo que le llamaron la atención. Si algo había aprendido en sus incursiones era que una nunca podía estar seguro acerca de qué podría resultar de utilidad. Muchas de las cosas que encontraba ni siquiera sabía para qué servían, pero sin embargo podían terminar resultando muy útiles. Eso era al menos lo que se decía para justificar que tras cada una de sus exploraciones regresara con un saco lleno de objetos que en la mayoría de ocasiones eran arrojados al montón, para nunca volver a mirarlos. En más de una ocasión había intentado obligarse a pasar de largo frente a alguna baratija inútil. Pero siempre encontraba alguna excusa para recogerla de todos modos. Céfiro le había dicho que le preocupaba aquel comportamiento y que un día iba a prenderle fuego a aquella montaña de trastos inútiles.

Entre toda aquella basura, lo que más útil les habían resultado habían sido los libros. Allí había explicaciones, relatos, todo tipo de información práctica que tal vez resultara relevante o tal vez no. Por ejemplo los libros que hablaban de contabilidad y otras cosas que tal vez fueran relevantes en el mundo anterior al Gran Cataclismo, Garian los desechaba casi al instante. Sin embargo, los libros de mapas, o los que hablaban de la mejor forma de conservar la carne, esos incluso Céfiro se aseguraba de tenerlos a buen recaudo.

Garian atravesó la sala del trono. El techo se había derrumbado sobre el trono, que había quedado oculto bajo los escombros. Continuó explorando a través de los pasillos y las ruinas. Intentaba recoger sólo aquello de cuya utilidad estuviera seguro. Sin embargo, tras los primeros esfuerzos, pronto se encontró añadiendo al saco una lámpara rota, una vasija resquebrajada, un cuadro que representaba a un solado apoyado sobre su espada, un frasco en el que aún se conservaba un líquido de dudoso aspecto.

Y así, arrastrando tras él aquel saco cada vez más pesado, fue como finalmente llegó al patio interior del castillo. Allí aún se apreciaba el intrincado diseño de un jardín que ahora había comenzado a ser devorado por la maleza. Se sentó a descansar en un banco de piedra resquebrajada. Y fue al dejar la lámpara en el banco junto a él cuando vio algo entre la maleza. Algo asomaba allí bajo un cúmulo de malas hierbas y ramas secas que habían comenzado a cubrir las baldosas de la zona central del jardín. Bajo la lluvia que arreciaba, resguardándose bajo su capa, Garian caminó hacia allí. Retiró la maleza sintiendo cómo las ramas secas le arañaban las manos. Y descubrió un libro. Su cubierta de cuero estaba algo ajada y agrietada. Las páginas se adivinaban abarquilladas por la humedad. Lo cogió y se refugió en el interior del castillo. Fuera, la tormenta se intensificó. El graznido de un cuervo se alzó sobre el estruendo de la lluvia sobre las hojas, las baldosas, y las ruinas. Un perro contestó en algún lugar de la ciudad muerta.

El libro tenía una cuerda a su alrededor. Y sujeta por la cuerda, contra la contracubierta, había una cajita de madera de nogal, adornada con unos sencillos relieves de motivos florales. Garian desató la cuerda, y se dispuso a abrir la caja. Sin embargo, en el último instante lo reconsideró. Decidió primero asegurarse de qué se trataba aquello. Por su experiencia explorando ruinas, sabía que no siempre era buena idea saciar la curiosidad. Al menos al instante, de forma impulsiva e irracional.

Abrió el libro. La cubierta crujió.

El destello del acero, por Ronan de Tolvar. Observó el título, la letra elegante, recargada de adornos. Al ver la fecha que ponía bajo el título se quedó petrificado. Año de mil quinientos cuarenta, Reino de Nirvenia.

Para esa fecha aún faltaban más de quinientos años. Comprobó de nuevo las letras, una tras otra, las letras que indicaban aquella fecha imposible. Pero no había duda. Sacó la pelliza y apuró el último trago.

Pasó la página y comenzó a leer:

Continúa leyendo a través de Amazon, GRATIS con Kindle Unlimited.

May 1, 2021

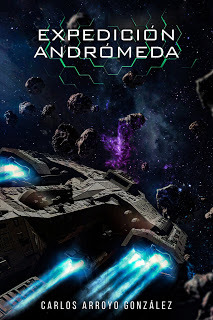

Expedición Andrómeda (Héroes de Nuevo Occidente, 1) - Capítulo 1

La mano siempre tendida, el fusil siempre cargado.

Lema de la infantería de Nuevo Occidente.

Tres semanas después de haber asesinado a Bruce, el capitán Fox Stockton encendió un cigarrillo. Antes de aspirar el humo, lo tiró al suelo y lo descuartizó con su ajada bota de cuero negro. El tabaco quedó esparcido sobre las baldosas blancas del balcón como una pequeña isla arenosa en mitad de un pálido océano.

Le recorrió un escalofrío cuando una ráfaga de aire gélido llegó desde las montañas. Se arrebujó en su grueso abrigo del ejército y regresó al interior de su apartamento, cerrando la puerta corredera tras de sí. Ni siquiera dentro de casa se quitaba aquel abrigo pesado y áspero, ya que la calefacción era un lujo que hacía tiempo que no se podía permitir. En lo más crudo del invierno, a veces durante la noche se formaba una capa de escarcha sobre la pantalla del televisor (un modelo antiguo, diez veces más barato que los modernos holovisores), el cual conservaba como artículo decorativo, o como heraldo de los tiempos en los que una hora de luz no suponía sacrificar una de las comidas del día.

Y sobre el televisor, en un mural de corcho, el colorido mosaico de las insignias que había recibido por sus servicios a lo largo de su carrera. Medallas que al parecer resultaban suficientes para calmar las conciencias de los gobernantes de Nuevo Occidente. Cuando lo expulsaron pensó en venderlas. Pronto averiguó que no tenían mayor valor que el de una colección de chapas de cerveza.

Se permitió colocar un pequeño tronco de abedul en la estufa, un viejo modelo de hierro retorcido y oxidado. Prendió un par de bolas de papel hechas con las páginas de un periódico atrasado, y cuando se aseguró de que las llamas se habían agarrado al tronco cerró la puertecilla de la estufa. A través de dos delgadas rendijas podía verse el infierno del interior. En la penumbra del apartamento, la luz que se filtraba por las rejillas le daba a la estufa aspecto de robot desequilibrado. Imaginó que su propio aspecto debió ser algo muy similar cuando se cargó a Bruce.

Hundido en el sofá, mecido por el calor de la estufa, su mente quiso arrastrarlo de nuevo hacia aquel episodio. Lo cargaba dentro de su pecho desde hacía casi un mes, y en lugar de olvidarlo, tenía la impresión de que cada vez se hacía más grande, como una noche que crece desde el fondo de un abismo. Recordaba sobre todo la expresión de su cara, su boca abierta mostrando una gruta de desesperación, y la expresión de incredulidad en sus ojos mientras Fox le clavaba la navaja con la que estaba pelando una manzana arrugada.

Recordó la sangre que se filtraba a través de la navaja hundida en su cuello como una Excalibur de cinco interdólares, y cómo se escurría entre los dedos de Bruce derramándose a chorros sobre la camisa floreada y el billete de lotería.

Observó atónito cómo Bruce caía de rodillas y finalmente al suelo, quedando inmóvil. Un charco negruzco se extendió a su alrededor sobre las tablillas del suelo, barnizándolas con su última agonía.

Fox permaneció unos segundos así, incapaz de reaccionar. Una corriente de aire a través de la puerta del balcón le hizo reaccionar. La cerró. Marcó el número de la policía. Una parte de él, la que procuraba mantenerlo a salvo de sí mismo, valoró rápidamente la situación. Incluso aunque lograse demostrar que no había sido premeditado… Porque después de todo no lo había sido, ¿no? Un arrebato, un impulso casi inconsciente, un mal paso. Cosas que pasan, my friend.

Antes de que se escuchara el primer tono, colgó.

Miró por encima del hombro, esperando que el cuerpo no estuviera allí, que todo hubiera sido una mala pasada de su mente, provocada tal vez por un intenso síndrome de abstinencia de nicotina. Pero por supuesto allí estaba, tumbado sobre su brazo izquierdo, doblado a su espalda. Como un mago escondiendo una carta.

Sus ojos se clavaron en el viejo armario que utilizaba para guardar libros y papeles viejos. Lo había encontrado en el callejón por el que se accedía a su apartamento. El señor Yun, el único que se había preocupado por él desde que comenzara a vivir un peldaño por encima de la mendicidad (aparte de Bruce, claro), le había dado el soplo, mientras con una mano removía castañas y con la otra señalaba el armario que alguien había abandonado en un rincón: “Ganga para ti, amigo”.

Sin darse tiempo para rectificar, lo colocó en el suelo y abrió las puertas. Arrastró el cuerpo de Bruce y lo metió allí, doblándole piernas y brazos, preñando al viejo armario con el feto de su amigo, como si algún día el armario pudiera expulsarlo en un nuevo nacimiento.

Su destartalado coche estaba en una calle estrecha por la que raramente pasaba nadie. Sin embargo, pensaba mientras descargaba el armario de la carretilla y lo guardaba en el maletero, estaba seguro de que la policía lo atraparía sin demasiados problemas. No había sido, lo que podría decirse, un asesino pulcro y cuidadoso con los detalles. Sólo le había faltado tocar una campana y pregonar su hazaña por las calles de Koi City, arrastrando tras de sí su trofeo embuchado en el ajado armario.

Asesino. Esa era la palabra que bullía en su cabeza mientras conducía. Una palabra que bien podía pertenecer a algún exótico idioma, o a otro universo. Ese era el tipo de palabras que se veían en las páginas de sucesos, en las secciones más truculentas del telediario. Palabras como víctima, antecedentes, puñalada. Cosas que nada tenían que ver con él. Nada en absoluto. Puso la radio a todo volumen y la mantuvo así el resto del trayecto, sintiendo cómo el estruendo sacudía la gruesa tela de su abrigo del ejército.

En el bosque junto al desvío hacia Bradley Falls, Fox paró el motor, que se silenció con un rumor borboteante, muy parecido al que había producido Bruce mientras se sujetaba el cuello, como si haciendo eso pudiera hacer desaparecer el palmo de acero barato que le atravesaba la tráquea.

Al salir, esto lo recordaba bien, percibió un aroma a pino mezclado con algún tipo de producto químico. ¿Amoniaco? Con las manos heladas, más por la culpa que por el frío, comenzó a cavar. En su mano derecha aún había restos de sangre seca. No un par de gotas. La mano estaba embadurnada con la sangre de su amigo. En aquel momento supo que cuando aparecieran las luces del coche patrulla entre los árboles ni siquiera se molestaría en abrir la boca.

Mientras cavaba no se molestó en preguntarse cómo había sido capaz de hacer algo así. Sólo cavaba. El sonido de la pala contra la tierra lo calmaba en cierto modo. Era algo tangible que llenaba su mente. En el silencio de la noche, los mordiscos de la pala sobre la tierra húmeda del bosque eran su único abogado. Y mecido por su consuelo hizo un agujero mucho más profundo de lo necesario. Dio la última palada que podía darse antes de quedar allí abajo atrapado, como si Bruce, en una venganza póstuma, hubiera salido de su sepulcro de madera rancia y lo hubiera enterrado a él. Fox arrastró el armario, que al caer en el agujero tronó como el martillo de un juez.

Al regresar al apartamento había restregado con lejía el sofá y las tablillas del suelo en el lugar en el que había caído Bruce, y todos aquellos lugares en los que pudiera haber algún resto que lo inculpase. Impulsado por el terror, finalmente fregó todo el apartamento a fondo. Cuando terminó encendió un cigarro y se tendió en el sofá, esperando la visita de la policía.

Nunca se produjo.

Pero aquel oscuro secreto, maniatado en el sótano de su pecho, hinchándose como un cadáver en su caja de madera, parecía apoderarse poco a poco de su cuerpo y su mente. Una oscuridad que se expandía y se derramaba como una enorme catarata negra, llenándolo todo con un agua tan profunda que podría contener un leviatán.

En el trabajo los incidentes se habían limitado a pequeñas “infracciones del reglamento disciplinario”. Al menos eso decía su expediente. Excepto, claro está, el día en el que le rompió la nariz y tres costillas al capitán Swanson. Ese episodio no tuvo nada de “infracción del reglamento disciplinario”, que digamos. Se parecía más bien a un caso de “me habría cargado a ese tipo si me hubieran dejado un rato más con él”.

Cuando perdió el trabajo se volvió un hombre hosco y huraño, y comenzó a dar malas contestaciones a Jessica. Incluso a Emily.

A los pocos meses, su mujer lo invitó a marcharse de casa.

—Hasta que papá se ponga bueno, ¿a que sí? —había dicho Emily.

A Fox se le helaba la sangre cada vez que lo recordaba.

Tras el asesinato se retrajo aún más sobre sí mismo, retirándose a las bodegas de su interior para achicar aquel agua oscura que inundaba cada pliegue de su cuerpo en un vano intento por evitar la aparición del leviatán. Había perdido el contacto con el mundo exterior. Ni siquiera sabía a qué se debían los disparos que de vez en cuando se escuchaban ahí fuera. Pero la verdad era que no le importaba demasiado. Tan sólo seguir achicando, una cubeta después de otra. El problema, claro, era que por cada cubeta que achicaba, dos más parecían derramarse, trayendo un agua más oscura y ponzoñosa que la anterior.

El eco de un disparo lo devolvió a la realidad. Poco después fue seguido de una breve ráfaga, seca y tajante como una sentencia. Se levantó para avivar el fuego que ya comenzaba a languidecer y miró el viejo reloj de pared que sujetaba una fotografía de Emily del día de su quinto cumpleaños. En la imagen sujetaba un cucurucho con una bola enorme de chocolate, y se había manchado la nariz y el vestido. Recordó haberla regañado aquel día, aunque no demasiado.

—¿Y cómo quieres que no me manche? —había contestado ella mirándolo como si fuera estúpido— No soy maga.

El día que Fox se fue de casa, mientras veía a Emily por el retrovisor llorando y pataleando, con su madre sujetándola para que no saliera corriendo detrás del coche, se sintió culpable por haberla regañado por aquella estupidez, y pensó que en aquel momento daría todo lo que le quedaba para poder dar a su hija cientos de helados y que se embadurnara todo lo que quisiera.

Tenía los dedos de los pies tan fríos que tuvo que moverlos un par de veces para asegurarse de que seguían allí. Preparó café. Al sentarse, la rodilla izquierda le envió un fogonazo de dolor, agudo y deslumbrante como un relámpago.

Lanzó la taza (una en la que el rótulo “Pizzería Stefano’s. ¡Siempre en su punto!” rodeaba una pizza en la que faltaba una porción) contra el rincón en el que se encontraba la estufa. Al hacerse pedazos contra la pared apareció una mancha oscura y el olor a café invadió el apartamento, como si de algún modo la taza hubiera sido suficiente para contenerlo.

Hundido en el sofá de fieltro mil veces parcheado, el mismo en el que había terminado con la vida de su amigo con la facilidad con la que un momento antes había pelado aquella manzana agusanada, decidió que ya era suficiente. Empezaría por enterarse del motivo de los disturbios en las calles, los disparos y demás. Estar al día como una persona normal. Levantó uno de los cojines de fieltro del sofá y examinó el interior del sobre que allí guardaba. El sobre era blanco, pero entre los goterones de aceite y el manoseo continuado (a veces esperaba que por comprobar una vez más el contenido mágicamente fueran a aparecer otros diez interdólares de la nada), había adquirido un tono amarillento y una textura crujiente. Allí estaban los mismos cuarenta y tres interdólares que había cuando lo comprobó la noche anterior, bajo la luz de la vela del mismo color que el sobre, como si de tanto alumbrarlo se le hubiera contagiado. Metió dos dedos inseguros y pescó los tres billetes de un interdólar. Estaban arrugados y parecían temblar cuando los sacó a la superficie, aunque por supuesto, eran sus dedos los que temblaban.

Este es el primer capítulo de Expedición Andrómeda (Héroes de Nuevo Occidente, 1)

April 27, 2021

Prólogo - Expedición Andrómeda (INÉDITO)

Cien millones de años antes del nacimiento del primer hombre, en la órbita del planeta Erebus, como había previsto el general Übar, la flota de los luminarians se encontró con dos decenas de escuadras termens. Estos contaban con cinco acorazados, treinta cruceros, y más de doscientas naves de apoyo. Además contaban con varios cañones disruptores que habían rapiñado en su última incursión en el Sistema Kentor-VI.

—Escuadras segunda y quinta a vanguardia —anunció Übar a todas las naves—. Los demás conmigo.

Se distribuyeron en su famosa formación esférica, en menos de cinco segundos. Desde las naves de apoyo se generaron los escudos, que cubrieron a la flota con una esfera violácea, como si hubiera nacido en un instante un fantasmagórico satélite en la órbita de Erebus.

Las naves de asalto de los termens se lanzaron rugientes, mientras los acorazados y los cañones disruptores descargaban toda su furia. El escudo de los luminarians resistió, aunque pronto comenzó a dar muestras de debilidad ante tan fiero ataque.

—General —dijo el capitán Libus—. Los escudos no aguantarán mucho más, necesitamos el catalizador neural ya.

Übar caminó hacia la ventana panorámica que mostraba aquel planeta gigantesco, oscuro y frío.

—Nos rendimos.

—¿Señor? Sabe que los termens no aceptan prisioneros. Con el catalizador podemos derrotarlos, ya lo hemos hecho muchas veces.

—¿No sabe cumplir una orden sencilla? Retiren los escudos y anuncien la rendición.

Cuando las escuadras termens aplastaron la flota luminarian, el general Übar fue transportado a un lugar seguro en el planeta Gyro, donde recibió su jugosa recompensa y vivió el resto de sus días como asesor del emperador de los gélidos.

La nave del general Übar cayó al planeta Erebus.

Dentro estaba el catalizador neural.

Este es un prólogo inédito para Expedición Andrómeda (Héroes de Nuevo Occidente, 1)

April 21, 2021

Clase nocturna

Bajo la lluvia, Harry se detuvo frente al edificio que indicaba el anuncio. “Clases nocturnas de dibujo”, decía el cartel que había arrancado de una farola. Era un edificio muy viejo. Probablemente, pensó Harry, en sus primeros años fue una fábrica. Tenía aspecto de no haber sido reformado en décadas. La fachada era de ladrillo negro, brillante por la lluvia, como la piel escamosa de un gigantesco reptil que hubiera salido de un río durante la noche.

Un relámpago recortó durante un instante la silueta de la enorme mole del edificio. Durante el trueno que siguió, Harry se subió el cuello de la gabardina y subió los peldaños de la entrada.

El interior era un mestizaje entre la arquitectura de la antigua fábrica (o lo que fuera) y algunas precipitadas reformas para reconvertirlo en centro cultural. Las paredes eran de un ladrillo oscuro que le daba al entorno un aspecto rústico y áspero, pero acogedor en cierto modo. Aquí y allá se veían carteles anunciando las diversas actividades que se ofrecían en el centro.

Sacó el anuncio. Tenía los bordes algo húmedos por la lluvia. “Módulo 2 – Aula 3B”, decía. Bajo el texto, el dibujo de un pincel cuya pintura parecía salpicar el resto de la hoja.

Se internó a través del pasillo de la izquierda. Decenas de puertas cerradas. Los halógenos del techo se reflejaban en el suelo de baldosas blancas. Olía a lejía con tanta intensidad que los ojos estaban a punto de lagrimearle.

Se detuvo frente a la puerta de la 3B.

De pronto fue consciente de lo frías que tenía las manos. Al agarrar el picaporte notó que estaba incluso más frío. No tenía ni la menor idea de lo que encontraría al otro lado. ¿Realmente había gente interesada en un curso nocturno de dibujo? ¿Qué tipo de gente? Bueno, en cualquier caso, gente como él, pensó.

Llamó dos veces y giró el pomo. La puerta se deslizó con suavidad.

El profesor sonrió y con un gesto lo invitó a sentarse. Sus abultadas cejas rebosaban sobre sus gafitas como dos ratones muertos. Aparte de Harry, había otros dos alumnos. Un chico que tenía la cabeza apoyada sobre una mano. Dormido o cerca de estarlo. Y una chica pálida como las baldosas, que le lanzó una inquieta mirada cuando pasó por su lado.

—Como veis —decía el profesor—, de este modo resulta mucho más sencillo. Voy pasando el lápiz en torno a la forma tridimensional. En lugar de dibujar el contorno, creo el contorno.

Harry se sentó unas mesas por delante de la chica y algunas por detrás del que dormitaba. Sacó un cuaderno abarquillado por la lluvia y comenzó a tomar notas.

El profesor había dibujado una figura humana. Un hombre desnudo esbozado con trazos ágiles y expertos. ¿Por qué parecía estar congelado en un rictus de dolor? Era como si estuviera retorciéndose en un estertor de angustia. ¿Tal vez era un modo de mostrar con mayor claridad su anatomía?

En aquel momento dibujaba una curva alrededor del brazo con un enorme lápiz de color sanguina. Ejecutaba el trazo de tal modo que parecía dar la vuelta completa, aunque el brazo sólo existiera en dos dimensiones.

Harry hizo un rápido garabato en su cuaderno intentando capturar aquella técnica.

—¿Se encuentra bien, señorita? —dijo el profesor.

Harry se giró y comprobó que la chica lanzaba rápidas miradas a la puerta. Unos cercos violáceos enmarcaban sus ojos. Apretaba tanto el bolígrafo que sus nudillos parecían a punto de rasgar la piel.

—Puede salir a refrescarse, si lo desea.

La chica se levantó y caminó hacia la puerta. Avanzaba ligeramente encorvada, como si intentase sujetar el contenido de su estómago. El chirrido de sus zapatillas sobre las baldosas se alejó por el pasillo.

—Bien, sigamos. Si ahora hago un corte imaginario en la pierna —trazó un par de curvas paralelas sobre la pierna retorcida de su dibujo—. Podemos apreciar con mucha mayor claridad su forma tridimensional. Incluso podría situar la sección del fémur justo en el centro —dibujó un pequeño círculo. Sus ojos destellaban bajo la luz pálida de los halógenos. Sacó el móvil y lo observó—. Si me disculpáis, tengo que salir un momento. Será sólo un minuto.

Cuando salió, Harry quedó solo con el otro chico. Se preguntó por qué se habría molestado en venir a la clase nocturna tan sólo para quedarse dormido en su sitio. Tal vez debía despertarlo.

El chico comenzó a moverse. Aunque casi enseguida Harry comprendió que se trataba del peso de su cabeza arrastrando el brazo sobre el pupitre. Cuando el codo llegó hasta el borde, el chico se desplomó sobre la mesa. Su cabeza resonó contra la madera produciendo un estruendo seco y breve, moldeado por la caja de resonancia de la cajonera. No se despertó. A Harry le pareció que su pecho no se movía ni lo más mínimo para respirar. ¿Y acaso la oreja que asomaba entre la mata de pelo negro no estaba pálida como la cera?

Harry se incorporó, dispuesto a sacudirlo, o a darle una bofetada si era necesario.

—Disculpen el retraso —dijo el profesor entrando en la clase y cerrando la puerta tras de sí—. Me he demorado algo más de lo que esperaba.

Harry se ajustó los pantalones y volvió a sentarse.

—Con la anatomía de los dedos pasa algo muy característico —el lápiz susurraba sobre el papel de estraza, mientras el profesor lo deslizaba con estudiado descuido—. Las falanges parecen tomar la estructura de una secuencia de escalones descendentes.

Lo que fuera que estaba dibujando, pensó Harry, no era un dedo. Al menos no se parecía a ninguno que él hubiera visto en su vida. Era más bien como… ¿un cuchillo de carnicero? Tal vez sólo estuviera sugestionado por la hora intempestiva y los espejismos que su agotada mente comenzaba a inventar allá donde mirase.

En la manga del profesor había algo. Una mancha de un color rojo oscuro. Estaba bastante seguro de que antes no estaba ahí. O tal vez sí lo estuviera, pero sólo ahora se había fijado, en aquel estado de hiperatención que si no detenía pronto lo acabaría volviendo loco.

Sí, eso era. Una mancha de pintura reseca que podía llevar ahí semanas. Se dijo.

Junto al dedo cuchillo, el profesor dibujó una cabeza. Trazó el contorno del cuello de un modo irregular, como si hubiera sido seccionada. Los ojos estaban vueltos hacia dentro, y la boca se había detenido en una mueca de dolor.

Aunque todo iba bien (como insistía en recordarse, a modo de mantra, para tal vez así lograr que se convirtiera en realidad), Harry aprovechó un instante en el que el profesor estaba de espaldas para lanzar el lápiz lo más cerca que se atrevió del lugar en el que dormitaba el otro chico.

La madera repicó sobre las baldosas y rodó hasta detenerse a medio metro del muchacho. Harry caminó hacia allí, consciente de que el profesor lo observaba ahora, mientras continuaba su explicación acerca de cómo se superponían los músculos del cuello.

Cuando se agachó para recoger el lápiz lanzó un rápido vistazo hacia arriba, del modo más disimulado que supo. La cara del chico estaba oculta por su propio pelo negro y rizado. Sólo la punta de su nariz asomaba a través de aquella mata grasienta. Estaba tan pálida como las orejas. La mano colgaba lánguida a un lado. Era la mano de una escultura de mármol.

Harry se incorporó apoyándose en el respaldo de la silla en la que estaba el chaval, y mientras lo hacía aprovechó para clavar el lápiz en su espalda a través de la camisa. Estaba afilado, y apretó con suficiente fuerza como para traspasar la piel. Sin embargo no se inmutó. Harry regresó a su asiento.

—¿Todo en orden, amigo? —dijo el profesor— Lo noto algo disperso.

—Todo bien.

—Como decía, la mandíbula nace justo aquí —se llevó un dedo detrás del lóbulo de la oreja. Y caminó hacia la puerta—. Después baja unos centímetros y continúa hasta el mentón.

Al llegar a la puerta la cerró. Echó la llave y se la guardó en el bolsillo de la bata. Regresó junto al papel de estraza y continuó esbozando músculos y tendones.

—¿Qué se supone que está haciendo? —dijo Harry con una voz menos firme de lo que le habría gustado.

—¿Disculpe? —el lápiz color sanguina congelado sobre la curvatura de un labio.

—Acaba de cerrar la puerta con llave.

—Ah eso. Siento no haberme explicado. Verá, soy muy sensible con el ruido. Digamos que me desconcentra. Y cuando hay corriente la dichosa puerta se pone a temblar. Me saca de quicio —un hilo de saliva brillaba en la comisura de su boca. Como un trazo plateado que intentara continuar la explicación interrumpida—. La única forma de lograr que se esté quieta es echando el cierre. Si se encuentra incómodo, la vuelvo a abrir. Aunque es posible que acabe viéndome perder el juicio —rió.

—Creo que a ese chico le pasa algo.

El profesor miró a Harry en silencio. Parecía importunado.

—Si no le interesa lo que estoy contando no entiendo por qué se ha molestado en…

—¡Pero mírelo! ¡No se mueve ni un milímetro!

—Amigo. ¿Ha bebido usted? Esta es una clase seria.

—¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a llamar ahora mismo a la policía.

Marcó el número y comprobó que no recibía señal.

—Este edificio es muy viejo —dijo el profesor—. No sé con qué construirían los muros, pero no hay cobertura en casi ningún sitio de la zona central. Tal vez sea por el hecho de que los muros sean gruesos como camiones —cuando rió, el hilo plateado de saliva se estremeció al ritmo que marcaba su pecho.

—Abra.

El profesor lo observó con ternura, como si mirase a un niño que da sus primeros traspiés mientras intenta aprender a andar.

—Por supuesto —dijo. Caminó hacia la puerta agitando el manojo de llaves. Silbaba una tonada que Harry no supo reconocer. El cierre cedió con un clic—. Vuelva cuando quiera.

Harry salió, sin perder de vista a aquel tipo. Sintió cómo el frescor de la corriente le limpiaba todos aquellos oscuros pensamientos que habían estado invadiéndolo desde que había llegado. Recorrió el pasillo, de regreso a aquel mundo que ahora parecía tan lejano.

Miró por encima del hombro. El profesor ya no estaba.

Fue entonces cuando se fue la luz.

La oscuridad era casi absoluta, así que avanzó palpando la pared con las manos mientras el corazón le golpeaba en el pecho con furia.

Le pareció escuchar una respiración a su espalda. Luego un roce.

—¿Hay alguien ahí? —su voz surgió en un hilo débil que apenas pudo escuchar él mismo.

Cuando logró alcanzar la bifurcación pudo ver la claridad procedente de la entrada al edificio derramándose sobre las baldosas a unos cien metros. Tan cerca. Y sin embargo tan lejos como la constelación de Andrómeda.

Corrió.

Ya podía ver los carteles de la entrada. Incluso llegó a ver a través del cristal de la puerta los coches aparcados, antes de escurrirse y caer de espaldas. Cuando su cabeza golpeó el suelo emitió un sonido parecido al que unos minutos antes había producido aquel chico al derrumbarse sobre el pupitre. A través del dolor que inundaba su conciencia vio el charco oscuro en el que había resbalado. La cabeza de la chica yacía junto al charco. En su rostro había una expresión congelada de angustia.

Mientras Harry intentaba levantarse, el brillo de un cuchillo descendió sobre él.

Lo último que vio fueron los faros de un coche destellando sobre aquel hilo plateado que aún colgaba de la comisura del profesor.

El ronroneo del motor se alejó, hasta que todo quedó en silencio.

Este relato pertenece a la colección Hora muerta (y otros cuentos de terror).

April 19, 2021

La cabaña

Hacía al menos tres horas que Leonard no tenía ni la menor idea de por dónde se regresaba al pueblo. La noche había caído y el bosque era cada vez más espeso y oscuro. Además, empezaba a hacer frío y no había comido nada desde que aquella mañana dio el último bocado al queso que había traído para el viaje. Se había confiado. Se aseguró de que el pueblo quedaba a su espalda y echó a andar. Pero por lo que él sabía, en esos momentos el pueblo bien podría estar justo frente a él.

Las piernas le dolían y los brazos le escocían por el roce de las espinas de las zarzas que en más de una ocasión había tenido que apartar para poder continuar avanzando. Tal vez lo mejor en esas circunstancias fuera echarse en el lecho de hojas e intentar dormir, o al menos aguardar al amanecer. El problema era que no estaba seguro de que pudiera sobrevivir.

Así que continuó vagando a través de la penumbra, acompañado tan sólo por el coro de alimañas que a esas horas salían a alimentarse. Las rodillas se le doblaron. Cayó sobre las manos y lloró.

Al levantar la cabeza, a través del reguero ondulante de las lágrimas, vio la cabaña.

Estaba en un pequeño claro, regada por la pálida luz de la luna menguante.

Aún inseguro acerca de si se trataba de una alucinación provocada por la inanición y el cansancio, Leonard fue hacia allí arrastrando los pies sobre las hojas muertas y el barro. Tenía una puerta de madera gruesa con una aldaba en forma de mano. Llamó tres veces.

Tras unos instantes en los que no se escuchó nada, algo se deslizó al otro lado. Tela sobre tela, y unos pasos. Una rejilla se abrió en la puerta y unos ojos lo escrutaron. Leonard intentó adoptar la expresión más lastimera de que fue capaz, aunque la verdad fue que no le costó demasiado esfuerzo. La puerta se abrió y una anciana lo miró desde el umbral. Iba abrigada con una mantilla de lana negra. El pelo gris lo llevaba suelto sobre los hombros. Su piel pálida estaba salpicada de rosetones que le daban un aspecto saludable.

—Pasa, hijo, pasa.

Lo agarró de la pechera y tiró de él con una fuerza sorprendente. Aunque Leonard supuso que en su estado actual no haría falta demasiada para poder arrastrarlo.

Al entrar en la cabaña agradeció el calor que lo envolvió. Al fondo de la estancia bailaba un gran fuego en la chimenea de piedra. Sobre él borboteaba un gran perol negro. Inundaba la estancia con un aroma delicioso.

—Siéntate, te traeré algo de comer.

Leonard se acomodó en una silla frente al fuego y se envolvió en la manta que le echó la anciana sobre los hombros. Poco después le trajo un trozo de pastel que Leonard devoró en tres bocados. Cuando dio cuenta de la jarra de vino especiado se sintió una persona nueva. Soltó un largo suspiro y por fin tuvo fuerzas para hablar.

—Gracias. Habría muerto ahí fuera de no ser por usted.

—No hay de qué darlas. Esta zona del bosque es muy peligrosa. Casi nadie pasa nunca por aquí —decía mientras retiraba el plato y la jarra.

—Me desorienté.

—Y que lo digas. El pueblo más cercano está a casi cien millas.

¿Cien millas? Eso es imposible, pensó Leonard. Sólo he estado caminando un día. Por muy rápido que…

—Aquí la vida es muy tranquila —dijo la anciana—. No tengo más preocupaciones que dar de comer a mis gallinas y tejer una buena manta para el invierno.

Ya con más fuerzas, Leonard se permitió echar un vistazo alrededor. La cabaña constaba de una única habitación. Aparte de la chimenea había un estrecho camastro en un rincón, una mesita atestada de botellas, una estantería llena de libros cuarteados y abarquillados por la humedad. En la pared, la cabeza de un lobo que enseñaba los dientes. En el centro de la estancia, una enorme piel de oso hacía de alfombra. Junto a la chimenea, una gran pila de leña.

—Tiene usted una bonita cabaña.

—Gracias, hijo. Hago lo posible por mantenerla acogedora. Aunque casi nunca venga nadie por aquí. Pero al fin y al cabo, aquí es donde paso casi todo el tiempo.

—¿Qué está cocinando?

—Un cervatillo. Estaba herido. Algún cazador le había dado un flechazo y el pobre había llegado hasta aquí, cojeando y trastabillando. Creo que mis especias lo honrarán mucho más que los dientes de los lobos y los picos de los cuervos.

—Ha dicho que el pueblo más cercano está a cientos de millas. Pero eso no puede ser. Tan sólo he caminado durante un día. Por muy rápido que corriera me habría sido imposible alcanzar tal distancia.

—Bueno, a veces la sed, la desorientación y el pánico pueden hacer perder el sentido del tiempo. Seguramente hayas caminado mucho más de lo que recuerdas.

Leonard asintió despacio, con la mirada perdida en las llamas que lamían las piedras de la chimenea.

—Le agradezco la tarta, el vino y la compañía —dijo, levantándose—. Pero en el pueblo empezarán a estar preocupados.

—Pero si acabas de llegar. Si te vas ahora, lo único que conseguirás es perderte otra vez, y puede que a la próxima ya no tengas tanta suerte. Escucha. Por la mañana pasará el leñador a traerme otra remesa de leña. Con eso —señaló el montón que había junto a la chimenea— no tengo ni para empezar el invierno. Cuando venga, estoy segura de que no le importará que vuelvas con él al pueblo.

A Leonard la cabeza le daba vueltas. Asintió.

—¿Cómo se llama usted?

La anciana lo observó. Por un momento sus ojos parecieron perderse en algún lejano lugar que sólo ella podía ver.

—Edna —pronunció su nombre con un sonido gutural que sobresaltó a Leonard. Edna disimuló con un carraspeo—. Es el frío que está al llegar. A veces me agrava la voz.

Leonard sintió una corriente helada que entró por algún resquicio y que lo envolvió por un momento con una caricia gélida.

—Tiene que cuidarse —dijo—. Si enfermase aquí, tan lejos de todo el mundo…

—Tienes razón, hijo. ¿Por qué no te echas un poco? Tengo que salir un momento a echar un ojo a las gallinas.

Y Edna salió dando un portazo. Leonard permaneció allí inmóvil, sin saber muy bien qué hacer. Desde que había llegado le habían surgido varias preguntas que no se había atrevido a formular, y ahora bullían en su mente como en un caldero sobre el fuego. A través de una rendija en las cortinas vio que Edna entraba en un pequeño cobertizo que había tras la cabaña. La anciana levantó el pesado cerrojo y abrió el portalón de madera ajada. Leonard apenas pudo distinguir nada en la penumbra. Sólo la figura de Edna moviéndose allí dentro, primero a la izquierda, luego a la derecha. Y ¿qué más había allí? ¿Qué eran esas formas? ¿Acaso no eran…? No, no, imposible. Leonard se apretó los ojos, consciente de que el viaje le había afectado más de lo que pensaba. Sin embargo, al levantar la vista de nuevo, sus ojos se posaron sobre la enorme cazuela que borboteaba sobre el fuego. Y supo lo que debía hacer.

Aunque no le apeteciera ni lo más mínimo.

Cuando se levantó de la silla y dio los tres pasos que lo separaban de la cazuela, aún se convencía mentalmente de que iba a abrirla para oler más de cerca el guiso. Pero en el fondo sabía muy bien lo que estaba haciendo.

Cogió un trapo y agarró el asidero de la tapa. Cogió aire y la levantó. Desde el interior de la cazuela, un niño raquítico lo observaba con sus enormes ojos medio derretidos en mitad de un rostro pálido como una vela en el que varios jirones de piel habían comenzado a desprenderse.

Escuchó los pasos que llegaban al otro lado de la puerta. Cerró la tapa y se sentó, intentando adoptar la misma posición aletargada de unos momentos antes.

—Ya se empieza a notar —dijo Edna, cerrando la puerta tras de sí—. El frío cada vez llega antes. Vaya, estás muy pálido. Acércate un poco más al fuego.

—No, estoy bien. Es sólo que tengo que coger más fuerzas, sólo eso.

Mientras lo decía examinó su alrededor con discreción en busca de cualquier cosa que pudiera utilizar como arma. Estaba calculando cuánto tardaría en recorrer la distancia que lo separaba del atizador cuando casi se le detuvo el corazón. Había dejado el trapo en el asidero de la tapa.

Se obligó a mirar hacia otro sitio. Y encontró los dientes de la cabeza del lobo, que desde la pared observaba acechante la escena.

—La luz del fuego siempre parece invitar a las historias —dijo Edna mientras se quitaba la mantilla de lana—. Supongo que habrás escuchado las que se cuentan sobre este lugar. El bosque.

—Todo el mundo ha escuchado historias. Sobre todo los niños.

Edna rió.

—Es cierto —dijo—. Por algún motivo, a la gente os encanta asustar a los niños.

Leonard sentía un grito anudado en su garganta. Luchó por que no se desatara.

Edna atizó el fuego con un par de estudiados golpes que hicieron saltar varias chispas que danzaron en alocadas espirales. Entonces observó la cazuela y se detuvo en seco. Leonard sintió que la boca se le secaba por completo. Tras unos instantes Edna abrió la tapa, removió el contenido y volvió a cerrarla.

—¿Y cuáles son esas historias? —dijo sin volverse— ¿Conoces tú alguna?

Leonard abrió la boca pero no fue capaz de pronunciar ninguna palabra. Apenas pudo emitir una especie de interjección ininteligible.

Cuando la anciana comenzó a despojarse de su disfraz de carne, Leonard sintió que se le aflojaban las entrañas.

Este relato pertenece a la colección Hora muerta (y otros cuentos de terror).

April 17, 2021

Destellos en Koi City

Serge Parker observaba los disturbios desde su apartamento. Habían transcurrido ya cerca de setenta y dos horas desde la declaración del estado de emergencia. Serge apenas había podido conciliar el sueño durante ese tiempo. Tan sólo había logrado arañar algún sueño inquieto. Se abrochó el uniforme, comprobó que la Jaguar estaba cargada y se dejó engullir por el coctel de luces de las calles de Koi City.

La gigantesca nave se había detenido sobre el distrito comercial, cubriéndolo de una oscuridad aún más intensa. Su fondo negro estaba salpicado de pequeñas luces dispersas. Algunas formaban hileras, y en otras zonas creaban círculos. Unas permanecían estáticas mientras que otras parpadeaban o se encencían secuencialmente.

Serge se internó en el barrio comercial, iluminado tan sólo por los letreros de neón de los establecimientos y los faros de las aeromotos. Un camión del ejército de Nuevo Occidente pasó flotando a gran velocidad a su lado, con un zumbido grave. Dos hombres peleaban por un saco de cereal hidrogenado. Finalmente, uno de ellos tiró con fuerza y se fue corriendo sobre los cristales de la puerta destrozada de la tienda. Dentro, el dependiente descansaba sobre el mostrador sobre un charco de sangre.

En su puesto de comida rápida, un hombre asiático con la camiseta de tirantes pegada al cuerpo por el sudor, miraba una televisión (un modelo antiguo, enchufado a una maraña de cables) en la que el presidente Simmons se dirigía muy serio a la cámara, enfundado en un sobrio traje azul oscuro.

—Esto es lo que sucede cuando siempre que protestan se les da lo que quieren –decía—. Nunca van a quedar satisfechos. Y ahora Nuevo Occidente se ve en esta inquietante encrucijada –miró a la cámara en silencio unos instantes—. Prepárense para la guerra.

Se escucharon algunos gritos de las personas que estaban cerca del televisor. Un puesto fue derribado y litros de arroz aguado corrieron por la calle. Serge acarició la base de su Jaguar y sintió el calor reconfortante de la batería cargada.

Dos docenas de naves que parecían proceder de todos los rincones de Koi City atravesaron la penumbra.

Serge se entretuvo unos instantes observando cómo las luces de las naves se difuminaban cuando entrecerraba los ojos. Cuando era un niño e iba de pasajero en el aerocoche de su padre, siempre hacía eso. No tenía ni idea de por qué lo estaba haciendo ahora, pero de algún modo le ayudó a mantener la calma y a pensar con mayor claridad.

Llegó a la entrada del “Pendant Gun”. No se escuchaba desde el interior la habitual música a todo volumen. Su mirada se paseó ansiosa por los rincones en penumbra que la puerta entreabierta le permitía vislumbrar. Entró. Había vasos y botellas rotas por todas partes, mesas volcadas, prendas de ropa olvidadas. Y allí en un rincón estaba Clara. Parapetada tras una mesa lo apuntaba con una T-Zapper de mercadillo.

—Clara.

—Vete.

—Esto va a empezar ya.

—No me importa, fuera. Estoy a punto de disparar.

Serge se acercó. Las manos de ella temblaban. Cuando él se las agarró con delicadeza, las notó heladas. La ayudó a levantarse. Y cuando sus labios se juntaron despacio, el estallido del primer disparo de las naves retumbó en la oscura noche de Koi City, que parecía infinita.

Esta es una historia basada en el universo de "Héroes de Nuevo Occidente". Puedes encontrar el primer libro de la saga aquí.

April 11, 2021

Héroes de Nuevo Occidente

"Héroes de Nuevo Occidente" será el título de la saga que inicié con Expedición Andrómeda. Como ya comenté, actualmente estoy escribiendo el segundo libro de la serie (que aún no tiene título, ¡pero puedo adelantar que uno de los protagonistas será Viper!). He completado aproximadamente el 20% del primer borrador.

April 8, 2021

Continuación de Expedición Andrómeda

Lo escribo aquí para hacerlo oficial. Tanto para mis lectores como para mí mismo. He comenzado a escribir el siguiente libro de la saga que inicié con Expedición Andrómeda.

He completado aproximadamente el 12% del manuscrito. He logrado doblar mi velocidad de escritura, y he pasado de mil a dos mil palabras diarias, y subiendo.

Me pongo como plazo máximo el 15 de agosto para tenerlo terminado y revisado.

April 6, 2021

Expedición Andrómeda (Héroes de Nuevo Occidente 1)

No dan señales de vida.

No dan señales de vida.Pero la Tierra no puede esperar.

Cinco personas fueron enviadas a un lejano planeta para buscar lo único que tal vez salve a la humanidad de un destino peor que la extinción. Sin embargo ya han transcurrido varias semanas desde la última transmisión.

El capitán Fox Stockton se embarca en una expedición de rescate rumbo hacia lo desconocido. ¿Qué encontrará a su llegada?

Cómpralo en AmazonLee las primeras páginas:

Expedición Andrómeda

No dan señales de vida.

Pero la Tierra no puede esperar.

Cinco personas fueron enviadas a un lejano planeta para buscar lo único que tal vez salve a la humanidad de un destino peor que la extinción. Sin embargo ya han transcurrido varias semanas desde la última transmisión.

El capitán Fox Stockton se embarca en una expedición de rescate rumbo hacia lo desconocido. ¿Qué encontrará a su llegada?

Cómpralo en Amazon