Nilotpal Roy's Blog

July 7, 2015

কালিঝুলি

(রচনাকাল : ২৫-২৮ মে, ২০১৫)

"সহসা কোনো দেশ অন্ধ হয়ে যায় না। প্রথমে আসে ক্ষীণ দৃষ্টি, পরে দৃষ্টিহীনতা। তারপরে অন্ধত্ব। এরপরে জন্মান্ধরা। তাদের ইস্কুলে অন্ধ শিক্ষকরা কালো চক দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপরে কী লেখে? কেন লেখে?"[নবারুণ ভট্টাচার্য]

আমার জীবনের প্রথম দুটি দশক ছিলো কীটপতঙ্গের জীবনের সমান। আমি পোকামাকড়ের মতো বেঁচে ছিলাম। একটি কীট যেমন তার জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এমন কোনো কাজ করে না, যে কর্মের জন্য তার চলে যাওয়ার পর পৃথিবী তাকে মনে রাখবে; তেমনই মূল্যহীন জীবন ছিলো আমারও। তার মতোই আমারও, এই বোধটুকুও ছিলো না, যে এহেন জীবন কতো অর্থহীন। ছিলো না এই উপলব্ধিও, যে জন্মমুহূর্তে সকল জীবনই অর্থহীন থাকে, এবং কীর্তির দ্বারাই হেন নিরর্থক জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলা সম্ভব হয়। তবে সকলে তা পারেন না; এবং তা পেরে ওঠা যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠা, সাধনা, সংগ্রাম, ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ।

তারপর অকস্মাৎ আমার জীবনে বজ্রাঘাত হলো। বিনা মেঘেই হলো। ঐ আঘাত, আমার চেতনায় কীট থেকে একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠবার ইচ্ছা সঞ্চারিত করলো। কাফকা-র গ্রেগর সামসা, ওয়ান ফাইন মর্নিং, মানুষ থেকে একটা অতিকায় পোকা হয়ে গিয়েছিলো। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো ঘটলো। তবে, আমার পোকা থেকে মানুষ হয়ে ওঠাটা আদপেই অনায়াস হলো না। প্রাথমিকভাবে, আমার এটুকু চৈতন্যোদয় হলো, যে আমার জীবনের সঙ্গে একটি পোকার জীবনের গুণগত মানের দিক থেকে কোনো ফারাক নেই, এবং একজন প্রকৃত মানুষের জীবন প্রাপ্ত হওয়া একটি পোকার জীবন কাটানোর চেয়ে ঢের ঢের অধিকতর বাঞ্ছনীয়। অতএব, এবার শুরু হলো আমার অন্বেষণ, সেই যথোপযুক্ত প্রক্রিয়াটির, যার মধ্য দিয়ে নিজেকে মাড়াই ও পেষাই করাতে করাতে, কোনো এক দিন, হয়তো বা, আমি একজন প্রকৃত মানুষের জীবন অর্জন করতে ক্ষম হলেও হতে পারি, যদি আমার মধ্যে আদৌ সে উপাদান থেকে থাকে। এবং বলাই বাহুল্য, সে প্রক্রিয়াটি যে কতখানি আয়াসসাধ্য, তা সেই মুহূর্তে আমার বোধগম্যতার অতীতই ছিলো। প্রকৃত প্রস্তাবে, সে প্রক্রিয়া আজও চলছে।

তারপর, বিগত দুটি দশক ধরে, সমকালের একজন নিকৃষ্ট লেখক হয়ে ওঠবার চেষ্টা করার থেকে, আমি আপ্রাণ আয়াসে ও যারপরনাই সযত্নে নিজেকে বিরত রেখেছি। এবং চিরকালের একজন উৎকৃষ্ট লেখক হয়ে ওঠবার স্পর্ধা দেখানোর আগে, একজন হ্যাংলা পাঠক হয়ে ওঠবার জন্য নিজের ওপর ভরসা রেখেছি। অতঃপর, চারপাশের যাবতীয় পারিপার্শ্বিক ছোট-ফুল-রাঙা-ন'-সেজো-মেজো এবং বড় প্রলোভন, প্রতিকূলতা, আর প্রতিবন্ধকতা সমূহকে অক্লান্ত ড্রিবল ও ট্যাকল করতে করতে, আমার এই হ্যাংলামোটিকে বাঁচিয়ে রাখবার যথাসাধ্য প্রযত্ন দেখে, অবশেষে জীবন একদিন আমার কানে দীক্ষামন্ত্র দিলো। যা বস্তুত এই উপলব্ধি, যে আমি ঠিক পথেই হামা কাটছি। হ্যাঁ, আমি আসলে কলমেরই কাঙাল। সেই থেকে আজবধি, জীবনের বাদবাকি অন্য সমস্ত কিছুকে, স্বেচ্ছায় এবং সচেতনে, আরো বেশী করে গৌণ করে দিয়ে, আমার এ কাঙালের ঝুলিকেই আমি নিজের এক ও একমাত্র মুখ্য সম্বল জ্ঞানে নিরন্তর চর্চা করে চলেছি।

আর আমার এই বেআক্কেলে একবগগা কাঙালপনার খেসারত হিসেবে, অগণিত নুড়কুৎ তালেবরের মুরুব্বিয়ানার পোঁদে-মুড়োয় আমায় বহুবার ভড়ভড় করে নিজের গু, মুৎ, ও বমি ঢেলে দিতে হয়েছে, আমি যে তাঁদের ফাটকা সফলতার ধান্দায় সামিল হতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক নই, একথা তাঁদের হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আসলে, আমি নিজেই নিজেকে ঠকাতে চাই নি। সুযোগ সন্ধানের অভিপ্রায় মনে নিয়ে, প্রতি মুহূর্তে, বলদদের অণ্ডকোষ শুঁকতে যাই নি। যাই নি মাদী গর্দভদের গুহ্যদ্বার লেহন করতেও। আমি চাই নি, নিজের অজান্তেই, আমার আপন পরনের কাপড়খানা কখনো উঠে যাক আমার কোমরের ওপরে। চাই নি, মৃতের মিছিলে সামিল জীবিতদের দলে নিজের নাম লেখাতে। যারা এসব চেয়েছেন ও পাকেচক্রে পেয়েছেন, আজ তাঁরা যখন আয়নার সামনে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে নিজেদের পেছনগুলো দ্যাখেন, প্রতিবিম্ব দেখায় ঐ জায়গাটা তাঁদের রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

আবার, বিগত ঐ দুটি দশক ধরেই, আমার পাশাপাশি আমার অনেকানেক আত্মীয়, প্রতিবেশী, সহপাঠী, সহযাত্রী, সহকর্মী, শিক্ষক, শিষ্য, প্রশিষ্য, প্রেমিকা, ও বন্ধুদের অনেককেও (সকলকে নয়) অনেককিছুর জন্য অন্যরকম কাঙাল হতে দেখেছি, এবং দেখছি। এই অন্যরকম দই মারার তালে, বহু নেপোর হাতে-মুখে যেমন বিস্তর কালি মাখামাখি হতে দেখেছি; তেমনই আবার, কাহারও কাহারও ঝুলি হইতে বিভিন্ন সময়ে বহুবিধ আকৃতির ও বর্ণের একাধিক বেড়াল নহে, বরং বেড়ালের বোনপো বাঘ, এবং এমনকি ডাইনোসরও নির্গত হইতে দেখিয়াছি। পক্ষান্তরে, এনাদের বিপরীতে, অনেককেই আবার এমন কাঙাল হতেও দেখেছি আর দেখছি, যাদের কাঙালপনা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেলে, তাঁরা নন, বরং সেই ক্ষেত্রগুলিই উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হবে। বস্তুত, এই ফারাকই আমাকে বারবার বুঝিয়ে দেয়, যে কেমনভাবে আমার একজন আত্মীয়, প্রতিবেশী, সহপাঠী, সহযাত্রী, অথবা সহকর্মীও আমার প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠতে পারেন; কোন গুণে আমার বন্ধু হয়ে ওঠেন আমার একজন শিক্ষক, শিষ্য, প্রশিষ্য, কিংবা প্রেমিকাও। এবং, ঠিক কোন কারনে আমার সকল আত্মীয়-প্রতিবেশী-সহপাঠী-সহযাত্রী-সহকর্মী আমার বন্ধু হতে পারেন না; আমার বন্ধু হন না আমার সমস্ত শিক্ষক-শিষ্য-প্রশিষ্য-প্রেমিকারাও। যারা পেরে ওঠেন, তাঁদের সান্নিধ্যে আসতে পেরে আমি ঋদ্ধ ও শ্লাঘান্বিত। আর যে মহামানবেরা সকলকেই নিজের বন্ধু বলে পরিচয় দেন, তাঁদের দেখলে আমার 'শনিবারের চিঠি'-র মাঘ ১৩৪৯ সংখ্যার, সজনীকান্তবাবুর বিনু-র কথা মনে পড়ে। বিনু যখন খোকা ছিলো তখন তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয় : "খোকা, তোমরা ক' ভাই?" খোকা চটপট উত্তর দিয়েছিলো : "কেন, ছ' ভাই। আমি, বড় পিসী, বাবা, নান্তু, পাঁচী, আর হরিয়া।" বলা বাহুল্য, শেষ দুটি নাম গৃহের ভৃত্যার ও ভৃত্যর। অর্থাৎ, খোকা বিনু কাউকেই বাদ দেয় নি। সেই বিনু বড় হওয়ার পর যখন বাংলা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখলো, তখন দেখা গেলো যে সে বইতেও সে বড় পিসী, বাবা, নান্তু, পাঁচী, হরিয়া কাউকেই বাদ রাখে নি। আমি বিনু নই।

যে সদানন্দ প্রকাশনাগোষ্ঠী, বিভিন্ন পাউডার মাখা মাঝারিয়ানাকে ভগবানের বাচ্চা বানাবার চেষ্টায়, চিরকাল প্রপাগান্ডা চালিয়ে যায়, তাদের পুষ্যি কোনো এক কলমচি যখন আধখানা জীবন লেখার আদিখ্যেতা করতে গিয়ে, মিথ্যায় ও ভুলে ভরা একটি প্রলাপ প্রসব করেন, তখন একটি পুরাতন প্রবাদ মনে আসে : "হাতে কালি মুখে কালি / বাছা আমার লিখে এলি।" অর্থাৎ, খোকা পাঠশালে গিয়ে লেখাপড়া করুক বা না করুক, হাতে-মুখে বেশ খানিক কালি মেখে এলেই হলো; তাহলেই মা-বাপ ভাবেন খোকা বুঝি খুব পড়ালেখা করে এলো। তো এখনকার বাঙালী পাঁঠক-পাঁঠিকারাও সব ঐ বাপ-মায়ের মতোই বুদ্ধি ধরেন; আর তাঁদের পছন্দের লেখকরাও সব ঐ হাতে-মুখে কালি মাখা খোকার মতোই বিদ্যেধর হন।

সব উদাহরণ দিতে গেলে মহাকাব্য লেখা হয়ে যাবে; কেবল একটি বলি। প্রলাপের ২৬০ পৃষ্ঠায় গাঙ্গুলীবাবু অ্যাস্ট্রো-ফিজিসিস্ট জেমস ভ্যান অ্যালেনের সঙ্গে নিজের সাক্ষাতের ঢ্যাঁড়া সগর্বে পেটাতে গিয়ে, বোধ করি উল্লাসের আতিশয্য বশেই, তাঁকে নিজে নিজেই নোবেল পুরস্কার দিয়ে বসেছেন। বাস্তবে, চৌষট্টি সালের জুন মাসে সেই সাক্ষাৎকালে তো নয়ই, এমনকি পরবর্তীকালে, একানব্বই বছর বেঁচে থেকে ২০০৬-এর ৯-ই আগস্ট মারা যাওয়ার দিন পর্যন্তও ভ্যান অ্যালেন নোবেল পান নি। তো হেন ভৃত্যের প্রভুও যে বিশেষ তরতম কিছু হবেন না, তা বলাই বাহুল্য। ভৃত্য প্রলাপ লিখতেন, আর প্রভু প্রলাপ ছাপেন। যেমনটি ছেপেছিলেন ২০০৪ সালের ২-রা ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত বই-সংখ্যা বা বইমেলা-সংখ্যা 'দেশ'-টির ৫৫ পাতায় একটি বিজ্ঞাপন। সে বছর বইমেলায় যাঁদের স্টল নম্বর ছিলো ১৫৫, সেই APP প্রকাশনার একটি অনুবাদ বইয়ের বিজ্ঞাপনের বয়ান ছিলো : "জেমস জয়েস-এর 'প্রতিকৃতি' ... সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল পাওয়া লেখকের অনুরণন সৃষ্টিকারী উপন্যাস।" জয়েস যে কস্মিনকালেও নোবেল পান নি, একথাটি প্রভুর জানা থাকলেই বরং তা আশ্চর্যের হতো।

তো এহেন পাটোয়ারি প্রভু সরকারমশায় যখন গেলো বছর রামকুমারবাবুর হাতে সম্মান তুলে দেবার অছিলায়, আসলে নিজেকে জাহির করার জন্য মঞ্চে ওঠেন, তখন একথা ভেবে সত্যিই আমার হাগা পায়, যে 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' হজম করার মতো জোর কি সরকারমশায়ের পাকস্থলির আছে! তিনি কি আদৌ রামকুমারবাবুর গ্রন্থটি পড়েছেন? আর যদি পড়েও বা থেকে থাকেন, তাহলেও রামকুমারবাবুকে সম্মান জানানোর মতো যোগ্যতা কি তাঁর আছে? এই কার্যটি তো আরো যোগ্যতর এমন কোনো মানুষ, যিনি প্রাপকের তুল্যই সৃজনশীল ও গুণী, তাঁর হস্তে নিষ্পন্ন হলেই তা অধিকতর সমাদরযোগ্য হতো। নেমিরোভিচ দানশেংকো-কে লেখা একটি চিঠিতে চেকভ বলেছিলেন : "You must not lower Gogol to the people, but raise the people to the level of Gogol." এ তত্ত্বে ভরসা রেখে চলতে চলতে, এযাবৎ আমার এটুকু প্রাপ্তি অন্তত হয়েছে, যে ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত-অচেনা-অদেখা কিন্তু আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত লেখকেরা, তাঁদের বিভিন্ন লেখায় আমার লিখিত বাক্য উদ্ধৃত করে, আমাকে না হলেও আমার কলমকে সম্মানিত করেছেন। আমার কলমের ওপর আস্থা রাখার জন্য তাঁদের নিযুত সালাম। বস্তুত, আমার কলমই আমার এক এবং একমাত্র পরিচয়। এবং এ ছাড়া আমার আর অন্য কোনো পরিচয় নেই, হতে পারে না।

কিন্তু, একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা, বাস্তবিকই বড় সহজ কর্ম নয়। অতএব, সে প্রক্রিয়া আজও চলেছে; এবং তা চলবেও আমৃত্যু। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেকে নির্মাণ হতে দিতে দিতে, নিজের বিনির্মাণ করতে করতে, নিজের প্রতিনির্মাণ হওয়াতে হওয়াতে, আমি অনুভব করতে শুরু করি, যে আমার সত্ত্বায়-চেতনায়-মননে এসে মিশতে আরম্ভ করেছেন, দিকপাল লেখকেরা এবং তাঁদের মহাগ্রন্থসমূহের চরিত্রেরা। উপাখ্যানের ঘটনারা আমার জীবনে জ্যান্ত হয়ে উঠতে থাকে। বুঝি, এ ভ্রম নয়, বাস্তব। আরো বুঝি, জীবনের এই সব মহাসন্ধিক্ষণ, কেবলই বহুকাঙ্খিত আশীর্বাদ বহন করে আনে না; বরং সঙ্গে আনে ততোধিক অবাঞ্ছিত অভিসম্পাতও, আমরা চাই বা না চাই।

মনে পড়ে, Antonin Artaud -র আপ্তবাক্য : "Tragedy on the stage is no longer enough for me, I shall bring it into my own life." 'রাইনোসেরাস' নাটকের ডেইজি-র মতো আমার প্রেমিকাও এক সন্ধ্যায় গণ্ডার হয়ে যায়। আমি হঠাৎই যেন আয়োনেস্কো-র বেরেঞ্জার হয়ে উঠি। জয়েসের স্ত্রী নোরা-র মতো আমার স্ত্রীও আমাকে এক রাতে সস্নেহ তিরস্কারে বলে ফ্যালেন : "তুমি সহজ কিছু লিখতে পারো না, যা লোকের বুঝতে সুবিধা হয়?" আমি যেন এক টুকরো জয়েস হয়ে উঠি। আবার, টেলিফোনে স্বামীর নোবেল প্রাপ্তির সংবাদ শুনে হতচকিত সুজান বেকেট, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় যেমন বলে উঠেছিলেন সেই ফরাসী শব্দদুটি : "quelle catastrophe!" --- যার আক্ষরিক অর্থ হয় "কি সব্বোনাশ!", আর ভাবার্থ হলো "এত জ্ঞানীগুণী মানুষ থাকতে শেষে কি না এই মিনসেকে!" --- এমন ঘটনাও যে আমার জীবনে ঘটবার অপেক্ষায় নেই, সেকথাও বা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে কি? আগামীতে কোনো এক দিন, এরকম কিছুও কি ঘটবে কখনো? যেদিন আমি বেকেট, জয়েস, আয়োনেস্কো, আর্তো, গোগোল, চেকভ, বা কাফকা-কেও ছাপিয়ে উঠে লিখতে পারবো : "আজ আমি নীলোৎপল হয়ে উঠলাম।" কীট কি পারবে, কিংবদন্তী হয়ে উঠতে?

[ এ লেখার শিরোনামটি, বলাই বাহুল্য, রূপক অর্থে ব্যবহৃত। হাতে-মুখে কালি মাখা বিদ্যেধর খোকার 'কালি'। আর আমার বেআক্কেলে একবগগা কাঙালের ঝুলির 'ঝুলি'। এ লেখায় উল্লিখিত এই দুই সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ মেরুর প্রতীকী উপাদান মিলে, এ লেখার নাম হয়েছে 'কালিঝুলি'। দ্বিতীয় একটি মজার সংসক্তিও এ নামকরণের অবচেতনে কাজ করেছে। প্রাচ্যের কাল্পনিক চরিত্র সিধুজ্যাঠা কিংবা পাশ্চাত্যের বাস্তব সার্চ-ইঞ্জিন গুগল-এর চেয়েও অধিকতর নির্ভরযোগ্য, জ্ঞানের আকর ও আধার যে মানুষটিকে আমি আমার একজন অন্যতম দীক্ষাগুরু বলে মানি, সেই নীরদ সি. চৌধুরীর গৃহপোষ্য কালো বেড়ালটির আদুরে নামও ছিলো 'কালিঝুলি'। আর এহেন শিরোনাম রাখার তৃতীয় অনুষঙ্গটি, অতি অবশ্যই শুরুতে উদ্ধৃত নবারুণবাবুর বাক্যটিতে অন্ধত্ব, কালো চক, ও ব্ল্যাকবোর্ডের আলংকারিক প্রয়োগ। চতুর্থত, পর্তুগীজ ঔপন্যাসিক হোসে সারামাগো-র 'ব্লাইন্ডনেস' গ্রন্থটি কি পাঠক-পাঠিকাদের পড়া আছে? আরো বাড়তি কোনো প্রতিবস্তূপমা তাঁরা তাঁদের নিজেদের মতো করে খুঁজে নিতেই পারেন। অধিকন্তু ন দোষায় ... ]

"সহসা কোনো দেশ অন্ধ হয়ে যায় না। প্রথমে আসে ক্ষীণ দৃষ্টি, পরে দৃষ্টিহীনতা। তারপরে অন্ধত্ব। এরপরে জন্মান্ধরা। তাদের ইস্কুলে অন্ধ শিক্ষকরা কালো চক দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপরে কী লেখে? কেন লেখে?"[নবারুণ ভট্টাচার্য]

আমার জীবনের প্রথম দুটি দশক ছিলো কীটপতঙ্গের জীবনের সমান। আমি পোকামাকড়ের মতো বেঁচে ছিলাম। একটি কীট যেমন তার জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এমন কোনো কাজ করে না, যে কর্মের জন্য তার চলে যাওয়ার পর পৃথিবী তাকে মনে রাখবে; তেমনই মূল্যহীন জীবন ছিলো আমারও। তার মতোই আমারও, এই বোধটুকুও ছিলো না, যে এহেন জীবন কতো অর্থহীন। ছিলো না এই উপলব্ধিও, যে জন্মমুহূর্তে সকল জীবনই অর্থহীন থাকে, এবং কীর্তির দ্বারাই হেন নিরর্থক জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলা সম্ভব হয়। তবে সকলে তা পারেন না; এবং তা পেরে ওঠা যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠা, সাধনা, সংগ্রাম, ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ।

তারপর অকস্মাৎ আমার জীবনে বজ্রাঘাত হলো। বিনা মেঘেই হলো। ঐ আঘাত, আমার চেতনায় কীট থেকে একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠবার ইচ্ছা সঞ্চারিত করলো। কাফকা-র গ্রেগর সামসা, ওয়ান ফাইন মর্নিং, মানুষ থেকে একটা অতিকায় পোকা হয়ে গিয়েছিলো। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো ঘটলো। তবে, আমার পোকা থেকে মানুষ হয়ে ওঠাটা আদপেই অনায়াস হলো না। প্রাথমিকভাবে, আমার এটুকু চৈতন্যোদয় হলো, যে আমার জীবনের সঙ্গে একটি পোকার জীবনের গুণগত মানের দিক থেকে কোনো ফারাক নেই, এবং একজন প্রকৃত মানুষের জীবন প্রাপ্ত হওয়া একটি পোকার জীবন কাটানোর চেয়ে ঢের ঢের অধিকতর বাঞ্ছনীয়। অতএব, এবার শুরু হলো আমার অন্বেষণ, সেই যথোপযুক্ত প্রক্রিয়াটির, যার মধ্য দিয়ে নিজেকে মাড়াই ও পেষাই করাতে করাতে, কোনো এক দিন, হয়তো বা, আমি একজন প্রকৃত মানুষের জীবন অর্জন করতে ক্ষম হলেও হতে পারি, যদি আমার মধ্যে আদৌ সে উপাদান থেকে থাকে। এবং বলাই বাহুল্য, সে প্রক্রিয়াটি যে কতখানি আয়াসসাধ্য, তা সেই মুহূর্তে আমার বোধগম্যতার অতীতই ছিলো। প্রকৃত প্রস্তাবে, সে প্রক্রিয়া আজও চলছে।

তারপর, বিগত দুটি দশক ধরে, সমকালের একজন নিকৃষ্ট লেখক হয়ে ওঠবার চেষ্টা করার থেকে, আমি আপ্রাণ আয়াসে ও যারপরনাই সযত্নে নিজেকে বিরত রেখেছি। এবং চিরকালের একজন উৎকৃষ্ট লেখক হয়ে ওঠবার স্পর্ধা দেখানোর আগে, একজন হ্যাংলা পাঠক হয়ে ওঠবার জন্য নিজের ওপর ভরসা রেখেছি। অতঃপর, চারপাশের যাবতীয় পারিপার্শ্বিক ছোট-ফুল-রাঙা-ন'-সেজো-মেজো এবং বড় প্রলোভন, প্রতিকূলতা, আর প্রতিবন্ধকতা সমূহকে অক্লান্ত ড্রিবল ও ট্যাকল করতে করতে, আমার এই হ্যাংলামোটিকে বাঁচিয়ে রাখবার যথাসাধ্য প্রযত্ন দেখে, অবশেষে জীবন একদিন আমার কানে দীক্ষামন্ত্র দিলো। যা বস্তুত এই উপলব্ধি, যে আমি ঠিক পথেই হামা কাটছি। হ্যাঁ, আমি আসলে কলমেরই কাঙাল। সেই থেকে আজবধি, জীবনের বাদবাকি অন্য সমস্ত কিছুকে, স্বেচ্ছায় এবং সচেতনে, আরো বেশী করে গৌণ করে দিয়ে, আমার এ কাঙালের ঝুলিকেই আমি নিজের এক ও একমাত্র মুখ্য সম্বল জ্ঞানে নিরন্তর চর্চা করে চলেছি।

আর আমার এই বেআক্কেলে একবগগা কাঙালপনার খেসারত হিসেবে, অগণিত নুড়কুৎ তালেবরের মুরুব্বিয়ানার পোঁদে-মুড়োয় আমায় বহুবার ভড়ভড় করে নিজের গু, মুৎ, ও বমি ঢেলে দিতে হয়েছে, আমি যে তাঁদের ফাটকা সফলতার ধান্দায় সামিল হতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক নই, একথা তাঁদের হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আসলে, আমি নিজেই নিজেকে ঠকাতে চাই নি। সুযোগ সন্ধানের অভিপ্রায় মনে নিয়ে, প্রতি মুহূর্তে, বলদদের অণ্ডকোষ শুঁকতে যাই নি। যাই নি মাদী গর্দভদের গুহ্যদ্বার লেহন করতেও। আমি চাই নি, নিজের অজান্তেই, আমার আপন পরনের কাপড়খানা কখনো উঠে যাক আমার কোমরের ওপরে। চাই নি, মৃতের মিছিলে সামিল জীবিতদের দলে নিজের নাম লেখাতে। যারা এসব চেয়েছেন ও পাকেচক্রে পেয়েছেন, আজ তাঁরা যখন আয়নার সামনে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে নিজেদের পেছনগুলো দ্যাখেন, প্রতিবিম্ব দেখায় ঐ জায়গাটা তাঁদের রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

আবার, বিগত ঐ দুটি দশক ধরেই, আমার পাশাপাশি আমার অনেকানেক আত্মীয়, প্রতিবেশী, সহপাঠী, সহযাত্রী, সহকর্মী, শিক্ষক, শিষ্য, প্রশিষ্য, প্রেমিকা, ও বন্ধুদের অনেককেও (সকলকে নয়) অনেককিছুর জন্য অন্যরকম কাঙাল হতে দেখেছি, এবং দেখছি। এই অন্যরকম দই মারার তালে, বহু নেপোর হাতে-মুখে যেমন বিস্তর কালি মাখামাখি হতে দেখেছি; তেমনই আবার, কাহারও কাহারও ঝুলি হইতে বিভিন্ন সময়ে বহুবিধ আকৃতির ও বর্ণের একাধিক বেড়াল নহে, বরং বেড়ালের বোনপো বাঘ, এবং এমনকি ডাইনোসরও নির্গত হইতে দেখিয়াছি। পক্ষান্তরে, এনাদের বিপরীতে, অনেককেই আবার এমন কাঙাল হতেও দেখেছি আর দেখছি, যাদের কাঙালপনা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেলে, তাঁরা নন, বরং সেই ক্ষেত্রগুলিই উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হবে। বস্তুত, এই ফারাকই আমাকে বারবার বুঝিয়ে দেয়, যে কেমনভাবে আমার একজন আত্মীয়, প্রতিবেশী, সহপাঠী, সহযাত্রী, অথবা সহকর্মীও আমার প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠতে পারেন; কোন গুণে আমার বন্ধু হয়ে ওঠেন আমার একজন শিক্ষক, শিষ্য, প্রশিষ্য, কিংবা প্রেমিকাও। এবং, ঠিক কোন কারনে আমার সকল আত্মীয়-প্রতিবেশী-সহপাঠী-সহযাত্রী-সহকর্মী আমার বন্ধু হতে পারেন না; আমার বন্ধু হন না আমার সমস্ত শিক্ষক-শিষ্য-প্রশিষ্য-প্রেমিকারাও। যারা পেরে ওঠেন, তাঁদের সান্নিধ্যে আসতে পেরে আমি ঋদ্ধ ও শ্লাঘান্বিত। আর যে মহামানবেরা সকলকেই নিজের বন্ধু বলে পরিচয় দেন, তাঁদের দেখলে আমার 'শনিবারের চিঠি'-র মাঘ ১৩৪৯ সংখ্যার, সজনীকান্তবাবুর বিনু-র কথা মনে পড়ে। বিনু যখন খোকা ছিলো তখন তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয় : "খোকা, তোমরা ক' ভাই?" খোকা চটপট উত্তর দিয়েছিলো : "কেন, ছ' ভাই। আমি, বড় পিসী, বাবা, নান্তু, পাঁচী, আর হরিয়া।" বলা বাহুল্য, শেষ দুটি নাম গৃহের ভৃত্যার ও ভৃত্যর। অর্থাৎ, খোকা বিনু কাউকেই বাদ দেয় নি। সেই বিনু বড় হওয়ার পর যখন বাংলা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখলো, তখন দেখা গেলো যে সে বইতেও সে বড় পিসী, বাবা, নান্তু, পাঁচী, হরিয়া কাউকেই বাদ রাখে নি। আমি বিনু নই।

যে সদানন্দ প্রকাশনাগোষ্ঠী, বিভিন্ন পাউডার মাখা মাঝারিয়ানাকে ভগবানের বাচ্চা বানাবার চেষ্টায়, চিরকাল প্রপাগান্ডা চালিয়ে যায়, তাদের পুষ্যি কোনো এক কলমচি যখন আধখানা জীবন লেখার আদিখ্যেতা করতে গিয়ে, মিথ্যায় ও ভুলে ভরা একটি প্রলাপ প্রসব করেন, তখন একটি পুরাতন প্রবাদ মনে আসে : "হাতে কালি মুখে কালি / বাছা আমার লিখে এলি।" অর্থাৎ, খোকা পাঠশালে গিয়ে লেখাপড়া করুক বা না করুক, হাতে-মুখে বেশ খানিক কালি মেখে এলেই হলো; তাহলেই মা-বাপ ভাবেন খোকা বুঝি খুব পড়ালেখা করে এলো। তো এখনকার বাঙালী পাঁঠক-পাঁঠিকারাও সব ঐ বাপ-মায়ের মতোই বুদ্ধি ধরেন; আর তাঁদের পছন্দের লেখকরাও সব ঐ হাতে-মুখে কালি মাখা খোকার মতোই বিদ্যেধর হন।

সব উদাহরণ দিতে গেলে মহাকাব্য লেখা হয়ে যাবে; কেবল একটি বলি। প্রলাপের ২৬০ পৃষ্ঠায় গাঙ্গুলীবাবু অ্যাস্ট্রো-ফিজিসিস্ট জেমস ভ্যান অ্যালেনের সঙ্গে নিজের সাক্ষাতের ঢ্যাঁড়া সগর্বে পেটাতে গিয়ে, বোধ করি উল্লাসের আতিশয্য বশেই, তাঁকে নিজে নিজেই নোবেল পুরস্কার দিয়ে বসেছেন। বাস্তবে, চৌষট্টি সালের জুন মাসে সেই সাক্ষাৎকালে তো নয়ই, এমনকি পরবর্তীকালে, একানব্বই বছর বেঁচে থেকে ২০০৬-এর ৯-ই আগস্ট মারা যাওয়ার দিন পর্যন্তও ভ্যান অ্যালেন নোবেল পান নি। তো হেন ভৃত্যের প্রভুও যে বিশেষ তরতম কিছু হবেন না, তা বলাই বাহুল্য। ভৃত্য প্রলাপ লিখতেন, আর প্রভু প্রলাপ ছাপেন। যেমনটি ছেপেছিলেন ২০০৪ সালের ২-রা ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত বই-সংখ্যা বা বইমেলা-সংখ্যা 'দেশ'-টির ৫৫ পাতায় একটি বিজ্ঞাপন। সে বছর বইমেলায় যাঁদের স্টল নম্বর ছিলো ১৫৫, সেই APP প্রকাশনার একটি অনুবাদ বইয়ের বিজ্ঞাপনের বয়ান ছিলো : "জেমস জয়েস-এর 'প্রতিকৃতি' ... সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল পাওয়া লেখকের অনুরণন সৃষ্টিকারী উপন্যাস।" জয়েস যে কস্মিনকালেও নোবেল পান নি, একথাটি প্রভুর জানা থাকলেই বরং তা আশ্চর্যের হতো।

তো এহেন পাটোয়ারি প্রভু সরকারমশায় যখন গেলো বছর রামকুমারবাবুর হাতে সম্মান তুলে দেবার অছিলায়, আসলে নিজেকে জাহির করার জন্য মঞ্চে ওঠেন, তখন একথা ভেবে সত্যিই আমার হাগা পায়, যে 'ধনপতির সিংহলযাত্রা' হজম করার মতো জোর কি সরকারমশায়ের পাকস্থলির আছে! তিনি কি আদৌ রামকুমারবাবুর গ্রন্থটি পড়েছেন? আর যদি পড়েও বা থেকে থাকেন, তাহলেও রামকুমারবাবুকে সম্মান জানানোর মতো যোগ্যতা কি তাঁর আছে? এই কার্যটি তো আরো যোগ্যতর এমন কোনো মানুষ, যিনি প্রাপকের তুল্যই সৃজনশীল ও গুণী, তাঁর হস্তে নিষ্পন্ন হলেই তা অধিকতর সমাদরযোগ্য হতো। নেমিরোভিচ দানশেংকো-কে লেখা একটি চিঠিতে চেকভ বলেছিলেন : "You must not lower Gogol to the people, but raise the people to the level of Gogol." এ তত্ত্বে ভরসা রেখে চলতে চলতে, এযাবৎ আমার এটুকু প্রাপ্তি অন্তত হয়েছে, যে ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত-অচেনা-অদেখা কিন্তু আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত লেখকেরা, তাঁদের বিভিন্ন লেখায় আমার লিখিত বাক্য উদ্ধৃত করে, আমাকে না হলেও আমার কলমকে সম্মানিত করেছেন। আমার কলমের ওপর আস্থা রাখার জন্য তাঁদের নিযুত সালাম। বস্তুত, আমার কলমই আমার এক এবং একমাত্র পরিচয়। এবং এ ছাড়া আমার আর অন্য কোনো পরিচয় নেই, হতে পারে না।

কিন্তু, একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা, বাস্তবিকই বড় সহজ কর্ম নয়। অতএব, সে প্রক্রিয়া আজও চলেছে; এবং তা চলবেও আমৃত্যু। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেকে নির্মাণ হতে দিতে দিতে, নিজের বিনির্মাণ করতে করতে, নিজের প্রতিনির্মাণ হওয়াতে হওয়াতে, আমি অনুভব করতে শুরু করি, যে আমার সত্ত্বায়-চেতনায়-মননে এসে মিশতে আরম্ভ করেছেন, দিকপাল লেখকেরা এবং তাঁদের মহাগ্রন্থসমূহের চরিত্রেরা। উপাখ্যানের ঘটনারা আমার জীবনে জ্যান্ত হয়ে উঠতে থাকে। বুঝি, এ ভ্রম নয়, বাস্তব। আরো বুঝি, জীবনের এই সব মহাসন্ধিক্ষণ, কেবলই বহুকাঙ্খিত আশীর্বাদ বহন করে আনে না; বরং সঙ্গে আনে ততোধিক অবাঞ্ছিত অভিসম্পাতও, আমরা চাই বা না চাই।

মনে পড়ে, Antonin Artaud -র আপ্তবাক্য : "Tragedy on the stage is no longer enough for me, I shall bring it into my own life." 'রাইনোসেরাস' নাটকের ডেইজি-র মতো আমার প্রেমিকাও এক সন্ধ্যায় গণ্ডার হয়ে যায়। আমি হঠাৎই যেন আয়োনেস্কো-র বেরেঞ্জার হয়ে উঠি। জয়েসের স্ত্রী নোরা-র মতো আমার স্ত্রীও আমাকে এক রাতে সস্নেহ তিরস্কারে বলে ফ্যালেন : "তুমি সহজ কিছু লিখতে পারো না, যা লোকের বুঝতে সুবিধা হয়?" আমি যেন এক টুকরো জয়েস হয়ে উঠি। আবার, টেলিফোনে স্বামীর নোবেল প্রাপ্তির সংবাদ শুনে হতচকিত সুজান বেকেট, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় যেমন বলে উঠেছিলেন সেই ফরাসী শব্দদুটি : "quelle catastrophe!" --- যার আক্ষরিক অর্থ হয় "কি সব্বোনাশ!", আর ভাবার্থ হলো "এত জ্ঞানীগুণী মানুষ থাকতে শেষে কি না এই মিনসেকে!" --- এমন ঘটনাও যে আমার জীবনে ঘটবার অপেক্ষায় নেই, সেকথাও বা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে কি? আগামীতে কোনো এক দিন, এরকম কিছুও কি ঘটবে কখনো? যেদিন আমি বেকেট, জয়েস, আয়োনেস্কো, আর্তো, গোগোল, চেকভ, বা কাফকা-কেও ছাপিয়ে উঠে লিখতে পারবো : "আজ আমি নীলোৎপল হয়ে উঠলাম।" কীট কি পারবে, কিংবদন্তী হয়ে উঠতে?

[ এ লেখার শিরোনামটি, বলাই বাহুল্য, রূপক অর্থে ব্যবহৃত। হাতে-মুখে কালি মাখা বিদ্যেধর খোকার 'কালি'। আর আমার বেআক্কেলে একবগগা কাঙালের ঝুলির 'ঝুলি'। এ লেখায় উল্লিখিত এই দুই সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ মেরুর প্রতীকী উপাদান মিলে, এ লেখার নাম হয়েছে 'কালিঝুলি'। দ্বিতীয় একটি মজার সংসক্তিও এ নামকরণের অবচেতনে কাজ করেছে। প্রাচ্যের কাল্পনিক চরিত্র সিধুজ্যাঠা কিংবা পাশ্চাত্যের বাস্তব সার্চ-ইঞ্জিন গুগল-এর চেয়েও অধিকতর নির্ভরযোগ্য, জ্ঞানের আকর ও আধার যে মানুষটিকে আমি আমার একজন অন্যতম দীক্ষাগুরু বলে মানি, সেই নীরদ সি. চৌধুরীর গৃহপোষ্য কালো বেড়ালটির আদুরে নামও ছিলো 'কালিঝুলি'। আর এহেন শিরোনাম রাখার তৃতীয় অনুষঙ্গটি, অতি অবশ্যই শুরুতে উদ্ধৃত নবারুণবাবুর বাক্যটিতে অন্ধত্ব, কালো চক, ও ব্ল্যাকবোর্ডের আলংকারিক প্রয়োগ। চতুর্থত, পর্তুগীজ ঔপন্যাসিক হোসে সারামাগো-র 'ব্লাইন্ডনেস' গ্রন্থটি কি পাঠক-পাঠিকাদের পড়া আছে? আরো বাড়তি কোনো প্রতিবস্তূপমা তাঁরা তাঁদের নিজেদের মতো করে খুঁজে নিতেই পারেন। অধিকন্তু ন দোষায় ... ]

Published on July 07, 2015 01:41

January 27, 2013

EDITORIAL – II FOR ‘REBELLARE’ : 19th JANUARY 2010 ISSUE

Tempus fugit. A fortiori. Time flies. With stronger reasons. On 19th December 1910, a supercilious penman named Jean Genet was born in Paris, and with his heretical pen, stultified all the vulpine and lupine hegemony of the jackanapes of his contemporary literary world. A thousand thousand gun salutes to this plenary Quixotic for the veracious proclivity of his adroit pen, on behalf of us, on his birth centenary. An illegitimate child abandoned by his mother, Genet began to write while imprisoned for burglary. Apart from his first novel ‘Our Lady of the Flowers’ (1944) portraying an underworld of thugs, pimps and hustlers; and the ‘Miracle of the Rose’ (1945-46) telling of his adolescence at a notorious reform school; perhaps his most demented polemic is ‘The Thief’s Journal’ (1949) recounting his life as a tramp, pickpocket and prostitute. Genet does not write about homosexuality. He writes as a homosexual --- sans defense, sans justification, sans repentance or a plea for social understanding. His taste and activity as a thief were related to his homosexuality that had set him apart in solitude in his society. To him the prison embodied freedom --- freedom from heterosexual taboos, freedom from bourgeois preoccupations of glory and wealth, and it united him in abjection with the humiliated and the deprived sections of humanity. He became a leading figure in avant-garde theatre with just five plays --- ‘Deathwatch’, ‘The Maids’, ‘The Balcony’, ‘The Blacks’, and ‘The Screens’ --- stylized Expressionist dramas designed to shock and implicate an audience by revealing its hypocrisy and complicity in an exploitative social order. Admired by the Existentialists, he was the subject of Jean-Paul Sartre’s historic and adulatory biography ‘Saint Genet’ (1952). Today, as we should doff our hats verily in honour to this genius; we also must vow to proscribe every single puerile and jejune pen-shit of each such asinine writer, who itself is an astringent bane, a stigma, an onus --- in the literary territory. Thereby, in culmination, heralding an adage for the non-cerebral mediocre readers before choosing books to buy : “Caveat emptor.” Let the buyer beware!

Published on January 27, 2013 02:21

EDITORIAL – I FOR ‘REBELLARE’ : 19th NOVEMBER 2009 ISSUE

“

You are too old to be influenced by me.

” --- Such was the audacious and candid opinion of a then-unknown James Joyce merely in his mid-twenties, to the already iconic mellow-aged contemporary literary titan W. B. Yeats. Such truths are eternal. And such truths do we too believe in. So we herald our readers as well as writers to ---

Be Audacious ! Be Anomalous ! ! Be Reactionary ! ! !

When today’s reader-writer world has become entirely ‘of the mediocres, for the mediocres, by the mediocres’, where there are few ‘cerebral readers’, and even fewer ‘cerebral authors’; here, on our behalf, is the eponymous debut of this web-magazine, bruiting some authors and artists, who are tirelessly lyminalising the alternative paradigm shifts of counter-contemporaniety in their contrapuntal creations. This e-zine, with its neo-literature, fruitfully resonates better for those very few cerebral readers, as a balancedly blended synchronization of some peerless cerebra and their respective reflections --- an astounding compendium of the writers’ as well as of the readers’ minds, eventually culminating into such a cluster of polemics which exposes a race that is often guilty of being laden with the vain legacy of mythologizing mediocrity, and eulogizing them underrating the true literary prodigies. The gospel truth of history that we, the Bengalees, as a race, have failed to make our gamut of literary genii (namely --- Dhurjotiprasad Mukhopadhyay, Kamalkumar Majumder, Jagadish Gupta, Amiyabhushan Majumder, Manik Bandopadhyay, Satinath Bhaduri, Gopal Halder, Nareshchandra Sengupta, Ramesh Sen, Asim Ray, Sandipan Chattopadhyay, Subhash Ghosh, Subimal Misra et. al.) arrive at the home-shelves of the foreign readers, is a shame unpardonable. We, the

Rebellare-Team

, ourselves being Bengalees, have dared to betray the audacity here to raise erect an unforeseen era of creativity, invoking as well as defying simultaneously, the timeless aura of our unquestionably cerebral creative heritage of

‘alternative literature’

, with our

‘wea-pen’

, as a rebel army, in this regard, as if to atone for this sin of our clan. Hats off to us! All hats verily off to us!

Published on January 27, 2013 02:16

October 31, 2012

‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’ এবং জীবনানন্দ, মানিক, বেকেট, শেক্সপীয়ার, মার্ক্স, বদ্রিলার : একটি সন্দর্ভ

“নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মেসজন নির্জন হ’য়ে থেকেভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোলউত্তরপ্রবেশ করে আরো বড়ো চেতনার লোকে;অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ ক’রে দিয়েবীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,এ-ভোর নবীন ব’লে মেনে নিতে হয়;এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।”

‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থের ‘উত্তরপ্রবেশ’ শীর্ষক কবিতার অন্তিম স্তবকের অন্তিম উচ্চারণের প্রায় প্রারম্ভিক ‘শব্দগুচ্ছ’-কে শিরোভূষণ করা আত্মজৈবনিক নাটক ‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’-এর শেষে অসুস্থ নট, নাট্যকার ও পরিচালকসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আবৃত্তি করেন জীবনানন্দের এই পঙ্ক্তি কয়খানি। জীবনের অনেকানেক টালমাটাল পেরিয়ে, মূহুর্মূহু পরিবর্তিত কালাকালেও স্বকীয় তাৎপর্য বজায় রাখার মতো কঠিন চৌকাঠ আয়াসহীন ডিঙোতে ডিঙোতে, আজ জীবনের তৃতীয় অঙ্কে পৌঁছে, এ নাটকে যেন দর্পণের মুখোমুখি তিনি --- নতুনতরভাবে পুনরাবিস্কৃত হবার জন্য। বস্তুত, এ নাটকের নট-নটী ত্রয়ীর প্রত্যেকেই protagonist সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের এক-একটি projection; যাঁদের দেখেই তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে যায় ‘দিবারাত্রির কাব্য’-র প্রারম্ভে মানিকবাবুর সেই উদ্ধৃতি : “দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয় বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক, --- তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের এ একটা নতুন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায় সেইগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection --- মানুষের এক টুকরো মানসিক অংশ।”

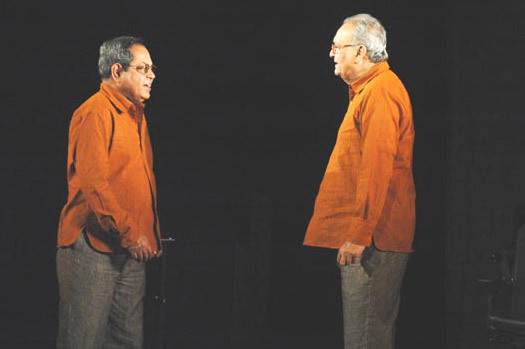

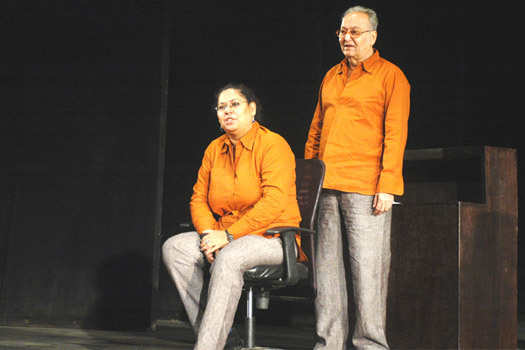

প্রকৃত প্রস্তাবে, এঁরা তিনজন যে একই মানুষের ভিন্ন ভিন্ন projection, তার প্রথম আভাস মেলে পর্দা ওঠবার পর মঞ্চের উপর তিনখানি একই রকম অবয়ব দেখে, যারা চকিতে উস্কে দেয় Beckett-এর সেই প্রণিধানযোগ্য dramaticule ‘Come and Go’-এর স্মৃতি। সেখানে তিন নারী Flo-(wer), Vi-(olet) এবং Ru-(e) তিনখানি ভিন্ন রঙের লংকোট–এ দৃশ্যমান হলেও, এখানে আমরা দুই পুরুষ ও এক নারীকে একই রঙের পোশাকে দেখতে পাই। প্রাথমিক এই বেকেটীয় ধাক্কাখানি ভালোভাবে সামলে ওঠার আগেই ফের একখানি রাম-ধাক্কা দেন পরিচালক সৌমিত্র, যখন পর্দা উন্মোচনের অব্যবহিত পরেই নাটকের প্রথম সংলাপটি উচ্চারিত হয় : “আচ্ছা ... শেষ কবে আমরা একসঙ্গে বসেছিলাম?” ‘Come and Go’-এর প্রারম্ভিক সংলাপেও তো এমনটাই বলেছিলো Vi : “When did we three last meet?” ফের মগজে ধাক্কা লাগে, আর মনে পড়ে যায় Shakespeare-এর ‘Macbeth’ --- সেখানেও ছিলো না, সেই তিন ডাইনি বুড়ি; আর নাটকের এক্কেবারে শুরুতেই, ঐ প্রথম ডাইনিটা এরকমই কিছু বলেছিলো না : “When shall we three meet again?” [I, i, 1] সংযোগের সুতোটা তবে কোনখানে?গোটা ‘Macbeth’ নাটকে Shakespeare একটিবারের জন্যেও ‘witch’ শব্দটা ব্যবহার করেন নি; তিন ডাইনিকে তিনি বরাবরই উল্লেখ করেছেন “the weird sisters” বলে। এখন, এই ‘weird’ শব্দটি এসেছে Old English ‘wyrd’ থেকে, যার অর্থ ‘fate’ বা ‘ভাগ্য’। Shakespeare-এর ‘Macbeth’-এর উৎস যে Holinshed-এর ‘Chronicles’, সেখানে এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ইঙ্গিত আরো সুস্পষ্ট --- “the goddesses of destiny”। অর্থাৎ, গ্রীক পুরানের সেই নিয়তিরা তিন বোন, সুতোর গুলি হাতে ক্রীড়ারত, কখনো ম্যাকবেথের ভাগ্য লেখে, আবার কখনো বা Beckett-এর নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় করে তোলে মানুষের নিয়তিকেই। Beckett-এর তিন নারী নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে যে মরণশীলতার অনিবার্যতা বিনিময় করে, তা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁদের অনুচ্চারিত ‘threnody’-কেই প্রকটতর করে তোলে --- আলগোছে মনে করিয়ে দেয়, যে তাঁদের প্রত্যেকেই যে একই দুরারোগ্য প্রাণঘাতী ব্যাধিতে আক্রান্ত, তা নিছকই ‘মৃত্যু’ --- প্রত্যেক জীবিত মানুষের এক অমোঘ নিয়তি মাত্র। ‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’-এর তিন চরিত্রও তাঁদের আলাপে-সংলাপে যে সকল তির্যক আভাস ভাসিয়ে দেয় বদ্ধ প্রেক্ষাগৃহের বাতাসে, বস্তুত তা অভিনয়-জীবনের অন্তিম লগ্নে দাঁড়ানো অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু-অনুভূতিকেই বারবার সূচিত করে; এবং এর প্রতিক্রিয়ায়, প্রতি বার অনুভূত হয় তাঁর অসীম, অপার জীবনবোধ।

প্রস্টেটের ক্যানসারে আক্রান্ত সৌমিত্র, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা সৌমিত্র, কানের পর্দা ছিঁড়ে রক্তপাতে অর্ধ-বধির সৌমিত্র, কি অক্লান্ত দাপটে সাপ-লুডো খেলে চলেন তাঁর নিয়তির সাথে; আর প্রত্যেক বার, তিনি নিজের দান চালার আগেই, নিয়তিরা তিন বোন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় --- “দে ছুট” ... কেননা, সময় ফুরিয়ে আসছে ... “দে ছুট” ... কেননা, time is running out ... “দে ছুট”। প্রাক-স্বাধীনতা সারল্যের শৈশব-স্মৃতি, স্ত্রী দীপার সাথে যৌবনের প্রণয়-স্মৃতি, ‘অপুর সংসার’ থেকে ‘রাজা লীয়ার’-এর চলচ্চিত্রের পর্দা তথা নাট্যমঞ্চ জুড়ে অবাধ, অনায়াস career journey-র স্মৃতি --- এই সবকিছুই যখন সংলাপের আকারে চক্রবৎ আবর্তিত হতে থাকে বারবার মঞ্চ আবহে, এবং নির্মাণ করতে থাকে একের পর এক অতুলনীয় সব ‘দৃশ্যকল্প’ বা ‘image’; তখন সেলিব্রিটি নায়ক protagonist-এর এই অকপট আত্মকথন বাস্তবিকই এক সৎ, আবডালহীন জীবন-আলেখ্য হয়ে উঠে জানিয়ে দেয়, যে তাঁর যাবতীয় খ্যাতি-গৌরব-সম্মান প্রসূত শ্লাঘা, আপাত স্বর্গসম সুখ, ও সন্তোষ-এর অন্তরলীন এক যন্ত্রণা তাঁকে সমান্তরালে নরকদর্শনেও বাধ্য করে চলেছে সারা জীবন ধরে। ফের মনে পড়ে যায় ‘Macbeth’-এর ডাইনিদের সেই চক্রাকারে ঘুরে-ঘুরে নেচে-নেচে “hell broth” তৈরির দৃশ্যের অনুষঙ্গ; মনে পড়ে যায় ‘King Lear’-এ Edgar-এর সেই অসহায় উচ্চারণ : “Men must endure / Their going hence, even as their coming hither : ” [V, ii, 10-11]বস্তুত, আমরা ‘আসি’ (come) এবং ‘যাই’ (go)। নিয়তিরা তিন বোন উদ্দেশ্যহীনভাবে আমাদের নিয়ে এক প্যাকেট তাসের মতো ‘shuffle’ করে চলে --- ওপরে নিচে আগে পিছে ডাইনে বাঁয়ে। নির্বোধ আমরা নিজেদের হাত-পায়ের নড়াচড়ার শব্দ শুনে সময় মাপার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলি; মরিয়া হয়ে উঠে গুঁতোগুঁতি করে চলি কোথাও একটা পৌঁছোবার জন্য; কিন্তু শেষ তক, কিছুই পেরে উঠি না। তাই, বেকেটীয় দর্শণ মতে, জীবনমরণ চক্রের চূড়ান্ত অর্থ হলো ‘অর্থহীনতা’; কেননা এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে প্রাপ্তি বলতে কেবলই যন্ত্রণা। ‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’-এর নির্মাণে, দৃশ্য-সংলাপ-অবয়ব ইত্যাদি যেভাবে --- এই ‘আসা’ (coming) আর ‘যাওয়া’ (going), ‘জন্ম’ ও ‘মৃত্যু’, protagonist-এর ‘জীবনবোধ’ এবং ‘মৃত্যু-অনুভূতি’, মানুষের ‘মরণশীলতা’ তথা মৃত্যুর ‘অমরত্ব’ --- এহেন প্রত্যেক ও সমস্ত বিপ্রতীপতার বিনির্মাণে, এক চিরন্তন দ্বন্দ্বের দ্যোতনা সূচিত করে, তা যেন আবার সেই মার্ক্সীয় ‘dialectics’-এর পথেই আমাদের চেতনাকে চালিত করে। ‘Thesis’ ও ‘Anti-thesis’-এর সংঘাত প্রতিবারই উন্মুক্ত করে দেয় এক নবতর ‘Synthesis’-এর অভিমুখ। Hegel তাঁর ‘The Phenomenology of Spirit’-এ মানুষের আত্ম-চেতনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, যে মানুষের যাবতীয় চিন্তাভাবনার পিছনে কাজ করে এক ‘নাকচ তত্ত্ব’ বা ‘principle of negation’, যা প্রত্যেক ‘Thesis’-এর বিপরীতে এক বিপ্রতীপ, নাকচ-প্রবণ ‘Anti-thesis’-এর জন্ম দেয়; যা থেকে আবার গড়ে ওঠে এক ‘Synthesis’, যা প্রত্যেক নাকচ-প্রবণ ‘Anti-thesis’-কেও নাকচ করে দেয়। Hegel-এর এই তত্ত্বকেই ঘষামাজা করে Marx দেখালেন, যে মানুষ তাঁর জীবদ্দশায় নিরন্তর যে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, তা তাঁর তৎকালীন অস্তিত্বের পুনর্নির্মাণ ঘটায়। এই হলো ‘Thesis’। এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেতে যে আপ্রাণ চেষ্টা মানুষ এরপর চালায়, তা হয়ে ওঠে ‘Anti-thesis’। আর এই দুইয়ের সংঘাতে, আপাত বিপরীতমুখী যুক্তির দ্বন্দ্বে (dialectics), যে নতুন সত্য উন্মোচিত হয় তা-ই হলো ‘Synthesis’।

প্রকৃত প্রস্তাবে, মঞ্চের ঐ তিন চরিত্র-অবয়বরা, মার্ক্সীয় ‘dialectics’-এর এই মূল তিন উপাদানেরই ‘রূপক’ প্রতিনিধি নন কি? --- (যে রূপকের কথা মানিক বলেছেন তাঁর ‘দিবারাত্রির কাব্য’-র প্রারম্ভে) --- এবং এঁরা তো এই ‘Thesis–Antithesis-Synthesis’ ত্রয়ীর অন্তর্বর্তী রসায়নের সাহায্যেই, মঞ্চ জুড়ে ক্রমাগত গড়ে তুলতে থাকেন, protagonist সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মহাকাব্যিক আত্ম-আলেখ্য বয়ানের মানানসই এক দ্বন্দ্বমূলক আধার-কাঠামো। উন্মোচিত হয় চলচ্চিত্র তারকার ‘বাস্তব’ (real) জীবন, উন্মোচিত হয় সেলিব্রিটি নায়কের ‘সত্য’ (true) অবয়ব, উন্মোচিত হন রক্তমাংসের মানুষ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বস্তুত, যে সৃষ্টি মানুষের ‘psychological space’-কে আত্ম-উন্মোচনের উপযোগী ও বিস্তৃত দ্বান্দ্বিক গতি এনে দেয় না, তা তো ‘সৃষ্টি’ পদবাচ্যই হয়ে উঠতে পারে না আদৌ।ফরাসী সাহিত্য-তাত্ত্বিক Jean Baudrillard-এর মতে, আজ আমাদের এই উত্তরাধুনিক সময়ে ‘বাস্তব’ বা ‘real’-এর প্রকাশ বা প্রতিফলন ঘটানো কোনোভাবেই আর সম্ভব নয়। কারণ, ‘দৃশ্যকল্প’ বা ‘image’-কে সেই সক্ষমতার স্তরে বা মানে বিকশিত ও বর্ধিত হতে দেওয়ার পরিসর তৈরি করা --- যেখানে সে ‘বাস্তব’ (real) বা ‘সত্যনিষ্ঠ’ (truthful)-কে এবং ‘কৃত্রিম’ (artificial) বা ‘কাল্পনিক’ (fictional)-কে পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণ তথা সনাক্তকরণের মতো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে --- এখন কার্যতই অতীব দুরূহ। তাই অভিনয়ের ‘পরিবেশনা’ (simulation)-কে তিনি সংজ্ঞায়িত করেছেন ‘উপস্থাপনা’ বা ‘প্রতিনিধিত্বকরণ’ (representation)-এর ঋণাত্মক বা নেতিবাচক (negative) অভিমুখ হিসেবে। তিনি বলছেন, যখন ‘উপস্থাপনা’ (representation) নির্ভর করে ‘বাস্তব’ (original / real)-এর অস্তিত্বের উপর, অভিনয়ের ‘পরিবেশনা’ (simulation) তখন হয়ে ওঠে ঐ ‘বাস্তব’ (original)-এর ‘পুনঃ-পরিবেশনা’, অর্থাৎ ‘re-presentation’ বা ‘উপ-স্থাপনা’। আর তখন --- “simulation is no longer a territory, a referential being, or a substance. It is the generation by models of a real without origin or reality : a hyperreal.” অতঃপর, একটি ‘দৃশ্যকল্প’ বা ‘image’-এর বর্ধিত ও বিকশিত হওয়ার চারটি প্রধান ‘দশা’ (phase) সুনির্দিষ্ট করে দেন Baudrillard : “(1) It is the reflection of a profound reality; (2) It masks and denatures a profound reality; (3) It masks the absence of a profound reality; (4) It has no relation to any reality whatsoever : it is its own pure simulacrum.” ‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’-এর ক্ষেত্রে, বলাই বাহুল্য, নাট্যকার সৌমিত্রের কলম, Baudrillard-এর ‘hyperreal’ তথা ‘hyperspace’-এর এহেন উত্তরাধুনিক মঞ্চ-ভাবনার সকল সম্ভাবনা তথা রসায়ন সমূহকে পূরণই শুধু করে নি, কোথাও কোথাও এমনকি অতিক্রম পর্যন্ত করে ফেলেছে।

তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ ‘Dictionary of the Theatre : Terms, Concepts and Analysis’-এ ফরাসী নাট্য-তাত্ত্বিক Patrice Pavis ‘মঞ্চ-স্থান’ বা ‘stage space’-এর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলছেন, যে মঞ্চের ওপরের যতখানি স্থান দর্শকদের কাছে ‘প্রকৃতই দৃশ্যমান’ (actually visible), এবং যার সীমারেখা-পরিসর-পরিধি নির্ধারিত হচ্ছে নাটকীয় পরিস্থিতিসমূহের উত্তুঙ্গ মুহূর্তগুলির ‘এখানে-সেখানে’ (here & there)-র তথা ‘এখন-তখন’ (now & then)-এর সাপেক্ষে মঞ্চের নট-নটীদের যথাক্রমে ‘স্থানিক’ (spatial) এবং ‘কালগত’ বা ‘সাময়িক’ (temporal) অস্তিত্বের নিরিখে, তা-ই প্রকৃত ‘মঞ্চ-স্থান’ বা ‘stage space’। এই ‘এখানে-সেখানে’-র ‘স্থান’ (place) এবং ‘এখন-তখন’-এর ‘কাল’ (time), তথা তৎ-সহযোগী আনুসঙ্গিক ‘স্বর’ (voice), ‘শব্দ’ (sound), ‘আলো’ (light) ও নট-নটীদের ‘চলন-গমন’ (movement) দ্বারা নির্মিত ‘মঞ্চ-স্থান’ (stage space) কার্যকরী হয় একটি ‘চিহ্ন’ বা ‘দ্যোতনা’ (sign) রূপে, যা নিরবচ্ছিন্নভাবে দোদুল্যমান রয়, আন্দোলিত হতে থাকে, ‘মূর্ত’ (tangible) এবং ‘বিমূর্ত’ (abstract) অনুভূতিদ্বয়ের মধ্যে --- ‘signifier’ ও ‘signified’-এর মধ্যে। পরিচালক সৌমিত্র যে আয়াসহীন হেলায় এই দোদুল্যমানতা দেখালেন ও ব্যবহার করলেন তাঁর এই নাটকে, তা বোধ করি তাঁর আগে কেউ এত সার্থকভাবে করে উঠতে পারেন নি, অন্তত বাংলা নাটকের দুনিয়ায় তো নয়ই। প্রথমেই ঝেড়ে কেশে যে কথাটা বলে রাখলে ভালো হতো, সে কথাটা না হয় পরিশেষেই বলি। এ নাটক অর্ধ-শিক্ষিত ব্রয়লার দর্শকদের জন্য একেবারেই নয়। যে সমস্ত বাঙালী সংস্কৃতি-শকুনগুলো (culture vultures) পাউডার মাখা মাঝারিয়ানাকে (mediocrity) ভগবানের বাচ্চা ভাবতে ভালোবাসে --- এ নাটক তাদের জন্য তো নৈব নৈব চ। (ইতরের দেশে অবশ্য এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক।) একটু ‘minimum homework’, ন্যূনতম পড়াশুনা না করে এলে কিন্তু এ বাদামের খোল ভাঙ্গতে পারা যাবে না। বিশেষ কিছু গজালেই যে বালকরা সাবালক হয় না, ইতরের দল আর কবে তা বুঝে উঠতে পারবে!

Published on October 31, 2012 11:51

September 15, 2012

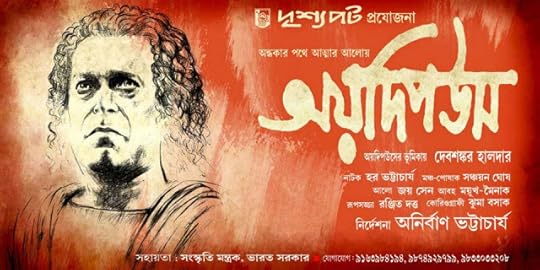

'দৃশ্যপট'-এর "অয়দিপউস" : একটি পর্যবেক্ষণ

ধরা যাক, ঋত্বিক ঘটকের নির্দেশনায় নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন যথাক্রমে Christopher Plummer এবং Elizabeth Taylor ! এহেন পরিস্থিতিতে চিত্রনাট্যটি যদি এমনকি হরনাথ চক্রবর্তী মশাইও লেখেন, তাতেও কিছু যায়-আসে কি? (তা বলে দয়া করে কেউ যেন এমনটি ভেবে বসবেন না, যে হর ভট্টাচার্য আর হরনাথ চক্রবর্তীকে আমি তুল্যমূল্য বলছি ! কদাচ নহে।) কিন্তু অতীব দুঃখের সঙ্গে মেনে নিতেই হচ্ছে যে, দৃশ্ যপট প্রযোজনার 'অয়দিপউস' নাটকের মূল চারটি স্তম্ভের (যে কোনও অন্য নাটকের মতই) মধ্যে যদি কোনও একটি আদৌ একটু নড়বড়ে বলে মালুম হয়, তবে সেটি ঐ হর ভট্টাচার্যের চিত্রনাট্যখানিই বটে। সাবধান পাঠক ! এখুনি আরও একটি মন্তব্য ভেবে ফেলার আগে, আমার লেখা আগের বাক্যখানি ফের একবার পড়ুন --- in between the lines পড়ুন। সেখানে নিহিত বক্তব্য আসলে একথাই কি বলতে চাইছে না, যে অয়দিপউস-এর ভূমিকায় দেবশঙ্কর হালদার, য়োকাস্তার ভূমিকায় সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়, আর নির্দেশনায় অনির্বাণ ভট্টাচার্য --- যে আকাশ আজ এঁরা ছুঁয়ে ফেললেন, সেখানে দাঁড়িয়ে দৃকপাত করলে, হর ভট্টাচার্য ও তাঁর চিত্রনাট্যখানিকে ধারে তথা ভারে নিতান্তই খাটো আর সাদামাটাই লাগছে বটে, বাস্তবিকই তা যথেষ্ট এবং ওজনদার হওয়া সত্তেও ! তবে দুটি ত্রুটি নিশ্চিত-ই আছে বৈ কি ! কানে বেশ খোঁচা মেরেছে ! খুব জোরে না লাগলেও, লেগেছে তো ! ভুল তো ভুল-ই, না কি? (১) টাইরেসিয়াস-এর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত-এর সময় অয়দিপউস-এর সম্বোধন ছিলো "গুরুদেব ... তুমি", যা কিনা পরবর্তী প্রত্যেকবারেই "আপনি" শোনা গেলো। (২) য়োকাস্তা অয়দিপউস-এর কাছে নিজের মৃত সন্তান (সত্য জানার পূর্বে) সম্পর্কে বিলাপ করতে করতে জানায় সন্তানধারণকাল ছিলো দশ মাস (৯ মাস নয়)।

খুবই বালখিল্য ভুল। তবে মূলতঃ চিত্রনাট্যকার দায়ী হলেও, অভিনেতা, অভিনেত্রী তথা নির্দেশক এই দায় পুরোপুরি এড়াতে পারেন কি? মনে হয়, না। তবে হ্যাঁ, মূল আখ্যান থেকে কিঞ্চিৎ deviation-এর ক্ষেত্রে climax-এ য়োকাস্তা-র আপন যোনিদ্বারে চুলের কাঁটা বিঁধিয়ে আত্মহননের মৃত্যুদৃশ্য রচনায় হর ভট্টাচার্য যথারীতি তুলনারহিত।

তো নিন্দামন্দ থুয়ে, এট্টু মোলায়েম কথা কই ! অনির্বাণ ভট্টাচার্য-র পাসোলিনির 1967-র ইতালিয়ান চলচ্চিত্রটি (Oedipus Rex) দেখা আছে কিনা আমার জানা নেই; কিংবা Tony Richardson-এর 'Look Back In Anger' (1959) --- যার রিভিউ-তে লেখা হয়েছিলো "The audience was jolted as if they'd been sitting for 2 hours in an electric chair." তবে নাট্যমঞ্চের ঋত্বিক ঘটক হয়ে ওঠার এলেম তাঁর আলবাত আছে। বিশেষভাবে বলতেই হবে দুটি ও একটি কথা। (১) যৌনতাকে অসাধারণভাবে ব্যবহার করেছেন তিনি। এই নাটকের plot বা story-line যদি দুধ হয়, তবে যৌনতা এখানে সেই দুধের পুরু সর। অনির্বাণ এখানে সেই দুধ আর সর মন্থন করে যেন মাখন বের করে এনেছেন। যৌনতার এত সাহসী, এত শরীরী, এত আবেদনঘন, এত অবিচ্ছেদ্য ও অবশ্যম্ভাবী প্রয়োগ, মঞ্চে, প্রকৃতই অতি দুরূহ কার্য্য। (২) নৃত্যের ব্যবহার। যদিও এটি আদৌ কোনও নৃত্যনাট্য নয়, তথাপি কতখানি পরিমিতিবোধ রপ্ত হলে, নৃত্যনাট্য না হলেও নৃত্যকে নাটকের প্রত্যেক অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে, পরতে-পরতে জড়িয়ে দিয়ে, পরিপূরক করে তোলা যায় একটিকে আরেকটির, সে কাপ্তেনী আপনি দেখালেন বটে। এর অনেকখানি কৃতিত্ব অবশ্যই কোরিওগ্রাফার ঝুমা বসাক-এরও প্রাপ্য। আর এই নৃত্যের ব্যবহারকে সঙ্গতিপূর্ণ তথা যথাযথ অভিঘাতসম্পন্ন করে তোলার ভিত্তিভূমি হয়ে নিজেকে অকৃপণ বিছিয়ে রাখলো যে আবহসঙ্গীত, তার স্রষ্টাদ্বয় ময়ূখ ও মৈনাক-এর জন্যও কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। (৩) শেষ যে একটি কথা, তা নাটকের গঠনগত কাঠামো সম্পর্কিত। নাটকের plot-কে "act" (অঙ্ক) আর "scene" (দৃশ্য)-এ ভাগ করার প্রচলন প্রথম শুরু করেন Seneca, রোম-এ, তাঁর Revenge Tragedy গুলির সময় থেকে। এর পূর্বে, গ্রীস-এ, ব্যবস্থাটি ছিলো অন্যরকম। প্রথমে হতো "Prologue" (introduction) ও তারপর "Parados" (entry of chorus). এরপর হতো "Episode" (scene) আর "Stasimon" (song of chorus). এই দুটি অংশ চারবার (অর্থাৎ, চারটি Episode ও চারটি Stasimon) পুনরাবৃত্ত হতো। সবশেষে আসতো "Exodos" বা final scene. এই নাটকে অনির্বাণ প্রতিটি নৃত্যাংশকে সার্থকভাবে একেকটি "Stasimon"-এর রূপ দিয়েছেন --- জেনে হোক, কিংবা না জেনে।

দেবশঙ্কর-এর কথা নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। ওনার মন্দ কপাল, আর আমাদের ও আগের-পরের ধরে তিন প্রজন্মের ভাগ্যি, যে উনি এ দ্যাশে জন্মেছেন। "দেবশঙ্কর আমাদের Christopher Plummer" --- এই বাক্যখানির প্রকৃত গভীরতা কেবল তাঁরাই বুঝবেন, যাঁদের দেখে ফেলার সুযোগ বা সৌভাগ্য হয়েছে "Hamlet at Elinsore"-এর Hamlet-কে, কিংবা "Caesar and Cleopatra"-এর Julius Caesar-কে, বা "The Fall of the Roman Empire"-এর Commodus-কে, অথবা "Oedipus the King"-এর Oedipus-কে। বুঝবেন তাঁরাও, যাঁরা দেখে উঠতে পেরেছেন "Don Juan in Hell"-এর Don Juan-কে, "Alexander"-এর Aristotle-কে, "The Happy Prince"-এর Happy Prince-কে, বা "Waterloo"-র প্রথম ডিউক অফ ওয়েলিংটন Arthur Wellesley-কে। এমনকি তাঁদেরও বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়, যাঁদের দেখা আছে, নিদেনপক্ষে "The Man Who Would Be King"-এর Rudyard Kipling-কে, "Nabokov on Kafka"-র Vladimir Nabokov-কে, "Winchell"-এর Franklin D. Roosevelt-কে, বা "The Last Station"-এর Leo Tolstoy-কে। আর যাঁরা এই এক ডজন ছবির একটিও দেখেন নি, তাঁরা অন্তঃত "A Beautiful Mind"-এর Dr. Rosen-কে, অথবা "The Sound of Music"-এর Captain von Trapp-কে মনে করার চেষ্টা করুন। তিরাশি বছরের Plummer যেমন এই মুহূর্তে হলিউডের চলচ্চিত্র দুনিয়ার সবচেয়ে versatile জীবিত কিংবদন্তি, দেবশঙ্কর তেমনই আমাদের সম্পদ। বস্তুতঃ, এ নাটকের সারা শরীর জুড়ে শুধুই তাঁর ঢেউ-এর ওঠাপড়া। বিশেষ করে, টাইরেসিয়াস-কে তাঁর তিরস্কার দৃশ্যে, বা ক্রেয়ন-কে সন্দেহের বশে অভিযুক্ত করার দৃশ্যে, কিংবা সর্বোপরি, পাপবোধে ধ্বস্ত হয়ে স্বীয় চক্ষু উৎপাটনের দৃশ্যে, তিনি এক এবং অনন্য।

তবে হ্যাঁ, দেবশঙ্কর-এর অভিনয় গুনে এহেন চরিত্র (অয়দিপউস) অথবা অনির্বাণ-এর নির্দেশনা গুনে এহেন নাটক (অয়দিপউস) মঞ্চে গড়ে তোলা নিশ্চিতভাবেই সম্ভব হতো না, যদি না অভিনয় এবং লাস্য --- এই দুইয়ের মায়াজাল বিস্তার করে মঞ্চের সমস্ত আলো একাই শুষে নিতেন য়োকাস্তা সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়। তিষ্ঠ পাঠক ! অনতিদূর অতীতের সুড়ঙ্গে কিঞ্চিৎ হামা টেনে দেখুন তো, সুমন মুখোপাধ্যায়ের সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে করা "রাজা লিয়ার"-এর Cordelia-কে মনে পরে কি? হ্যাঁ, ইনি সেই সেঁজুতিই বটে। এ নাটকে আখ্যান আর যৌনতার দুধ আর সর মন্থন করে আবেদনের যে মাখন অনির্বাণ নির্মাণ করেছেন, সেঁজুতি স্বয়ং সেই আবেদনময়ী মাখন। এ নাটকের সর্বশরীর জুড়ে দেবশঙ্কর যে ঢেউ-এর জোয়ার-ভাঁটা খেলিয়েছেন, সেঁজুতি সেই ঢেউয়েরই কোলে-কাঁখে খেলে ফিরেছেন ফেনিল বুদ্বুদ হয়ে --- অবাধ, আয়াসহীন, সাবলীল, সংকোচরহিত। তা সে নাটকের একেবারে প্রারম্ভে অয়দিপউস-এর সাথে সঙ্গম দৃশ্যেই বলুন, বা অয়দিপউস-এর কাছে ক্রেয়ন-এর মুক্তি দাবি করতে এসে লাইয়ুস-এর মৃত্যু আখ্যান পুনর্বর্ণনার দৃশ্যেই বলুন, কিংবা অন্তিম সময়ে সত্য জানার পর অয়দিপউসকে "স্বামী না পুত্র" সম্বোধনের দ্বিধাগ্রস্ততার মুহূর্তেই বলুন --- সেঁজুতি যেন দর্শকদের সম্মোহনের মায়াজালে বিমোহিত করে রাখলেন দেড় ঘণ্টা যাবত। কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন মনে হলেও, শুনে রাখুন পাঠক, আমার কিন্তু মুহুর্মুহু মনে পরে যাচ্ছিলো সেই এক এবং অদ্বিতীয়া, Elizabeth Taylor-কেই !

পরিশেষে একটি প্রচলিত রসিকতা উত্থাপন করতে যাঞ্চা করি। দেবশঙ্কর-এর সেরা অভিনয় বেরিয়ে আসে হর'র নাটকেই (মানে হর ভট্টাচার্যের নাটক, Horror Play নয়); তাই তিনি আরও বহু হর'র নাটক (হর ভট্টাচার্যের নাটক) করুন; আর হর'র ছবির দর্শক (হরনাথ চক্রবর্তীর চলচ্চিত্রের দর্শক) যাই মনে করুন না কেন, হর'র ছবি (হরনাথ চক্রবর্তীর চলচ্চিত্র) বাস্তবিকই একেকটি হর'র ছবি-ই (Horror Film) হয়ে ওঠে শেষ তক ! অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

Published on September 15, 2012 04:59

August 9, 2012

A COUNTER-POEM WHICH WAS A POEM BEFORE BEING WRITTEN

Before I was in love with her

Before I was in love with herI had the knowledge of ignorance

Now

After I had smelt the beautiful mole

At Psyche’s cunt

I have the ignorance of knowledge

Aaahh

What a jaundiced life

Is it

Yes

No

Maybe

May not be

I don’t know

Who knows

Heh

Who knows who knows

Good and evil are identical

Merely the two phases of the same life-cycle

Good is what evil was in past

Evil is what good will be in future

Cupid is cooking hell-broth

What an intelligent ass

Creativity sleeps between his legs

Priests are masturbating in temples

Behind the idols of deities

Thoughts and counter-thoughts

And counter-thoughts and counter-counter-thoughts

Nora Molly Bertha

The new manly women

Joyce Leopold Richard

The new womanly men

What can I do

In reality

Nothing

In fact even less than nothing

What do I sense about myself

Truly

Am I real

This truth is false indeed

I can be that only what I am being taught

What I am being made

In fact I am being prevented from being what really I am

And yet I am accepting it

I am being taught to accept it

Without even raising a single question

But why

Why why why I ask I need not cry

Need not lie

Need not even die

I am taught so

But what if I feel like crying

And lying and dying too

What a syphilitic society

Dreams are visible

Reality invisible

Where do I stand

Exactly

I don’t like me at all

And I can’t see at all why so many people like me

My outward ‘I’ often fails to do what my inner ‘I’ wishes

Very often

And my inner ‘I’ too

Who is my real ‘I’ then

Nilotpal

Or me

I prefer most to re-create my creativity

Continually

So I murder Nilotpal

Very often

At almost every probable opportunity

And so does he too

At least tries to do so

Sincerely

Honestly

Both of us

And then resurrect each other eventually

Again and again

And again and again and again and again and …

Thus creativity creates creator

In counter-action …

Creator creates creativity

In counter-action …

Creativity creates creator and so on and so forth

When shall I finish cooking the hell-broth

When shall she offer me her cunt again

When shall all these

Knowledge and ignorance

Good and evil

Thoughts and counter-thoughts

Dreams and reality

Visibility and invisibility

Creativity and creator

Begin to melt into utter insignificance

Yes it will

When one blue midnight

She will tell me foreplaying :

Look dear

Your pubic hairs have begun to turn white

Amen !

Published on August 09, 2012 12:05

June 17, 2012

AN EXCERPT FROM THE PREFACE OF MY THESIS ON JAMES JOYCE'S 'ULYSSES'

In 2006, the poet laureate Andrew Motion recommended that all schoolchildren read ‘Ulysses’ as part of their essential grounding in English literature. One can see why. To read ‘Ulysses’is to realize that the whole of twentieth-century literature is little more than a James Joyce Appreciation Society. Among the many writers who would have been different, or even nonexistent, without ‘Ulysses’, are Samuel Beckett, Jorge Louis Borges, Dylan Thomas, Flann O’Brien, Anthony Burgess, Salman Rushdie, Umberto Eco, Italo Calvino, Philip K. Dick and Bernard Malamud --- to name but a few. Even a writer as unlikely as George Orwell deliberately echoed the ‘Circe’ episode of ‘Ulysses’ in the play scene of ‘A Clergyman’s Daughter’. Joyce’s hectic layering of styles, his unstoppable neologizing, his blurring of viewpoint, his love of parody and imitation, his obscenity, his difficulty, obscurity and outright incomprehensibility was the beginning of the high modernist style in world literature. Andrew Motion was right in seeing ‘Ulysses’ as fundamental, but in another way his suggestion was absurd. ‘Ulysses’ is not a book for children. It is barely even a book for adults. The paradox of ‘Ulysses’ is that one needs to read it to understand twentieth-century literature, but one needs to read twentieth-century literature to build up the stamina to read ‘Ulysses’.

JOYCE ON IRISH STAMP

JOYCE ON IRISH STAMPThe problem starts with the title. Early readers of ‘Ulysses’, exhilarated and appalled after 800 pages, were often still left thinking “Why ‘Ulysses’?” The word ‘Ulysses’ is barely mentioned. The name is mentioned four times, twice in passing as a proper name, Ulysses Grantand Ulysses Browne, and twice as a brief mention among other heroes and notables. The occurances are cited below :---

“What softens the heart of a man, shipwrecked in storms dire, Tried, like another Ulysses, Pericles, prince of Tyre?”2. “ He puts Bohemia on the seacoast and makes Ulysses quote Aristotle .”3. “AndSarsfieldandO’Donnell, dukeofTetuaninSpain, andUlyssesBrowneof Camus that was fieldmarshal to Maria Teresa .” 4. “ when general Ulysses Grant whoever he was or did supposed to be some great fellow landed off the ship ”David Lodge in ‘The Art of Fiction’wrote that the title, as a clue to the allegorical nature of the book, was “the only absolutely unmissable one in the entire text”.Each episode is assigned, tacitly, a colour theme, a dominant organ of the body, an hour, a setting, and other characteristics, though many of these remain a matter of scholarly dispute. The action takes place in Dublin on a single June day (June 16th 1904) and its three main characters are Leopold Bloom, Stephen Dedalus and Molly Bloom, who represent Ulysses, Telemachus and Penelope, respectively. Other characters and places also have their Homeric counterparts.

JOYCE ON IRISH 10 POUND NOTE

JOYCE ON IRISH 10 POUND NOTEThe problem is that one can know all of this and still be left thinking “Why ‘Ulysses’?” The choice of the ‘Odyssey’seems somewhat arbitrary. Why not ‘Oedipus Rex’ as a background text? That way Bloom could be Oedipus, Molly Jocasta and Dedalus Tiresias (or someone else). ‘Ulysses’is not so much a novel as a symbolic system, rather like a clock or a computer programme. Underlying the final, visible product, the time-telling or the computer display, is a corresponding machinery, the cogs or the binary code. Why did Joyce choose the ‘Odyssey’ for his code?

The answer is that it could hardly have been anything else. Joyce was from an early age deeply in love with the ‘Odyssey’. “The character of Ulysses has fascinated me ever since boyhood,” he wrote to Carlo Linati in 1920.“It, withtheprecedingsceneandwithothersunnarratedbutexistentbyimplication, towhichaddessaysonvarioussubjectsormoralapothegms(e.g. MYFAVOURITEHEROORPROCRASTINATIONISTHETHIEFOFTIME) composedduringschoolyears,”He later described Ulysses to Frank Budgen, in an interview in 1934, as the only “complete all-round character presented by any writer”.Unsurprisingly therefore, this “complete man” surfaced as early as Joyce’s first major prose work --- ‘Dubliners’ --- of 1914. Joyce had originally planned that it would include a short story called ‘Ulysses’, the plot of which was based on an incident which took place in June 1904. Joyce was involved in a scuffle on St Stephen’s Green, Dublin, after accosting another man’s lady-companion, and was rescued and patched up by one Alfred H. Hunter. Hunter, according to Joyce’s biographer, Richard Ellmann, was “rumoured to be Jewish and to have an unfaithful wife”

[i] Joyce, James; ‘Ulysses’; Project Gutenberg edition ; Scylla and Charybdis; (9327-9329)Credits : e-book produced by Col ChoatE-Text No. : 4300Release Date : 2003-07-01Base Directory : http://www.gutenberg.org/files/4300/D... Source : http://www.gutenberg.org/etext/4300/This e-book is based on the pre-1923 print editions.[Project Gutenberg, is a volunteer effort to digitize and archive cultural works, to encourage thecreation and distribution of e-books. Founded in 1971 by Michael S. Hart, it is the oldest digitallibrary. Most of the items in its collection are the full texts of public domain books. The projecttries to make these as free as possible, in long-lasting, open formats that can be used on almost anycomputer. As of March 2009[update], Project Gutenberg claimed over 28,000 items in its collection.Project Gutenberg is affiliated with many projects that are independent organizations which sharethe same ideals, and have been given permission to use the Project Gutenberg trademark.Wherever possible, the releases are available in plain text, but other formats are included, such asHTML, PDF, EPUB, MOBI and PLUCKER. Most releases are in the English language, but manynon-English works are also available. There are multiple affiliated projects that are providingadditional content, including regional and language-specific works. Project Gutenbergis alsoclosely affiliated with Distributed Proofreaders, an internet-based community for proofreadingscanned texts.]

Published on June 17, 2012 12:57

April 10, 2012

pages ... from … a … banned … diary

Now if you ask me ‘what is truth’, first you need to understand that ‘truth’ is ‘the opposite of what seems to be the faCt’, and not ‘what seems to be the fact’. Man invents god to mAsk his excuses under the omnipotence of god. Gods reside iNside

his head. I have told the ‘cunt’ ¾ “You are a white lie.” Only a whore’s cUnt

is purely unClaimed. GOd’s Pocket has beEn

picked. I have no time noW to shoulder god’s corpse. KIss your concubine. Shed blood. Indoor game. OuTdoor game. Daffodils. Tulips. THe

day dawns. Semi-feudalisTic aristocracy is dead. Semi-feudalistic aristocracy never dies. Long live semi-feudalistic aristocracy. Even more dead tHan alivE

than usual. Beckett told that. SophistIcation is synonyMous to bourgeoisie. Hit below the belt. NoAh’s ark indeed is an instrumental scheme to annihilate the imperialistic paradiGm. CrimEland.

Addictionland. White bitches. Watchdogs. An unique blade. God’s semen contains nO sperms anymore. Situations vacant. Gravediggers wanted. Bullets are Free

from gender-biasness. Wipe out the drops of sweat from Your fOrehead. Cherish the sUnset. Feel the moistuRe

of yOur Wife’s cuNt

with Your urinal bludder. The peOple will do the rest. We will become the people. What if yoUr appendix bursts out one cruel midnight?

The lightposts at the stReet-crossings conspirE for A counter-revolution. All at miDnight. CigarEttes buRn themselves. Sartre Camus Adorno Foucoult Castro Lukacs Said Beckett Hawking!

All upstarts. Where exactlY is the center Of gravity of yoUr

scroTum? I Have already been warned. Now I vomIt. There are wolves at every corNer of the roads. The vigil is inescapable. Incubus is in charge tonight. Hang zoon politoKon.

Hang zeitgeist. Sex is sumptuous. More when catered. Wait. Don’t trY tO escape. Give me a cigarette. Give me the manifesto. OUrs

is A countRy whEre

we have pRinted M. K. Gandhi on thE five hundred rupee note. Munnabhai told that. Ours is A race of chameleons. Communism has lost amiDst the weeds of pubIc hair. Socialism is felt at public uriNals only. Between idea and reality falls the shadow. Invest body. Earn money. Invest money. Earn love. Claim freedom of free sex. You are the monarch of all you survey. You are a Global

ciTizen. The NeHrus. The GandhIs. The TataS.

The Birlas. The AmbaNis. The MIttals. The Bajajs. The Dawoods. The Bin Ladens. The ClintOns. The Bushes. The Kennedys. The Fords. The Bachchans. The Khans. The KaPoors. The RAys. The Tagores. The Sarkars. BLissful exIstence. Peaceful co-exiStence. You are free. You are out of danger. Celebrate. Enter the ante-chamber. You are alone. I am Not alone. We are not alone. Is not she sweet? Make profit of her meat. Where have all the cerebral writers Gone?

This land is my land . . . your land. Which side aRe yOu oN? Crows are flyinG!

VultuRes Are flying! Who will dig The grave of capitalism? Do you know that JoHn Stuart Mill was defEated in the 1868 GReat

BriTain elections because He had publIcly proclaimed that he did not believe in god? Ideology of bourgeoiS

is the ideology of aNarchy. Cash Is the music of Labour in bOurgeois socieTy. It is inevitable for a culture to become bankruPt, when it is but A money-oriented cuLture; for no true culture, under no cIrcumstanceS, can ever be made a commodIty; and oNce you are raped by the bourGeois

culture, you get dehumanIzed. An artiSt’s

integRity is like a woman’s virginity; oncE lost, it cAn never be regaineD. Hemingway told that. Form of creatIve writing is form of life. SaNs story. Sans plot. Sans narration. Sans form. Assassin protaGonist.

Assassin antagonist. Let writing itself be attitude. Do not be content. Be audacious. Be anomalous. Be reactionarY. ModulatiOn of diction. The opportUnist’s

anus is always the Easiest to fuck. Do not be a Don QuiXote. Give blank cheque to none. The language of true creative writing must be Psychosomatic. It’s anti-aristOcratic, becauSe It’s Not neutral. A psychosomatic lanGuage

can never be neutral. It’s a corrosive language. Just like gasping. Rawness of language. NowadaYs a true penman need tO feel the bUrning waRmth

of the hot moon, to feel the Potency of fleShly voices that ask uneasY questions. IonesCo BurrougHs BaudelaIre JoyCe

Genet Eliot Nietzsche DalI NiloTpal RimbAud HegeL Sartre!

Quest¡ons af¿er quest¡ons af¿er quest¡ons af¿er quest¡ons af¿er quest¡ons . . .

Published on April 10, 2012 09:06

February 25, 2012

SANSNESS

[The ageless Cumaean clairvoyant, Sibyl, presently lives as the house-lizard in my room. Earlier, she was the priestess presiding over the Apollonian Oracle at Cumae, a Greek colony located near Naples, Italy. It was she herself, who taught me that the word ‘sibyl’ comes via Latin from the ancient Greek word ‘sibylla’, meaning ‘prophetess’, and that there were eventually many Sibyls in the ancient world. When Nachiketa asked Yama about the meaning of ‘Death’, Yama taught him the ‘Kathopanishada’. Now, when I ask Sibyl about the meaning of ‘Eternity’, she teaches me the following.]

abandon hopeall ye who enter herewelcome to infernoHOW MAN BECOMES ETERNALhere are the twin gates of sleepthis gate of horn allows an easy exitfor shadows which are trueand it is through this gate of ivorythat false dreams or visions which in fact are illusionsare sent to living creatures by the spiritsHOW MAN BECOMES ETERNALnorth east west southacheron cocytus lethe phlegethon styxnortheast northwest southwest southeastwoe wail oblivion flaming oathHOW MAN BECOMES ETERNALthe dead and the living travel on the same boatthey are the two tails of the same cointhe head is missingnothe boat is the headthey are not deadand they were never aliveam i aliveare you aliveam i deadare you deadare we deadare we aliveHOW MAN BECOMES ETERNALclapclapclapclapclapclapclapclapclapclapclapshameshameshameshameshameshameshameshameshameshameshamecheercheercheercheercheercheercheercheercheercheercheerHOW MAN BECOMES ETERNALrow on your skiff charonahhpoor old ferrymanwhat a filthy beardthere lurks cerberusto dispute the waymercilessneverthelessremember psychefollow her honeyed cakeHOW MAN BECOMES ETERNALohhwhat unforeseen fecundityrichness of inventionprolificnessimpregnatibilityand of coursetoo overniceehhwhat darknessempty shades are passinghow vacant and infinite the spaceHOW MAN BECOMES ETERNALand pus and blood and semen and sweat and vomit andthe images are all dumbyet they are conveying secret painsunseen sufferingscursed soulsuhhwhat silencewhat obscure faceswhat mysteryHOW MAN BECOMES ETERNALmine our your his her its their everyones noones anyones someonesconscience conscience conscience conscience conscience conscience conscienceis is is is is is is is is is isdying dying dying dying dying dying dying dying dying dying dyingHOW MAN BECOMES ETERNALnonot deadrather they are trappedbetween life and deathwhy nilotpal whywhy such hankering after eternityyou are alonewe are all aloneand we can no more senseour todays tomorrows and yesterdaysare we aliveare we deadare you deadam i deadam i aliveare you aliveHOW MAN BECOMES ETERNALthe truth is that we are doomeddestined to damnationat nowhereeven worse than nowhereHOW MAN BECOMES ETERNALeach everyday is a questfloating upon the waves of timeyhhwhat timelessnesswhat ethereal enigmawhat vast emptinesswho can fill it upand who can wash all bloodstainsfrom the blades of our teethsilence is seldom anonymousHOW MAN BECOMES ETERNAL i will let you knowif thats what you wantthat we are all trappedyesand damn well trapped toobetween the beginning and the endand the end and the beginningbetween entry and exitand exit and entryand above allHOW MAN BECOMES ETERNALwelcome to infernoabandon hopeall ye who enter here

abandon hopeall ye who enter herewelcome to infernoHOW MAN BECOMES ETERNALhere are the twin gates of sleepthis gate of horn allows an easy exitfor shadows which are trueand it is through this gate of ivorythat false dreams or visions which in fact are illusionsare sent to living creatures by the spiritsHOW MAN BECOMES ETERNALnorth east west southacheron cocytus lethe phlegethon styxnortheast northwest southwest southeastwoe wail oblivion flaming oathHOW MAN BECOMES ETERNALthe dead and the living travel on the same boatthey are the two tails of the same cointhe head is missingnothe boat is the headthey are not deadand they were never aliveam i aliveare you aliveam i deadare you deadare we deadare we aliveHOW MAN BECOMES ETERNALclapclapclapclapclapclapclapclapclapclapclapshameshameshameshameshameshameshameshameshameshameshamecheercheercheercheercheercheercheercheercheercheercheerHOW MAN BECOMES ETERNALrow on your skiff charonahhpoor old ferrymanwhat a filthy beardthere lurks cerberusto dispute the waymercilessneverthelessremember psychefollow her honeyed cakeHOW MAN BECOMES ETERNALohhwhat unforeseen fecundityrichness of inventionprolificnessimpregnatibilityand of coursetoo overniceehhwhat darknessempty shades are passinghow vacant and infinite the spaceHOW MAN BECOMES ETERNALand pus and blood and semen and sweat and vomit andthe images are all dumbyet they are conveying secret painsunseen sufferingscursed soulsuhhwhat silencewhat obscure faceswhat mysteryHOW MAN BECOMES ETERNALmine our your his her its their everyones noones anyones someonesconscience conscience conscience conscience conscience conscience conscienceis is is is is is is is is is isdying dying dying dying dying dying dying dying dying dying dyingHOW MAN BECOMES ETERNALnonot deadrather they are trappedbetween life and deathwhy nilotpal whywhy such hankering after eternityyou are alonewe are all aloneand we can no more senseour todays tomorrows and yesterdaysare we aliveare we deadare you deadam i deadam i aliveare you aliveHOW MAN BECOMES ETERNALthe truth is that we are doomeddestined to damnationat nowhereeven worse than nowhereHOW MAN BECOMES ETERNALeach everyday is a questfloating upon the waves of timeyhhwhat timelessnesswhat ethereal enigmawhat vast emptinesswho can fill it upand who can wash all bloodstainsfrom the blades of our teethsilence is seldom anonymousHOW MAN BECOMES ETERNAL i will let you knowif thats what you wantthat we are all trappedyesand damn well trapped toobetween the beginning and the endand the end and the beginningbetween entry and exitand exit and entryand above allHOW MAN BECOMES ETERNALwelcome to infernoabandon hopeall ye who enter here

Published on February 25, 2012 09:53

February 12, 2012

A WAY A LONE A LAST A LOVED A LONG THE

Exorciser : When you pass by a temple in an Indian bus, all the hands move thrice between the forehead and the chest, with eyes shut or half-shut burdened by piety. One day the dogs of India too will do the same, and perhaps the pigs also; if they have not already started doing so.

Howrah Bridge is falling down falling down falling down …

COUNTERNOTES

[i] cf. Samuel Beckett’s comment ¾ “I have no religious feeling. Once I had a religious emotion. It was at my first communion. No more ... when you pass a church on an Irish bus, all the hands flurry in the sign of the cross. One day the dogs of Ireland will do that too and perhaps also the pigs.”

[ii] cf. T. S. Eliot’s ‘The Waste Land’ (line 426)

[iii] cf. ibid (line 390)

[iv] cf. James Joyce’s ‘The Sisters’ (opening paragraph)

[v] cf. ibid

[vi] cf. Heiner Müller’s ‘Hamletmachine’ (1. Family Scrapbook)

[vii] cf. Guillaume Apollinaire’s ‘Les Mamelles de Tiresias’

[viii] cf. William Shakespeare’s ‘Macbeth’ (Act V, Scene v, lines 17-28)

[ix] cf. Paul Claudel’s accusations of James Joyce’s ‘Ulysses’ as “blasphemies uttered by a renegade”. It reminds me of another comment by William Burroughs : “I think ‘Finnegans Wake’ rather represents a trap into which experimental writing can fall when it becomes purely experimental.”

[x] cf. Samuel Beckett’s ‘The Calmative’ (opening sentence)

Published on February 12, 2012 12:15