Philip Potdevin's Blog, page 6

May 9, 2020

Covid 19: ¿En el umbral del postcapitalismo?

Por Philip Potdevin

Ante una situación globalmente inédita, y con los hechos cambiando día a día, es arriesgado aventurar cualquier perspectiva del impacto que causará en el mundo la súbita aparición y propagación del Covid 19. Más allá de las proyecciones y cálculos de los epidemiólogos —a veces con visos apocalípticos—, las perspectivas filosófica y política pretenden ir más allá de los acontecimientos diarios para ver el bosque detrás de los árboles. Es así como tres de los más influyentes filósofos contemporáneos, Agamben, Byung-Chul Han y Žižek han arriesgado sus tempranas interpretaciones con variado acierto.

El primero, en un infortunado artículo del 5 de marzo titulado “La invención de una pandemia”[i], dudó de la gravedad de la situación y aventuró: “hay una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno” al cerrar fronteras y obligar a todo el mundo a encerrarse en sus casas. Menos de dos semanas más tarde los hechos en su país dejaron vergonzosamente expuesto al respetado filósofo italiano.

Por su parte, Žižek publicó el 16 de marzo en el diario RT, órgano del régimen de Putin, un artículo[ii] que alegoriza al Covid 19 con la escena final que Tarantino logra en Kill Bill 2, donde Beatriz asesta un golpe a Bill llamado «Técnica del corazón explosivo de la palma de cinco puntos», con el que este, cinco minutos después de recibir el golpe, hace las paces con Beatriz, sale, camina, aparentemente ileso, y… se desploma muerto, su corazón hecho añicos. Dice Žižek: “Lo que hace fascinante este ataque es que en el tiempo que transcurre entre recibir el golpe y la muerte, podemos mantener una bonita conversación siempre y cuando se permanezca quieto, sentado, pero con la conciencia de que en el momento que nos movamos y comencemos a caminar, el corazón explotará y caeremos muertos”. Žižek, elabora esta metáfora de lo que el Covid 19 puede estar logrando de miras al derrumbe del régimen chino: “Las autoridades pueden sentarse, observar y hacer seguimiento a las medidas de la cuarentena, pero cualquier cambio en el orden social (por ejemplo, comenzar a confiar en la gente) resultará en su caída catastrófica. Y después, con el obstinado optimismo que le es característico, persiste en apostar a un comunismo que nunca ha dejado de defender, y aboga por un cambio fundamental e impostergable: “¿No hablamos aquí del comunismo de viejo cuño, por supuesto, sino de alguna forma de organización global que pueda controlar y regular la economía, así como limitar la soberanía de las naciones-estado cuando se requiera. ¿Acaso todo esto no apunta a la urgente necesidad de reorganizar la economía global que ya no estará a merced de los mecanismos del mercado?

Por otro lado, Byung-Chul Han es más escéptico y contradice a Žižek. Afirma que el régimen chino saldrá fortalecido de esta crisis y además, comenzará a exportar a los países occidentales su sistema autoritario de vigilancia total para disciplinar a sus ciudadanos al modo que los chinos lograron tras una historia de influencia combinada de confucianismo y comunismo. En China (pero también en Occidente), que paradójicamente se ha convertido en el adalid global del hipercapitalismo, Han afirma: “El virus no vencerá al capitalismo —dice—. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa”[iii].

Hasta aquí se ve de qué manera el pensamiento crítico —en voces de tres de sus más reconocidos representantes—, necesita descifrar esta crisis a la luz de las implicaciones para el paradigma imperante del capitalismo. Labor nada fácil en vista de la situación jamás vivida a escala global. Las pandemias anteriores[iv], si bien mucho más letales que el Covid 19 a la fecha, no tuvieron un alcance global tan vertiginoso ni tampoco la población planetaria quedó tan rápidamente atrapada por el miedo y el confinamiento de manera tan severa.

Dia a día presenciamos la forma cómo los dirigentes del mundo, tomados por sorpresa por la rapidez de los hechos, dan bandazos en la toma de decisiones. Las disyuntivas son numerosas: ¿Cerrar o postergar el cierre de fronteras? ¿Confinar la gente a la fuerza o inducirla a que lo haga voluntariamente? ¿Ordenar un confinamiento con muchas excepciones para tratar de desacelerar la economía lo menos posible? Privilegiar la salud de los habitantes o la salud de la economía?, son interrogantes a los que se enfrentan día a día los gobernantes. No hay una cartilla o un manual de instrucciones de cómo proceder. No hay experiencias de las cuales tomar provecho. Se va a oído, se monitorea la situación minuto a minuto, hora a hora. El presidente Trump en un inicio desestima la gravedad del virus, luego lo asume y se pone al frente como «presidente en tiempos de guerra», luego recula ante las implicaciones que vislumbra en la economía de su país, más allá de una recesión más.

Comenzamos a ver decisiones inimaginables hace unas semanas: gobiernos conservadores, eternos defensores del Estado delgado y no intervencionista —hablamos aquí de los encabezados por Johnson en el Reino Unido y Trump en los Estados Unidos—, canalizan billones de libras esterlinas y dólares respectivamente para fortalecer la salud pública, proveer auxilios de bienestar a sus ciudadanos, proteger sus ingresos y contener el colapso de la economía. Lo que sería el paraíso de un programa de izquierda ahora es, de la noche a la mañana, la agenda de los partidos de derecha que gobiernan sus países. Por otro lado, Italia y España recriminan a sus gobernantes haber tardado demasiado para imponer medidas preventivas. Hoy todo parece tarde cuando los decesos por el virus se multiplican principalmente en los países europeos y en Norteamérica y comienzan a aumentar en Latinoamérica. Somos testigos del desconcierto y el titubeo de los gobernantes para proceder acertadamente.

Por todo lo anterior si bien es difícil aventurar proyecciones más allá de lo que se vive día a día, lo que es insoslayable es que estamos ante un virus de gran capacidad letal y contagio excesivamente rápido. Sería un error insistir en el negacionismo que cayó Agamben. Pero más allá del minuto a minuto que los medios se empeñan en narrar, como si se tratara de un partido de futbol, es importante analizar algunos puntos.

En primer lugar, las numerosas medidas de simulacros, cuarentena, prohibición de viajes, cierre de fronteras, limitaciones a los desplazamientos fuera de casa, distanciamiento personal, así como las recomendaciones de abstenerse de tocar físicamente a personas u objetos, de extremar medidas de higiene, de aislamiento voluntario se resumen bajo un común denominador: estamos ante una nueva estrategia de dominación de la humanidad.

Es inédita la facilidad y rapidez con la que las autoridades de China, Europa, Norteamérica y Latinoamérica han sometido en pocas semanas a un confinamiento en ámbitos cada vez más estrechos: países, regiones, ciudades, y por último, las viviendas de los ciudadanos. Ha quedado suspendida, de facto, la libertad de locomoción, uno de los derechos menos cuestionados de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 13 reconoce el derecho a la libre circulación: “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresare a su país. Cientos de millones de personas, sin previo juicio, han quedado forzosamente confinadas en sus casas ante la justificación de frenar la propagación del virus.

La dominación ha logrado doblegar ciudades, regiones y países a través de dos discursos diferenciados, gracias a que son prácticamente incontrovertibles. En primer lugar, se ha articulado el discurso del miedo, el del pánico colectivo, en el punto más sensible de la fragilidad humana: el miedo a la muerte y en su defecto, el miedo a perder el don de la salud. Ante esto, ¿cómo oponerse, cómo cuestionar la loable intención de los gobernantes de salvar a los ciudadanos del horror del virus? Cualquier voz que intente erigirse para cuestionar las medidas de aislamiento es rápidamente silenciada, ridiculizada o atacada por desconsiderada, egoísta o simplemente, estúpida. Lo que se aboga es un tema de supervivencia, de salvar la vida, se vuelve algo instintivo. El cerebro reptiliano o amígdala, el primero de las tres cortezas del cerebro, que existió antes de los dos más evolucionados, el racional y el emocional, alerta al individuo sobre cualquier situación de peligro y lo obliga huir, a buscar refugio. Este cerebro reptiliano es alimentado por torrentes de mensajes, datos y alertas que el cerebro racional procesa a través de lo que escucha o percibe. Los medios y las redes sociales justifican y dan cuenta de todas las razones para aislarse.

Sin tener que acudir a teorías conspirativas —esa es la forma más fácil de atacar cualquier voz disidente—, lo cierto es que las fuerzas dominantes siempre encuentran formas eficientes de dominar las masas: la esclavitud, la servidumbre, el empleo precario, la vigilancia. La más reciente, la llamada gestión de la vida, a través de redes sociales y algoritmos que doblegan la voluntad humana para que entremos en patrones de consumo, lecturas, entretenimiento, amistades sugeridas., etcétera. Ahora, los grupos de poder redescubren la última frontera para doblegar la humanidad; y, a la vez, la más sencilla: el miedo.

El segundo mecanismo es apelar al discurso de la responsabilidad personal y la solidaridad, argumentos igualmente imbatibles, a primera vista. El mensaje que circula por los medios es “Todos somos responsables de todos”. Esto va en doble dirección, uno, el del autocuidado para no contagiarse y así no ser vector del virus, y otro, el cuidar que otros no se contagien o peor aun, no los contagiemos. Se trata, una vez más, del discurso biopolítico. “El control de la sociedad sobre los individuos no solo se efectúa mediante la conciencia o por la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista es lo bio-político lo que importa ante todo, lo biológico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es una entidad biopolítica, la medicina es una estrategia biopolítica”[v]. Foucault frota sus manos.

Hagamos una breve digresión. Si bien es cierto que no es justo reducir el tema a las estadísticas cuando de vidas humanas se trata, no puede ignorarse que a pesar de la rápida propagación del Covid 19 los contagiados son solo una pequeñísima fracción, inferior al 0.00001 por ciento de la población global de 7.500 millones de habitantes. Si se saca el porcentaje de muertes —alta si se mira aislada—, la cifra es tan pequeña que es difícil aceptar que se trata de una pandemia que quizás fue lo que quiso decir Agamben.

Volviendo a lo anterior, la dificultad de oponer un punto de vista contrario al mainstreammediático radica en que los argumentos adoptados por autoridades políticas y medicas del mundo parecen irrebatibles frente al sentido común. Lo cual no hace más que comprobar que la estrategia de dominación es perfecta. ¿Y para qué —puede preguntarse el ciudadano común—, se pretende esta dominación. La respuesta, la de siempre: un minúsculo porcentaje, si bien el más poderoso del planeta, es quien en últimas se beneficia, política, económica y socialmente del pánico colectivo. Acaparadores, oportunistas, acumulacionistas, grupos de poder, banqueros, laboratorios, políticos, todos ellos salen triunfantes frente a una recesión fortuita o provocada, “salvadores" que sacarán a la humanidad de una crisis inédita.

Desde otra perspectiva, la situación ha desbordado predicciones y alcances con un efecto dominó en la economía, desde la estructurada hasta la informal: los estilos de vida, los sistemas de salud públicos y privados, la vida cotidiana y la salud mental de los habitantes. La caja de Pandora, una vez abierta, parece difícil de cerrar.

Con todo, el virus parece tener un efecto bumerán y se devuelve contra el hipercapitalismo. Su acérrimo defensor, Trump., comienza a recoger sus palabras y se da cuenta de que su país y el modelo que representa no están hechos para una economía cerrada o en pausa. Morir de virus o morir de inanición, parecería ser el dilema último del paradigma imperante. Por fin parecen soplar vientos del postcapitalismo, desde el lugar más inesperado como lo es un virus respiratorio que amenaza dejar sin aire al capitalismo.

Boaventura de Sousa Santos afirmó hace unos años que el 2008, con la crisis financiera de Wall Street, abrió un interregno, una época entre el reinado incuestionado del neoliberalismo comprendido entre 1989 y el 2008, y una nueva época por venir, más allá del capitalismo. Parecería que ese interregno se cierra en el 2020 con la crisis del Covid 19, que bien podría ser la «Técnica del corazón explosivo de la palma de cinco puntos» citada por Zizek. Bastará que pase el Covid 19 y el capitalismo trate de moverse… Puede sonar a pensamiento iluso o soñador, pero no se puede desconocer que el mundo cambió y no será más como lo conocimos.

Ante tal confusión, no es sorprendente que comiencen a surgir manifestaciones de solidaridad antes desconocidas, a pesar de las restricciones de acercarse al semejante, de tocar al otro, de abrazar al otro, del miedo infundido a contagiar o a ser contagiado. El ciudadano común quiere sentirse útil, ponerse al servicio del otro, acompañar al otro en sus necesidades más básicas, más sensibles, más elevadas. Las bases de ese individualismo exacerbado tan cultivado por la cultura capitalista comienzan a socavarse.

Por otra parte los amotinamientos en las cárceles, como se dieron en varias ciudades del país, revelan la bomba de tiempo que hay cuando una multitud confinada se lleva al desespero. Los gobernantes deberían tomar nota de este peligro, pero más que ellos, es la multitud, esa categoría acuñada por Negri, la que también puede vislumbrar una oportunidad en la crisis.

Las contradicciones del capitalismo quedan al desnudo: sobre la mesa los mecanismos de dominación más extremos, al aire la fragilidad de la sociedad ante el miedo generalizado, develada la fragilidad del modelo ante el efecto bumerán de una recesión que suele ser la antesala de toda reactivación económica. Mucho antes de quienes lo venían vaticinando es probable que estemos pisando el umbral del postcapitalismo.

*Escritor, miembro del consejo de redacción de Le Monde Diplomatique, edición Colombia. Artículo tomado de Le Monde Diplomatique edición Colombia, abril 2020.

[i] https://www.pagina12.com.ar/250990-la-invencion-de-una-epidemia

[ii] https://actualidad.rt.com/actualidad/344511-slavoj-zizek-coronavirus-golpe-capitalismo-kill-bill-reinventar-comunismo

[iii] https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html

[iv] Ya hay mucha información que nos recuerda que la letalidad del Covid 19 es inferior a las grandes pandemias que la humanidad ha experimentado: la viruela, la gripa asiática, la gripe española, la peste negra, la peste antonina, etcétera. El diario ABC en su artículo El coronavirus, comparado con las pandemias más letales de la historia relativiza la gravedad del Covid 19 ante las grandes catástrofes producidas por las otras pandemias registradas en la historia de la humanidad

[v] Michel Foucault: “Fragmentos sobre biopolítica”. En: Ramon Alcoberro i Pericay. Filosofia i pensament.

Distanciamiento

Un fantasma recorre las calles del alma

Fantasma amargo llamado desconfianza

Aléjate que me alejo

No me abraces

No respires mi aire

Que tus ojos no rocen los dedos de mi miedo.

¿De qué maldición sembraron el vergel de la esperanza?

¿Cuál el himno que baten las campanas de la dominación?

Yo solo vine a ver el jardín

Espiarlo por encima del muro que levantaron una noche

Saciarme de fulgores:

alcatraces, begonias, catleyas y durantas

Antes de tornar al confinamiento obligatorio.

¡Solo vinimos a ver el jardín!

Apiñados todos

Libertarios

Hombro a hombro

Codo a codo

Rostro a rostro

¿Adónde me llevan?

¿Qué delito cometí?

Yo solo vine a ver el jardín.

Philip Potdevin 5 de mayo 2020

August 10, 2017

Panorama y perspectivas de la literatura colombiana. Una conversación entre Raymond L. Williams y Philip Potdevin

August 4, 2017

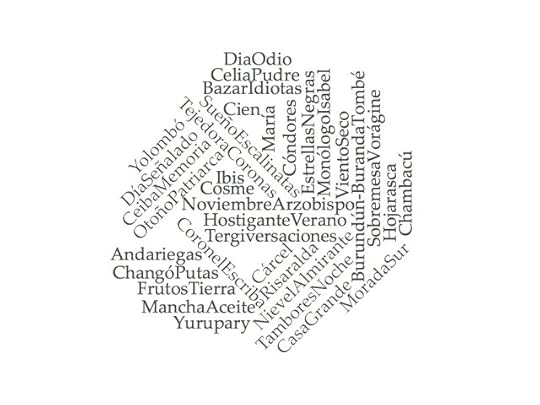

Literatura colombiana: requerimos luces para la vida

Literatura y realidad, como espejos enfrentados, permiten ahondar recíprocamente en los relatos que cada una construye de una época. Colombia, país atravesado por la violencia desde antes de su concepción republicana, y que aún hoy no logra sacudir el estigma del conflicto armado, sigue produciendo una literatura que, en gran parte, es ajena a su problemática social y peor aún, a su propia tradición.La violencia de la primera mitad del siglo XX, tuvo sus rapsodas. Obras que permitieron denunciar injusticias, violencia, persecución y desigualdad social. Obras como Viento seco de Daniel Caicedo, quien en 1953 narró, en apretadas setenta páginas, el horror de la masacre de Ceylán, en el Valle del Cauca, Carretera al mar de Tulio Bayer, El día del odio de J. A. Osorio Lizarazo, Lo que el cielo no perdona de Fidel Blandón Berrío, Calle 10 de Zapata Olivella, La mala hora de García Márquez; Chambú de Guillermo Edmundo Chaves, Siervo sin tierra de Caballero Calderón, Cóndores no entierran todos los días de Álvarez Gardeazábal, así como las crónicas de Pedro Claver Téllez, entre ellas El mito de sietecolores, sobre el paramilitar de su época (llamados bandoleros) Efraín González y Los últimos días de Sangrenegra; y por supuesto, también las crónicas de Alfredo Molano y Arturo Alape. Cada una de ellas dejó una profunda huella en la historia colombiana al retratar, desde la literatura, el horror de una época.El poder, detentado por la segunda ola de hegemonía conservadora en cabeza de Ospina Pérez, Urdaneta y Laureano Gómez, y sus sucedáneos, Rojas Pinilla, y la amalgama concubinaria del Frente Nacional, hizo todo lo necesario por ignorar, reprimir y silenciar las voces de denuncia social. Y con todo, surgieron y se atrevieron no pocos escritores a recrear y denunciar el conflicto social, desde las bananeras, pasando por el 9 de abril hasta los convulsos años posteriores, faltando, esto es cierto, una o varios novelas que registraran el contubernio del poder frentenacionalista y su horror de exclusión y violencia que terminó por encontrar en la acción armada de izquierda el grito de denuncia y de llamado al desconocimiento de la dictadura civil realmente existente. Una o varias obras que recordaran al país que en el origen de nuestro prolongado conflicto armado existen unos propiciadores, intelectuales y materiales, muertos en la comodidad de sus hogares, y aún hoy, recordados como connotados expresidentes.La pregunta que queda flotando es, si no se hubiera escrito Mancha de aceite, y Cien años de soledad –la primera, la menos conocida, del médico y novelista, César Uribe Piedrahita– ¿tendríamos hoy, la memoria indeleble de las injusticias cometidas contra los huelguistas de las bananeras y de la petrolera ubicada en el Catatumbo pero en territorio venezolano? Es la literatura la que provee a la memoria la presencia histórica en el imaginario social. Hoy debemos preguntarnos, y no se trata de una postura retórica o academicista, si la literatura que produce el país, tan copiosa y altisonante en títulos y autores, cumple la función de registrar la violencia y conflicto, social y armado de los años sesenta hasta el presente: la represión del paramilitarismo y del ejército, el llamado terrorismo de estado, herederos directos de la violencia conservadora, así como los desmanes y abusos de la subversión contra las poblaciones civiles y campesinas. Masacres, desapariciones forzosas, desplazamientos, violencia sexual, campos sembrados de minas, secuestros, asesinatos, atentados siguen en gran parte inéditos en la literatura que puebla las estanterías de novedades en el país. ¿Dónde está hoy el registro y la memoria literaria, la que más tiende a persistir, de tantos y tantos episodios recientes, de los años sesenta para acá, tan horribles o peores a los vividos en la Colombia de la primera mitad del siglo XX? ¿Dónde están las rapsodas para narrar las historias de los ocho millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado reciente?Para poder sintonizarse con el presente, la clave es reconocer y honrar la tradición. Quizás esto es lo que más falta hace entre los escritores. Hemos vivido de espaldas a nuestra propia tradición literaria, en especial de quienes han hecho las denuncias sociales de su época. Más allá de entrar a calificar los niveles alcanzados por los autores que nos han precedido –muchos de ellos mencionados al inicio de estas líneas–, el escritor debe conocer, reconocer y buscar, en su patio, las fuentes e influencias de su propia obra. Gran daño hizo, entre otros, el poeta Cobo Borda, al echar a rodar la bola de “la tradición de la pobreza” que supuestamente signa al país, desde sus orígenes, en una molicie improductiva, y con lo cual se lanza por la borda todo lo que antecede a García Márquez y, en su lugar, se ejercitan genuflexiones para prender incienso y erigir altares a otras tradiciones: la europea, la argentina, la mexicana, la norteamericana. Basta con hacer una rápida encuesta entre los autores que hoy día publican y preguntarles por sus influencias: sacarán largas listas –casi siempre lugares comunes– que remiten a Kafka, Borges, Joyce, pero también nombres más recientes como Bukowski, Murakami, Pamuk, Oz, Roth. En fin, una larguísima lista extranjera. Parece vergonzoso admitir, entre las propias influencias, a Vargas Vila, Silva, Isaacs, Rivera, Rodríguez Freyle o más atrás, Solís y Valenzuela, el autor de El desierto prodigioso o el prodigio del desiertoescrita en Bogotá a mediados del siglo diecisiete; ni qué decir de los ya citados Daniel Caicedo, J. A. Osorio Lizarazo, Tulio Bayer, Blandón Berrío, Gardeazábal, Caballero Calderón y P.C. Téllez.El tema es más serio de lo que parece. Ni siquiera en las facultades de creación literaria, hay un estudio a profundidad sobre las raíces y tradiciones de la literatura colombiana. Para ir más allá, tampoco se conoce de manera amplia y suficiente otras literaturas tradicionales nuestras; apenas comienzan a despuntar cursos sobre literatura afrocolombiana y literaturas indígenas y originarias. Si se hace un ejercicio elemental, entre los escritores contemporáneos, de que tanto conocen obras como Diana cazadora de Soto Borda, Toa y Mancha de aceite de Uribe Piedrahita, Barranquilla 2031de Osorio Lizarazo, Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios, Los dos tiempos de Elisa Mujica, Los piratas en Cartagena de Soledad Acosta de Samper o Ingermina de Juan José Nieto, el resultado será paupérrimo. No es necesario circunscribirse a la trilogía de María, La vorágine y De sobremesa para hablar de la tradición de nuestras letras. Rojas Erazo, Zapata Olivella, Vargas Vila, Zalamea Borda, Fuenmayor, Gómez Picón, Rojas Herazo son, entre varios, referentes obligados –pero lamentablemente ignorados, olvidados o soslayados– en las construcciones de tradición realizadas por los mismos autores en sus obras.El recientemente fallecido escritor argentino, Ricardo Piglia, nos da una lección, desde su novela Respiración artificial, sobre la importancia que tiene para la persona de letras el reconocer y reconocerse en su propia tradición literaria. En ella hace un magnifico ejercicio en ese sentido para admitir a Arlt, Borges, y Sarmiento como los grandes faros de su propia obra. El crítico Jorge Fornet, en un estudio sobre Piglia, El escritor y la tradición*, recuerda la importancia que tiene para todo autor el saber desde qué tradición narrar. La pregunta es: ¿De qué modo logra el autor insertarse en su tradición y cómo esto determina, en gran parte, lo que va a escribir y cómo lo registrará?El escritor, al pararse frente a la tradición se planta, a la vez, ante la historia; en primer lugar, la historia de su país, de su pueblo, de su gente. Por lo tanto, ignorar la tradición es ignorar la historia; es escribir de espaldas a una y otra. Y más que eso, es saber cómo pararse en esa mirada para que pueda trascender. Parecería innecesario resaltar que no hay opción, debe ser del lado de la voz de los marginados y de los olvidados. Por ello, literatura, memoria, historia, crítica y ficción van de la mano. Todo lo demás es terreno para los diletantes, aquellos que abundan hoy día en nuestra literatura nacional. Colombia ha entrado en una etapa definitoria de su historia reciente; el momento exige una literatura que le permita superar su pasado y abrir las puertas de la esperanza de otro país: uno incluyente, justo, tolerante y en paz. ¿Dónde están los escritores de hoy frente a esta tarea ineludible? En ese sentido la criba de una perspectiva social deja pasar muy pocos por el cedazo. En éste, como escoria, queda la gran mayoría de los nombres rutilantes que pueblan los estantes de novedades de las librerías del país: novelas, novelitas y novelistas escapistas, intimistas, de reflexión personal, juegos y divertimentos, la literatura light y el pastiche (en todas sus manifestaciones, vampiros, sagas juveniles, ciencia–ficción, homo-erotismo, seudo-intimismo) de una sociedad frívola, excluyente, que se niega a asomarse a una realidad social, exaltados a nivel de canon o, en su lugar, historias foráneas de ciudades y ambientes europeos, norteamericanos –y hasta asiáticos– persisten en las temáticas actuales y, para colmo, son bien recibidas por una débil crítica, obtusa, parcializada y elitista; y, por supuesto, premiadas.En otra dirección, pero también igualmente importante, poco desarrollo ha tenido la llamada ecocrítica en las letras de nuestra geografía, entendiendo por ésta la representación y defensa de la naturaleza dentro de las obras literarias. El magnífico edificio construido por Rivera en La vorágine ha tenido escasísimos seguidores para representar la magnífica, exuberante y muy amenazada naturaleza de nuestra geografía: ríos, páramos, agua, bosques, selvas y especies animales siguen siendo los grandes ausentes de nuestra literatura. Son pocas las obras literarias que se atreven a denunciar, en la misma línea, el daño ejercido por el gran capital contra la naturaleza, a través de la deforestación y la minería, contra páramos, ríos, bosques y contra las poblaciones campesinas y las comunidades indígenas.Por otra parte, la novela histórica, con sus amplísimas posibilidades de reescribir la «otra historia», la de los vencidos y poner en su lugar las artificiosas, sesgadas y mentirosas versiones de la “historia oficial” está poco presente entre las temáticas preferidas por los autores de la actualidad. Por contraste, basta con mirar como en España, ochenta años después de la Guerra Civil, se persiste en contar y recontar las atrocidades –pero también los dramas humanos–, vividas durante su guerra civil y su posguerra. No todos los autores, afortunadamente, son escapistas y avestruces, para enterrar la cabeza en la arena y negarse a ver la coyuntura del país. Novelistas como Daniel Ferreira, Enrique Patiño, Rafael Baena (muerto en el 2015), Miguel Torres, Daniel Ángel, Óscar Godoy, Marta Orrantia, por mencionar solo un puñado, son autores que se han parado frente a la tradición, a la historia y la memoria de un país que necesita avanzar hacia otra etapa. Y como lo hiciera el maestro Simón Rodríguez en sus años finales, retomado por Arturo Uslar Pietri en La isla de Robinsón, brindan luces para la vida.Y, con todo, nuestra literatura sigue padeciendo de insularidad. Con solo asomarse a la Feria del Libro de Guadalajara y a la de Buenos Aires, las dos grandes ferias latinoamericanos que superan con creces la de Bogotá, es suficiente para constatar que nuestros autores, y sus títulos más representativos, apenas si tienen cabida en esas latitudes. Ni mencionar, para nada, la ausencia casi generalizada en librerías españolas como La Central o Casa del Libro de los títulos más importantes de nuestra literatura.Pero una cosa es circulación y mercadeo de la literatura y otra cosa es calidad literaria. Justo es reconocerlo, en general, la gran literatura del siglo XXI, con todos los recursos y medios con que cuentan los escritores para realizar su oficio –investigación, referencias, temas, revisión y corrección–, se ha ido perfeccionando al punto que no es suficiente ser aceptable o bueno; la excelencia no admite compromisos. En ese sentido, las letras españolas se han desprendido del pelotón de las literaturas latinoamericanas, tomando una ventaja apreciable frente a las de este lado del Atlántico. No es exagerado decir, que ni siquiera agrupando todas las letras de esta orilla, alcanzamos en cantidad y calidad lo que hoy día produce el suelo ibérico. Como si el “boom” latinoamericano hubiera renacido en España; hay que aceptarlo, y no a regañadientes, el ejemplo que es para nuestros escritores la producción literaria alcanzada hoy día en España. Allá se goza de una constelación de “monstruos” que ya quisieran muchas de las naciones de Nuestra América: Marías, Cercas, Muñoz Molina, Landero, Chirbes, Martínez de Pisón, Vila-Matas, Mendoza, Montero, Aramburu, Grandes: una muestra de las cumbres alcanzadas allá. Alguien se durmió en Latinoamérica en los gozosos años del boom y nuestra “madre patria” tomó el vigor, el impulso que bullía en el trópico y se lo llevó para sembrarlo entre el Cantábrico y el Mediterráneo, entre Portugal y los Pirineos.No es posible que nuestra literatura siga, en su ceguera, de espaldas al país, sumida en “la banalidad del bien”, en una literatura apolítica y acrítica, como lo subraya Daniel Ferreira en el artículo incluido en este número (Ver pág. 4), ignorando la memoria, el pasado reciente, a las víctimas y a los desparecidos, a los despojados y a los desplazados, a los marginados de la sociedad. Que aquellos escritores tan promocionados y ventilados en revistas y librerías sigan sumidos en sus mundillos banales donde nada se arriesga, mostrando la perspectiva del “horror” de un país asolado por las fuerzas subversivas; así, los demás, los que perdurarán en el tiempo con su visión social, pueden dedicarse a reflejar el verdadero horror de los estragos ocasionados por la desigualdad, el capital, las fuerzas del poder. De no ser así, estaremos condenados a una literatura cada vez más insular. J.M. Coetzee, quizá el escritor vivo más importante del planeta, y que ahora visita casi todos los años al país, lo ha demostrado hasta la saciedad en su literatura. Fue la perspectiva de los marginados, de las victimas del apartheid, la que le permitió hacer una gran literatura; y no al contrario.

Editorial de Le Monde Diplomatique, edición Colombia, Julio de 2017

* Fornet, Jorge, El escritor y la tradición, Ricardo Piglia y la literatura coargentina, FCE, Buenos Aires, 2007.