Carlotta Borasio's Blog, page 2

February 1, 2019

Di cani usciti: ossia di quanto abbiamo bisogno di persone competenti in Rete

Tra dicembre e gennaio mi sono presa una pausa da Internet. Niente digital detox o robe simili, semplicemente ero al mare, al mare non abbiamo internet e quindi, salvo la disponibilità di qualche wifi a scrocco per controllare le email, ho fatto a meno di Facebook, Instagram e SocialRobe.

Un po’, lo dico onestamente, mi ero stufata: troppe polemiche, ci si indigna per l’argomento del giorno, le opinioni o sono bianche o sono nere, chiunque parli d’altro o cerchi di approfondire viene sistematicamente ignorato. Complice anche l’algoritmo di Facebook che ti lascia davvero poca scelta.

Poi qualche giorno fa è scattata l’ennesima polemica contro l’Accademia della Crusca.

Dopo il PetalosoGate avevo davvero voglia di lanciare il modem fuori della finestra, perché dribblare i post contro l’Accademia e il vituperio della lingua italiana era praticamente impossibile.

Ma mentre ero lì che inveivo contro l’atteggiamento approssimativo dei giornalisti e la pigrizia della gente che se deve leggere più di tre righe va in palla mi sono soffermata sui commenti.

Se i post contro l’Accademia erano tanti, i commenti di utenti che spiegavano perché la polemica non ha senso erano quasi pari.

E non erano certo tutti di linguisti.

Insomma una bella differenza rispetto ai tempi di petaloso.

E qui c’è da fare una riflessione: forse è vero che c’è tanta gente che non ha voglia di approfondire, che non vuole sentire ragioni, che non ha nessuna intenzione di ammettere un errore. Però è un fatto che la comunicazione costante, approfondita, coraggiosa, tenace, puntuale dell’Accademia della Crusca sta portando i suoi frutti.

Perché oltre a fare il suo lavoro (di consulenza, di formazione, di ricerca), l’Accademia non si è trincerata in una torre d’avorio, ma si è spesa tramite i social media per arrivare alle persone.

Ed è questo di cui abbiamo una grande urgenza oggi:

le persone competenti e autorevoli devono imparare a comunicare e pretendere attenzione.

Soprattutto in quegli spazi dove i ciarlatani proliferano, il complottismo e la pigrizia imperano, ci si indigna a casaccio e per sport.

[Ciao Feisbuc, ciao].

Oltre al sito ufficiale dell’Accademia della Crusca, vi segnalo la pagina Facebook e il profilo di Vera Gheno che oltre a curare il profilo Twitter dell’Accademia dice cose molto interessanti su come comunichiamo in rete.

Un ciaone petaloso a tutti voi.

[E comunque se vi sentite competente in qualcosa, e volete farlo sapere a tutti, io vi posso aiutare.]

L'articolo Di cani usciti: ossia di quanto abbiamo bisogno di persone competenti in Rete proviene da Carlotta Borasio - Marketing online per creativi.

January 16, 2019

Volevo prendere l’ascensore e invece ho incontrato il burocratese

Immaginate una giornata d’inverno: siete tutti inbacuccati in giacconi, sciarpe, scarpe di pelo di mammuth. Avete borse della spesa appese alle mani, alle braccia, al collo tipo San Bernanrdo. Fa freddo, talmente freddo che sperate che l’ascensore sia al piano terra così da potervici tuffare sopra, fare i millemila piani per arrivare al portone di casa e chiudervi dentro fino a primavera.

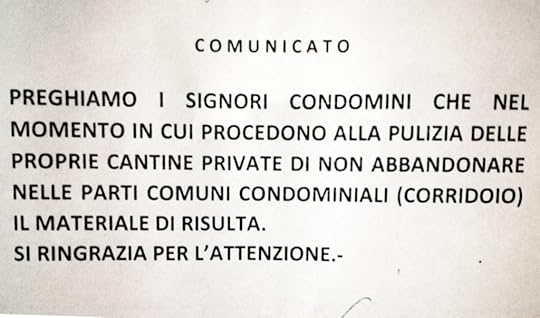

Sperate invano. L’ascensore è disperso tra i piani e voi dovete aspettare. E mentre aspettate il vostro occhio cade sulla bacheca degli avvisi e trovate questo.

mde

mde“Preghiamo i signori condomini che nel momento in cui procedono alla pulizia delle proprie cantine private di non abbandonare nelle parti comuni condominiali (corridoio) il materiale di risulta. Si ringrazia per l’attenzione.”

Voi quanto ci avete messo a capire cosa voleva dire questo cartello?

Io ho dovuto rileggerlo due volte.

E fra una lettura e l’altra mi sono chiesta perché questa sintassi ingarbugliata (e scorretta!), questo linguaggio astruso, e questo tono inutilmente ampolloso e pedante.

Per dire cosa, poi? Di non mollare immondizia nei corridoi delle cantine.

Il perché di questo tono è molto semplice:

chi scrive così pensa di risultare più autorevole, anzi, più autoritario e formale.

Se faccio frasi lunghe (ben 27 parole senza una virgola), uso paroloni (il materiale di risulta) e dico che siamo “noi” (misteriosissimi) o non “io”, povero amministratore di condominio, a pregare di, allora ecco che la gente capisce che chi impartisce l’ordine mica scherza, che è “studiato”, che se non fate i bravi vi picchia col vocabolario.

È tipico del linguaggio burocratico e amministrativo, e in Italia fa grossi grossisimi danni.

Però chi scrive in burocratese/amministrativo questo messaggio dimentica che “comunicare” significa mettere in comune.

E chi scrive deve fare lo sforzo di andare a prendere il proprio destinatario su un sentiero accidentato, su cui lui magari si è fermato, rendendogli il viaggio più semplice possibile.

Tradotto: sei tu che devi farti capire e non io che devo lottare per capire cosa caspita vuoi dirmi.

Questo messaggio dice “guarda come sono importante” e invece dovrebbe dire “guarda: questa cosa è importante per te”.

E comunque un cartello così mi fa venire voglia di mollare le borse della spesa davanti all’ascensore, scendere in cantina, murarmici viva.

Ma non prima di aver lasciato il materiale di risulta (?) dei corridoi mie proprie cantine private.

L'articolo Volevo prendere l’ascensore e invece ho incontrato il burocratese proviene da Carlotta Borasio - Marketing online per creativi.

September 26, 2018

Le storie creano connessioni (e non sempre ci fanno stare comodi)

Uno dei motivi per cui le storie sono importanti è perché ci spingono ad abbandonare le nostre scarpe per indossare quelle di qualcun altro e a metterci in viaggio.

Quando leggiamo (o guardiamo o ascoltiamo) ci abbandoniamo letteralmente a un altro mondo, a un’altra vita. Proviamo empatia. Anche simpatia, ma non è un requisito necessario per entrare nella storia.

A volte le storie ci connettono con realtà molto diverse dalla nostra, o che ci spiazzano, o che ci infastidiscono perché ci fanno entrare nei panni di qualcuno che è talmente diverso da noi, così estraneo, da cambiare la nostra percezione del mondo.

Per questo a volte le storie vengono rifiutate: come nel caso di questo utente che non voleva conoscere la storia di Malala perché si era fermata solo al velo che indossava.

È sempre interessante quando si propongono storie scomode, con personaggi brutti e cattivi (pensate a Breaking Bad) o peggio ancora con protagonisti che fanno sentire noi dalla parte del torto (pensate a Radici, dove i bianchi sono i veri nemici).

Oppure a renderci la vita difficile è il genere o il sesso dell’autore.

Con Las Vegas abbiamo pubblicato un western piuttosto atipico, con protagoniste femminili. Ve lo dico quanti uomini hanno rimesso giù il libro perché scritto da due donne? O preferite un antiacido?

Anche in pubblicità le storie possono spiazzarci con un messaggio che non ci aspetteremmo: mi viene in mente la pubblicità di Heineken con Nico Rosberg che… rifiuta di bere una birra.

O lo spot Ikea dove il protagonista è il figlio di due genitori separati.

Nelle storie si può cercare conferma e conforto, ma non deve essere necessariamente così.

Funziona, funziona raccontare storie scomode, fastidiose, che ci mettono in difficoltà, che ci spiazzano, che non ci dicono quello che vorremmo sentirci dire.

Raccontare la tua storia e quella del tuo prodotto ti connette con le persone, ma puoi farlo in tanti modi diversi: deve mettere in connessione te con il tuo pubblico e scegliere non è sempre semplice.

Se hai bisogno di capire come, qui ti spiego come posso aiutarti.

L'articolo Le storie creano connessioni (e non sempre ci fanno stare comodi) proviene da Carlotta Borasio - Marketing online per creativi.

September 5, 2018

Ma c’è davvero bisogno di essere social?

I social media hanno invaso definitivamente le nostre vite, le hanno sconvolte, hanno cambiato il nostro modo di relazionarci con gli altri, con l’informazione, con le aziende. Non c’è più una pubblicità in cui non compaia uno smartphone con gente che ci paciocca sopra, pure se si tratta dello spot della carta igienica.

Eppure la domanda non è mica tanto scontata (soprattutto se te la fanno a un corso di social media robe. Mica puoi cacciarli urlando “PENTITI INFEDELE!”): ma siamo sicuri che dobbiamo proprio esserci su ‘sti SocialCosi?

Partiamo da un presupposto: i social media sono fantasticissimi per tanti motivi.

Ti permettono di restare in contatto con le persone (che ami, ma anche no, dipende da quanto sei masochista).

Ti permettono di fare comunella con altri appassionati di onomatopee giapponesi come te, che vivi in un paesino di 1200 abitanti dei quali 1199 non sanno nemmeno cos’è un’onomatopea. Il restante 1 non sa dov’è il Giappone.

Insomma se usati bene, se non ti fanno venire l’ansia perché la tua compagna di liceo si è già sposata e tu no, se non li usi solo per convertire laggente al tuo credo o in alternativa litigarci fortissimo, i social media sono un gran cosa.

Se poi hai un’attività, gioisci: non devi spendere mille miliardi di euro per dire in TV che l’offerta dura solo fino a domenica. Con i social puoi raccontare quello fai, raccontarlo bene, a tante persone potenzialmente interessate, e secondo me, anche in maniera piuttosto creativa.

Però.

Però se mi chiedono, magari con aria spaventata o peggio che mai di sufficienza se bisogna per forza esserci, ecco, la mia risposta è:

Ci sono vari motivi per cui, anche se hai un’attività, è meglio se i social media li lasci perdere.

Non hai tempo/voglia/risorse per seguirli, studiarteli, sperimentare, fare formazione, delegare. I social media sono gratis nel senso che non devi pagare per iscriverti. Per tutto il resto devi sbatterti. Sì, anche se decidi di delegare.

Pensi che la concorrenza ti spii, di conseguenza non racconti nulla di quello che fai davvero, è solo una sequela di annunci da volantino del supermercato. Ci sono un sacco di cose che puoi raccontare del tuo lavoro, di quello che fai senza che questo ti renda copiabile e vulnerabile.

Ti manca la curiosità, la voglia di sperimentare, di ascoltare. Pensi che il popolo del webbe sia una massa di caproni, che seguono solo le mode (e tu non sei fra quelle mode). Se tratti la gente con sufficienza, credimi, si vede.

Hai tutti i clienti che ti servono. Hai raggiunto perfettamente il tuo target e non stai pensando di proporre nuovi prodotti o aprire un nuovo punto vendita. O il tuo target i social media non li usa. O non li usa per comprare quello che vendi tu.

Esserci perché ci sono gli altri significa esserci male, a strattoni, con pagine Facebook mezze abbandonate, che danno un’impressione di sciatteria totale: meglio compilare bene la propria pagina su Google Business, tenere aggiornati numeri di telefono e orari, e bon, finita lì.

Il mondo per fortuna è fatto di sfumature e può essere che tu non sappia esattamente se è il caso o no di esserci, se ce la puoi fare o no a gestire la tua presenza online. Insomma se hai un dubbio possiamo parlarne.

Ti spiego

L'articolo Ma c’è davvero bisogno di essere social? proviene da Carlotta Borasio - Marketing online per creativi.

April 19, 2018

Tutti abbiamo una storia da raccontare

Un giorno eravamo in spiaggia con degli amici ed è saltata fuori la domanda “Come vi siete conosciuti?”. A turno abbiamo raccontato le nostre storie. Arrivato il turno di Irene, lei ha detto: “Ma io non ho una storia da raccontare”.

Sapevo che non era vero (e infatti poi ci ha raccontato una storia molto divertente e tenera), ma mi ha colpito il fatto che Irene avesse la sensazione, quantomeno in prima battuta, di non avere una storia da raccontare.

Ho scoperto che è una percezione molto diffusa: spesso i miei clienti fanno una fatica immane a raccontare quello che fanno, a identificare quali sono le cose veramente importanti da dire e a trasformarle in una storia.

Le cose che mi ritrovo spesso a spiegare sono queste:

Le storie possono raccontare cose piccole

Da un lato ci sono quelli che “della mia vita si potrebbe fare un romanzo” (anche no, grazie). Dall’altro ci sono quelli che se non hai scoperto la cura per il cancro, scalato sei volte l’Everest all’ottavo mese di gravidanza, salvato una colonia di lemming, fatto la ceretta a un Balrog, allora niente, non vale la pena di spendere parole.

E invece no, una storia può raccontare anche una cosa piccola. Tanti tantissimi racconti brevi sono costruiti proprio così (e sono spesso i più belli).

Le storie hanno al centro un conflitto e un cambiamento.

Ne ho già parlato qui, ma ricordiamolo: una storia esiste laddove c’è un conflitto, che non deve essere la terza guerra mondiale. La nostra vita è piena di conflitti, di piccole difficoltà, e le persone sono molto interessate a capire come le affrontiamo.

E le affrontiamo cambiando, trovando nuove strategie e modificando punto di vista.

Le storie hanno un inizio, un proseguimento e una fine

Le storie non sono una serie di fatti infilati uno dietro l’altro. C’è un inizio, un proseguimento e una fine che devono avere una coerenza e un senso. Chiaro che nella vita le cose non sono mai così: siamo noi che abbiamo un cervello cablato per le storie e organizziamo i fatti in modo che diventino “raccontabili”.

Farlo ci aiuta anche a dare un senso agli eventi, soprattutto se dolorosi e traumatici.

Certo, raccontarsela tra amici in spiaggia è un conto, scrivere un romanzo, una sceneggiatura o un programma televisivo è un’altra cosa. Servono strumenti, tecnica, buona conoscenza del mezzo che si sta usando.

Serve pratica

Avere spesso occasione di raccontarsi affina la nostra capacità di costruire la nostra storia. Ricordo di aver sentito, forse in un documentario, che gli americani sono bravi a raccontarsi perché si spostano spesso, a volta di migliaia di chilometri. Ogni volta sono obbligati a ricostruire rapporti e in qualche modo identità. Non solo: ogni volta trovano qualcuno che chiede loro di raccontare da dove vengono e come ci sono arrivati fino a lì. E quel qualcuno li costringe a trovare un filo narrativo nella loro vita. A noi italiani questo capita meno.

E infatti quando ci chiedono la nostra storia tendiamo a raccontare delle cose di noi, ma non stiamo veramente raccontando il nostro percorso.

Questo esperimento che ho fatto su Facebook è significativo: su 28 persone che si sono prestate a raccontare sinteticamente la loro storia, 26 hanno parlato di chi sono e di cosa gli piace o non piace fare. Ma solo 2 hanno scritto la loro biografia: dove sono nati e cresciuti, cosa hanno fatto e cosa fanno, dove vivono e con chi.

Quindi sì, tutti abbiamo una storia da raccontare, ma bisogna sapere cos’è una storia e come si fa a raccontarla.

L'articolo Tutti abbiamo una storia da raccontare proviene da Carlotta Borasio - Marketing online per creativi.

April 5, 2018

Tutti siamo creativi: 5 miti da sfatare sulla creatività

Ho chiesto su Facebook (sul mio profilo e sulla mia pagina) cos’è la creatività. Ho ricevuto un po’ di commenti, tutti molto interessanti.

Ci sono mestieri creativi e mestieri che non lo sono.

Scrittore, attore, pittore sì. Medico, avvocato, impiegato no. C’è la tendenza a essere molto selettivi (e castranti) su quali sono i mestieri creativi e quali no.

Eppure se teniamo per buona la definizione di Annamaria Testa per cui la creatività è qualcosa di nuovo, che produce qualcosa di buono per una comunità e, per questo, ci riempie di meraviglia e gratitudine” tutti siamo potenzialmente creativi, sempre. E di conseguenza qualsiasi mestiere può essere creativo. Certo dipende dalle condizioni in cui facciamo il nostro lavoro (quanta libertà ci viene data) e quanta voglia abbiamo noi di sperimentare nuove soluzioni. È più creativo un impiegato che trova il modo di smaltire il doppio della pratiche in metà tempo piuttosto che uno scrittore che scrive il solito giallo in cui il colpevole è il maggiordomo.

La creatività non deve avere paletti di nessun tipo.

Un’altra convinzione radicata è che la creatività non debba avere limiti e paletti: nella mia esperienza questa convinzione produce solo risultati astrusi e spesso ben poco originali. La creatività dà i suoi risultati migliori quando deve stare dentro limiti ben predefiniti, insomma ostacoli e limiti aguzzano la creatività, perché la creatività nasce proprio dall’esigenza dell’uomo di adattarsi a situazioni nuove.

Inoltre, non so voi, ma niente mi sembra più difficile di iniziare da un foglio bianco: qualsiasi possibilità e quindi nessun appiglio.

La creatività non ha bisogno di riconoscimento.

Per me non esiste creatività senza un pubblico che ne possa (voglia) usufruire. La creatività deve essere comunicata: senza destinatario non c’è creatività.

Non è necessario che il pubblico sia vastissimo, che ci sia un riconoscimento planetario. Una persona può anche inventare un modo per sistemare i sacchetti della spesa in casa propria: se gli altri familiari ne usufruiranno senza spargere sacchetti ovunque e perdere tempo a trovare quello della dimensione giusta, ecco, questa è già un’idea creativa. Serve a poche persone ma serve e migliora la loro vita, anche se solo un pochino.

È inutile dirsi che i celeberrimi Tizio e Caio sono stati ignorati in vita e scoperti postumi: è una scusa per non confrontarsi col mondo là fuori. Anche perché in genere Tizio e Caio son poi morti poveri, soli, e infelici.

Magari anche no.

La creatività non ha bisogno di competenze e di influenze (altrimenti non è originale).

Mi è capitato di leggere il commento agghiacciante di una scrittrice che diceva di non leggere perché altrimenti ne sarebbe stata influenzata. Ora, pensavo che chi ha questo tipo di convinzioni avesse almeno il buon senso di non esprimerle in pubblico, ma niente.

Come si può pensare di essere “originali” se non sai cosa fanno gli altri?

Ma soprattutto quando mai uno scienziato ha scoperto qualcosa sapendo niente di quel campo o di campi affini?

Tutti abbiamo bisogno di un terreno fertile su cui far fiorire la nostra creatività, e gli altri sono un ottimo “concime”: cosa possiamo prendere da loro? Cosa invece ci sembra che non funzioni? E se ha funzionato, perché ha funzionato? Posso farlo anch’io, ma meglio?

Sei creativo o non lo sei.

Eccolo qui, il pregiudizio che fa il paio con quello relativo al talento. O ce l’hai o non ce l’hai, la creatività, come una malattia cronica.

Io penso invece che essere creativi sia un atteggiamento mentale unito a una buona dose di allenamento e ad una forte motivazione interna. Non si nasce creativi: anzi, sì, si nasce creativi, ma sono convinzioni come queste a spegnere la nostra natura creativa. Questo insieme ai pochi stimoli (effettivi o percepiti).

Farsi domande, vedere le cose da una prospettiva diversa, mettersi nei panni altrui, leggere, guardare, mettere insieme cose che non c’entrano niente, mettere da parte i pregiudizi, non pensare “che questo non si può fare” solo perché gli altri non lo fanno, essere curiosi, sempre, cercare di migliorare la propria vita e quella degli altri, fare cose che ci rendono fieri, felici, positivi, speranzosi. Queste sono le cose che ci rendono creativi: non c’è nessuna formula magica, nessuna predisposizione naturale, nessun gene della creatività che può sostituire tutto questo.

Sono atteggiamenti che vanno allenati con l’esercizio.

Tutto qui.

L'articolo Tutti siamo creativi: 5 miti da sfatare sulla creatività proviene da Carlotta Borasio - Marketing online per creativi.

March 21, 2018

Tutti abbiamo un talento: 5 cose che credi (di sapere) sul talento e invece no

Talento: un concetto tanto misterioso quanto sfuggente. Tipo gli alieni. Tutti ne parlano, nessuno riesce a definirlo per bene, molti lo usano come scusa per sminuire gli altri o per sminuire se stessi.

A me piace però farmi delle domande e far dare le risposte a gente competente che su queste cose misteriose ha deciso di metterci le mani e sporcarsele studiando e sperimentando.

Così ho deciso di sfatare cinque luoghi comuni relativi al talento, con l’aiuto di gente che ne sa più di me.

Il talento: c’è chi ce l’ha e chi no

C’è questa convinzione che il talento sia una roba scesa dal cielo tipo Spirito Santo o possessione demoniaca. Adesso proviamo a giustificarci con la genetica, ma poco cambia. C’è a chi tocca e a chi no.

Però prima di tutto mi sembra utile provare a capire cos’è, sto benedetto talento. La definizione di Barry Kaufman, docente di psicologia alla New York University che del talento ne ha fatto un argomento cardine dei suoi studi, lo definisce come: “un insieme di caratteristiche individuali che accelerano l’acquisizione di competenze in una data sfera di attività”.

Dice anche che sì, la genetica può darti lì per lì un vantaggio, ma poi entrano in gioco tanti fattori e che, insomma, la predisposizione (genetica, ambientale, demoniaca) conta solo in minima percentuale.

Chi ha il talento non ha bisogno di studiare o di allenarsi

Proprio per niente. L’allenamento, le competenze e la pratica costante permettono di trasformare il talento in qualcosa che dà frutti, frutti visibili, anzi, raccoglibili. Il resto sono chiacchiere. Genio&Sregolatezza un corno, insomma.

Io non ho nessun talento

Se teniamo per buona la definizione di Barry Kaufman, penso che tutti possano avere quell’insieme di caratteristiche che. Laddove ne manca una poi, può soccorrerci un’altra capacità.

Quello che manca semmai è la capacità di individuare qual è il nostro talento e/o la voglia di lavorarci sopra e/o la passione che ci motiva. Quindi tutti potenzialmente abbiamo talento, ma poi bisogna lavorarci sopra. Tanto.

Ma quello che so fare non è mica un talento. Lo sanno fare tutti!

Pensavo fosse solo un’attitudine mia e invece scopro che è abbastanza comune: le persone fanno fatica a individuare in cosa sono bravi, perché di base quando siamo o diventiamo bravi in qualcosa tendiamo a considerarla una cosa naturale, istintiva. Il classico “Ma lo sanno fare tutti” oppure “ma è facilissimo”.

È facilissimo perché sai come farlo (no, Grazie e Graziella lasciatele stare), ma basta osservare la fatica con cui un neonato afferra una cosa e se la porta alla bocca per capire che non c’è davvero niente di scontato.

Comunque qui ci sono un paio di consigli per mettere a fuoco i propri talenti, tipo: scriverli su dei foglietti, e poi vedere se ci sono delle relazioni, se ci sono dei collegamenti tra le cose che sapete fare.

Mentre lo fate seguite il consiglio Jon Acuff: “Screw Humilty!”, che tradotto significa “Affangu’ l’umiltà!”

Il talento è tale solo se fai grandi cose

Ecco, questa è una delle convinzioni più dannose di sempre, perché è paralizzante.

Mio padre quand’ero piccola mi diceva sempre: “Ci sarà sempre qualcuno più bravo di te.” Che lì per lì sembra una cosa super scoraggiante da dire, ma a pensarci da adulta no. E per vari motivi.

Intanto, è davvero così importante essere i migliori in assoluto? Magari là fuori qualcuno non ha bisogno del miglior produttore di zucche del mondo, ma del produttore di zucche più vicino, più gentile e che sappia consigliare come cucinare una buona vellutata di zucca. Insomma sono abbastanza convinta che là fuori ci sia spazio anche per talenti piccini. E lo dice anche la strategia Oceano Blu.

Poi chi decide chi è il migliore? Ok, ci sono campi e discipline in cui esistono campionati mondiali, ma sappiamo che anche laddove ci sono dei risultati misurabili e indiscutibili si misura una performance, quella singola prova. Non l’individuo. E nemmeno il talento. Se poi consideriamo questo esperimento a tema musicale ci rendiamo conto che il concetto di talento crea un sacco di pregiudizi.

C’è chi fa meglio di noi? Ottimo, così possiamo sbagliare in pace. Immaginate per un attimo di essere i migliori in assoluto in qualcosa: avreste il coraggio di provare e sbagliare, se correste il rischio di cadere giù dalla cima del podio? Ecco, questo sì che è paralizzante.

Adesso ditemi voi: in cosa siete bravi?

[Per scrivere questo articolo ho attinto a piene mani da Nuovo e utile, che di talento parla spesso e lo fa citando un sacco di fonti interessanti.]

L'articolo Tutti abbiamo un talento: 5 cose che credi (di sapere) sul talento e invece no proviene da Carlotta Borasio - Marketing online per creativi.

January 26, 2018

Perché le storie sono fatte così?

Sapete come sono fatte le storie? Vi sembrerà una domanda bizzarra e la risposta istintiva potrebbe essere “Be’, ogni storia è fatta a modo suo”.

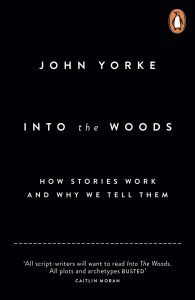

Eppure c’è chi le storie le ha studiate per capire cosa avessero in comune. A qualcuno non suonerà completamente nuovo lo schema di Propp o Il viaggio dell’eroe di Vogler. Entrambi questi signori, in tempi diversi e modi diversi, hanno cercato di trovare dei tasselli comuni che ci permettessero di capire come sono fatte le storie. Ed è esattamente di questo che ci parla John Yorke in Into the woods (in italiano Viaggio nel bosco narrativo). Il sottotitolo è appunto “How stories work and why we tell them”, come funzionano le storie e perché.

Ed è esattamente di questo che ci parla John Yorke in Into the woods (in italiano Viaggio nel bosco narrativo). Il sottotitolo è appunto “How stories work and why we tell them”, come funzionano le storie e perché.

Nel libro Yorke ci spiega diversi schemi (tre atti, cinque atti, otto atti) in cui sono state suddivise le storie.

Yorke mette a confronto diversi modelli ma poi alla fine il succo è uno: si parte, ci si inoltra nel bosco (oscuro, spaventoso, sconosciuto), e si torna cambiati.

Tesi, antitesi e sintesi.

Ma la domanda interessante è: perché le storie sono fatte così, proprio così?

Di risposte Yorke ne raccoglie diverse. Una riguarda il fatto che la sopravvivenza di un individuo dipende dalla sua capacità di adattarsi, di cambiare in base agli ostacoli che incontra.

E quindi le storie raccontano esattamente di questo, di gente che cambia, se non vuole uscire di scena malamente. Il tutto facendo leva sulla nostra capacità di empatizzare con il protagonista.

Insomma qui si parla di imparare: il protagonista impara qualcosa di prezioso, noi con lui, e questo ci trasforma in qualcosa di nuovo (tesi, antitesi, sintesi. Vedi?).

Un’altra risposta è che questo schema, questo archetipo ci permette di immagazzinare informazioni in maniera ordinata e tirarle fuori dal nostro cervello quando servono. Della serie: prova a trovare i calzini rossi se hai buttato tutto alla rinfusa nel cassetto!

Le altre teorie sono altrettanto interessanti ma ve le lascio scoprire da soli.

Yorke chiude però dicendo che c’è una risposta che mette d’accordo tutte le altre: cioè che raccontare storie ci aiuta a fare ordine nella nostra realtà, che altrimenti ci sembrerebbe solo un enorme pauroso caos senza senso.

Con le storie a guidarci, il bosco non fa più tanta paura.

L'articolo Perché le storie sono fatte così? proviene da Carlotta Borasio - Marketing online per creativi.

January 16, 2018

Li avete già abbandonati i propositi dell’anno nuovo? Provate con “piccole spinte”.

Un po’ di tempo fa mi sono imbattuta in questo meraviglioso TED di Amy Cuddy.

Amy Cuddy è professoressa ad Harvard dove studia “come il linguaggio del corpo influisce su come ci sentiamo e su come ci comportiamo con gli altri”.

Nel suo libro Il potere emotivo dei gesti espande il discorso del TED e spiega come col linguaggio del corpo possiamo “fingere fino a diventarlo”. Se assumiamo determinate posizioni diventiamo più potenti e quindi più presenti, dove per presenti si intende meno ansiosi, più connessi con noi stessi e col momento che stiamo vivendo.

Se siamo più presenti riusciamo a tirare fuori tutto quello che sappiamo, lo facciamo al meglio, senza farci tagliare le gambe dall’ansia e dalla paura. Insomma possiamo vivere la nostra vita pienamente.

Alla fine del libro Amy Cuddy dedica un capitolo ai “self-nudge”. Che se avete fatto una lista di propositi per il 2018 dovete conoscere.

Il concetto di nudge è stato tirato fuori da un gruppo di economisti e psicologi che affermano (e dimostrano) che per spingere le persone ad adottare comportamenti più salutari non bisogna indurli a cambiare in maniera drastica la loro vita, ma usare delle piccole spinte, appunto “nudge”.

Amy Cuddy che si occupa di cambiamento personale ci spiega come usare queste piccole spinte per realizzare i nostri buoni propositi senza scoraggiarci.

Intanto ci spiega perché i buoni propositi di inizio anno vengono per la maggior parte disattesi:

Sono troppo ambiziosi e difficili da realizzare.

A una verrebbe da pensare che grandi obiettivi = grandi risultati. E invece no, perché “presuppongono che abbiano avuto successo centinaia di modifiche più modeste, e non sono accompagnati di istruzioni che ci mostrino come procedere grado per grado.”

Quindi forse bisogna concentrarsi sulle modifiche modeste, prima che sul grande risultato.

I risultati sono troppo distanti.

Entro fine anno perdo 10 chili.

Quest’anno leggo 100 libri.

Vado a correre tutte le mattine e mi preparo per la maratona.

Tutti obiettivi ambiziosi ma distanti e intangibili. Il fatto che siano poco concreti, che non riusciamo a visualizzarli ci rende più facile mollare alle prime difficoltà. E questo minerà la nostra fiducia in noi stessi dandoci sempre più motivi per mollare.

Sono orientati al risultato e non al processo.

I buoni propositi “troppo spesso incombono su di noi come minacce, non ci fanno sentire incoraggiati.” Concentrarci sul processo ci permette di procedere a piccoli passi, ma soprattutto di goderci le piccole conquiste. Inoltre ci permette di vedere gli errori non come fallimenti epici, che mettono fine al nostro progetto, ma come occasioni per migliorare e soprattutto riprovare.

Pongono l’accento sul negativo anziché sugli aspetti positivi, validi e costruttivi.

Ad inizio anno ci si propone di fare più sport (pigro!), mangiare meno (grasso!), usare meno Facebook (drogato!).

Diciamo la verità: quello che non sappiamo fare, i risultati che non abbiamo raggiunto magari ci ossessionano ma ce li dimenticheremmo con gioia, potendo. La motivazione è fondamentale per raggiungere un obiettivo e quindi meglio concentrarsi su quello che possiamo fare invece che su quello che non dovremmo fare.

Spesso si basano su motivazioni estrinseche.

Spesso quello che non dovremmo fare o migliorare di noi si basa su motivazioni estrinseche.

Devo dimagrire perché se no sono brutta / smetto di fumare perché è me lo dicono gli altri / lavoro di più perché guadagno di più: sono tutti propositi la cui motivazione non è davvero legata a quello che ci piace fare.

L’autrice ci dice quindi di adoperare piccoli aggiustamenti: innanzitutto i piccoli aggiustamenti mettono l’accento sul processo e non sul risultato. Il che è molto più gratificante (oggi ho fatto mezz’ora di passeggiata / oggi ho fumato cinque sigarette invece che dieci / oggi ho dedicato 20 minuti alla lettura).

L’autrice racconta come ha applicato i self-nudge a se stessa.

Ogni anno si riprometteva di diventare una runner. Le prime fasi erano faticose e l’obiettivo distante: non voleva “diventare una runner” ma esserlo già.

Risultato? Nel giro di poche settimane il suo proposito era già stato abbandonato. Le motivazioni erano poche, fragili e distanti.

Così l’autrice ha usato un approccio diverso: avrebbe corso una volta sola e se le fosse piaciuto, l’avrebbe rifatto. A suo ritmo, con i suoi tempi, senza spaccarsi le gambe (vi suona familiare eh!)

Però ha fatto di più: siccome viaggia molto per lavoro, Amy Cuddy ha messo insieme le due cose. I viaggi di lavoro non le permettevano di vedere molto dei posti che visitava, così correre diventava un espediente per cogliere l’attimo.

Risultato? Ha continuato a correre.

Diventerà un’atleta olimpica? Certo che no, ma ha mantenuto il suo buon proposito, e questo è una cosa di cui andar fieri.

Quali sono “le piccole spinte” che intendi darti per diventare la persona che vuoi?

L'articolo Li avete già abbandonati i propositi dell’anno nuovo? Provate con “piccole spinte”. proviene da Carlotta Borasio - Marketing online per creativi.

December 20, 2017

Recensioni false: non sono etiche, non sono economiche e non sono una scorciatoia

Qualche tempo fa uno scrittore mi contattò perché affiancassi l’ufficio stampa della sua casa editrice nella promozione del suo nuovo romanzo. Gli serviva qualcuno che lo aiutasse a promuoversi su internet e io che ho una certa esperienza in fatto di libri ho accettato.

Chiedo all’autore il libro, lo leggo, scrivo all’autore per discutere un po’ su come muoverci. Mi dice di mandargli tutto per email.

Dopo l’email mi telefona e mi dice che no, in realtà voleva che andassi in giro per la Rete a parlare del suo libro e a fargli recensioni, ovviamente anonime.

Ho gentilmente declinato dicendo che non era lavoro per me.

Lì per lì mi sono pure offesa: ma come? Studio come una scimmia per rimanere aggiornata su tutti i sussulti dell’algoritmo di Facebook, leggo 365 articoli al giorno + 120 manuali + 72 corsi su qualsiasi cosa che abbia a che fare con marketing, social network, comunicazione e affini. Sperimento, provo, spendo tempo ed energie per imparare e mettermi alla prova e poi mi si chiede di fare recensioni false?

Sbollita l’arrabbiatura mi sono però chiesta se l’autore in questione non avesse semplicemente realizzato che fare recensioni false non solo non era corretto ma non sarebbe servito proprio a niente. Così come non serve a niente acquistare ‘mi piace’ o follower o indirizzi email.

Forse avrei dovuto spiegarglielo indipendente poi dal fatto che volesse essere mio cliente o meno.

Lo faccio ora.

Non è facile: è molto più complicato di quello che sembra.

Andare in giro a fare recensioni false può sembrare semplice. Vai su IBS o su amazon, scrivi “Oddio oddio, questo libro mi ha cambiato la vita” e scappi.

Forse una volta avrebbe funzionato ma oggi gli utenti sono più sgamati. Se vedono una recensione anonima, e magari c’è solo quella, non si fidano. Se fai un profilo falso, gli utenti controlleranno se hai scritto altre recensioni. Se usi il tuo profilo ci mettono sei secondi a rintracciarti e a capire che la recensione è tutt’altro che onesta.

Non è veloce: ci vuole tempo e pazienza per non essere beccati.

Per fare le cose bene, ma bene bene, dovresti crearti una serie di profili falsi, con altrettante email false, cambiare IP tutte le volte. I profili dovrebbero essere un minimo credibili: quindi foto, bio, un po’ di dati giusto perché non sembri che l’hai creato ieri.

Capite che ci vuole tempo? Non sarebbe meglio spendere tempo a promuoversi bene?

Non è sicuro: il rischio di essere sgamati è altissimo.

Se per disgrazia qualcuno riesce a risalire a voi, e credetemi non è raro e non è difficile, sono cavoli amari. Perdi completamente credibilità. Tu in quel settore ci vuoi lavorare? Ecco, magari è meglio non far sentire nessuno preso in giro.

Non servono: perché una recensione funzioni deve avere autorevolezza.

Quali sono le recensioni a cui date credito? O sono di amici e quindi vi fidate perché li conoscete; oppure sono autorevoli, cioè si sono dimostrati esperti di un settore. E questa esperienza gli è stata riconosciuta anche da altre persone, autorevoli a loro volta.

Quando una recensione non è fatta da amici o da persone autorevoli siamo più diffidenti. Dei commenti non ci fidiamo per niente, e dei commenti di gente sconosciuta ci fidiamo poco. A meno che siano tanti, ma tanti tanti. (Oh, ma 100 persone che parlano bene di quel ristorante saranno mica tutte sceme e senza papille gustative!).

Quindi fare commenti e recensioni così, a casaccio, è perfettamente inutile.

Giusto un utente molto ma molto distratto potrebbe fidarsi così alla cieca e buttare via soldi e tempo dietro a un’opinione di un perfetto sconosciuto, col rischio poi che sia un’opinione interessata.

Non è corretto: il tuo pubblico deve potersi fidare di te.

Sembra scontato dirlo ma oggi le bugie si pagano carissime. Cosa pensereste del fruttivendolo che vi dice che quella zucca lì è buonissima, italiana, fresca fresca, e poi quando la aprite scoprite che è marcia? Che è un cialtrone. E se aveste la possibilità di dirlo a tutti i suoi clienti per evitare che accada di nuovo? Ecco, quella possibilità è internet.

Non si prende in giro il proprio pubblico. E una recensione falsa è esattamente quello, una presa in giro. Rispettate le persone a cui chiedete soldi e attenzione.

Pensate a come vi sentireste se aveste acquistato qualcosa solo perché avete dato retta a una recensione falsa.

Non vi sentireste truffati?

L'articolo Recensioni false: non sono etiche, non sono economiche e non sono una scorciatoia proviene da Carlotta Borasio - Marketing online per creativi.