Daniel Balmaceda's Blog, page 17

March 25, 2014

Monumento de los Españoles

La política inmigratoria permitió que la Argentina se poblara con ciudadanos de todo el mundo, sobre todo de Europa y Asia. Se formaron las asociaciones de colectividades solventadas con aportes de cada asociado, en especial, de los inmigrantes que se habían enriquecido en el país. Las comunidades se sumaron a los festejos por el Centenario de la Revolución de Mayo de 1810. Resolvieron obsequiarle monumentos.

La política inmigratoria permitió que la Argentina se poblara con ciudadanos de todo el mundo, sobre todo de Europa y Asia. Se formaron las asociaciones de colectividades solventadas con aportes de cada asociado, en especial, de los inmigrantes que se habían enriquecido en el país. Las comunidades se sumaron a los festejos por el Centenario de la Revolución de Mayo de 1810. Resolvieron obsequiarle monumentos.

Previsores, los residentes españoles iniciaron la empresa en 1908, luego de una formidable reunión en el Club Español donde, entre otras cosas, planearon visitar al presidente José Figueroa Alcorta para anunciarle el regalo. A las pocas semanas analizaron los antecedentes artísticos de los treinta postulantes a realizar la obra y determinaron que el escultor español Agustín Querol reunía las condiciones para llevar a cabo la tarea. También solicitaron un espacio público para emplazar el monumento. El 28 de noviembre de 1908, la Municipalidad de Buenos Aires les otorgó la vistosa esquina de las avenidas Alvear (hoy Libertador) y Sarmiento, en Palermo.

Antes de que comenzara a correr el celebrado 1910, Querol ponía manos a la obra en su taller de Barcelona. Más que a la obra, a la maqueta, que fue hasta donde él llegó: murió el 14 de diciembre de 1909. El monumental obsequio para la Argentina quedó a medio hacer y la colectividad española no lo tuvo a tiempo. Por ese motivo, para los festejos del Centenario (el 26 de mayo de 1910), sólo pudo realizarse un acto –muy imponente, por cierto– en donde se colocó la piedra basal del monumento. Esta piedra se tomó de la construcción del hospital de Temperley. La infanta de Borbón (representante de España, tía del rey Alfonso XIII) fue la madrina del suceso, acompañando al padrino y presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta.

Tras la muerte de Querol, la obra quedó en manos de uno de sus discípulos, un asturiano que no se llamaba Flojeras, como indica el legajo de la Municipalidad, sino Folgueras, Cipriano Folgueras. ¿Le hizo honor a su apellido mal registrado? No, al contrario, trabajó mucho en la obra. Pero, a decir verdad, le prestó un poco más de atención a la Columna del Centenario de la Independencia de Guayaquil. Se podría decir que daba tres pasos por la Columna y un paso por el monumento de los argentinos. Hasta que tuvo la mala suerte de dar el paso final y acompañar a Querol en el más allá, a comienzos de 1911. Mientras tanto, en Buenos Aires, los residentes españoles seguían aguardando la llegada de la obra.

Para fortuna de los esperanzados inmigrantes, dos discípulos de Querol y Folgueras tomaron la posta: Víctor Cerveto más un artista apellidado Boni. Y ya nadie habría de morirse, aunque los problemas continuaron. En mayo de 1913, una extensa huelga de los obreros de la ciudad de Carrara –célebre por sus canteras de mármol– demoró siete meses la entrega del material y retrasó los trabajos en el taller.

Por fin algunas partes que debían ensamblarse en Buenos Aires arribaron al Río de la Plata. El embalaje permaneció bamboleándose en la bodega del barco por un tiempo, y luego pasó a arrumbarse en un depósito terrestre, mientras se tramitaba la “exoneración de los derechos de Aduana”, previo informe de la Procuración del Tesoro. Además, cada paso que se daba debía ser informado a los herederos de Querol, con quienes era obligación negociar, ya que podían vetar cualquier decisión sobre la obra de su finado pariente.

La figura principal del monumento se colocó -con acto, discurso del intendente Joaquín de Anchorena y copita de champán en el espacio donde se gestaba el Rosedal de Palermo, el 21 de mayo de 1914. Una tormenta, el 20 de septiembre, le amputó el brazo izquierdo a la dama de mármol y hubo que reinsertárselo.

Al año siguiente, en Barcelona, un acreedor del finado Querol embargó los bronces de las figuras alegóricas que se ubicarían en los vértices del conjunto escultórico cuando estaban a punto de enviarse a Buenos Aires.

Representantes de la comunidad española en la Argentina concurrieron a entrevistarse con el acreedor y llegaron a un acuerdo que liberó del embargo a las obras de arte. Poco tiempo después, el barco Príncipe de Asturias viajaba desde Barcelona hasta Buenos Aires, con escala en Santos, Brasil, y traía en su cubierta cuatro inmensas figuras de bronce del monumento de los españoles. Las imágenes fueron el deleite de los seiscientos pasajeros que viajaban en ese barco. El domingo 5 de marzo de 1916, el Príncipe de Asturias se fue a pique frente a las costas de Santos, luego de impactar con una roca. Tardó cinco minutos en hundirse. Se ahogaron 450 personas y se suicidó el capitán. Por supuesto, si no fue posible salvar a los pasajeros, menos aún, a los cuatro bronces del monumental obsequio.

A seis años del Centenario, Buenos Aires no había recibido su regalo en forma completa. Ni siquiera estaba cerca de hacerlo. Los bronces que reemplazarían a los perdidos arribaron sanos y salvos en 1919, sin embargo, faltaban los piletones, el sistema de cañerías y otras figuras menores. Año 1926: todo listo, es inminente la inauguración. Bueno, no todo: la municipalidad porteña debía hacer la vereda y fallaba el sistema de iluminación acuática.

El 25 de mayo de 1927, cuando Marcelo de Alvear ocupaba la presidencia y el centenario ya había quedado a diecisiete años de distancia, se inauguró en Avenida del Libertador y Sarmiento el Monumento de la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas, al que todos llamamos “Monumento de los Españoles”.

March 11, 2014

Archivo de millones de fotos

La agencia Getty Images ha liberado la utilización de alrededor de 35 millones de fotos para blogueros, usuarios de redes sociales y diseñadores de webs sin fines comerciales. Lo ha hecho con el fin de combatir la piratería. De esta manera, al ser utilizadas sus imágenes figurará el crédito, es decir, la procedencia del archivo.

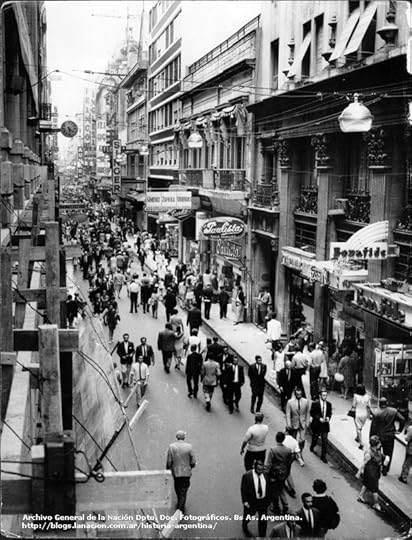

Entre las fotos disponibles, hemos seleccionado algunas del pasado de la Argentina (el catálogo incluye imágenes antiguas y recientes) a modo de ejemplo:

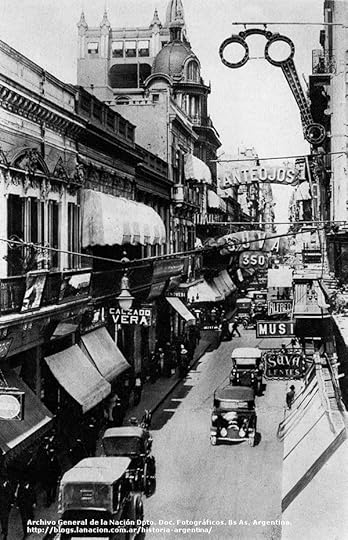

Calle Cangallo, hoy Perón, en 1928:

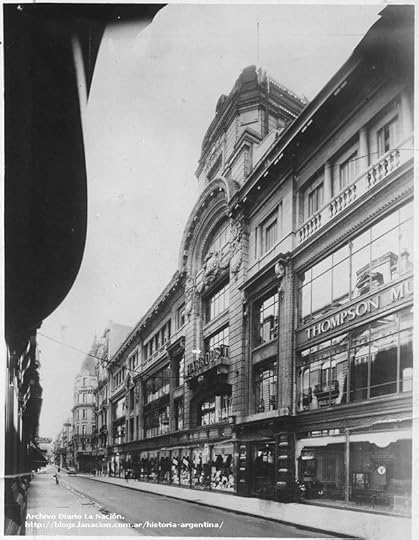

Palermo, 1909

El hundimiento del Graf Spee, en 1939.

Estudiantes y maestra (según Getty, es de alrededor de 1956).

La variedad es muy amplia y el proceso de búsquedas es sencillo.

March 7, 2014

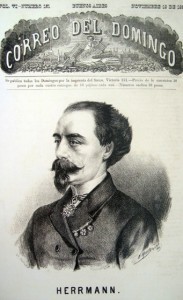

Magia en el Teatro Colón

El 8 de noviembre de 1866, Buenos Aires recibió al mago Carl Herrmann, uno de los más grandes prestidigitadores de todos los tiempos. Fue quien popularizó el sistema de magia con las manos, sin aparatos, salvo una varita.

El 8 de noviembre de 1866, Buenos Aires recibió al mago Carl Herrmann, uno de los más grandes prestidigitadores de todos los tiempos. Fue quien popularizó el sistema de magia con las manos, sin aparatos, salvo una varita.

La primera función, en el Teatro Colón -que estaba frente a la Plaza de Mayo, donde ahora se encuentra el Banco Nación-, tuvo lugar el sábado 17 de noviembre y fue a beneficio de los heridos de la Guerra con el Paraguay. A sala llena, el mago recibió una docena de ovaciones. Cada noche cambiaba los trucos: “La copa misteriosa”, “El rosario de mi abuela” y “La naranja mágica” fueron algunos de los más celebrados. Además de presentó en Chivilcoy, Mercedes y Chascomús. Su última actuación fue en una desbordada Plaza Lorea que lo despidió coreando su nombre. Pero también realizó trucos en privado. Recordemos un par.

En casa de un comerciante entregó a un periodista un mazo de cartas y le pidió que eligiera una con la mirada. Recuperó el mazo, lo mezcló, le pidió que mencionara qué carta había elegido y la buscara. Imposible. ¡Era la única carta que faltaba en el mazo y la tenía el mago en el bolsillo!

Pero el truco más extraño lo hizo en la casa de la célebre Mariquita Sánchez, en Florida al 200. Mariquita, que había cumplido 80 años, organizó una comida para íntimos. También invitó a Carl y a su mujer, la espléndida madame Czillag, eximia cantante de ópera que solía amenizar las funciones de su marido con su voz platinada.

Esa noche, Herrmann pidió que alguien le entregara su reloj. El obispo de Buenos Aires, monseñor Mariano Antonio de Escalada (primo hermano de Remedios), extrajo de su bolsillo uno de plata labrada. El mago lo envolvió en un pañuelo con sumo cuidado, lo introdujo en un mortero y comenzó a golpearlo sin compasión ante el estupor de los presentes. Tomó un papel, hizo el clásico cucurucho. Allí lanzó todo lo que iba retirando del pañuelo: una serie de engranajes, fragmentos de vidrios, ruedas y metal aplastado. Cuando desarmó el cucurucho, su interior estaba vacío. En el mismo papel arrugado escribió una nota. Luego pidió un voluntario entre los invitados, le entregó el papel doblado y solicitó a Mariquita que un criado de la casa provisto de una lámpara acompañara al ayudante recién elegido hasta el Cabildo.

Según las instrucciones, los señores caminaron las tres cuadras que los separaban del Cabildo, golpearon la puerta y el portero los recibió. Le entregaron la nota donde solicitaban autorización para ir a la torre. Voluntario, criado y portero subieron y, junto a la campana hallaron un estuche que llevaron de inmediato a la casa de Mariquita donde todos aguardaban expectantes. El mago Herrmann recibió el estuche y siempre a la vista de todos, abrió la caja. Adentro estaba el reloj de monseñor.

En medio de los aplausos, el primo de Remedios de Escalada, emocionado, le obsequió su valiosa tabaquera de plata.

January 31, 2014

Los nacidos en enero y febrero

Como ya comentamos en un post previo, a comienzo de año se publicaba El almanaque, con variada información de interés y una suerte de revelación para los nacidos en cada día de 1923.

Como ya comentamos en un post previo, a comienzo de año se publicaba El almanaque, con variada información de interés y una suerte de revelación para los nacidos en cada día de 1923.

En esta oportunidad, veremos qué se anunciaba para los nacimientos de enero y febrero:

Las personas nacidas en enero, el:

1. Serán muy activas, emprendedoras y alcanzarán altos empleos.

2. Serán activas y ricas.

3. Lograrán lo que pretenden.

4. Carácter entero, agresivo.

5. Serán muy habilidosas.

6. Carácter vivo, dispuesto a todo.

7. Serán sueltas de lengua.

8. Serán débiles de corazón.

9. Tendrán ánimo y espaldas flexibles.

10. Aptitudes para las letras y las ciencias.

11. Adquirirán riquezas por la violencia.

12. Serán desgraciadas en sus pasiones.

13. Aptitud para el comercio, fortuna.

14. Carácter perseverante.

15. Grandes probabilidades de buena suerte.

16. Amor dichoso.

17. Felicidad en las empresas agrícolas.

18. Amor variable, viajes peligrosos.

19. Afición a la soledad.

20. Demasiado volubles para lograr algo.

21. Faltas de resolución.

22. Espíritu curioso e investigador.

23. Grandeza de alma en la adversidad.

24. Elevación en el gobierno.

25. Buenos parlanchines, grandes habladores.

26. Aptitudes para la mecánica o la escultura.

27. Afición a la guerra, afrontarán los peligros.

28. Carácter altivo e independiente.

29. Espíritu altivo.

30. Grandes peligros por las armas.

31. Desgraciadas por imprevisión.

Las personas nacidas en febrero, el:

1. Serán inclinadas a la revuelta.

2. Amantes de lo uniforme.

3. Regaños domésticos.

4. Mudarán de sitio continuamente.

5. Se enriquecerán por un matrimonio.

6. Espíritu elevado, celebridad.

7. No querrán más que la soledad.

8. Se reharán de un revés de fortuna.

9. Temperantes y sobrias.

10. Mal vecino. Pereza y caprichos.

11. Espíritu quisquilloso.

12. Peligro de pérdidas de bienes.

13. Inercia en las pruebas de la vida.

14. Violencia de carácter.

15. Tendencia al suicidio.

16. Suerte en los trabajos agrícolas.

17. Amenazadas de malas influencias.

18. Espíritu gracioso, suerte en las armas.

19. Espíritu superior, fortuna y honor.

20. Probabilidades de ser felices en el hogar.

21. Inercia que ocasionará pérdidas de dinero.

22. Aptitudes admirables.

23. Espíritu cándido.

24. Espíritu ligero.

25. Especialmente desgraciadas.

26. Rico matrimonio con persona extranjera.

27. Peligro en viajes por agua.

28. Amenaza de ruina.

January 27, 2014

La mujer y el automóvil (1905)

La nota publicada por la revista PBT en 1905 intentaba explicar a sus lectoras las ventajas del automóvil. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo había muy pocos autos en el país y casi ninguna mujer se atrevía a manejarlos. Las fotos de la nota habían sido tomadas en Europa. Bajo el título “La mujer y el automóvil”, la revista PBT brindó estos conceptos:

La nota publicada por la revista PBT en 1905 intentaba explicar a sus lectoras las ventajas del automóvil. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo había muy pocos autos en el país y casi ninguna mujer se atrevía a manejarlos. Las fotos de la nota habían sido tomadas en Europa. Bajo el título “La mujer y el automóvil”, la revista PBT brindó estos conceptos:

“Las dificultades que lleva consigo el uso del automóvil, según dicen por lo general los que no han manejado nunca este vehículo, daría proporciones de verdadero problema a la cuestión del uso por la mujer.”

“En efecto sí, como aseguran los maldicientes, las descomposturas de más o menos consideración que sufre un automóvil obligan a estar debajo de él más tiempo que arriba, el empleo de este medio de locomoción resulta difícil para una señora sola.”

“En realidad, son muchas las señoras que se abstienen de usarlo, temiendo verse en la necesidad de hacer pequeñas reparaciones durante su camino que la ensucien de barro o grasa.”

“Ante todo, la señora que desee servirse de uno de estos vehículos como se sirve un hombre, debe elegir con cuidado el coche que vaya a usar, asegurándose de que es de buena fabricación. De este modo evitará muchos inconvenientes.”

“En segundo lugar, la automovilista no deberá ser excéntrica en materia de traje. Cuanto más sencillo sea el adorno de su cabeza tanto menos se lo desordenará el viento.”

“Un pequeño sombrero ordinario (…), una blusa y una pollera en el verano y un abrigo para el tiempo frío, es todo lo que se necesita para viajar en automóvil con comodidad. (…) Con ese vestido, la automovilista puede ir también a pie a cualquier parte sin excitar la curiosidad.”

“Nada impide que llene el depósito de petróleo antes de partir ni que efectúe todas las necesarias operaciones lubrificantes. ¿Por qué ha de ensuciarse al practicarlas? Teniendo completamente limpios todos los útiles que deben emplearse no hay por qué temer una mancha. Las señoras se dan cuenta perfecta de esto mejor que los hombres, los cuales si se ensucian con frecuencia es por su descuido respecto a los detalles.”

“La mujer que, figurándose mil inconvenientes en el uso del automóvil, prefiere tener un chauffeur para que dirija y atienda la máquina, sólo disfruta la mitad de lo que debiera en este recreo y no encuentra en el automóvil un sport análogo al que proporciona guiar en un coche.”

Siete años despúés de esta nota se entregaron los primeros registros de conducir a argentinas.

January 21, 2014

El fantasma Roca

En 1885, cinco años después de entregar la banda presidencial a Julio A. Roca, murió Nicolás Avellaneda. Además de la viuda, Carmen Nóbrega, dejaba doce hijos: media docena de mujeres y media docena de varones, de entre 6 y 23 años.

En 1885, cinco años después de entregar la banda presidencial a Julio A. Roca, murió Nicolás Avellaneda. Además de la viuda, Carmen Nóbrega, dejaba doce hijos: media docena de mujeres y media docena de varones, de entre 6 y 23 años.

Pasaron algunos años y los hijos del finado formaron sus propias familias. Nicolás Abraham, el quinto, se casó con María Santamarina. Los Avellaneda Santamarina tenían la envidiable costumbre de huir del invierno argentino y establecerse en Europa. Nicolás, María y sus hijos se instalaban unos cuatro o cinco meses en el hotel Mercedes, de París.

A mediados de mayo de 1913, Roca partió en viaje de descanso a Europa y en París se alojó en el hotel Mercedes. Por eso tuvo el gusto de encontrarse con Nicolás A. Avellaneda, hijo de su amigo, y María Santamarina. Conversaron un poco de todo y a las diez de la noche se despidieron para ir a dormir. O casi. Porque el ex presidente tomó una sábana blanca y fue disfrazado de fantasma al cuarto de los hijos varones de la familia. Allí dormían bien dormidos Nicolás (12), Ramón (9) y Julio (7). Golpeó con fuerza. Los tres hermanos se despertaron con el ruido y en cuanto se abrió la puerta pudieron ver en el umbral la silueta de un ¡fantasma!

Los más chicos quedaron petrificados y se taparon por completo para no mirar. Roca se quedó unos instantes junto a la cama de cada uno. Ramón y Julio transpiraban. Nicolás tampoco lo estaba pasando bien. Por fin el chistoso abandonó el cuarto.

A la mañana siguiente, temprano a las ocho, María Santamarina fue a despertarlos, acompañada del general Roca. Los chicos estaban despabilándose y la madre se dirigió al ex presidente: “Dígale a los niños que era usted, tamaño grandulón, quien se disfrazó de fantasma para asustarlos”. Roca se deshizo en disculpas con María y sus hijos por la travesura. Les regaló alfajores para compensarlos. Los tres chicos seguían muertos de miedo. El trauma, según contó Julio Avellaneda en su libro de memorias, Hiel y miel, les duró años.

January 14, 2014

Decálogo del suscriptor (1947)

En 1931 se realizó en Buenos Aires la Primera Reunión Nacional de Geografía. La cantidad y variedad de trabajos que se presentaron empujó a los estudiosos a crear una revista especializada. En el año 1932 salió el primer número de la Revista Geográfica Americana, una publicación mensual a cargo de la Sociedad Geográfica Argentina. Copiaba el estilo de la National Geographic Society de Estados Unidos que desde 1888 editaba la National Geographic Magazine. Cabe aclarar que nuestro país ya había tenido, en 1881, una revista de esas características.

En 1931 se realizó en Buenos Aires la Primera Reunión Nacional de Geografía. La cantidad y variedad de trabajos que se presentaron empujó a los estudiosos a crear una revista especializada. En el año 1932 salió el primer número de la Revista Geográfica Americana, una publicación mensual a cargo de la Sociedad Geográfica Argentina. Copiaba el estilo de la National Geographic Society de Estados Unidos que desde 1888 editaba la National Geographic Magazine. Cabe aclarar que nuestro país ya había tenido, en 1881, una revista de esas características.

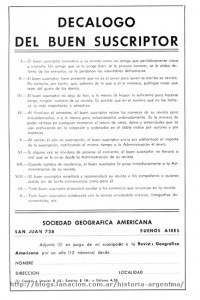

La Revista Geográfica Americana se vendía por suscripción anual y abordaba todos los campos del conocimiento de la Naturaleza.En 1947, los doce ejemplares costaban $ 15 en el territorio argentino y $ 18 (o u$s 4,50) en el exterior. Ese año, la revista publicó un decálogo que perfilaba al buen suscriptor y decía lo siguiente:

l.- El buen suscriptor considera a su revista como un amigo que periódicamente viene a visitarle. Un amigo que se le acoge bien, se le procura conocer, se le alaba delante de los extraños, se le perdonan las inevitables deficiencias.

II.- EI buen suscriptor tiene presente que no es el único para quien se escribe su revista. No extraña, por tanto, que, además de lo que a él le interesa, publique cosas que sean del gusto de los demás.

III.- EI buen suscriptor no deja de leer, a lo menos de hojear lo suficiente para hacerse cargo, ningún número de su revista. Es posible que en el número que no lee hallará lo más importante o atractivo.

IV.- Al finalizar el semestre, el buen suscriptor reúne los números de su revista para encuadernarlos, o a lo menos para coleccionarlos ordenadamente. Es la manera de poder utilizar en cualquier momento el tesoro de ideas, datos y amenidades que se van archivando en la colección y ordenados en el doble índice por autores y por materias.

V.- Al vencer el año de suscripción, el buen suscriptor envía por adelantado el importe de la suscripción, notificando al mismo tiempo a la Administración el envío.

VI.- Si alguna vez se olvidara de ponerse al corriente, el buen suscriptor no llevará a mal que se le avise desde la Administración de su revista.

VII.- Cuando cambia de residencia, el buen suscriptor lo avisa inmediatamente a la Administración de su revista.

VII.- Cuando cambia de residencia, el buen suscriptor lo avisa inmediatamente a la Administración de su revista.

VIII.- El buen suscriptor enseñará y recomendará su revista a los compañeros a quienes pueda ser de tanta conveniencia como para él.

IX.- Todo buen suscriptor procurará ayudar a los comercios que anuncian en la revista.

X.- Todo buen suscriptor colaborará con la revista enviándole noticias, fotografías, documentales, etc.

Debajo del decálogo iba el talón de suscripción que todo buen suscriptor, suponemos, llenaría y enviaría por correo.

January 7, 2014

El Rey de la Patagonia

Orélie Antoine de Tounens, sexto hijo de una familia francesa de buena posición, aunque sin título de nobleza, se recibió de abogado y llevaba varios años actuando en los tribunales galos cuando decidió ser rey. En 1858, con 38 años, viajó a Chile. Aprendió el idioma español, escribió un libro sobre animales domésticos, se hizo llamar Príncipe de Tounens, tejió relaciones en Valparaíso y tomó contacto con los jefes de las tribus mapuches y araucanas.

Orélie Antoine de Tounens, sexto hijo de una familia francesa de buena posición, aunque sin título de nobleza, se recibió de abogado y llevaba varios años actuando en los tribunales galos cuando decidió ser rey. En 1858, con 38 años, viajó a Chile. Aprendió el idioma español, escribió un libro sobre animales domésticos, se hizo llamar Príncipe de Tounens, tejió relaciones en Valparaíso y tomó contacto con los jefes de las tribus mapuches y araucanas.

Su discurso era similar en todos los territorios indígenas. Él les ofrecía la protección del rey francés Napoleón III y aseguraba que ambas partes compartían el mismo objetivo: vencer al gobierno chileno. Estos encuentros eran amenizados con fiestas en las que corría el alcohol como agua de manantial, provisto por el candidato a rey. En cambio, al gobierno chileno le explicaba que su misión era pacificar a la indiada y para ello solicitaba ayuda logística, incluso dinero.

La gira diplomática del charlatán francés daba sus frutos. De todos modos, nada de eso serviría si no establecía un acuerdo sólido con el gran cacique de los territorios chilenos, el indómito Quilapán.

La cumbre se realizó en la primavera de 1860. Como siempre, se iniciaron los festejos y el vino entusiasmó a la indiada, sobre todo al hijo de Quilapán, el bravo Kolüpan. Su número de destreza consistía en galopar con su caballo preferido hasta un peñasco. El pingo frenaba de golpe y quedaba con las manos (o patas delanteras, si se prefiere) alzadas en el precipicio. Vaya uno a saber si esa tarde hallaron los frenos o si el diestro Kolüpan condujo en estado de ebriedad; lo cierto es que el caballo no sólo dejó las manitos en el aire, sino también sus otras dos patas, y la dupla centaura se dirigió con extrema rapidez al fondo del precipicio.

La celebración se transformó en un encuentro de pésame, con mucho consumo de alcohol y desfile de los integrantes de la tribu que le ofrecían al inconsolable Quilapán regalos de toda naturaleza. El francés le cedió su caballo, un ejemplar joven, de buen porte y bien cuidado, que se diferenciaba en mucho de los que pastaban en el corral de la tribu. Con este obsequio, Orélie se ganó la gratitud del cacique e inició su cuenta regresiva hacia la corona patagónica.

La monarquía constitucional arrancó el 1 de noviembre de 1860 cuando Orélie redactó el Preámbulo y la Constitución del territorio, llamado Araucania. Según las firmas del documento, pudo establecerse que los constituyentes encargados de la redacción de la Carta Magna fueron dos: el príncipe Orélie de Tounens y un secretario invisible llamado Desfontaines, cuyo nombre era –¡oh, casualidad!– similar al del barrio donde vivía el extraño príncipe en Francia cuando no era noble.

Su gabinete estuvo integrado por Quilapán (ministro de Guerra), Quelaoeque (ministro del Interior), Calfoucaubí (de Justicia), Marioula (de Agricultura) y monsieur Mountret (de Relaciones Exteriores). Por su dominio de las lenguas española y francesa, Mountret asumió en la Cancillería y se convirtió en el único miembro del gabinete que no era nativo americano. Se estimaba que el reino contaba con unos dos millones de habitantes.

En realidad, cuando nació la Araucania, no había considerado que la Argentina tuviera amplia soberanía en el sur. La solución fue anexar, mediante un decreto fechado el 17 de noviembre, el territorio patagónico argentino.

Constitución en mano, el flamante rey partió de gira por sus tierras, cuatro veces más extensas que Francia, y fue proclamado por colonias mapuches en cuatro oportunidades, lo que significó cuatro fiestas más, donde no se tiró la casa por la ventana porque no había ni casa ni ventanas, pero se bebió como si fuera el fin del mundo.

El próximo paso del monarca fue escribirles cartas a compatriotas franceses, entre ellos a un juez de paz, para comunicarles la creación del reino de Nueva Francia, reino que, como vemos, cambiaba de nombre según los interlocutores. Contrató en Chile al músico alemán Wilheim Frick para que compusiera el “Himno Real a Antonio Orelie”. Mandó confeccionar la bandera del reino, azul, blanca y verde, y la hizo jurar por sus vasallos en cada tribu.

Entusiasmado con la sumisión de los nativos, el monarca organizó ataques a poblados chilenos, pero no se llevaron a cabo porque su lenguaraz mapuche avisó a las autoridades. Se comisionó al coronel Cornelio Saavedra para que capturara al flamante rey. Se trataba del nieto del presidente de la Primera Junta.

Saavedra detuvo a Orélie-Antoine y lo llevó a Valparaíso para juzgarlo. Lo encarcelaron siete meses y los peritos médicos establecieron que había perdido el juicio. Fue encerrado en un manicomio nueve meses hasta que el cónsul francés lo metió en un barco que lo llevó de regreso a Francia. Su Majestad patagónica insistió con el proyecto e inició una campaña para juntar dinero y regresar al reino. Consiguió un financista en 1869 y volvió a embarcarse, esta vez con destino a Buenos Aires.

Tras una corta estadía en la ciudad rumbeó al sur, desembarcó en la bahía de San Antonio (Río Negro) e inició una caminata por su reino, hacia el oeste. Se topó con una tribu poco amistosa que no parece haber reconocido que estaba frente a su monarca. Casi lo degüellan.

En cuanto puso un pie en Chile, convenció al poderoso Quilapán de que era tiempo de emprender la gran guerra. Le aclaró que en breve llegarían armas desde Francia. Los mapuches no le creyeron y Orélie-Antoine I no tuvo más remedio que emprender la retirada. En 1871 abordó en Buenos Aires y partió de regresó a su país natal.

En Francia no se quedó quieto. Planificó toda la estrategia comercial. Nombró un cónsul en Inglaterra. Redactó el diccionario francés-mapuche para facilitar el intercambio mercantil. Acuñó monedas de cobre que hoy son tesoros para los coleccionistas. El reino de “La Nouvelle France” llegó a tener un periódico que se imprimía en Marsella, donde estaban sus auspiciantes. Con enorme entusiasmo y fuerza de voluntad, Orélie volvió a cruzar el océano en 1874 y desembarcó cerca de sus dominios, en la capital de la República Argentina. Por las dudas, se dejó una barba extensa y cambió su nombre: pasó a llamarse Jean Prat. Poco después se instaló en Bahía Blanca.

Pero fue descubierto, encarcelado y deportado. El New York Times, al relatar la historia del llamativo personaje, explicaba que el negocio que se escondía detrás de toda la fachada monárquica era la comercialización del guano, que la Argentina no estaba en una situación de calma interna que le permitiera ocupar su tiempo en lidiar con reyes patagónicos y que Orélie se había equivocado de país, ya que si hubiera ido a los ilusos Estados Unidos, lo habrían hecho participar de comidas, agasajos y muchos otros actos en su honor.

El cuarto viaje del rey de Araucania y Patagonia tuvo lugar en 1876. Se instaló en la isla Choele Choel (Río Negro), aunque no por mucho tiempo. El monarca estaba enfermo y partió de regreso en su último viaje transatlántico. Durante su convalecencia, el presidente del tribunal francés que lo juzgaba, un ex periodista de apellido Planchet, le robó la Constitución para apoderarse del título y viajó a la Patagonia con intenciones de hacerse respetar por los nativos.

La falta de respeto de la indiada fue tan evidente que debió regresar a Francia, donde Orélie, por su honor y el de sus súbditos, lo retó a duelo. Pero a un duelo singular, con lanza y boleadoras. Planchet renunció al combate por la corona. El monarca de los araucanos no quiso dejar su reinado en manos de inescrupulosos y repartió títulos de nobleza entre sus allegados. A uno lo nombró Barón de Belgrano, a otros les confirió la Orden de la Estrella del Sur.

Murió en Bordeaux el 17 de septiembre de 1878. El escultor de su tumba, al no saber cómo era la corona que debía esculpir, decidió imitar la que usa el rey de corazones de la baraja francesa. En sus últimos días, Orélie había dicho: “Sí, he sido un completo chiflado. Pero, ¿quién iba a pensar que Francia podría negarse a anexar tan espléndidas colonias?”.

Antes de morir, delegó su reinado. El conde patagónico Gustave Aquiles Leviarde –su primo segundo–heredó el trono, con el nombre de Aquiles I. Se ocupó de nombrar funcionarios y embajadores, pero nunca viajó a Sudamérica. Cuando sintió que se acercaba su fin, envió al Primer Ministro, el conde de Bellegarde, a Pittsburgh (Estados Unidos) con el fin de negociarla venta del título con el poderoso industrial del acero Andrew Carnegie, el Bill Gates de hace cien años. En un principio el multimillonario se interesó. Las reuniones se extendieron por seis semanas. Incluso viajó un teniente de ingenieros del ejército austríaco, a quien Aquiles nombró Jefe de Topografía, para que dibujara un mapa del reinado en venta. Pero los emisarios no lograron convencerlo y Carnegie se perdió la posibilidad de hacer el negocio que luego entusiasmaría a Ted Turner, Luciano Benetton y Joseph Lewis.

Aquiles I murió el 18 de marzo de 1902, en su pequeño departamento parisino, en la Plaza de las Naciones, víctima de una neumonía. Su canciller, que trabajaba de encargado de un bar, explicó a los medios periodísticos que el rey Aquiles había nombrado un sucesor, pero él no podía anunciarlo hasta que se cumplieran las reglas de etiqueta: primero había que informarles sobre la sucesión a los monarcas europeos y a los presidentes americanos. Sabia regla de etiqueta, aunque era evidente que el hombre tenía más familiaridad con las etiquetas de las botellas que expendía.

A Aquiles I lo sucedió el médico Antonio Hipólito Cross –Antonio II–, quien murió al año siguiente. Sus descendientes intentaron vender el título a algún millonario, pero no aparecieron interesados. La corona se la calzó su hija Laura Teresa I y más tarde el hijo de Laura, Jacques Antonio Bernard –Antonio III–, hasta que en 1951 abdicó en favor de Felipe Pablo Alejandro Enrique Boiry. Felipe I acaba de morir el primer domingo de 2014, dejando acéfalo el reinado más insólito del planeta.

November 29, 2013

Los nacidos en noviembre y diciembre

Era habitual que a comienzo de año se publicara el almanaque, con información variada que iba desde recetas de cocina hasta los precios que tendría el correo los doce meses. También podían encontrarse consejos de salud, teléfonos útiles (incluso de legisladores) y textos didácticos.

Era habitual que a comienzo de año se publicara el almanaque, con información variada que iba desde recetas de cocina hasta los precios que tendría el correo los doce meses. También podían encontrarse consejos de salud, teléfonos útiles (incluso de legisladores) y textos didácticos.

Pero en este caso vamos a ocuparnos de las predicciones. El almanaque establecía una suerte de revelación para los nacidos en cada día de 1923.

Más allá de dudosa certeza, es curioso ver que en aquel tiempo no sólo se daban buenas noticias, como veremos en los comentarios para los nacimientos de noviembre y diciembre:

Las personas nacidas en noviembre, el:

1. Se casarán por tesón.

2. Serán agresivas y temibles.

3. Tendrán pasajeras probabilidades de fortuna.

4. De carácter serio, taciturno.

5. Serán muy liberales y de una franqueza que las perjudicará.

6. Mala fortuna, casi invencible.

7. Serán arruinadas por su matrimonio.

8. Vida desgraciada e inestable.

9. Espíritu tristón y muy sospechoso.

10. Gran franqueza, irascibilidad.

11. Afición a viajes lejanos.

12. Carácter violento, indisciplinado.

13. Carácter impetuoso, sin reflexión.

14 y 15. Carácter paciente y laborioso.

16. Instintos ávidos. Peligros por venganza.

17. Unión desgraciada a los cuarenta años.

18. Carácter feliz, muchas amistades.

19. Espíritu sutil; felicidad en el mundo.

20. Grandes aptitudes para la ciencia.

21. Espíritu prudente y astuto. Riquezas.

22. Amor a la justicia. Espíritu religioso.

23. Carácter excéntrico.

24. Carácter obstinado, pendenciero.

25. Espíritu belicoso. Casamiento fallido.

26. Espíritu de familia.

27. Matrimonio de conveniencia.

28. Indolencia de espíritu; pequeña de cuerpo.

29 y 30. Espíritu venturoso. Temeridad.

Las personas nacidas en diciembre, el:

1. Obtendrán fortuna tardíamente.

2. Serán célebres por sus descubrimientos.

3. Espíritu Investigador de lo desconocido.

4. Herencia considerable o premio en la lotería.

5. Aptitudes científicas. Riqueza.

6. Matrimonio por amor y rico.

7. Espíritu innovador, celebridad.

8. Amenaza de grandes infortunios.

9. Afición a las ciencias ocultas.

10. Existencia llena de obstáculos.

11. Carácter amable y simpático.

12. Aptitudes para las ciencias médicas.

13. Buen éxito en la vida.

14. Vejez dichosa.

15. Cabeza ardiente, tentativa de suicidio.

16. Carácter ligero y disipado.

17. Desgraciadas en el primer amor. Volverán a enamorarse.

18. Grandes dificultades hasta los treinta años.

19. Firmeza, paciencia.

20. Amor de poderío.

21. Riqueza por las artes y oficios.

22. Grandes éxitos en la diplomacia.

23. Carácter muy débil.

24. Sabiduría, prudencia y circunspección.

25. Amor a la verdad y a la justicia.

26. Carácter quisquilloso.

27. Espíritu generoso, Corazón de oro.

28. Carácter frívolo, insubstancial..

29. Mucha progenitura.

30. Matrimonio feliz a los treinta años.

31. Fortuna por legado imprevisto.

November 19, 2013

La calle Florida

Los propios vecinos de la incipiente Buenos Aires fueron los que hicieron de Florida la principal calle del poblado. De tanto caminarla, la convirtieron en el paseo por excelencia. Esto ocurrió a partir del siglo XVIII cuando en días festivos las familias -la mayoría vivía en la cercanías de nuestra Plaza de Mayo- partían rumbo a la Recoleta. Esa ruta era, con los nombres actuales: Florida hasta Plaza San Martín, Juncal hasta Quintana y desembocaban en los alrededores de la Iglesia Nuestra Señora del Pilar.

Pero la consagración fue en 1801 cuando se inauguró la Plaza de Toros en Retiro. Todas las semanas, oleadas de vecinos se trasladaban por Florida para asistir a las corridas. Además, las diez cuadras del trayecto hasta Plaza San Martín habían sido empedradas desde 1789 y antes que ninguna otra. Por este motivo, el valor de las propiedades superaba al resto. Mariquita Sánchez de Thompson, Domingo Matheu, Gaspar de Santa Coloma y el general Miguel Solereran algunos de los que tenían casas en la calle Florida (nombre que recibió a partir de 1821).

Por el intenso tránsito fue la preferida del comercio. Pero no imagine manteros ni negocios. Los comerciantes alquilaban los cuartos que daban a la calle en las casas de las familias patricias y despachaban por las ventanas. Como una consecuencia natural frente a tanta actividad, Florida se erigió como la gran pasarela de Buenos Aires. Todos iban a mirar y a mostrarse.Los asuntos de la moda se ventilaban en sus cuadras y más adelante se agregó un nuevo condimento. Cuando en la década de 1880 se inició la tradición de los desfiles militares en días patrios, el recorrido que unía las plazas de Mayo y San Martín se hacía por Florida. Aquellos que -como la familia Pereda, por ejemplo- tenían sus casas en la famosa calle, reunían a sus amigos para ver el desfile desde los balcones y luego pasaban a los salones para bailar y seguir celebrando.

Fue peatonal por primera vez en 1910, durante los festejos por el Centenario. El intendente Manuel J. Güiraldes estableció la veda de tránsito de todo tipo de coches en la calle Florida, desde el 20 hasta el 28 de mayo, después de las 7 pm. Los comerciantes pusieron el grito en el cielo, pero pronto advirtieron que valía la pena. Por eso, a partir de 1911 se establecieron horarios exclusivos para peatones. Sesenta años más tarde, en 1971, Florida fue peatonal a tiempo completo.

Daniel Balmaceda's Blog

- Daniel Balmaceda's profile

- 60 followers