Silvia Hildebrandt's Blog, page 2

May 19, 2021

#HowImetmyCharacter Attila

Attila ist einer der Charaktere, die man schon ewig zu kennen scheint und bei denen man manchmal innehält und sich fragt: Woher genau kenne ich den Typen?

Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann er sich in meinem Gehirn formte. War es tatsächlich erst im März 2018, als ich auch mit dem Schreiben von Die Stadt der Freiheit/Dear Comrade Novák begann? Nicht schon früher, so wie die meisten meiner anderen Protagonisten? (Tatsächlich meine ich hier die männlichen Protagonisten, es sind diese, die mich seit mehr als zwei Jahrzehnten begleiten). Oder hat die Figur des Attila einen Ursprung in anderen angefangenen Werken, die in meiner Schublade verstauben? Er hat einiges gemeinsam mit einem Charakter, den ich mir kurz davor ausdachte: der war Amerikaner, strandete im New York der Gatsby-Zeit, ebenso wie Attila ein planloser Chaot, Sozialphobiker, im Dauer-Panik-Modus. Aber doch war das nicht der Bausatz für das, was Attila werden sollte.

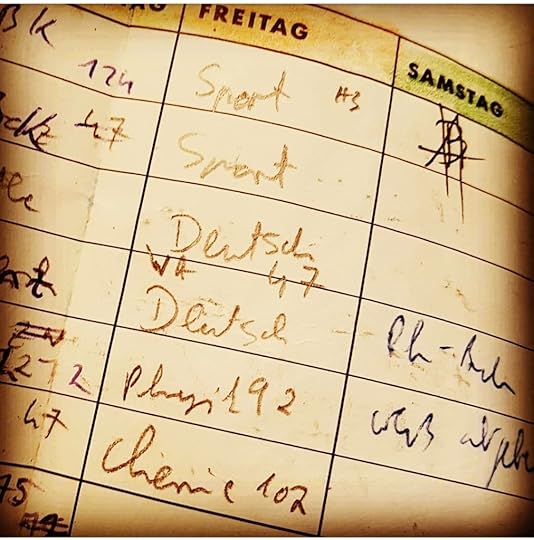

Ganz lose verknüpft ist Attila mit einigen Erzählungen meiner Mutter aus ihrer Zeit im Internat in Timisoara. Das war die erste Prämisse, als ich mit dem Schreiben des Romans begann: den Schulalltag im kommunistischen Rumänien aufzuzeigen. Das war auch Anfang der 2000er, als wir alte Kisten und Kartons in unserem Haus in Deta/Rumänien durchgesehen haben; Schülerausweise, almanacs, Zeugnisse meiner Eltern, eine LP mit Ravels Bolero … Meine Mutter erzählte mir oft von ihren Chemiestunden, von der grauenhaften Lehrerin, die sie damals hatte, und ich erinnerte mich mit Grauen an die Freitage in der zehnten Klasse; beginnend mit zwei Stunden Sport, endend mit Physik und Chemie, das pure Grauen. (Und ja, die Wortwiederholungen sind hier Absicht!) Et voilà war die Idee zum Anfang des Romans geboren.

Die zehnte Klasse: gar keine schöne Zeit für mich, vor allem freitags

Die zehnte Klasse: gar keine schöne Zeit für mich, vor allem freitagsZiemlich schnell wurde Attila zum Liebling der Leserinnen und Leser. Er ist eine einigermaßen dankbare Figur; sowohl Frauen als auch Männer finden sehr viele Dinge bei ihm, mit denen sie sich identifizieren können. Er ist sensibel, feinfühlig und kunstliebend, schüchtern und romantisch, aber auch ein eiskalter Killer, jemand, der Skrupel einfach so ausschalten kann, der auch einmal machohaft andere für sich putzen lässt und genervt davon ist, dass die um ihn herum wuseln.

Trotz aller spezifischen Merkmale für seine Herkunft und für die Zeit, in der er lebt, passt er mit seinem „Overthinking“ auch irgendwie total in unsere Zeit. Und sein Gedankenkarussell kann dabei krasse Züge annehmen. Nur mal als kleine, eher harmlose Leseprobe:

Er mochte das, die älteren, starken Männer, ein wenig pummelig gefielen sie ihm sehr. Hatte er denn einen Vaterkomplex? Ach was, Tiberiu vielleicht, aber doch nicht er! Meine Güte! Er sollte jetzt endlich mit diesem Gedankenkarussell aufhören. Um seine Nerven zu beruhigen trank er noch einen Kaffee, rauchte noch drei Zigaretten. Neun Uhr vorbei und Marosán war immer noch nicht da. Gut, hatte der endlich begriffen, dass sich normale Leute auch erst um zehn trafen, wenn sie sich auf zehn verabredet hatten. Aber normal war hier gar nichts. Und Attila konnte es auch nicht glauben, dass sich Marosán auf einmal so viel Zeit ließ. Diese Eigenart war einfach zu ausgeprägt. Einmal hatte es sogar Attilas Vater geschafft, zwei Stunden vor der Zeit aufzutauchen und gefragt, ob er zu spät sei. Und da war er wieder; der Gedanke an den Vater. Sigmund Freud aus dem alten Österreich-Ungarn hätte seine helle Freude an Attila gehabt. Lag es an der Nähe zu Wien, dass er hier so … Stopp! Mit aller Macht zwang Attila seine durchdrehenden Gedanken zum Stillstand.

Wie bei einem „richtigen“ Menschen aus Fleisch und Blut hat die Figur des Attila bei mir ein genaues Aussehen. Es gibt Fotos der Turnley-Brüder, die die Revolution 1989 dokumentiert hatten; diese Fotos zeigen einen schlanken Offizier, der inmitten von einem zerstörten Gebäude steht, sein Blick von unten nach oben, etwas scheu, verzweifelt, mit einer Spur Grausamkeit, Aggressivität, Frustration, die Lippen trotzig aufeinander gespresst, hält er seine AK-47 in der Hand. So jung, und trotzdem muss er sich am Gelände abstützen. Er ist sehr präsent in seiner Ausstrahlung und doch sieht er so aus, als wollte er sich am liebsten unsichtbar machen.

Facettenreich und vielschichtig, jedoch nicht immer mit einem Sympathiebonus ausgestattet, schlägt er viele Leserinnen und Leser in den Bann.

Die Figur des Attila ist wohl auch einer der Gründe, dass „Die Stadt der Freiheit“ beim Skoutz-Award schonmal auf der Midlist im Bereich „Historisch“ landete. Im September sehen wir mal, ob’s zur Shortlist reicht …

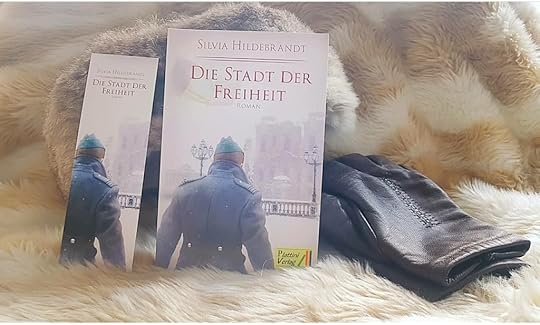

Attilas Roman und Attilas Handschuhe. Diese Handschuhe haben wir mal im Zug verloren, die sind wohl älter als ich. Zum Glück fand sie jemand und gab sie im Fundbüro ab. Glück gehabt.

Attilas Roman und Attilas Handschuhe. Diese Handschuhe haben wir mal im Zug verloren, die sind wohl älter als ich. Zum Glück fand sie jemand und gab sie im Fundbüro ab. Glück gehabt.

May 18, 2021

#HowImetmyCharacter Nelu

Habt ihr auch Protagonisten, die euch bereits seit langem, vielleicht seit Jahren, bei eurem Schreiben begleiten? Vor allem, wenn man Rechercheaufwändiges, Historisches schreibt, ist das so. Wie haben sie sich entwickelt im Laufe der Zeit, wie haben sie sich verändert? Sind sie heute ganz anders als zu Beginn des Schreibens?

[image error]Ich beginne mal mit meinem Nelu, dem Hauptcharakter aus „Trümmerland“, da er mich tatsächlich am längsten begleitet.

Ich lernte Nelu ca. 2002 kennen, da schrieb ich einige Kapitel, die mal eine große Familiensaga werden sollten. Das Ganze war angesiedelt im faschistischen Rumänien im Zweiten Weltkrieg, und ein Mann mit Namen Ion – Spitzname Nelu – war damals ein höhergestellter General, ideologisch verblendet, stur, einer dieser Faschisten, die für ihren Führer in den Tod gingen. Die Jahre zogen ins Land, ich verlor Nelu aus den Augen, immer mal wieder blitzten ein paar Gedanken an ihn auf.

Dann, im März 2018, war da wieder ein Ion/Nelu, wieder eine Familiensaga, dieses Mal spielte es im kommunistischen Rumänien der 1980er Jahre. Das sollte später der Roman Dear Comrade Novák/Die Stadt der Freiheit werden. Wieder war Nelu der alte General/Maresal, stur, verblendet, grausam, der böse Antagonist im Hintergrund.

Irgendwann dachte ich mir, dass dieser alte Mann doch auch einmal jung gewesen sein muss. War er schon immer so gewesen, wie war er nur zu diesem alten, verbitterten Mann geworden, der die Leute um sich herum schikanierte? Dann sah ich ein Bild von dem jungen, zweiundzwanzigjährigen Nelu vor mir; wieder im Zweiten Weltkrieg, dieses Mal war dieser Charakter aber ein junger Soldat. Eventuell etwas zu naiv, was seine Mission anging. Aber der Krieg zeigte ihm sogleich sein garstiges Gesicht. Die Kriegsgefangenschaft brach ihn, er kehrte jedoch zurück und machte ab den 1950ern Karriere bei der Stasi, wo ihn meine Leserinnen und Leser dann im März 2020 kennenlernten im Roman „Die Stadt der Freiheit.“

„Trümmerland“ und „Haus ohne Volk“ schob ich als Prequel und als Nelus Charakterstudie nach.

Er ist ein Charakter, den ich sehr spannend finde, da sein Leben und sein Psychogramm auch anthropomorph für ein ganzes Land stehen. Man kann sich so herrlich an ihm abarbeiten. Jedoch wird er beinahe von den Lesern durch die Bank weg abgelehnt. Aber ich denke, es lohnt sich noch immer, diesen ambivalenten Charakter kennenzulernen. Vielleicht gebt ihr ihm mit „Trümmerland“ eine Chance?

Hier ein paar Stimmen: „Die Protagonisten so eng mit ihren Gefühlen und persönlichen Entwicklungen verwoben, wie es das Leben schicksalhaft vorzugeben vermag.Zwei Männer wie sie unterschiedlicher nicht sein können und doch verhaftet in ihren rumänischen Traditionen und Denkweisen. [Nelu:] durch die Wirren des Krieges gezeichnet, […] in steter Pflichterfüllung für sein Land Rumänien, steil aufsteigend auf einer unglaublichen Karriereleiter, doch immer hilfsbereit für die Menschen, die ihm so nahestehen.“

„Je problematischer die Figuren wurden, mit all ihren Fehlern, ihren Unzulänglichkeiten, im Falle Nelus mit seiner Skuprellosigkeit, desto näher kamen sie mir erstaunlicherweise.Die Autorin hat es geschafft, einen verstehen zu lassen, wie Menschen zu dem werden, was sie sind. Wie sie auf der einen Seite bei sich sind, und auf der anderen Seite immer wieder sich selbst hinterfragen, andere nicht verstehen, doch verstehen, sich verachten, Stolz empfinden, Hass empfinden – auf ihr Land, ihre Freunde und Geliebten.“

„Mir fiel es tatsächlich leicht, mich auf diese Charaktere einzulassen, mit ihnen zu Lieben und zu Leiden zu hoffen und zu bangen. Auch wenn es nicht immer leicht zu lesen war, einige Szenen doch recht bedrückend beschrieben wurden, hat mir die Gesamtheit der Geschichte gut gefallen.“

„Nelu ist ein Mann, der sich seiner Anziehungskraft und seinem Charme sicher ist. Er nutzt sie bei seinen Spionagetätigkeiten aus und kennt keinerlei Mitgefühl, selbst bei alten Bekannten nicht. Für mich war er ein herzloser Mensch, auch wenn er seine eigenen kleinen Schwächen hat.“

„Ihre Figuren, insbesondere Nelu, erheben sich dank ihrer starken und zugleich zerbrechlichen Charaktere über jede Wertung. Man lernt sie als Leser kennen, begleitet sie auf ihren Stationen, erlebt ihr Schicksal und wird von ihnen in den Bann gezogen.“

[image error]#HowImetmyCharacter

Habt ihr auch Protagonisten, die euch bereits seit langem, vielleicht seit Jahren, bei eurem Schreiben begleiten? Vor allem, wenn man Rechercheaufwändiges, Historisches schreibt, ist das so. Wie haben sie sich entwickelt im Laufe der Zeit, wie haben sie sich verändert? Sind sie heute ganz anders als zu Beginn des Schreibens?

[image error]Ich beginne mal mit meinem Nelu, dem Hauptcharakter aus „Trümmerland“, da er mich tatsächlich am längsten begleitet.

Ich lernte Nelu ca. 2002 kennen, da schrieb ich einige Kapitel, die mal eine große Familiensaga werden sollten. Das Ganze war angesiedelt im faschistischen Rumänien im Zweiten Weltkrieg, und ein Mann mit Namen Ion – Spitzname Nelu – war damals ein höhergestellter General, ideologisch verblendet, stur, einer dieser Faschisten, die für ihren Führer in den Tod gingen. Die Jahre zogen ins Land, ich verlor Nelu aus den Augen, immer mal wieder blitzten ein paar Gedanken an ihn auf.

Dann, im März 2018, war da wieder ein Ion/Nelu, wieder eine Familiensaga, dieses Mal spielte es im kommunistischen Rumänien der 1980er Jahre. Das sollte später der Roman Dear Comrade Novák/Die Stadt der Freiheit werden. Wieder war Nelu der alte General/Maresal, stur, verblendet, grausam, der böse Antagonist im Hintergrund.

Irgendwann dachte ich mir, dass dieser alte Mann doch auch einmal jung gewesen sein muss. War er schon immer so gewesen, wie war er nur zu diesem alten, verbitterten Mann geworden, der die Leute um sich herum schikanierte? Dann sah ich ein Bild von dem jungen, zweiundzwanzigjährigen Nelu vor mir; wieder im Zweiten Weltkrieg, dieses Mal war dieser Charakter aber ein junger Soldat. Eventuell etwas zu naiv, was seine Mission anging. Aber der Krieg zeigte ihm sogleich sein garstiges Gesicht. Die Kriegsgefangenschaft brach ihn, er kehrte jedoch zurück und machte ab den 1950ern Karriere bei der Stasi, wo ihn meine Leserinnen und Leser dann im März 2020 kennenlernten im Roman „Die Stadt der Freiheit.“

„Trümmerland“ und „Haus ohne Volk“ schob ich als Prequel und als Nelus Charakterstudie nach.

Er ist ein Charakter, den ich sehr spannend finde, da sein Leben und sein Psychogramm auch anthropomorph für ein ganzes Land stehen. Man kann sich so herrlich an ihm abarbeiten. Jedoch wird er beinahe von den Lesern durch die Bank weg abgelehnt. Aber ich denke, es lohnt sich noch immer, diesen ambivalenten Charakter kennenzulernen. Vielleicht gebt ihr ihm mit „Trümmerland“ eine Chance?

Hier ein paar Stimmen: „Die Protagonisten so eng mit ihren Gefühlen und persönlichen Entwicklungen verwoben, wie es das Leben schicksalhaft vorzugeben vermag.Zwei Männer wie sie unterschiedlicher nicht sein können und doch verhaftet in ihren rumänischen Traditionen und Denkweisen. [Nelu:] durch die Wirren des Krieges gezeichnet, […] in steter Pflichterfüllung für sein Land Rumänien, steil aufsteigend auf einer unglaublichen Karriereleiter, doch immer hilfsbereit für die Menschen, die ihm so nahestehen.“

„Je problematischer die Figuren wurden, mit all ihren Fehlern, ihren Unzulänglichkeiten, im Falle Nelus mit seiner Skuprellosigkeit, desto näher kamen sie mir erstaunlicherweise.Die Autorin hat es geschafft, einen verstehen zu lassen, wie Menschen zu dem werden, was sie sind. Wie sie auf der einen Seite bei sich sind, und auf der anderen Seite immer wieder sich selbst hinterfragen, andere nicht verstehen, doch verstehen, sich verachten, Stolz empfinden, Hass empfinden – auf ihr Land, ihre Freunde und Geliebten.“

„Mir fiel es tatsächlich leicht, mich auf diese Charaktere einzulassen, mit ihnen zu Lieben und zu Leiden zu hoffen und zu bangen. Auch wenn es nicht immer leicht zu lesen war, einige Szenen doch recht bedrückend beschrieben wurden, hat mir die Gesamtheit der Geschichte gut gefallen.“

„Nelu ist ein Mann, der sich seiner Anziehungskraft und seinem Charme sicher ist. Er nutzt sie bei seinen Spionagetätigkeiten aus und kennt keinerlei Mitgefühl, selbst bei alten Bekannten nicht. Für mich war er ein herzloser Mensch, auch wenn er seine eigenen kleinen Schwächen hat.“

„Ihre Figuren, insbesondere Nelu, erheben sich dank ihrer starken und zugleich zerbrechlichen Charaktere über jede Wertung. Man lernt sie als Leser kennen, begleitet sie auf ihren Stationen, erlebt ihr Schicksal und wird von ihnen in den Bann gezogen.“

[image error]May 6, 2021

#Aprilsettings2021 Teil 3

Beschreibe deinen liebsten Schauplatz mit drei Stichworten.

Mein liebster Schauplatz Timisoara/Temeswar in drei Worten:

1. Geschichtsträchtig 2. Holzlack 3. Revolution

1. Für historische Romane ist Timisoara einfach großartig geeignet. Die meiste Zeit gehörte es zu Ungarn, dann zur k.-u.-k.-Monarchie, im Zuge des Vertrags von Trianon fiel es dann nach dem Ersten Weltkrieg an das Königreich Rumänien. Wenn das nicht Stoff für Romane bietet, weiß ich auch nicht …

2. Für mich persönlich riecht Timisoara nach Holzlack. Und zwar im positiven Sinne. Ja, ich schnüffel das gerne.

3. Revolution: Hier begann sie, die Rumänische Revolution, und breitete sich von Timisoara aufs ganze Land aus. Anders als die anderen 1989er Revolutionen forderte sie gerade in Timisoara viele Opfer. So ist der 17. 12. 1989 ein trauriges Datum, was man in „Die Stadt der Freiheit“ nachlesen kann.

Würdest du selbst gerne an einem deiner Handlungsorte leben?

Ja. Nein. Vielleicht. Oh mein Gott. Es ist kompliziert.

An einem meiner Handlungsorte bin ich geboren und mein Herz wird immer zu einem Teil dort sein. Ich stehe da zwischen den Stühlen, bin ein wenig zerrissen. Reden wir nicht darüber …

Arbeitest du alle Schauplätze gleich stark aus? Wie sehr gehst du ins Detail?

Ich picke mir gerne ein paar Details heraus, die dann (hoffentlich) im Kopf des Lesers ein Gesamtbild ergeben. In einem Szegeder Café waren es die Samtpolster, die Magahonivertäfelung, Seidenvorhänge, Kristalllüster, der Geruch von Likör und Zigaretten. Am Balaton sind es die Seeschlangen, der eine Igel, der ins Gebüsch huscht, das doofe Zeug im See, das sich um die Beine schlingt.

In Timisoara ist es der Klang der Namen. Alleine Opernplatz zu schreiben löst schon alles mögliche an Assoziationen aus. Ich lasse einzelne Signalworte gerne für sich sprechen. Atmosphäre ist mir sehr wichtig, sollte aber nicht Handlung und Charaktere überlagern.

Der Balaton

Der BalatonVon welcher Sorte hast du mehr Schauplätze? Indoor oder Outdoor?

Ich glaube, das hält sich die Waage. Sowohl in den hintersten Ecken der Kämmerchen als auch auf großen Schlachtfeldern habe ich meine Szenen angesiedelt. Tolstoi war mir da ein Vorbild.

Wenn in einer Geschichte eine Strecke zurückgelegt wird, wie genau beschreibst du das?

Ich liebe Zugfahren. Besonders die alten rumänischen mit der Holzvertäfelung. Und da in Zügen auch sehr gut Geschichte geschrieben werden kann, werden solche Szenen bei mir recht ausführlich. Aber es gibt auch Szenen, in denen meine Protagonisten mal eben so von Timisoara nach Bukarest fahren, obwohl es da ja keine Autobahn hin gibt. Künstlerische Freiheit macht’s möglich.

Der Transfagarasan ist nichts für schwache Mägen

Der Transfagarasan ist nichts für schwache MägenWer ist bei der Planung des Buches zuerst da – die Charaktere oder der Ort?

Beides, weil beides bei mir zusammenhängt. Meine Charaktere könnten ohne den Ort nicht existieren. Und der Ort gebiert die Charaktere, beeinflusst sie. Mein Schauplatz ist der heimliche Protagonist meiner Reihe, das eine geht nicht ohne das andere. Nicht zuletzt ist Nelu das zum Menschen gewordene Rumänien; an seinem Lebensweg zeigt sich die Geschichte des Landes. Und jeder der anderen Charaktere steht für einen Aspekt Rumäniens bzw. für eine politische Epoche.

Tatsächlich war bei dieser Familiensaga aber als allererstes ein Charakter da: und zwar Attila. Irgendwann im März 2018 dachte ich mir so: Machste einen Roman über einen jungen Mann, der mit seinem Liebhaber im Zug reist, und guckste dann, was für ein Plot herauskommt. Den Schauplatz wollte ich zuerst in Russland ansiedeln, hatte aber wenig Lust zu recherchieren. Also dachte ich mir: Machste Rumänien, da kennste dich aus.

So kam eines zum anderen und meine Familiensaga wurde eine Art mini Lebenswerk.

April 14, 2021

#Aprilsettings2021 Teil 2

Sind die Handlungsorte deiner Geschichten real, gibt es Gemeinsamkeiten mit realen Orten oder sind sie frei erfunden?

Mihailsdorf, das liegt vierzig Kilometer von Temeswar entfernt, heißt es in meinen Romanen oft. Und Attila fährt freitags vom Internat immer durch ganz bestimmte Dörfer nach Hause; fährt man die Bahnstrecke in Echt mit dem Finger ab, dann landet man aber nicht in Mihailsdorf, sondern in dem Städtchen Deta.

Ist das Heimatdorf meiner Protagonisten also real oder fiktiv? Beides. Ich habe tatsächlich Deta, den Ort, in dem ich geboren wurde, als Vorbild genommen und es ein wenig umgeändert, um mehr Freiheiten zu haben. Was ich 1:1 übernommen habe, ist zum Beispiel der Stadtpark, der Friedhof, eine kleine Brücke …

An Timisoara/Temeswar hab ich nicht herumgepfuscht. Da ist alles authentisch.

Welche Feiertage gibt es in deinen Büchern? Sind sie den Charakteren wichtig?

Immer wieder taucht das Silvesterfest – Revelion – in meinen Büchern auf. Die Protagonisten richten sich dafür einen ganzen Tag lang schick her, essen bergeweise Mahlzeiten, trinken literweise Wein, Bier und Schnaps, und gehen nicht vor sechs Uhr morgens nach Hause.

Einmal feiert Nelu das Silvesterfest sogar in Chemnitz, in der DDR, und wundert sich doch sehr, warum alle auf einmal um ein Uhr nachts müde werden. Dabei geht der Spaß da erst richtig los …

Welchen Ort aus deinen Büchern würdest du gerne bereisen?

„Wo fahren wir in den Urlaub? Constanta?“

Das war mal hier, vor Corona, groß Thema. Dann verglichen wir die Preise. Wie viel würde ein Urlaub am rumänischen Schwarzen Meer in dieser geschichtsträchtigen Stadt, dem Verbannungsort Ovids und der Geburtsstadt Sebastian Stans, kosten? Schnell begruben wir diese Idee, als wir die Preise sahen. Hmnoh, Constanta ist zu … weit weg.

Nein, ehrlich, ich will da noch immer hin, auch wenn es teurer als ein Maledivenurlaub ist.

Wo und in welcher Zeit spielen deine Geschichten? Warum hast du dich gerade für diese Orte entschieden? Und für diese Zeit?

Meine Romane spielen in Rumänien, diesem Land, das ich so sehr liebe und so sehr hasse. Zeitweise lasse ich auch ein paar Szenen in Deutschland, Ungarn oder der UdSSR spielen. Aber immer verschlägt es meine Protagonisten zurück ins Heimatland.

Ich hatte ja mal ein Romanprojekt in New York spielen lassen. „Schreib nur über Orte, an denen du auch warst.“ Ja, ja, ne, passt schon, dachte ich. Aber es war dann doch ganz anders, über etwas zu schreiben, wo man selber war, wo man gar geboren wurde.

Warum ich mich dabei gerade in die Zeit des Kalten Krieges verliebt habe, kann ich immer noch nicht genau sagen. Ich hab dieses Thema in der Schule und sogar im Geschichtsstudium ignoriert, hab gar nicht verstanden, was da politisch so abging.

Aber plötzlich, als ich eine Geschichte um diese Zeit zusammenspann, da fand alles seinen Platz. Dabei sind meine Romane nicht nur reine Agententhriller, sondern gesellschaftliche Familiensagas. Meine Charaktere kämpfen sich durch die Irrungen und Wirrungen einer schwierigen Zeit, krisenerprobt sind wir seit jeher.

Gibt es Besonderheiten an deinem Schauplatz?

Mein Schauplatz ist eigentlich der heimliche Hauptprotagonist. Rumänien, Timisoara; sie verändern und entwickeln sich im Laufe der Romane wie ein Charakter. Besonders der Opernplatz in Timisoara spielt dabei eine bedeutende Rolle, vor allem in „Die Stadt der Freiheit“ während der Revolution.

Wenn du den Handlungsort ändern würdest, wie würde das die Geschichte verändern?

Uhh, eine interessante Frage. Meine Romane spielen ja im Ostblock, was viele sehr ungewöhnlich finden für einen (historischen) Roman. Ja, glaubt mir, was das angeht, hab ich schon einige, sagen wir mal leicht befremdliche Kommentare zu hören bekommen.

Aber gut. Was wäre denn, wenn ich es machen würde wie die meisten? Sagen wir mal, mein Nelu aus „Trümmerland“ und Attila aus „Die Stadt der Freiheit“ hätten sich losreißen können, wären in den Westen geflohen. Attila in die USA, Nelu nach Deutschland? Was wäre aus ihnen geworden?

Ich muss sagen, da herrscht eine große Leere in meinem Kopf. Nelu in der BRD? Da hätte ich keinen Roman zustandebringen können. Ein Mann wie er wäre hier wohl nur schief angeguckt worden, hätte sich nicht integrieren können, wäre immer ein Außenseiter geblieben. Ja, ich denke, der große Securitate-Maresal Ion Nelu Nicolescu hätte in so einem Roman mit dem Schauplatz BRD wohl nur als Bauarbeiter oder Erntehelfer getaugt.

Tatsächlich gab es in „Trümmerland“ einige Begegnungspunkte mit Deutschland. Nicht zuletzt wollte Nelus große Liebe Andrada, dass er mit ihr flüchtet. Er wusste aber bereits, dass das nichts geworden wäre.

Und Attila? Ja, der hätte wohl in den USA ein schönes Leben geführt, wahrscheinlich hätte er sich nach San Francisco abgesetzt, die Gay Prides genossen, vielleicht auch endlich einen festen Freund gefunden, wer weiß? Ob er da aber vorsichtiger gewesen wäre, sich nicht mit dem HI-Virus angesteckt hätte? Schwer zu sagen …

April 13, 2021

#Aprilsettings2021 Teil 1

Ich weiß, es ist schon Mitte April, aber bisher bin ich nicht dazu gekommen und ich will noch unbedingt mitmachen bei den #aprilsettings2021. Also folgen hier die ersten Tage, die mit meinem Schreiben zu tun haben.

Stell dich bitte mit maximal drei Sätzen vor.

Hallo, ich heiße Silvia Hildebrandt und ich kämpfe auf verlorenem Posten. Denn bei meinen Schreibprojekten habe ich mich mit meinem Schauplatz und der Epoche in etwas verliebt, worüber die wenigsten kaum bis gar nichts wissen. Meine Romane spielen nämlich in Rumänien zur Zeit des Kalten Krieges. Und ja, ich habe bewusst Protagonisten aus einer höheren sozialen Schicht, nämlich die der Agenten und der Militärs, gewählt, um zu zeigen, dass Rumänien eben nicht nur aus 120 % bitterarmen Menschen besteht

(Hier geht es zu meinen Romanen)

Was ist dein Lieblingsschreibort? Schreibst du morgens? Abends? Nachts?

Früher – oh, das heißt, vor zwanzig Jahren  – habe ich tatsächlich nur abends und nachts geschrieben und war am nächsten Tag in der Schule hundemüde. Und ich konnte am besten bei trübem Wetter, im Winter schreiben. Das änderte sich in den letzten Jahren und ich schrieb bevorzugt vormittags, als die Kinder in der Schule waren. Jetzt, da sowieso immer alle und alles um mich herumschwirrt, schreibe ich, wann und wo es immer geht. Ich hatte sogar mal ein stylisches Arbeitszimmer, das zum Kinderzimmer umfunktioniert wurde. Bald habe ich allerdings wieder ein schönes, eigenes …

– habe ich tatsächlich nur abends und nachts geschrieben und war am nächsten Tag in der Schule hundemüde. Und ich konnte am besten bei trübem Wetter, im Winter schreiben. Das änderte sich in den letzten Jahren und ich schrieb bevorzugt vormittags, als die Kinder in der Schule waren. Jetzt, da sowieso immer alle und alles um mich herumschwirrt, schreibe ich, wann und wo es immer geht. Ich hatte sogar mal ein stylisches Arbeitszimmer, das zum Kinderzimmer umfunktioniert wurde. Bald habe ich allerdings wieder ein schönes, eigenes …

Hast du geregelte Schreibzeiten oder schreibst du lieber spontan?

Früher spontan, als man noch als Schüler und Student Zeit und Muse hatte. Heute, wenn ich zwischen meinen Lektoratsaufträgen Zeit finde, dann kann ich so einiges in kurzer Zeit aus dem Ärmel schütteln. Da ich oft, wie mein Charakter Attila auch, tagträume und sich dabei schon einige Szenen manifestieren, ist das zu-Papier-bringen mittlerweile eine leichte Aufgabe.

Arbeitest du nur an einem Schreibprojekt?

Gerade arbeite ich an einem Projekt mit einer lieben Kollegin zusammen. Es ist bereits unser zweites, das wir zusammen schreiben. Eigentlich wollte ich ein ganz neues Projekt starten, das in den 1930ern spielt, aber der Kalte Krieg und der Ostblock lassen mich nicht los (wie damals auch schon  )

)

Welche Recherchewege benutzt du, um einen dir unbekannten, realen Schauplatz authentisch beschreiben zu können?

Ach ja, zum Beispiel Constanta. Ich war noch nie am Schwarzen Meer (bei den Preisen dort, heute und damals kein Wunder), also ist Google mein bester Freund. Targu Mures habe ich mir für meinen vierten Band, der im Herbst 2021 erscheint, eingängig auf google maps angeeignet.

Ansonsten sind mir die anderen Schauplätze ziemlich vertraut, wie zum Beispiel Timisoara. Oder eben Mihailsdorf, das eine fiktive Version meines Geburtsortes Deta darstellt. Auch die Wohnungen und Häuser, in denen meine Protagonisten leben, sind realen nachempfunden.

Auf dem unteren Foto sieht man übrigens den exakten Zeitpunkt im Januar 2005, als ich im McDonald’s in Timisoara ein Liebespärchen am anderen Tisch sitzen sah und sich in meinem Kopf eine Idee für einen Roman formte …

April 16, 2019

Everything was better with communism – Doing research

Timișoara, seen through a grim filter

Newer pop and literary culture paints a grim picture of Romania. The main theme is how everything and everyone is cast under the dark shadow of the Securitate. When watching British or US documentaries about the 1980’s in Romania, they all compare it to a dystopian George Orwell story come true. People’s sole concern in their everyday life is how to escape and survive the all-seeing big brother’s eye.

Yet, when I meet with my father or mother and talk about our home country, they paint a different picture. The Romania of their adulthood wears the vivid colors of a Hippie era. “The cities were full of beautiful flowers, clean and trimmed. We’d called Timișoara the Eastern Paris,” my mother remembers.

And my father had the time of his life in the late seventies/early eighties “with all those big, joyful parties going on for days. Musicians used to dance on the roofs of houses, the whole village celebrated with us. We toured everyone’s home and everyone contributed with food and drinks. It’s unforgettable.” The “Kirchweih” – the anniversary of the consecration of the village’s church – was like an annual Woodstock festival. Surprising for a communist world everyone considers devoid of religion and God.

I must admit, Romanian parties are legendary. Never again have I met more joyous and humorous people when celebrating something. Compared to even the smallest of a Romanian birthday, every German wedding is dull. No offense, but that’s a fact.

But, as they continue talking about their lives in Romania, other stories come to light. My mother’s friend at boarding school who got unexpectedly pregnant and had to undergo the most inhuman difficulties to remove the fetus, as in a typical movie directed by Cristian Mungiu. Birth control and abortions were strictly forbidden in Ceaușescu’s time.

Then there was the event of my father being arrested simply for his German ethnicity, and therefore considered an enemy of the state.

There are two sides of one coin.

Everyone agrees, with being a Historical Fiction writer, you have to do plenty of research. Interviewing contemporary witnesses is an important part in that process. While one’s own family members are not the best choice, it still remains a task discussing 1980’s Romania’s with strangers.

Similar to Eastern-German’s “ostalgia” (a special form of Eastern nostalgia – East meaning Ost in German) over the loss of the German Democratic Republic, middle-aged and older Romanians remember that time in a golden light. Younger millennials know very few facts about the Romanian revolution or that it happened at all.

A survey on the streets of Timișoara revealed many don’t know the revolution started in their own city. Eyewitness reports have to be enjoyed with caution.

As most documents are still under seal, I mostly relied on British documentaries about that time period while writing my novel. I noticed when the analysis of the events was narrated too strongly from an English standpoint, I added and mixed my own interpretation and memories. After all, I wrote fiction and not an academic theory. Additionally, I wanted to show a typical Romanian and “americanize” him for a broader audience.

There are wild parties in my novels. There’s the cabin in Transylvania where my MC’s spend some of their holidays, coated in a romanticizing tone praising the beauty of Romanian rural life. My characters are not solely grim and anxious. Tiberius Nicolescu, the MC of the trilogy, shares many traits of my father in his “wild party years.” Summers were spent at the nearest natural bathing resorts, barbecuing with plenty of meat and cakes, listening to music, having fun, sometimes all night long.

As diverse and dazzling as the different Romanian regions and landscapes are, as lively and vivid a Romanian novel has to be, in my opinion.

No, it wasn’t all flowers and party.

No one admits today the Securitate spied on their family.

Still, years have to pass until Romanians can talk more freely about the “good ol’ days of communism.”

The existence of violence and cruelty is still denied, similar to what Germans did with their own history in the first decades after World War II.

But then, Romania isn’t only conspiracies and spies, Gulags and dystopia, either.

Nationality, ethnicity, and belonging

Timișoara written in all the languages of the Banat (Romanian, German, Hungarian, and Serbian)

“But if the Romanians hated the Hungarians that much, why did you even get there?”

A US reader asked me that question after reading Happy New Year Captain, the sequel to Dear Comrade Novák. At first, I was shocked. I couldn’t believe an American who introduced herself as “half Swedish, one quarter British, one quarter German etc etc” would ask me such a thing. I lectured her on the First World War, on the restructuring of Europe their President Wilson had initiated. I wrote her an essay on how Transylvania and other regions always belonged to Austria-Hungary, and only went to Romania after 1920. Told her about the great Southern-German exodus in the 17th century when the k. & k. monarchy decided on a program to populate Eastern Europe.

We didn’t move to Romania in my lifetime. My ancestors have lived there for 300 years already, although we were never considered Romanians in Romania.

After all, weren’t we just one big communist family? Everyone equal to the other? Animal Farm anyone?

A difficult, sensitive, and conflicted topic indeed.

In my home village, about fifty kilometers from Timișoara, there are four sections in the cemetery. And while one might think, every section is dedicated to a religion, it isn’t. There’s not a Catholic, a Protestant, an Orthodox and a Jewish section, no! We call it the “Hungarian graves” or the “Romanians,” the “German part” and “the other one.” Of course, the buried Hungarians are Catholic, the Germans Protestant and the Romanians Orthodox, but that’s not the distinction.

People define themselves to this day by their ethnicity. They all have a Romanian passport since 1989, but no one would ever refer to a Catholic speaking Hungarian like that.

I’m from German-Hungarian heritage. In my childhood, I was the mixed breed, second-class to Romanians, as the family of Novák Attila is described in Dear Comrade Novák. When we fled the country and settled in Germany – the region our ancestors left 300 years ago – we were considered strange Romanians. Nowhere at home really.

Plus, back in Romania, there were even two different kinds of Germans: the Swabians to which I belonged in Western Romania, and the Transylvanian Saxons, of which my husband is a member. And of course, these different kind of Germans hated each other and thought to be superior to the others. Our marriage could be considered a Romanian version of Romeo & Juliet. Perhaps, I’ll write a novel about that one day…

As I started my writing journey, drafting the first scenes of Dear Comrade Novák in March 2018, I strongly identified as a German. I always had lectured people, who misunderstood the concept of ethnicity, that I never was Romanian although being born there. But over the months writing on this novel, I re-discovered the history and the beauty of this country.

And now, as I’m drafting the third part of this Novák trilogy and wrapping up all loose ends of the story, the main theme has evolved into “What does it mean to be Romanian?”

Not a big spoiler alert, but at the very end, one of my Hungarian characters says: “I’m Romanian. I was born here. And I stayed. Romanian.”

“I didn’t want to offend you. See, that complicated ethnicity thing is what makes your novel so intriguing and unique to interpret,” this reader continued in her mail. And then it hit me. The identity crisis I’ve struggled with for so long, actually is the one thing that makes my writing and my stories special. European history is more important than ever and as a Historical Fiction writer, I am obliged to tell these stories to the world. Because if you don’t know your history, you can’t build a future.

PS.

And last but not least, I want to bust a myth related to this topic: Vlad Țepeș III, Dracula, never was a Transylvanian prince or a Romanian knight. Transylvania had always belonged to Austria-Hungary until the 1920s, and he had been voivode of Wallachia, the region around Bucharest.

But don’t worry, even many Romanians don’t know that…