Santiago Craig's Blog, page 2

April 2, 2017

Mención de Honor en el Premio Literario Fundación El Libro 2016

Los indios

Ahí todo era llano. Ni viento, ni curva, todo una línea plana. Por eso, Elvira se quejaba de que hubieran matado a los indios. Al menos, hacía un tiempo, se los veía levantar el polvo, agitar las boleadoras armando esa turba de tierra roja. Un griterío pintoresco ya, porque estaban amansados. Llegaban hasta la entrada y los bajaban a tiros. Pero los indios seguían, con esa paciencia india, esa idiotez, pobrecitos, cumpliéndoles, regresando. Con sus perros flacos, con el griterío, le llenaban a uno al menos algunas tardes. Pero desde entonces, Elvira se quejaba del sol y de la siesta y de la chatura y de ese horizonte penoso. A sus poquitas gallinas, les tiraba los granos de a puñados y les decía que era bueno ser ellas y no darse cuenta de que ahí no había nada. Para nadie. Ni los indios bravos, ni los tiros. De ahí se habían llevado todo. Al otro lado del teléfono, siempre con la misma gente, Elvira se quejaba: ni viento, ni curva y ella conservada en ese aspecto fresco, tan cítrico, primaveral, tan bien dispuesto. ¿Para qué esas mejillas tiernas, ese olor a pan horneado, ese pelo negro? Si el entusiasmo era cosa de otra parte, mejor la arruga entretejida, el culo chato en la banqueta, el arco de la espalda amoldado a la espera. La quietura: a eso se dispuso. Dolía verla a Elvira tan quedada ahí, si a uno ella le importaba. Y, en casi todos, no era el caso. Salvo en Lorenzo. Que a él sí, de verla tanto, de a veces escucharla, le había dado por mirarla más, por entenderla. A él, a decir verdad, con los indios no le pasaba nada. Estaban bien donde estaban, pobrecitos, ya muertos. Si era como para entretenerlos nomás que parecían seguir algunos por ahí. En los caballos todavía, qué antigüedad, tratando de correr una mula, afanando gallos y huevos, tan lejos de las vacas, de la leche, de las cosas de enserio. Sin tribu estaban mejor los que se mezclaron con la peonada. En los ojos chinos se les veía lo que eran, aunque lo negaran. Y estaba bien que lo negaran. Animalitos crudos, cosas de antes. Nadie más se acordaba de los indios.

Lorenzo llevaba las chatarras en su carrito y Elvira sacaba granos del delantal y se los tiraba a las gallinas, a los pollos, a los pavos. Ahí se cruzaban, afuera. Donde estaba todo. A lo que hacían, los dos le decían igual: el trabajo. Aunque no eran cosas parecidas. Lo que hacía Elvira era dar y engordar, preparar para otros pechugas abundantes. Lorenzo, más bien lo opuesto: de la abundancia, agarraba lo que iba sobrando, lo apilaba en su carro, lo clasificaba y a veces encontraba a alguien, en algún otro lado afuera y lejos, que se lo cambiara por otra cosa más útil. Habían nacido grandes ya ellos para ellos. Aunque estaban cerca de toda la vida, aunque en dónde estaban no había lejos, hasta hacía poco ni se habían visto. Lo que los acercó fueron los indios.

Se saludaban nomás con la cabeza, semanas enteras, meses. Podría decirse años, pero a lo mejor no sería cierto. Lo cierto es que hasta que se hablaron de verdad, pasó un tiempo. Al principio fueron los asuntos generales, lo que hay que decir para reconocer que es común el berreo. Lo del viento en diciembre, caliente como el jadeo de un dragón inventado; de la quema de hojas sin consideración por las rutas y los nenes, de si le andaba haciendo falta un huevo, si le andaba haciendo falta una reja. Primero a los gritos, después más cerca, al borde del alambre, acercándose a pasito corto, como si para hablar esas cosas fuera necesario el apuro. Se tuteaban de entrada porque se entendía que no había entre ellos distancias de tiempo ni jerarquías. Por eso se animaron rápido a otros temas: la pobreza de aventuras, la falta de incentivo, lo aburrido que resultaba vivir haciendo lo mismo siempre. No dicho así, pero parecido. Dicho en comentar del diario lo lejos que pasaban las decisiones, las bodas, los asesinatos; dicho en abrir los ojos grande y suspirar cuando se comparaba lo que era antes con lo que era ahora. Lo que llegaba al final, hablaran lo que hablaran, era eso: una añoranza. De algo mejor, que, según Lorenzo podría existir y, según Elvira, había existido. Llegaban a los indios.

Elvira con todo ese pelo oscuro, con esos ojos que parecían hechos para llenar una cuchara de postre, para zampárselos de un bocado, con las mejillas merengadas, se iba en entusiasmo hablando de los indios con Lorenzo. Porque la escuchaba y la entendía, según se dejaba ver. Porque le sostenía la queja y estaba ahí con las pecas y los pantalones al tobillo y el remolino de pelo claro encima de la frente. Y a él, lo que decía, en realidad, le sonaba a pájaro. Un canto, un idioma imposible, pero no palabras. De vez en cuando sí, una frase. De los caciques pintados, de las liebres que agitaban de las orejas, de las flechas con veneno que dejaban en las cunas. Lorenzo entendía, al principio, que de lo que conversaban era del progreso, de haber dejado atrás asuntos macabros, primitivos, pero era otra cosa. En el canto de Elvira, Lorenzo pescaba a veces un miedo, a veces una ilusión, pero siempre historias fantásticas. Una mujer india le había robado los juguetes. A la noche y para sus hijas, pintada la piel como la piel de un árbol, hecha toda ella de madera, sin ruido casi, pero despertándola, congelándola de miedo, con los ojos encendidos y sin dejar nunca de mirarla, un oso que se llamaba Raúl, un carrito con botellas falsas de leche, dos trompos de colores. No habían vuelto sus perros la tarde que los escuchó maullar y correr hacia el monte. Como gatos maullaban, corrían como hombres. No los había visto nadie más, aunque no había dónde esconderse. En los platos dejaron trenzas hechas con pelos duros de animales, Elvira guardaba una que nunca le mostró en su costurero. Si se la hubiera mostrado es probable que Lorenzo hubiese salido de la duda. No le quedaba claro si Elvira exageraba o mentía. En un lugar así, tan parecido siempre a lo mismo, no era fácil saber si lo cierto era la omisión o la anécdota. Porque, de lo que ella decía, en la memoria de Lorenzo no había nada. Por más profundo que fuera, por más voluntad de encontrar que tuviera, amontonando y desordenando otras cosas. Nada. Apenas un escalofrío cuando recordaba el susto que le imponía su madre, para que estuviera quieto. “Te van a llevar los indios”. ¿A dónde? A la tribu, a comerte, a escarbarte los chinchulines con una pala de madera. Una amenaza que no llegaba a cumplirse, que, con el tiempo, fue desgranándose sola y perdiendo el efecto. Nada de lo que contaba Elvira: los indios escondidos en los matorrales o esa turbas esporádicas, bajadas a balazos por los milicos borrachos.

Cierto o no, de eso quería hablar Elvira y a Lorenzo lo que le importaba era que el rato juntos durara, que siguiera creciendo entre los dos ese vaporcito tibio que los envolvía cuando estaban convencidos de ser ellos dos los únicos en entenderse.

¿Vos te acordás, Lorenzo?

Yo me acuerdo.

A Elvira los indios le daban miedo y ahora, con ellos muertos, extinguidos, resultaba que ya no había peligros y que ella no iba a poder saber nunca más si podría o no podría ser valiente. Mirar de cerca el misterio, rozar, acaso un poco la aventura.

Por eso arrancó Lorenzo con las luces.

¿Has visto Lorenzo lo de anoche? ¿Has visto los fulgores?

Pero claro, son los huesos.

Pero se mueven, Lorenzo.

Son los huesos de los fantasmas.

Antes de la luna, en la noche más pegajosa, las luces amarillas revoloteando en el campo, frente a su ventana. Y después, con su entusiasmo, con sus pies descalzos dando saltitos, con sus aplausos, contándole los cuellos partidos de las gallinas, los manojitos de hierba, los gritos encima del techo.

Tenés que verlo, Lorenzo. Pasa a la noche. Todas las noches. Volvieron.

Desconcertado se mostraba Lorenzo, arrobado por tanta Elvira desplegada.

Sí, volvieron. Desde que hablamos tanto de ellos, vos fijate.

A matarle las gallinas, a ser sombras que a la noche dejan surco en el pasto, rozan con las uñas largas la ventana. Habían vuelto los indios muertos, Lorenzo se lo corroboraba: las luces rasantes en el monte, la voz cavernosa que entraba por los huecos de las persianas como un viento lacio, Ya no era llano todo, pasaban cosas.

Por las mañanas Elvira le contaba temblando de excitación, cómo habían vuelto esa noche, cómo la habían capturado y la habían llevado al monte, con los ojos tapados, un trapo húmedo en la boca. Cómo la habían abrazado con sus brazos de madera, la habían sometido de espaldas, en el campo, y apoyada en la pared rasposa del gallinero rompiéndole toda la ropa, machucándole a mordiscos los bordes de las orejas.

Lorenzo la abrazaba siempre, le acariciaba el pelo, la consolaba. No le mentía cuando decía que el miedo los tenía juntos. El de ella, él sabía, a que un día se acabara lo que él inventaba, el de él, como el de cualquier otro hombre enamorado, a que lo descubrieran.

Published on April 02, 2017 10:22

December 18, 2015

Elefante- Primer Premio Concurso Eugenio Cambaceres 2014/Biblioteca Nacional y Editorial Interzona

Elefante

No era lo importante saber de dónde había venido. Estaba ahí porque había llegado, sí, abriéndose paso entre las ramas de los sauces, práctico y sigiloso, sin apuros, como las doñas embolsadas corren las tiritas de plástico de las cortinas y entran en los almacenes, seguro, desde la arboleda, las huellas no mienten, había caminado hasta donde estaba echado, enfrente de la tribuna a la que llamamos Sur, aunque en el Sur están esa y las demás tribunas, los banderines, los arcos y todo el club, nosotros, el barrio, la provincia, el país y sus mandatarios, en este Sur aplastado del lado de acá de todos los meridianos con vinchucas y mosquitos, con yaguaretés eventuales, pero que, salvo en el circo, en el zoológico, en los documentales, nunca se espera ver un bicho así, de ese porte imponente, y mucho menos acurrucadito como un cachorro dejado de lado, en la zona del área grande que no era todavía tierra sola, la menos jugada, acercándose a esa lengüita seca de tortuga prehistórica briznas de yuyos para rumiarlos y mirando a los que se arrimaban, a tres metros, a cuatro, mínimo, no vaya a ser cosa, sin compartir el asombro que apenas lo despabilaba, con ojos cobrizos y opacos como manzanas bañadas en caramelo, resoplando nubecitas de polvo que hacían suspirar a las viejas, se fue quedando dormido con la serenidad de los críos que ya vaciaron las tetas. No era lo importante saber. Pero todos preguntaban. Y lo curioso es que, también en este caso, como sucede siempre, pongamos por ejemplo, la falta de una estatuita en la iglesia, de una placa en el cementerio, la muerte prematura, Dios no lo quiera, otra vez, de una muchacha joven, de un padre silencioso, tuvo que esperar su turno un rato largo la sensatez, antes de que se descartaran las opciones más chifladas: había caído el coso del cielo, un milagro raro, pero un milagro, de golpe así nomás un animal en el barrio, justo cuando preparábamos la peregrinación a la Virgen, si era un Dios para los indios, los indios de la India, como las vacas, sí, también, sagradas las vacas, no se las comen, ya sabemos, pero había un Dios o una diosa además que era igual, pero con párpados sombreados de color celeste, con corona y pulseras, con ocho o nueve brazos (nueve no, imposible, los brazos son pares, apuntaba, preciso, el marido de Aída, concentrado en la versión a ese punto del detalle), o podría ser que de un cruce raro de bestias y productos químicos, al margen de la fábrica, en esos charcos espumosos que cada vez crecían más, que cada vez más se nos acercaban, hubiera salido este coso así tan parecido a los de los circos, los zoológicos, los documentales, pero sin embargo, mirado de cerca quién podría decir si era o no, quién daría un brazo por la afirmación, quién podría ofrecer un testimonio de experiencia, para anular toda probabilidad de que hubiera, como hubo ya, en la prehistoria, en Rusia, en Hiroshima, algún caso raro de mutación entre nosotros. Después, al rato, amainó la fantasía y se optó por verificar las noticias. Si algún camión o tren, si alguna carga desviada del destino, si alguna denuncia: pero nada. Se pensó en un lavado, en una licitación desusada, algo turbio. Pero no era, al fin se fue entendiendo, eso lo importante. Si de acá o si de allá había llegado. Porque lo que había que ver dado que estaba ahí, instalado, tan cómodo, tan inmóvil, echadito el elefante, entre nosotros, era qué íbamos a hacer con lo que fatalmente apareció y se quedó, qué íbamos a hacer con lo que nos había tocado. Eso era lo que en realidad importaba.

Nos daba miedo lo que fuera a pasar a la noche, porque dicen que a la noche se encienden los instintos de las bestias. Si se despertaba y le entusiasmaba el destrozo, hacía una tragedia. Nos tiraba las casas, tan precarias, nos volteaba un poste y anulaba el trazado, nos dejaba sin pozo, sin huertas, sin pupitres, sin el consuelo de la tele prendida toda la tarde. Sin nada de la precariedad que habíamos armado. Vaya a saber uno lo que podía pasar a la noche. Ahí estaba lo que nos daba miedo: irnos a dormir, abrirnos panchamente al sueño sin saber qué es lo que estaba sucediendo. Por eso, sin dejar que corriera más tiempo con tanto jetón haciendo el sonso, me ofrecí yo mismo a montar la guardia al lado del arco. Que me dieran una manta, que me dieran un termo con café, aunque fuera, si se apiadaban nomás, un par de galletas, o pan con queso, lo que hubiese, pero en cantidad suficiente como para alimentar al bicho si se me retobaba de golpe, para ganarle tiempo. El bicho come pasto o manises, apuntó el marido de Aída, siempre atento a sumar cualquier aporte innecesario, y los chicos de la novena, que habían llegado a entrenar con la pelota y con los conos, enseguida se organizaron para llenar de pasto una bolsa. Todo esto porque ya no podíamos llamar a las autoridades. Nos habían dejado solos, se sabe, desde que no nos tomábamos más los micros, desde que no les dábamos los documentos. Ni el incendio habían venido a apagar, y ahí ya entendimos por donde iba la cosa, así que no le dimos vueltas a un asunto tan simple y nos la fuimos arreglando. Solos. Como estábamos y como habíamos llegado. Mi propuesta de hacer la guardia la tomaron rápido los curiosos y rompieron filas como si les hubieran escupido desde arriba el hormiguero: desbordaron hacia los costados cuchicheando cositas con las antenas. Hacía un rato que estaban ya mirándolo sin hablar. No son de anclar así la atención y los aburrió el elefante, porque, pasada la novedad, era un espectáculo bastante soso: ver un mastodonte tirado en el mismo sitio, bufando y mascando pasto. Rápido se aburre esta gente, hay que decirlo. De un elefante yo hubiera esperado más tiempo. Pero no. Los que se quedaron fue para ayudar, porque si yo me iba a pasar la noche ahí era justo que ahora descansara y me pidieron que fuera nomás a tirarme un rato, que ellos se quedaban hasta que bajara el sol, que no me hiciera problema. Y yo la verdad que prefería que no, si sueño no tenía y tampoco algo que hacer, en lo urgente, en lo inmediato, lo que me interesaba era quedarme ahí, al lado del elefante que era un Dios en la India, con ocho pares de brazos, un milagro que sólo veíamos en los circos, los zoológicos y los documentales. Y que si se embravecía, se envalentonaba, nos rompía todo el barrio en tres patadas. Mejor tomar unos mates, si querían, eso era ayudar; les pedí que conversáramos.

Encima de la tribuna Sur daba la sombra, así que ya íbamos pasando de las tres a las cuatro. Mientras el elefante insistía en no hacer nada más, en ni mosquearse, los tres que nos habíamos quedado sentados ahí debatimos si iba o no iba bien el eucaliptus en las infusiones. Cascaritas le ponen los paraguayos también, semillas, cosas que descartamos nosotros y tiramos a la basura. Cosas que podría comer un elefante. Lo pasaban en los documentales: manojos de verduras sacaban de baldes para alimentarlos. También se había visto que los entrenadores y los que los jineteaban usaban una vara de caña para domarlos. ¿De dónde habría salido el bicho este? No era eso lo importante. No, es verdad.

Cargamos el termo varias veces, pasaba la gente, preguntaba, seguía de largo y a todo esto, se borraba la tarde sin nada. Como era acordado, se fueron con la luz, me dejaron solo y el barrio a eso de las dos ya estaba apagado del todo, salvo el cartel de la autopista. Yo con mi manta, con la linterna, el termo, con un libro de tapa dura que contaba la vida de San Francisco de Asís. Se lo escuchaba respirar fuerte al elefante. De vez en cuando un perro, un tiro del otro lado de la vía, el tren mismo, cada tanto. San Francisco había sido soldado, yo no sabía, había peleado en una guerra chiquita en algún lugar de Italia. Italia se llamaba, entonces, de otra forma. En la lectura me dormí y eso se me juntó con el sueño: una guerra medieval de tipos que se cortaban el cuello con hachas y se masticaban las espaldas, pero en la cancha, conmigo, con el santo descalzo, el elefante echado y con el olor ácido del pis y la bosta, del humo del barrio y de los caballos muertos en la batalla. Ahí estaba yo, tanteando el aire desarmado, gritando el nombre verdadero del Santo (¡Bernardone!) cuando me desperté y de un manotazo corrí la trompa que me resoplaba en la camisa.

Es raro que un elefante te mire de frente. Tienen los ojos desenfocados y tristes, separados por un pergamino de cuero gris arrugado. Por raro que parezca, así dormido como estaba, lo primero que pensé, mirando al bicho al entrecejo fue que ahí se podría pegar un cartel o un volante. Uno de los folletos que repartían en la avenida: la propaganda de la videncia o de la oferta de pollos; la que decía que para todos nosotros Dios tiene un plan. Me vino así de tonta, así de nítida la imagen, y envuelto en la bobada, saliendo de la guerra del sueño, me costó tanto reaccionar, que el elefante solo se sirvió el pasto de la bolsa. Me paré y me quedé quieto, de ese modo había que comportarse, al menos con las serpientes y los leones. Con los osos, había escuchado, convenía elevarse en puntas de pies, estirar los brazos, hacerles creer que uno era más alto. Más alto que un oso: improbable, pero pongamos que puede ser. Que un elefante, no. Mejor me quedé quieto, como ante el león, ante la cobra erguida. Y al bicho le hizo efecto, porque siguió comiendo un rato, como si yo no existiera. Parado era otra cosa. Menos manejable, majestuoso, de otra era. Al lado mío, masticando lento, parecido más a un árbol que a un animal en su forma pausada, inerte y contraída; en su serenidad, de cualquier modo, no me dejaba tranquilo y cuando se me acercó apenas y empezó de nuevo a revolotearme con la trompa, a revolverme despacito la camisa, me asusté. Ni cuenta me di en el susto que lo que buscaba era la bolsa con bizcochitos y al rato recién vi que se los iba comiendo mientras yo le cantaba. Porque lo que hice, por raro que parezca, por ridículo que suene, fue ponerme a cantar. La de los elefantes que se balanceaban, canté, suavecito al principio y cada vez más fuerte; la de los elefantes que se balanceaban sobre la tela de una araña y como veían que resistía iban a llamar a otro elefante. Uno, dos y tres elefantes, y el bicho se me sentó adelante, como un chico y se quedó escuchándome cantar, comiéndose (ahí lo noté) los bizcochitos de a uno. Una cosa instintiva, natural, por eso que dicen que la música, claro, calma a las fieras, de ahí me habrá venido, supongo, pero funcionó: al número treinta y cinco, se dio media vuelta y, cansino, volvió a su rincón en el área para acostarse de nuevo. Yo fui dejando de cantar de a poco. Bajando el tono. Me quedé sentado a esperar a que fuera otra vez de día y ya no me dormí. La sensación que me dio fue que al bicho lo había aburrido: que no era tanto yo sino más bien el elefante el que estaba esperando que pasara algo más trascendente o entretenido. Pero que nunca pasó.

A la gente le gusta hablar. A mí también. A todos. Y son más las cosas que se dicen que las que acontecen. Por lógica, por espacio. Fue así que, con el paso de los días, lo que sucedió no fue mucho desde que llegó el elefante, pero sí las cosas que se hablaron. Lo habían visto encenderse como una lamparita, elevar la trompa al cielo y pedir la lluvia un día, después el Sol de nuevo. Y como pasaba el Sol, como pasaba la lluvia, Raúl, el que contaba, se remitía a la evidencia. Los chicos le habían jugado al fútbol alrededor (claro está: no se movía) y juraban que del cuerpo le salía como un susurro que alguna cosa seguro quería decir en otro idioma, porque el ruido eran voces que hablaban: como un coro de nenes chiquitos recitando. Palabras parecían, pero cortadas, no dichas del todo: algo que daba miedo. Para asegurarse y de paso demostrarle a los demás que todos menos él eran unos maricones, Hugo, el hijo de la peluquera, le había apoyado el oído en el lomo, pero solamente había llegado nomás a confundirse peor porque, según contaba, lo que había escuchado eran las olas del mar o el revoltijo de un río bravo, como dicen que se escucha adentro de los caracoles muertos. También decía Nélida, cuando le daba por hablar y dejaba un rato de tomar mate y comer cuernitos, que al elefante, en las horas muertas de la guardia, entre las cuatro y las seis, cuando despierto despierto no anda nadie salvo ella que no duerme nunca desde que se llevó el tren primero a Oscar y después a los chicos, lo iban a ver unos tipos vestidos con mamelucos amarillos. Que le pasaban máquinas raras por las orejas, que le cepillaban las patas y le daban unos ratones o unos conejitos (no podría decirlo exactamente) para que el bicho engullera vivos. Nadie más los había visto, pero ella nos escrutaba con la mirada fría y nos hacía saber que loca ella no estaba y en eso, bajando las cabezas, teníamos que reconocer que todos estábamos bastante de acuerdo. Como esos cuentos había otros. Todos del estilo. Porque a la gente le gusta hablar y si le dan motivos, pongámosle, un elefante que aparece de un día para el otro en la canchita de fútbol gastada de un barrio pobre, aislado, silencioso, y se queda echado días, semanas, sin hacer más que pis y montañas dispersas de bosta verde, masticar yuyos y hurgar a veces en la basura, las ganas de decir algo, de conocer y contar alguna cosa que los demás con atención escuchen, se vuelven fascinantes. Uf. Irresistibles.

Pero más allá de lo que contaba la gente, hay una historia del elefante que es la historia de verdad y que empieza no tanto cuando el elefante llegó sino más bien cuando aparecieron los primeros tarascones.

Después del primer día y de la primera noche. Cuando le fuimos perdiendo el miedo. Después de que les contara a todos yo mi cuento de cómo le canté la canción y cómo logré con el truco (viejo, pero certero) que el bicho se amansara. Pasaron varios días iguales sin que nadie supiera qué hacer con el elefante. De esos días yo ahora me acuerdo dos. Uno, cuando sentados la galería de Chasco, cubriéndonos del primer Sol de la tarde nos pusimos a hablar de las moscas. Estábamos Chasco, el Gordo y yo. Y la mujer de Chasco andaba por ahí también dando vueltas. Como revoloteaban las moscas conversamos un rato de ellas. Yo decía que zumbaban con las patas, frotándolas en el aire, y el Gordo decía que no, que las moscas tenían una boca diminuta con labios diminutos que todo el tiempo estaban relamiendo bolos de comida regurgitada. Chasco, que tenía razón, al final, decía que el ruido las moscas lo hacían con las alas. Decíamos que ese verano había más moscas por culpa del elefante, en eso los tres coincidíamos, pero la mujer de Chasco apoyó una cerveza fría en la mesa y nos preguntó si a las moscas las habíamos contado. Pensamos que nos cachaba, claro, que nos hacía ver lo que nos sobraba el tiempo, pero después de servirnos dijo: nueve. Igual que el verano pasado y el anterior. Por lo menos en casa, en la galería. Con el elefante, las moscas no cambiaron. Lo dijo seria la esposa de Chasco, y aunque nos reímos nos dejó la duda. Tratamos de contar y no pudimos. Era incomprobable.

El otro día que me acuerdo es un domingo. Estaba el cura dando la misa, las mismas viejas alrededor, las telas blancas manchadas con vino dulce, los tres monaguillos boludones grandotes con las velitas en la mano. Al aire libre porque la capilla era un horno, con la chapa ardida y el suelo de alfombra. Tocaba una lectura brava: aunque no era la Pascua, hablaba de la crucifixión. El cura decía que teníamos que concentrarnos en el dolor de una madre que ve a su hijo estropeado. Una mujer arrodillada a los pies del hijo que le golpean y le burlan atado a un poste, encima de una colina. Compenetrado el cura, endiablado, nos describía como si le saliera de la lengua un pincel las lágrimas constantes de una mujer de carne por su hijo de carne al que iban desflecándole el lomo a lonjazos. Nos pedía atención, nos exigía, que sin pensar en Dios, ni en los ángeles, nos concentráramos en la corona de espinas hundiéndose sobre la frente de un hijo y en cómo esa mujer tuvo que pasar la tarde entera viendo la sangre correrle por las mejillas y las piernas jóvenes todavía, blancas como el día en el que manchadas de sangre también, sangre suya, tiernas como panes, habían salido al mundo desde su vientre. Por ese lado iba el cura y las viejas apretujaban los rosarios como si quisieran romperse las manos y, al resto, la verdad, nos tenía bastante cautivados también, compenetrados hasta que con un ruido tonto y pesado se levantó el elefante. Como hacía a veces, se paró a mear o a tomar agua o a revolver con la trompa la bolsa de pasto y frutas que le dejaban los chicos así que todos nos dimos vuelta y lo miramos. Enojadísimo, el cura nos gritó al bicho y a nosotros: “¡Quietos, mierda!”. Y en seco se paró el coso y dejó de hacer lo que estaba haciendo, mudo y sumiso, como nosotros que también nos quedamos calladitos y escuchando. El cura terminó el sermón: Cristo muerto en los brazos de la madre y los soldados tironeando. De ese día me acuerdo porque al cura lo empezamos a mirar con más respeto y algunos también le tuvieron más miedo a Dios.

Fueron un montón esos días de nada. Capaz que hasta el verano entero. Pero todavía hacía calor cuando en la pierna de atrás le vimos los primeros tarascones. Pensamos que habían sido los perros. Los pocos que quedaban tambaleantes entre los cascotes relamiéndose los hocicos espumosos y husmeando siempre con las cabezas pegadas al suelo. ¿Qué rastreaban esos vagabundos? Algún olor secreto, demasiado sutil para las narices de los hombres, como esos sonidos que hacen son su silbato los tipos de las perreras yanquis que aparecen en los dibujitos animados y en las películas viejas vestidos como heladeros. O más fácil: buscaban en las grietas algo para comer. Y de eso no había casi nada. Por eso pensamos, al principio que los había tentado el bicho enorme, tan dispuesto y tan tirado, rechoncho en el suelo. Las marcas eran breves, en los talones, un poco más arriba también. Se las notamos porque se retorcía para sobárselas con la trompa: mordidas circulares que le desgarraban el cuero y le llegaban a la carne roja. Imprecisas, irregulares como manchas de óxido en la quilla de un bote.

Lo curamos dormido, dormido no hacía nada: aprendimos. Con Espadol y con gasas, le tapamos las heridas, sin despertarlo, a la noche. Pero a los pocos días aparecieron de nuevo, más grandes esta vez, más ponzoñosas. Con los perros ya encerrados y algunos incluso, por triste que suene, muertos, porque entre palazos y retos se nos inflamó el entusiasmo y ahí quedaron los pichichos. Sin otros a quiénes apuntarles la sospecha, montamos la vigilancia, de a uno o de a dos, a la noche, a la siesta, pero en los pestañeos, Dios sabrá cuándo, los mordiscones seguían apareciendo. Ya pasaban de las piernas al lomo, recortes parejos incluso, en las porciones carnosas, desprendimientos que dejaban ver en parte los huesos. Y el bicho manso a pesar de todo, se dejaba arrancar los pedazos, no reaccionaba y así tirado en el suelo, la verdad, más que un animal, parecía comida. No nos lo dijimos, nos lo adivinamos. Porque cuando a cada uno se nos fue ocurriendo la idea, cuando nos fue creciendo en el estómago, germinando desde el poroto oscuro del hambre las ganas de pegar el tarascón, la forma de mirarnos se puso turbia y no hizo falta hablar para entenderlo: con el bocado que cada uno se sorprendía masticando, advertíamos que éramos nosotros nomás los que nos íbamos comiendo al elefante.

Los elefantes tienen pestañas de muñeca antigua. Una línea encerada de curvitas suaves que suben y bajan haraganas como las poleas de un viejo ascensor. Cuando te mira un elefante es porque no tiene más remedio. No fija su atención, te incluye en la circunstancia de su mirada. Sos vos y los árboles y el suelo y la sombra del avión que pasa, sos vos y la tormenta que se viene y el ruido de las chatas tratando de arrancar, tosiendo el frío. Es todo perezoso en él, incluso la mirada. Salvo que al elefante le hayas arrancado un cachito mordiéndole las patas; salvo que a la noche o a la siesta te hayas acercado a él sigiloso y le hayas rebanado una lonja de lomo para comértela entre dos panes. Ahí el elefante enfoca. Sabe quién sos, te detecta. Entonces todo es menos amable, pero no por hostilidad, por furia, más bien por todo lo contrario. El elefante que masticás te mira con una paz vegetal que mete miedo. Como si de repente abriera los ojos y te escrutara de arriba abajo un arbusto de lavanda. Una mirada suave y volátil, al principio, y después pinchuda. Una púa que te escarba igual a una canción que, con la misma letra, con el mismo tono susurrado en la oreja se repite. La que por ejemplo dice que un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña y cómo veía que resistía iba a llamar a otro elefante. La que le canté la primera noche de guardia para calmarlo y protegerme.

Nosotros empezamos echándonos la culpa. Como pasa siempre: decíamos que lo más grave era culpa de los otros. Sacarle a tanto cuero y músculos y grasa blanda un pedacito para alimentar no a nosotros, no: a los hijos, los canarios, los vecinos, a toda la inocencia que pobrecita nos había crecido alrededor en el barrio sin que nos diéramos cuenta, y de las migajas apenas rescatar un mendrugo para la fuerza del día a día, para esquivar el hambre, pero otra cosa distinta, muy distinta, el abuso, el ensañamiento. ¿Con qué necesidad la recurrencia; la desidia que no buscaba alternativas y pellizcaba sin más, por gula, por dejadez, un pedazo egoísta cada noche? Eso era maldad, no lo nuestro, hasta un punto fatal y necesario. Y hablando entre todos, susurrando en las casitas o al fresco en los umbrales, en las sillas rotas de Chasco, nos avivábamos el odio a esos otros fantasmales, en el fondo, sabíamos, inexistentes, que no lo comían por hambre, que lo rompían nomás de crueles y dañinos. Mientras hablábamos así, nos miraba el elefante, siempre igual, pese a las sustracciones, muriéndose en su rinconcito, tan educado, sin decir una palabra.

Nosotros llegamos de noche también, como el bicho. No todos juntos, de a poco y por lo que suelen llamarse circunstancias diversas. Cada uno tendría (no lo sabemos, no lo preguntamos) sus propios motivos. Hasta hace un tiempo llegábamos a la estación y de ahí caminábamos. Sin valija, sin casi nada, poquitas cosas en una mochila, algunos. Supongamos un cepillo de dientes, un corpiño, un papel certificado, tres libros, una foto. Pero el tren dejó de parar, aunque pasa con un ruido distinto, con otra frecuencia. Los más nuevos tuvieron que cruzar corriendo la autopista o enrular los laberintos encharcados de los túneles. Por donde hay huecos que enlazan los lugares en los que andábamos con el Sol en la frente, con las caritas rellenas, y este barrizal en el que nos amontonamos. Ya había algo acá: las casillas, el cableado, las letrinas y una gente que todos los días abría los portones a las seis, cerraba las ventanas a las nueve. Como el elefante, desde alguna parte llegamos hasta acá por la noche y acá nos quedamos quietos.

Cuando nos levantamos, con el Sol, somos nosotros. Chicos, mujeres, viejos, hombres agotados. Cuando se hace de día, van y vuelven unos pocos, afuera, del otro lado, pero la mayoría nos quedamos. Quietos. Ya lo mencioné. Igual que el elefante. El problema es que empiezan a faltarnos cosas. Se queman las bombitas, se pudren los chapones y los guardabarros, quedan ahí parados para siempre los autos, se acaba lo que asea, se gastan las toallas, se empieza a repetir demasiado la ropa. En el barrio nos acomodamos lo mimo a casi todo. Lo que nos queda se asienta como en una incubadora debajo de esa única luz tibia que nos ampara: el cartel de Sprite con tubos de neón ondulantes arriba de la autopista. Debajo de esos resplandores verdes y acuosos a casi todo nos acomodamos, menos al hambre.

Habrán sido cuatro meses lo del elefante. No mucho más. Pero el tiempo pasaba lento. Lo que hacíamos durante la noche, a veces solos, a veces en grupo, de día nos daba miedo. Cuando empezaron a verse los huesos y los músculos desnudos barnizados de rocío, nos asustamos. Nos encabronábamos entre nosotros, como conté, cuando teníamos miedo, nos echábamos la culpa. Pero por suerte nos agarró sin balas el susto. Cuando todavía nos quedaban se las disparábamos al miedo y nos pegaban en el pecho y la cabeza, en los hijos, las mujeres. Porque cuando uno dispara el miedo es una neblina, un charco vertical entre el horizonte y los ojos. Nosotros eso lo sabíamos, pero lo mismo disparábamos.

Sin balas nos agarró esta vez y por eso también al animal lo remataron a palazos. Por pena, por compasión y por miedo. De noche fue, de madrugada. Le machucaron la cabeza que era lo único intacto y los ojos le quedaron mirando para adentro.

Cuando se hizo de día y me levanté sin querer temprano, como hago siempre, sin nada que hacer me acerqué a la cancha y lo vi al lado del arco, en el lugar de siempre como lo dejaron tirado y muriéndose. Y estábamos los dos solos en el barrio ese día, pareció, porque los demás, detrás de las persianas y las puertas, descansaban.

Así que al final, después de todo, mejor o peor contado, eso fue lo que pasó. Nos fuimos comiendo al bicho sin saber de dónde ni por qué había llegado al barrio. Pero eso no es lo que importa en realidad. Lo importante es que yo me agaché el último día y en brazos acuné lo que quedaba: los restos, los últimos latidos. Importante porque todavía estaba ahí el elefante, pero sobre todo, porque estaba yo. Y en mí fue dejando el aire y las palpitaciones, muriéndoseme encima. Eso es lo que importa en realidad para mí.

Lo importante es que yo fuí el que empezó a rasguñar la tierra y se puso a sacar para los costados los cascotes. Yo estuve escarbando un rato largo, hasta que vi que no causaba agujero, ni surco, que no ahuecaba nada. Era idiota lo que hacía, pero se me había ocurrido necesario. Cuando entendí pedí una pala y me la dieron, porque a esa hora ya circulaba gente. Y entre todos hicimos un pozo enorme que nos llevó el día. Y entre todos empujamos adentro al elefante y lo enterramos. Y, calladitos, disciplinados, juntos, clavamos una cruz ahí en el lugar, al lado del arco. En la cruz nos juntamos ahora a tomar mate y charlar a la tarde, a contarnos el cuento del elefante. Nos distraemos a veces en detalles, incluso en cosas que inventamos, que no son ciertas. Algunos hablan de Dios, otros de circos y domadores, de caníbales, pero por lo general lo que nos contamos es la verdad.

Published on December 18, 2015 18:26

December 17, 2015

Mirar una piedra/Premio Itaú Cuento Digital 2014

Mirar una piedra

Desde hace ocho meses Teo mira una piedra. La piedra que mira Teo está flotando en el espacio. Tiene un diámetro de 487 metros. El camino que hace en el cielo, a 5.000 kilómetros de Marte tarda 105 días en completarse. Se llama órbita el camino. Es un surco sin marca que repite desde hace millones de años entre las estrellas. Si la piedra que mira Teo se desprendiera del hilito de nada que la sostiene en el cosmos, si por algún motivo dejara de girar y cayera encima de la Tierra, cubriría un país europeo. Uno mediano. Lo dejaría chatito y muerto. Chamuscado como los restos de una fogata.

Algunas de las piedras que flotan en el espacio se acercan a veces a la Tierra. Esas se llaman Amor, se llaman Apolo, se llaman Atón. Cerca son 43.000 kilómetros. Parece mucho, pero es poco. Diez veces más cerca que la Luna. Se llaman Amor, Apolo, Atón porque así le pusieron los hombres que las vieron la primera vez de cerca. Así nombraron esos hombres al miedo. Cualquiera de esas piedras podría, en cualquier momento, estrellarse en la Tierra. Los hombres que las descubrieron, los que las nombran y las miden dicen: “Proximidad del Sol”, dicen “Semiejes mayor y menor”, dicen “Frecuencias orbitales”. Aunque suficientes al hablar, no están seguros de nada. Teo sabe que no hay, en ese sentido, la más mínima certeza. La Tierra es un lugar rodeado de piedras enormes que vuelan a miles de millones de kilómetros por hora.

Las piedras se llaman asteroides. Esas piedras. Los asteroides son rocas, son metal, son cúmulos de minerales. Más chicos que un planeta, más grandes que una moneda, que un país, que el puño apretado de un gigante. Desde la Tierra, a ojo pelado, los asteroides son estrellas. Son luz. Sin luz son luz los asteroides. No emiten, reflejan. Como casi todo, salvo el Sol. Pero son eso: chispitas que tartamudean lo blanco del Sol en el espacio. Los asteroides se llaman también planetas enanos. A Teo le gusta más ese nombre, porque si bien el “enano” suena peyorativo, el “planeta” compensa. No es un pedazo de nada un planeta, no puede ser así nomás algo cerrado. Un planeta es una aglomeración de opciones: un punto de partida para la roca y la arena. Aunque se sepa, se estudie y se muestre, nadie se cree de verdad el vacío de Neptuno, de Júpiter, de Venus. Nadie, Teo sabe, ni con robots exploradores, ni con sondas hipermodernas, se cree el vacío de Marte. Pero con las lunas, los meteoros, los asteroides, esos desprendimientos tontos que dan vueltas en el cielo, es otra cosa. ¿Qué pueden esconder? ¿Qué otro misterio pueden presumir además de su deambular antiquísimo en la oscuridad, su presencia privilegiada en las explosiones cosmogónicas?

La piedra que mira Teo, el asteroide, es su planeta enano. La piedra se llama FSK707 para el registro. Cuando alguien descubre un asteroide, los del MPC (Minor Planet Center) le asignan un código. Los códigos se asignan, los nombre se ponen. A FSK707 Teo le puso Pocho. Cuando se estabiliza lo que sabe, cuando ya lo mira un rato orbitar, el descubridor puede proponer un nombre para su planeta enano. A los primeros los nombraron como diosas griegas y romanas, después usaron palabras en latín y, con el tiempo, como eran tantos, tan bien dispuestos, se abandonó la solemnidad y el cielo se llenó de nombres coloridos como una heladera se llena de imanes y calcomanías. Hay piedras que se llaman Doctor Spock, Barcelona y Snoopy dando vueltas en el vacío. La de Teo se llama Pocho.

Aunque leyó libros enteros de taxonomías cósmicas, manuales de clasificaciones validados por institutos que sellan códigos desde que inventaron el telescopio, Teo prefiere contarse las cosas a su modo. Mapea el cielo y anota, le pasa el dedo como a la crema de una torta acompañando las órbitas, esas zanjas ancestrales, y se para un ratito siempre en el medio del Cinturón de Asteroides para separar del resto alguna de las piedras más pequeñas. La pesca con su lápiz de luz del resto de los cascotes de ese cardumen plateado y le dedica una nota en su cuaderno. Una clasificación propia. La primer nota del cuaderno es la de Pocho. La guarda porque es un requisito del MPC. Tener una nota, presentarla, para solicitar un nombre escrito en una piedra en el cielo. “Pocho no refiere”, aclara Teo en su nota, “como podría pensarse, al General Perón. Pocho era el nombre de un caballo de tiro de mi abuelo Heraldo. Estaba mal de las patas el caballo: rengueaba. Así que casi no lo usábamos para arrastrar. Nos llevaba a pasear a mí y a mis hermanos. Dábamos siempre la misma vuelta amuchados en su lomo: íbamos por María Redentora hasta San Francisco, doblábamos y hacíamos dos cuadras hasta el almacén. Ahí comprábamos tubitos de leche o jugo de fruta en cajas con bombillas de plástico. Volvíamos por Lavalle, Los Tilos y de nuevo María Redentora. Todos los sábados lo hacíamos, todos los jueves. Dejamos en el suelo el camino marcado para siempre con las herraduras de Pocho”. Nadie va a leer nunca la nota de Teo. Aunque aprobaron cosas más extravagantes, Teo no la va a mandar al MPC. Teo tampoco va a pedir el relevo reglamentario, los doce días de vacaciones, el puchito de pesos extras por los días feriados, por el viaje largo, por el aguinaldo atrasado, por el desarraigo. Teo lo que va a hacer es lo que hace: mirar una piedra y anotar en cada punto del mapa cuadriculado que completa desde hace ocho meses que hay roca, que hay cráter, que hay una altura de entre seis y ocho metros, hasta terminar su trabajo.

Teo mira la piedra desde una silla alta que puede manejarse con una palanca de metal. La silla es de cuero y huele como un auto lustrado. En una repisa hay un frasco con un líquido azul y un trapo de fieltro que sirven para limpiarla. A la silla, el frasco, el líquido y el trapo de fieltro los hicieron en China. El telescopio es alemán. Pero hacen uno idéntico los chinos. Seguro. Teo no está ni en China ni en Alemania. Trabaja en una casa blanca y redonda. Una luna a medias enterrada en un rectángulo de césped. El observatorio. Típico. Sin comodidades. Un baño individual con ducha al piso, una cocina eléctrica. Seis tomas para enchufes, cuatro estantes de madera empotrados a la pared, una silla de pino, un escritorio blanco. Monástico el aspecto. Despojado. Todo es igual desde hace cuarenta y dos años. Hay una placa de bronce encima del escritorio blanco con la fecha de inauguración, un escudo militar, el nombre de los fundadores. Cuando inauguraron el observatorio Teo era un estudiante. No en la universidad, en la escuela. Era la época de los viajes espaciales. Con trajes blancos y escafandras polarizadas, los astronautas salían hacia el espacio con el pulgar en alto, saludaban a las cámaras desde escaleras esponsoreadas y les daban consejos a los chicos. Entonces se decía que era posible que en el cielo hubieran millones de planetas iguales a la Tierra; se decía que era posible que en todos ellos hubiera civilizaciones distintas, hombres como nosotros esperándonos. En esos días Teo decidió hacer lo que hace ahora.

Para llegar al observatorio Teo recorre un camino blanco de arcilla en su bicicleta. Con las medias encima de la botamanga para que el pantalón no se enganche a los pedales atraviesa los tres kilómetros que separan su casa de su trabajo. La casa de Teo también es austera: un bloque de cuatro paredes blancas, con una puerta estrecha y dos ventanas. El techo de tejas pálidas alineadas a la francesa, una chimenea tosca de cemento tapada de pelusas y hollín empastado. Adentro, su cama, su mesa, su silla, sus enceres. El espejo redondo encima de la canilla del baño que gotea, un jabón petrificado, un vaso de plástico con su cepillo y un tubo de pasta. Lo único propio, en su mesa de luz, un muñeco de peluche: un oso con birrete universitario, enrollado debajo de su bracito de juguete, su diploma encintado de astrónomo. En su casa Teo duerme, toma té, cena, escribe en su libreta, va de cuerpo. Cuando no puede dormir, se acuesta boca arriba en el suelo, mira el techo y piensa en formas blancas. Formas de humo denso, no de vapor, no nubes: formas que se hacen y deshacen hasta aburrirlo y llevarlo siempre al mismo sueño negro.

En su casa, todas las noches, Teo no sueña nada. Cuando se despierta con el sabor herrumbroso del descanso en las encías y ve que el día empezó de nuevo siente siempre alivio por no soñar. Antes, cuando soñaba, si los sueños eran buenos, despertarse era un engorro, si eran malos, pesadillas: el sobresalto le duraba al menos hasta el mediodía. Soñar malo era ver a un amigo de su infancia golpearle los ojos con una rama a un caballo y no poder gritar, ni correr, ni hacer nada; soñar malo era que todos estuvieran muertos y él no, era perder los dientes nadando en una pileta. Mejor lo negro, que podría ser, bien mirado, el lomo de un cuervo, la córnea pegada al obturador cerrado del telescopio. Cuando duerme, negro, vacío, Teo descansa. En la bruma anaranjada del día, por lo general, se levanta repuesto y apoya los pies descalzos en las pantuflas alineadas, calienta el agua del café, hace de una rebanada de pan una tostada, le unta encima miel y se la come. Se da una ducha larga y tibia: nada lo apura. Después se calza el pantalón marrón, la camisa blanca, el saco, si hace fresco, monta su bicicleta, sale.

Lo que Teo ve cuando no mira la piedra, cuando pedalea desde su casa al observatorio, desde el observatorio a su casa, es la bruma anaranjada del cielo, los vapores verdes y violetas, el camino de arcilla blanca, las lomas irregulares del paisaje. El aire frío se le pega a la cara como una telaraña y con la bicicleta lo va tajeando en un zumbido. Un ruidito apagado que es, en todo el camino, el único. No se parece en nada, porque es metálico y continuo, al de las coces de Pocho repiqueteando en el suelo de tierra, pero lo mismo le trae a Teo el recuerdo de aquel paseo viejo y repetido. Y, aunque no hay nada, aunque no se asoma nadie, Teo va viendo a veces a la gente que recuerda de entonces. Acodada en las ventanas, aspirando el verano, acuclilladas en las calles tocando lagartos con ramitas, dejando ir con el agua de lluvia, hacia los desagües, cartones de cigarrillos hechos un bollito. Se canta canciones también, en susurros, y con esas cosas se acompaña en el paisaje vacío.

Desde hace ocho meses Teo va de su casa al observatorio a mirar una piedra. Como la quiere y puede le puso Pocho, igual que el caballo de su abuelo Heraldo y, cuando la mira orbitar, se acuerda de viejos paseos. Lo mismo en la bicicleta. No va a declarar, ya sabe, el apodo de su asteroide ante la entidad correspondiente. Ahí va a quedar eso nomás en su cuaderno. También ahí van a quedar el resto de las cosas apuntadas. Durante los ocho meses que estuvo sentado en la silla alemana inclinando el ojo hacia el telescopio; calibrando distancias y rotando el buscador y el ocular, llenó las planillas con la descripción precisa que solicitaba el protocolo. Deteniéndose en los detalles que son pocos, pero le dan gusto. Una grieta, la insinuación de una muesca entre dos protuberancias a la que deja asentada como valle; la suma de los círculos irregulares y las manchas negras en la columna de los cráteres coincidiendo con el número que imaginó para ese día. De eso hace su tiempo, su trabajo. Teo rastrilla el cuerpo de Pocho, sus 487 metros de diámetro, un poco cada día. Ya hizo bastante, aunque está lejos de completar el mapa todavía. Es esperable, de todos modos, que pueda acabar un rato antes su tarea. La estadística lo ampara, aunque uno cree en esas cosas, ya pasó otras veces. En ese recorrido diario y repetido del asteroide y el observador, son sabidos y muchos los casos en los que pasada la mitad, las tres cuartas partes ya se identifica el objetivo. Y por el telescopio se encuentra la casa en el cielo, el camino de arcilla blanco, el observatorio y la silueta extranjera que todos los días se levanta para hacer andar su bicicleta, para montar su caballo. Ese día, vislumbrado con ansiedad, pero sin anhelo, Teo podrá pasar el reporte final, decir que ha cumplido al fin su trabajo y dejar que otro, en algún lugar del espacio lo releve en su tarea.

Published on December 17, 2015 11:13

December 16, 2015

Siete/Cuentos Cuervos Editorial Planeta 2014

Siete

En el convento somos siete de casualidad. Éramos nueve. Lidia se fue, Milita murió. De tan aburrida una, de tan vieja la otra. Ahora quedamos siete. Pero eso yo no lo puedo decir. No corresponde. Hablamos de designios, hablamos de prodigios y de Voluntad Divina. Las cosas no pasan porque sí nunca en el convento. Nos decimos entre nosotras que siete son los días que alcanzan para hacer el mundo (¡El Mundo!), siete los mares y setenta veces siete las desgracias que le esperan al impío. Siete las virtudes y siete los pecados capitales, son siete las plagas que nos van a comer el alma en la segunda llegada del Señor. Y también somos siete las siervas, las mujeres de Dios que a Él entregamos nuestra vida porque creemos. Y si se cree y se entrega a Dios la vida hay cosas que no se hacen. Una de ellas es hablar de casualidad cuando estamos enfrentándonos a la evidencia irrefutable del orden en el caos, del Plan que nos sostiene, del milagro. Pero hay otras: es larga la lista de lo que no hacemos las monjas del convento. Las hermanas. No gritamos, no comemos nada que nosotras no podamos hacer o cultivar, que no salga de nuestros animales; no usamos maquillaje, ni adornos de ningún tipo, no festejamos cumpleaños. No miramos televisión, no leemos los diarios, no podemos hablar con nadie fuera del convento. Casi todas las reglas están escritas en un libro antiguo. El libro lo guardamos en un mueble de madera empotrado en la pared y está custodiado por dos imágenes preciosas. La de la Virgen con túnica amarilla y corona de estrellas y la de San José con Cristo a upa, túnica azul y un paño rojo cruzándole el pecho. Es el lugar en el que más rezo, mi rincón preferido. Por la Sagrada Familia, tan linda y bien dispuesta en yeso de colores, por ese libro antiguo que parece encerrar el mundo entre dos tapas de cuero, pero más que nada por el mueble. Había un mueble parecido en casa: estaba pegado a la pared. Era un cajón de madera laqueada que se abría hacia adelante con una arandela redonda de metal. Era complicado el mueble: para abrirlo había que sostener la base de la tapa y tirar despacio hacia adelante o todo lo que había adentro se desplomaba. Casi siempre lo abríamos bien y conseguíamos que las cosas siguieran en su lugar, pero a veces, distraídos, abríamos rápido el modular (así lo llamábamos) y un mar de papeles, carpetas, cajas y cajitas se nos desbordaba encima. Entre las cosas que traía la ola había un cuadro del Sagrado Corazón y una bandera con los colores de San Lorenzo. El cuadro tenía el vidrio ajado y por eso no lo colgábamos. Con mis hermanos le decíamos el cuadro de Dios y a todos, menos a mí, les daba miedo. La bandera cumplía una función práctica: su mástil (un palo de escoba recortado) estaba cruzado en el medio del mueble y evitaba el desborde espontáneo de las cosas que íbamos amontonando adentro. Esa bandera cruzada es una de las primeras imágenes que tengo de los colores de mi equipo. Era una bandera vieja, gastada. Mi papá la había comprado cuando iba al Gasómetro de chico, con mi abuelo. Yo también iba de chica a ver los partidos con mi papá, pero en esa época San Lorenzo no tenía cancha, así que íbamos a la de Ferro, la de Huracán, la de Vélez. Mi papá me decía que San Lorenzo no tenía cancha porque su hinchada era demasiado grande y necesitaba tener varias, que nos mudaban de un lugar a otro porque le robábamos hinchas a los locales. Yo me daba cuenta de que lo que decía no era cierto, pero me encantaba su modo de hacer de la necesidad una virtud. Esa es una de las cosas que aprendí gracias a San Lorenzo: que lo que importa es lo que uno hace con lo que le toca.Otra cosa que aprendí, tal vez la más importante, es menos fácil de decir. Tiene que ver un poco con esa bandera que sostenía el mueble; con los palos y los trapos viejos que guardamos y que siempre encuentran su lugar, como adorno o como parche, resistiendo; con las técnicas para abrir un modular sin que se nos venga todo encima y con ver por primera vez, en ese cuadro roto, entre el azul y rojo gastados de la tela, la cara de Dios. En este mueble está Dios en su forma de nene semidesnudo, rubio y regordete y están los colores de San Lorenzo también, estampados en la ropa de su padre. No me cuesta, en este caso, descartar la casualidad y ver en la coincidencia claras señales del Cielo. Por eso vengo a rezar acá y no a la capilla. En el libro no dice nada acerca de rezar acá o allá o en cualquier otro lado. Hay cosas que el libro no dice. Leyes que suponemos, pero que no quedaron anotadas. Por eso, aunque no esté escrito, yo sé que no podemos escuchar partidos de fútbol. Somos mujeres, somos monjas, es natural que no se haya considerado dejar asentada la prohibición. Difícil llegar tan lejos: suponer en nosotras el gusto por pasiones tan estériles. Lo cierto es que, escrita o no, esa es la única ley que trasgredo. Soy sumisa y apocada en todo lo demás, pero los domingos, los sábados también, a veces, cuando sea que juegue San Lorenzo, invento la excusa para poder estar sola con la radio. La forma más sencilla de estar sin nadie, lo aprendí a base de fingir enfermedades improbables, de pisarme en las mentiras, es apartarme para hacer las tareas que a nadie le gusta hacer. Tiendo las sábanas, cargo los baldes, sacudo las alfombras, alimento a los bichos, limpio los corrales. Puedo estar lejos así, puedo estar tranquila. Hoy me vine al chiquero. Me pareció que estaría bien escuchar el partido contra Boca entre los chanchos. Papá les decía “Cerdos” a los de Boca. En mi familia ese era el peor insulto posible. Se usaba poco, se lo guardaba para casos especiales. Boca era un caso especial. A los chanchos lo que hago es palmearles el lomo y removerle las verduras, les abro las puertitas del chiquero, los llevo a los bebederos, les vacío baldes de agua encima para que se sacudan. En quince minutos más o manos termino de hacer todo, y durante ese tiempo escucho cómo San Lorenzo domina el partido. Lavezzi deja tres defensores desparramados en el suelo y cruza una pelota rasante que no entra al arco por milímetros y al rato otra vez Lavezzi hace explotar el travesaño de un pelotazo. Como yo me pongo inquieta, los chanchos se alborotan y tengo que chistarles, bajar un poco la radio, para no despertar inquietud en el convento. Y justo ahí, en pleno apaciguamiento, empiezan a caer los goles. Tan satisfecho está el relator de haber advertido hace unos segundos nomás que los goles que no se hacen en el arco contrario se sufren en el arco propio, que tarda un rato en dejar el regodeo y decir que el gol lo hizo Palacio. Tanto se demora que se le mezcla el relato del primero con el segundo, de Palermo esta vez. Dos a cero. El olor de los chanchos se me mezcla con los goles y del vértigo me voy a la náusea, al mareo. Mejor cerrar el corral, salir del barro. Cuando termina el primer tiempo, por cábala, en pleno pecado, pero por no tener que sufrir después por no haber cambiado a tiempo, me voy del chiquero. No sea cosa. Los chanchos, Boca, toda esa historia: mejor considerar todas las posibilidades. Me voy al bosquecito, al pozo de agua y me pongo a llenar los baldes. En ese reparo de sombras, sin animales, o con pájaros, solamente, revoloteando en las ramas, parece que todavía es posible una remontada. Pero los goles de Boca reverberan en el eco líquido del agujero. Tres, cuatro, cinco. El partido empieza a parecer irreal, un mal sueño que se inventa la radio. Con mi hábito negro y blanco manchado de barro, al lado del pozo y con los puños apretando el rosario escucho cantar a los cerdos. ¿Vienen del corral los cantos alargados, graves, vienen de la radio? Para asentar la pesadilla, para demostrar que estamos ahí, que somos nosotros: un cabezazo perdido y un gol de San Lorenzo. Irrelevante. Dañino. Yo sigo escuchando el partido aunque no quiero. En trance: algo me obliga a terminar. El sexto gol me da una pista de qué es lo que impulsa y retiene con la oreja pegada al auricular, pero todo lo confirma, como una estaca pulida que se ensaña con el hígado y revuelve, el séptimo. Siete goles. Ya entiendo qué me obliga. Hice lo que no tenía que hacer, escrito o no, y estoy pagando. Lo que en la radio me habla y me repite una y otra vez ese número místico que trasciende las casualidades, harto de mi desobediencia, es Dios. Y sigue hablándome Dios hasta que el partido termina: dice “histórico”, dice “desastre”, dice “inolvidable”. Dice, antes de la propaganda de alfajores: “Hoy el Cielo no estuvo del lado de los santos”.Por lo que me dice Dios, dejo tirada la radio en el suelo y corro de vuelta al convento. Por lo que me dice Dios se me enrojecen las mejillas de vergüenza. Y entro hecha una furia, por lo que me dice Dios, y voy hasta el mueble de la Familia Santa y del libro con las reglas y me arrodillo mirándole los ojos al Dios bebé, al Dios inocente que mira el vacío desde los brazos de San José con los mismos ojos dulces que por primera vez me vieron desde el cuadro ajado y con el rosario entre las manos, le rezo despacito:Nos fuimos al descensoNos vendieron la canchaVoy levantando el tono y me acerco al vidrio hasta que lo empaño con el aliento; la cara de los santos de yeso en mi cara:Lo que nunca pudieronEs parar esta hinchadaCanto y agito el mueble con las manos. Sacudo el libro, las estatuas. Le devuelvo a los gritos el mensaje que me acaban de bajar del Cielo. Que se hizo gloriosaEn las buenas y las malasY las demás monjas van apareciendo ruidosas, como adornos que se caen de una estantería, me chistan, me retan, indignadas. De una en una, hasta que somos siete. Y yo parada sigo cantando mi canción, inconmovible en mi fe, clavada al suelo como una bandera.La que lleva en la sangreLa pasión azulgrana…

Published on December 16, 2015 13:03

December 15, 2015

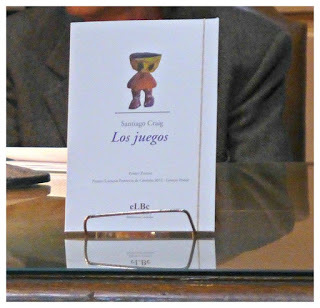

Los Juegos- Premio Provincia de Córdoba Poesía 2012

Los juegos

I

Veo temblar un copo de espuma

en mi taza de café.

Veo en una revista,

escrita con letras de imprenta amarillas,

una frase de la estrella de un reallity show.

Su sueño es conducir un programa para chicos o

hacer teatro infantil en el verano.

Veo dos mujeres que

acomodan un cochecito de bebé

entre las sillas y se sientan, agotadas;

veo a la moza que

se acerca con una bandeja cargada de vasos

y tazas y platos vacíos.

Veo temblar un copo de espuma

en mi taza de café.

Veo que van

y vienen

los chicos.

Algunos lloran, otros

piden algo para tomar.

Dicen “tengo sed”,

en realidad. No piden nada.

Dicen “tengo sed” y

exigen que se la calmen.

Todos los chicos gritan.

Veo esos ruidos.

Pies descalzos pisando

charcos de Coca-Cola. Veo

temblar un copo de espuma

en mi taza de café.

Adelante, la plaza blanda y atrás,

los toboganes y el pelotero,

el laberinto de tubos

anaranjados y verdes

de plástico, veo.

Sobre todo a mi hija.

A Emma veo gatear

adentro de un tubo amarillo y

después tirarse por el tobogán.

La veo saltando encima

de una colchoneta inflada,

descalza, con las medias sucias,

frotándose los mocos

con el puño de la camiseta.

Veo a las cuidadoras

con sus mamelucos rosados

paradas cerca de la puerta,

en el castillo de bloques,

al final de los toboganes.

Las veo distraídas, a veces,

demasiado, pensando en sus cosas,

o en nada. Aburridas.

Veo temblar un copo de espuma

en mi taza de café.

Hay un nene que es más grande que el resto,

tiene una camisa a rayas, lo veo

colgando de la red que hace de puente

entre los tubos. Se bambolea y

los pies le cuelgan encima de los otros chicos.

No está bien que haga eso. Deberían decírselo.

Las chicas de los mamelucos.

Tan distraídas. Las veo.

Y veo a la moza que atiende

a las mujeres a mi izquierda,

cansadas, con el cochecito cerrado ahora y

un bebé de unos tres o cuatro meses

enganchado en la teta de la más flaca.

Piden la torta de manzana y el té de la promo.

Veo que baja un poco

la luz que llega desde el techo

transparente y abovedado,

desde las puertas de vidrio.

Se nota más la presencia del televisor sin tanta luz.

Pasan dibujos animados. Sin sonido.

Uno de esos canales para chicos

que están las 24 horas.

Veo un elefante con corona y

un mono vestido de marinero.

Veo temblar un copo de espuma

en mi taza de café.

Y al fin levanto del plato la cuchara

y cierro los ojos apenas,

un instante, y

aplasto el copo y

revuelvo. Mezclo leche y café.

Va a llover,

en cualquier momento,

una tormenta.

Yo ya la veo.

Veo como dicen

que ven algunos pájaros,

algunos insectos. Veo

con todo el líquido de los ojos,

todo lo que se mueve veo;

veo el calor y las ondulaciones del viento,

los cambios de ritmo

en el pulso de las cosas, veo

respirar, incluso, veo

la insinuación, la posibilidad

de presencias.

Desde que soy una mamá,

no una mujer solamente.

Algo más, algo mejor.

Un pájaro, un insecto.

Veo los sonidos. Intuyo

las tormentas viendo

cómo tiembla un copo de espuma

en mi taza de café.

Porque estoy

en el mundo total

de los animales, estoy

en la inmersión completa.

Va a llover y

soy la mamá de un cachorro

que juega entre los truenos, y

las mesas de plástico y

las chicas distraídas

de mamelucos rosados.

Soy la que puede ver todo

y tengo que hacer algo.

Me levanto y pestañeo.

Es heroico pestañar y no nos damos cuenta.

Eso leí en un libro.

Un hombre a una mujer le decía que pestañar

era un acto de valentía microscópico.

Dejar al azar ese instante, no controlarlo.

En la cama,

mirando el televisor,

le decía que cada vez que cerramos

y volvemos a abrir los ojos,

las mujeres estamos tomando una decisión.

Poder dejar de mirar y

elegir seguir mirando

es ser valientes.

No hay relámpagos

ni se ve avanzar una sombra gris

encima de los juegos.

Puedo entender la calma todavía

de las mujeres que toman gaseosa y

comen porciones de torta de ricota

mientras sus hijos se tiran de las remeras y

se golpean con pelotas de plástico baboseadas.

Entre tantos gritos y bullicio es normal.

Apenas se nota que hay árboles afuera;

que hay una vereda lisa de cemento

que va manchándose con hojas amarillas

(húmedas ya, lubricadas) que

caen desde los árboles que

(apenas se nota) están afuera.

Se mueven las palomas también.

¿Quién va a mirar, a pensar en los palomas?

Ya volaron lejos, algunas,

ya se fueron, porque saben,

como se yo y no las otras mujeres, que

va a explotar, en cualquier momento

(cualquier momento pronto)

una tormenta de las grandes,

de las gordas y rechonchas

abrumadoras tormentas que

rompen y

arrancan y

tiran y

muerden y

asustan.

Yo vi en la televisión

a un hombre que

flotaba agarrado a

un caballo muerto,

palmeras dobladas y

enroscadas como plastilina

por el viento y el agua.

Yo vi todos esos programas y

leí todos esos diarios y

todas esas novelas que

cuentan los desastres con arte y con ingenio y

me tiemblan en los ojos y en el pulso y

no puedo mirar, no puedo

moverme sin evocarlos.

Ya no se bien porqué todo este miedo.

A esta altura ya no se.

Miedo de que un rayo al final, un tornado,

un desastre se ensañe conmigo

o con lo que quiero

y nos desaparezca.

Pero ahora no importa,

para nada ya, saber eso.

Importa que me pare y que corra con la mano

la taza de café, las servilletas,

para no tirarlas; que empuje las sillas y la mesa,

para tener espacio y gritar “Emma”.

No gritar, decir “Emma”. Llamarla, sin exagerar,

sin asustarla, para que venga tranquila, inalterada.

Mi esposo habla siempre bajo y nos obliga

a estar casi al borde del susurro.

Todo para él es irse de tono, todo es exabrupto,

interrupción. No hace falta gritar

nunca, salvo

que algo te duela, salvo

que alguien te esté golpeando

los dedos del pie

con un martillo.

Hay otros martillos, le digo yo,

pero él no entiende.

Es el dolor de hombre el que conoce.

Por eso tiene algo que decir cada vez

que estiro las uñas y el cuello

para llegar antes que la tragedia,

por eso canturrea

su arrullo de cigüeña amanerada y revolea los ojos

cuando yo me desencajo y gruño

y tiemblo

y me hundo.

No es abrupto el derrumbe

de la tarde en la plaza blanda, no es súbito.

El alboroto como de costas

que sacuden latas y

envolturas de chocolate,

todos esos restos

que vamos dejando en el suelo

durante el verano, es el habitual y constante,

ni se mosquea.

Pero yo se que afuera

están atentos los coches, listos

para darse vuelta y flotar

como escarabajos muertos y

que los árboles desvestidos

ahogan una excitación que

los recorre por adentro,

líquida,

entre sus anillos concéntricos.

Porque hay cosas

que sólo el otoño y yo

estamos mirando ahora.

¿Cómo lograr, sin derrumbarme,

claro, sin alarmarla, llamar a Emma

y que me escuche,

que corra con la urgencia necesaria?

Cintas de humo voladoras,

apenas visibles, sí,

pero visibles,

se enroscan encima de las mesas

y las sillas, trenzan

el aire cavernoso.

Y yo,

entre esas cosas tan definidas,

tan bien plantadas,

tengo que llegar antes de que estallen

los truenos y avanzar

a pie firme, corriendo

a otras madres y a otros chicos.

Yo no me relajo,

aunque entiendo, sí,

a los demás, claro,

yo no puedo.

Tengo que correr

temblando entre las tranquilidades,

cuando veo cómo se separa

de la luz el cielo, cómo se cierran

encima nuestro

las espaldas del viento y la lluvia

ya idénticas a las cáscaras

de un mejillón.

Es absurda esta parsimonia

en la que insisten,

que me disculpen,

tanta indiferencia delicada.

Dicen “Tomás”, sí,

dicen “Sabrina”,

“Federico”, pero

lo dicen

como si sacaran

números de una bolsa.

No ven la belleza

pegoteándose entre las sílabas, no ven

el cuidado que exige

esa perfección encapsulada.

Pero yo sí, yo veo todo,

como un robot o un insecto,

por eso no aguanto (no puedo)

y corro hacia la plaza blanda y

toda esa gente (la otra gente)

se asombra,

se ofusca y

se hace a un lado

para dejarme pasar

como si fuera yo un insecto,

un robot,

o cualquier otra cosa extraña.

Escucho que se caen

platos o cucharas

detrás de mí,

que me insultan entre dientes

las mujeres,

irritadas, claro

que escucho, todo,

también los truenos,

las ramas de los árboles

peladas y silbando,

la voz de Emma y

la de los demás jugando

sus juegos, cada palabra.

Y corro porque la lluvia

golpea en el techo ya,

no porque exagere,

corro porque solamente yo

puedo salvarlos a todos

y porque quiero que me toquen

y me abracen,

para dejarse rescatar,

para escapar conmigo del desastre,

cada una de esas manos infantiles.

II

Hijo pregunta:

“¿Qué es la luz?

¿Qué son los charcos, las lagañas,

el olor a pan que nos queda en la mano

después de tocar

los picaportes de bronce?

¿Por qué hay llaves,

huesos,

epidemias?”

Y padre responde:

“Deberías asumir ciertos terrores.

Saber que todo

se puede descomponer en cifras:

la desdicha,

las sílabas,

los girasoles.

A veces, para crecer,

hay que atarse campanas a los tobillos

y dejar que el silencio

se ocupe de nuestros labios”.

Hijo pregunta:

“¿Y si quiero defender

a los reyes de la nieve,

usar sombreros de espuma y

sentarme en los jardines

a dibujar cruces con un palo?

¿Si quiero escuchar

cómo crujen los hilos,

cómo es el tono delgado que

se filtra en las ranuras,

en los ojales,

en los agujeritos de las sábanas?”

Y padre responde:

“Entonces,

deberás apelar a la certeza que exhalan

los zapatos lustrados y los telescopios;

no sucumbir a los colores fortuitos

que el miedo escurre y enjuaga

en cada desvelo. Deberás,

con cierta regularidad,

fingir un mareo y un tropiezo”.

“¿Qué tengo que llevar

en los bolsillos

si voy en un barco de papel,

quieto,

a ningún lado?”,

pregunta hijo,

“¿Abrojos, espinas,

ramos de violetas,

recortes de revistas, programas de cine?”.

Y padre responde:

“Vayas donde vayas,

aunque no te muevas,

es bueno tener siempre

un verdugo fulminante

en tu valija”.

Published on December 15, 2015 10:41

December 14, 2015

Hacer un pozo y meterse adentro/Las Tormentas, Mención Especial, Premio Iberoamericano Cortez de Cádiz, 2012

Hacer un pozo y meterse adentro

1Un día Bruno hizo un pozo y se metió adentro. Fue antes de la enfermedad, mucho antes, cuando Andrés y Cecilia iban a la escuela y Marta estaba embarazada de Victoria. Bronceado y fuerte todavía, atlético, arrodillado entre el mar y la soga que indicaba el límite del balneario, dibujó un rectángulo con el filo de una pala de plástico para marcar las dimensiones y se puso a escarbar. Al principio los chicos lo ayudaron. Iba a ser para ellos el pozo. La arena que sacaban, acumulada en baldes y cacharros con forma de barcos y cangrejos, iba a servir para edificar el paredón del fuerte, los muros del castillo que lo rodeara. En ese templo iban a reinar toda la tarde, enfrente del mar, Bruno y los chicos. Todo lo que Bruno sabía sobre pozos y castillos de arena se lo había enseñado su padre. Los veranos en Punta Mogotes, la época de la plata y de los autos grandes, interminables de largos, los sombreros Panamá y los toscanos pegados a la boca, la risa fuerte, las sentencias: “Antes de empezar a hacer lo que vayas a hacer, lo que sea, tenés que dibujar un plano”. Frente a su sombra de huevo prehistórico, bamboleándose alto y arriba, lejos de sus ojitos de hámster su papá le decía: “Hay que terminar lo que se empieza”. “El cuerpo es para usarlo entero”. Frases que se le quedaban pegadas en la cabeza. Los veranos felices que Bruno pasaba nadando y haciendo castillos en la arena. Escuchando. Su papá y él juntos, antes del geriátrico con olor a pis en la goma de los manteles, la luz siempre leve, ajena, detrás de las persianas en una cocina entibiada por el fuego azul de las hornallas. Los veranos en que su papá podía hacer con él lo que quisiera: cortarle el pelo, dejarlo sin postre, llevarlo en auto a pescar en la rompiente. Los veranos libres. En el cielo no había nubes y un avión pasaba anunciando el Circo de Orlando Orfei. “¡Qué suceso!” gritaba la voz plateada en el aire. Pasaba desde la mañana temprano el avión. Lo había escuchado (aunque más lejano) cuando estaba con Cecilia, comprando medialunas. Le había dicho: “¿Oíste el avión?” y ella le había contestado, desde sus brazos, algo dormida, con las mejillas brillantes como el lomo de un bizcochuelo, que sí, que lo había oído y que si podían ir al circo más tarde. Cecilia nunca había ido al circo. Nunca en su vida. Tenía cuatro años. A Bruno le gustaban los circos, el olor a aserrín, la precariedad de las lonas y los postes, los chistes repetidos de los payasos. Iba con su familia aquellos veranos de sombrero panamá, cuando él tenía también cuatro, cinco años. No lo deprimían, como a su mujer, los leones flacos ni las mayas percudidas en las rodillas que usaban las familias rusas de trapecistas. Feliz, dijo que sí, que iban a ir todos al circo y Cecilia saltó de sus brazos al suelo, hizo un bailecito, le abrazó las piernas temblando de alegría. “Gracias Pa”. Ahora Cecilia cada vez que se acercaba con el balde repleto de agua salada le preguntaba cuándo iban a ir. “Más tarde”. “¿Cuándo es más tarde?”.“Más tarde es cuando no haya sol y hayamos terminado el pozo”. “¿Falta mucho?”. “No mucho. Y si me ayudás vamos a tardar menos”. “¿Para qué es el pozo?”.“Para jugar y escondernos”.Cecilia corría hacia el mar y él la vigilaba. Hundía la pala en la arena húmeda y Bruno la sentía ir y venir, estar por ahí. Era como si millones de cuerdas vibrantes, bigotes transparentes de gato, lo ataran a ella. La cuidaba. Cecilia: la nena de muslos rosas tubulares, todavía las dos colitas tajeando el aire, la voz delgada como un cable de cobre, antes de la mujer adusta, la madre con olor a talco siempre, a crema demaquillante, corriendo con baldes llenos de mar en la playa. Su hijita. Andrés era menos entusiasta. No corría tanto, no hacía ruido. Sentado a unos metros hundía su rastrillito en la arena y lo hacía serpentear encima del mismo surco. Más que escarbar, dibujaba. Bruno tenía que mirarlo para verlo. Era más difícil saber si andaba o no andaba por ahí. “¿Qué pasa hijo?”.“Nada”.“¿Todo bien?”.“Sí”.Bruno se levantó del suelo y miró desde arriba el rectángulo que había marcado con la pala. Se paró al lado de Andrés y lo alzó encima de sus hombros para que pudiera ver toda la superficie. Le dijo que ya habían terminado el primer paso: marcar el territorio. Andrés no dijo nada. Volvió donde estaba y siguió removiendo el suelo con su rastrillo azul. Del borde hacia el centro. Bruno se quedó viéndolo dispuesto a darle alguna indicación, a decirle el tipo de cosas que su padre le decía a él para instruirlo, pero le pareció que no hacía falta. Así estaba bien. Cuando se arrodilló en la arena para seguir él también escarbando, sintió que, como una turba de hormigas, le recorría el cuerpo un entusiasmo eléctrico.