Kindle Notes & Highlights

وجهها الباكي الذي يذكّر بحواء بعد طردها من الجنة.

أدامنن عن حياة القدّيس كولومبا.

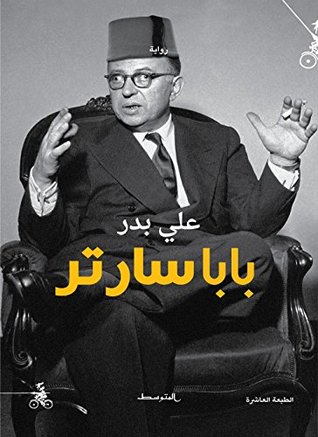

أخذ عبد الرحمن يرتدي ملابسه على مهل أمام المرآة الطولية المثبتة على الخوان في حجرته الدافئة، وبعد أن عقد ربطة عنقه النحيفة الزرقاء، ارتدى النظارة المربّعة ذات الإطار البلاستيكي الأسود، وأخذ ينقل عينيه بين صورته المنعكسة على المرآة وبين صورة جان بول سارتر المعلّقة على الجدار، فشعر بحزن عظيم طاغ، اجتاح كيانه كله: (ماذا لو كان أعور؟). ماذا لو كان أعور؛ لتتطابق الصورتان ملمحًا؟ فإن كان عبد الرحمن قد حلق شاربه، وصفّف شعره المسرّح المدهون على شاكلة تصفيفة شعر سارتر، وإن كان وجهه المثلث الوسيم يحمل ملامح سارتر كلها: الأنف النحيف، الاستدارة الجميلة للخدود، الفم الملموم على نفسه، فإن هذا التطابق سيظلّ

...more

This highlight has been truncated due to consecutive passage length restrictions.

لقد بقي هذا العور المستحيل، هذا العور العَصيّ على التحقّق والذي كان يثقل على قلب عبد الرحمن، هاجسًا معذّبًا، كان شعورًا قاسيًا مهدّمًا، حتّى حينما كان يقطن في عاصمة الوجودية (باريس) حينما كان يحضّر لدراسة الدكتوراه في الفلسفة الوجودية في جامعة السوربون أواخر الخمسينيات، ولئن فشل عبد الرحمن في دراسته الفلسفية هذه، وعاد بلا شهادة الدكتوراه في الفلسفة الوجودية الفرنسية، إنما عاد بزوجة شقراء فرنسية - كعادة العراقيين الذين يذهبون إلى بلاد العلم؛ لينهلوا من العلم، ولكنهم بعد سنوات يتركون العلم لأهل العلم، والشهادة لبلادها، ويجيئون بدلاً عنها بامرأة شقراء جميلة. (فإن لم يكن بالعلم، فبمصاهرة أهل

...more

في الواقع، وإن كان عبد الرحمن متيّمًا بهذا الفيلسوف العظيم، وإن كان شغوفًا به وبفلسفته، إلاّ أنه لم يكن قد تحدث معه قط، لم يتحدث عبد الرحمن طوال إقامته في باريس مع سارتر، مع أنه كان قد رآه مرات عديدة في شارع السان ميشيل، وفي السوربون، وفي الحي اللاتيني، وفي مقهى نيم في مونبارناس، وفي شارع السان جرمان دوبريه، وعلى رصيف نهر السين حين كانت الكتب معروضة على الأرض مرمية على الدوام عند الأقدام، كان عبد الرحمن يهابه، يرتعب منه، يرتجف كلّما اقترب منه، ويولي الأدبار. أولاً: لأن لغة عبد الرحمن الفرنسية لم تكن تُهيّئه للخوض في حديث، مهما كان هذا الحديث، مع عملاق الوجودية على الإطلاق. ثانيًا: لم يستطع عبد

...more

عاد عبد الرحمن من باريس إلى بغداد أوائل الستينيات عودة أبدية، عاد مع زوجته الفرنسية إلى بلاده معلّلاً النفس بحياة فلسفية دون شهادة في الفلسفة، فاستقبله المثقّفون بعاصفة من التصفيق، والتشجيع، فأطلق عبارته الشهيرة (ما معنى الشهادة في عالم لا معنى له) فصرخ أحد الجالسين في وجهه مثل مجنون: "هل كان سارتر فيلسوفًا بشهادته أم بفلسفته؟".

الكتب لا تُقرأ منها إلاّ عناوينها، ولا يعرف أحد منها إلاّ العروض المبتسرة في الصحف والمجلات الأدبية، ومع ذلك، ممالك تُبنى في الكلام، وممالك تُهَدّ، عروض يهزّها الكلام، ويُخلخلها، ومدن يصنعها الكلام، ويؤسّسها، وليس هنالك - في واقع الأمر - مَن كان بإمكانه أن يُنفّذ ما يقول، أو مَن كان بإمكانه أن يصلح واقعاً، أو حتّى يفهم واقعًا.

وعبد الرحمن كانت له حجّة أخرى، كانت له حجّة مقبولة، حجّة وجودية معقولة: كان يقول إن الذي يكتب، هو مَن يؤمن بشيء ذي جدوى، يؤمن بحياة ذات معنى، وينتظر مكسبًا (وكيف لي أن أؤمن بعالم خالٍ من المعنى)، فقامت الدنيا، ولم تقعد، جيل بأكمله لا يكتب؛ لأنه لا يريد أن يجعل من نفسه من صنّاع هذا العالم الوهمي المخادع؛ لأنه لا يريد أن يكون مخدوعًا، لا يريد أن يكون جزءًا من هذه الترسانة التي صبّها الاستعمار والرجعية والجاحدون.

ولكن الحقيقة شيء آخر، الحقيقة هي أن عبد الرحمن لم يكن قادرًا على الصمود ساعات جالسًا على كرسي، أو الرقود أمام مكتب، أو حتّى الانطراح على بطنه؛ ليكتب على الأرض، كان عبد الرحمن يحب أن يقرأ؛ لأن القراءة أقرب إلى الأحلام مما هي عليه الكتابة، كان يحب أن يضع عينيه على السطور الأولى، ثم يغيب عن الوعي، يتيه بأحلام اليقظة، يسير في حجرته، يقطعها ذهابًا وإيابًا، أو يرتدي ملابسه، ويسير في الشوارع هائمًا على وجهه، لا يلوي على شيء، حالمًا بما قرأه، حالمًا بما سيقوله.

كان عبد الرحمن يطمح إلى مركز رفيع باهر، وسلطة فعلية، وسمعة مجلجلة، إلاّ أن شعوره بعدم القدرة والعجز يلهبه فكرة أن الفيلسوف لا يعمل، إنما يفلسف. وحين عاد عبد الرحمن من باريس في زيارة صيفية لبغداد، قدّمه والده إلى رئيس الوزراء نوري السعيد في العام ١٩٥٧ على أمل أن يستحدث له رتبة فيلسوف رئاسة الوزراء، بعد عودته نهائيًا من باريس، وقد اهتم فخامة السياسي اللامع به اهتمامًا خاصًا، ونصحه نصيحة، ظلت عالقة بذهنه على الدوام. "أنت فيلسوف، وعليك أن تفلسف، وإن العمل سيعوق فلسفتك، فالوظيفة لا تليق بك، ويمكنك أن تستغني عنها، وأن تتركها لنا نحن عباد الله الذين لا شغل لنا بالأفكار السامية والأشياء العظيمة".

"لا، يا عبد الرحمن ... لا، يا فيلسوف الصدرية ... لا، يا سارتر العرب. كل هذا وأنا أشعر بالغثيان، إن هذه المرأة هي الوجود بذاته، أما أنا ... فأنا الوجود، من أجل ذاته".

ولكن جرمين كانت على عكس الفيلسوف تمامًا، كانت تفرّق بشكل حاد بين ما هو عقلي وبين ما هو معتاد، وهي إحدى مسافات الفكر الفرنسي التجريبي، التي تعرفها جرمين بعفويتها، أما التظاهر بنكرانها، بنكران هذه المسافة؛ فإنه لن يجدي سوى إطالة الفترة، لن يجدي سوى تمديدها، وكانت جرمين على قدرة فائقة في فصل الأشياء عن بعضها، وعلى نحو لا رجعة فيه، لقد وضعت جرمين كل شيء في مستواه، في مكانه، وقد حسبت الأمر جيدًا، وقاسته قياسًا ديكارتيًا دقيقًا على النحو الآتي: هنالك طريقان: طريق الخدمة في باريس، الخدمة في شقق الموظّفين، والاستسلام لذوي الجيوب الممتلئة، والدخول العالية، والطريق الآخر هو الزواج من الشرقي الحسّاس،

...more

لقد كان والد عبد الرحمن مقتنعًا بعبقرية ابنه، كان يحترم نبوغه، لا لأنه فيلسوف وحسب، إنما لأنه تزوج من فرنسية؛ إذ كان زواج ابنه من فرنسية امتيازًا، لا امتياز في الحياة يعادله، هذا يعني أن أوروبا بكل عبقريتها ونبوغها قد قدرته، قد احترمته، ومنحته واحدة من بناتها. كان يراها مصاهرة بينه وبين ديغول، كان يراها قضية سياسية أكبر من كونها زواجًا بين طالب ذهب ليدرس في باريس، فجاء بواحدة ممّن عرفهنّ هناك.

وعلينا أن نقول إن جرمين من جانبها، كانت قد أعجبتها هذه المحلة بغرائبيّتها، بطرازها الشرقي، بأزقّتها الضيّقة الملتوية، وكان السوق يمنحها شعورًا متميزًا بأنها كانت تسيح في بغداد، مستعيدة في ذهنها ما قرأته من "ألف ليلة وليلة"، وأنها محظية نصرانية، سجنها الأمير الشرقي في مقصورتها، وإن كان عليها أن تقسم رأسها نصفين، فقد قسمته، وجعلت نصفه الأول يفكر بروح تهكّمية عالية، والنصف الآخر يحمل مشاعر الغثيان؛ لتُرضي بها زوجها.

لقد استطاعت أن تخفي سخريتها، وتمضي سنتها الأولى دون عوائق كثيرة، أمضت سنتها الأولى، وهي تُرضي زوجها وذوقه الوجودي بأشياء متعددة، إلاّ أنها وبعد أن ذهبت إلى باريس؛ لتضع توأمًا، ولدًا وبنتًا، واتصلت بزوجها؛ لتسأله عن تسميتهما، وكان قلبها يدقّ بقوة، قال لها: "الولد سمّيه (عبث) والبنت سدى". فطلبت جرمين منه أن يترجمهما لها إلى الفرنسية، وما إن ترجمها حتّى أغلقت سماعة الهاتف، وجلست على الكرسي شبه منهارة، إلاّ أنها - وفي الوقت ذاته - شعرت بوحدتها، وقد عادت إليها، شعرت بأن رأسها الذي قسمته نصفين قد عاد رأسًا واحدًا.

فلم تعد تكترث، لا بالغثيان، ولا بالمظاهر الوجودية الأخرى، وحين آلمها مرة بإلحاحه، صرخت به: "إني أربّي لك "عبثك وسداك" ... وأنت استقلّ بغثيانك. قسمة عادلة. فأنت لا تكترث، لا بعبث الذي أصيب بالحصبة ... ولا بسدى التي تبكي منذ يومين، وأنا أقف أمام باب الطبيب سيمون بهلوان حتّى المساء ... فخذْ عني غثيانك، واذهبْ".

"ماذا لو بقي الإنسان في لحظة شعور غثيانية مستمرة من الولادة إلى الممات؟". "كيف يكون ذلك...؟!" قال إسماعيل حدوب، وهو يسجّل ملاحظات الفيلسوف. "مثلاً أن تشرب كأس كونياك كهذا الكونياك الفاخر، أو أن تدخّن تبغًا كهذا التبغ الهولندي الرائع، أو أن تصعد صدر امرأة كهذه المرأة، وربّت على كتف دلال - وقد اندفع صدرها إلى أمام مثل كرتين منفوختين - وتشعر بغثيان في الطاقة القصوى من الغثيان، وتبقى - مثلاً - إلى الممات شاربًا الكأس، أو واضعًا الغليون على فمك، أو صاعدًا على صدر المرأة، شاعرًا بغثيان مستديم، لحظة واقفة، حركة واقفة، غثيان واقف، وعالم يجري حتّى تموت، فتحقّق بذلك وجودية كاملة، وجودية غير منقوصة،

...more

"لا، لم ينتبه سارتر إلى هذا الأمر" - قال فيلسوف الصدرية - "وبودّي أن أنقل إلى هؤلاء الذين يعبدون الوجودية، أفكاري الوجودية، أريد أن أعنيهم بأفكاري؛ لأن الوجودية لذّة عامة، لذّة مشاعة، وليست فردية، ولا أنانية، أو بالأحرى هي لذّة أنانية؛ كي يستمتع بها الغير، ومن هنا فإننا سنحقّق وجودية عربية؛ حيث تتحقّق غيريّتها من خلال اتساعها، وإشاعتها، وبذلك ستكون هذه الغيرية لا تشبه الغيرية الغربية التي ابتدعها سارتر".

كان شاؤول يُمنّيه بشيء ملموس، يُمنّيه بشيء واقع على الأرض، وموجود، يمكنه أن يتلمّسه، ويتحسّسه بيديه، كما أنه كان يُمنّيه بأشياء أعظم من هذا وذاك، كان يقول له إن فقره هو فقر تاريخي، لم يأتِ هذا الفقر من إسماعيل ذاته، أو من عائلته، إنما من التاريخ، فصعق إسماعيل حين سمع بالتاريخ، وقال له بعد أن سحب سكّينه من بطنه: "دلّيني على تاريخ، وإني أخليلك مصارينه بالكاع". ابتسم له شاؤول، وقال له: "علينا أن نُصلح التاريخ، لا أن نقتله".

مما لا شك فيه أن أفكار شاؤول هدّت الجدار الصلب الذي يحتمي خلفه إسماعيل، لقد رنّحته هذه الأفكار الكبيرة، التي لم يفهم منها سوى أنه بإمكانه أن يستولي على الناس. لم يفهم إسماعيل من هذا الكلام إلاّ جوهره، وجوهر هذا الكلام - نسبة إلى إسماعيل - هو أنه سيرمي هذا الخرق التي يلفّ بها نفسه، وسيكون نظيفًا مهذّبًا، سيكون له شأن ورفعة وحياة كالآخرين، سيترك اللانظام، ويحلّ محله النظام، سيتخلّى عن الحرية التي لم تُورثه سوى الفاقة، وسيدخل في العبودية التي ستجعله سيدًا، ولأنه جرب الحياة الأولى فإنه راغب - بكل ما أوتي من قوة - بالحياة الأخرى، راغب بالثراء والجاه، والنساء النظيفات، والشرف المزيّن بالقاط، وسيكون

...more

"ولك هذي خصومات أدبية، إحنا هوني بصالون ما بخان خجة". لقد كان إسماعيل يندهش من هذا النفاق، ومن هذه المراوغات والغش في العواطف. كان يندهش من أن المتخاصمين في الصالون يخرجون وكأنهم نسوا كل شيء؛ إذ إنهم ينهون الأمر بعبارات المجاملة لإخفاء العداء الحقيقي، الذي كان يمكن أن يؤدي بهم - لو كانوا في خان خجة - إلى النزاع المسلح. لقد كان يدهشه أن الحاضرين يجلسون الساعات تلو الساعات، وهم يسبّون، ويشتمون أحد الشعراء، لكنه حين يدخل الصالون، فإنهم ينقلبون بلمح البصر إلى أصدقاء، يقبّلونه، ويحتضنونه، ويقولون له: "مشتاقين".

ومع ذلك، قرر إسماعيل أن يترك كل الاعتراضات التي كان يمكنه أن يثيرها في نفسه ضد شاؤول، ويضع بدلاً منها السذاجة الكالحة، التي يمكنها أن تُقنع متبنّيه، وتطمئنه من جهات عديدة، وأن تجعله واثقًا - ومن وجهات نظر مختلفة - بأن هذا المسكين مقتنع أشد القناعة بفكرة السعادة الشمولية.

ولم يحتمل إسماعيل طويلاً هذا الأمر، إنما تجاسر يومًا، وسأل شاؤول لماذا لا يوزّع متجره على الفقراء، ويضع قصره في متناول الأشقياء والمكارية والعتّالين، فغضب شاؤول من سؤاله، وقال له بعصبية شديدة: "وهذا يحلّ مشكلة الفقر؟! قلّي، يحلّ مشكلة الفقر؟! ولك الفقر قضية تاريخية، ما قصري اللي صنعها، أنت تقيس، فتغلط، الشيطان من قاس غلط".

حينما دخلت القضية في التاريخ، أصبحت قضية صعبة، وهو حين يسمع بالتاريخ، فإنه يرتعد، ويصمت، ولا يدسّ أنفه مطلقًا في القضايا التي تخصّ هذا المسؤول عن آلام الكون كلها، الذي كلّما طرأ حادث مؤلم، قال شاؤول إن هذا هو بسبب التاريخ، إلاّ أنه أصغى إلى قصة الشيطان الذي قاس فأخطأ، والتي سردها له شاؤول حتّى نهايتها، ولكن المفارقة أن إسماعيل أصبح أكثر اضطرابًا وبلبلة من ذي قبل، فقصة الشيطان التي سردها شاؤول لم تكن تزيده إلاّ إيمانًا بأن القياس صحيح، وأن الشيطان على حق.

كان يردّد وراءه العبارات ذاتها، وهو يكتشف - بعد جهد قليل - أن الثقافة وإدارة فن القول بسيطة، يكفي أن تتعلّم بعض العبارات، وتضعها في مكانها ومناسبتها، وتعبّر بوجهك تعبيرًا معينًا حتّى تصبح شخصًا مقنعًا.

لقد كان إصلاح التاريخ لا يتمّ لدى شاؤول إلاّ بواسطة بناء مستعمرة السعادة، وشاؤول مثل جوبتير يصبح أكثر سعادة أمام المحرومين منها.

وقد أدرك إسماعيل - بصورة لا لبس فيها - أن السعادة هي السعادة بالملمس، لا بالحديث النظري، وأن المال بالإنفاق، لا بالتجميع والتكثير والادّخار، فبريق الذهب لا ترقبه العيون دون أن تدمع، وأن النفس لا ترى النساء دون أن تطمع، ومن ثم؛ أدرك إسماعيل أن حياة الثقافة مع شاؤول ليست هي الوحيدة على الأرض، إنما حياة الثقافة مع شاؤول هي أكثر فقرًا وقفرًا وخواء.

الحقيقة هي الحقيقة، والوقائع هي الوقائع، والأسلوب الذي اختاره إسماعيل لتصميم حياته القادمة هو أسلوب القنّاص الذي يريد أن يصطاد الحياة بواسطة الفلسفة، لا أن يصطاد الفلسفة بواسطة الحياة.

وكانت فلسفة عبد الرحمن أكثر جاذبية من فلسفة شاؤول، ذلك لأن الوجودية واضحة في هذا الأمر أكثر من ماركسية شاؤول، مثلاً: - حينما يقول عبد الرحمن: عدمية، هذا يعني أنه سيسكر. - وحين يقول: حرية، فهذا يعني أنه سينام مع امرأة. - وحين يقول: التزام، فهذا يعني موعدًا في البار، أو في الملهى. هكذا قال إسماعيل يومًا لأحد أصدقائه الجدد في مكتبة كورونيت. وكل هذه الأشياء هي أشياء تُمتع، أشياء تؤنس، بينما مستعمرة السعادة التي يريدها شاؤول لن تكون إلاّ بالنضال والقتال، هذا يعني نناضل، ربما نموت، ولا نحصل عليها، فأيّ فردوس هذا؟ لذا؛ وجد إسماعيل حدوب في الذوق والمتعة تفسيرًا غنيًا للحياة طالما تتعلّق الحياة برغبات

...more

نغل

إلاّ أن عبد الرحمن كان يردّ على هذه الأفكار الشرقية السمجة بصورة فلسفية: "أنت ما تصير وجودي حقيقي إلاّ إذا تخلّيت عن هذي الغيرة الشرقية". "بس هي صديقتك؟". "صديقتي نعم، لكنْ؛ هذا ما يعني أغار".

لم يكن عبد الرحمن يحبّ أي وجودي عربي، وكان يرى أن العرب لا يمكنهم أن يكونوا وجوديين إلاّ بشروط خاصة، كالشروط المتميّزة الإلهامية التي حدثت له؛ لأنه لم يكن وجوديًا إلاّ لتوفّره على أشياء ثلاثة هي: أولاً: كان عبد الرحمن قد عرف الوجودية بدمها ولحمها وشحمها، وكان ضاجعها، وركبها، وعرفها، وهي في حجرتها في باريس. ثانيًا: لأنه يشبه سارتر إلى حد كبير، ولم يكن سهيل إدريس ولا غيره من الوجوديين العرب يشبهه، أو يقترب بالشبه منه، كان يقول إن ثلاثة أرباع الوجوديين العرب هم صلعان. ثالثًا: إنه تزوّج من مواطنة سارتر، أو كما كان يقول إنها ابنة خالة سارتر، وكان سارتر قد زوّجه له مصاهرة لخلق وجودية عربية على يديه،

...more

في الواقع كان إسماعيل ديكًا من الديكة الشرقية (ينقر، ويطفر).

لقد تعوّد أحمد أن يجعل أفكاره تتطابق مع أفكار الفيلسوف كلمة كلمة؛ لأن الفيلسوف لا يطيق الاختلاف حتّى في الأمور البسيطة، وهي سمة جيل بأكمله. فالاختلاف يعني إنكار الاعتراف، والأخير يعني الشطب، والشطب يعني الإهانة، وبالتالي فالرد على الإهانة لن يكون إلاّ بإهانات لا تنتهي، وشتائم لا حدود لها، وربما يصل الأمر إلى الضرب واللكم والتصفية،

فالفلسفة هي على الدوام فلسفة نظرية، وإن كان يدرك جيدًا أن الوجودية تقوم على الجانب العملي، إلاّ أنه يعرف جيدًا أن المجال النظري هو عنصر خالق ومؤسّس. صحيح أن الوجودية قامت ضد التجريد، لكن التجريد - في الواقع - يؤسّس الفلسفة، ولا تستطيع الوجودية أن ترفض التجريد إلا بواسطة التجريد، فهي لا تقوم إلاّ على التجريد،

مثلث: الضمير، الإثم، الجنس.

"قال إن له أخًا استشهد في الجزائر على يد الفرنسيين". "وهل سيغادر فرنسا؟" قال بهدوء. "نعم". "عليه أن يناضل. لا يمكنه أن يكون وجوديًا دون نضال، الوجودية التزام"، وقد ابتهج في داخله من الخبر، مع أنه كان يخفي هذا الابتهاج وراء مظهر من مظاهر الاهتمام المبالغ به. أو لنقل إنه نوع من الرصانة والحزن على مصيرين، مصير الجزائر ومصير الوجودية من جهة أخرى. كانت الثورة تشتد ذلك العام، والوجودية تميل شيئًا فشيئًا إلى صالح الثورة.

سان سيمون

برغسون

"ألفرد دو موسيه"،

"مونتاني"

في الواقع، لم يتأثر فيلسوف الوجودية العراقي برواية سهيل إدريس (الحي اللاتيني)، وهي أول رواية وجودية صدرت في بيروت حينما كانت متروبول الثقافة العربية في العام ١٩٥٣، ولا بمجلة "الكاتب العربي" في القاهرة على الإطلاق، كما أنه ليس هنالك من دليل واحد على أن الفيلسوف قد تأثر بكتابات عبدالله عبدالدايم وشاكر مصطفى وترجمات إميل شويري بشكل لا يقبل الجدل، كما أخطأ الذين تصوروا أن مجلة "الآداب" هي التي صاغت رؤيته الوجودية، كما أخطأ الذين تصوروا أن عبد الرحمن فيلسوف الصدرية كان قد تأثر بأستاذ عراقي قادم من باريس، وألقى محاضرة عن الوجودية في العام ١٩٥١ في قاعة كلية الآداب.

"ماذا لو كان سارتر صياد سمك؟".

"سيضع اسم ميشيل فوكو على الغلاف"، قلت، وكانت نبرة الاستهزاء واضحة. "لا، لا. سيضع اسمه الجديد: بنيوي الوزيرية، بعدما مات وجودي الصدرية، علينا أن نخترع فيلسوفًا لبغداد، وما هذا الفيلسوف إلاّ بنيوي الوزيرية".

"أنت تعرف، أكيد تعرف. فوكو كتب كتابًا عن تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، لقد فضح الثقافة الغربية، نحن نريد كتابًا مناظرًا له، نفضح فيه الثقافة العربية، سنكتب كتابًا عن تاريخ الجنون في العصر الإسلامي. ما رأيك؟!".

"يا شيخ جمال ... يا شيخ جمال". لا أدري لماذا فكرتُ لحظتها بجمال الدين الأفغاني، فكرتُ بإسماعيل حدوب، وقد تأثّر بجمال الدين الأفغاني، فارتدى عمامة بيضاء، ومسك بيده مسبحة، وكانت نونو وراءه بالحجاب الأسود الذي غطّى وجهها ويديها.