Alessio Brugnoli's Blog, page 82

December 17, 2019

Raffaello Architetto (Parte IV)

[image error]

Tornando a parlare di Raffaello architetto, accenno a un’opera controversa, Palazzo Vidoni Caffarelli. Fu costruito tra il 1515 ed il 1536 per Bernardino Caffarelli, esponente della famiglia che ha dato nome al grande parco sull’Appia, nato in orgine come una loro tenuta, inglobando edifici preesistenti appartenenti a una vasta proprietà della famiglia nel rione Sant’Eustachio. La facciata dell’edificio originario corrisponde oggi a una porzione di quella su via del Sudario. La sopraelevazione dell’ultimo piano e i vasti ampliamenti dell’edificio appartengono infatti a fasi di costruzione più tarde.

Intorno alla meta del ‘700,per difficoltà economiche, il Palazzo fu alienato al cavaliere Giovanni Antonio Coltrolini, la cui vedova, signora Vittoria Toppi, ne cedette, poco più di vent’anni dopo, la proprietà al cardinale Giovanni Francesco Stoppani.

Il conte Alessandro Schinchinelli, suo erede, lo vendette poi al cardinale Pietro Vidoni, al quale si deve il nome del Palazzo, che ospitò personaggi illustri, tra cui la regina di Spagna, Cristina di Borbone, e i cardinali Gioacchino Pecci, in seguito papa Leone XIII, e Giuseppe Sarto, il futuro papa Pio X, ricordati negli stemmi pontifici nel cortile.

Successivamente il Palazzo fu acquistato dal duca Carlo Giustiniani Bandini, per cambiare di proprietà più volte nel corso di pochi anni: dapprima, agli inizi del 1900, fu della famiglia Vitali; poi del marchese Guglielmi; nel 1924 fu alienato allo Stato italiano e ceduto, a parziale indennizzo dell’espropriazione del Palazzo Caffarelli sito sul Campidoglio, alla Germania, che ne fece la propria ambasciata.

Fu, poi, la sede amministrativa del partito nazionale fascista, che lo rinominò Palazzo del littorio; nelle sue sale, il 2 ottobre 1925, agli albori della dittatura, fu firmato l’accordo tra Confindustria e Confederazione delle corporazioni fasciste che di fatto eliminò il sindacato libero. Alla fine della Seconda guerra mondiale fu requisito dagli alleati per insediarvi il comando francese; in ultimo, nel 1947, fu restituito allo Stato italiano, che lo destinò a uffici ministeriali.

Chi è l’architetto autore di tale palazzo ? Secondo il Vasari, il progetto sarebbe stato commissionato a Lorenzo Lotti, detto “il Lorenzetto”, discepolo di Raffaello Sanzio,in seguito si ritenne che il grande maestro fosse l’autore del Palazzo.

Tale ipotesi, che pure ebbe sostenitori come Stendhal, Giuseppe Tomassetti e Renato Bonelli è stata, però, avversata dall’architetto Arnaldo Schiavo per mancanza di prove certe; tuttavia, nel cortile del Palazzo, in una lapide apposta dal cardinale Pietro Vidoni a ricordo della visita ricevuta dall’imperatore Carlo V d’Asburgo, si può leggere l’attribuzione della paternità della costruzione del Palazzo all’artista di Urbino.

In realtà, la questione è più nominalistica, che di sostanza: la realtà di inizio Cinquecento è ben diversa dall’idea romantica dell’arte, con l’archetipo del grande artista unico e indiscusso creatore delle proprie opere. In realtà, la bottega di Raffaello era una sorta di manifattura, dove l’Urbinate, per stare dietro a tutte le richieste, per le commissioni che riteneva meno prestigiose, si limitava a buttare giù il grosso, per poi lasciare il lavoro di fino ai collaboratori.

Se questo valeva sia per i quadri, sia per gli edifici: nulla vieta che Raffaello abbia buttato giù il progetto di massima di Palazzo Caffarelli, per poi lasciarne quella di dettaglio a Lotti.

Di fatto, l’opera è in perfetta continuità con quanto elaborato da Bramante per Palazzo Caprini e da Raffaello per i suoi primi palazzetti. Di fatto, l’architetto, chiunque sia stato, ha dovuto affrontare due problemi: regolarizzare un insieme di edifici diversi tra loro, integrando le loro piante interne e omologarli con una facciata unica, che estende in orizzontale la facciata del Palazzetto Jacopo da Brescia.

La facciata presentava sette campate con il piano terreno trattato come un basamento bugnato a fasce orizzontali in tufo di colore scuro, che accentuava la fuga prospettiva lungo via del Sudario, in cui si alternavano finestre a timpano triangolare e porte di rimessa; effetto che veniva accentuato dalla scansione ritmica delle semicolonne doriche del piano superiore, alternate con finestre rettangolari architravate.

Dovendo accentuare la dimensione orizzontale rispetto a quella verticale, l’architetto rinunciò fregio con metope, ponendo sopra alle colonne direttamente la trabeazione; nel Settecento, però questa impostazione lineare fu parzialmente alterato dalle sovraelevazioni.

[image error]

The Roman (‘Byzantine’) Imperial policy towards the Jews during the period 1204-1453

Though fully integrated within the Greco-Roman culture of Byzantine civilization, the Jews maintained a separate identity. More than many another ethnic group in the empire, the Jews embraced Hellenic culture and the Greek language.

View original post 3.338 altre parole

December 16, 2019

Evoluzioni future ?

[image error]

Nel 1914, se non fosse avvenuta la Prima Guerra Mondiale, la Gran Bretagna avrebbe dovuto affrontare il problema della possibile guerra civile in Irlanda.

A fine Novecento, l’opposizione nazionalista irlandese si era aggregata attorno all’Irish Parliamentary Party, un partito di centrodestra di ispirazione autonomista. Quattro anni prima, alle elezioni generali del Regno Unito, i Liberali di Lord Asquith avevano perso la maggioranza assoluta, e solo l’appoggio dei parlamentari dell’IPP consentì loro di tornare al governo.

In cambio, l’IPP ottenne l’Home Rule, lo statuto di autonomia per l’Irlanda al ripristino del Parlamento di Dublino. Uno dei primi atti del nuovo governo, pertanto, fu l’abolizione del diritto di veto per la Camera dei Lords, che alla fine dell’Ottocento aveva bocciato un provvedimento affine. Una volta rimosso il veto dei Lords, per la Home Rule la strada era ormai spianata, e il provvedimento fu approvato senza particolari ostacoli.

Questo che sembrava un onesto compromesso, naufragò dinanzi all’opposizione di due opposti estremismi: i nazionalisti irlandesi, che non volevano l’autonomia, ma l’indipendenza, e quello dei protestanti dell’Ulster, che guardavano l’autonomia con il fumo negli occhi.

Questo sia per motivi etnici e religiosi, sia economici: l’economia dell’Ulster era fortemente integrata con quella inglese e scozzese e le industrie di Belfast si tenevano in piedi grazie alle commesse di Londra. Tagliare questo legame e integrarsi con un paese agricolo e ben lontano dall’industrializzazione, avrebbe portato al collasso economico di tutta la borghesia nord irlandese.

Nel 1912, nella più settentrionale delle Quattro Province, quasi cinquecentomila persone firmarono l’Ulster Covenant in opposizione all’autogoverno, e l’anno dopo fu fondato l’Ulster Volunteer Force (UVF), un’organizzazione paramilitare finalizzata alla resistenza armata a ogni proposito di autogoverno. Insomma, sarebbe bastata una scintilla per fare saltare il tutto, ma l’attentato di Sarajevo sembrava avere congelato tutto, almeno sino alla Pasqua di Sangue del 1916, quando membri dei Volontari irlandesi, guidati dal poeta, insegnante e avvocato Pádraig Pearse, si unirono alla più piccola Irish Citizen Army di James Connolly, occuparono punti chiave e simbolici di Dublino e proclamarono la Repubblica irlandese indipendente dalla Gran Bretagna dal General Post Office.

Rivolta soffocata con la violenza, che costituì un punto di non ritorno: alle elezioni generali del dicembre 1918, infatti, i moderati dell’IPP furono soppiantati dai radicali di Sinn Féin, che rifiutarono di assumere i seggi ottenuti a Westminster e si riunirono nel primo Dáil (Parlamento) a Dublino. Il sogno di personalità quali Lord Edward Carson, l’avvocato dublinese noto per il processo a Oscar Wilde che da qualche anno si era posto alla guida degli Unionisti dell’Ulster, di mantenere l’Irlanda unita sotto la corona era destinato a non avverarsi. D’altro canto, la campagna contro lo Home Rule degli Unionisti dell’Ulster aveva avuto grande risonanza nell’opinione pubblica inglese, che non voleva abbandonare i confratelli protestanti nella mani dei papisti.

Per cui, si cominciò a pensare seriamente a una separazione dell’Irlanda, ma secondo quale confini ? Alcuni chiedevano che l’intero Ulster fosse escluso dallo Home Rule; altri, timorosi che la presenza di un eccessivo numero di Cattolici nell’Ulster britannico avrebbe potuto rivelarsi destabilizzante, chiedevano un’applicazione dell’esenzione a un territorio più circoscritto, come quello delle quattro contee dell’Ulster a maggioranza protestante (Antrim, Armagh, Down, Derry/Londonderry). Sulla stessa linea si ponevano anche alcuni nazionalisti irlandesi, ostili alla partizione, che in questo modo puntavano ad avere un Ulster economicamente instabile e che quindi, a loro avviso, sarebbe stato a un certo punto costretto ad accettare la riunificazione. Alla fine, con il Government of Ireland Act del 1920, si optò per una via media: l’Ulster, che avrebbe avuto un parlamento autonomo, ma distinto da quello dell’Eire, sarebbe stato composto dalle quattro contee a maggioranza protestante più quelle di Tyrone e Fermanagh, dove i Protestanti erano una minoranza superiore al 40%.

Il Trattato Anglo-Irlandese del 1921, che pose fine a una breve guerra tra il Regno Unito e i ribelli irlandesi, confermò tali termini, e nel 1925 una proposta di revisione della linea di confine si concluse in un nulla di fatto, soprattutto per via della forte opposizione del neonato governo nord irlandese.

Ora, se tale soluzione, anche per la fuga in massa dei protestanti dall’Eire, a Dublino non ebbe particolari strascichi, in Ulster divenne presto drammatica: il nuovo governo nord irlandese, dominato dal Partito Unionista dell’Ulster (UUP), invece di dedicarsi alla pacificazione nazionale, fece partire una campagna di discriminazione economica e sociale ai danni dei cattolici: discriminazioni sistemiche nel lavoro, nelle abitazioni e ovviamente in politica, ad esempio mediante la sostituzione del sistema proporzionale con l’uninominale secco per l’assegnazione dei seggi a Stormont e la manipolazione dei collegi elettorali a vantaggio dello UUP (il cosiddetto gerrymandering). I cattolici, a loro volta, boicottarono in masse le rare occasioni di pacificazione.

Gerrymandering che colpiva anche le altre forze di opposizione, come i laburisti, che pure essendo favorevoli all’unione con la Gran Bretagna, contestavano fortemente la politica di apartheid del governo Nord Irlandese.

Nel 1963, le cose sembrarono cambiare: Terence O’Neill, leader dell’ala più riformista dello UUP, fu eletto segretario del Partito e Primo Ministro dell’Ulster. Sin dall’inizio, O’Neill cercò di rilanciare una politica di riconciliazione nazionale, con gesti simbolici, visite a istituzioni cattoliche o l’invito a visitare il Parlamento Nord irlandese al Taoseach Seán Lemass, Primo Ministro dell’Eire, ex membro dell’IRA e protagonista della Pasqua di Sangue, e alla mitigazione delle misure discriminatorie.

Come risultato, parte della comunità cattolica cominciò a schierarsi con il governo e il Sinn Féin accettò di essere integrato, come legittima opposizione nell’architettura istituzionale dell’Ulster. Il problema di O’Neill però, non erano i cattolici, ma i suoi compagni di partito, che lo considerarono un traditore e fecero di tutto per tagliargli le gambe.

La situazione precipitò alla fine degli anni Sessanta con la nascita del Movimento dei Diritti Civili, che reclamava la fine delle discriminazioni e una riforma del sistema elettorale. Inizialmente pacifiche, le proteste degenerarono ben presto in violenti scontri settari, e la non meno violenta repressione operata della polizia nord irlandese non fu certo d’aiuto.

Sotto pressione dall’allora Primo Ministro britannico Harold Wilson, O’Neill accolse alcune delle domande del movimento. Ciò inizialmente sembrò funzionare, portando a una relativa stasi delle proteste, ma nel giro di qualche mese O’Neill si trovò tra l’incudine e il martello. Per gli unionisti radicali, che cercavano di far passare il movimento come legato all’IRA, che aveva ricominciato a operare nell’Ulster nel 1955, O’Neill era ormai un traditore; d’altro canto, nel Movimento dei Diritti Civili, non pochi ritenevano le concessioni insufficienti, e le proteste ripresero con maggior vigore, accompagnate ancora una volta da un crescente corollario di scontri settari.

Nelle elezioni generali del febbraio del 1969, proclamate dallo stesso O’Neill, lo UUP ottenne nuovamente la maggioranza, ma una parte del partito ormai non seguiva più il suo leader, che di lì a poco diede le dimissioni. La situazione stava ormai precipitando: il 12 agosto del 1969, nei quartieri occidentali di Derry, una marcia di protesta della locale popolazione cattolica degenerò in rivolta, con l’intervento dell’esercito – inizialmente solo come forza di interposizione – e la proclamazione dell’area autogestita di Free Derry nei quartieri coinvolti nella rivolta.

La reazione violenta delle truppe inglesi, invece che soffocare la rivolta, diede forza all’IRA, che dichiarò di nuovo guerra alla Gran Bretagna dopo l’uccisione di 13 civili a Derry da parte dei soldati inglese il 30 gennaio 1972 (Bloody Sunday). Il terrorismo irlandese arrivò a colpire anche in territorio britannico, uccidendo anche vittime innocenti. L’apice fu raggiunto quando nel 1981 un gruppo di repubblicani detenuti nelle carceri dell’Irlanda del Nord iniziò lo sciopero della fame ad oltranza per rivendicare il proprio status di detenuti politici. Il primo a lasciarsi morire dopo 66 giorni di digiuno fu Bobby Sands, aveva 27 anni. Una nazione civile come la Gran Bretagna aveva permesso che un suo prigioniero, per di più membro del parlamento, morisse di inedia. Seguì la morte di altri detenuti: sette giorni dopo, il 12 maggio morì Francis Hughes, il 21 maggio morirono Raymond McCreesh e Patsy O’Hara. A loro si sostituirono altri detenuti e l’8 luglio morì Joe McDonnel, poi il 13 luglio Martin Hurson, il 1° agosto Kevin Lynch, il giorno dopo Kieran Doherty, l’8 agosto Thomas McElwee, il 20 agosto Mickey Devine.

Fu un successo politico dell’IRA, che screditò l’avversario a cui si aggiunse un’altra consapevolezza, legata alla demografia: nel censimento del 1961, il 35% degli abitanti erano cattolici. La quota è aumentata al 44% nel 2001 e al 45% nel 2011. Nel frattempo i protestanti sono scesi dal 53% del 2001 al 48% del 2011.

Alla lunga, i protestanti si sarebbero trasformati in una minoranza e la situazione sarebbe stata insostenibile: bisognava quindi andare oltre l’approccio muro contro muro della Thatcher e trovare una soluzione politica, per congelare a tempo indefinito il tutto.

Il coraggio di fare questo lo ebbe Blair, che, a sua volta, ebbe sia la fortuna di incrociare la strada di Gerry Adams, convinto che il tempo lavorasse per la causa nazionalista, sia dal fatto che i partiti non settari dei cattolici e protestanti avessero cominciato a dialogare tra loro.

Tra questi, spiccavano i cattolici socialdemocratici del SDLP, per cui l’obiettivo principale non doveva essere l’Unione dell’Eire, ma l’eliminazioni delle discriminazioni sociali ed economiche, e Alliance, gli unionisti liberali, che riprendevano la politica di riconciliazione nazionale di O’Neill.

Dialogo che portò agli accordi del Venerdì Santo, che prevedevano il coinvolgimento della minoranza cattolica nel governo dell’Ulster, in una sorta di manuale Cencelli in salsa celtica, l’abbandono della violenza come forma di lotta politica, il disarmo dei gruppi paramilitari, l’amnistia per quelli detenuti in relazione a crimini relativi alla lotta di liberazione e la creazione di un Consiglio d’Irlanda con la partecipazione tanto dell’Irlanda del Nord quanto della Repubblica. A tutto ciò, però, si aggiungevano altri punti, come il riconoscimento tanto dell’identità britannica quanto di quella irlandese, con diritto alla doppia cittadinanza e al doppio passaporto per i residenti nell’Ulster, e una chiara road map per un eventuale riunificazione (primo referendum nell’Ulster, trattative per la riunificazione e secondo referendum in tutta l’Irlanda sui termini della stessa).

Il DUP, rappresentando l’ala dura e pura degli Unionisti, capendo che l’accordo poteva aprire un’autostrada per l’unificazione irlandese, pur entrando nel successivo governo di unità nazionale, lo rifiutò; lo stesso fecero le ali estremiste del nazionalismo cattolico, convinte che Gerry Adams avesse allontanato a tempo indefinito un successo che poteva essere a portata di mano.

I fatti, però diedero ragione a Blair: il boom economico e una maggiore condivisione del potere, congelò le dispute a tempo indefinito e cominciò a cambiare lo scenario politico, facendo nascere una sorta di voto di opinione. SDPL e Alliance aumentarono lievemente il loro consenso, trasformando il bacino elettorale, rendendolo trans-confessionale; il primo divenne il partito dei poveri e operai, mentre il secondo dei borghesi ricchi. Poi, si sono diffusi partiti che non hanno nulla a che vedere con la questione irlandese, come i Verdi e i trozkisti di People Before Profit.

Il processo avrebbe, in tempi lunghi, normalizzato la politica dell’Ulster, se non ci fosse messa in mezzo la Brexit. In Ulster, il referendum divenne DUP, convinto che l’UE fosse un cavallo di Troia a favore dell’unità irlandese, contro il resto dei partiti, sia cattolici, sia protestanti, che invece erano consapevoli del ruolo avuto da questa nella crescita economica; ovviamente, il DUP ebbe una batosta colossale.

Invece di rivedere le sue posizioni, il Partito Unionista, fece di tutto per ostacolare qualsiasi compromesso sull’integrazione tra economia europea e Ulster, tanto da complicare la posizione negoziale di Londra.

Boris Johnson, per uscire da questo vicolo cieco, ha proposto un compromesso, o meglio un accrocco abominevole, basato su tre punti

Primo: l’Irlanda del Nord rimarrà nel territorio doganale britannico – cioè applicherà gli stessi dazi validi nel resto del paese per i prodotti importati dall’estero – ma al contempo sarà allineata all’unione doganale europea, che stabilisce dazi uguali in tutta l’UE. La conseguenza di questa ambiguità è che ci saranno dei controlli, presumibilmente nel mare di Irlanda: i dazi britannici saranno applicati a tutti i prodotti che non «corrono il rischio di essere commerciati nell’UE», che cioè resteranno nell’Irlanda del Nord, mentre per tutti gli altri prodotti verranno applicati i dazi europei.

Secondo: Il DUP non avrà più il diritto di respingere le condizioni dell’accordo per l’Irlanda del Nord, come prevedeva la prima proposta di Boris Johnson. Questa opzione è stata sostituita da un voto che l’intero Parlamento nordirlandese terrà dopo quattro anni dell’entrata in vigore dell’accordo.

Terzo: si parlerà in un non chiaro futuro del regime dell’IVA in Irlanda del Nord, se allineato a quello europeo o a quello britannico.

L’elettore medio dell’Ulster, dinanzi a questo bislacca proposta, ha reagito spernacchiando: nelle ultime elezioni, si è verificato un risultato storico: i partiti favorevoli alla riunificazione con l’Eire hanno avuto la maggioranza dei seggi.

Il DDP ne ha avuto otto

Il Sinn Féin sette

SDPL due

Alliance, che ha recentemente ha dichiarato di non pregiudiziali sulla questione Eire, uno

Che succederà quindi ? Abbiamo due possibili scenari. Il primo che Boris Johnson ammorbidisca ulteriormente il compromesso, rendendo l’Ulster una sorta di area a statuto speciale, integrata nell’UE, sempre che questa accetti il compromesso, a rischio di complicare ulteriormente il rapporto con i nazionalisti scozzesi, che biecamente potrebbero chiedere

Perché a Belfast sì e ad Edimburgo no ?

Il secondo è che, magari partendo dalla proposta di Alliance, che prevede una di federazione tra Ulster e Eire, statuto speciale per le quattro contee protestanti e ritorno dell’Irlanda unita nel Commonwealth, si possa avviare il processo previsto dagli accordi di Venerdì Santo; allo stato attuale, è assai probabile una vittoria nazionalista… Il problema è Dublino rischierebbe poi in futuro di confrontarsi con un terrorismo di matrice unionista…

December 15, 2019

Il Mamec di Penne

[image error]

Pochi lo sanno, ma Penne ha anche una tradizione importante nell’arte contemporanea: nel 1967 si svolse la prima edizione di una rassegna di arte proseguita poi fino al 1974 con interesse e partecipazioni soprattutto interregionali. Dal 1986 la manifestazione riprese a livello nazionale con presenze di artisti importanti, divenendo un riferimento fondamentale per il progresso e la conoscenza dell’attività degli artisti contemporanei; fino al 1999 essa ha proposto importanti rassegne che hanno portato in città quanto in Italia si andava sperimentando e segnalandola al panorama nazionale come una delle più vivaci e propositive manifestazioni del settore.

Tale esposizione d’arte ha sempre dialogato, durante la sua storia, con l’esperienza dell’Arazzeria Pennese, altra geniale istituzione nata a Penne nella metà degli anni Sessanta, che ha portato alla realizzazione di straordinari arazzi di grandi maestri dell’Arte del Novecento (Afro, Balla, Brindisi, Accattino, Capogrossi, Calder), facendo incontrare il contemporaneo con la tradizionale tessitura locale.

L’incontro tra queste due realtà, ha portato alla progressiva nascita del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Penne (MAMeC). Percorso che nasce nel 1992, quando il pittore italiano Remo Brindisi donò una serie di quadri.

Negli anni successivi, al nucleo originario si aggiunse la donazione famiglia Di Fabrizio-Savini, sempre con opere del maestro brindisi e nel 2003, quella di Giovanna Vallauri e sua figlia Teresa della collezione di Enrico Galluppi, intellettuale eclettico e multiforme che, attraverso la sua raccolta, ci fornisce un quadro importante della pittura dell’Ottocento e della prima metà del Novecento.

Nel 2011, il tutto fu allestito nello storico palazzo Castiglione, che, posto sul colle del Duomo, presenta un portale del XVI secolo sull’omonima piazza e uno del XVII secolo su via Muzio Pansa. La facciata è arricchita con un balcone con inferriata rigonfia, da finestre frontonate e dall’imponente portale che immette nell’androne, dal quale si snoda la grande scalinata di accesso ai vari appartamenti, ampiamente decorati con stucchi e affreschi.

L’edificio, nato nel tardo Cinquecento, fu ristrutturato alla fine del ‘600 da Ferdinando Castiglione che aggiunse l’ala che ospita il museo e diede il suo nome al palazzo.

L’allestimento del museo è stato realizzato secondo un’ottica innovativa, riducendo al minimo l’impatto sulle strutture esistenti, cercando di non intervenire sulle strutture murarie originali. Essendo l’impiantistica molto invasiva si è scelto di passare con le canalizzazioni a terra, sopra il pavimento esistente, nascondendole con una nuova pavimentazione in legno leggermente sopraelevata. La piattaforma rimane staccata dalle pareti e diventa così un elemento aggiunto chiaramente identificato sul quale si sono creati dei volumi che contengono la climatizzazione, l’illuminazione e la sicurezza. Questi volumi diventano, con le pannellature scorrevoli, supporti espositivi e l’insieme degli interventi architettonici si integra perfettamente con le strutture originarie.

Il museo, oltre alla sezione dedicata al maestro Brindisi, comprende pitture che vanno dal vedutismo di fine Settecento fino alle esperienze delle avanguardie della prima metà del Novecento. Tra le opere i fratelli Palizzi, Antonio Mancini, Filippo De Pisis e Mario Mafai, i ‘Costumi romani’ di Bartolomeo Pinelli e il ‘Busto di donna’ di Vincenzo Gemito.

English refugees were the most prominent element in the Eastern Roman (‘Byzantine’) Varangian Guard from the late 11th to the 13th century

One of the most interesting episodes in Byzantine military history and in medieval English history is the Anglo-Saxon participation and service in the Varangian Guards regiment from the late 11th to the early 13th century.

View original post 2.075 altre parole

December 14, 2019

Palermo tra Savoia, Asburgo e Borbone

[image error]

Nonostante la sua breve durata e qualche ruberia, dominazione sabauda a Palermo fu complessivamente positiva: Vittorio Amedeo II, che sospetto felicissimo di stare lontano da Torino, pur rispettando le prerogative della nobiltà locale e tollerando la sua poca propensione al pagare le tasse, attuò una serie di riforme progressiste, rispettando quanto dichiarato davanti al parlamento siciliano, subito dopo l’incoronazione

I nostri pensieri non sono rivolti ad altro che a cercare di avvantaggiare questo Regno per rimetterlo, secondo la Grazia di Dio, al progresso dei tempi, riportarlo al suo antico lustro e a quello stato cui dovrebbe aspirare per la fecondità del suolo, per la felicità del clima, per la qualità degli abitanti e per l’importanza della sua situazione.

Così Vittorio Amedeo represse le frodi doganali, fece pagare con regolarità le imposte indirette sul commercio dei grani, che avevano ai tempi degli spagnoli la strana abitudine di finire nelle tasche degli appaltatori, costrinse i magistrati ad amministrare la giustizia con onestà e tempestività e pose in in capo ai baroni la responsabilità per i delitti compiuti nei loro feudi.

Inoltre, diede nuovo impulso all’università e fece costruire una flotta, mercantile e da guerra, per i collegamenti tra il regno e il ducato di Savoia, il che fu una sorta di intervento keynesiano a favore del porto di Palermo.

Purtroppo per lui, Vittorio Amedeo II prese due decisioni, con il senno di poi, avventate: obbligò i nobili a pagare i loro debiti ed eliminò l’esenzione delle gabelle di cui godevano gli enti ecclesiastici, cosa che portò a una crisi diplomatica con il Papa Re, la cosiddetta controversia liparota.

Controversia che nacque, a dire il vero, da una questione al limite del demenziale: alcuni esattori di imposte avevano sottoposto al tributo del plateatico un sacco di ceci che gli incaricati del vescovo di Lipari volevano vendere sulla piazza del mercato. Il vescovo, che riteneva lesi i suoi antichi privilegi, reagì imponendo la scomunica. Contro di essa fu fatto ricorso al re, tramite il tribunale della Regia Monarchia, che, appellandosi a un vecchio cavillo risalente all’epoca normanna, eliminò la scomunica, cosa che mandò su tutte le furie Clemente XI…

Queste due vicende, provocarono il malumore delle classe dirigente palermitana, che si appellò a una clausola della pace di Utrecht

Tutte le immunità in uso in Sicilia non sarebbero state abrogate

e di conseguenza si appellò a Madrid, che colse la palla al balzo e nel 1718, la utilizzò come alibi per giustificare il suo tentativo di riappropriarsi della Sicilia. Il ritorno del governo spagnolo, però, venne soffocato dall’intervento della Quadruplice Alleanza, formata da Francia, Inghilterra, Austria e Olanda. Le truppe iberiche vennero così battute a Pachino per mare dagli inglesi e a Francavilla dagli Austriaci.

Con la pace, Vittorio Amedeo II dovette scambiare la Sicilia con la Sardegna, che era toccata in precedenza all’Austria. L’arrivo degli imperiali fu visto dai nobili filo spagnoli, come una di castigo divino, per cui emigrarono in massa verso Madrid.

A dire il vero, non è che ebbero tutti i torti, dato che Carlo VI d’Asburgo, avendo ottenuto il regno per diritto di conquista, non si riteneva più legato al mantenimento dei numerosi privilegi del regno, rispettati, invece, da tutti i regnanti precedenti a partire da re Pietro III di Aragona a cui l’isola si era volontariamente data.

Nonostante questi bellicosi propositi, l’imperatore d’Austria era consapevole che senza un minimo di compromesso, la Sicilia sarebbe stata difficilmente governabile da Vienna: per cui, su suggerimento dell’arcivescovo di Valenza, i privilegi del Regno furono concessi «per nuova grazia» dall’Imperatore, ma, comunque, con la condizione che il loro mantenimento era subordinato al comportamento che i siciliani avrebbero tenuto nei confronti del loro “nuovo” monarca.

Al contempo, fu raggiunto un accordo sulla controversia liparota e fu deciso di scegliere i viceré nell’ambito della nobiltà palermitana. Infine, fu proseguita la politica riformatrice piemontese. Per prima cosa, furono affrontati i numerosi problemi d’ordine pubblico dell’isola: furono contrastate con energia le incursioni piratesche e le corruzione dei pubblici ufficiali, non fu data tregua al banditismo e infine furono introdotte delle regole a tutela degli schiavi.

Fu lanciato un programma di opere pubbliche, per modernizzare e ampliare rete stradale isolana, e di riorganizzazione dell’economia locale: Messina divenne un porto franco, fu fondata una compagnia commerciale a Palermo e fu rilanciata l’industria locale, con una serie di dazi a protezione delle sue produzioni e di esenzioni fiscali.

Per finanziare tutti questi interventi, Vienna aumentò le tasse in Sicilia e pretese che le pagassero tutti, baroni compresi: così, tra i nobili palermitani, si sviluppò una sorta di versione in grande stile de “L’ora legale” di Ficarra e Picone…

Di conseguenza, l’arrivo di Carlo III di Borbone nel 1734, che ripropose il regime fiscale precedente, fu vista come una sorta di liberazione, tanto che, per celebrare il nuovo sovrano, rispettando la tradizione locale, il Senato palermitano decise di erigere un pomposo monumento sul Piano della Misericordia, la nostra Piazza Sant’Anna, dove c’è Palazzo Valguarnera-Gangi.

L’incarico fu affidato fu affidato a Francesco Ferrigno, l’architetto ufficiale del Senato Palermitano, che, peculiarità tipica del barocco e rococò siciliano, era un anche un religioso: la scelta, oltre per motivi di risparmio, fu legata anche al fatto che il cappuccino stava anche ristrutturando la facciata della vicina chiesa di Sant’Anna, parzialmente crollata per il terremoto di Terrasini del 1726; ciò, faceva ben sperare sul fatto che le due opere non facessero troppo a pugni tra loro.

Purtroppo, i senatori palermitani furono troppo ottimisti: Ferrigno, trascinato dall’entusiasmo, decise di esagerare sia sulle dimensioni, sia sulle decorazioni.

Concepì infatti un pesante basamento di forma triangolare collocato su cinque gradini, sovrastato da uno zoccolo marmoreo, sul quale posavano 3 statue genuflesse rappresentanti l’Eresia, l’Islamismo e lo Scisma Ortodosso, ovvero i 3 principali nemici della cattolicità, ignaro del fatto che Carlo III a tutto pensava, tranne che atteggiarsi a nuovo Filippo II.

Al centro del già ingombrante monumento, svettava un alto piedistallo adornato di emblemi e lapidi, in cima al quale una statua di Carlo III brandiva uno spadone, nell’atto di sottomettere i nemici sottostanti. Il 25 luglio 1736, il monumento fu inaugurato in pompa magna, alla presenza dell’allora viceré Pietro de Castro Figueroa, accompagnato da colpi di cannone, fuochi d’artificio ed una grande folla.

Sin dall’inizio, però, si manifestarono i problemi: l’accrocco era troppo ingombrante e ostacolando il traffico dei carri e delle carrozze, era una delle principali cause degli ingorghi nel centro di Palermo dell’epoca.

Poi, sempre in ottica di risparmio, l’incarico di scolpire le statue fu dato al fratello Marabitti più economico, ma ahimè, meno dotato, ossia Lorenzo: così il povero Carlo III, che già di suo non era un adone, fu rappresentato come un misto tra Quasimodo e Capitan Fracassa.

Così, passato l’entusiamo per il ritorno dei Borboni, dopo qualche anno, fu deciso di smantellare il tutto. La statua di Carlo III venne collocata vicina a quella del suo lontano parente Carlo II, su un nuovo piedistallo del Foro Borbonico, l’odierno Foro Italico, nei pressi della Porta dei Greci.

Le tre statue “di contorno” furono ribattezzate Rabbia, Ira e Invidia e poste all’interno della Villa Giulia, al cospetto del Genio di Palermo, scolpita dal fratello Marabitti bravo, Ignazio. Ironicamente queste tre sculture sono le uniche ad essere sopravvissute oggi, dato che durante i moti del 1820 la figura del povero sovrano fu fatta a pezzi, insieme a quelle dei suoi predecessori e successori.

Individuati per la prima volta due “coni di profumo”

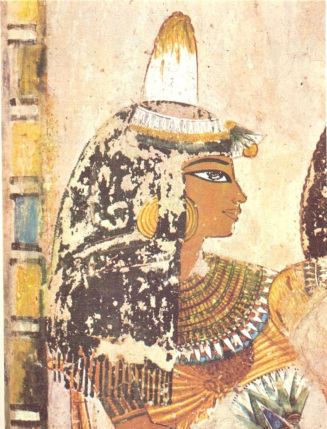

Source: Amarna Project

Source: Amarna Project

Sono tra gli oggetti più peculiari della produzione iconografica dell’antico Egitto, ma, per assurdo, non se ne aveva nemmeno un singolo esemplare tangibile… almeno fino ad oggi: i coni di profumo.

Dalla XVIII dinastia (1550 a.C. circa) fino all’età tolemaica (30 a.C.), nelle rappresentazioni pittoriche su pareti delle tombe, stele o sarcofagi si notano spesso questi caratteristici “copricapo”, di solito bianchi con striature scure a zig zag, sulle teste dei defunti banchettanti, ma anche di ballerine, musiciste e sacerdoti. La mancanza di un riscontro reale da un contesto archeologico, unita al fatto che non si conosce nemmeno la parola adottata dagli Egizi per definire questi oggetti, ha da sempre creato un acceso dibattito tra gli egittologi. Alcuni studiosi, infatti, dubitavano addirittura dell’esistenza concreta dei coni considerandoli un mero espediente iconografico per esprimere una simbologia legata alla sessualità e fertilità, alla rinascita dopo la morte, all’ostentazione di…

Dalla XVIII dinastia (1550 a.C. circa) fino all’età tolemaica (30 a.C.), nelle rappresentazioni pittoriche su pareti delle tombe, stele o sarcofagi si notano spesso questi caratteristici “copricapo”, di solito bianchi con striature scure a zig zag, sulle teste dei defunti banchettanti, ma anche di ballerine, musiciste e sacerdoti. La mancanza di un riscontro reale da un contesto archeologico, unita al fatto che non si conosce nemmeno la parola adottata dagli Egizi per definire questi oggetti, ha da sempre creato un acceso dibattito tra gli egittologi. Alcuni studiosi, infatti, dubitavano addirittura dell’esistenza concreta dei coni considerandoli un mero espediente iconografico per esprimere una simbologia legata alla sessualità e fertilità, alla rinascita dopo la morte, all’ostentazione di…

View original post 336 altre parole

The historical importance of the westward movement of the Huns into Europe

A new enemy was on the horizon, an enemy of Teuton and Roman alike. The nomad hordes known to history as the Huns appeared in the reign of Emperor Valens west of the Caspian Sea, and swept over southern Russia.

View original post 1.623 altre parole

December 13, 2019

I primi eventi di Natale all’Esquilino

[image error]

Sperando che le previsioni meteorologiche abbiano ragione e che il tempo si rimetta, segnalo due eventi di questo fine settimana all’Esquilino.

Il primo, che si tiene sabato, in quello che, nonostante l’antipatia di politicanti trombati e radical chic, è uno dei cuori pulsanti del Rione, che ne custodisce la memoria e ne costruisce, con tutti i problemi e le difficoltà del caso, il futuro, ossia il Mercato, si intitola

È Natale DoniAmo al Nuovo Mercato Esquilino!

ed è organizzato da Roma Salvacibo – ReFoodgees e Mercati d’Autore

ossia le associazioni che da qualche mese raccolgono dai banchi le eccedenze alimentari, ancora edibili redistribuisce ai cittadini in difficoltà economica: frutta e verdura che altrimenti finirebbero tra i rifiuti vengono raccolte e consegnate a chi ne ha bisogno, in un virtuoso esempio di economia circolare.

Per descrivere bene l’evento, lascio la parola agli organizzatori

Ecco il secondo appuntamento con Mercati d’Autore al Nuovo Mercato Esquilino: come qualsiasi Natale che si rispetti, abbiamo organizzato nel Giardino di Confucio un mercatino di artigianato e cibo equo-solidale dove potrete acquistare i vostri preziosi regali natalizi!

December 12, 2019

Raffaello Architetto (Parte III)

[image error]

Un’altra importante commissione nell’edilizia privata giunse a Raffaello, da quello che oggi chiameremmo una clientela amica: Giovanni Battista Branconio dell’Aquila, personaggio degno di un romanzo.

Giovanni Battista era il rampollo di una ricca famiglia di imprenditori de l’Aquila, che, da ragazzo, era stato spedito a Roma per imparare il mestiere dell’orafo. Il caso volle che, come apprendista, si trovasse a lavorare ella bottega di fiducia del cardinale Galeotto Franciotti della Rovere, nipote di papa Giulio II.

Giovanni Battista e il cardinale divennero ottimi amici; ciò gli permise di cominciare a frequentare la curia romana, dove scoprì di essere più portato nel tessere intrighi politici, che a fondere calici e gioielli.

Entrato al servizio di Giovanni de’ Medici, tanto brigò per la sua elezione al soglio pontificio, che il neo eletto Leone X lo nominò consigliere e “cameriere segreto”, riempendolo al contempo di commende e benefici ecclesiastici. Cosa che provocò le invidie di parecchie malelingue, tra cui il solito Aretino, che nella commedia La Cortigiana, lo definì

già orefice, et poi camarier del papa pel mezo de la cognata

riferimento maligno è all’attrazione di Leone X per la senese Porzia, moglie di Fabiano Branconio, fratello di Giovanni Battista e trasferitosi anch’esso a Roma.

[image error]

L’incarico più strano che ebbe Giovanni Battista da Leone X fu forse quello di custode di Annone, un elefante bianco addomesticato, originario dell’isola di Ceylon, donato al papa dal Manuele d’Aviz di Portogallo.

La nave che trasportava Annone arrivò da Lisbona a Roma il 12 marzo 1514, quando l’elefante aveva circa quattro anni. Dopo il suo arrivo venne portato in processione per le strade della capitale, tra due ali di folla entusiasta, insieme a due leopardi, una pantera, alcuni pappagalli, tacchini rari e cavalli indiani. Il pachiderma aveva sulla groppa un palanchino, fatto d’argento, a forma di castello, contenente un cofano con dei doni reali, tra cui paramenti ricamati in perle e pietre preziose e monete d’oro coniate per l’occasione.

Leone X attendeva l’arrivo del corteo a Castel Sant’Angelo; una volta giunto al suo cospetto, Annone si inginocchiò per tre volte in segno di omaggio, strofinandogli la proboscide sulle pantofole; poi, obbedendo ad un cenno del suo custode indiano, aspirò l’acqua con la proboscide da un secchio e la spruzzò non solo contro i cardinali, ma anche contro la folla.

In un primo tempo l’elefante venne posto in una struttura chiusa nel cortile del Belvedere, a quel tempo in costruzione, poi venne trasferito in un particolare edificio tra la Basilica di San Pietro e il Palazzo Apostolico, vicino a Borgo Sant’Angelo (una strada nel rione Borgo). Il suo arrivo venne commemorato in poesie e in arte. Pasquale Malaspina scrisse:

«Nel Belvedere prima del grande Pastore

Venne condotto l’addestrato elefante

che danzava con tanta grazia e tanto amore

che difficilmente un uomo avrebbe potuto ballare meglio»

I cronisti dell’epoca parlarono di lui come di un animale straordinariamente intelligente, che spesso si prestava a balli, spruzzi d’acqua con la proboscide e scherzi vari. Annone divenne una “mascotte” nella corte papale, fu il protagonista nelle processioni in città e il suo mantenimento costava circa cento ducati l’anno.

Due anni dopo il suo arrivo a Roma, si ammalò improvvisamente; i medici cercarono di curarlo, ma il 16 giugno 1516 morì di angina all’età di sette anni, stroncato dal clima umido della città, con il papa al suo fianco. Annone venne sepolto nel Cortile del Belvedere. Branconio dedicò ad Annone un epitaffio latino, che tradotto in italiano suonerebbe così

Voi o numi, la vita che, dovuta alla nostra natura di elefante, ci fu rapita dalla sorte, aggiungete a quella del grande Leone

e che venne apposto in una torre presso l’ingresso al palazzo vaticano insieme ad un ritratto dell’animale dipinto da Raffaello. I due si conobbero perché Giovanni Battista fungeva da consigliere artistico di Leone X e quindi doveva essere consultato per ogni commissione e strano a dirsi, svilupparono una profonda amicizia, tanto che l’aquilano divenne esecutore testamentario dell’artista assieme al vescovo Baldassarre Turini.

Il 30 agosto 1518, Giovanni Battista si fece regalare dal padre Marino, ricordiamoci che era ricco di famiglia, un terreno a Borgo Nuovo, proprio davanti la basilica di San Pietro; posizione ideale per edificare un palazzetto che, nelle sue forme architettoniche, potesse celebrare la sua rapida ascesa sociale.

E per fare questo, coinvolse Raffaello, che oltre a diventare uno dei massimi esperti dell’epoca in tale tipologia edilizia, era impegnato nella realizzazione di quello che è la sua più importante opera architettonica: Villa Madama.

L’Urbinate, invece di rispondergli picche o fare come il Bramante in situazioni analoghe, ossia tirarla per le lunghe a tempo indefinito, per l’amicizia con il committente, si mise di buzzo buono: nel 1520, alla vigilia della sua morte, i lavori risultavano terminati.

A dire il vero, neppure Giovanni Battista si godette a lungo il palazzetto: nel 1522 morì e il palazzo, per la sua posizione, fu ambito soprattutto da alti prelati, finché non venne distrutto nel 1661 per far posto al colonnato del Bernini.

Nel progettare l’edificio, Raffaello si trovò ad affrontare i soliti vincoli dell’area: da una parte, garantire una ricca rendita immobiliare al proprietario, destinando un’ampia metratura alle botteghe da affittare, dall’altra la solita questione dello sviluppo in altezza, per usufruire degli sgravi fiscali pontifici.

In compenso, non si trovava davanti a un lotto di terreno disgraziato, come quello di Jacopo da Brescia; Marino aveva regalato al figlio un ampio terreno rettangolare, che consentiva la costruzione di un edificio con botteghe, loggia d’ingresso, cortile, giardino, ampio scalone, sala di rappresentanza e numerosi altri ambienti nei piani superiori.

In più Giovanni Battista non poneva vincoli alla creatività di Raffaello: l’importante era che il risultato fosse un monumento a testimonianza della grandezza del suo ego; per fare questo, oltre a concepire uno degli edifici più alti di Borgo, più di 18 metri, l’Urbinate diede fondo alla sua creatività, andando oltre il modello bramantesco e concependo una facciata, che si può considerare come uno dei punti di partenza dell’architettura manierista e che influenzò gli sviluppi futuri Dell’architettura romana, ispirando ad esempio Palazzo Spada.

[image error]

La facciata del palazzo era formata da cinque assi, in modo da ricavare al piano terra solo due vani per le botteghe ed uno centrale per il portale. In una ben definita sequenza ritmica, tutti i vuoti e i pieni del primo piano andavano a corrispondere a quelli dei piani superiori, in una perfetta dimensione simmetrica e armonica: nel piano nobile i campi ciechi sono occupati da nicchie con statue; tra le aperture del mezzanino fu inserito un fregio continuo di festoni; per le finestre dell’attico vi era invece l’alternanza con una decorazione ad affresco. Il risultato ottenuto non fu solo l’autonomia dei singoli piani, ma anche la crescita piramidale delle varie unità di ogni singolo piano.

Il problema di creare, nel piano nobile, arcate esageratamente ampie rispetto alle finestre, venne risolto da Raffaello riducendo le dimensioni delle arcate per poterle combinare con le dimensioni delle campate sottostanti e introducendo delle nicchie tra una finestra e l’altra.

Il pian terreno, invece del solito banale bugnato tanto amato dal Bramante, presentava colonne tuscaniche addossate alla parete che inquadravano degli archi e che erano sovrastate da una trabeazione continua; il piano nobile invece era caratterizzato dall’alternanza, ripresa dai Mercati di Traiano, di nicchie e finestre, queste ultime incorniciate in una serie di edicole, ispirate da quelle del Pantheon, sormontate da timpani ricurvi e triangolari, oltre le quali correva una fascia decorata con festoni da Giovanni da Udine che conteneva un piano mezzanino. L’edificio era poi completato da un piano attico con un cornicione e triglifi.

Facciata che di fatto abbandonò gli ordini classici, rompendo così la tradizione da Palazzo Rucellai, e che superò anche la tradizionale distinzione chiara tra elementi portanti e parti di riempimento.

La decorazione in stucco di Giovanni da Udine, che utilizzava come elementi decorativi statue, tondi, figurazioni simboliche, pannelli dipinti, citando quella presente negli archi trionfali romani, era una citazione degli interessi antiquari che accumunavano Giovanni Battista, grande collezionista d’arte antica, e Raffaello, che nel 1515 era stato nominato da Papa Leone X “presidente di tutti i marmi e di tutte le pietre che si scaveranno in Roma”.

Al contempo, in maniera quasi ossessiva, appariva nella decorazione la rappresentazione dell’Aquila; senza dubbio citazione dell’antico, ma anche un ricordare con orgoglio le origini abruzzesi del committente.

Alessio Brugnoli's Blog