Dya Ragil's Blog, page 2

July 29, 2017

Barangkali Itu yang Disebut Adaptasi

Belakangan ini, saya memikirkan kembali tentang apa yang sebenarnya saya harapkan dari perjalanan menulis saya selama lebih dari sepuluh tahun. Agak memalukan, memang, untuk menyerah terhadap inti diri kita hanya agar mendapatkan sesuatu bernama kepantasan di depan semua orang. Dan itu berlaku dalam banyak hal. Kepenulisan, juga kehidupan.

Barangkali itu yang disebut dengan adaptasi.

Awal saya tertarik pada dunia literasi--maksud saya, benar-benar tertarik dan bukan hanya sebagai penuntas kewajiban mengerjakan tugas Bahasa Indonesia--adalah ketika saya SMA. Dulu saya sangat suka menggambar, sampai pada tahapan dimintai beberapa teman untuk menggambarkan pesanan mereka. Gratis, tentu saja. Zaman segitu mana saya sempat berpikir untuk minta komisi, sih. Lagi pula, saya juga sadar, teman-teman saya tidak punya kemewahan untuk mendapatkan uang saku yang berlebihan, sama seperti saya. Apalagi saya cukup menikmati mengerjakan pesanan-pesanan itu. Senang juga ketika komik absurd yang saya gambar di buku tulis mendapatkan apresiasi mereka. Jadi, no harm done.

Namun, saya lelah, kadang-kadang. Saya sangat suka menggambar, tapi tangan saya tidak didesain untuk melakukan itu non-stop. Jadi, saya menenggelamkan diri di antara tumpukan buku di perpustakaan sekolah. Di sana, saya mulai berkawan dengan sastra-sastra klasik. Mulai berkenalan dengan puisi. Mulai berkisah dalam wujud tulisan tangan.

Kemudian terjadilah keironisan kedua dalam perjalanan kepenulisan saya.

Meskipun dua cerpen saya yang terbit dalam dua buku kumpulan cerpen yang berbeda adalah fantasi, dua novel pertama saya justru melipir ke arah cerita remaja. Seperti yang saya katakan di atas, barangkali itu hanya adaptasi. Saya cukup sadar diri bahwa dunia perfantasian Indonesia tidak segemilang luar negeri. Terutama jika merambah ke area high fantasy, di mana penulis harus membuat dunia sendiri yang benar-benar berbeda dengan bumi. Saya pun kehilangan harapan. Fantasi hanya saya jadikan sumber kenikmatan dalam menjalani ruwetnya kehidupan. Dan saat penerbit mayor beradu cepat mengadakan lomba-lomba novel remaja, saya memutuskan untuk menantang diri sendiri.

YARN (Young Adult Realistic Novel) dari Ice Cube Publisher menjadi yang pertama membuka jalan bagi saya. Meskipun apa yang dikisahkan dalam YARN adalah lika-liku kehidupan remaja dan dewasa muda, saya mendekap peluang itu erat-erat. GWP (Gramedia Writing Project) menjadi yang kedua. Perlahan, saya pun mulai menerima diri saya sebagai penulis non-fantasi.

Saya pikir, menyedihkan sekali, ya, kehilangan harapan untuk bisa mewujudkan semua cerita fantasi saya yang tersebar baik di Kemudian maupun di Wattpad (akun pribadi dan akun bersama) menjadi berbentuk buku. Indie menjadi pilihan, tentu saja. Namun, keterbatasan dana dan ketidakmampuan saya dalam hal marketing, sudah lebih dari cukup untuk membuat saya berpikir ulang.

Lalu, tempo hari--saya lupa kapan--percakapan dengan salah seorang editor membuat saya tersenyum. Harapan saya yang sempat lenyap selama bertahun-tahun, muncul kembali. Dan saya pun terpecut. Belum saatnya bagi saya untuk melepaskan impian itu: menjadi penulis fantasi.

Anehnya, semangat yang mendadak muncul itu berpengaruh pada naskah-naskah lain saya yang terbengkalai. Dan itu tidak hanya satu atau dua naskah. Dan nyaris seluruhnya bukan fantasi. Setelah menuntaskan perencanaan plot, saya sudah menjadwalkan untuk menyelesaikan tiga naskah hingga akhir tahun ini, dua di antaranya bukan fantasi. Itu aneh, sekaligus juga menyenangkan.

Sekarang, bagi saya, tidak penting lagi apakah novel saya yang berhasil terbit bergenre fantasi atau bukan-fantasi. Tidak penting. Sebab, orang-orang mengenal saya sebagai seorang penulis saja sudah merupakan kemewahan yang tak lagi tidak terjangkau.

Itu sudah lebih dari cukup.

Selamat malam~

Barangkali itu yang disebut dengan adaptasi.

Awal saya tertarik pada dunia literasi--maksud saya, benar-benar tertarik dan bukan hanya sebagai penuntas kewajiban mengerjakan tugas Bahasa Indonesia--adalah ketika saya SMA. Dulu saya sangat suka menggambar, sampai pada tahapan dimintai beberapa teman untuk menggambarkan pesanan mereka. Gratis, tentu saja. Zaman segitu mana saya sempat berpikir untuk minta komisi, sih. Lagi pula, saya juga sadar, teman-teman saya tidak punya kemewahan untuk mendapatkan uang saku yang berlebihan, sama seperti saya. Apalagi saya cukup menikmati mengerjakan pesanan-pesanan itu. Senang juga ketika komik absurd yang saya gambar di buku tulis mendapatkan apresiasi mereka. Jadi, no harm done.

Namun, saya lelah, kadang-kadang. Saya sangat suka menggambar, tapi tangan saya tidak didesain untuk melakukan itu non-stop. Jadi, saya menenggelamkan diri di antara tumpukan buku di perpustakaan sekolah. Di sana, saya mulai berkawan dengan sastra-sastra klasik. Mulai berkenalan dengan puisi. Mulai berkisah dalam wujud tulisan tangan.

Kemudian terjadilah keironisan kedua dalam perjalanan kepenulisan saya.

Meskipun dua cerpen saya yang terbit dalam dua buku kumpulan cerpen yang berbeda adalah fantasi, dua novel pertama saya justru melipir ke arah cerita remaja. Seperti yang saya katakan di atas, barangkali itu hanya adaptasi. Saya cukup sadar diri bahwa dunia perfantasian Indonesia tidak segemilang luar negeri. Terutama jika merambah ke area high fantasy, di mana penulis harus membuat dunia sendiri yang benar-benar berbeda dengan bumi. Saya pun kehilangan harapan. Fantasi hanya saya jadikan sumber kenikmatan dalam menjalani ruwetnya kehidupan. Dan saat penerbit mayor beradu cepat mengadakan lomba-lomba novel remaja, saya memutuskan untuk menantang diri sendiri.

YARN (Young Adult Realistic Novel) dari Ice Cube Publisher menjadi yang pertama membuka jalan bagi saya. Meskipun apa yang dikisahkan dalam YARN adalah lika-liku kehidupan remaja dan dewasa muda, saya mendekap peluang itu erat-erat. GWP (Gramedia Writing Project) menjadi yang kedua. Perlahan, saya pun mulai menerima diri saya sebagai penulis non-fantasi.

Saya pikir, menyedihkan sekali, ya, kehilangan harapan untuk bisa mewujudkan semua cerita fantasi saya yang tersebar baik di Kemudian maupun di Wattpad (akun pribadi dan akun bersama) menjadi berbentuk buku. Indie menjadi pilihan, tentu saja. Namun, keterbatasan dana dan ketidakmampuan saya dalam hal marketing, sudah lebih dari cukup untuk membuat saya berpikir ulang.

Lalu, tempo hari--saya lupa kapan--percakapan dengan salah seorang editor membuat saya tersenyum. Harapan saya yang sempat lenyap selama bertahun-tahun, muncul kembali. Dan saya pun terpecut. Belum saatnya bagi saya untuk melepaskan impian itu: menjadi penulis fantasi.

Anehnya, semangat yang mendadak muncul itu berpengaruh pada naskah-naskah lain saya yang terbengkalai. Dan itu tidak hanya satu atau dua naskah. Dan nyaris seluruhnya bukan fantasi. Setelah menuntaskan perencanaan plot, saya sudah menjadwalkan untuk menyelesaikan tiga naskah hingga akhir tahun ini, dua di antaranya bukan fantasi. Itu aneh, sekaligus juga menyenangkan.

Sekarang, bagi saya, tidak penting lagi apakah novel saya yang berhasil terbit bergenre fantasi atau bukan-fantasi. Tidak penting. Sebab, orang-orang mengenal saya sebagai seorang penulis saja sudah merupakan kemewahan yang tak lagi tidak terjangkau.

Itu sudah lebih dari cukup.

Selamat malam~

Published on July 29, 2017 11:03

November 27, 2016

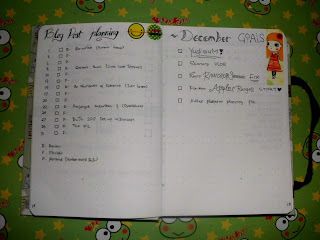

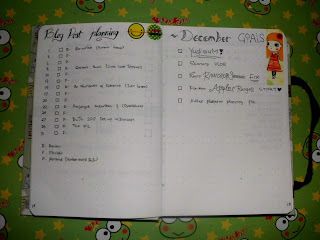

Bullet Journal: December Setup

Waw, Tak terasa sebentar lagi November berakhir dan sudah waktunya bagi saya untuk membuat halaman-halaman baru bullet journal edisi Desember. Yeah, fortunately, I did it a week ago.

Pada postingan saya sebelumnya di lapak ini, saya sudah bercerita sekelumit tentang Bullet Journal . Jadi, saya tidak akan terlalu banyak menyampah tentang pengertian atau pengantar atau blablabla tentang hal itu lagi. Hal yang paling menyenangkan dalam bullet journal adalah kita bisa menentukan aturan dan metode kita sendiri.

Bullet journal adalah semacam planner analog. Kita menggunakan jurnal kosong dan pulpen untuk mengisinya. Planner digital dalam bentuk aplikasi ponsel memang sudah menjamur di mana-mana, tapi saya pribadi lebih memilih bisa menuliskannya sendiri, memaksa jari-jemari untuk berolahraga. Lagi pula, aroma kertas lebih spesial daripada aroma ponsel, jadi yah... that's it.

Oke, jadi inilah setup bullet jounal saya untuk bulan ini. Mari kita mulai~

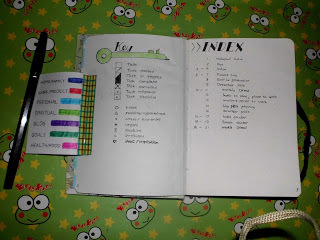

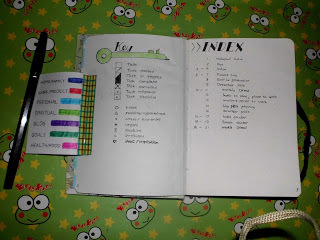

Intinya, index adalah daftar isi, memudahkan kita untuk mencari hal yang ingin kita cari di halaman-halaman berikutnya.

Oh, iya, saya juga menggunakan sistem color coding untuk membedakan tiap topik dalam jurnal ini. Dan jika dilihat, di sebelah halaman Index ada sederet kunci yang menunjukkan sudah sampai di mana to-do list yang harus dikerjaan hari itu.

Future Log

Ini adalah halaman di mana kita bisa melihat hal-hal apa saja yang akan terjadi dalam satu tahun atau enam bulan atau terserah kita mau mengaturnya untuk berapa bulan. Dan semua itu bisa dicek hanya dengan sekali lihat tanpa perlu membolak-balik halaman, semacam kalender mini yang disertai catatan hari-hari penting.

Monthly Log

Tidak ada aturan yang menyuruh kita memulai bullet journal pada Januari, jadi kita bebas memulainya dari mana pun, bahkan pertengahan bulan. Saya sendiri pertama kali memulai bullet journal adalah pertengahan Oktober tahun ini dan keterusan sampai sekarang. Nah, pada buku bullet journal yang baru ini, saya memulai dari Desember.

Nah, untuk monthly log, kita bisa mengecek apa yang terjadi dalam satu bulan dengan sekali lihat. Saya memberi kotak-kotak pada setiap tanggal, untuk nantinya saya tuliskan apa hal penting yang akan terjadi di hari itu. Bisa ultah kenalan, bisa pertemuan penting dengan seseorang, bisa hal penting yang harus dikerjakan, bisa deadline tugas, atau apa pun.

Collections

Inilah asyiknya bullet journal, kita bisa menambahi apa pun yang kita suka, misalkan saja buku yang ingin dibaca dalam sebulan, film yang ingin ditonton, tempat yang ingin dikunjungi, habit tracker dan segala jenis tracker yang lain, apa saja boleh.

Weekly Log

Di sini kita bisa menuliskan segala hal yang terjadi dalam satu minggu, bahkan juga menyertakan tracker mingguan. Weekly log tidak wajib ada, tentu saja. Ada beberapa orang yang lebih suka tidak menggunakan weekly log dan langsung membuat daily log. Seperti yang saya bilang, sifat bullet journal sangat fleksibel, jadi tidak masalah jika bullet journal tidak digunakan sebagai planner. Sesuka kita saja. Apa yang kita butuhkan, itu yang kita pakai.

Daily Log

Hmm, saya tidak punya contoh gambarnya karena memang belum saya buat. Daily log biasanya mencakup to-do list yang butuh kita lakukan hari itu juga. Saya biasanya membuatnya di pagi hari on the spot, bukan hari sebelumnya. Jadi mohon maaf jika tidak ada gambar pada topik yang satu ini. Mungkin pada postingan berikutnya, saya akan berbagi tentang daily log secara khusus setelah satu minggu terlewati.

Oke, begitulah, jika kamu punya sebuah buku jurnal yang masih kosong, coba saja menggunakannya sebagai bullet journal. Trust me, it's worth to try, tapi jika kamu lebih suka dengan sistem digital juga tidak masalah. Semua orang punya caranya masing-masing untuk merencanakan hari-hari mereka, bukan?

Namun, jika kamu ada secuil saja ketertarikan, bullet journal layak dicoba.

Pada postingan saya sebelumnya di lapak ini, saya sudah bercerita sekelumit tentang Bullet Journal . Jadi, saya tidak akan terlalu banyak menyampah tentang pengertian atau pengantar atau blablabla tentang hal itu lagi. Hal yang paling menyenangkan dalam bullet journal adalah kita bisa menentukan aturan dan metode kita sendiri.

Bullet journal adalah semacam planner analog. Kita menggunakan jurnal kosong dan pulpen untuk mengisinya. Planner digital dalam bentuk aplikasi ponsel memang sudah menjamur di mana-mana, tapi saya pribadi lebih memilih bisa menuliskannya sendiri, memaksa jari-jemari untuk berolahraga. Lagi pula, aroma kertas lebih spesial daripada aroma ponsel, jadi yah... that's it.

Oke, jadi inilah setup bullet jounal saya untuk bulan ini. Mari kita mulai~

Intinya, index adalah daftar isi, memudahkan kita untuk mencari hal yang ingin kita cari di halaman-halaman berikutnya.

Oh, iya, saya juga menggunakan sistem color coding untuk membedakan tiap topik dalam jurnal ini. Dan jika dilihat, di sebelah halaman Index ada sederet kunci yang menunjukkan sudah sampai di mana to-do list yang harus dikerjaan hari itu.

Future Log

Ini adalah halaman di mana kita bisa melihat hal-hal apa saja yang akan terjadi dalam satu tahun atau enam bulan atau terserah kita mau mengaturnya untuk berapa bulan. Dan semua itu bisa dicek hanya dengan sekali lihat tanpa perlu membolak-balik halaman, semacam kalender mini yang disertai catatan hari-hari penting.

Monthly Log

Tidak ada aturan yang menyuruh kita memulai bullet journal pada Januari, jadi kita bebas memulainya dari mana pun, bahkan pertengahan bulan. Saya sendiri pertama kali memulai bullet journal adalah pertengahan Oktober tahun ini dan keterusan sampai sekarang. Nah, pada buku bullet journal yang baru ini, saya memulai dari Desember.

Nah, untuk monthly log, kita bisa mengecek apa yang terjadi dalam satu bulan dengan sekali lihat. Saya memberi kotak-kotak pada setiap tanggal, untuk nantinya saya tuliskan apa hal penting yang akan terjadi di hari itu. Bisa ultah kenalan, bisa pertemuan penting dengan seseorang, bisa hal penting yang harus dikerjakan, bisa deadline tugas, atau apa pun.

Collections

Inilah asyiknya bullet journal, kita bisa menambahi apa pun yang kita suka, misalkan saja buku yang ingin dibaca dalam sebulan, film yang ingin ditonton, tempat yang ingin dikunjungi, habit tracker dan segala jenis tracker yang lain, apa saja boleh.

Weekly Log

Di sini kita bisa menuliskan segala hal yang terjadi dalam satu minggu, bahkan juga menyertakan tracker mingguan. Weekly log tidak wajib ada, tentu saja. Ada beberapa orang yang lebih suka tidak menggunakan weekly log dan langsung membuat daily log. Seperti yang saya bilang, sifat bullet journal sangat fleksibel, jadi tidak masalah jika bullet journal tidak digunakan sebagai planner. Sesuka kita saja. Apa yang kita butuhkan, itu yang kita pakai.

Daily Log

Hmm, saya tidak punya contoh gambarnya karena memang belum saya buat. Daily log biasanya mencakup to-do list yang butuh kita lakukan hari itu juga. Saya biasanya membuatnya di pagi hari on the spot, bukan hari sebelumnya. Jadi mohon maaf jika tidak ada gambar pada topik yang satu ini. Mungkin pada postingan berikutnya, saya akan berbagi tentang daily log secara khusus setelah satu minggu terlewati.

Oke, begitulah, jika kamu punya sebuah buku jurnal yang masih kosong, coba saja menggunakannya sebagai bullet journal. Trust me, it's worth to try, tapi jika kamu lebih suka dengan sistem digital juga tidak masalah. Semua orang punya caranya masing-masing untuk merencanakan hari-hari mereka, bukan?

Namun, jika kamu ada secuil saja ketertarikan, bullet journal layak dicoba.

Published on November 27, 2016 00:15

November 26, 2016

[Review] Novel: Geek in High Heels

Penulis: Octa NHHalaman: 208 halaman, paperbackISBN: 9876027572

Penulis: Octa NHHalaman: 208 halaman, paperbackISBN: 9876027572Sinopsis:

Athaya membuka Blog-nya dan membuat sebuah post baru:

Hai…. Nama saya Athaya. Seorang web designer. Yup, saya memang geek, tapi saya juga stylish; suka koleksi high heels dan memadankannya dengan cat kuku. Saya sedang cari pacar, eh calon suami. Kalau kamu tertarik, feel free to comment ya. Oh ya, umur saya 27 tahun. Sekarang kamu ngerti kan kenapa saya membuat iklan cari jodoh seperti ini? Yes, I’m absolutely pathetic. Problem?! Oke, saya mencari cowok ganteng—

Athaya melirik ke arah cowok berkacamata yang duduk jeda beberapa meja darinya. Cowok itu kelihatan seperti cowok canggung yang manis.

Oke, saya mencari cowok ganteng, berkacamata, menarik, usia tidak boleh lebih dari 35 tahun dan bukan duda, bukan suami orang, bukan selingkuhan orang, dan straight.

Athaya menghela napas, menyesap kopinya, dan meng-klik tombol: Publish!

Review:

Hmm, agak merasa bersalah juga karena sudah lama banget saya beli novel ini sejak awal-awal novel ini terbit, tapi baru selesai baca setelah beberapa lama dan baru diulas sekarang.

Yah, spoiler yang saya baca di review-review lain benar-benar menghalangi saya membaca novel ini. Dan, setelah akhirnya menguatkan diri baca, novel ini sesuai sama ekspektasi saya berdasarkan review-review itu: karakter utamanya hateable. Titik.

Plotnya sederhana dan nggak istimewa. Eksekusinya juga biasa saja sih. Padahal premisnya bagus. Geek in high heels gitu, jadi saya sempat berharap karakter geek-nya benar-benar digambarkan dengan baik, tapi yah, itu akan saya bahas nanti deh.

Soal narasi dan gaya bahasa, Mbak Octa sukses menuliskannya secara asyik. Serius, saya sudah kenal tulisan Mbak Octa yang memang selalu santai dan asyik dibaca. Saya lega keasyikan itu nggak berkurang di sini. Masalah typo ada beberapa yang saya temukan sih, tapi bisa dibilang sangat minimal, jadi nggak mengganggu acara membaca saya.

Sebenarnya ada banyak adegan manis di situ, kalau saja saya nggak keburu hilang respect sama si Athaya. Mungkin saya bahkan bisa menikmati ending-nya yang manisnya pas itu. Hanya saja, saya sudah mati rasa sejak sepertiga buku. Well, yah, si Athaya ini niat banget mempermainkan perasaan orang ya? Jadian sama orang yang nggak disuka cuma karena patah hati. Oke, itu sering terjadi di keseharian, tapi tetap saja respect saya langsung hilang sih. Faktor itu juga yang bikin saya nggak bisa menikmati adegan-adegan manis di keseluruhan buku. Bukan salah penulisnya, salahkan saja selera saya hahaha.

Faktor yang paling saya soroti di sini adalah perkara judulnya yang mengambil kata geek. Bahkan si Athaya ngaku sendiri kalau dirinya seorang geek yang fetish sama sepatu. Saya rasa, Mbak Octa salah kaprah sama istilah satu ini. Geek itu seingat saya mendefinisikan tentang seorang yang anti-sosial atau punya masalah dalam bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, berpenampilan cupu pula, nggak peduli apa pun pekerjaannya. Tapi di sini justru digambarkan sebaliknya, bahwa Athaya itu seorang yang—saya lihat—nggak punya masalah sama sekali dalam hal sosialisasi. Anaknya gaul banget, malah, dan modis. Satu-satunya hal yang bikin dia ngaku sebagai geek adalah pekerjaannya sebagai Web designer. Well, menurut saya, dia sama sekali nggak geek. Cuma sekadar orang yang ngaku-ngaku geek. Dan itu nggak bikin respect saya bertambah buat dia.

Faktor kedua yang saya soroti itu… soal pekerjaan Kelana. Yah, serius keren banget loh ada penulis selaris itu yang bahkan tiga kali mengadakan meet and greet buat novelnya di kota yang sama dalam waktu berdekatan. Oke, mungkin salah satu atau salah duanya adalah launching novel baru. Bisa dipahami kenapa sampai ada meet and greet. Cuma, secepat itukah? Tiap novel baru terbit, langsung launching gitu ya? Bahkan di kota yang sama terus-terusan, beruntung banget fans-nya di kota itu, tapi sial buat fans-nya di kota lain. Mungkin penulis yang memang benar-benar laku memang bernasib seoke itu kali ya. Saya sendiri nggak pernah nemu penulis yang dalam waktu dekat mengadakan acara di kota yang sama beberapa kali. Adanya kan biasanya si penulis bakal ngadain acaranya lintas-kota. Mungkin itu terjadi sama Kelana juga sih, tapi nggak disebut di novel kalau dia pernah sekali saja pergi ke luar kota buat acara begituan. Beberapa kali memang dia menghilang nggak ada kabar, tapi itu juga cuma gara-gara dia ingin fokus nulis, bukan hal lain.

Ibra yang justru paling normal dan paling bisa berpikir dewasa di sini. Dia memang workaholic yang nggak asyik, tapi itu wajar sih. Soalnya dia mengurusi hajat hidup orang banyak, jadi nggak bisa asal-asalan. Sejak awal saya sudah nebak kalau ini orang bakal oke-oke saja di ending novel. Dan ya, tebakan saya tepat. Dia tetep konsisten dan nggak berubah jadi childish dengan masalah yang dihadapinya. Itu satu-satunya hal yang bikin saya lega waktu merampungkan novel ini. Reaksinya alami, dan nggak dibuat maksa. Dan apa pun ending bagus tentang Athaya di akhir-akhir buku, itu sudah nggak penting lagi buat saya.

Novel ini cocok buat bacaan ringan sih, karena novelnya sendiri juga ringan dan tipis, kecil seukuran novel-novel-nya Enid Blyton yang Lima Sekawan itu lho (Saya punya bukunya Enid Blyton, jadi saya bandingin deh ukuran dan tebalnya—dan memang sama, bahkan novel Lima Sekawan beberapa halaman lebih banyak). Bisa dibaca sekali duduk. BTW, font novel ini ukurannya terlalu kecil, sakit buat mata saya yang minus. Jenis font-nya juga nggak nyaman dibaca. Mungkin penerbit perlu memikirkan untuk mengganti jenis font di proyek novelnya yang lain.

So, saya kasih bintang 3 dari 5 deh. Seharusnya 2,75 sih, tapi saya buletin ke atas buat reaksi Ibra di ending yang tetep dewasa itu.

Published on November 26, 2016 01:56

November 17, 2016

Newt Scamander, Kertas Baru, dan Tiramisu Bliss

Hari ini petualangan saya begitu singkat. Begitu saya tahu dosen yang ingin saya temui tidak ada di kampus, saya sesegera mungkin melarikan diri ke Jogja City Mall, sampai di sana pukul 11.00 wib, tepat waktu untuk mengantri tiket Fantastic Beasts and Where to Find Them kloter pertama.

Saya tidak menonton Fantastic Beasts dalam mode 2D, jadi saya tidak tahu seperti apa. Namun saya benar-benar merekomendasikan mode 3D untuk siapa pun yang ingin menontonnya. Dengan CGI yang se-wow itu, rasanya sia-sia kalau tidak ditonton dalam mode 3D. Well, kalau saya boleh bilang, saya agak salah langkah dalam menjadwalkan menonton film bulan ini. Di awal bulan, saya telanjur menonton Dr. Strange yang saya kasih rating 11/10, berkat CGI wow dan akting Benedict Cumberbatch yang epic win. Meskipun CGI-nya juga wow dan akting Eddie Redmayne yang sukses memukau saya, Fantastic Beasts masih berada satu langkah di belakang Dr. Strange. Saya kasih rating 9,5/10 untuk Fantastic Beasts.

Newt Scamander

Oke, saya jatuh cinta sama karakter yang diperankan secara sempurna oleh Eddie Redmayne ini. Sebagai mantan siswa asrama Hufflepuff, Newt Scamander sungguh tidak mengkhianati bayangan saya tentangnya sejak pertama kali saya tahu bahwa dia dijadikan target tokoh utama dalam film Potterverse berikutnya. Saya hanya menyesalkan karakternya tidak digali lebih lanjut dengan semua petunjuk yang berceceran sepanjang cerita. Namun karena ini adalah film pertama dari sebuah pentalogi, oke deh saya kasih toleransi. Walaupun tetap saja ... it can be better. Really.

Dan saya mau banget deh dilamar sama seseorang seperti Newt Scamander (bangun, Neng, bangun! Ngayal pun ada batasnya!).

Yeah, ini memang bukan review kok. Saya cuma mau nge-rant soal Newt Scamander doang. Mungkin suatu saat saya akan bikin review Fantastic Beasts secara penuh dan lebih "pantas".

Kertas Baru

Setelah petualangan menakjubkan dan menonton calon suami (?) main, saya menemukan hiddem gem di Gramedia JCM: satu pak kertas A4 100 gsm.

Yeah.

Cuma kertas A4.

Tapi ini kertas 100 gsm. It means everything to me.

Sebagai seorang stationery addict, menemukan kertas 100 gsm adalah kejadian bersejarah bagi saya. Setiap kali saya pergi ke Toko Merah, salah satu toko alat tulis favorit terlengkap di Jogja, hanya kertas 70 gsm dan 80 gsm yang bisa saya temukan. Saya suka sekali buku jurnal yang dijual di sana atau di mana pun saya bisa menemukan kertas catatan berbentuk buku, untuk kemudian saya jadikan sebagai sarana membuat Bullet Journal . Sayangnya, semua buku yang dijual di mana pun, paling mentok cuma punya ketebalan kertas 80 gsm. Itu sangat berpotensi membuat tinta spidol langsung tembus ke halaman berikutnya. Karena itu saya berencana membuat buku catatan sendiri dengan kertas yang lebih tebal. Maka dimulailah pencarian saya selama ... well, I lost track.

Sudah tidak terhitung lagi berapa lama saya mencari kertas yang lebih tebal dari kertas yang dimiliki buku catatan kebanyakan. Bisa dapat kertas 90 gsm saja sudah syukur, eh ini Tuhan justru memberi saya yang lebih baik. Cara Tuhan mengabulkan doa hamba-Nya memang selalu canggih. Suka deh.

Tiramisu Bliss

Nonton film sudah. Beli kertas sudah. Waktunya pulang. Dan sebelum saya pulang, entah kenapa saya kangen sama Goodday Tiramisu Bliss. Jadi saya mampir dulu ke Hypermart buat beli si kopi favorit.

Sesuai namanya, Tiramisu Bliss artinya Kebahagiaan Tiramisu (diterjemahkan secara kasar dan brutal). Tiramisu sendiri pada dasarnya merupakan kue keju (biasanya pakai keju mascarpone) ditambah cokelat. Baunya enak sekali, bikin saya ingin langsung nge-slurp, deh. Rasa kuenya juga asyik, apalagi jika disertai secangkir cappucino. Di lidah saya, perpaduan mereka begitu sempurna. Bikin bahagia.

Seperti halnya Tiramisu, perpaduan antara Fantastic Beasts dan Kertas 100 gsm sungguh bikin saya bahagia. Dan itulah yang saya sebut Tiramisu Bliss.

Saya tidak menonton Fantastic Beasts dalam mode 2D, jadi saya tidak tahu seperti apa. Namun saya benar-benar merekomendasikan mode 3D untuk siapa pun yang ingin menontonnya. Dengan CGI yang se-wow itu, rasanya sia-sia kalau tidak ditonton dalam mode 3D. Well, kalau saya boleh bilang, saya agak salah langkah dalam menjadwalkan menonton film bulan ini. Di awal bulan, saya telanjur menonton Dr. Strange yang saya kasih rating 11/10, berkat CGI wow dan akting Benedict Cumberbatch yang epic win. Meskipun CGI-nya juga wow dan akting Eddie Redmayne yang sukses memukau saya, Fantastic Beasts masih berada satu langkah di belakang Dr. Strange. Saya kasih rating 9,5/10 untuk Fantastic Beasts.

Newt Scamander

Oke, saya jatuh cinta sama karakter yang diperankan secara sempurna oleh Eddie Redmayne ini. Sebagai mantan siswa asrama Hufflepuff, Newt Scamander sungguh tidak mengkhianati bayangan saya tentangnya sejak pertama kali saya tahu bahwa dia dijadikan target tokoh utama dalam film Potterverse berikutnya. Saya hanya menyesalkan karakternya tidak digali lebih lanjut dengan semua petunjuk yang berceceran sepanjang cerita. Namun karena ini adalah film pertama dari sebuah pentalogi, oke deh saya kasih toleransi. Walaupun tetap saja ... it can be better. Really.

Dan saya mau banget deh dilamar sama seseorang seperti Newt Scamander (bangun, Neng, bangun! Ngayal pun ada batasnya!).

Yeah, ini memang bukan review kok. Saya cuma mau nge-rant soal Newt Scamander doang. Mungkin suatu saat saya akan bikin review Fantastic Beasts secara penuh dan lebih "pantas".

Kertas Baru

Setelah petualangan menakjubkan dan menonton calon suami (?) main, saya menemukan hiddem gem di Gramedia JCM: satu pak kertas A4 100 gsm.

Yeah.

Cuma kertas A4.

Tapi ini kertas 100 gsm. It means everything to me.

Sebagai seorang stationery addict, menemukan kertas 100 gsm adalah kejadian bersejarah bagi saya. Setiap kali saya pergi ke Toko Merah, salah satu toko alat tulis favorit terlengkap di Jogja, hanya kertas 70 gsm dan 80 gsm yang bisa saya temukan. Saya suka sekali buku jurnal yang dijual di sana atau di mana pun saya bisa menemukan kertas catatan berbentuk buku, untuk kemudian saya jadikan sebagai sarana membuat Bullet Journal . Sayangnya, semua buku yang dijual di mana pun, paling mentok cuma punya ketebalan kertas 80 gsm. Itu sangat berpotensi membuat tinta spidol langsung tembus ke halaman berikutnya. Karena itu saya berencana membuat buku catatan sendiri dengan kertas yang lebih tebal. Maka dimulailah pencarian saya selama ... well, I lost track.

Sudah tidak terhitung lagi berapa lama saya mencari kertas yang lebih tebal dari kertas yang dimiliki buku catatan kebanyakan. Bisa dapat kertas 90 gsm saja sudah syukur, eh ini Tuhan justru memberi saya yang lebih baik. Cara Tuhan mengabulkan doa hamba-Nya memang selalu canggih. Suka deh.

Tiramisu Bliss

Nonton film sudah. Beli kertas sudah. Waktunya pulang. Dan sebelum saya pulang, entah kenapa saya kangen sama Goodday Tiramisu Bliss. Jadi saya mampir dulu ke Hypermart buat beli si kopi favorit.

Sesuai namanya, Tiramisu Bliss artinya Kebahagiaan Tiramisu (diterjemahkan secara kasar dan brutal). Tiramisu sendiri pada dasarnya merupakan kue keju (biasanya pakai keju mascarpone) ditambah cokelat. Baunya enak sekali, bikin saya ingin langsung nge-slurp, deh. Rasa kuenya juga asyik, apalagi jika disertai secangkir cappucino. Di lidah saya, perpaduan mereka begitu sempurna. Bikin bahagia.

Seperti halnya Tiramisu, perpaduan antara Fantastic Beasts dan Kertas 100 gsm sungguh bikin saya bahagia. Dan itulah yang saya sebut Tiramisu Bliss.

Published on November 17, 2016 06:34

November 14, 2016

[Review] Novel: Pay It Forward

Penulis: Emma GraceISBN13: 9786020315010Halaman: 256 halaman, paperback

Sinopsis :

Tedjas

Astaga, gadis itu sudah gila. Pasti! Gue nggak pernah berminat untuk komentar di status orang di Facebook, apalagi ikut-ikutan dalam permainan apa pun. Tapi, gadis itu bilang apa tadi? Pay It Forward? Cih, permainan apa itu?

GittaAku nggak pernah mengira bisa membenci seorang pria, seperti aku membenci Tedjas. Sejak pertama bertemu, dia selalu bersikap menyebalkan. Seakan belum cukup, dia juga menghinaku habis-habisan di depan banyak orang. Semakin jauh jarak terbentang di antara kami, itu semakin baik!

Itu yang Tedjas dan Gitta pikirkan. Tapi ketika rasa cinta menggedor semakin kuat, sanggupkah mereka berdua tetap berpura-pura bahwa kedekatan itu tak pernah nyata?

Review :

Oke, mulai dari mana, ya?

Saya nggak akan membahas ceritanya, karena sudah banyak dibahas reviewer lain. Jadi langsung saja deh.

Sejujurnya, premisnya sangat menarik dan cara penulis menggulirkan plotnya pun cukup fresh buat saya. Tidak ada masalah dalam hal ini, saya cukup menyukai jalinan ceritanya.

2. Karakter

Entah ya, somehow saya merasa karakter-karakter di sini hateable. Serius. Yah, ini selera saja sih. Bukan mengenai karakternya sendiri, melainkan cara penulis menggambarkan karakternya. Terlihat memaksakan sekali, seolah pengen bilang, “ini lho karakter cewek kaya itu nggak semuanya manja, dia juga bisa beradaptasi sama kehidupan rakyat jelata.” Atau, “ini lho, preman kampus yang berandal sangat itu juga bisa sangat bertanggung jawab.”

Sekali lagi, bukan karakternya yang jadi masalah. Tapi, setiap kali habis adegan yang menggambarkan si karakter cewek itu ternyata nggak manja dan si karakter cowok itu ternyata nggak badung, penulis perlu dan amat sangat butuh memberikan kesimpulan itu kepada pembaca. Serius, itu sangat mengganggu. Saya sudah sukses menebak, oh anak ini begini ternyata, anak itu begitu ternyata. Tiba-tiba, di akhir ada narasi yang menjelaskan bahwa si cowok sangat bertanggung jawab. Iya, literally beneran ditulis begitu. Bayangan saya langsung hancur lebur, dan buku pun lepas dari tangan saya dan sukses terbanting ke lantai. (Maafkan saya, Mbak Emma :P)

Mungkin perlu digarisbawahi. Pembaca itu tidak bodoh. Mereka bisa mengira-ngira bagaimana karakter seseorang dalam sebuah cerita tanpa perlu ditegaskan dengan kesimpulan di akhir adegan. Mungkin kalau kesimpulan itu hanya sekali-dua kali, saya bisa menolerir. Tapi ini terjadi di sepanjang buku. Kesimpulan itu benar-benar merusak suasana hati saya ketika membaca. Otomatis membuat saya malah benci setengah mati sama karakternya. (Sekali lagi maafkan saya, Mbak Emma :P)

3. Narasi

Penulis benar-benar menuliskan setiap adegannya dengan narasi yang apik, lugas, dan tidak berputar-putar. Itu poin plus. Tapi sekali lagi, kesimpulan di akhir adegan itu merusak segalanya. Itu poin minus.

4. Fakta dan Istilah

Fix. Istilah di sini sangat mengganggu. Bab awal yang saya baca itu ada kalimat “Masa Orientasi Siswa”. Oke, berarti flashback-nya masa SMA. Lalu di bawahnya ada penjelasan soal jurusan dan kampus dan segala aktivitas perguruan tinggi lain. JDERRR!!

Reaksi saya: WTF ini yang nulis anak SMA yang lagi ngebayangin masa-masa kuliah kah!?

Lalu, sering banget saya nemu “mata pelajaran” alih-alih “mata kuliah”. Padahal sudah semester tiga kan ya? Nyebut kuliah kok masih ala anak SMA? Masih gagal move on dari masa-masa indah di SMA, ya, Mbak?

Intinya, banyak (BUANGET) istilah yang seharusnya sudah ditinggalkan di bangku sekolah, masih terpakai buat bangku kuliah. Well, bener-bener melatih kesabaran saya banget sih buku ini.

5. Plot twist

Plot twist menjelang ending itu saya nggak suka banget. Datangnya ujug-ujug, mendadak, dan tanpa pemanasan. Satu-satunya yang mengindikasikan karakter tambahan di plot twist itu cuma adegan seuprit di awal bab. Lalu, tanpa tedeng aling-aling, nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba muncul di akhir dan jadi penggerak menuju konflik yang bisa dibilang penting. Di sini, saya seriusan ingin banget menutup buku, meletakkannya di rak, dan tak lagi membukanya. Tapi saya selesaikan karena sebentar lagi memang sudah selesai ceritanya. Well, konflik penting terakhir itu pun agak gimana ya… Saya nggak suka, itu aja. Terlalu mendadak dan saya nggak nyangka reaksi para tokohnya bakal seperti itu, cuma gegara tokoh nggak penting. Ya, plot twist-nya sukses bikin saya terkejut, in a bad way.

Well, buku ini pantes banget dapet bintang 4, sebenarnya. Tapi, beberapa bagiannya benar-benar bukan selera saya banget, jadi saya potong satu bintang. Harusnya 2,5 kalau mau jujur, tapi saya bulatin ke atas.

Intinya, bakal ada banyak yang suka sama buku ini kok. Sayanya aja yang kelewat maniak detail sehingga ada sedikit saja detail yang salah akan jadi masalah buat saya.

Sekali lagi, ini soal selera. Dan setengah bagian dari buku ini benar-benar bukan selera saya. Itu saja.

Published on November 14, 2016 22:02

November 12, 2016

Fiksinfo #5 ~ Kebiasaan Baik untuk Seorang Penulis

Sebuah ide cerita mendadak memenuhi otak dan jari-jemari begitu gatal ingin menuliskannya. Namun, pada suatu titik, kamu berhenti menulis. Entah karena kebingungan mengolah ide yang begitu banyak dan mengalir deras, entah karena malas, entah kehilangan motivasi, atau bahkan terkena writer's block.

Semua penulis pernah mengalaminya. Namun hanya yang bisa konsisten dengan kegiatan menulisnya-lah yang bisa bertahan. Menjadi penulis itu tidak dibutuhkan bakat. Hanya satu hal yang dibutuhkan: kemauan keras, baik untuk menyelesaikan naskah maupun untuk terus belajar dari kesalahan. Jujur saja, saya tidak pernah punya sesuatu yang bernama "bakat". Saya hanya orang sains yang keranjingan dengan artikel-artikel kepenulisan di internet dan terperosok dalam hobi menulis. Dan Alhamdulillah, dua naskah yang sudah selesai cukup beruntung untuk bisa terbit. Itu saja.

Nah, itulah masalahnya. Untuk bisa terbit, sebuah naskah harus sudah selesai. Namun, tidak sedikit yang terhenti di tengah jalan. Karena itu, ada sedikit saran yang mungkin bisa membantu kamu untuk bisa setia dengan naskah kamu sampai kelar, bukannya putus di tengah jalan lalu selingkuh dengan naskah baru. Oke, itu garing. Maafkan urat humor saya yang sudah putus ini. Let's begin.

1. Ciptakan area kerja yang baik dan benar.

Namanya menulis, semua orang pasti berharap bisa lancar menulis di mana saja, tidak peduli bising atau tidak. Namun setiap penulis berbeda-beda. Ada yang suka menulis saat sunyi senyap, ada yang suka menulis di kafe, di taman, bahkan di minimarket (saya salah satunya, bisa numpang colokan gratis).

Area kerja bisa di mana saja, asalkan kamu nyaman saat menulis. Dulu, saya pernah menggunakan area kolong meja (iya, ini saya serius) sambil bawa laptop, bantal, dan lampu belajar, lalu sekeliling meja saya tutup selimut agar tidak ada yang mengalihkan fokus saya dari naskah yang sedang saya tulis. Tak lupa siap sedia headphone untuk menyambi dengar musik. Dan itu efektif (sayangnya saya kena marah orang rumah karena area kerja seperti itu bisa membuat mata saya makin rusak, jadi saya terpaksa mengungsi kembali ke tempat yang lebih beres). Sekarang saya suka menulis di kafe atau minimarket atau di mana pun saya bisa menumpang colokan gratis. Walaupun sejauh ini, tempat paling favorit saya adalah kasur, sih. Saya tipe yang tidak suka menulis dalam keheningan. Rasanya jadi seperti di pemakaman. Maka saya selalu membawa earphone ke mana-mana.

Nah, bagaimana dengan kamu? Punya tempat khusus untuk menulis? Atau bisa menulis di mana saja? Apa pun itu, pastikan situasinya pas dengan apa yang kamu inginkan, memberikan rasa nyaman dan aman untuk kamu menulis. Jangan paksakan diri untuk menulis saat kondisinya tidak memungkinkan. Sekali-kali, coba juga tempat baru, suasana baru, hitung-hitung refreshing. Kalau kamu tidak nyaman di tempat baru, tinggalkan.

2. Tentukan jam kerja kamu sendiri.

Masalah jam kerja ini tricky sekali, salah satu penyebab utama saya menjadi makhluk nocturnal. Salahkan otak saya yang memilih untuk menjadi kreatif pada saat seharusnya saya tidur lelap dan mimpi indah. Sering kali ide mengucur deras benar-benar tepat setelah saya menutup mata. Sering kali pula saya memaksakan diri untuk berpikir bahwa saya harus tidur dan pasti akan ingat ide itu keesokan harinya. Apakah itu terjadi? Tidak. Ide itu menguap dan terlupakan, entah terbuang ke antah-berantah otak saya yang bagian mana. Insiden kehilangan ide itulah yang membuat saya terbiasa terjaga sepanjang malam. The end.

Nah, pesan moral dari cerita itu adalah kamu mungkin (dan sangat mungkin) akan menemukan jam kerja yang pas untuk kamu di saat yang benar-benar aneh dan tak terduga. Lalu, solusinya apa? Kalau kamu seperti saya yang tidak bisa mengontrol kemauan otak sendiri, pasrah saja. Nrimo. Makin cepat kamu menerima kenyataan, makin bagus. Dekaplah momen itu erat-erat, lalu menulis secara gila-gilaan. Welcome to the dark side.

Tapi.

Iya, tapi.

Kalau kamu tipe orang yang bisa kapan saja menulis tanpa hambatan berarti, menulislah saat matahari masih di atas kepala dan gunakan malam hari untuk istirahat total. Kalau kamu bisa menulis di pagi, siang, atau sore, jangan memaksakan diri begadang. Jagalah kesehatan, jangan diforsir. Menjaga tubuh yang diberikan oleh Tuhan juga merupakan salah satu bentuk bersyukur.

Lalu, apa para makhluk nocturnal itu tidak bisa bersyukur karena memilih begadang? Yah, itu sih pintar-pintarnya kita saja menjaga diri. Bisa kok memperbanyak tidur siang, atau tidur lebih awal baru nanti tengah malam bangun lagi untuk menulis. Yes or no?

3. Ayo, disiplin!

Kamu seorang pekerja kantoran yang berangkat kerja pagi-pagi dan pulang menjelang petang? Kamu anak sekolah yang sibuk dengan ekskul? Kamu anak kuliah yang jadwalnya tidak menentu? Atau kamu mahasiswa bangkotan seperti saya yang punya waktu luang terlalu banyak sampai kebingungan harus diisi dengan apa tapi senantiasa frustrasi karena dihantui tugas akhir yang tak kunjung selesai?

Take it easy, guys. Dinginkan kepala dan cari pencerahan. Coba deh sediakan waktu barang sejam atau cuma lima belas menit pun tak masalah. Rutinkan, menulislah setiap hari di waktu yang sama. Tidak masalah jika hanya mendapatkan satu halaman, satu paragraf, atau bahkan hanya satu kalimat. Tidak masalah sama sekali. Yang terpenting adalah cerita kita tidak berhenti di tempat. Meski lambat, lebih baik berprogres daripada tidak sama sekali, bukan?

4. Siapkan catatan di mana pun kamu berada.

Sedia payung sebelum hujan. Sedia buku catatan atau notes ponsel sebelum ide menghilang tak tahu rimbanya. Ya, belakangan ini buku catatan menjadi benda favorit yang saya taruh di sebelah bantal saat menjelang tidur. Jadi, ketika saya benar-benar lelah dan tidak punya kekuatan untuk menulis tapi ide datang tanpa diundang, buku catatan itu menjadi penyelamat bagi saya. Kalau terlalu malas mencatat, notes di ponsel juga bisa menjadi kuda hitam yang bisa diandalkan. Begitulah, ide-ide saya terselamatkan berkat kedua benda itu.

Alat pencatat seperti itu juga bisa benar-benar berguna jika tiba-tiba kamu menemukan suatu informasi yang cukup berguna, siapa tahu bisa jadi ide untuk naskah. Buru-burulah mencatatnya sebelum terlupakan, sesepele apa pun itu. Percaya deh, suatu saat, catatan gaje-mu itu pasti bisa termanfaatkan. Mungkin sekarang, mungkin nanti. Who knows?

5. Tendang Inner Editor jauh-jauh.

Write first, edit later.

Apakah kamu pernah tergoda untuk mengedit naskah sewaktu-waktu? Semisal baru menulis beberapa paragraf, lalu entah mendapat inspirasi dari mana, kamu balik ke paragraf sebelumnya untuk mengubah atau memperbaiki beberapa hal? Yah, sebisa mungkin, jangan lakukan itu. Saat kamu sedang menulis, usir inner editor-mu jauh-jauh, kalau perlu tendang sampai ke Pluto. Saya serius. Sebentar-sebentar mengedit itu adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan naskah kamu tidak selesai-selesai.

Tidak pernah ada yang namanya naskah draft pertama yang sempurna. Draft pertama itu pasti berantakan, tapi paling tidak, sudah selesai. Karena itulah ada yang namanya draft kedua, draft ketiga, draft kesekian, hingga draft final.

Saat kamu sedang menulis, menulislah dan hanya menulis, jangan mengedit. Menulislah hingga kamu mencapai kata "TAMAT", tak peduli sekacau apa pun tulisanmu. Hal yang paling pertama, paling utama, dan paling penting adalah naskah kamu selesai. Itu dulu. Kekacauan yang kamu buat di naskah, bisa diperbaiki setelah kamu masuk ke tahapan revisi. Pada saat revisi itulah, kamu harus bin wajib menjemput kembali inner editor yang sudah kamu tendang ke Pluto. Oke?

6. Baca keras-keras.

Nah, pada masa revisi, coba deh sekali-kali kamu baca keras-keras naskah kamu. Eh, maksud saya, baca pakai suara, bukan dalam hati, juga jangan pakai teriak, nanti dilempari sandal sama tetangga.

Mungkin saja apa yang sudah kita tulis terlihat baik-baik saja di kertas atau layar laptop, tapi sangat bisa menjadi terdengar aneh dan ganjil begitu kita mulai menyuarakannya. Banyak yang seperti itu, terutama bagian dialog. Menyuarakan tulisan kita bisa meminimalisir narasi ataupun dialog yang tidak wajar. Di saat kita sudah mulai bereaksi "hah?" atau mengerutkan dahi ketika menyuarakan tulisan kita, itu artinya memang ada bagian yang perlu dikembalikan ke jalur yang benar.

7. Kamu bukan robot, istirahatlah.

Apa kamu pernah merasa begitu frustrasi saat tulisan kamu sudah mencapai suatu titik dan sulit untuk melanjutkan? Seperti saat kamu ingin mengutarakan sesuatu yang sudah sampai di ujung lidah tapi kamu tidak bisa mengingat apa itu?

Solusi terbaik untuk mengatasinya cuma satu: tinggalkan.

Kalau saya mendapati hal serupa terjadi (yang mana sering sekali terjadi), saya akan tinggalkan naskah saya barang sehari, atau sampai beberapa hari kalau memang benar-benar parah. Kelanjutan naskah memang penting, tapi kesehatan mental dan otak kamu lebih penting. Jangan sampai stres. Kamu bukan robot. Capek dengan segala hal yang ada di hadapanmu membuktikan bahwa kamu memang manusia. Karena itu, tidak apa-apa beristirahat barang sejenak.

Seperti seorang pemanah yang harus menarik mundur anak panahnya sebelum melepaskannya untuk melesat lebih cepat dari angin, menulis juga seperti itu. Kadang kala, kamu harus mundur sejenak, mengambil jeda untuk bisa bernapas lebih baik, untuk kemudian melampiaskan segalanya dalam tulisan, membuatnya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.

Selama jeda yang kamu ambil, kamu bisa memikirkan apa masalahmu, lalu mencari tahu bagaimana memperbaikinya.

***

Tegaslah pada dirimu sendiri, tapi jangan keterlaluan. Seperti para orangtua yang mendidik anak mereka dengan ketat, penuh disiplin, tapi juga penuh kasih sayang, berlakulah seperti itu pada dirimu sendiri. Berbuat baiklah pada dirimu sendiri, tapi jangan berleha-leha. Apa pun yang terlalu banyak atau terlalu sedikit tidak pernah bagus. Seperti juga dalam kehidupan sehari-hari, menulis pun membutuhkan keseimbangan.

Good luck.

Semua penulis pernah mengalaminya. Namun hanya yang bisa konsisten dengan kegiatan menulisnya-lah yang bisa bertahan. Menjadi penulis itu tidak dibutuhkan bakat. Hanya satu hal yang dibutuhkan: kemauan keras, baik untuk menyelesaikan naskah maupun untuk terus belajar dari kesalahan. Jujur saja, saya tidak pernah punya sesuatu yang bernama "bakat". Saya hanya orang sains yang keranjingan dengan artikel-artikel kepenulisan di internet dan terperosok dalam hobi menulis. Dan Alhamdulillah, dua naskah yang sudah selesai cukup beruntung untuk bisa terbit. Itu saja.

Nah, itulah masalahnya. Untuk bisa terbit, sebuah naskah harus sudah selesai. Namun, tidak sedikit yang terhenti di tengah jalan. Karena itu, ada sedikit saran yang mungkin bisa membantu kamu untuk bisa setia dengan naskah kamu sampai kelar, bukannya putus di tengah jalan lalu selingkuh dengan naskah baru. Oke, itu garing. Maafkan urat humor saya yang sudah putus ini. Let's begin.

1. Ciptakan area kerja yang baik dan benar.

Namanya menulis, semua orang pasti berharap bisa lancar menulis di mana saja, tidak peduli bising atau tidak. Namun setiap penulis berbeda-beda. Ada yang suka menulis saat sunyi senyap, ada yang suka menulis di kafe, di taman, bahkan di minimarket (saya salah satunya, bisa numpang colokan gratis).

Area kerja bisa di mana saja, asalkan kamu nyaman saat menulis. Dulu, saya pernah menggunakan area kolong meja (iya, ini saya serius) sambil bawa laptop, bantal, dan lampu belajar, lalu sekeliling meja saya tutup selimut agar tidak ada yang mengalihkan fokus saya dari naskah yang sedang saya tulis. Tak lupa siap sedia headphone untuk menyambi dengar musik. Dan itu efektif (sayangnya saya kena marah orang rumah karena area kerja seperti itu bisa membuat mata saya makin rusak, jadi saya terpaksa mengungsi kembali ke tempat yang lebih beres). Sekarang saya suka menulis di kafe atau minimarket atau di mana pun saya bisa menumpang colokan gratis. Walaupun sejauh ini, tempat paling favorit saya adalah kasur, sih. Saya tipe yang tidak suka menulis dalam keheningan. Rasanya jadi seperti di pemakaman. Maka saya selalu membawa earphone ke mana-mana.

Nah, bagaimana dengan kamu? Punya tempat khusus untuk menulis? Atau bisa menulis di mana saja? Apa pun itu, pastikan situasinya pas dengan apa yang kamu inginkan, memberikan rasa nyaman dan aman untuk kamu menulis. Jangan paksakan diri untuk menulis saat kondisinya tidak memungkinkan. Sekali-kali, coba juga tempat baru, suasana baru, hitung-hitung refreshing. Kalau kamu tidak nyaman di tempat baru, tinggalkan.

2. Tentukan jam kerja kamu sendiri.

Masalah jam kerja ini tricky sekali, salah satu penyebab utama saya menjadi makhluk nocturnal. Salahkan otak saya yang memilih untuk menjadi kreatif pada saat seharusnya saya tidur lelap dan mimpi indah. Sering kali ide mengucur deras benar-benar tepat setelah saya menutup mata. Sering kali pula saya memaksakan diri untuk berpikir bahwa saya harus tidur dan pasti akan ingat ide itu keesokan harinya. Apakah itu terjadi? Tidak. Ide itu menguap dan terlupakan, entah terbuang ke antah-berantah otak saya yang bagian mana. Insiden kehilangan ide itulah yang membuat saya terbiasa terjaga sepanjang malam. The end.

Nah, pesan moral dari cerita itu adalah kamu mungkin (dan sangat mungkin) akan menemukan jam kerja yang pas untuk kamu di saat yang benar-benar aneh dan tak terduga. Lalu, solusinya apa? Kalau kamu seperti saya yang tidak bisa mengontrol kemauan otak sendiri, pasrah saja. Nrimo. Makin cepat kamu menerima kenyataan, makin bagus. Dekaplah momen itu erat-erat, lalu menulis secara gila-gilaan. Welcome to the dark side.

Tapi.

Iya, tapi.

Kalau kamu tipe orang yang bisa kapan saja menulis tanpa hambatan berarti, menulislah saat matahari masih di atas kepala dan gunakan malam hari untuk istirahat total. Kalau kamu bisa menulis di pagi, siang, atau sore, jangan memaksakan diri begadang. Jagalah kesehatan, jangan diforsir. Menjaga tubuh yang diberikan oleh Tuhan juga merupakan salah satu bentuk bersyukur.

Lalu, apa para makhluk nocturnal itu tidak bisa bersyukur karena memilih begadang? Yah, itu sih pintar-pintarnya kita saja menjaga diri. Bisa kok memperbanyak tidur siang, atau tidur lebih awal baru nanti tengah malam bangun lagi untuk menulis. Yes or no?

3. Ayo, disiplin!

Kamu seorang pekerja kantoran yang berangkat kerja pagi-pagi dan pulang menjelang petang? Kamu anak sekolah yang sibuk dengan ekskul? Kamu anak kuliah yang jadwalnya tidak menentu? Atau kamu mahasiswa bangkotan seperti saya yang punya waktu luang terlalu banyak sampai kebingungan harus diisi dengan apa tapi senantiasa frustrasi karena dihantui tugas akhir yang tak kunjung selesai?

Take it easy, guys. Dinginkan kepala dan cari pencerahan. Coba deh sediakan waktu barang sejam atau cuma lima belas menit pun tak masalah. Rutinkan, menulislah setiap hari di waktu yang sama. Tidak masalah jika hanya mendapatkan satu halaman, satu paragraf, atau bahkan hanya satu kalimat. Tidak masalah sama sekali. Yang terpenting adalah cerita kita tidak berhenti di tempat. Meski lambat, lebih baik berprogres daripada tidak sama sekali, bukan?

4. Siapkan catatan di mana pun kamu berada.

Sedia payung sebelum hujan. Sedia buku catatan atau notes ponsel sebelum ide menghilang tak tahu rimbanya. Ya, belakangan ini buku catatan menjadi benda favorit yang saya taruh di sebelah bantal saat menjelang tidur. Jadi, ketika saya benar-benar lelah dan tidak punya kekuatan untuk menulis tapi ide datang tanpa diundang, buku catatan itu menjadi penyelamat bagi saya. Kalau terlalu malas mencatat, notes di ponsel juga bisa menjadi kuda hitam yang bisa diandalkan. Begitulah, ide-ide saya terselamatkan berkat kedua benda itu.

Alat pencatat seperti itu juga bisa benar-benar berguna jika tiba-tiba kamu menemukan suatu informasi yang cukup berguna, siapa tahu bisa jadi ide untuk naskah. Buru-burulah mencatatnya sebelum terlupakan, sesepele apa pun itu. Percaya deh, suatu saat, catatan gaje-mu itu pasti bisa termanfaatkan. Mungkin sekarang, mungkin nanti. Who knows?

5. Tendang Inner Editor jauh-jauh.

Write first, edit later.

Apakah kamu pernah tergoda untuk mengedit naskah sewaktu-waktu? Semisal baru menulis beberapa paragraf, lalu entah mendapat inspirasi dari mana, kamu balik ke paragraf sebelumnya untuk mengubah atau memperbaiki beberapa hal? Yah, sebisa mungkin, jangan lakukan itu. Saat kamu sedang menulis, usir inner editor-mu jauh-jauh, kalau perlu tendang sampai ke Pluto. Saya serius. Sebentar-sebentar mengedit itu adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan naskah kamu tidak selesai-selesai.

Tidak pernah ada yang namanya naskah draft pertama yang sempurna. Draft pertama itu pasti berantakan, tapi paling tidak, sudah selesai. Karena itulah ada yang namanya draft kedua, draft ketiga, draft kesekian, hingga draft final.

Saat kamu sedang menulis, menulislah dan hanya menulis, jangan mengedit. Menulislah hingga kamu mencapai kata "TAMAT", tak peduli sekacau apa pun tulisanmu. Hal yang paling pertama, paling utama, dan paling penting adalah naskah kamu selesai. Itu dulu. Kekacauan yang kamu buat di naskah, bisa diperbaiki setelah kamu masuk ke tahapan revisi. Pada saat revisi itulah, kamu harus bin wajib menjemput kembali inner editor yang sudah kamu tendang ke Pluto. Oke?

6. Baca keras-keras.

Nah, pada masa revisi, coba deh sekali-kali kamu baca keras-keras naskah kamu. Eh, maksud saya, baca pakai suara, bukan dalam hati, juga jangan pakai teriak, nanti dilempari sandal sama tetangga.

Mungkin saja apa yang sudah kita tulis terlihat baik-baik saja di kertas atau layar laptop, tapi sangat bisa menjadi terdengar aneh dan ganjil begitu kita mulai menyuarakannya. Banyak yang seperti itu, terutama bagian dialog. Menyuarakan tulisan kita bisa meminimalisir narasi ataupun dialog yang tidak wajar. Di saat kita sudah mulai bereaksi "hah?" atau mengerutkan dahi ketika menyuarakan tulisan kita, itu artinya memang ada bagian yang perlu dikembalikan ke jalur yang benar.

7. Kamu bukan robot, istirahatlah.

Apa kamu pernah merasa begitu frustrasi saat tulisan kamu sudah mencapai suatu titik dan sulit untuk melanjutkan? Seperti saat kamu ingin mengutarakan sesuatu yang sudah sampai di ujung lidah tapi kamu tidak bisa mengingat apa itu?

Solusi terbaik untuk mengatasinya cuma satu: tinggalkan.

Kalau saya mendapati hal serupa terjadi (yang mana sering sekali terjadi), saya akan tinggalkan naskah saya barang sehari, atau sampai beberapa hari kalau memang benar-benar parah. Kelanjutan naskah memang penting, tapi kesehatan mental dan otak kamu lebih penting. Jangan sampai stres. Kamu bukan robot. Capek dengan segala hal yang ada di hadapanmu membuktikan bahwa kamu memang manusia. Karena itu, tidak apa-apa beristirahat barang sejenak.

Seperti seorang pemanah yang harus menarik mundur anak panahnya sebelum melepaskannya untuk melesat lebih cepat dari angin, menulis juga seperti itu. Kadang kala, kamu harus mundur sejenak, mengambil jeda untuk bisa bernapas lebih baik, untuk kemudian melampiaskan segalanya dalam tulisan, membuatnya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.

Selama jeda yang kamu ambil, kamu bisa memikirkan apa masalahmu, lalu mencari tahu bagaimana memperbaikinya.

***

Tegaslah pada dirimu sendiri, tapi jangan keterlaluan. Seperti para orangtua yang mendidik anak mereka dengan ketat, penuh disiplin, tapi juga penuh kasih sayang, berlakulah seperti itu pada dirimu sendiri. Berbuat baiklah pada dirimu sendiri, tapi jangan berleha-leha. Apa pun yang terlalu banyak atau terlalu sedikit tidak pernah bagus. Seperti juga dalam kehidupan sehari-hari, menulis pun membutuhkan keseimbangan.

Good luck.

Published on November 12, 2016 04:49

November 8, 2016

[Review] Novel: Surat Panjang Tentang Jarak Kita yang Jutaan Tahun Cahaya

Penulis: Dewi Kharisma MichelliaISBN13: 9789792296402Paperback, 240 halaman

Sinopsis:

Ada surat panjang yang terlambat sampai.

Tanpa nama pengirim, dan hampir basah oleh tempias hujan.

*

Sejak kecil kita berdua merasa diri kita adalah alien-alien yang tersesat ke Bumi.

Pria itu sudah melupakan seorang teman masa kecilnya saat sebundel amplop itu sampai di beranda rumah.

Kalau kau perlu tahu, aku hanya punya satu macam mimpi. Aku ingin tinggal di rumah sederhana dengan satu orang yang benar-benar tepat. Bila memang aku harus mencurahkan seluruh perhatianku, kepada satu orang itulah hal itu akan kulakukan.

Ia bahkan sudah melupakan mimpi-mimpi masa kecil mereka.

Berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan sejak kali pertama bertemu, aku telah memilihmu dalam setiap doaku. Sesuatu yang tak pernah kauketahui bahkan hingga hari ini. Dan bila kau suruh aku pergi begitu saja, di usiaku yang lebih dari empat puluh ini, aku mungkin telah terlambat untuk mencari penggantimu.

Dan ia tak tahu teman masa kecilnya itu masih mencintainya.

*

Surat-surat itu menarik pria itu ke masa lalu.

Hingga ia tahu, semuanya sudah terlambat.

Review:

Saya membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan novel yang berwujud kumpulan surat ini karena saya mengambil jeda yang cukup lama antara surat satu ke surat berikutnya. Bukan lantaran novel ini membosankan, melainkan lebih karena setiap suratnya membuat saya berpikir. Dan itu poin plus buat saya yang memang menyukai tipe-tipe novel seperti itu.

Sejak saya membaca sinopsis back cover, impresi yang saya dapatkan adalah ini novel tentang seorang wanita lajang dengan usia terlalu matang yang masih belum bisa move on setelah di-friendzone oleh teman masa kecil yang dicintainya. Saya mulai berpikir ini akan jadi novel full romance yang tragis dan dramatis. Namun, semakin saya memasuki lembar demi lembar, saya sadar saya sudah tertipu.

Daripada disebut surat kepada seseorang, ini lebih pantas dikategorikan sebagai memoar. Karena si tokoh utama lebih banyak menceritakan dirinya sendiri dengan detil yang keterlaluan untuk bisa disebut surat. Belum lagi interaksi dengan tokoh yang dikiriminya surat sangat minim. Bahkan unsur romance antara mereka yang saya pikir akan menguasai novel ini ternyata juga sama minimnya.Ya, saya memiliki kesukaan dan ketidaksukaan yang sama besar pada novel ini.

Sebagai seorang maniak plot cerita, sudah tentu saya kecewa mendapati novel ini tidak memiliki plot yang benar-benar utuh. Cerita tidak terfokus dan sering melantur ke mana-mana. Romance yang seharusnya jadi landasan plot seolah timbul-tenggelam di dalam cerita dan hampir hanya menjadi tempelan. Seharusnya, ketidakjelasan plot dalam novel ini sudah sanggup membuat saya membanting buku ini, menaruhnya di pojok rak buku, dan tidak membukanya lagi meski belum selesai dibaca. Namun tidak. Saya membacanya sampai tuntas. Dan itu bukan lantaran sang penulis adalah teman saya.

Lalu kenapa?

Itu karena saya jatuh cinta pada narasinya. Cara berceritanya memukau saya. Gaya bahasa dengan diksi yang dipilih secara hati-hati, lugas, dan tidak menye-menye membuat saya tak bisa tidak lanjut membaca sampai akhir. Dan semua itu dengan sukses menutupi semua kekurangan yang sudah saya sebutkan.

Jujur saja, saya selalu membiasakan diri membaca novel bukan untuk dinikmati, melainkan untuk dipelajari. Saya tidak berharap bisa belajar tentang plotting dari novel ini. Namun saya bisa belajar gaya bahasa yang cerdas dan tidak membosankan dari novel ini. Dan itu membuat novel ini worth it untuk dimiliki.

Saya kasih nilai 3,5/5 untuk novel ini.

Published on November 08, 2016 19:15

November 7, 2016

4 Kesalahan Awal Ketika Pertama Kali Menggeluti Bullet Journal

Well, untuk suatu alasan, saya memanfaatkan Bullet Journal sebagai sarana agar NaNoWriMo saya tetap berada pada jalan yang benar. Pertama-tama, apa itu Bullet Journal (BuJo)?

Menurut Ryder Carroll, pencetus pertama BuJo, pada situs bulletjournal.com, tertulis tagline "the analog system for the digital age". You know-lah, intinya sih BuJo adalah semacam gabungan dari to-do-list dan planner (bisa bulanan, mingguan, atau bahkan harian). Hal yang paling menyenangkan tentang BuJo adalah kita bisa menambahi berbagai hal di sana, seperti tracker (habit tracker, weather tracker, water tracker, chores tracker, dan sebangsanya), buku yang ingin dibaca dalam sebulan, film yang ingin ditonton dalam sebulan, doodling di sana-sini, mendekorasinya dengan washi tape atau fancy tape untuk membuatnya lebih personal. Banyak deh, tergantung kreativitas kita masing-masing. Mau dibikin sesimpel mungkin tanpa banyak warna dan dekorasi dan hanya digunakan sebagai to-do-list dan planner doang juga bisa. Mau digabung dengan diary juga bisa.

Set your own rules.

Semuanya tentang BuJo bisa kamu temukan di situs bulletjournal.com, jadi saya tidak akan bicara tentang itu kali ini.

Beberapa kesalahan awal yang saya lakukan saat saya menggunakan BuJo:

1. Memakai spidol untuk membuat halaman-halaman BuJo colorful.

Seperti yang kita semua tahu, ketebalan kertas pada sebuah buku jurnal yang beredar di pasaran paling mentok adalah 80 gsm (Walaupun Rhodia menyediakan kertas 90 gsm pada jurnal-jurnal yang mereka jual, tapi harga jurnalnya sendiri bisa membunuh dompet saya. Jadi tidak, terima kasih).

Nah, 80 gsm tidak cukup tebal untuk menahan tinta spidol tidak menembus halaman selanjutnya. Itu tidak akan menyenangkan untuk dilihat. Jadi, saran saya, kalau ingin membuat halaman BuJo colorful, gunakan pulpen warna atau pensil warna saja, jangan spidol.

2. Terlalu banyak tugas harian.

Kadang kita ingin menyelesaikan banyak hal dalam satu hari, tapi sebaiknya untuk awalan, tidak perlu mencantumkan terlalu banyak tugas dalam to-do-list. Secara tidak langsung, itu akan terasa memberatkan lebih daripada yang seharusnya. Cantumkan banyak tugas saat kita sudah terbiasa menggunakan BuJo saja. Istilahnya, step by step. Semua hal butuh dilakukan secara bertahap, apalagi jika hal itu memaksa kita untuk mengubah kebiasaan kita.

3. Membuat jadwal mingguan sampai sebulan penuh.

Lebih baik membuat jadwal mingguan satu per satu. Misal untuk minggu pertama, ya buatlah untuk minggu pertama dulu, minggu berikutnya kerjakan pada minggu berikutnya juga. Kenapa? Karena kebanyakan orang biasanya mudah bosan.

Saya selalu mendekorasi atau paling tidak, bermain-main dengan font tulisan tangan dan desain jadwal mingguan. Kadang untuk minggu berikutnya, saya ingin desain yang berbeda. Kalau dalam beberapa minggu, desainnya sama terus, saya akan mudah bosan dan jadi malas untuk mengisinya. Itulah kenapa planner yang biasanya sudah default dalam buku-buku planner yang banyak beredar di pasaran tidak pernah saya isi, apalagi patuhi. Saya lebih suka bermain-main dengan daya kreativitas saya, sekalian melatihnya, begitu.

4. Menyobek lembaran yang salah.

Serius, jangan sekali-kali melakukan hal ini, kalau bisa. Apakah kita akan membuang bagian hidup kita yang gagal? Tentu tidak, bukan? Bagian hidup yang gagal akan tetap ada sebagai pengingat agar tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Begitu pula lembaran pada buku jurnal yang salah tulis. Tidak perlu disobek, biarkan tetap di sana agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Yah, kalau bisa diperbaiki justru lebih bagus kan?

Nah, itu adalah empat kesalahan yang saya lakukan saat pertama kali menggunakan BuJo. Saya belajar dari semua itu dan sekarang menjadi lebih baik dalam menggunakannya.

Bagaimana denganmu? Kesalahan apa yang pernah kamu lakukan berkaitan dengan BuJo dan pelajaran apa yang bisa kamu ambil darinya?

Menurut Ryder Carroll, pencetus pertama BuJo, pada situs bulletjournal.com, tertulis tagline "the analog system for the digital age". You know-lah, intinya sih BuJo adalah semacam gabungan dari to-do-list dan planner (bisa bulanan, mingguan, atau bahkan harian). Hal yang paling menyenangkan tentang BuJo adalah kita bisa menambahi berbagai hal di sana, seperti tracker (habit tracker, weather tracker, water tracker, chores tracker, dan sebangsanya), buku yang ingin dibaca dalam sebulan, film yang ingin ditonton dalam sebulan, doodling di sana-sini, mendekorasinya dengan washi tape atau fancy tape untuk membuatnya lebih personal. Banyak deh, tergantung kreativitas kita masing-masing. Mau dibikin sesimpel mungkin tanpa banyak warna dan dekorasi dan hanya digunakan sebagai to-do-list dan planner doang juga bisa. Mau digabung dengan diary juga bisa.

Set your own rules.

Semuanya tentang BuJo bisa kamu temukan di situs bulletjournal.com, jadi saya tidak akan bicara tentang itu kali ini.

Beberapa kesalahan awal yang saya lakukan saat saya menggunakan BuJo:

1. Memakai spidol untuk membuat halaman-halaman BuJo colorful.

Seperti yang kita semua tahu, ketebalan kertas pada sebuah buku jurnal yang beredar di pasaran paling mentok adalah 80 gsm (Walaupun Rhodia menyediakan kertas 90 gsm pada jurnal-jurnal yang mereka jual, tapi harga jurnalnya sendiri bisa membunuh dompet saya. Jadi tidak, terima kasih).

Nah, 80 gsm tidak cukup tebal untuk menahan tinta spidol tidak menembus halaman selanjutnya. Itu tidak akan menyenangkan untuk dilihat. Jadi, saran saya, kalau ingin membuat halaman BuJo colorful, gunakan pulpen warna atau pensil warna saja, jangan spidol.

2. Terlalu banyak tugas harian.

Kadang kita ingin menyelesaikan banyak hal dalam satu hari, tapi sebaiknya untuk awalan, tidak perlu mencantumkan terlalu banyak tugas dalam to-do-list. Secara tidak langsung, itu akan terasa memberatkan lebih daripada yang seharusnya. Cantumkan banyak tugas saat kita sudah terbiasa menggunakan BuJo saja. Istilahnya, step by step. Semua hal butuh dilakukan secara bertahap, apalagi jika hal itu memaksa kita untuk mengubah kebiasaan kita.

3. Membuat jadwal mingguan sampai sebulan penuh.

Lebih baik membuat jadwal mingguan satu per satu. Misal untuk minggu pertama, ya buatlah untuk minggu pertama dulu, minggu berikutnya kerjakan pada minggu berikutnya juga. Kenapa? Karena kebanyakan orang biasanya mudah bosan.

Saya selalu mendekorasi atau paling tidak, bermain-main dengan font tulisan tangan dan desain jadwal mingguan. Kadang untuk minggu berikutnya, saya ingin desain yang berbeda. Kalau dalam beberapa minggu, desainnya sama terus, saya akan mudah bosan dan jadi malas untuk mengisinya. Itulah kenapa planner yang biasanya sudah default dalam buku-buku planner yang banyak beredar di pasaran tidak pernah saya isi, apalagi patuhi. Saya lebih suka bermain-main dengan daya kreativitas saya, sekalian melatihnya, begitu.

4. Menyobek lembaran yang salah.

Serius, jangan sekali-kali melakukan hal ini, kalau bisa. Apakah kita akan membuang bagian hidup kita yang gagal? Tentu tidak, bukan? Bagian hidup yang gagal akan tetap ada sebagai pengingat agar tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Begitu pula lembaran pada buku jurnal yang salah tulis. Tidak perlu disobek, biarkan tetap di sana agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Yah, kalau bisa diperbaiki justru lebih bagus kan?

Nah, itu adalah empat kesalahan yang saya lakukan saat pertama kali menggunakan BuJo. Saya belajar dari semua itu dan sekarang menjadi lebih baik dalam menggunakannya.

Bagaimana denganmu? Kesalahan apa yang pernah kamu lakukan berkaitan dengan BuJo dan pelajaran apa yang bisa kamu ambil darinya?

Published on November 07, 2016 23:28

October 11, 2016

NanoPrep #1

Jadi, Oktober takkan lama lagi mencapai akhir. November penuh derita sebentar lagi menjelang. Apalagi kalau bukan NaNoWriMo? Event tahunan bagi para penulis masokis. Dan ya, saya ikut lagi.

Jadi, Oktober takkan lama lagi mencapai akhir. November penuh derita sebentar lagi menjelang. Apalagi kalau bukan NaNoWriMo? Event tahunan bagi para penulis masokis. Dan ya, saya ikut lagi.Untuk tahun ini, entah kenapa saya tertarik menulis romance. Padahal jika mengusut sejarah perjalanan menulis saya, romance adalah salah satu genre yang selalu sengaja saya hindari. Bukan apa-apa. Saya hanya selalu gagal menulis genre itu dengan baik dan benar. Tentu saja, kegagalan bukanlah kegagalan jika kita tidak berhenti mencoba. Dan saya menolak menyebut diri sendiri sudah gagal.

Jadi di sinilah saya. Kembali menerjunkan diri di bulan neraka itu untuk mulai menjamah romance.Proyek saya bisa dilihat di sini:

http://nanowrimo.org/participants/dya-ragil/novels/painfully-sweet

Tema utama yang saya angkat di naskah Painfully Sweet adalah survivor's guilt. Saya perlu berterima kasih pada teman saya yang mau meminjami saya textbook tentang ilmu psikologi. Buku itu membantu sekali untuk riset demi keperluan naskah.

Well, masih ada waktu hingga akhir Oktober untuk mematangkan riset dan plot. Jadi, lebih baik mulai berlatih menulis setiap hari. Semoga saya bisa meramaikan kembali rumah saya ini. Rutin, kalau bisa. Sebagai permulaan, sedikit demi sedikit akan saya bagi NanoPrep saya untuk tahun ini di sini. Mungkin akan dimulai dengan survival kit buat NaNoWriMo. Who knows?

Oke, itu saja. Sekian.

Salam literasi~

Published on October 11, 2016 09:47

June 22, 2016

Sebulir Debu

Hari ini begitu ganjil.

Rasanya seperti saat kau sudah selesai menyampul buku serapi mungkin dengan plastik pembungkusnya. Lantas kau sadar bahwa ada sebulir debu yang tak sengaja terselip di antara kaver buku dan sampul plastiknya. Untuk menyingkirkannya, kau harus membuka selotip yang menautkan sampul plastik pada kaver, dan itu bisa merusak plastiknya atau mencerabut sebagian kavernya. Pada akhirnya, kau harus membiarkannya seperti itu: buku dengan tambahan sebulir debu pada sampulnya.

Ganjil dan asing.

Dan mendadak tak ada satu pun yang terasa benar.

Published on June 22, 2016 22:55