Alejandro Parisi's Blog, page 7

April 30, 2021

Los pájaros negros. Soundtrack y agradecimientos.

Una canción que me acompañó durante todo la novela.

Y, más abajo, la gente que la hizo posible. A todos, gracias.

Agradecimientos

A la querida Analía Kalinec, mujer valiente e hija desobediente, por su generosidad para leer Los Pájaros Negros y ayudarme a entender a Clara. Y a Virginia Croatto, por darme la oportunidad de conocer a las Claras reales que luchan hoy en día.

A Nieves Castillo Alzuri, por la historia del molino de viento y aquel abuelo que añoraba los montes vascos. Y a través de ella, también mis amigas y amigos de la Biblioteca Sarmiento y la ciudad de General Villegas.

Al gran Alberto L., que sin saberlo me mostró el camino que debía seguir Vito.

A Teo Erlich, que ya no está con nosotros pero su recuerdo sigue firme, hasta debajo de las piedras de Varsovia.

A Ana Rapoport, Laura Golbert y Facundo Piperno, por soportar las primeras versiones de esta novela y mejorarla con sus comentarios.

A mi amiga y editora Flor Cambariere, por el aguante, la paciencia y el apoyo de siempre.

A mis padres y a mis hijos, porque sí.

A Rodrigo Fernández, los chicos de El Faro de Alejandría y a todos los amigos que Balestra tiene en la ciudad de Olavarría.

A la familia González, guardianes del Río Espera.

A todas las lectoras y los lectores que me vienen acompañando desde hace años. A ellas y ellos, más que a nadie, gracias.

Y por último al propio Balestra, que durante varios meses me permitió pensar en otra y así, juntos, como si fuéramos pájaros negros, logramos escapar de esa tormenta llamada COVID-19.

April 29, 2021

LOS PÁJAROS NEGROS. Adelanto: Vito.

[image error]

SICILIA. 1942.

"De pie en la orilla del golfo de Castellamare, bajo el cielo azul de la primavera de 1942, el pequeño Vito Lapianna trataba de adivinar cuál de todas esas manchas borrosas que se acercaban a la costa era el bote de su padre. De haber estado pintado con colores llamativos, como los carros que recorrían la isla, él podría saber el punto exacto donde se encontraba Salvatore. Pero la madera del bote estaba gastada y ya no mostraba siquiera los restos de pintura que había sabido ostentar antes de que naciera Vito.

Poco a poco, la flota de pesqueros que había partido antes del alba se fue acercando y al fin él pudo ver a su padre, de pie en el bote con el torso desnudo y la cara al viento. Sentado, Danielle, su ayudante, movía los remos agitando el agua mansa del golfo. Vito cerró los ojos y se imaginó ocupando el lugar de Danielle, en altamar, buscando los peces que se habían escondido desde que el Mediterráneo se había convertido en territorio de batalla. Sólo debía esperar un año: su padre le había prometido que cuando cumpliera los diez podría dejar la escuela y convertirse en pescador. Su familia llevaba un siglo y medio surcando esas aguas, y pronto él sería uno más de ellos.

Cuando el barco alcanzó la orilla y la proa removió los guijarros de la playa, Vito abrió los ojos para ver que Salvatore saltaba a tierra con el cabo de la soga en la mano. Se acercó sin decir nada, sin siquiera saludar a su padre, y tomó una parte de la soga para ayudarlo a arrastrar el bote fuera del agua. Luego se inclinó para comprobar que el botín era tan mísero como el de los últimos meses. Al menos se habían salvado de las minas submarinas, que tantas vidas se habían cobrado desde el comienzo de la guerra, allá por 1939.

A medida que la playa se llenaba de botes, las gaviotas comenzaron a graznar desesperadas por el olor a pescado fresco. Los pájaros negros, en cambio, mostraban su desconfianza saltando de piedra en piedra. Descalzo, Vito comenzó a retirar las redes que debía revisar y cocer en caso de que encontrara roturas. Salvatore y Danielle ya estaban descargando los pescados que venderían en el pueblo, si es que a algún vecino todavía le quedaba dinero. Últimamente la venta se había convertido en trueque, y en lugar de conseguir algunas liras Salvatore debía conformarse con entregar los pescados a cambio de verduras, huevos y, si tenía suerte, algún pedazo de cordero.

Entonces Vito oyó gritar a Antonia, su madre, y se volvió para verla en el vano de la puerta de la casa que habitaban cerca de la orilla del golfo, al pie de aquella enorme montaña que protegía al pueblo de las cosas buenas o malas que pudieran llegar desde el interior de la isla. Antonia tenía en brazos a la pequeña Luisa, su hija menor. Francesca, la hermana que seguía a Vito, se estaba acercando a la playa para unirse a su padre y a su hermano.

De pronto un estallido asustó a la niña, que no pudo conservar el equilibrio sobre los guijarros y cayó al suelo. Vito corrió a ayudarla y, al darle la espalda al mar y mirar el pueblo, pudo ver la agitación de las calles y la sorpresa de sus vecinos: los fascistas se marchaban. Subidos a las motocicletas, a sus camiones y autos, todos los soldados enviados desde Roma para proteger el pueblo, abandonaban sus puestos de artillería antiaérea y se aprestaban para escapar del ataque de ese invasor que habían esperado desde que las tropas Duce habían sido derrotadas en África.

Al sonido de las motocicletas y los camiones pronto se sumó, quebrando el aire del pueblo, la sirena del enorme buque de acero que custodiaba la costa apostado junto al castillo moro. Nervioso, Vito ayudó a su hermana a levantarse y, tomados de la mano, caminaron hacia el bote de su padre. Desde allí pudieron ver que el buque ponía en marcha sus motores y comenzaba a alejarse con sus largos cañones. En silencio, los tres miraron por última vez la bandera tricolor de ese imperio que se estaba cayendo a pedazos.

“Se van”, gritó Antonia desde la casa. “Como siempre”, dijo Salvatore de pie en la playa, con los pies sumergidos en el agua, el cigarro en la boca y las manos en los bolsillos. Antes de que el destructor se perdiera en el horizonte, él ya había vuelto al trabajo: Vito se apuró a ayudarlo a revisar las redes. “Sin ese monstruo, ahora vamos a pescar más tranquilos”, dijo Salvatore señalando el buque.

Tras la partida del ejército, los habitantes de Castellamare del Golfo comenzaron su exilio hacia el interior de la isla, caminando escondidos bajo los árboles, alejándose del mar. Cuando Antonia supo que todos se marchaban le pidió a su marido que ellos también abandonaran la precaria casa en la que vivían, tan cerca de la orilla, tan cerca del infierno que, lo decían todos, desatarían las bombas inglesas y americanas.

Al principio Salvatore se mostró inflexible. Él era un pescador, un hombre de mar. ¿Cómo haría para alimentar a su mujer y a sus tres hijos en medio de la montaña? No tenía tierras, no tenía animales ni huerto. ¿Qué iban a hacer allí en el monte? ¿Comer lagartijas, caracoles? ¿Mendigar entre los campesinos? No, de ninguna manera. Así como su padre y el padre de su padre habían continuado pescando durante la Primera Guerra, él tampoco iba a renunciar a ese mar que podía traer barcos y submarinos enemigos, sí, pero que también, desde el comienzo de los tiempos, había sido la fuente de alimento de toda la familia.

Un mes más tarde despertaron en medio de la noche por el sonido de las explosiones. Antonia comenzó a golpear a su marido gritándole que estaba loco, que ese mar sólo les había ofrecido pobreza y que ahora podía terminar con la vida de sus hijos. Salvatore no hizo caso a su reclamo: se puso los zapatos y corrió hacia la playa. Vito siguió a su padre calle abajo, hacia la orilla, mientras los aviones se perdían en el horizonte dejando lenguas de fuego sobre la costa.

Durante toda su vida Vito Lapianna recordaría lo que vio aquella noche, y el terror que se apoderó de su cuerpo al encontrar a su padre sentado sobre una roca y cubriéndose el rostro con las manos, llorando como Vito nunca lo había visto ni lo vería llorar. El bote, devorado por el fuego, se consumía junto con todo lo que Salvatore Lapianna había tenido y disfrutado hasta entonces: la libertad de estar en medio del mar, la certeza de que su cuerpo y las redes bastaban para mantener a su familia sin depender de nadie. Tan solo del mar. Y de ese barco que ahora, lenta, inevitable, fatalmente se hundía en las aguas del golfo en medio de la noche."

April 27, 2021

"Tres mujeres en el Holocausto". Prólogo de la reedición 2021.

Prólogo 2021 de la reedición de la serie "Tres mujeres en el Holocausto".

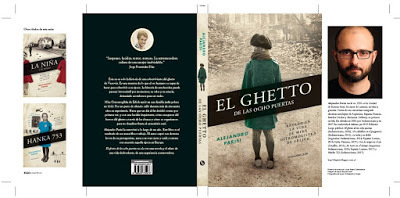

"Cuando en 2008 mi amigo Ary Erlich me pidió que entrevistara a su abuela Mira y escribiera la historia de su familia nunca imaginé ese recorrido por la memoria de las sobrevivientes del Holocausto duraría diez años y tres novelas

Porque a Mira luego le siguió Nusia Stier de Gotlib, y finalmente Hanka Dziubas de Grzmot. Por distintas razones, ninguna de las tres había contado su historia antes. Y sin embargo, después de casi setenta años, Mira, Nusia y Hanka conservaban sus recuerdos tan nítidos que sus voces eran un grito de necesidad: recordaban todo y necesitaban imperiosamente contarlo para dejar testimonio a sus descendientes, pero también para tratar de entender las razones que habían llevado a los nazis a cometer una de las matanzas más grandes y crueles de la historia.

Con cada una de ellas conversé durante todo un año. Las visitaba una vez por semana, y en los encuentros esas mujeres que ya eran abuelas volvían a convertirse en las nenas y las adolescentes que habían sido cuando la guerra las tomó por sorpresa. Así entendí que su relato no era sólo un testimonio histórico, sino también la búsqueda personal de tres nenas que querían reencontrarse con las ausencias y las heridas que les había dejado el Holocausto. A veces se quedaban calladas y alzaban la vista para preguntarme: “¿Esto fue verdad? ¿Puede un ser humano hacerle eso a otro ser humano? ¿No somos todos iguales?”. Ni ellas ni yo teníamos una respuesta para eso.

A las tres les dije lo mismo: “No soy historiador, ni periodista ni politólogo. Soy un autor que va a narrar su vida como si fuera una novela”. Y ellas redoblaron la apuesta: “Escriba, pero escriba sólo lo que yo vi con estos ojos”.

Y así empezamos. Primero, Mira Ostromogliska de Erlich me contó su vida en el Ghetto de Varsovia junto a su hermana Edwarda y a los maridos de ambas, Edek y Boris. El asesinato y la desaparición de sus amigos, de sus familiares, el hambre, las enfermedades y el terror de ser perseguidas por el sólo hecho de ser judías. Con dolor, Mira me contó cómo su hermana y su cuñado decidieron confiar la vida de su pequeño hijo Teo a un polaco que tuvo el valor de sacarlo por las alcantarillas del ghetto y criarlo con sus propios hijos para evitar que fuera asesinado. El resultado de aquellas charlas fue la primera de estas tres novelas, “El ghetto de las ocho puertas”.

En 2012 conocí a Nusia Stier de Gotlib, una amiga de Mira. Como Mira, Nusia tampoco le había contado a nadie cómo había logrado sobrevivir al nazismo. Su historia era muy distinta a la de Mira pero estaba impregnada por las mismas ausencias y el mismo dolor.

Había perdido a su padre y a su hermana, y sólo logró sobrevivir convirtiéndose en otra. “Tenés que callar, rezar y mentir”, le dijo su padre y ella obedeció. Durante toda la guerra, fingió ser una niña ucraniana huérfana llamada Slawka adoptada por un matrimonio pro nazi. En aquellas conversaciones, Nusia fue relatando con detalle todas sus vivencias y recuerdos de esos años de dolor que durarían hasta 1947, cuando los hombres de Simón Whisenthal le dieron la noticia de que su madre había sobrevivido y la estaba buscando. Aquel año de recuerdos y confesiones se convirtió en “La niña y su doble”, la segunda novela de esta Trilogía que hoy se reedita.

Cuando creía que ya no había nada que pudiera asombrarme y conmoverme tanto, en 2016 conocí a Hanka Dziubas de Grzmot. Su historia era completamente distinta a las de Mira y Nusia, pero compartían algo: Hanka tampoco se la había contado a nadie. Aquel año entrevisté a la Hanka de ochenta años que, cuando narraba su historia, volvía a convertirse en la nena de nueve años a la que la Segunda Guerra le había quitado la infancia y la había enfrentado con lo peor de la humanidad. Después de permanecer oculta en su casa durante cuatro años en el Ghetto de Lodz, soportando el hambre y el miedo, Hanka y sus dos hermanas fueron deportadas a Auschwitz. El hambre, el olor a carne asada, las cenizas volando en el aire y los hornos infernales despidiendo humo blanco la acompañaron en los meses que estuvo allí. Durante treinta y seis horas, Hanka esperó la muerte desnuda bajo la nieve, formada en una fila que terminaba en las puertas del infierno. Y sin embargo sobrevivió. Aquel día comprendió que su vida tenía un único motivo: contarle al mundo lo que había vivido y visto en aquellos años. Y ese testimonio se convirtió en “Hanka 753”, la tercera entrega de esta Trilogía llamada Tres Mujeres en el Holocausto.

Mira, Nusia y Hanka compartieron un mismo contexto histórico, pero cada una de sus vidas y sus historias son muy diferentes y dan cuenta de las infinitas dimensiones del horror. Ninguna de las tres se propuso dejar testimonio para vanagloriarse de su fuerza de voluntad, ni de su valentía, fortaleza o eso que hoy llaman resiliencia. La única razón que las llevó a contar sus historias y permitirme escribir estas tres novelas fue simple y unánime: “esto no puedo volver a pasarle a nadie. Ni a los judíos ni a ningún otro pueblo.”

Escucharlas y acompañarlas en ese viaje al pasado fue, sin dudas, lo mejor que me pasó como autor. En los tres casos, cuando terminé las primeras versiones dijeron lo mismo: “esto pasó tal cual usted lo escribió” Como autor, no existe mayor satisfacción que esa.

Pero había algo más que compartían estas tres enormes mujeres: la certeza de que la única manera de evitar que se repitiera “eso”, como ellas llamaban al Holocausto, era que estas novelas llegaran a chicas y chicos jóvenes, y así, al conocer sus vivencias, sus historias, las nuevas generaciones supieran que el ser humano es uno solo, y que ninguna diferencia étnica ni religiosa ni política puede justificar que se les infrinja el mínimo dolor.

A lo largo de estos años, gracias a la dedicación y la fuerza de muchas y muchos docentes, “El ghetto de las ocho puertas”, “La niña y su doble” y “Hanka 753” fueron leídas y trabajadas en las aulas por los y las estudiantes de distintas escuelas primarias y secundarias de Argentina. A todos y todas, docentes y lectores, mi eterno agradecimiento.

Con la reedición de la Trilogía Tres mujeres en el Holocausto, diez años después de la publicación de la primera novela, esperamos que la memoria de sus protagonistas y sus historias lleguen a más lectoras y lectores, porque, como dijeron Mira, Nusia y Hanka: “Todos tienen que saber qué nos pasó y cuánto sufrimos, porque esto no puede volver pasarle a nadie. Nunca más”.

Alejandro Parisi

Buenos Aires, 2021

April 23, 2021

Adelanto de LOS PÁJAROS NEGROS: Julián.

LOS PÁJAROS NEGROS

Editorial Sudamericana

Mayo 2021

"Guernica. 1937.

Apenas si podía soportar el peso del hacha que tenía en sus manos. Frente a él, Aitor y Mikel, sus hermanos mayores de trece y catorce años, sonreían y señalaban el grueso tronco del roble que habían elegido para que el pequeño Xabier demostrara eso que venía diciendo desde el avance de los nacionales: que ya era grande, que podía sostener un fusil para defender la República.

El roble era fuerte y debía tener más de ocho metros de altura. Pero Xabier Bengoechea estaba dispuesto a defender su orgullo y demostrarles a sus hermanos que por más que tuviera cinco años podía talar un roble y matar hasta al mismísimo Francisco Franco.

“Si logras talarlo, es porque ya puedes cargar un fusil”, dijo Mikel con la boca llena de nueces, y señaló el árbol. Aitor se mantenía en silencio, fumando el cigarrillo que había logrado robarle a su padre, por la noche, mientras este dormía. “¿A ver, pequeño aizkolariak, si puedes ser soldado?”, insistió Mikel con la boca abierta, escupiendo nueces y saliva.

Xabier lo miró, desafiante. Con esfuerzo, alzó el hacha y descargó el golpe sobre el roble. El hacha rebotó contra tronco y él cayó de espaldas al suelo, junto con el hacha.

Sus hermanos soltaron una carcajada.

No le importó: se incorporó, volvió a sujetar el hacha y volvió a golpear con ella el tronco. Esta vez, al rebotar, la cabeza del hacha pasó peligrosamente junto a su oreja izquierda, provocándole un pequeño corte.

“Ya, Xabier”, dijo Aitor, “te lastimarás”. Pero su hermano menor estaba otra vez con el hacha en alto. El tercer golpe fue tan contundente que el filo se incrustó en el tronco. Con fuerza, Xabier intentó volver a hacerse con el hacha, que parecía adherida al árbol. Una y otra vez volvió a tirar del mango, sin poder quitarla de allí. “No puedes quitar el hacha y quieres sujetar un fusil”, seguía riéndose Mikel. Aitor lo miró con furia. Nunca había soportado el carácter burlón y altanero de Mikel, que tantos problemas le había causado en la escuela y entre los demás niños del pueblo. Aquello debía ser una lección para Xabier, y no un castigo que lo pusiera en peligro.

Se arrodilló para quedar a la altura de su hermano menor y vio que había comenzado a llorar en silencio. Lo tomó de las manos y lo guió para que las colocara de manera correcta sobre el mango y así pudiera sujetar el hacha con firmeza. En voz baja, le indicó: “Cuando se clava, mueves el mango hacia arriba y hacia abajo para quitarla”. Después se apartó para que lo hiciera solo. Con tres movimientos Xabier logró hacerse con el hacha y se la enseñó a Mikel de manera amenazante. “Leñador de espárragos”, dijo Mikel, “si puedes sacar un dedo de madera me doy por satisfecho”. Y Xabier volvió a intentar.

Una y otra vez.

Con cada golpe sentía que le escocían las palmas de las manos. Pero no se detuvo. No podía darle la razón al vanidoso de Mikel. Siguió golpeando el roble con un esfuerzo sobrehumano, pero en lugar de golpear en el mismo lugar para abrir una brecha en la madera, los golpes erráticos dejaban leves muescas dispersas por el tronco.

Al rato pudo sentir la tibieza de la sangre en sus manos y vio el hilo de líquido rojo deslizándose sobre el mango del hacha, cayendo sobre el suelo del monte. Esta vez fue el propio Mikel quien le pidió que se detuviera. “Aita nos castigará al ver tus manos”, dijo. Xabier lo miró, desafiante, y volvió a golpear el tronco.

Al fin, Aitor evitó el siguiente golpe sujetando el mango por sobre la cabeza de Xabier, y le quitó el hacha. “Si no puede sostener un fusil, seguro que ha de poder empuñar una pistola, ¿no?”, dijo mirando a Mikel. “Seguro”, respondió Mikel.

Xabier sonrió. Se había ganado el respeto de sus hermanos.

Aitor sacó su pañuelo y le pidió el suyo a Mikel. Le vendó las manos al pequeño y los tres se sentaron a descansar antes de emprender el regreso a casa. Mikel sacó una pequeña bota con vino y, luego de beber un trago, miró a Aitor, que asintió. “Te lo has ganado”, dijo Mikel pasándole la bota a Xabier.

El pequeño se la llevó a los labios y fingió que bebía. Satisfecho, se acostó a la sombra que proyectaba el roble que seguía allí, alto y poderoso.

Mikel fue el primero en identificar el sonido, que era distinto a todos los que siempre se oían en el monte. Se incorporó y en el horizonte vio la formación de aviones que se acercaba a Guernica desde el sur. “Son los rusos que han venido a ayudarnos”, dijo, gritando. Los tres se pusieron de pie. Desde allí podían ver el puente, la carretera y, a lo lejos, la fábrica de armamento donde trabajaba su padre.

Pronto, Aitor distinguió una bandera roja que se agitaba en la cima de uno de los montes vecinos. Entonces las campanas de todas las iglesias del pueblo comenzaron a repicar, y ellos supieron que estaban en peligro.

“Los nacionales”, gritó Aitor, tomando el hacha con una mano y la mano de Xabier con la otra. A medida que bajaban del monte, los cuervos negros que se habían mantenido escondidos alzaron su vuelo por sobre los árboles, en aquella cálida tarde de abril de 1937."

April 20, 2021

LOS PÁJAROS NEGROS. Tapa.

LOS PÁJAROS NEGROS

Editorial Sudamericana.

Mayo 2021.

Tres jóvenes huyen de la guerra. Cuando sus hogares se transformaron en un campo minado la única opción para sobrevivir es partir. Llegan a la ciudad de Mar del Plata escapando cada uno de sus desgracias. Aún no se conocen. Vito Lapianna, un pescador siciliano. Samuel Friedman, judío polaco sobreviviente del Holocausto. Julián Bengoechea, vasco exiliado por la guerra civil española. Estos adolescentes solitarios se hacen amigos en esa playa que, dicen, llega hasta el fin del mundo. Crecen juntos hasta que ocurre algo inesperado que los separa para siempre.

Cincuenta años después, Lapianna, ahora convertido en un empresario millonario, decide buscar a sus antiguos amigos. Para eso contrata al detective privado Álvaro Balestra, ex policía uruguayo residente en Buenos Aires. Balestra acepta el encargo con una sola condición: conocer la historia y el motivo que los separó. En esa búsqueda el propio Balestra se enfrentará con su historia familiar, los fantasmas de la dictadura y los verdugos que vivieron a su lado.

April 19, 2021

Adelanto de Los Pájaros Negros: Samuel.

LOS PÁJAROS NEGROS

Editorial Sudamericana

Mayo 2021

Fragmento: Samuel.

Varsovia. 1943.

"Desde un suburbio de Varsovia, al otro lado del Vístula y la Ciudad Vieja, el pequeño Samuel Friedman veía las llamas y el humo que lamían el cielo. Los disparos llegaban a intervalos, como las explosiones que hacían temblar el suelo. La señora Alenka Zielinski le había dicho que al amanecer, antes de que él despertara, los alemanes habían comenzado a retirar todas las maquinarias de las fábricas del ghetto para salvarlas y poder seguir produciendo en otro sitio los abrigos y uniformes destinados a sus tropas.

Entrada la mañana, mientras comía un trozo de pan con té, Samuel había visto marchar decenas de soldados ucranianos, alemanes y letones que cantaban canciones de guerra y se pasaban botellas de vodka para darse ánimos o nublar su propia consciencia antes de hacer lo que estaban haciendo ahora: asesinar a todos los judíos que quedaban en el ghetto de Varsovia.

Al enterarse de la inminente masacre, los judíos se habían rebelado contra los nazis. Ahora resistían en una batalla desigual que no tardaría en dejar miles de cadáveres y cientos de edificios incendiados. “Están condenados, Olek”, le dijo la señora Zielinski a Samuel con pesar.

Samuel no podía dejar de pensar en Boris y Sara, sus padres. Imaginaba que su padre debía estar atendiendo a los heridos con la ayuda de su madre. Nunca había sido fácil para un judío ruso entrar en la universidad, pero con dinero se podía conseguir todo lo que uno quisiera. Así, el padre de Boris, dueño de una importante fábrica de abrigos de piel en San Petersburgo, había enviado a su hijo a París para que pudiera convertirse en médico. Dos años después de obtener su título y ejercer en Rusia, Boris había escapado a Polonia tras la revolución bolchevique.

Si bien su plan era retornar a París, se detuvo en Varsovia unos meses y allí conoció a Sara, hija de un joyero judío. Se habían casado en 1933. Samuel, su único hijo, había nacido en 1935. Aunque habían pasado varios años, Samuel aún podía recordar su casa de la Ciudad Vieja, y los Jardines Sajones donde paseaba cada domingo de la mano de su madre y su padre. Hacía tanto tiempo que no los veía que a veces incluso le costaba recordar sus rostros.

La invasión alemana había destrozado la vida de todos los judíos de Polonia. Pronto, Boris, Sara y Samuel fueron encerrados en el ghetto, donde los niños morían por el hacinamiento y las enfermedades. Había sido el marido de la señora Zielinski, Kaspar, a quien Boris había salvado de una disentería, quien les había dado la idea. Si le entregaban las valiosas joyas que aún conservaban escondidas, él se encargaría de sacar a Samuel por las alcantarillas y llevarlo a un lugar seguro donde sería atendido y cuidado por él mismo y Alenka, su mujer, hasta que ellos fueran a buscarlo.

Pero habían pasado cuatro años y Boris y Sara no aparecían. Y ahora los nazis estaban destruyendo lo que quedaba del ghetto y de los judíos de la capital polaca."

19 de abril de 1943.

El ghetto de las ocho puertas. Fragmento: pág. 104-114.

En general, para mis cumpleaños no acostumbraba pedir regalos costosos ni celebrar fiestas espectaculares. Prefería una buena comida en la intimidad de mi casa. Así pensaba hacerlo el 19 de abril de 1943. Aquel año mi cumpleaños coincidía con la víspera de Pesaj. Para la cena había conseguido una botella de vino dulce y un pan de Matzá, algo que por entonces era un lujo impensado. Esa noche, los pocos sobrevivientes que quedaban de mi familia y la de Edek vendrían a cenar a la casa de la calle Leszno para festejar mis veintiún años. Una tía de Edek había sugerido que Bozena debía regresar al ghetto para pasar las fiestas junto con su familia, pero Edek se opuso porque temía que al regresar al ghetto su prima corriera peligro. No se equivocaba: al amanecer, por las calles marcharon cientos de soldados lituanos y letones. Un oficial de las SS anunciaba a los gritos que los últimos judíos que quedábamos en el ghetto debíamos presentarnos para partir hacia una fábrica de Poniatowa. Cuando nos enteramos, Mietec, Hilary, Jacob y yo estábamos en la fábrica. Edek había entrado con un gesto de preocupación; al conocer la noticia se había quedado desconcertado, y en su desconcierto sólo había atinado a tomar una pequeña bolsa con sus fotos familiares. Ni siquiera llevaba abrigo.

Dejamos de trabajar y nos dirigimos a la puerta, donde Musialowa se burlaba de todos los judíos que pasaban. Mientras fichábamos vimos entrar a Konarski. Las ojeras le ensombrecían el rostro como dos manchas de cabrón; en el centro, sus inquietos ojos claros, miraban a un lado y otro, contagiados del frenesí de la fábrica: por los pasillos varios hombres iban y venían cargando bultos, mientras otro grupo se encargaba de desmantelar las máquinas y las estanterías.

Konarski parecía sorprendido o apesadumbrado de vernos. “Aún están aquí”, dijo. Dispuesto a despedirse, Edek le agradeció toda la ayuda que nos había prestado durante los años que habíamos pasado en el ghetto. Después dijo que íbamos a presentarnos ante los alemanes para ser deportados a una fábrica de Poniatowa. Konarski sonrió: “Idiota, nos matarán a todos. Hoy mismo destruirán la fábrica, el ghetto y a todos los judíos que quedamos.” Sólo entonces oímos los primeros disparos. “Cuando la resistencia se enteró de los planes de los alemanes, comenzaron a arrojar bombas molotov y a tender barricadas. Deben que esconderse”, dijo Konarski. Edek y sus hermanos se miraron. “¿Dónde?”, pregunté. Konarski sacudió la cabeza: “En una de las casas del frente de la fábrica. Ya he escondido a algunos, pero sólo quedan cuatro lugares”. “Id vosotros, yo puedo esconderme en el ático de la casa de Shosha”, dijo Mietek con decisión. Abrazó a sus hermanos, me besó las mejillas y se marchó.

Antes de que pudiéramos reaccionar ya estábamos siguiendo a Konarski. Se oían órdenes en alemán, en polaco. A saber por lo que contó, Konarski era uno de los treinta judíos que Schultz había elegido para que desmantelaran las fábricas del ghetto: debían desarmar las máquinas y colocar sus piezas en las mismas cajas donde él nos pensaba ir sacando a nosotros y a los demás judíos refugiados en el escondite.

Lo seguimos hasta los pies de una escalera que llevaba a los pisos superiores del edificio. Pudimos oír el rumor de las botas alemanas trotando por la calle, al otro lado de la pared, y el melódico tintineo de las cintas que sujetaban los fusiles. Konarski retiró la plancha de madera que ocultaba la entrada al escondite, bajo la escalera, y el sótano se nos reveló como una boca negra y tibia, presta a devorarnos. La luz de la escalera iluminaba unos rostros pálidos y asustados; asomando desde el interior para buscar aire fresco, pude ver a una mujer que sostenía un bebé en brazos. Entramos de uno en uno: el lugar era estrecho, y apenas si cabíamos sentados en el suelo; no había rejillas ni ventanas, por lo que el aire estaba cargado con aliento de todos.

Antes de cerrar la puerta, Konarski se dirigió a Edek, como si él fuera el líder del grupo. “No salgáis por nada del mundo. No habléis. Se oye todo desde afuera. Sólo debéis permanecer en silencio hasta que mis hombres vengan a buscaros”. Entonces cerró la puerta y nos quedamos a oscuras, en silencio. Qué silencio. Podía oír la respiración agitada de Edek, justo delante de mí. Sin darme cuenta, con la tensión había presionado una parte del pan que llevaba en la mano hasta convertirla en migas. Lo dejé en suelo, entre mis rodillas, junto con la botella de vino. Poco a poco mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad, y los rostros de mis compañeros no se volvieron nítidos, pero al menos pude descubrir sus rasgos. Además de los padres del niño, había dos hombres jóvenes que trabajaban en la fábrica.

El día pasó lentamente. El levantamiento del ghetto de Varsovia nos llegaba en forma de disparos, explosiones y gritos de festejo. A veces, la casa se sacudía sobre nosotros y las vigas que sostenían el techo del sótano dejaban caer el material cuarteado por las continuas explosiones. De a ratos mirábamos hacia arriba, más preocupados porque se desplomara el techo que porque entraran los alemanes.

A oscuras era difícil contar el paso de las horas. Al fin, con la alarma del toque de queda supimos que era de noche, que el día había terminado y nadie había venido por nosotros. Recostada sobre su pecho, acariciaba el arco de piel suave que se extendía entre el dedo pulgar y el índice de Edek, como si eso bastara para alejar sus temores y engañarme a mí misma: “Nos salvaremos, Konarski nos rescatará”, le decía.

Pero al día siguiente todo siguió igual: acurrucados unos sobre otros, nos estremecíamos con el sonido de las bombas y los disparos. Estaba impaciente; necesitaba salir, ir al baño. Al fin, uno de los hombres pidió perdón y luego se orinó en sus pantalones. Los demás lo seguimos, inevitable, tristemente, y el aire del sótano comenzó a volverse agrio y espeso.

Cuando volvió a sonar el toque de queda, comimos un trozo de pan y bebimos pequeños sobros de vino. En un momento, oímos los pasos de dos soldados alemanes que, supongo, se detuvieron a fumar junto a la pared de nuestro escondite. Los oímos reír, festejar el avance alemán sobre el ghetto. Aunque Edek no lo dijera, yo sabía que estaba pensando en su hermano escondido en el ático de la casa. Me quedé dormida con la mano aferrada a las fotos que llevaba colgadas al cuello; en sueños vi a papá bajar del tren que lo traía de Francia, con una cesta llena de pistolas y panes.

El tercer día nos trajo la desesperación de sabernos olvidados. El regreso de Konarski era menos probable que la victoria de la resistencia. Sin embargo, sus hombres regresaron para esconder a otras tres personas. Debíamos esperar.

El cuarto día llovió. El sonido de la tormenta parecía una burla divina ante la sed que estábamos pasando. Frustrados, bebimos las últimas gotas de vino.

El quinto día vimos cómo los hombres de Konarski se llevaban a los tres nuevos y volvían a encerrarnos. Esa noche se acabó el pan.

Entonces el niño, que durante los cinco primeros días se había mantenido en calma prendido permanentemente a los pechos de su madre, la mañana del sexto día acabó por perder la paciencia. Primero soltó una queja enternecedora, de niño satisfecho; luego el gemido se fue intensificando hasta convertirse en llanto. Un llanto desgarrador, el mismo que hubiéramos querido soltar nosotros si no hubiésemos estado tan empecinados sobrevivir. Todos miramos a la mujer, que se apuró en acunar al niño. Lo volvió de espaldas, le golpeó cariñosamente la cola, lo hizo eructar, y sin embargo no consiguió calmar su llanto. La pobre mujer también lloraba, pero en silencio y ante nuestras miradas de reproche.

“Hágalo callar”, dijo Jacob, con voz nerviosa. Alguien le alcanzó un pañuelo. La madre se encargó de contener las patadas que pegaba el niño mientras el padre intentaba amortiguar sus gemidos cubriéndole la boca con el pañuelo. Sólo lo lograba en los momentos en que el niño se ahogaba, tosía y juntaba fuerzas para volver a llorar. Estuvimos esperando a los alemanes un rato, unas horas, todo un día. Los estruendos de las bombas, el sonido de los carros de asalto y el clamor de las tropas que ingresaban al ghetto habían logrado silenciar el llanto del niño durante todo el día. Pero los ruidos se acallaron por la noche y, en el silencio del ghetto era imposible no escuchar semejantes gritos. Contuve la respiración durante un rato, creyendo que con mi esfuerzo el niño dejaría de llorar. En la penumbra pude ver que el padre del niño buscaba algo en sus ropas gastadas. Extendió la palma de su mano hacia Jacob, enseñándole un pequeño sobre de color blanco. “Es cianuro, déselo al niño antes de que os delate. Yo no puedo, soy el padre”, dijo. Jacob miró al padre del niño directo a los ojos: en los suyos no había odio ni tristeza ni desesperación, sólo enojo. “Hágalo usted”, dijo. En el silencio que siguió quedó plasmada la vergüenza de todos: ¿acaso valía la pena matar a un niño para salvar diez vidas? Al fin, el padre del niño guardó el cianuro para otro momento. El niño aún lloraba, pero nuestra desazón nos hizo olvidar el llanto y poco a poco dejé de prestarle atención.

Al día siguiente el niño dormía sereno en brazos de su madre. Con la boca reseca por el hambre y la sed, ese, el séptimo día, comencé a desesperarme. Quería salir, ver qué pasaba allá afuera: quizá todo había terminado, quizá los Aliados habían bombardeado las posiciones alemanas y ahora los de la resistencia estarían liberando a todos los judíos… “Lo más probable es que los hayan matado a todos”, dijo Edek. De todas formas, ¿cómo podíamos saberlo escondidos allí, bajo las calles donde se producía el levantamiento del ghetto de Varsovia? Justo cuando iba a salir, unos disparos que sonaron frente a la fábrica me hicieron cambiar de opinión.

El noveno día sentimos unos pasos junto a la escalera. Era temprano, quizá poco después del amanecer. Alguien retiró las maderas que encubrían la entrada al escondite, y a continuación apareció un hombre. No era alemán, sino uno de los treinta judíos elegidos por Shultz. “Me manda Konarski”, dijo. Esta vez, los dos elegidos para salir éramos Edek y yo. Mientras me incorporaba y le deseaba suerte al resto, Edek se despidió de sus hermanos con la promesa de esperarlos afuera.

Al salir del sótano, lo primero que hice fue hinchar mis pulmones con aire limpio. Con una mano me protegí los ojos: después de pasar nueve días a oscuras, la claridad que se filtraba a través de las ventanas me hería la vista. Seguimos al hombre de Konarski hasta la fábrica: salvo por cuatro enormes cajones de madera, el salón principal estaba vacío. Ya habían empaquetado las máquinas, las herramientas y las telas, y ahora las estaban cargando en un camión para sacarlas fuera del ghetto.

Los hombres de Konarski nos escondieron detrás de un armario y nos dijeron que esperásemos ahí, que alguien nos vendría a buscar cuando llegara el momento indicado. Pero no vinieron, ni ellos ni nadie. Acurrucados detrás de unas estanterías enclenques, que apenas si podían ocultar nuestros cuerpos, contamos las horas como cuentas de una soga tensa que estaba a punto de romperse. Se hizo de noche: por los cristales de las ventanas comenzó a entrar la luz de la luna, que transfiguraba las motas del polvo que había levantado el trajín de la mudanza.

Prefería enfrentarme a las balas alemanas antes que seguir escondida. Ya vería si terminaba reuniéndome con mamá en la tierra de los muertos o con Edwarda en la calle de los vivos. “Saldré: que me atrapen, que me maten… me da igual”, dije y Edek no pudo detenerme. Al avanzar podía sentirlo caminar detrás de mí, susurrando reproches y amenazas. Nos acercamos a una ventana. Afuera continuaba el ir y venir de los treinta judíos encargados del trabajo. En el rumor de voces, Edek reconoció la de Shultz, que llamaba a Konarski a los gritos. Alcanzamos la puerta con temeridad, y desde allí Edek comenzó a llamar: “Olek, Olek”. Oímos pasos. La voz de Konarski llegó antes que su cuerpo maltratado: “Edek, me había olvidado de vosotros”, dijo, pasándose un pañuelo sucio por el rostro. Sus ojos ya no mostraban la misma vivacidad de antes. Habló rápido, como si todos los tiempos estuvieran a punto de acabarse: el ghetto estaba fuera de control, los judíos atacaban a los alemanes, había trincheras de la resistencia y francotiradores nazis apostados en los tejados de toda la ciudad. “Nos quieren matar como perros, pero algunos judíos están armados y ya han matado a una decena de alemanes. Rápido, están por salir las últimas dos cajas.” No pude contener la pregunta: “¿Y los demás?” Konarski suspiró: la salvación de decenas de judíos estaba en sus manos cansadas.

Lo seguimos hasta las últimas dos cajas que saldrían del ghetto. Abrió una de un metro de ancho por dos metros de largo y quitó algunas piezas de las maquinas para hacernos lugar. Nos metimos con esfuerzo, en posiciones invertidas, mis pies rodeando la cabeza de Edek y los suyos a un lado y otro de la mía, los dos apresados entre las planchas de acero y los engranajes cubiertos de grasa. “Mis hermanos están en el sótano y el otro en el ático, tiene que salvarlos”, dijo Edek. Konarski hizo un movimiento de cabeza que bien podía significar una disculpa como una afirmación. Al ver que Edek esperaba otra respuesta, dijo que intentaría sacarlos por las alcantarillas. Antes de que volviera a cerrar la caja, Konarski dijo: “Quedaos callados, cuando lleguéis al depósito no hagáis nada: mandaré a dos hombres de confianza para que os saquen de allí”. Sin tiempo para despedidas, comenzó a sellarla con largos clavos de acero.

Oímos pasos de botas y dos voces que se burlaban de Konarski en un imperfecto alemán. Debían ser soldados letones. Uno le gritó al otro que le pasara la botella de vodka. Después de beber, alzaron la caja de golpe, y durante unos metros zarandearon la caja por el aire hasta que la soltaron sobre lo que debía ser el camión. Con el golpe, sentí que algo me lastimaba el tobillo.

Al salir, noté que el aire frío de la calle cargado de un fuerte olor a quemado. Se oían disparos lejanos, ahora los enfrentamientos se estaban dando lejos de la fábrica. Cerca del camión en el que estábamos, un coro de voces quebradas entonaba canciones militares alemanas. Los soldados gritaban y reían animados por el alcohol, mientras el traqueteo del camión sacudía la caja.

De pronto, una voz dio la orden encender las antorchas. Pude sentir el calor del fuego rodeando nuestro camino. Las posiciones que ocupábamos en la caja no me permitían verle el rostro, pero notaba cómo Edek se estremecía, sollozando de impotencia y dolor al saber que las llamas sorprenderían a Hilary y Jacob dentro del sótano. Me hubiera gustado poder abrazarlo, besarlo, susurrarle al oído que íbamos a salvarnos todos…, pero la caja era demasiado estrecha y a mí ya no me quedaban motivos para esperar nada bueno.

Anduvimos cerca de veinte minutos; de a ratos nos llegaba el canto de las tropas que regresaban del ghetto en busca de descanso. Tras el rechinar de unas puertas, el camión se detuvo por completo. Los pasos de las botas se acercaron y bajaron la caja al suelo. El camión se marchó y nos quedamos en medio de un silencio; dentro de la caja no teníamos forma de saber dónde ni con quién estábamos.

Pasó un rato, diez minutos o tres horas; desde la mañana del 19 hasta aquel 28 de abril el tiempo había tomado un ritmo a su vez frenético y desganado: la espera prolongaba los minutos y las horas pasaban fugaces con los giros de las circunstancias. A lo lejos, las explosiones que se producían en el ghetto se confundían en un rumor impreciso que no decía nada.

Con las manos, Edek recorría las juntas de la caja en busca de un clavo flojo que pudiera ser quitado por dentro. Agotada por la espera y la desesperación, me esforcé por mantener los ojos abiertos hasta que me fui rindiendo al cansancio.

Me despertó el ruido de la puerta. Como un acto reflejo, intenté incorporarme y me golpeé la cabeza contra la caja. Ni siquiera recordaba que estábamos ahí encerrados. En alguna parte, a nuestro alrededor, alguien preguntó: “Edek, Mira… ¿dónde estáis?”. Al reconocer la voz de Holson, un antiguo vecino de Edek, los dos empezamos a gritar. De pronto la caja comenzó a sacudirse. Cuando le quitaron la tapa, descubrimos dos rostros colorados mirándonos directo a los ojos. Más arriba, un techo altísimo sugería que estábamos en un depósito enorme. Los dos hombres nos ayudaron a salir y luego se encargaron de volver a cerrar la caja. Holson dijo que los dos polacos nos sacarían de allí. A nuestro alrededor, cientos de cajas contenían las distintas partes de la fábrica. No había soldados, ni agua que me calmara la sed que venía sufriendo desde hacía días.

Al ver a Edek, noté que aún tenía los ojos rojos de tanto llorar. Nos abrazamos con fuerza, como si no nos hubiéramos visto durante años. El polaco que habló era gordo y alto, muy alto: “Os tenemos que sacar de aquí antes de que regresen los soldados. ¿Tenéis donde ir?” Edek y yo nos miramos y pronunciamos el nombre de Pietruszka casi al mismo tiempo. “Si quieren vivir, quitaos eso”, dijo el más pequeño de los dos, señalando el lazo con la estrella de David que llevábamos puesto en el brazo.

April 16, 2021

Colección de Novela Bélica. Diario El País, España.

El 3 de octubre, "La niña y su doble" se publica junto al diario El País de España, integrando la Colección de Novela Bélica que se lanza este domingo.

Sería la sexta edición de una novela que no estaba decidido a publicar hasta que Nusia se la dio en la playa a Magdalena Ruiz Guiñazú y a ella le gustó tanto que la llevó a la editorial y se la recomendó a mi propia editora, que ni sabía que la había escrito.Fuente: https://colecciones.elpais.com/literatura/248-novela-belica.html?fbclid=IwAR0paAzRORby4J2PwtpjeF1vm0qsbd_0zs0yxpQR6kIL5HQHYb5vumQlru0

April 13, 2021

LOS PÁJAROS NEGROS. Editorial Sudamericana. Mayo 2021

LOS PÁJAROS NEGROS

Editorial Sudamericana.

Mayo 2021.

April 5, 2021

Nueva edición de "El ghetto de las ocho puertas".

A ya casi 11 años de su primera edición, El ghetto de las ocho puertas vuelve a las librerías.

Editorial Sudamericana. Abril 2021.

Alejandro Parisi's Blog

- Alejandro Parisi's profile

- 21 followers