Rodolfo Martínez's Blog: Escrito en el agua, page 2

May 7, 2021

Un artículo

Rodolfo Martínez

Hace poco he vuelto a recordar una de mis lecturas clave de la infancia: las aventuras de Guillermo Brown, leídas en su momento en aquellas ediciones de Molino que incluían ilustraciones aquí y allá (y que sospecho, visto el diseño de portada, que más o menos seguían la edición inglesa) y posteriormente, ya en la edad adulta, recuperadas gracias a un tomo de unas mil páginas en papel biblia editado por Carroggio, que recopilaba lo mejor del personaje, desgraciadamente sin las ilustraciones.

Fue merced a ese tomo que descubrí que el tal Richmal Crompton que había creado a Guillermo era, en realidad, «una tal». Sí, el autor de Guillermo era una autora. Sospecho que esa confusión la vivimos muchos niños de mi generación, dado que lo único que sabíamos de la la persona que firmaba los libros era el nombre y este no nos debía de sonar muy femenino. Tal como he sabido después, Richmal Crompton tuvo una vida larga y literariamente frúctifera; fue una persona culta e inteligente, sufragista, profesora universitaria y, una vez que la poliomelitis (que le causaría la parálisis de una pierna) la obligó a renunciar a la docencia, escritora a tiempo completo. De numerosas obras, tanto para niños como para adultos, aunque sin duda Guillermo Brown es un creación más popular.

Son muchas las obras favoritas de la infancia y la adolescencia que, luego, llegados a la edad adulta, no sobreviven: intentamos volver a leerlas y descubrimos que la vieja magia ya no está en ellas. O quizá ya no esté en nosotros. En mi caso concreto, sí que han sobrevivido con buena salud un puñado de ellas como El corsario negro de Salgari, Tarzán de los monos de Burroughs, Pinocho de Collodi, La isla del tesoro de Stevenson o los westerns de Karl May, por mencionar unas pocas. (No incluyo aquí las Alicias de Carroll porque las leí siendo adulto, aunque, desde luego, están entre mis obras favoritas, sobre todo la segunda.)

Y, por supuesto, las aventuras de Guillermo Brown.

¿Por qué? Sospecho que por una cosa que de niño no percibía (o lo hacía de forma instintiva) y que ahora de adulto capto y disfruto mucho más: la tremenda ironía, el sarcasmo demoledor con el que la autora disecciona una clase social y la pone patas arriba (a veces literalmente) mediante su personaje infantil. Los relatos de Guillermo están llenos de ataques despiadados a los lugares comunes y la hipocresía que son el fundamento de las relaciones sociales y, una vez que Guillermo ha pasado por ellos, es el caos sin control el que se adueña del paisaje. Guillermo es, en realidad, el niño que se atreve a gritar, porque le parece lo más natural del mundo, que el emperador va desnudo.

De hecho, la literatura de Crompton está en la misma línea que la obra de P. G. Wodehouse, cuya más conocida creación, el mayordomo Jeeves, tiene más de un punto en contacto con Guillermo. Ambos autores usan a su personaje para sacar a la luz las debilidades de un mundo y una clase social; en el caso de Crompton se trata de la clase media alta inglesa mientras que en el de Wodehouse, es la aristrocracia, también inglesa. Los dos usan la misma arma para la crítica social: el humor en forma de ironía. Wodehouse sin embargo, está considerado uno de los grandes escritores británicos del pasado siglo, mientras que a Crompton se la ve como una autora de «cosas para niños» entretenida pero intrascendente.

¿Por qué? ¿Tal vez por su condición de mujer? ¿O quizá simplemente por ese prejuicio de que la literatura orientada a niños y jóvenes no puede ser buena literatura? ¿O quizá por una combinación de ambas?

A mi entender, sin embargo, la obra de Crompton tiene méritos más que suficientes para que ocupe un lugar importante en cualquier panteón literario del pasado siglo. Y, si me apuráis, la encuentro mucho más completa, más satisfactoria, que la de Wodehouse. Por varios motivos, como el hecho de que la ironía de Crompton se ve siempre atemperada por la inocencia (inocencia salvaje y a menudo egocéntrica, cierto) de la mirada de un niño.

Pero, además, hay otro detalle que me hace considerar a Guillermo un personaje de calado mucho más profundo que Jeeves. Y es que, mientras que el imperturbable mayordomo es plenamente consciente de lo que hace, Guillermo, no.

Es una fuerza de la naturaleza, un agente del caos, un terrorista subversivo que pone patas arriba la sociedad en la que vive.

Pero no lo sabe. No tiene la menor idea. No es más que un niño cuyas máximas aspiraciones son no ir al colegio, jugar con su perro Jumble y sus amigos los Proscritos y despertar la admiración de su vecinita Joan. Nada sabe de convenciones sociales y, mucho menos, tiene la menor idea de estar desafiándolas. Se limita a ser lo que es y hacer, desde su punto de vista, lo que le parece lógico y razonable.

Y, en el proceso, no deja títere sin cabeza.

Un poema

Rodolfo Martínez

¿Qué se hizo de la urgencia inaplazable

que tu carne en la distancia alborotaba?

¿Qué, de la pasión que se enroscaba

en el borde de tu piel inexplicable?

¿Qué se hizo de tus ojos imposibles,

de su azul de tigre dulce y desarmado?

¿Qué, de tu mentón cruel y obstinado,

de tus labios como espadas apacibles?

¿Qué se hizo de tu vida y tus empeños,

de tus miedos, tus fracasos y esperanzas?

¿Qué, de tus tormentas y bonanzas?

¿Quién desata ahora el nudo de tus sueños,

acompasa sus pisadas a tu prisa

y se adueña de mi espacio en tu sonrisa?

Un relato

Rodolfo Martínez

Te hemos seguido, viajero. No lo sabes y puede que mueras sin saberlo, feliz en tu ignorancia, agarrado al premio que nos robaste, desconocedor de lo que has desencadenado sobre tu mundo. Quizá incluso lo prefiramos así, es posible que la venganza sea más dulce en ese caso. O puede que no. Pero no importa. Tenemos tiempo, todo el tiempo que queramos y no tenemos por qué decidir nada ahora.

Te hemos seguido, viajero. Te hemos seguido a este mundo de formas desconcertantes y tonos hirientes, de miedo a la oscuridad y arrogancia ante la luz que habéis creado y con la que creéis haber desterrado la noche. Pero os equivocáis, la noche no puede ser desterrada, solo postergada y, antes o después, os lo demostraremos a ti y a los tuyos. Y volveréis a recordar por qué teméis a la oscuridad, por qué os sobresaltáis al menor ruido, por qué las formas que producen las sombras de la noche os hacen sentir como lo que sois realmente: presas, ganado. Habéis creado un mundo lleno de luz, humo y máquinas brillantes, habéis construido una mentira y, sobre ella, habéis edificado vuestra civilización. Pero la mentira no durará, la mentira caerá y vosotros con ella.

Te hemos seguido, viajero. A este mundo con luna en el que las noches son demasiado claras y los días parecen eternos.

Te hemos seguido, viajero. Borracho de triunfo, ni siquiera has sido consciente de que no estabas solo, de que veníamos contigo, de que nos deslizábamos entre las sombras y buscábamos cobijo bajo tierra. Aquí edificaremos nuestro propio mundo. Aquí, mientras vosotros os afanáis en la superficie por construir una mentira cada vez más alta, cada vez más complicada y cada vez más frágil, nosotros medraremos, crearemos la verdad y esperaremos. Porque somos pacientes, viajero, algo que no comprendiste durante tu breve visita. Somos pacientes y podemos esperar lo que haga falta, en las sombras, en la penumbra, en los túneles interminables en los que drenáis vuestros desperdicios para arrojarlos a un mar que empieza a estar harto de vosotros. Podemos esperar cuanto sea necesario, arropados por las tinieblas acogedoras de estos túneles que parecen concebidos para albergarnos y ser nuestro hogar. Sí, seguid creando la mentira; alzad edificios cada vez más altos, construid máquinas cada vez más brillantes, desarrollad estructuras cada vez más complejas. Seguid regodeándoos en vuestra agudeza, vuestra fuerza, vuestra voluntad y vuestra ambición, seguid convencidos de que nada puede deteneros y de que no hay problema que vuestro ingenio no pueda solucionar. Y, mientras lo hacéis, mientras vivís en un sueño acunado por la luz artificial que habéis creado para espantar el miedo a la noche, nosotros viviremos aquí, medrando, esperando y planeando, buscando el momento oportuno. Justo bajo vosotros, minando poco a poco los cimientos de vuestra mentira mientras la hacéis cada vez más alta y compleja.

Te hemos seguido, viajero. Y no lo sabes. Tu ignorancia es parte de nuestra venganza, quizá la mejor, o al menos la más satisfactoria. No lo sabes. Seguirás viajando, seguirás yendo hacia delante o hacia atrás y no tendrás la menor idea de lo que tú, sí, tú, has desencadenado sobre tu mundo.

Te hemos seguido, viajero. Solo unos pocos. Los suficientes.

Te hemos seguido, viajero. Y te dejamos marchar ahora mientras aprendemos las nuevas formas de este nuevo mundo que hemos detestado en cuanto hemos posado la mirada sobre él. Este mundo en el que las presas se han creído cazadores, en el que todo está torcido, todo es demasiado luminoso y todo apesta a rebaño. Este mundo en que el ganado ha domado otro ganado y lo usan para no estar solos, para alimentarse, para que hagan el trabajo por ellos, para que los trasladen de un sitio a otro. Desde nuestro refugio en los túneles, oímos los cascos sobre vuestras calles, el chirriar de las ruedas sobre el adoquinado, el beso afilado del látigo sobre la carne, el miedo y el odio y la adoración y el desprecio que las presas que habéis domesticado sienten hacia vosotros. Un mundo patas arriba, nos decimos, un mundo de luz y arrogancia que no durará. Un mundo de máquinas, también, y eso nos conforta en cierta medida. Un mundo de máquinas que trajinan, que humean, que calientan y confortan nuestros corazones. Un poco. Solo un poco. Porque, ¿qué clase de lugar es este en el que el ganado domestica a otro ganado, en el que el ganado crea, tiene ideas, construye máquinas y se cree el dueño del mundo?

Te hemos seguido, viajero. Te hemos seguido y hemos medrado. Y hemos contemplado a los tuyos. Y, mientras ellos crecían, nosotros también lo hemos hecho. Abajo, en la oscuridad, nuestro número ha aumentado y nuestras necesidades también.

Te hemos seguido, viajero. Y ojalá no lo hubiéramos hecho, piensan algunos de nosotros. Ojalá nunca hubiéramos dejado nuestro hogar en pos tuyo y ojalá no estuviéramos en este mundo patas arriba que es una ofensa contra todo lo que es bueno y justo y correcto. Ojalá no te hubiéramos seguido, porque entonces no tendríamos que hacer lo que los nuestros nunca han hecho antes; no tendríamos que destruir a nuestra propia progenie cuando, fascinados por vuestra luminosa mentira, empiezan a hablar de salir, de integrarse, de aprender de vosotros y, tal vez, convivir con vuestra especie. ¡No, jamás! No hemos venido aquí a rendir pleitesía a un ganado demasiado ingenioso para su propio bien, no hemos venido a contemporizar con vosotros. Hemos venido a aguardar vuestra destrucción, a empujaros hacia ella si es preciso, a construir nuestro mundo sobre las cenizas del vuestro. Y haremos lo necesario para ello, incluso matar a aquellos de nuestros hijos que se dejan atrapar por el oropel de vuestro ingenio y desean una coexistencia que va contra cualquier impulso natural. ¿Coexiste acaso el cazador con lo que caza, coexiste el que come con lo que es comido, coexiste el reo con su verdugo? Si no otra cosa, el que hayáis sido capaces de retorcer el mundo hasta ese extremo, indica lo perversos que sois.

Te hemos seguido, viajero. En silencio, en la oscuridad.

Te hemos seguido, viajero. Y esperaremos. Esperaremos mientras la mentira que llamáis civilización sigue creciendo, cada vez más alta, más compleja y más frágil. ¿Más hermosa? Hay quien dice eso entre nosotros. Pero si es así, si la estructura aborrecible en la que vivís tiene algún tipo de belleza, solo puede ser una belleza enfermiza y decadente que no tardará en marchitarse para siempre.

Te hemos seguido, viajero. Sí, te hemos seguido y esperaremos el momento adecuado. Construiremos nuestro mundo sobre las ruinas del tuyo. Usaremos los restos marchitos de vuestro ingenio y vuestra arrogancia para fertilizar nuestra creación. Y un día volverás de tus viajes, regresarás a lo que llamas hogar y nos encontrarás aquí, esperándote. Y comprenderás, en ese momento comprenderás, que eres el único responsable de lo ocurrido. Que tú, en tu vano intento de enfrentarte a nosotros, has creado nuestro mundo.

Te hemos seguido, viajero. Y aquí seguiremos, esperando y esperándote. Nosotros, los morlocks.

May 5, 2021

Traducir poesía

Confieso que soy un poco «especialito» para traducir la poesía. Siempre he creído que solo hay dos opciones posibles: o se ofrece una traducción fiel en prosa o se intenta crear, desde cero, un nuevo poema en el idioma de destino que respete el sentido del original pero que no sea una traslación directa de este. Tuve oportunidad de poner en práctica esa idea con algunos de los poemas de Robert E. Howard.

Os ofrezco el titulado «Cimeria», para que podáis comprobar de primera mano lo que explico más arriba.

Cimmeriaby Robert E. Howard

I remember

The dark woods, masking slopes of sombre hills;

The grey clouds’ leaden everlasting arch;

The dusky streams that flowed without a sound,

And the lone winds that whispered down the passes.

Vista on vista marching, hills on hills,

Slope beyond slope, each dark with sullen trees,

Our gaunt land lay. So when a man climbed up

A rugged peak and gazed, his shaded eye

Saw but the endless vista – hill on hill,

Slope beyond slope, each hooded like its brothers.

It was a gloomy land that seemed to hold

All winds and clouds and dreams that shun the sun,

With bare boughs rattling in the lonesome winds,

And the dark woodlands brooding over all,

Not even lightened by the rare dim sun

Which made squat shadows out of men; they called it

Cimmeria, land of Darkness and deep Night.

It was so long ago and far away

I have forgot the very name men called me.

The axe and flint-tipped spear are like a dream,

And hunts and wars are shadows. I recall

Only the stillness of that sombre land;

The clouds that piled forever on the hills,

The dimness of the everlasting woods.

Cimmeria, land of Darkness and the Night.

Oh, soul of mine, born out of shadowed hills,

To clouds and winds and ghosts that shun the sun,

How many deaths shall serve to break at last

This heritage which wraps me in the grey

Apparel of ghosts? I search my heart and find

Cimmeria, land of Darkness and the Night.

de Robert E. Howard

Recuerdo mil bosques sombríos,

penumbra en colinas abiertas al viento,

el arco plomizo de nubes sin cuento,

arroyos adustos, torrentes umbríos

y un valle erizado de cerros baldíos.

Tras esas colinas, mil más se agazapan,

laderas cuajadas de bosques huraños,

paisaje de picos abruptos y extraños.

Madre feroz, madrastra postrada,

Cimeria. De viento y de noche preñada.

En ella los vientos confluyen convulsos

y sueños sin dueño rehúyen el sol.

Son soplos sombríos que marcan el son

de ramas crujientes en bosques adustos

y sombras quebradas en rotos arbustos.

Cimeria. De noche y de sombra engendrada.

Recuerdos de un hacha de borde afilado,

de lanza clavada en sangrante costado,

de denso silencio que a todos abraza

y extiende en las nubes su espesa coraza.

Cimeria. Morada de vientos eternos.

Herencia inasible que no me abandona,

fantasma irredento que nunca perdona,

mortaja que aplasta feroz mis empeños,

desgarra miradas, derrota los sueños.

Traduciendo Conan

Frost Giant’s Daughter

Allá por 2016 decidí traducir para Sportula La hora del dragón, la única novela que Howard escribió sobre Conan (aunque sí que tiene varias novelas cortas). No tenía la menor intención de traducir el Conan completo ni mucho menos, me parecía que aquella novela era desafío más que suficiente.

No lo fue.

Cuando terminé de traducirla me di cuenta de que me gustaba demasiado la prosa de Howard y que estaba condenado a traducir todo su Conan. Al final no ha sido exactamente así, ya que el tercer volumen de la edición que ha hecho Sportula con esas historias, está traducido en su mayor parte por Antonio Rivas. Pero los dos anteriores son míos, como lo será el cuarto… que curiosamente contiene el primer texto de la saga del bárbaro que traduje.

Como botón de muestra, os ofrezco el original y mi traducción de «La Hija del gigante de hielo», el breve relato con el que se abre el primer volumen, Nacerá una bruja.

by Robert E. Howard

Across the red drifts and mail-clad forms, two figures glared at each other. In that utter desolation only they moved. The frosty sky was over them, the white illimitable plain around them, the dead men at their feet. Slowly through the corpses they came, as ghosts might come to a tryst through the shambles of a dead world. In the brooding silence they stood face to face.

Both were tall men, built like tigers. Their shields were gone, their corselets battered and dinted. Blood dried on their mail; their swords were stained red. Their horned helmets showed the marks of fierce strokes. One was beardless and black-maned. The locks and beard of the other were red as the blood on the sunlit snow.

«Man,» said he, «tell me your name, so that my brothers in Vanaheim may know who was the last of Wulfhere’s band to fall before the sword of Heimdul.»

«Not in Vanaheim,» growled the black-haired warrior, «but in Valhalla will you tell your brothers that you met Conan of Cimmeria.»

Heimdul roared and leaped, and his sword flashed in deathly arc. Conan staggered and his vision was filled with red sparks as the singing blade crashed on his helmet, shivering into bits of blue fire. But as he reeled he thrust with all the power of his broad shoulders behind the humming blade. The sharp point tore through brass scales and bones and heart, and the red-haired warrior died at Conan’s feet.

The Cimmerian stood upright, trailing his sword, a sudden sick weariness assailing him. The glare of the sun on the snow cut his eyes like a knife and the sky seemed shrunken and strangely apart. He turned away from the trampled expanse where yellow-bearded warriors lay locked with red-haired slayers in the embrace of death. A few steps he took, and the glare of the snow fields was suddenly dimmed. A rushing wave of blindness engulfed him and he sank down into the snow, supporting himself on one mailed arm, seeking to shake the blindness out of his eyes as a lion might shake his mane.

A silvery laugh cut through his dizziness, and his sight cleared slowly. He looked up; there was a strangeness about all the landscape that he could not place or define—an unfamiliar tinge to earth and sky. But he did not think long of this. Before him, swaying like a sapling in the wind, stood a woman. Her body was like ivory to his dazed gaze, and save for a light veil of gossamer, she was naked as the day. Her slender bare feet were whiter than the snow they spurned. She laughed down at the bewildered warrior. Her laughter was sweeter than the rippling of silvery fountains, and poisonous with cruel mockery.

«Who are you?» asked the Cimmerian. «Whence come you?»

«What matter?» Her voice was more musical than a silver-stringed harp, but it was edged with cruelty.

«Call up your men,» said he, grasping his sword. «Yet though my strength fail me, they shall not take me alive. I see that you are of the Vanir.»

«Have I said so?»

His gaze went again to her unruly locks, which at first glance he had thought to be red. Now he saw that they were neither red nor yellow but a glorious compound of both colors. He gazed spell-bound. Her hair was like elfin- gold; the sun struck it so dazzlingly that he could scarcely bear to look upon it. Her eyes were likewise neither wholly blue nor wholly grey, but of shifting colors and dancing lights and clouds of colors he could not define. Her full red lips smiled, and from her slender feet to the blinding crown of her billowy hair, her ivory body was as perfect as the dream of a god. Conan’s pulse hammered in his temples.

«I can not tell,» said he, «whether you are of Vanaheim and mine enemy, or of Asgard and my friend. Far have I wandered, but a woman like you I have never seen. Your locks blind me with their brightness. Never have I seen such hair, not even among the fairest daughters of the Aesir. By Ymir—»

«Who are you to swear by Ymir?» she mocked. «What know you of the gods of ice and snow, you who have come up from the south to adventure among an alien people?»

«By the dark gods of my own race!» he cried in anger. «Though I am not of the golden-haired Aesir, none has been more forward in sword-play! This day I have seen four score men fall, and I alone have survived the field where Wulfhere’s reavers met the wolves of Bragi. Tell me, woman, have you seen the flash of mail out across the snow-plains, or seen armed men moving upon the ice?»

«I have seen the hoar-frost glittering in the sun,» she answered. «I have heard the wind whispering across the everlasting snows.»

He shook his head with a sigh.

«Niord should have come up with us before the battle joined. I fear he and his fighting-men have been ambushed. Wulfhere and his warriors lie dead.

«I had thought there was no village within many leagues of this spot, for the war carried us far, but you can not have come a great distance over these snows, naked as you are. Lead me to your tribe, if you are of Asgard, for I am faint with blows and the weariness of strife.»

«My village is further than you can walk, Conan of Cimmeria,» she laughed. Spreading her arms wide, she swayed before him, her golden head lolling sensuously, her scintillant eyes half shadowed beneath their long silken lashes. «Am I not beautiful, oh man?»

«Like Dawn running naked on the snows,» he muttered, his eyes burning like those of a wolf.

«Then why do you not rise and follow me? Who is the strong warrior who falls down before me?» she chanted in maddening mockery. «Lie down and die in the snow with the other fools, Conan of the black hair. You can not follow where I would lead.»

With an oath the Cimmerian heaved himself up on his feet, his blue eyes blazing, his dark scarred face contorted. Rage shook his soul, but desire for the taunting figure before him hammered at his temples and drove his wild blood fiercely through his veins. Passion fierce as physical agony flooded his whole being, so that earth and sky swam red to his dizzy gaze. In the madness that swept upon him, weariness and faintness were swept away.

He spoke no word as he drove at her, fingers spread to grip her soft flesh. With a shriek of laughter she leaped back and ran, laughing at him over her white shoulder. With a low growl Conan followed. He had forgotten the fight, forgotten the mailed warriors who lay in their blood, forgotten Niord and the reavers who had failed to reach the fight. He had thought only for the slender white shape which seemed to float rather than run before him.

Out across the white blinding plain the chase led. The trampled red field fell out of sight behind him, but still Conan kept on with the silent tenacity of his race. His mailed feet broke through the frozen crust; he sank deep in the drifts and forged through them by sheer strength. But the girl danced across the snow light as a feather floating across a pool; her naked feet barely left their imprint on the hoar-frost that overlaid the crust. In spite of the fire in his veins, the cold bit through warrior’s mail and fur- lined tunic; but the girl in her gossamer veil ran as lightly: as gaily as if she danced through the palm and rose gardens of Poitain.

On and on she led, and Conan followed. Black curses drooled through the Cimmerian’s parched lips. The great veins in his temples swelled and throbbed and his teeth gnashed.

«You can not escape me!» he roared. «Lead me into a trap and I’ll pile the heads of your kinsmen at your feet! Hide from me and I’ll tear apart the mountains to find you! I’ll follow you to hell!»

Her maddening laughter floated back to him, and foam flew from the barbarian’s lips. Further and further into the wastes she led him. The land changed; the wide plains gave way to low hills, marching upward in broken ranges. Far to the north he caught a glimpse of towering mountains, blue with the distance, or white with the eternal snows. Above these mountains shone the flaring rays of the borealis. They spread fan-wise into the sky, frosty blades of cold flaming light, changing in color, growing and brightening.

Above him the skies glowed and crackled with strange lights and gleams. The snow shone weirdly, now frosty blue, now icy crimson, now cold silver. Through a shimmering icy realm of enchantment Conan plunged doggedly onward, in a crystalline maze where the only reality was the white body dancing across the glittering snow beyond his reach—ever beyond his reach.

He did not wonder at the strangeness of it all, not even when two gigantic figures rose up to bar his way. The scales of their mail were white with hoar-frost; their helmets and their axes were covered with ice. Snow sprinkled their locks; in their beards were spikes of icicles; their eyes were cold as the lights that streamed above them.

«Brothers!» cried the girl, dancing between them. «Look who follows! I have brought you a man to slay! Take his heart that we may lay it smoking on our father’ board!»

The giants answered with roars like the grinding of ice-bergs on a frozen shore and heaved up their shining axes as the maddened Cimmerian hurled himself upon them. A frosty blade flashed before his eyes, blinding him with its brightness, and he gave back a terrible stroke that sheared through his foe’s thigh. With a groan the victim fell, and at the instant Conan was dashed into the snow, his left shoulder numb from the blow of the survivor, from which the Cimmerian’s mail had barely saved his life. Conan saw the remaining giant looming high above him like a colossus carved of ice, etched against the cold glowing sky. The axe fell, to sink through the snow and deep into the frozen earth as Conan hurled himself aside and leaped to his feet. The giant roared and wrenched his axe free, but even as he did, Conan’s sword sang down. The giant’s knees bent and he sank slowly into the snow, which turned crimson with the blood that gushed from his half-severed neck.

Conan wheeled, to see the girl standing a short distance away, staring at him in wide-eyed horror, all the mockery gone from her face. He cried out fiercely and the blood-drops flew from his sword as his hand shook in the intensity of his passion.

«Call the rest of your brothers!» he cried. «I’ll give their hearts to the wolves! You can not escape me—»

With a cry of fright she turned and ran fleetly. She did not laugh now, nor mock him over her white shoulder. She ran as for her life, and though he strained every nerve and thew, until his temples were like to burst and the snow swam red to his gaze, she drew away from him, dwindling in the witch-fire of the skies, until she was a figure no bigger than a child, then a dancing white flame on the snow, then a dim blur in the distance. But grinding his teeth until the blood started from his gums, he reeled on, and he saw the blur grow to a dancing white flame, and the flame to a figure big as a child; and then she was running less than a hundred paces ahead of him, and slowly the space narrowed, foot by foot.

She was running with effort now, her golden locks blowing free; he heard the quick panting of her breath, and saw a flash of fear in the look she cast over her white shoulder. The grim endurance of the barbarian had served him well. The speed ebbed from her flashing white legs; she reeled in her gait. In his untamed soul leaped up the fires of hell she had fanned so well. With an inhuman roar he closed in on her, just as she wheeled with a haunting cry and flung out her arms to fend him off.

His sword fell into the snow as he crushed her to him. Her lithe body bent backward as she fought with desperate frenzy in his iron arms. Her golden hair blew about his face, blinding him with its sheen; the feel of her slender body twisting in his mailed arms drove him to blinder madness. His strong fingers sank deep into her smooth flesh; and that flesh was cold as ice. It was as if he embraced not a woman of human flesh and blood, but a woman of flaming ice. She writhed her golden head aside, striving to avoid the fierce kisses that bruised her red lips.

«You are cold as the snows,» he mumbled dazedly. «I will warm you with the fire in my own blood—»

With a scream and a desperate wrench she slipped from his arms, leaving her single gossamer garment in his grasp. She sprang back and faced him, her golden locks in wild disarray, her white bosom heaving, her beautiful eyes blazing with terror. For an instant he stood frozen, awed by her terrible beauty as she posed naked against the snows.

And in that instant she flung her arms toward the lights that glowed in the skies above her and cried out in a voice that rang in Conan’s ears for ever after: «Ymir! Oh, my father, save me!»

Conan was leaping forward, arms spread to seize her, when with a crack like the breaking of an ice mountain, the whole skies leaped into icy fire. The girl’s ivory body was suddenly enveloped in a cold blue flame so blinding that the Cimmerian threw up his hands to shield his eyes from the intolerable blaze. A fleeting instant, skies and snowy hills were bathed in crackling white flames, blue darts of icy light, and frozen crimson fires. Then Conan staggered and cried out. The girl was gone. The glowing snow lay empty and bare; high above his head the witch-lights flashed and played in a frosty sky gone mad, and among the distant blue mountains there sounded a rolling thunder as of a gigantic war-chariot rushing behind steeds whose frantic hoofs struck lightning from the snows and echoes from the skies.

Then suddenly the borealis, the snow-clad hills and the blazing heavens reeled drunkenly to Conan’s sight; thousands of fire-balls burst with showers of sparks, and the sky itself became a titanic wheel which rained stars as it spun. Under his feet the snowy hills heaved up like a wave, and the Cimmerian crumpled into the snows to lie motionless.

In a cold dark universe, whose sun was extinguished eons ago, Conan felt the movement of life, alien and unguessed. An earthquake had him in its grip and was shaking him to and fro, at the same time chafing his hands and feet until he yelled in pain and fury and groped for his sword.

«He’s coming to, Horsa,» said a voice. «Haste—we must rub the frost out of his limbs, if he’s ever to wield sword again.»

«He won’t open his left hand,» growled another. «He’s clutching something—»

Conan opened his eyes and stared into the bearded faces that bent over him. He was surrounded by tall golden-haired warriors in mail and furs.

«Conan! You live!»

«By Crom, Niord,» gasped the Cimmerian. ‘Am I alive, or are we all dead and in Valhalla?»

«We live,» grunted the Aesir, busy over Conan’s half-frozen feet. «We had to fight our way through an ambush, or we had come up with you before the battle was joined. The corpses were scarce cold when we came upon the field. We did not find you among the dead, so we followed your spoor. In Ymir’s name, Conan, why did you wander off into the wastes of the north? We have followed your tracks in the snow for hours. Had a blizzard come up and hidden them, we had never found you, by Ymir!»

«Swear not so often by Ymir,» uneasily muttered a warrior, glancing at the distant mountains. «This is his land and the god bides among yonder mountains, the legends say.»

«I saw a woman,» Conan answered hazily. «We met Bragi’s men in the plains. I know not how long we fought. I alone lived. I was dizzy and faint. The land lay like a dream before me. Only now do all things seem natural and familiar. The woman came and taunted me. She was beautiful as a frozen flame from hell. A strange madness fell upon me when I looked at her, so I forgot all else in the world. I followed her. Did you not find her tracks? Or the giants in icy mail I slew?»

Niord shook his head.

«We found only your tracks in the snow, Conan.»

«Then it may be I am mad,» said Conan dazedly. «Yet you yourself are no more real to me than was the golden-locked witch who fled naked across the snows before me. Yet from under my very hands she vanished in icy flame.»

«He is delirious,» whispered a warrior.

«Not so!» cried an older man, whose eyes were wild and weird. «It was Atali, the daughter of Ymir, the frost-giant! To fields of the dead she comes, and shows herself to the dying! Myself when a boy I saw her, when I lay half- slain on the bloody field of Wolraven. I saw her walk among the dead in the snows, her naked body gleaming like ivory and her golden hair unbearably bright in the moonlight. I lay and howled like a dying dog because I could not crawl after her. She lures men from stricken fields into the wastelands to be slain by her brothers, the ice-giants, who lay men’s red hearts smoking on Ymir’s board. The Cimmerian has seen Atali, the frost-giant’s daughter!»

«Bah!» grunted Horsa. «Old Gorm’s mind was touched in his youth by a sword cut on the head. Conan was delirious from the fury of battle—look how his helmet is dinted. Any of those blows might have addled his brain. It was an hallucination he followed into the wastes. He is from the south; what does he know of Atali?»

«You speak truth, perhaps,» muttered Conan. «It was all strange and weird—by Crom!»

He broke off, glaring at the object that still dangled from his clenched left fist; the others gaped silently at the veil he held up—a wisp of gossamer that was never spun by human distaff.

La hija del gigante de hielode Robert E. Howard

Dos figuras se contemplaban por encima de los bultos cubiertos de acero y los regueros rojizos que surcaban la nieve. Solo ellos se movían en aquella desolación total. Sobre ambos brillaba el cielo escarchado, y a su alrededor se extendía una inacabable llanura blanca cuajada de cadáveres. Se acercaron lentamente, sorteándolos, como si fueran dos fantasmas que se hubieran dado cita en las ruinas de un mundo muerto; quedaron cara a cara inmersos en un silencio sepulcral.

Ambos eran altos, fuertes como tigres. Habían perdido el escudo y tenían el corselete abollado y mellado. La sangre se secaba poco a poco sobre las cotas de malla, las espadas estaban manchadas de rojo y los yelmos astados mostraban señales de haber parado varios golpes. Uno de ellos, de pelo negro, iba afeitado; el otro tenía el cabello y la barba rojos como la sangre iluminada por el sol sobre la nieve.

Fue el pelirrojo quien rompió el silencio:

—Dime tu nombre, para que mis hermanos en Vanaheim sepan quién fue el último hombre de Wulfhere que cayó bajo la espada de Heimdul.

—No será en Vanaheim —gruñó el moreno—, sino en el Valhalla, donde hablarás a tus hermanos de Conan de Cimeria.

Heimdul lanzó un aullido y saltó hacia delante. La espada surcó el aire en un arco letal; Conan se tambaleó, y la vista se le llenó de chispas rojas cuando la espada de su adversario le golpeó el yelmo y arrancó esquirlas de fuego azul, pero eso no le impidió lanzar una estocada con toda la fuerza de sus anchos hombros. La afilada punta atravesó escamas de metal, huesos y corazón, y el guerrero pelirrojo cayó muerto a los pies del cimerio.

Este se tambaleó y abatió la espada, asaltado por una debilidad repentina. El reflejo del sol en la nieve hería sus ojos como un cuchillo, y el cielo parecía sorprendentemente pequeño y lejano. Dio media vuelta y abandonó la planicie pisoteada llena de cadáveres, algunos de barba rubia y otros pelirrojos, unidos para siempre en la muerte. Tras unos pocos pasos se dio cuenta de que el brillo de los campos nevados se apagaba de repente. Asaltado por una ceguera vertiginosa y rugiente, cayó de rodillas en la nieve, apoyado en un brazo cubierto de acero. Parpadeó y meneó la cabeza como un león que sacudiera la melena, intentando expulsar la niebla de los ojos.

Una risa argentina atravesó el vértigo, y fue recobrando la visión poco a poco. Alzó la vista. Había algo extraño en el paisaje que lo rodeaba, aunque no acertaba a identificarlo, como si un tinte desconocido cubriera cielo y tierra. Pero enseguida dejó de preocuparse por eso. Ante él, cimbreándose como un plantón bajo la brisa, había una mujer. A los ojos aturdidos de Conan, su piel parecía de marfil. Estaba desnuda, salvo por un ligero velo de gasa, y tenía unos pies delicados, aún más blancos que la nieve que pisaban. No dejaba de reírse, con la vista clavada en el desconcertado guerrero, y su risa era más cantarina que el burbujeo de los manantiales de montaña, y a la vez, venenosa y llena de desdén.

—¿Quién eres? —preguntó el cimerio—. ¿De dónde sales?

—Qué más da.

La voz tenía un timbre más armónico que el de un arpa de plata, pero era afilada e implacable.

—Llama a los tuyos —dijo él, alzando la espada—. Quizá me fallen las fuerzas, pero no me cogerán vivo. Veo que eres vanir.

—¿Acaso he dicho que lo sea?

Volvió a mirar su pelo revuelto, que al principio le había parecido rojo, y se dio cuenta de que no era ni rojo ni amarillo, sino una mezcla arrebatadora de ambos. La contempló hechizado. Su cabello era como oro élfico y el sol le arrancaba reflejos tan deslumbrantes que le costaba seguir mirándolo. No tenía los ojos azules ni grises; había en ellos un caleidoscopio de colores, luces y sombras que no podía definir. Sonreía con unos labios intensamente rojos y carnosos, y desde la punta de los esbeltos pies hasta la cegadora melena ondulante, su cuerpo marfileño era perfecto como el sueño de un dios. El pulso de Conan batió alborotado.

—No sé si eres de Vanaheim, y por tanto mi enemiga, o de Asgard y amiga. He estado en muchos sitios, pero jamás he visto a nadie como tú. Tus rizos me ciegan con su resplandor. Nunca he visto un cabello como el tuyo, ni siquiera entre las aesires más hermosas. Por Ymir…

—¿Osas jurar por Ymir? —se burló ella—. ¿Qué sabes de los dioses del hielo y la nieve, tú, que vienes del sur y te aventuras entre extraños?

—¡Por los dioses oscuros de mi propio pueblo! —gritó, rabioso—. Quizá no sea un aesir de cabello dorado, pero nadie me aventaja con la espada. Hoy mismo he visto caer a cuatro veintenas de hombres y solo yo he sobrevivido a la batalla entre los saqueadores de Wulfhere y los lobos de Bragi. Dime, mujer, ¿has visto el brillo de la cota de malla en la llanura helada? ¿Has visto a un grupo de hombres armados cruzando el hielo?

—He visto el brillo de la escarcha al sol —respondió ella—. Y he oído el susurro del viento entre las nieves eternas.

Conan meneó la cabeza y lanzó un suspiro.

—Niord debería habérsenos unido antes de la batalla. Me temo que sus hombres y él han caído en una emboscada. Wulfhere y los suyos están muertos.

»Habría jurado que no había aldea alguna en varias leguas a la redonda, pues la guerra nos ha traído lejos, pero debes de venir de algún lugar cercano si caminas desnuda por la nieve. Si eres de Asgard, llévame a tu tribu, pues la lucha y los golpes me han dejado agotado.

—Mi aldea está más lejos de lo que puedes alcanzar, Conan de Cimeria —dijo ella entre risas. Abrió los brazos y se contoneó ante él, ondeando el cabello dorado con sensualidad, los ojos centelleantes medio velados bajo las largas pestañas sedosas—. ¿Acaso no me encuentras bella?

—Como el alba correteando desnuda por la nieve —musitó él, los ojos ardientes como los de un lobo.

—Entonces, ¿por qué no te pones en pie y me sigues? ¡Menudo guerrero, ahí postrado! —gorjeó, enloquecedoramente burlona—. Date por vencido y muere en la nieve con los demás necios, Conan de cabellos negros. No puedes seguirme allá adonde te guiaría.

Con un juramento, el cimerio se incorporó, con los ojos azules llameantes y el rostro moreno crispado. La rabia arrasaba su alma, y el deseo por la tentadora figura que veía ante sí le latía en las sienes e impulsaba con fiereza la sangre por sus venas. Una pasión tan salvaje que casi era puro dolor tiraba de todo su cuerpo, y tierra y cielo le parecían teñidos de carmesí. Lo inundó una locura que borró cualquier rastro de cansancio o debilidad.

No dijo nada mientras se acercaba a ella, los dedos engarfiados, ansioso por tocar su delicada piel. Con un grito burlón, ella retrocedió y echó a correr, volviéndose para mirarlo sin parar de reír. Un rugido apagado escapó de la boca de Conan mientras se lanzaba en su persecución. Había olvidado por completo la lucha, los guerreros que yacían sobre su propia sangre, a Niord y a los saqueadores que no habían llegado a tiempo a la batalla. Solo podía pensar en la esbelta figura blanca que parecía flotar frente a él.

La persiguió a través de la llanura nevada. El campo de batalla cuajado de sangre quedó atrás, fuera de la vista, pero Conan seguía adelante con la silenciosa tenacidad de su pueblo. Sus pies cubiertos de acero atravesaron la superficie helada; se hundió y siguió caminando por pura tenacidad. La joven bailaba sobre la nieve, ligera como una pluma que flotase en un lago. Sus pies descalzos apenas dejaban huella en el suelo helado. Pese al fuego de sus venas, la mordedura del frío atravesó la cota de malla y la camisa de piel de Conan mientras la muchacha, cubierta por el velo de gasa, corría con gracia y ligereza, como si estuviera bailando en los jardines de rosas y palmeras de Poitain.

Ella guiaba y Conan la seguía. Juramentos rabiosos escapaban de los labios entrecerrados del cimerio. Las grandes venas de sus sienes se hinchaban y latían mientras rechinaba los dientes.

—¡No escaparás! —rugió—. ¡Como me conduzcas a una trampa, apilaré las cabezas de tus parientes a tus pies! ¡Como te escondas, destrozaré las montañas en tu busca! ¡Te seguiré hasta el infierno!

Su risa enloquecedora llegó hasta él. Echó espumarajos por la boca, sin dejar de seguirla mientras lo guiaba hacia lo más profundo de aquella tierra desolada. El paisaje cambió: las amplias planicies dieron paso a colinas distribuidas de forma irregular. Al norte, a lo lejos, se atisbaban unas montañas gigantescas, azules por la distancia, las cimas cubiertas de nieve eterna. Sobre ellas brillaba el resplandor de la aurora boreal que se esparcía como un abanico en el cielo: espadas heladas de luz fría e intensa de colores cambiantes, cada vez más grandes y luminosas.

Sobre él, los cielos brillaban y crepitaban con luces y reflejos extraños. La nieve resplandecía de un modo peculiar, ora con un azul escarchado, ora con un carmesí helado, ora como plata fría. Conan se lanzó obstinado a través de un reino irreal de hielo y luz, un laberinto cristalino en el que solo existía el cuerpo marfileño que recorría bailando la nieve resplandeciente, siempre más allá de su alcance.

No se paró a pensar en lo extraño de cuanto lo rodeaba, ni siquiera cuando dos figuras gigantescas se interpusieron en su camino. Las escamas de sus cotas eran blancas como la escarcha; sus yelmos y hachas estaban cubiertos de hielo. La nieve salpicaba su cabello y en su barba se formaban carámbanos. Tenían los ojos tan fríos como las luces que los iluminaban.

—¡Hermanos! —gritó la muchacha mientras bailaba entre ellos—. ¡Mirad lo que me sigue! ¡Os traigo un hombre para que lo matéis! ¡Arrancadle el corazón y lo depositaremos humeante en la mesa de nuestro padre!

Los gigantes respondieron con un rugido que sonó como el choque de un iceberg contra la costa y alzaron las brillantes hachas mientras el cimerio se lanzaba entre ellos. Una hoja escarchada relampagueó ante los ojos de Conan, cegándolo. Fulminante, respondió con un tajo que cortó el muslo de su enemigo. Este cayó con un gemido, y casi al instante, el bárbaro se vio lanzado contra la nieve por el golpe del superviviente. Tenía el hombro izquierdo entumecido, pero lo había salvado, y por los pelos, la cota de malla. Divisó al gigante alzado sobre él como un coloso tallado en hielo, recortado contra el cielo frío y resplandeciente. El hacha cayó de nuevo, y se enterró en la nieve y la tierra congelada de debajo mientras Conan se echaba a un lado para luego saltar hacia él. El gigante rugió y liberó el hacha, pero la espada del cimerio ya se hundía en su carne. Las rodillas del coloso se doblaron, y empezó a hundirse poco a poco en la nieve, que se volvía carmesí con la sangre que manaba de su cuello medio seccionado.

Conan dio la vuelta y vio a la joven a poca distancia, contemplándolo con los ojos desorbitados de horror. La burla se había borrado de sus facciones. El cimerio lanzó un fiero grito y blandió la espada; gotas de sangre saltaron de la hoja ante la intensidad de su pasión.

—¡Llama al resto de tus hermanos! —aulló—. ¡Alimentaré a los lobos con sus corazones! ¡No puedes huir de mí!

Ella dio media vuelta, lanzó un grito aterrado y echó a correr. Ya no se reía ni lanzaba miradas burlonas a su espalda. Corría para salvar su vida, y aunque Conan forzó cada nervio y cada músculo hasta que sus sienes parecieron a punto de reventar y la nieve adquirió un tinte rojizo, ella le ganaba terreno. Se fue empequeñeciendo con la distancia a medida que se acercaba al fuego embrujado del cielo; no tardó en parecer del tamaño de un niño y luego una llama blanca y danzarina, que se redujo hasta convertirse en un manchón distante. Pero Conan apretó los dientes hasta que le sangraron las encías, redobló el paso y vio como el manchón crecía hasta ser una llama blanca y esta se convertía en una figura del tamaño de un niño. De pronto, menos de cien pasos los separaban y, poco a poco, la distancia se iba acortando.

A la joven le costaba mantener el ritmo. Corría con los rizos alborotados; Conan podía oír su rápido jadeo y veía asomar el miedo a su rostro cuando se giraba para mirarlo. La inexorable fortaleza del bárbaro le había servido bien. Las blancas piernas de la muchacha se movían cada vez más despacio, vacilantes. En el corazón indómito de Conan ardían llamas infernales que ella había despertado con demasiada pericia. Con un rugido inhumano, se acercó a la joven justo cuando se volvía y, con un grito desesperado, intentaba apartarlo con los brazos.

La espada cayó en la nieve mientras la estrechaba contra su pecho. El ligero cuerpo femenino se combaba hacia atrás mientras forcejeaba desesperadamente para zafarse de aquellos brazos de acero. El pelo dorado le caía por el rostro, cegando a Conan con su brillo. La proximidad de aquel esbelto cuerpo que se debatía entre sus brazos forrados de acero lo lanzó a un frenesí enloquecido. Los fuertes dedos se hundieron en la suave carne, fría como el hielo. Era como si no estuviera abrazando a una mujer de carne y hueso, sino de hielo ardiente. La joven movía la dorada cabeza de un lado a otro, intentando evitar los besos feroces que magullaban sus rojos labios.

—Eres fría como la nieve —susurró Conan, atónito—. Te calentaré con el fuego de mi sangre…

Con un grito y un quiebro desesperado, la mujer se liberó, dejando un jirón de gasa entre las manos del bárbaro. Se puso en pie y lo contempló, los dorados rizos revueltos, el blanco pecho jadeante, los hermosos ojos relucientes de terror. Durante un instante Conan se quedó paralizado, sobrecogido ante la terrible belleza de la joven desnuda contra la nieve.

Entonces ella alzó los brazos hacia las luces que brillaban en el cielo y gritó con una voz que resonaría para siempre en los oídos de Conan:

—¡Ymir! ¡Sálvame, padre!

Conan saltó hacia delante, los brazos extendidos para atraparla, y de pronto se oyó un crujido como el del hielo al desprenderse de la cima de una montaña. El cielo entero se convirtió en un fogonazo helado y el cuerpo marfileño de la joven quedó envuelto en una llama fría y azul tan cegadora que el cimerio alzó las manos para protegerse los ojos de aquel resplandor intolerable. En un instante, el cielo y las colinas nevadas quedaron bañados por crujientes llamaradas blancas, dardos azulados de luz helada y congelado fuego carmesí. Conan se tambaleó y lanzó un grito.

La chica había desaparecido. No había nadie en la nieve resplandeciente, y sobre su cabeza, en lo alto, las luces que giraban y se enroscaban en el cielo escarchado parecían enloquecidas. Entre las distantes montañas azules retumbó un trueno que sonó como un gigantesco carro de guerra arrastrado por corceles cuyos cascos arrancasen relámpagos de la nieve y ecos resonantes del cielo.

De pronto, la aurora boreal, las colinas cubiertas de nieve y los cielos resplandecientes giraron frenéticos ante los ojos de Conan. Cientos de bolas de fuego lanzaron lluvias de chispas y el propio cielo se convirtió en una rueda colosal de la que llovían estrellas mientras giraba. Bajo sus pies, las colinas se estremecieron como sacudidas por una ola. El cimerio cayó sobre la nieve y quedó inmóvil.

En un universo frío y oscuro en el que sol se había extinguido eones atrás, Conan sintió que algo vivo se movía, algo extraño y desconocido. Un terremoto lo agarraba y lo zarandeaba de un lado a otro, raspándole pies y manos, hasta que lanzó un grito de furia y buscó la empuñadura de la espada.

—Está volviendo en sí, Horsa —dijo una voz—. Deprisa: hay que frotarle las extremidades para quitarle la escarcha, o no volverá a blandir una espada nunca más.

—No conseguimos abrirle la mano izquierda —gruñó otra voz—. Está agarrando algo…

Conan abrió los ojos y contempló los rostros barbudos que se inclinaban sobre él. Lo rodeaba un grupo de guerreros rubios vestidos de acero y pieles.

—¡Conan! ¡Estás vivo!

—Por Crom, Niord —jadeó el cimerio—. ¿De verdad estoy vivo, o estamos todos muertos y en el Valhalla?

—Estamos vivos —respondió el aesir, sin dejar de frotar los pies helados de Conan—. Tuvimos que abrirnos paso a través de una emboscada; de lo contrario habríamos llegado antes de que se entablase la batalla. Los cuerpos aún estaban calientes cuando alcanzamos la llanura. No te encontramos entre los muertos, así que seguimos tu rastro. En el nombre de Ymir, Conan, ¿a cuento de qué te aventuraste en los yermos del norte? Hemos seguido tus huellas en la nieve durante horas. De haber sobrevenido una ventisca que las cubriese, jamás te habríamos encontrado, ¡por Ymir!

—No jures tanto por Ymir —musitó uno de los guerreros, mirando intranquilo hacia las montañas distantes—. Esta es su tierra y, según las leyendas, el dios mora en aquellos picos.

—Vi a una mujer —respondió Conan, vacilante—. Nos encontramos con los hombres de Bragi en las llanuras. No sé cuánto tiempo luchamos, pero solo yo quedé en pie. Estaba agotado y débil, rodeado de lo que parecía el paisaje de un sueño. Ahora, sin embargo, todo parece normal, como siempre. La joven se me acercó y se burló de mí. Era hermosa como una llama infernal. Una extraña locura se apoderó de mí cuando la miré; olvidé todo lo demás y la seguí. ¿No habéis visto sus huellas? ¿Ni los cadáveres de los gigantes con armadura de hielo que he abatido?

Niord meneó la cabeza.

—Solo hemos visto tus huellas en la nieve, Conan.

—Entonces quizá esté loco —dijo, dubitativo—. Y sin embargo, lo que veo ahora no me parece más real que la bruja de cabello dorado que corría desnuda por la nieve frente a mí. Pero se desvaneció en medio de una llamarada de hielo cuando la tenía sujeta.

—Está delirando —susurró otro guerrero.

—¡No es así! —gritó un anciano de extraños ojos febriles—. ¡Era Atali, la hija de Ymir, el gigante de hielo! Acude a los campos de batalla y se muestra ante los moribundos. La vi cuando era un muchacho, mientras yacía medio muerto en el campo ensangrentado de Wolraven. La vi caminar entre los cadáveres, por la nieve; el cuerpo desnudo y resplandeciente como el marfil, y un cabello dorado que brillaba cegador a la luz de la luna. Me arrastré y grité como un perro moribundo porque no podía llegar hasta ella. Saca a los hombres de los campos de batalla y los guía al yermo para que los maten sus hermanos, los gigantes de hielo. Luego depositan los corazones aún humeantes en la mesa de Ymir. ¡El cimerio ha visto a Atali, la hija del gigante de hielo!

—¡Bah! —gruñó Horsa—. Al viejo Grom le hicieron un tajo con una espada en la cabeza cuando era joven, y Conan deliraba por el fragor de la batalla. Mirad cómo tiene el yelmo de abollado; cualquiera de esos golpes podría haberle desbaratado los sesos. Fue una alucinación lo que persiguió hasta el yermo. Es del sur. ¿Qué sabe de Atali?

—Seguro que tienes razón —murmuró Conan—. Fue todo tan raro y confuso… ¡Por Crom!

Se quedó inmóvil, sin apartar la vista del objeto que aún asomaba de su puño cerrado. Los otros miraron boquiabiertos el jirón que mostró, un suspiro de gasa tan sutil que jamás podrían haberlo hilado manos humanas.

December 12, 2018

Semillas que germinan

Hace unos días que se puso a la venta La sombra del adepto, cuarto libro de la saga iniciada con El adepto de la Reina. ¿Será el último? Es algo a lo que intentaré responder en las próximas líneas.

Cuando allá por 2008 empecé a escribir El adepto de la Reina, no tenía la menor idea de que iba a ser la primera novela de una serie. De hecho, no tenía la menor intención de escribir una serie, con todas las servidumbres de tiempo y trabajo que eso implicaría. Tenía un par de ideas con las que me apetecía jugar y que quería combinar: escribir una novela de espías a lo James Bond y usar una ambientación de fantasía.

Mucho antes del final de la novela comprendí que el escenario y el personaje daban para mucho más de un libro y que en El adepto de la Reina podría limitarme a escarbar un poco en la superficie, pero no sería capaz de llegar más allá en una sola novela. Así, nueve años más tarde, hace unos pocos meses, me descubrí a mí mismo rematando la cuarta novela del ciclo, La sombra del adepto.

Cuarta, he dicho. ¿Y ultima? Confieso que no lo tengo muy claro. Podría considerarse que buena parte de la trayectoria vital de Yáxtor Brandan y los personajes que lo han ido acompañando ha llegado a un punto prácticamente definitivo en esta novela, pero no es menos cierto que aún quedan suficientes cabos sueltos para permitir una más.

El viaje de Yáxtor de monstruo carente de empatía a humano completo (con todo lo de bueno y de malo que eso implica) termina en esta novela, eso es indudable. No creo que al personaje le quede ya mucho que decir.

Pero…

Como escritor suelo tener la manía, especialmente cuando escribo una serie, de plantar pequeñas semillas en lo que estoy escribiendo. A veces esas semillas no germinan, otras lo hacen a lo largo del propio libro y otras acaban desarrollándose en los libros siguientes. Cuando las planto nunca sé qué va a ser de ellas: me parecen interesantes o necesarias en esos momentos, pero no tengo la menor idea de cómo se van a desarrollar.

Así, cuando en la primera novela creé a Asima como Adepta Suprema de la Curación y establecí su parentesco con la anterior encarnación de la Reina, no tenía ni idea de lo importante que sería ese detalle para novelas posteriores. Asima fue creciendo poco a poco a medida que lo hacía la serie y todo parte de una pequeña escena sin demasiada importancia en El adepto de la reina.

Del mismo modo, El Jardín de la Memoria termina con Mizuni embarazada, cosa que me pareció buena ocurrencia en ese momento, pero no tenía la menor idea de las consecuencias que podría tener. Como podréis ver cuando leáis La sombra del adepto, ha tenido unas cuantas.

Shércroft nació como poco más que un homenaje holmesiano (un reto que me lanzó en público mi buen amigo Santiago L. Moreno) y acabó convirtiéndose en un personaje fundamental para entender a Yáxtor. De hecho, su relación con Asima ha sido una de las cosas más divertidas de desarrollar en estos libros.

Ámber, quien fuera la mujer de Yáxtor, ha sido una de las grandes sorpresas de la serie. El modelo «bondiano» del que parte mi adepto empírico me pedía que Yáxtor hubiera estado casado y que hubiese enviudado en trágicas circunstancias. Ámber nació para encarnar ese papel, pero no tenía la menor idea de cómo era, ni en qué medida había influido en la vida de Yáxtor. Lo describí en parte en la misma historia que presentaba a Shércroft, pero fue Felicidad Martínez la que de verdad exploró el personaje en lo que, con el tiempo, acabaría siendo Los rostros del pasado, segunda novela de la serie.

(Sí, he dicho segunda, no es ninguna errata. Es algo que explicaré en una entrada posterior, pero mientras tanto, seguid leyendo.)

En La sombra del Adepto he plantado también varias semillas. Algunas muy evidentes, otras, no tanto. Es muy posible que algunas de ellas empiecen a crecer en mi mente y acaben dando pie a una nueva novela. Ya veremos. De ser así, creo que esta vez sí que será la última… o al menos la última novela desarrollada en Érvinder que gire alrededor de la peripecia de Yáxtor y su entorno. Y sospecho, además, que el adepto, si tal novela llega a escribirse, ni siquiera va a ser el personaje principal.

Pero eso en todo caso es el futuro, que siempre en movimiento está, que decía Yoda y, por tanto, difícil de ver es.

November 3, 2018

Pedro y yo

Ayer era viernes. Como hago siempre los viernes, me fui al café Trisquel a eso de las siete, para mi quedada semanal con el resto de los friquis gijoneses. Como es habitual, el primero en aparecer, unos quince o veinte minutos después de que llegara yo, fue José Manuel Uría quien, tras los saludos de rigor, me espetó:

—¿Te has enterado de lo de Domingo Santos?

—No. ¿Qué ha pasado?

Sabía que Pedro (ese era su verdadero nombre, Pedro Domingo Mutiñó, algo que es conocido desde hace tiempo por buena parte de los aficionados a la ciencia ficción) llevaba unos cuantos años bastante mal de salud, así que la pregunta de José Manuel hizo que me temiera lo peor. Y en efecto, así era. Al parecer ocurrió ayer mismo. Veo que el dato ya está recogido en la Wikipedia española en una entrada que no creo que refleje adecuadamente todo lo que Pedro significó para la ciencia ficción española durante muchos años. De todos modos, es de agradecer que al menos tenga presencia en la Wikipedia.

Tenía quince años cuando vi su nombre por primera vez. Que recuerde ese dato no se debe a una memoria excepcional por mi parte, sino a que fue en 1980 cuando adquirí mi primer número de la revista Nueva Dimensión, que él dirigía por aquel entonces. Se trataba del 119 y tenía una extraña portada en la que una criatura con cuerpo humano y cabeza de insecto contemplaba la Gioconda de Da Vinci.

El editorial de aquel número (y de todos los siguientes y de una buena parte de los anteriores que fui consiguiendo con el correr de los años) estaba firmado por Domingo Santos, como también lo estaría la carta que recibiría unos meses después para informarme de que mi suscripción a la revista había finalizado y que procedían a renovármela salvo que yo manifestara algo en contra. Era evidentemente una carta-tipo.

Durante varios años, fue la voz de Domingo Santos la que entraba de forma regular en mi casa, una vez al mes al principio y luego cada dos meses, para compartir conmigo sus reflexiones en los editoriales de la revista. Era una voz familiar, de confianza, que te hacía preguntarte cosas y replantearte algunas cuestiones. Sus editoriales eran siempre lo primero que leía de la revista; y no era raro que los releyese.

Con el tiempo fui leyendo otras cosas suyas, por supuesto. Relatos como «Gira, gira» o «Señor, su cuenta no existe»; novelas como Gabriel o Hacedor de mundos.

Para mí, Domingo Santos era una especie de figura mítica que, para el joven aficionado a la ciencia que era yo entonces, parecía estar por todas partes. No solo dirigía Nueva Dimensión o tenía una obra propia considerable como autor del género, sino que o bien coordinaba o bien asesoraba la mayoría de las colecciones de ciencia ficción que se publicaban en aquel entonces: Ultramar, Etiqueta Futura de Júcar, Cronos de Destino… y por supuesto la Biblioteca Básica de Ciencia Ficción publicada por Orbis: una colección de cien números con distribución a quioscos a precios realmente asequibles. Allí Domingo Santos seleccionó lo más granado de la ciencia ficción mundial clásica y contemporánea. Una colección que, se puede decir sin exagerar un ápice, marcó a varias generaciones de aficionados al género.

Editor, coordinador, articulista, escritor… y también traductor. Autor de las versiones en castellano d novelas como Dune, Visiones peligrosas o Forastero en tierra extraña, por mencionar solo tres titulillos sin importancia.

A veces me preguntaba cómo era posible que aquella persona fuera capaz de todo aquello.

Nos conocimos allá por 1993 o 1994, en una Semana Negra de Gijón. Mi amigo Jesús Parrado, que en aquella época tenía un programa en una televisión local, insistió en hacernos una entrevista conjunta. Por aquel entonces yo era joven un autor en ciernes que había publicado unos cuantos relatos en un puñado de fanzines y Domingo Santos era un titán de la ciencia ficción española. Sentarse en la misma mesa que él a hablar del género que los dos amábamos me parecía de una osadía sin límites. Pese a todo lo hice, tratando de no parecer demasiado impresionado. Pedro fue sumamente amable conmigo, sin el menor asomo de condescendencia o paternalismo.

Solo recuerdo una pregunta de aquella entrevista. Jesús nos preguntó a ambos qué opinábamos del cyberpunk y si se practicaba en España. Yo respondí que me parecía una corriente dentro del género cuyas aportaciones eran puramente cosméticas y que ya había visto sus mejores tiempos. Pedro dijo, entre otras cosas, que no conocía a ningún autor español ciberpunk y que, de haberlo, no tenía el menor interés en conocerlo. Lo dijo en tono evidentemente jocoso y yo me uní a la broma, sin saber que dos años más tarde publicaría mi primera novela, La sonrisa del gato, y que sería un ciberpunk. El destino y sus ironías, ya se sabe.

Creo que no volvimos a coincidir hasta el año 2000, cuando un grupo de friquis locales organizamos una HispaCon (el congreso español de ciencia ficción y fantasía) dentro del entorno de la Semana Negra de Gijón. Domingo Santos y Gabriel Bermúdez fueron dos de los principales invitados españoles junto a autores internacionales como Ian McDonald, Robert Sheckley o Lois McMaster Bujold. Decidimos publicar dos libros, que se repartirían entre los asistentes. Uno fue una reedición de Viaje a un planeta Wu-Wei, de Gabriel Bermúdez. El otro se llamaba Sol 3 y era una recopilación de relatos y artículos de Domingo Santos.

Estoy especialmente orgulloso de ese libro. No es que no lo esté del de Gabriel, por supuesto, pero en Sol 3 tuve un grado de implicación mucho mayor. Coordiné completamente el volumen, seleccionando junto a Pedro los relatos y artículos que lo formarían, compilando su bibliografía, pidiéndole a Agustín Jaureguízar una presentación y, finalmente, hablando con numerosos autores de ciencia ficción para que escribieran unas palabras sobre su relación con Pedro.

No contento con eso, decidí maquetar el libro como si fuera un número de Nueva Dimensión. De hecho, los testimonios de los diversos autores aparecerían al final como si fueran la sección de cartas de la revista. En el lomo de libro había un «149». Si digo que el último número que salió a la calle de Nueva Dimensión fue el 148, creo que no hará falta añadir nada más.

Fue el primer libro del que fui, en prácticamente todos los sentidos, el editor. Hasta podríamos decir que en ese libro está el embrión de lo que sería Sportula nueve años más tarde. Así que en cierto modo, Domingo Santos es el responsable de la existencia de mi editorial.

En los siguientes años mantendríamos un contacto esporádico, fundamentalmente por mail, y volveríamos a coincidir dos o tres veces más en eventos friquis. Aunque nuestra relación era siempre cordial, en su presencia me sentía una y otra vez como el novato que empieza y que no acaba de creerse del todo que está hablando con unos de sus ídolos de juventud. Debo decir que la culpa de ese sentimiento era enteramente mía: Pedro en ningún momento se comportaba como un divo que mereciera homenaje ni nada parecido. Al contrario, era difícil imaginar una persona más amigable o asequible que él. No sé si notaba lo que me ocurría, pero era lo bastante inteligente y cortés para no demostrarlo, de ser así.

Cuando trabajaba para ediciones Robel (dirigiendo la versión española de la revista Asimov y coordinando la colección El doble de Robel, donde se publicaban dos novelas cortas de dos autores distintos en cada volumen), me pidió un relato para la revista y luego una novela corta para el Doble. Para mi sorpresa y placer, mi novela corta, «Territorio de pesadumbre», acabó compartiendo páginas con una suya, «La soledad de la máquina». No creo que sea necesario explicar cómo me sentí.

Las tornas se volverían algún tiempo después cuando, ya con Sportula en marcha, Pedro me envió su libro Bajo soles alienígenas para su publicación. Se lo publiqué, y además aproveché para reeditar su novela Gabriel revisitado, una nueva versión de la que quizá es su obra más famosa. En cierto modo el círculo se había cerrado.

A veces me gustaría viajar a 1980, pillar por banda a mi versión adolescente y decirle que algún día compartiría páginas con aquella persona a la que tanto admiraba y que incluso llegaría a ser su editor. Aunque supongo que, como buen adolescente, mi yo de aquella época me miraría con sorna, enarcaría una ceja me diría que estaba loco y que me diera el piro, vampiro.

Como sea, en los siguientes años a la publicación de Bajo soles alienígenas, seguimos manteniendo el contacto, aunque confieso que este cada vez era más esporádico. El estado de salud de Pedro empeoraba y eso hacía que su actividad se resintiera pese a que estoy seguro de que habría querido seguir activo y en primera línea hasta el final.

Me resulta difícil explicar lo que sentí ayer cuando me enteré de su muerte. Y me permitiréis que tampoco ahonde mucho en ello ahora mismo. De un modo u otro, Domingo Santos, Pedro, ha estado presente en mi vida los últimos treinta y ocho años. No me atreveré a decir que éramos amigos; nuestra relación era esporádica y no lo bastante profunda. Pero estaba basada en el respeto por ambas partes y, especialmente, por una honda admiración por la mía.

Supongo que en los siguientes días serán muchos los que recuerden a Pedro. Gente que lo conoció mejor que yo y que puede hablar de él con mayor conocimiento de causa. Y no dudo que glosarán su amplia trayectoria profesional en detalle y dejarán clara la enorme importancia que tuvo su figura para la ciencia ficción española. Como autor y traductor, sin la menor duda. Pero especialmente como director de colecciones. Somos varias las generaciones cuyo gusto en ciencia ficción ha sido formado en buena medida gracias a los libros que Pedro seleccionaba para diversas editoriales. Gracias a él muchos leímos por primera vez a John Varley, a George R. R. Martin, a Orson Scott Card. Gracias a él, Ángel Torres Quesada publicó la que sin duda es su mejor obra, la Trilogía de las Islas. Gracias a él un libro clave para comprender la ciencia ficción como es el Visiones peligrosas de Harlan Ellison dejó de estar inédito en español. Gracias a él en buena medida existe Akasa-Puspa, como no dudo que os contará el propio Juan Miguel Aguilera. Gracias a él Rafael Marín publicó Lágrimas de luz. Gracias a él, Elia Barceló tuvo una de sus primeras oportunidades como autora.

La ciencia ficción española no sería lo que es hoy sin Domingo Santos. Eso merece ser recordado, especialmente en esta época de memoria frágil en la que no existe nada que no haya ocurrido en los últimos diez años.

Creo que es mejor que lo deje aquí. Sospecho que pasaré buena parte de este fin de semana repasando viejos números de Nueva Dimensión.

May 30, 2018

La concubina y el bárbaro

Hace dos o tres años la AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror) se puso en contacto conmigo para pedirme un relato. Un año antes habían editado, en un cuadernillo que solo tuvo distribución entre los socios, un relato de César Mallorquí y ahora querían repetir la experiencia con uno mío.

Difícil negarme. Soy miembro de la AEFCFT desde mediados de los años noventa e incluso estuve en una de las Juntas que la dirigió (aunque mi papel en ella no fue, digámoslo con suavidad, muy brillante). El problema era que en aquel momento no tenía nada que encajase en el proyecto. Querían un relato más bien largo, algo casi en la frontera de la novela corta, y no tenía nada inédito que cumpliera esos requisitos. Sí que tenía un par de ideas para un relato de ciencia ficción y se me ocurrió que podía intentar esribirlo.

Pero mi mente funciona como le da la gana, y lo que iba a ser un simple relato ambientado en el escenario de «En el ático» (mi cuento distópico incluido en la antología Mañana todavía) acabó convirtiéndose en un proyecto mucho mayor que me llevaría a convertir el cuento original en una novela. Un proyecto en el que aún estoy y que espero terminar este año.

Pero tenía que ofrecerles algo a la gente de la AEFCFT y el plazo se iba acercando.

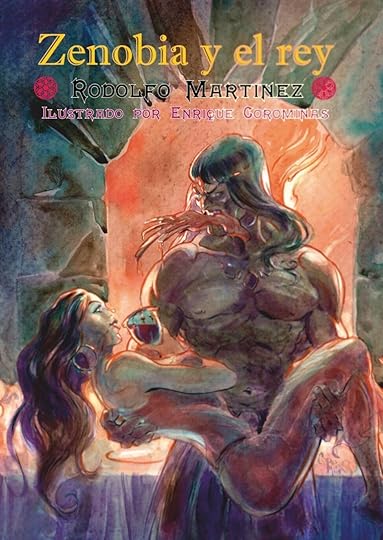

Algo tenía. Un capricho que había escrito a finales de 2015 en el que narraba los días previos a la boda entre Conan el bárbaro, rey de Aquilonia, y Zenobia, la joven que lo había ayudado a escapar de las mazmorras de Belverus. Se titulaba «Zenobia y el rey» y era un relato puramente intimista centrado en las vidas privadas de ambos personajes, especialmente ella. Además, eran poco más de diez mil palabras, algo que difícilmente encajaba en lo que la AEFCFT me había pedido.

Algo tenía. Un capricho que había escrito a finales de 2015 en el que narraba los días previos a la boda entre Conan el bárbaro, rey de Aquilonia, y Zenobia, la joven que lo había ayudado a escapar de las mazmorras de Belverus. Se titulaba «Zenobia y el rey» y era un relato puramente intimista centrado en las vidas privadas de ambos personajes, especialmente ella. Además, eran poco más de diez mil palabras, algo que difícilmente encajaba en lo que la AEFCFT me había pedido.

Pensando en el asunto, se me ocurrió añadir una pequeña subtrama paralela, más cercana a los topos y clichés de la espada y brujería, que iba teniendo lugar al mismo tiempo que la trama intimista. Al final tenía entre manos cerca de veinte mil palabras, lo cual se ajustaba mucho mejor al encargo. Cuando escribí la versión corta del relato aún no me había puesto con La canción de Bêlit, mi novela de Conan, pero cuando llegó el momento de ampliarlo, ya la había terminado y los hechos que enhebré en esa nueva versión guardaban fuerte relación con la novela a pesar de que los separaban más de veinte años en la vida del cimerio. Así que, en cierto modo, el relato ampliado se convirtió en una suerte de extraña continuación de La canción de Bêlit. De hecho, no me sorprendería que acabase convirtiéndose en el embrión de una nueva novela del bárbaro. Ya veremos.

Como sea, así salió publicado «Zenobia y el rey», en un cuadernillo que fue ilustrado (portada y un par de ilustraciones interiores) por Corominas y que se regaló a los socios de la AEFCFT.

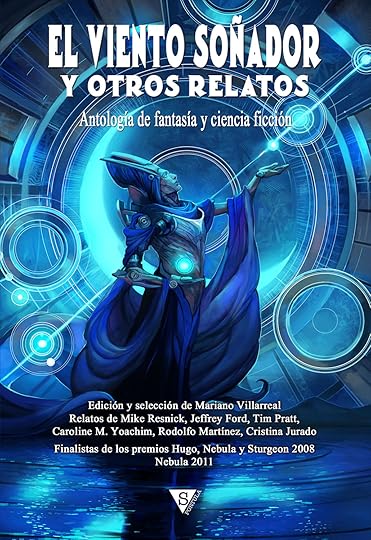

Pero el relato original seguía ahí. Y me gustaba tal como era, con aquel tono puramente intimista, sin brujos ni intrigas ni muertes en medio de la noche. No tenía muy claro qué hacer con él hasta que Mariano Villarreal, que preparaba nuevas entregas de Nova Fantástica, me preguntó si tenía algo para alguna de ellas. Le conté la historia y le envié ambas versiones. Mariano, creo que con muy buen tino, prefirió la versión corta, centrada puramente en Zenobia y en su relación con Conan.

Acaba de salir esta misma semana, incluido en El viento soñador y otros relatos bajo el título de «La concubina y el bárbaro». Mariano me sugirió que usase un título distinto al de la versión larga, para que la gente no pensara que era exactamente el mismo cuento que ya había sido publicado. Me pareció buena idea.

Acaba de salir esta misma semana, incluido en El viento soñador y otros relatos bajo el título de «La concubina y el bárbaro». Mariano me sugirió que usase un título distinto al de la versión larga, para que la gente no pensara que era exactamente el mismo cuento que ya había sido publicado. Me pareció buena idea.

No sé lo que pensaréis al leerlo. Aunque ambientado en la Era Hibórea y con apariciones de algunos personajes howardianos clásicos, no es en realidad un cuento de espadas y brujería. Es la historia de una joven de serrallo que acaba convertida en reina, que ve cumplidos sus sueños contra toda esperanza y no se atreve a creer que puedan ser ciertos. También la historia, o al menos el inicio, de lo que sin duda será una relación sentimental complicada y quién sabe si tormentosa. Y, aunque el relato puede parecer un mero divertimento, un pequeño experimento sin mayor trascendencia, nada del otro mundo en suma, está entre mis relatos favoritos, en parte porque me permitió lanzar sobre el mundo howardiano la mirada insólita de una joven que ha sido esclava y que no ve el mundo como lo vería un aguerrido cimerio que lleva veintipico años viviendo a golpe de espada.

Como sea, espero que os guste.

April 18, 2018

Isaac Asimov: La Trilogía de Baley y R. Daneel

Bóvedas de acero es la primera de las novelas asimovianas de ciencia ficción que es al mismo tiempo explícitamente policiaca. Cierto que en las anteriores había siempre un componente de misterio y una cierta estructura de thriller, pero es ahora donde todo eso se hace explícito y crea una novela que, sin dejar de ser ciencia ficción en ningún momento, es también un policiaco.

Una parte significativa de lo que Asimov escribe en esa época, los años 50, guarda relación con Horace L. Gold, el problemático director de la revista Galaxy. Bóvedas de acero, su primera novela de robots, no es una excepción.

De hecho, es Gold quien le sugiere el punto de partida, quien le dice que por qué no escribe una novela en la que un policía humano y un robot investiguen juntos un asesinato. A Asimov la idea no termina de convencerlo, no le ve demasiadas posibilidades, así que Gold le sugiere que haga que uno de los ejes temáticos de la historia sea la posibilidad de que, si el humano fracasa, podría verse sustituido por el robot, y que trate su comportamiento frente a esa amenaza y a la consiguiente situación de presión.

Así que se sienta a escribir la novela con esas premisas en mente, pero Bóvedas de acero no tarda en despegar por su cuenta e irse por otros derroteros. La idea de que Elijah Baley, el protagonista, podría acabar siendo sustituido por una máquina de apariencia humana si falla en su trabajo no tarda en quedarse en una mera anécdota.

Lo que Asimov termina escribiendo es un policiaco de corte clásico (lo que se ha dado en llamar un whodoneit) en el que aprovecha para diseccionar una tendencia humana por el siempre eficaz método de llevarla al extremo. Toma la progresiva urbanización del mundo, la exagera y la lleva a sus últimas consecuencias, construyendo de ese modo una sociedad agorafóbica que se arracima en megalópolis como en una suerte de cavernas de acero. Ése es, de hecho, el título original de la novela.

Y al hacer eso, Asimov está en cierto modo jugando con sus propias obsesiones personales. No es agorafóbico, aunque sí claustrofílico, pero la diferencia entre ambas ideas es tan sutil que basta un pequeño empujón para convertir la segunda en la primera. Y, al mismo tiempo, está tomando de modelo la patología de Gold, un verdadero agorafóbico que no soportaba salir de su casa y al que el mero contacto humano le resultaba desagradable, al extremo de no soportar estar en la misma habitación que otra persona.

En cierto modo, «parte en dos» a Gold y toma cada elemento de su peculiar personalidad para definir dos sociedades muy distintas.

Por un lado la sociedad terrestre, incapaz de salir al exterior, hacinada en gigantescos hormigueros y a la que la sola visión del cielo abierto produce vértigo. Y, por el otro, los hombres del espacio, los habitantes de las antiguas colonias terrestres, que no son capaces de acercarse a los humanos de la Tierra sin filtros nasales y guantes en las manos y a los que el contacto físico con esos a los que consideran poco menos que «subhumanos» les resulta insoportable.

Y en medio de todos ellos, dos personajes que no pueden ser más distintos:

Elijah Baley, el tozudo detective terrestre, lleno de prejuicios pero dispuesto a sobreponerse a ellos, incapaz de abandonar una pista una vez que la sigue y, sobre todo, lleno de sentido común y lo bastante honrado consigo mismo para ver el callejón sin salida en que se ha metido la civilización terrestre.

R. Daneel Olivaw, el robot de aspecto humano, siempre amable, siempre imperturbable, eficiente y al mismo tiempo ingenuo, deseoso de aprender y carente de malicia y de dobleces. El complemento perfecto para Baley.

De hecho, ambos funcionan como un buen ejemplo del estereotipo que el cine de Hollywood ha perpetuado hasta la nausea: el policía veterano al que le asignan un compañero «peculiar» que no encaja con el entorno y con el que termina por componer una pareja extraña pero funcional que se las apañará para resolver el misterio y mantener su inverosímil amistad en el proceso. De hecho, no es descabellado pensar que la pareja formada por James Caan y Mandy Patinkin en, la por otro lado mediocre, Alien Nación bebe directamente de Baley y Daneel. Y no son los únicos.

Estereotipo o no, Asimov se las apaña muy bien para definir a ambos personajes con eficacia con tan solo media docena de pinceladas y para hacerlos interactuar juntos hasta el extremo de que la novela funciona y se sostiene en buena medida gracias a ellos. Es Baley la personalidad dominante, sin duda, pero tampoco podemos negar que Baley no terminaría de funcionar sin un Daneel que lo secunde.