عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 75

July 10, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : العناصر الفكرية في الشيوعية العربية

تمهيد

تقوم الأفكار الماركسية اللينينية على التجميع المركب بين فلسفتين متضادتين . إن الماركسية فلسفة ديمقراطية على المستوى الفلسفي وعلى المستوى الاجتماعي ، فماركس قام بدراسة قوانين البنية الاجتماعية الرأسمالية وتوصل عبر بحوث مطولة إلى نتائج أوربية هامة ، وحين جسد نتائج هذه الدراسة في العمل السياسي أشار إلى ضرورة العمل النضالي من داخل قوانين هذه البنية واعتبر الاشتراكية تتويجاً لذروة التطور النقني والعلمي والأخلاقي والكفاحي داخل هذه المنظومة .

فيما بعد قام شموليو رأسمالية الدولة في روسيا ، القوميون الروسيون ، كما سيظهرون في المجرى التاريخي لنمو رأسمالية الدولة الشمولية الروسية ، بالجمع بين هذه الماركسية الأوربية مع استبداد الدولة المركزية ، وإنتاج خليط نظري متناقض اسمه ( الماركسية – اللينينية ) .

هناك جانب علمي في الماركسية الأولى هو اكتشاف القوانين والذي عرف باسم المادية الجدلية ، وكذلك فإن المادية التاريخية كانت علماً وهي تقرأ التجربة الأوربية الغربية ، بضخامة المواد والمعلومات التي استندت إليها كما هو واضح من كتاب رأس المال .

إن هذه المادية التاريخية هي علم بتوصلها إلى اكتشاف قوانين التشكيلات التاريخية ، لكن هذه القوانين لم تكن مطبقة على تاريخ الشرق بخصوصيته ، ومن هنا كان نقل التاريخ الأوربي إلى الدول الشرقية ، بتباين مستواها لم يكن سوى نقل ميكانيكي وسياسي غائي للمادية التاريخية .

إن القوانين الأعم للمادية التاريخية المتعلقة بالتشكيلات : المشاعية ، والعبودية، والإقطاع ، والرأسمالية ، والاشتراكية ، لم تؤخذ عند مثقفي الأمم غير الأوربية خاصةً كبديهية مُلزمة ، وتم رفضها لدى العديد من الباحثين .

أي أن نمو الأمم تاريخياً لم يتم التأكد العلمي الكامل منه ، وهو يخضع للبحوث المستمرة . ومن هنا فإن هذه التشكيلات رُئيت من خلال التجربة الأوربية الغربية ، التي توفرت لديها أدوات وقوى البحث الكبرى والديمقراطية الثقافية التي أمكن خلالها الوصول إلى قراءات موضوعية لا يكرسها جهازُ سلطةٍ مستبد .

أي أن الماركسية كنظرية أوربية غربية تشكلت على أرض بحثية ديمقراطية ، أما اللينينية فأمرُها يختلف ، ومع هذا فإن الماركسية يتجلى جانب القصور فيها في طرحها نفسها كنظرية عالمية ، بدون أن تــُرفد بتجارب الأمم غير الأوربية ، وبهذا فإن السيادة الأوربية – الأمريكية على العالم يمكن أن تغدو الماركسية جزءً منها ، وبهذا يصبح اختزال تجارب ومستويات الشعوب غير الأوربية ممكناً ، بفضل هذا التفوق .

إن جرَ الماركسية من إطارها القاري إلى التداول العالمي ، سيعضدهُ ولا شك غيابُ الجامعات العلمية التي تدرسُ الماركسيةَ وتفحصها وتنقدها ، في العالم الثالث ، بحكم اعتبار الماركسية لدى هؤلاء نظرية انقلابية مدمرة مع ارتباطها بالدولة الروسية فيما بعد ، وكذلك لتطورات الماركسيات وتناسخاتها في العالم الثالث التي اتحدت مع الأبنية الشمولية .

إن جذر القضية يقع في أزمة روسيا ودول العالم الثالث في الانتقال السلس إلى الرأسمالية ، ومن هنا لعبت ( اللينينية ) باعتبارها الحلقة الأولى في نشر وأدلجة الماركسية على المدى العالمي .

وكان الجمع بين النظرة الماركسية كنتاج أوربي ديمقراطي شعبي ، وبين الفكر المعارض الروسي ، قد كرسته ثقافة روسيا المتخلفة ، فعبر هذا المحيط الشمولي تم تداول الماركسية وتصوير خيانة أوربا الغربية لها ، وأمانة روسيا في احتضانها .

فروسيا المتخلفة التي تملك بحراً من الفلاحين هي الجديرة بتطبيق النظرية العمالية الحديثة ، في حين أن أوربا التي تملك ذلك البحر العمالي والعلوم لم ترتفع إلى مستوى تطبيق الماركسية وإنجاز الاشتراكية .

وفي سبيل هذا الزعم ابتكر العقل الشمولي الحكومي الروسي مجموعة من الخرافات ( العلمية ) لتبرير هذه القفزة غير العقلانية ولحرق المراحل وقيادة العالم الثالث في هذا السبيل الصعب المكلف .

كان من أولى الخرافات ( العلمية ) التي ابتكرها العقل الشمولي الروسي هي [ نظرية الحلقة الأضعف في مسار التطور الرأسمالي ] . فقد قام هنا بتعميم المسار الروسي باعتباره مساراً رأسمالياً ، في حين أن هذا الوعي الروسي نفسه يضع روسيا في خانة الدول الإقطاعية ، وبين المسارين تضيع روسيا .

فأوربا الغربية حين انتقلت إلى الرأسمالية من الإقطاع احتاجت إلى عشرة قرون ، فبدءً من تفكك الإقطاع وانكسار سطوة البابوية وظهور البروتستانتية ، ثم مجيء عصر النهضة ، ثم عصر الكشوفات الجغرافية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ثم عصر الثورة الصناعية في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، فعصر الثورات الرأسمالية والاستعمار في القرنين التاسع عشر والعشرين الخ . .

أما روسيا فكانت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر متحجرة عند الإقطاعو العبودية وأخذت في القرن العشرين تتململ اجتماعياً لما يمكن أن يُسمى عصر نهضة روسي ، وبهذا فإن ثمة بوناً شاسعاً بين إمكانيات أوربا الغربية وروسيا ، وإذا أمكن لأوربا أن تنتجَ الماركسية ضمن نظريات علمية عدة ، أمكن لروسيا أن تحيل نظرية علمية كالماركسية إلى إيديولوجيا ، بمعنى أن تقوم أجهزةُ الدولة بتبني هذه النظرية العلمية وأن تخنقها .

فكان على روسيا لتستوعب الماركسية أو أية نظرة علمية أخرى أن تتشرب بيئتها الاجتماعية والثقافية الكثير من النظريات والآراء التي تحفرُ في البناء الاجتماعي وتخرجه من التكلس الأبوي والنظام الإقطاعي والأمية الخ . .

بمعنى إن النظريات العلمية في أوربا الغربية هي تتويجٌ طويلٌ لعصر نهضة أبعد النظرات الدينية الشمولية وحفر تعددية دينية ديمقراطية ، وهو أمر على سبيل المثال لم يتحقق حتى اليوم في روسيا ، وتتكرس المسيحية الأرثوذكسية كفكر مسيحي مُغلق ، تتماهى فيه الألوهية وتقديس التماثيل والصور وحكم الكنيسة الهائل . وهو ما تحقق في الماركسية – اللينينية على مستوى تحويل الزعماء إلى أيقونات وأصنام للهيمنة على الشعب المقدس لهم .

وعلى مستوى الديمقراطية فلم يجرب الشعب الروسي الانتخابات كشكل أولي من العملية الديمقراطية ، فهو من الشعوب المتخلفة المتكتلة وراء القيصر والكنيسة ، وكان يحتاج إلى زمن موضوعي لكي يخرج من حالةِ القطيع التاريخي .

لم تقم هذه الرؤية السياسية النخبوية بالحفر في هذه الكتل الشعبية المتخلفة ، وهي الإشكالية الكبرى التي تواجهها نظم العالم الثالث كذلك ، وسيتم الإبقاء على أبويتها الاجتماعية وتدني مكانة المرأة فيها ، وسيطرة المؤسسات الفوقية وضعف وجود الفردية المبدعة الخ . . ، أي على كل الخصائص السلبية التي أنتجتها أنظمة ما قبل الرأسمالية ، الُمجسَّدة في روحية القطيع والجمود والحفظ النصوصي .

لم يحدث هذا الحفر النهضوي والديمقراطي وتفجر الفردية وتفكك الكتل الأبوية الإقطاعية ، وانغمار البلد بتعددية فكرية وفلسفية واشتراك الجمهور في هذه الاتجاهات والانقلابات الفكرية العميقة ، ولهذا فإن المؤسسات السياسية القيصرية القديمة أُستبدلت بسهولة بمؤسسات جديدة ، فحدث تغير في الشكل ولم يتغير المضمون . إن المؤسسات السوفيتية لم تحدث فيها الانتخابات الديمقراطية إلا في توصيل مندوبي الأحزاب ، وسرعان ما رُفضت التعددية الحزبية ، وهيمن طاقمٌ بيروقراطي واحد ، فتم دفن المؤسسة البرلمانية الشعبية والصحافة الحزبية ثم الحرة الخ . .

أي أن البنيةَ المتحولةَ من الإقطاع إلى الرأسمالية شهدت سيطرة المؤسسات الحكومية مجدداً ، فأبقت الكتلَ الجماهيريةَ بدون الدخول في عصور النهضة والتنوير والإصلاح الديني والتغيير الديمقراطي الواسع ، وبالتالي تم الحفاظ على الطابع ( الآسيوي ) للجمهور، ولم يتأورب ، أي لم يتحدث ، ولم يُعط الفرصة ليعرف التنوع والحداثة في الأسرة وتنوع الأفكار وفعالية المؤسسات الشعبية الخ ..

اللينينية

ليس بالضرورة أن تكون الآراء عن النفس صحيحة ومطابقة للواقع الموضوعي ، فالواقع كما قال لينين أكثر تعقيداً وتركيباً ، وهذا ما ينطبق على كل قائد كبير ، وعلى كل مسيرة سياسية كبيرة ، فغالباً ما ينخدع الناس بالظاهر والمرئي ، في حين يكون للتاريخ كلمته الفصل .

لكن كيف تحول لينين من قائد للثورة الاشتراكية العظمى التي وعدت بإزالة الطبقات وإذابة الدولة بأن يصير في خاتمة المطاف مؤسساً لنظام انبثقت عنه رأسمالية المافيا البشعة ؟ !

علينا أن نقرأ بشكل موضوعي مسارات التاريخ المركبة والمعقدة التي قِبل لينين بها نظرياً ورفضها عملياً .

لقد انضم لينين مبكراً إلى الحركة الاشتراكية – الديمقراطية ورفض طريقة الشعبيين الفوضويين في العمل السياسي الإرهابي ، وهم الذين اعتبروا الاغتيالات وسيلة أساسية لعملهم السياسي ، وراهنوا على طبقة الفلاحين كطبقة قائدة للتحول السياسي الديمقراطي في روسيا ، حيث أن هذه الطبقة كانت هي الغالبية من السكان المنتجين ، وهم قد انبثقوا منها ، وهي طبقةٌ مفتتة إنتاجياً ، تخضع لأسلوب إنتاجي عتيق ومتخلف ، وتتراكب فوقها ظلماتُ القرون الوسطى من أمية وخرافة وفقر الخ . .

فلم يكن لهذه الطبقة عبر التاريخ من نضال منظم ، إلا عبر الثورات الفجائية ، لكن العمل السياسي في القرن التاسع عشر الأوربي بدأ يخرج إلى تنظيمات جديدة .

وقد أحست معظمُ الإمبراطوريات الشرقية الإقطاعية كالإمبراطورية العثمانية والروسية والصينية بضرورة الإصلاح ، وهي كلمةٌ تعني الحفاظ على أسس النظام القديم وتطعيمه بعناصر جديدة لا تلغي السابق ، ولهذا قامت الإمبراطوريةُ الروسية بمجموعة إصلاحات منذ الستينيات من القرن التاسع لتجاوز ظاهرات العبودية والتخفيف على الفلاحين الأقنان ، وإتاحة الفرص للنبلاء لكي يتحولوا إلى رأسماليين أو نبلاء حديثين كما فعلت ألمانيا ، وكانت التجربة الألمانية رهن التداول في الإمبراطوريتين التركية والروسية ، إلا أن مستوى تطور الرأسمالية في كلا الإمبراطوريتين لم يكن يسمحُ بهذه النقلة التحديثية وهذا يعود للتركيبةِ السكانية الشعبية المتخلفة ، فكان الريفُ بنمطهِ العائلي واعتماده الكلي على الزراعة المتخلفة لا يسمح بمثل هذه القفزة .

وهكذا كانت روسيا أمام مهمات التطور الديمقراطي كأفق راهن مهم ، وقد أكد الحزب الاشتراكي – الديمقراطي الروسي هذا المسار ، لكن مسألة ( الاشتراكية ) هذه خضعت للتطور السياسي في أوربا الغربية ، باعتبارها قارة القيادة في الصناعة والعلوم والتجربة السياسية .

لقد اعتبرت الأحزاب الاشتراكية – الديمقراطية الغربية مسألة الاشتراكية مسألة تطور تاريخي طويل ، باعتبار أن أسلوبَ الإنتاج الرأسمالي لا يمكن تجاوزه في أوربا بمستوى التطور الاقتصادي الراهن وقتذاك ، وأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة هي التي سوف توصل ممثلي الطبقات العاملة إلى الحكم من خلال الأدوات البرلمانية ، حيث سيقومون بإصلاحات ديمقراطية ويخضعون لأصوات الناخبين .

لم يكن قادة الأحزاب الاشتراكية – الديمقراطية سوى مثقفين غالباً ، أي لم يكونوا عمالاً ، وكانوا من الفئات الوسطى التي تتأثر باتجاهات الطبقات السفلى والعليا ، ورسوخ رؤاها من أجل تطور الطبقات العاملة ومصالحها التاريخية مسألة تتعلقُ بمستوى هذه القيادات وأفكارها والتزامها بتلك المصالح ومدى ثقافة القوى الشعبية التي تــُصعّد تلك القيادات .

فالقوى العمالية ذاتها تتأثر بمختلف تيارات الفكر والسياسة ، ويمكن أن تتغلغل بينها الانتهازية لمصالح قوى أخرى ، وهذا ممكنٌ بسبب دور الاستعمار في جلب ثروات الأمم المستعمرة ورشوة هذه القوى المختلفة ، كما أظهر لينين في تشريحهِ لهذه الظواهر .

لقد كان لينين يعملُ في خضمِ الحركة الاشتراكية – الديمقراطية الروسية والأوربية عامة ، وقد استقرت هذه الحركة عموماً على فهم معنى الاشتراكية باعتبارها في العصر الراهن هي إصلاحات مختلفة في ظل النظام الرأسمالي الغربي لمصلحة تطور الطبقات العاملة ، حتى تغدو لها المشاركة السياسية الواسعة في النظام لتقوم بإصلاحات جذرية فيه . لكن الأمر لا يصل إلى الثورة والاستيلاء على الحكم بالقوة والتأميم الشامل وضرب الملكية الخاصة الخ ..

وقد استقرت الحالةُ السياسية في الأحزاب الاشتراكية – الديمقراطية الأوربية ، وبما فيها الحزب الاشتراكي – الديمقراطي الروسي ، على هذا الفهم العام للتغيير ، والكلمة الشعارية المكونة من الاصطلاحين ( الاشتراكي والديمقراطي ) معاً ، كانت تشير إلى أن الاشتراكية ديمقراطية وهي تـُخلق من خلال أدوات البرلمان والانتخابات ، أي هي سياسة اشتراكية ضمن النظام الرأسمالي السائد .

إن هذا المصطلح المُركب كان يثير البلبلة ، والحوارات النظرية العميقة كذلك ، فالرأسمالية الغربية ذاتها كانت تنتقلُ من مرحلة إلى مرحلة ، وعمليات إفقار الجمهور وفي العالم الثالث خاصة وإثارة الحروب العالمية وهدر الإنتاج ، كانت تجتاح العالم وتستدعي النظر في هذا الشعار ، فظهر جناحان أساسيان ، جناحٌ يميني يؤكدُ على البقاء ضمن الشعار والاكتفاء بالإصلاحات ، وكان حين يصل للحكم يتمادى في خدمة رجال المال أكثر من خدمة الناس .

أما الجناح اليساري فكان لا يستطيع في ذلك الوقت الوصول للحكم ، فيطرح شعاراته ويجندُ الناسَ ويقود المظاهرات الخ . .

كان العالم في العشر سنوات الأولى من القرن العشرين يمر بأزمة عامة ، فالرأسماليات الكبرى لم تتوصل إلى طريقة في اقتسام غنائم الإمبراطورية العثمانية وبقية المستعمرات وتريد ألمانياً توزيعاً جديداً لهذه المستعمرات ، يراعي التطورات الاقتصادية في البلدان الرأسمالية الكبرى ، وهذا ما جعل الأحزاب الاشتراكية – الديمقراطية متأثرة بشكل كبير بصراع الدول .

وعلى درجات هذه الدول الرأسمالية الكبرى ومدى نجاحها الداخلي في استقطاب الطبقات العاملة ونقابييها ، كان يجري استقرار النظام السياسي، ومن هنا كانت إنجلترا في حالة مختلفة عن ألمانيا المضطربة المتحولة تواً إلى الرأسمالية ، في حين كانت روسيا تعاني أزمة كبرى في عملية الانتقال إلى الرأسمالية .

كان لينين يعترف وليس مثل زعماء الحركة الشيوعية فيما بعد ، بالتشكيلات الخمس لتطور البشرية وهي : المشاعية البدائية ، والعبودية ، والإقطاع ، والرأسمالية ، وأخيراً الاشتراكية . ولهذا كان يحلل روسيا كمجتمع إقطاعي في طور الانتقال إلى الرأسمالية، وإن هذا الانتقال يحتاج إلى ثورة اجتماعية ديمقراطية تقوم بتغيير الأساس السياسي والاقتصادي للمجتمع .

لكن هذه الآراء للتحول خضعت لنمو الدكتاتورية السياسية داخل الحركة الاشتراكية – الديمقراطية . كان لينين يصرُ على وجود حزب ( حديدي ) ، مركزي ، تخضع فيه الأقلية للأكثرية ، والقواعد للقيادات ، ويحطم التكتلات الفكرية السياسية داخله . كان هذا النمط من الحزب الدكتاتوري ليس فقط مقنعاً للنخبة في مواجهة نظام تعسفي ، بل كان كذلك يتحولُ هو نفسه إلى بناءٍ دكتاتوري مماثل لقمعية النظام . لكن الأكثر تأثيراً هو قيام الحزب الدكتاتوري بضم القوى والجماعات الُمجيشة والمنضبطة بشكل عسكري والتي سترفدُ ببشر عاميين مؤدلجين وخاضعين للزعماء .

وفي مثل هذا الحزب ستكون البذرة الأولى للدكتاتورية القادمة ، التي سيظهر منها ستالين ، وسيؤكد ستالين دائماً على رفد الحزب الذي دخل فيه مثقفون لامعون ومفكرون كبار ، بالعامة ( البروليتارية ) أي بأنصاف المتعلمين والمتحمسين لكي يتم القضاء على الفكر النير في الحزب .

وهكذا فإن لينين قام بمواجهة الكتل التي سُميت ( انشقاقية ) و ( انتهازية ) ورفض اطروحات التحول الديمقراطي البعيد المدى ، عبر أحزاب ذات تعددية داخلية وفكر حر ، فحدث الانشقاق في الحركة بين من يسمون ب ( البلاشفة ) و ( المناشفة ) .

مع نمو الدكتاتورية داخل الحركة الاشتراكية – الديمقراطية الروسية أخذ هذا الشعار المزدوج بالانشراخ ، بين الشموليين الاشتراكيين والديمقراطيين الاشتراكيين ، وقد قوت مواقفُ الأحزاب الاشتراكية – الديمقراطية اليمينية وتفريطهم بحقوق العمال والشعوب ، من مواقف الاتجاهات الشمولية ، وقد قوى ذلك من توجه لينين لخرق موضوعة التشكيلات الخمس للبشرية ، فقد كانت أزمة الحرب العالمية الأولى ، وأزمة التحول في روسيا ، ونمو الحزب البلشفي الذي يقوده، تحول الأزمة في روسيا إلى مناخ ثوري مفتوح .

إن خرق لينين لهذه الموضوعة وخروجه عن الماركسية تم تحت غطاء الماركسية ، ولهذه مواد سياسية وفكرية كثيرة ، ملخصها إنه خلط بين مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية ، وبين عملية الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية ، فلم تكن روسيا مجتمعاً رأسمالياً لكي يجري الانتقال فيه إلى الاشتراكية ، بل كان مجتمعاً إقطاعياً يحتاج إلى تطور رأسمالي كبير ، كأمرٍ موضوعي بغض النظر عن رغبات السياسيين ، ولكن لينين وجد أن الماركسية ( الموضوعية ) أصبحت تعرقل مشروعاته السياسية التحولية السريعة .

وهكذا أخذَ يفسرُ تفسيرات مختلفة النصوص المعروفة ، فبعد خرق موضوعة التشكيلات الخمس ، وطرح إمكانية الانتقال من الإقطاع مباشرة إلى الاشتراكية ، سيّح عبارات لماركس عن كومونة باريس التي تقول بضرورة وجود [دكتاتورية للبروليتياريا ] أي بضرورة تنفيذ قوانين المجتمع بالقوة ضد المتمردين عليه ، ولكن ماركس يقصد هذه الإجراءات [ الاستثنائية ] التي تقومُ في مجتمعٍ رأسمالي متطور عبر مؤسساته الشرعية والتي أصبحت الطبقات العاملة أغلبية فيها ، في حين كان لينين يضعها في خانة القفز من المجتمع الإقطاعي المتخلف إلى الاشتراكية وبدون تطور رأسمالي وبدون مؤسسات شرعية منبثقة من إرادة الملايين !

وثمة فرقٌ كبير بين إجراءات استثنائية مؤقتة تــُتخذ في ظلِ برلمانات منتخبة وبين إقامة دولة ذات مؤسسات استبدادية تتحكمُ في الطبقات المختلفة ، وبطبيعة الحال لن تكون هذه دكتاتورية العمال في دولة ديمقراطية بل دكتاتورية الأجهزة البيروقراطية العسكرية التي ستقع السلطة في قبضتها !

وهذه الفئات البيروقراطية – السياسية – العسكرية هي جنين الطبقات البرجوازية الحكومية التي ستنقض على السلطة السوفيتية بعد أن وصلت هذه السلطة إلى العجز عن أن تكون مع العمال أو مع البرجوازية . ولكن الفرق بينها وبين الطبقات البرجوازية الحاكمة في الغرب بأن الأخيرة شكلت نظامها عبر الديمقراطية ، فأمكن للعاملين أن يتقدموا فكرياً ونقابياً ، في حين رأسمالية الدولة الروسية حولت العاملين إلى جمهور مدمن ومنهار نفسياً ومُدمر اقتصادياً وكاره للسياسة ولرموز الثورة ( الاشتراكية ) ، إن لم نقل أنه تابع للمافيا !

لقد أصبحت البنيةُ الروسيةُ الاستبدادية تجرُ لينين إلى هياكلها ، وقد حدث ذلك عبر بنية الحزب الشمولية ، وبنية الوعي الشمولي ، وبالتالي فإن الأفكار الاشتراكية – الديمقراطية أخذت تــُجّير لتحولات دكتاتورية عبر مؤسسات الدولة الفوقية وعبر نقض قوانين التطور الاقتصادي الموضوعية ومن خلال الإرادة السياسية النخبوية ، التي أعطاها زخمُ الجماهيرِ الشعبية المتحمسة إمكانيةَ التحليق الخيالي بأنها تستطيع أن تقوم بالقفز فوق التشكيلات التاريخية .

ولهذا يمكن رؤية الجماهير الغفيرة التي كانت تشارك في أحداث التحولات في العشرينيات ثم تنسحب تدريجياً حتى صارت في النهاية هي التي تنقض على مؤسسات الدولة السابقة .

علينا هنا أن نرى أن ثمة تغيرات إيجابية كبرى فيما سُمي ب ( ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى ) ، ونستطيع أن نسميها ثورة روسيا البرجوازية الحكومية التي جمعت العمال والبرجوازية تحت قبضتها الإدارية . إن تلك التغيرات كانت تحول روسيا فعلاً إلى دولة رأسمالية حديثة ، كالإصلاح الزراعي الواسع ، وهو الإصلاح الذي رفضه البلاشفة حين كانوا في المعارضة ، وتبنوا برنامج حزب الفلاحين الشعبيين ، وهو إصلاح ديمقراطي اجتماعي ، ضخم ، جعل حزب البلاشفة ذا جماهيرية كبيرة ، فالتف الناس حول النظام الاجتماعي الذي قدم لهم الأراضي ، وواجهوا جيوش التدخل الأجنبية والقوى الاجتماعية التي أيدتهم .

وهنا لم يتواجد حزب روسي مؤيد للتحولات الاجتماعية الديمقراطية هذه ، وكذلك بأن يعمل لمواجهة دكتاتورية البلاشفة السياسية كذلك .

كذلك فإن إجراءات التصنيع والكهربة ومشروعات التقدم الاجتماعي والثقافي الواسعة كلها تحسب للنظام ، لكن كلها تمت عبر أدوات العنف والشمولية الإدارية ، فأخذت أجهزةُ الدولة القيصرية تتبدل بشكل بلشفي ، وراحت الأجهزة العسكرية والبوليسية تتسع ، وتقلصت الديمقراطية داخل الحزب البلشفي نفسه ، فحيث كان يقرر الأمور اللجنة المركزية اقتصر الأمر بعد ذلك على المكتب السياسي، ثم على الزعيم الأوحد ، الذي ظهر بشكل لينين ثم ستالين . ثم تعرض ( الماركسيون ) داخل الحزب للقمع والقتل .

لقد تحولت الدولة إلى المالك الأكبر لوسائل الإنتاج ، وهكذا فقد فهم لينين أن تملك الدولة لوسائل الإنتاج هو النظام الاشتراكي ، فعبر المصادرة ينشأ النظام الحكومي للملكية فتظهر الاشتراكية .

لكن الرأسمالية ليست هي الأموال فهي بناء اجتماعي واقتصادي وثقافي عميق ، فنشوء المصانع والتقنية ليس هو مسألة مالية وإدارية ، بل مسألة بناء اجتماعي قائم على التطور الموضوعي الداخلي عبر قوانين موجودة في كتاب ( رأس المال ) . ( 1 ) الذي قرأه لينين ولخصه ولكن لم يفهم مقولات الرأسمال كمقولات تاريخية وليس كمقولات تقنية أو سياسية . وهكذا فمع عدم وجود رأسمالية في روسيا كان ينبغي بناءها من أجل بناء الاشتراكية فيما بعد ! أي ترتب على أفكار لينين أن يقوم هو ببناء الرأسمالية ، فصار من قائد للثورة الاشتراكية إلى قائد لبناء الرأسمالية الحكومية الشمولية .

فبعد الكوارث التي ظهرت في روسيا بعد الحرب العالمية الأولى كان عليها أن تدخل حرب التدخل الأجنبية ثم الحرب الأهلية التي راح ضحيتها الملايين . ولكن ليس لتقيم الاشتراكية وتزيل الطبقات وتطفئ مؤسسة الدولة غير الضرورية بل لتتعلم كيف تطور رأس المال وتخرجه من جحوره التي اختبأ فيها ، وتحدث تراكماً رأسمالياً ، فبدأ لينين ما سُمي بالسياسة الاقتصادية الجديدة ( النيب ) منذ 1920 ، لكن هذه العودة للرأسمالية لم تكن عودةً ديمقراطية ، أي أن لينين لم ير أن مشروعه ( الاشتراكي ) فاشل ، وأن عليه أن يعود للرأسمالية الديمقراطية فيسمح للأحزاب ولحرية الصحافة ويشكل دولةً ديمقراطية تقرر فيها الطبقات المختلفة تطوير البلد بالشكل المناسب ، بل واصل استخدام أدوات السلطة السياسية والعسكرية في الحكم ، لكنه أعطى للملكيات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة والصناعة والحرف الحق أن تنمو ، بشكل لا تتحول إلى ملكيات كبرى وتتعاون مع قوى سياسية لتغيير النظام ، بل سمح لها بالتطور الاقتصادي الحر المفصول عن التطور السياسي .

راح الحزب البلشفي يعمل لإيجاد الرأسمالية تحت غطاء الاشتراكية الحكومية ، ولا بد للرأسمالية من تراكم أولي ، يسمى التراكم البدائي ، حيث توفر الدولة رؤوس الأموال المنتزعة من الفلاحين من أجل الإنتاج الرأسمالي الموسع ، من هنا عمل خليفة لينين ستالين على تجريد الفلاحين الأغنياء والمتوسطين من مدخراتهم وتشكيل التعاونيات بالقوة ، وسحب فيوض المال للصناعة ، وتمت إجراءات وحشية هائلة هنا ، لا تقل سوءً عن إجراءات التراكم البدائي في أوربا الغربية .

كانت نمو ملكية الدولة الضخمة تتم بالأشكال الإدارية ، فتتحول كافة المؤسسات الحزبية والسياسية والنقابية إلى ذيول للدولة ، وكان الفكر الرأسمالي الحكومي يصير نظرية أسمها ( الماركسية – اللينينية ) حيث يمكن القفز على المرحلة الرأسمالية بمساعدة الدولة الاشتراكية الأم .

ويحدث وهمٌ هنا في الدول الاستبدادية الشرقية بأن بإمكانية الدولة أن تتلاعب في التاريخ وتقفز على المراحل وتحقق المعجزات الاقتصادية ، بسبب أن التخلف يتيح لماكينة الدولة الضخمة أن تقوم بمعدلات تنمية كبيرة ، لكن هذا بشكل مؤقت ، لكن هذا لا يحقق اشتراكية بل رأسمالية حكومية ، ولكي تتحول إلى رأسمالية حرة تحتاج إلى ثورة لوضع حد لهيمنة الهياكل الإدارية – البوليسية . وهنا على الطبقات العاملة مهماتٌ جديدة مركبة باستثمار المرحلة السابقة ونقدها والتعاون مع البرجوازية الصناعية لتغيير مشترك .

والآن لم تكتمل الثورة الديمقراطية في روسيا بعد وتحتاج للتخلص من الجوانب الشمولية من فكر لينين وتبقي إنجازات فكره الديمقراطي والعلمي .

وستلعب هذه ( الماركسية – اللينينية ) دورها في بث الأفكار العلمية وكذلك الأفكار الإيديولوجية ، وعملية الفصل بين هذه العناصر هي مهمة دقيقة وقد ظهر مفكرون عرب كان لديهم هذين العنصرين المتداخلين .

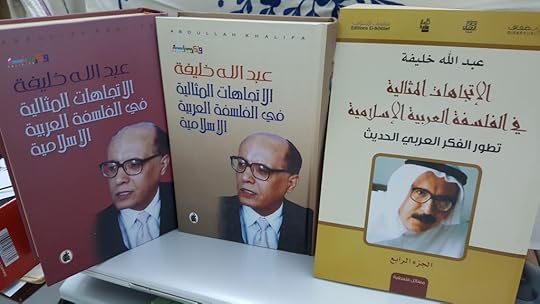

الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية

July 8, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : شقة راس رمان التي عاش فيها 21 عاماً وتوفى فيها.

عبـــــــدالله خلــــــــيفة :الجهلُ يقوي الفساد

كيف يستطيع مغن أو مغنية ذوي إمكانية فنية محدودة لا في طبقات الصوت ولا في جمال الكلمات أن يذهبا لأوربا ليصورا مشاهد أغنيتين لا تستحقان أي اهتمام من إنسان لديه شيء من العقل؟

وفيما هذان يجمعان الملايين نجد مفكراً لا يستطيع أن يدفع إيجار بيته أو قبره الذي يتآكل فيه؟

أو نرى باحثاً يتسول على أبواب دور النشر ليقدم للأمة عصارة فكره ومفاتيح تدخلها منازل التغيير والسعادة؟

أو أن نرى موسيقياً عظيماً يؤلف أعمالاً عظيمة تأكلها الحشرات في مكتبه!

وقد غدت الموسيقى لهواً وعبثاً بدلاً أن تكون حياة، ووبدلا من قيمة أخلاقية صارت حركات من الإثارة والرغبة في بيع الأعضاء عبر الشاشات!

والموسيقى والغناء إذا لم تعبرا عن فكرة عظيمة، وعن مشاعر لهدم الشر، ونشر الخصب والخير، وتعرية المفاسد، تكونان مجرد إثارة غرائزية يشحنُ بها المراهق ليسرق النقود من أهله من أجل أن يتعطر أو يتسلل للسينما، وقد يبيع نفسه وعقله ومشاعره لكي يفعل مثل هذا المغني الذي قفز على الأخلاق والقيم فقط ليكون لديه رصيد ضخم!

وهذا يجري بسبب أن الآباء والأمهات لا يقرأون، وهم ينقلون جهلهم إلى أبنائهم، معتبرين أن الكتب مضيعة للوقت، وإن القراءة تؤدي للجنون فيبخرون عيالهم من شيطان الثقافة والعقل الرجيم!

وإذا كان المغني أو المغنية اللذان يلعبان بأعضائهما ومكانتيهما فهناك الكثيرون الذين يستندون إلى الجهل لكي يقووا الفساد، فالزعيم لا يقل عن المغني في إستغلال الجهل وتقريب أهل المدح والتطيبل لكي يستروا نواقص وتناقضات سياسته وعدم مستقبليتها فهو لا يريد أن يتعب أو أن يدخل في معارك حقيقية ضد النواقص والأخطاء، فيحتاج إلى أهل الفساد لكي ينشروا صحة سياسته، وهو في أثناء ذلك يتحكم بالحزب، ولهذا تغدو سياسة التخدير التي يقوم بها الإيديولوجيون والفنانون وكافة جماعات تصنيع الوعي، مهمة لمسايرة سياسة الذات المتضخمة المسيطرة على الأشياء سواء كانت حزباً أم موارد.

إن العلوم والمعاهد والجامعات ومؤسسات إنتاج العقل كما يقولون تخضع هي الأخرى لعملية إنتاج الجهل، وخلق جيل يبصر في جهةٍ معينة فقط، ومؤدلج ومسيس، يلغي الأبعاد المتعددة للعلوم، ويجعل العلوم الإنسانية مفرّغة من كشف صراعات القوى الاجتماعية، فتغدو تقنية خالية من الأبعاد الموضوعية الغائرة.

من هنا يكون درس مختلف النظريات الإنسانية ضرورة، لكن لا يجري سوى درس النظريات الغربية الشكلانية عادة والتحديثية التقنية، أو التراثية النصوصية التي تخلو من الأبعاد الاجتماعية والتاريخية.

فالجهل عموماً هو أكبر مؤسسة، وهو في كل مكان يقوي فريق الفساد الخاص به، فينتصر الحفظة ومرددو الشعارات التابعين للمدير والرئيس والذين يستعينون بدورهم بأشباههم فيسممون الوعي في مخلتف الجوانب.

لكن الحياة لها سير موضوعي ومشكلات الناس لا تتوقف، ويغدو الصرف على الطفيليات الاجتماعية ذا مخاطر جمة، ويصبح منتجو الحقيقة الموضوعية مطلوبون وتكسيرهم لطبقات الجهل المتكدسة عملية نضالية شاقة لها رواد وعلماء من طراز محتلف.

هكذا تسممت الآداب والعلوم والفنون الجماهيرية وأصبحت المغنية تسلب المدارس خبزها المنتظر، والموظف البيروقراطي والتاجر الاستغلالي يشجعان الطفيليات لكي يواصلا سرقة المال العام.

July 7, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : المناضل والأديب والإنسان ــ تقديم المحامي عبدالوهاب أمين

June 27, 2021

June 23, 2021

ساهموا في طباعة مؤلفـــات عبـــــــدالله خلــــــــيفة : الأجزاء 7,6,5

الأعمال النقديَّة

الجزء الخامس

❖ توطئة

❖ الفصل الأول: مقاربةُ الشعرِ الجاهلي

❖ الفصل الثاني: غنائيةُ الشعرِ الجاهلي

◇ امرؤُ القيسِ

◇ تحليلُ المعلقةِ

◇ طَرَفة بن العبد

◇ معلقتا الصدام القبلي

◇ شعراء آخرون

◇ خلاصة

❖ الفصل الثالث: الشعرُ والنثرُ الدينيان العربيان

◇ في المعاني التوحيدية

◇ بنائيةُ النثرِ

❖ الفصل الرابع: صراعُ النثرِ والشعر

❖ الفصل الخامس: القرآن في مكة

❖ الفصل السادس: القرآن في المدينة

❖ الفصل السابع: علاقات جديدة بين النثر والشعر

❖ الفصل الثامن: سبل تطور النثر في العصر العباسي

◇ نثر أبي حيان التوحيدي

◇ العناصر الفنية واللغة الفكرية

◇ البناء الحكائي في مقامات بديع الزمان الهمذاني

◇ مقامات الحريري

◇ سردُ السيرِ «الشعبية»

◇ حمزةُ البلهوان كسيرةٍ مميزة

◇ ألف ليلة وليلة

❖ الفصل التاسع: مسارات الشعر في العصر العباسي

◇ الشعر والنقد

❖ الفصل العاشر: من السيرة الشعبية إلى الرواية والمسرحية

◇ سرد المنفلوطي

◇ توفيق الحكيم

◇ تداخلات الأنواع التحويلية

◇ غنائية السياب

◇ خاتمة

❖ توطئة: نجيب محفوظ الذي عرفته

❖ الفصل الأول: الرواية التاريخية

❖ الفصل الثاني: البناء الفضفاض في زقاق المدق

❖ الفصل الثالث: تفكيك بداية ونهاية

❖ الفصل الرابع: فلسفة اللص والكلاب

❖ الفصل الخامس: البناء الفلسفي في أولاد حارتنا

❖ الفصل السادس: البطل المأزوم في السمان والخريف

❖ الفصل السابع: البناء الفلسفي في رواية الطريق

❖ الفصل الثامن: البناء الفلسفي رواية الشحاذ

❖ الفصل التاسع: ملحمة الحرافيش

❖ الفصل العاشر: ميرامار والعودة للنقد الاجتماعي

❖ الفصل الحادي عشر:أمام العرش، تقرير سياسي

❖ الفصل الثاني عشر: حضرة المحترم رواية البطل المأزوم اجتماعياً

❖ الفصل الثالث عشر: العائش في الحقيقة والعودة للرواية التاريخية

❖ الفصل الرابع عشر: الباقي من الزممن ساعة رواية التسجيل

❖ خاتمة:

❖ توطئة:

❖ مسارات روائية

❖ المعمار الروائي في الخليج والجزيرة العربية بين الذوبان والتشكل

◇ بين القص والرواية: « هيفاء تعترف لكم » لـ خولة القزويني

◇ بين القص والرواية: «عالم الحرير» لــ رجاء عالم

◇ بين القص والرواية: «النواخذة» لـ فوزية شويش السالم

◇ بين القص والرواية: «العصفورية» لـ غازي القصيبي

◇ بين القص والرواية: «جروح الذاكرة» لـ تركي الحمد

◇ ثانياً، الرواية تتكون: «الكائن الظل» لــ إسماعيل فهد إسماعيل

◇ الرواية تتكون: «ليلة الحب» لـ محمد عبدالملك

◇ الرواية تتكون: «حارس الأوهام الرمادية» لــ جمال الخياط

◇ الرواية تتكون: «الطين» لـ عبده خال

◇ الرواية تتكون: «البرزخ» لـ فريد رمضان

◇ رواية تتكون: «القلق السري» لـ فوزية رشيد

◇ رواية تتكون: «فخاخ الرائحة» لـ يوسف المحيميد

◇ رواية تتكون: «كف مريم» لـ عبدالقادر عقيل

◇ خاتمة : مشهد عام

❖ رواية الشباب في الخليج والجزيرة العربية

◇ «منامات» لـ جوخة الحارثي

◇ «الحزام» لأحمد أبي دهمان

◇ «صوفيا» لـ محمد حسن علوان

◇ «الجسد الراحل» لأسماء الزرعوني

◇ «أو.. على مرمى صحراء.. في الخلف» لـ عواض شاهر العصيمي

◇ «بحريات» أميمة الخميس

◇ «جاهلية» ليلى الجهني

◇ «طنين» سيف الإسلام بن سعود

◇ «تَرمي بشررٍ» عبده خال

◇ «ريح الجنة» لـ تركي الحمد

◇ «بنات الرياض» ليست رواية فضائح

◇ « زرياب» لـ مقبول العلوي

◇ خاتمة

❖ من التجربة الروائية في دولة الإمارات العربية

◇ «شاهندة» لـ راشد عبدالله

◇ «ساحل الأبطال» لـ علي راشد محمد

◇ «أحداث مدينة على الشاطئ» لـ محمد حسن الحربي

◇ «الاعتراف» لـ علي أبوالريش

◇ استنتاجات

❖ السرد الروائي في تجربة جمال الخياط

◇ توطئة

◇ القصة العائلية الموسعة

◇ استمرارية القص الطويل

◇ التحول إلى الرواية

◇ بذرةُ ملحمةٍ وطنية

❖ الشكلُ الروائيُّ المفتوح وتجربة غازي القصيبي

◇ بداية غازي القصيبي

◇ التجربة الروائية

◇ «أبوشلاخ البرمائي»

◇ رواية «سبعة»

◇ رواية «الجنية»

❖ الثورة الوطنية في الرواية العربية في الخليج

◇ توطئة

◇ تجربة عبدالرحمن منيف نموذجاً

◇ «أرضُ السواد» إشكالية التأليف

◇ «أرضُ السواد» وأساسيات «مدن الملح»

◇ «أرض السواد» بنية عامة

◇ «أرض السواد» تكاثر الشخصيات

◇ «أرض السواد» التقنيات الروائية

◇ وعموماً لا توجد تقينات جديدة ملفتة في الرواية

◇ «أرض السواد» الدلالات السياسية

❖ تجارب قصصية من الخليج والجزيرة العربية

❖ تحولات القصة القصيرة البحرينية

◇ القصة القصيرة عبر موجة السبعينيات

◇ كتابة الشباب القصصية

◇ حسن بوحسن

◇ جعفر أيمن يوسف

◇ معصومة المطاوعة

◇ سعاد آل خليفة

◇ أحمد المؤذن

❖ نماذج من القصةِ القصيرةِ بالمملكة العربية السعودية

◇ لمحاتٌ من أعمالِ رواد

◇ فهد العتيق

◇ إبراهيم النملة

◇ جارالله الحميد

◇ عبدالعزيز مشري

◇ محمد المنصور الشقحاء

◇ أميمة بنت منور البدري

◇ شريفة الشملان

◇ الخاتمة

❖ تجربة قصصية من الإمارات والبحرين

◇ سلمى مطر سيف «الامارات»

◇ منيرة الفاضل «البحرين»

❖ ملحـــــــق:

◇ تطور القصة القصيرة وعلاقته بالتطور الاجتماعي في البحرين

◇ المرأة في القصة البحرينية

❖ توطئة:

❖ الفصل الأول: ملامح عامة لتطور القصة في البحرين

❖ الفصل الثاني: مجموعة «موت صاحب العربة»

❖ الفصل الثالث: مجموعة «نحن نحب الشمس»

❖ الفصل الرابع: مجموعة «ثقوب في رئة المدينة»

❖ الفصل الخامس: مجموعة «السياج»

❖ الفصل السادس: مجموعة «رأس العروسة»

❖ خاتمة

❖ توطئة

❖ البشارة: الإيقاع الغاضب الساخن!

❖ خروج رأس الحسين من المدن الخائنة: الصعاليك والصعاليك الجدد.. ظهور القصيدة الحوارية

❖ الدم الثاني: سيطرة «الأنا» على البنية الشعرية

❖ الخطاب النثري للمرحلة: النار أو .. الرماد! النثر مستوى آخر للرؤية

❖ انتماءات

❖ قلب الحب

❖ القيامة

❖ النهروان: الوردة الرصاصية

❖ شظايــــــا

❖ خطاب المرحلة النثري

❖ عزلة الملكات

❖ يمشي مخفوراً بالوعول

❖ أيقظتني الساحرة

❖ ملحــــق: في نقد الوعي…

……………. ◇◇◇…………..

المبلغ المطلوب بالدولار 6630 وبالدينار 2500

مملكة البحرين

بنك البحرين والكويت

ISA ALI KHALIFA ALI ALBUFLASA

رقم الحساب : BH 17BBKU00200005299357

أو عن طريق : BENEFIT بنفت: BBK تلفون 33306905

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : دعْ الإنسانَ حراً

دعْ الإنسانَ حراً

يتصور بعض المتشددين دينياً أن التحديثيين يؤيدون نشر الموبقات والإدمان والدعارة وغيرها من الكبائر، ولهذا يستميتون قتالاً ضدهم.

إنهم لا يتصورون أبداً إن هذه الأعمال كريهة وتُقاوم من قبل هؤلاء المؤيديون للحداثة.

يتصورون التحديث بأنه فتح البوابات لهذا السيل العرم من الشر وإنه القبول بهتك الأعراض ونشر المحرمات!

إن التحديثيين الحقيقيين المناضلين لشعوب عربية وإسلامية حرة متقدمة هم بخلاف ذلك تماماً.

ولهذا تغدو للمحافظين الشعائرَ فيصلاً بين الحق والباطل.

ولهذا تغدو أسهل الحلول لهم هي المنع والبتر والقضاء الشكلي على الموبقات والآثام!

الكائن الإنساني لديهم عجينة صناعية يتم هرسها منذ الطفولة بالعصا والأوامر فإن لم تفلح فبالزنزانات فإن لم ترض الشعوب فبالأحكام العرفية والدساتير المفصلة حسب العصا، وإن لم ترض فبعزلها عن العالم ووضعها في قمقم، ولهذا يقولون أحسن الدواء هو الكي.

العصف بالموبقات هنا مثل عصف عصابات بول بوت بالعناصر الرأسمالية الشريرة، وكانت قد تبعت في ذلك جبابرةً أنزلوا الجيوشَ لسحق العناصر الرأسمالية الاستغلالية ومحوها من الجنان حتى لو تضاءل البشر من على وجه البسيطة!

وكان في التراث العربي الإسلامي كثيرون من إمتشقوا السلاحَ لبتر الخطايا وسحق أصحاب الرذيلة، وكان الخوارجُ والعتاة يرهفون الأسماع لكي يئدوا أي نغمةٍ طربية تخرجُ من وراء جدران بيت، ويقطعوا حناجر من يحتفل ويمرح!

ولكنهم أين ذهبوا؟

التحديثيون الاسلاميون العرب الأوائل كانوا يصنعون المعرفةَ ويعادون الشر والفساد والموبقات، فلا تناقض بين الاثنين بل هما متكاملان لا ينفصمان.

فالرذائلُ تأتي من الفقر والجهل، وحين يفصل الديني المحافظ النصوصي بين تنامي الخير والفضيلة وبين عدم إنتشار الغنى والثقافة بين الفقراء والعاملين، يعلق دعوته في فراغٍ لا تتمسكُ بشيءٍ ولا تقفُ على قاعدة صلبة.

وكأن الخيرَ حسب خطاباته الدائمة في الفراغ الاجتماعي تأتي من الكلام، وكلما أكثر من الكلام أمطرتْ السماءُ فضيلةً!

وكأنه لا صلةَ بين الأجور المنخفضة والمساكن الرثة والأولاد الهائمين على وجهوهم بين الخرائب والإبر، وبين الفضائل المبتغاة الممتنعة عليهم.

وكأنه لا صلةَ بين يُولدون وفي أفواههم ملاعق من ذهبٍ وهذا الموتُ السريري البيروقراطي وهذا الرفاه الباذخ المُفسد للعقول ولزوال الإراداتِ والمواهب والبحث عن المتع الشريرة!

وكأن الخيرَ يمكن غرسه عبر شاشات التلفاز ومكبرات الخطب، وإنه يمكن إجبار هذا الكائن البشري الحر على أن يتبع روشتةً صادرةً من صيدلية واحدة متنفذة، وأن يَدهس نوازعه الشريرة ويقتل مشاعره وأهواءه المختلفة بالأوامر الصادرة من مركز كلي متحكم.

وهذا محال، فالحريةُ الفردية هي هواء البشر حتى لو أطبقتْ القيودُ على أجسادهم وأرواحهم، ولكن الحرية تتحول خراباً مع غياب الثقافة وعدم تغيير حال المجتمع الفقير المعدم الذي يتفجر بظرفه وينحرف نحو الكثير من المشكلات، كما أن الحرية موجودة بقوة في المجتمع الغني المادي لكن الذي يتلاعب بالأموال ولا يمتلك خططاً إجتماعية لتطوير غناه الروحي.

التحديثيون من يصارع الجانبين وتوجيه الأحول نحو الرفاه المادي والروحي، وهذه لا تأتي بدون معرفة جذور المشكلات و«الخطايا» وأسباب الانحرافات، والطبيب النفسي يصغي للمريض للوصول إلى جذور مرضه، فلماذا لا يعرف المربي الروحي المشكلات الغائرة وراء الأدمان والشرور؟ بل أن يصير جزءً من كتائب المناضلين لتغيير الأكواخ والمستشفيات البيروقراطية الخاسرة غير المعالجة أو المستشفيات الباذحة المعالجة الاستغلالية، والمدارس التي لا تدرس وتربي والمصانع التي تسرح العمال؟

إن التيارات السياسية والفكرية يمكن أن تلعب أدواراً مساندةً لبعضها البعض في التحويل الاجتماعي، فالمدنُ تُختطفُ شيئاً فشيئاً، فنحن جزءٌ تابع في العالم، ولسنا في كوكبٍ خاص مستقل، وبدون تعاون التيارات الدينية العقلانية والتحديثية وعملها معاً ضد ظاهرات الاستبداد والفساد والشر تتجه الظروف والأحداث للمزيد من الكوارث والموبقات!

إن مقاومةَ المحافظين للتحديث والديمقراطية والحرية هو بخلافِ أهدافهم زيادةٌ للشرورِ وتكسيرٌ لإراداتِ العقول للوقوف ضد طوفان الغرب بجانبهِ السلبي ولعدم الاستفادة من جانبه الايجابي، وترك الشباب بلا سلاح يواجهون به الاغترابَ والأدمان والتسطيح والتخريب والعهر وتضييعَ ثروات الأسرِ والأمةِ في ملذاتٍ فارغة وأهواء عابرة وأمراض متجذرة!

دعْ الإنسانَ حراً ومسئولاً عن حريته ودعْ الحياة حرة وقاوم الشرور.

الموقف الجوهري

يمثل الموقف من مساندة الفقراء سياسياً واقتصادياً جوهر المواقف النضالية عبر العصور . فلكون الفقراء والعمال والعبيد والفلاحين يتحملون عبء الإنتاج، ولا يحصلون إلا على النزر اليسير لما يسد رمقهم ويجعلهم يواصلون حمل عجلة الإنتاج الدائرة دوماً، يغدون هم أساس المواقف النضالية الاجتماعية، ومن يقترب من الدفاع عنهم يغدو هو داخل تيارات التغيير والتقدم.

فهكذا كان الأنبياء والأئمة والمناضلون عبر العصور، فهم قوى التغيير والدفاع عن هؤلاء المنتجين، ومن هنا يتلاقى المناضلون عبر العصور رغم اختلاف طرق التفكير، وأنماط الإنتاج، وأشكال التعبير، ومن هنا يصم المتجبرون من يقف مع الفقراء والمعوزين بنعوت التحقير، كقول كطغاة قريش عن المسلمين الأوائل بأنهم كانوا مع الدهماء وأراذل الناس، ومع ذلك وقف المسلمون معهم، فمالوا عن سنن قريش، واقتربوا من المنتجين ودافعوا عنهم ! والآن حين يقف المعارضون المعاصرون مع هؤلاء الفقراء والعمال، وهم لا يختلفون كثيراً عن بلال الحبشي وعمار بن ياسر وصهيب الرومي، يوصمون بما وُصم به المسلمون الأوائل، لأن هؤلاء الواصمون ابتعدوا عن الفقراء وامتلأت جيوبهم، وغيروا مواقفهم .

إن الغنى والفقر عمليات موضوعية في التطور الاقتصادي والاجتماعي، وهي عمليات ضرورية تقود إلى انتقالات كبرى للمجتمع، على صعيد التطور الاجتماعي والثقافي والسياسي، فلا يحدث أن يصير جميع الناس أغنياء، لأن ذلك مستحيل في أساليب الإنتاج القائمة على الملكية الفردية .

ولكن الحركات السياسية غالباً ما تضلل جمهورها زاعمةً أنها سوف تحقق الثروة للجميع، وتحقق العدالة للجميع، وهذه شعارات خيالية في ظل مستويات التطور الاقتصادية السابقة والراهنة. ورغم أن هذه الحركات تتحول من مساندة الفقراء بأسلوبها الخيالي السابق ذكره، فإنها تصر أنها تمثل الفقراء بعد أن راحت تصعد في سلم التطور الاقتصادي، ويتغير دخل أفرادها، ويرتفعون من الفقر إلى الغنى !

فتظل الشعارات اليسارية والنضالية مستمرة في حين تكون مياهٌ أخرى قد جرت في قنوات الحركة، وهكذا فإن الحركات الدينية الإسلامية قد تغيرت لغتها السياسية بعد الفتوح، وتراكم الأموال في أيدي قيادييها، وتحول الحزب الشيوعي السوفيتي إلى مؤسسة حاكمة مالكة لأغلبية الدخل القومي بدلاً من أن يكون المدافع عن العمال، وصار الحزب الشيوعي الصيني منتجاً للمليونيرات، وغدت الأحزاب الليبرالية الغربية غير مدافعة كثيراً عن الحريات بعد تراكم ثروات المستعمرات والعالم الثالث في خزائنها !

وانقسمت الحركات الدينية في العالم الإسلامي إلى أجنحة متضادة فبعضها اغتنى ووصل إلى الثروة، والبعض الآخر ظل مُهمشاً متدني الدخل، فراح يطرح خطابات قتالية لمزيد من الاتباع والثروات . وهكذا فإن ظهور تيارات منتفعة في الأحزاب هو أمر حتمي، وتقود هذه التيارات إلى القبول بمستوى التطور السياسي المتدني، وتتشوش الرؤية على التيارات الأخرى المدافعة عن الفقراء، خاصة إذا تم سد أفواهها بمكاسب ذاتية أو بتجهيل، بحيث تعجز تنظيمياً عن رفع صوتها وتشكيل تيارات مستقلة . والقوى الغنية والانتهازية عادة لا تريد طرح وجهها الاجتماعي بوضوح، ولا تقوم بتحويل استثماراتها عادة التي تشكلت وسط الأحزاب الثورية، مؤكدةً استمرار خطها النضالي، في حين أنها تفقد صلاتها بهذا الخط السياسي المعارض الذي تمثله، وهنا تقوده لأضرار فادحة بدلاً من أن تنسحب وتشكل خطها الخاص .

الهام حرمة أموال الناس

لا يهم بأي شكل تفكر فالمهم ما هو مضمون فكرك. إذا كنت مذهبياً أو علمانياً أو رجلاً أم امرأة، عقائدياً أم متحللاً من العقائد، فالمهم هو أن تكون مع إرادة الناس لكي تكون أموالهم لهم. لايهم إذا كانت المرأة محجبة أم غير محجبة، قارئة أم راقصة، فالمهم أن تناضل من أجل الدفاع عن حقوق الناس وتناضل لتطور الأمانة ورد الحقوق لأصحابها!

لا يهمنا المعمم إذا كان قد فتح عينيه الكبيرتين تجاه قضايا الطلاق والإرث وأغمضهما عن سرقة القطاع العام، وابتلاع الأراضي ودفن المصائد والتهام أموال اليتامى!

لا يتساءل العرب والمسلمون والصائبة واليهود والمسيحيون والمجوس وعبدة النار عن العقائد بل عن الأموال كيف سُرقت والجواري كيف سُلبت والخزائن كيف نـُهبت والمزارع كيف جُففت وحولت إلى قصور والحقول كيف شـُفطت فأزهرت أولاداً وبنات من عصي وجرائم وسرقات في المدن!

لا يتساءل الناس كيف تصلي ولمن تولي وجهك بل كيف يقبل ضميرك أن تصمت على نهب حقوق الناس، وكيف لا ترد الأموال التي سرقتها، ولا تناضل ضد الضرائب الباهظة التي أثقلت كواهل الناس وأكتاف العاملين وحولتهم إلى جذوع نخيل خاوية من الأمانة والصدق فباعوا أنفسهم لمن يدفع..

في كل الأديان والعقائد والملل هناك محاكمة للضمير، لكن الضمائر نامت على وسائد الحرير والبقشيش والعملات والعمولات، فلم يعد المؤمنون يخافون من اليوم الآخر، ولم يعد المناضلون يهابون نقد الخلايا الماركسية النائمة، فابتكر العصر المحاكم وحقوق الإنسان والديمقراطية لكي يجر اللصوص من كل الطبقات والأديان والمذاهب إلى قفص الاتهام، فلم يعد مهماً من تكون بل ماذا تفعل!

لم يعد أحدٌ في العالم السياسي يهتم بأسئلة ما هو دينك ومذهبك وحزبك واتجاهك الفكري، بل بما هو موقفك من المال العام، وكيف يناضل الدينيون من أجل استرجاع المال العام، وكيف يراقب العلمانيون مصادر رزق الناس المنهوبة من قوى اللصوص وقطاع الطرق. لقد كرست المبادئ الشريفة من كل المذاهب والأديان والأفكار المعاصرة التنافس لصالح إعطاء الفقراء والمحرومين أنصبتهم من الدواء، فماذا نفعل بكل مبادئ الحزب التقدمي العظيمة وهو لا يناضل في الحياة العملية من أجل دواء رخيص وتغيير لوضع المستشفيات التجارية الماصة لدم الجرحى والمتألمين، ولوضع المستشفيات الحكومية البيروقراطية التي هي قصور في الهواء بعيدة عن توصيل الإبرة العلاجية للمحتاج من ألم السرطان والقرحة؟

ماذا نفعل بكل مبادئ الدينيين وهي لا تفكر في عذابات المعذبين، ولا تعرف الأزقة الفقيرة إلا في مواعيد الانتخابات وتغيير إدارات الجماعات المتنفذة ؟

والمهم لديها هو مراضاة الأغنياء والمتنفذين والاستفادة منهم، لهذا قل الزهاد فيهم وكثرت الكروش السياسية المنتفخة وصار النضال لتعدد النساء الزوجات هو النضال الأكثر حمية لديهم؟ ومن هنا كثرت خلافات السياسيين وتعددت تياراتهم وجماعاتهم لأنهم لا يفكرون سوى في أنفسهم وامتيازاتهم وكيف يهبرون من لحم الشعب مثل المتسلطين والاستغلاليين!

قال السلف الصالح قديماً: في العمل من أجل الحق والدفاع عن مال الأمة فليتنافس المتنافسون، لكن الواقع كان يقود السياسيين دوماً إلى التنافس على غنائم الحكم والعظام الملقاة من السلطان!

قانون الإنتاج المطلق

لا يكون الإنتاج الروحي إلا من أجل الناس، وبؤرتهم وقلبهم أصحاب العمل والإنتاج، قوى المعاناة والعطاء.

الفئات المنتجة للثقافة هي فئات وسيطة، لديها بعض الغنى المادي وبعض الغنى الثقافي، وتنمو حسب توجهها للناس، وتضحيتها بغناها الشخصي، لأجل أن تزدهر السعادة والغنى عند الأكثرية المنتجة.

وحتى حين كان المثقف ساحراً في العصور البدائية قبل التاريخ كان يشتغلُ من أجل الصيادين، فيرقص ويغني ويقص من أجل أن يزداد الصيد ويتكاثر الإنتاج ويعم الفرح.

وحين دبت الخلافاتُ بين الناس، وصار العبيدُ والأحرار، والفقراء والأغنياء، ظل قانون الإنتاج الثقافي هو نفسه. هل ينتمي المنتج الثقافي للمنتجين، والمعذبَّين، وللأغلبية المنتجة؟

لكن كان أغلبية المنتجين الثقافيين عبيداً في الروح، يوجهون إنتاجهم لمصلحة الأقلية، وبقي الإنتاج الذي انتمى للناس، وذاب إنتاج النفاق والاستعراض. لقد ظل مكتوباً كذكرى مؤسفة على هدر بعض الناس طاقاتهم من أجل النقود، لا من أجل سموهم الروحي.

أنظرْ يا من غيبت نفسك في طوفان الأشياء كيف أن كلمات التوراة والأنجيل جسدت معاناة أنبياء هربوا من الإستغلال وعسف الدول إلى الصحارى كي ينشئوا دولاً حرة، فتسامت كلماتهم وتواريخهم وتوحدوا مع السعادة العميقة والصلبان والزنزانات.

ولعلك لم تقرأ جيداً القرآن وهو كلماتٌ عن نبي رفض أن يخدم الملأ الاستغلالي وفضلَّ أن يكون مع العبيد والفقراء وغيّرَ التاريخ.

لعلكَ يا منْ غيبتَ نفسك وراء الأشياء تظن إن حمايتك من قبل أصحاب النفوذ سوف تعلي كلماتك الباهتة، أو لأنك مررت بتجربة سجن عاصفة وألم كبيرة سوف يحميك هذا الجبل الطيب من طوفان زحفك نحو المعدن الأصفر، فالناس تعرف استمرار مقاومتك لا تاريخك ذلك وتخليك عن أصلك الطيب.

ومهما جئتَ بأصولٍ حاكمةٍ أو أسرةٍ كريمة أو إنتماء لحزبٍ مناضل قدم الشهداءَ الكثيرين، ومهما كان أقرباؤك وأئمتك من جهابذة في الدين والتاريخ، فإن مقياسك هو شخصك ومدى إنتاجك المضيء ونقدك للأشياء السيئة والظاهرات المخربة للإنتاج وحقوق الأغلبية من العاملين.

لا تقل أسرتي وحزبي وأئمتي وقادتي، بل قل ما هو عملي وموقفي الناقد ودفاعي عن شعبي وكفاحي ضد الأخطاء.

والأديب ليست كلماته بمعزل عن قانون الإنتاج المطلق هذا، الذي يتساوى فيه الأنبياء العظام والشعراء الصعاليك، وهو ميزان الحق، فيظن أنه له فترة يجاهد ويتعذب لكي ينير ثم تأتي له فترة خاصة يتكاسل ويبحث عن المناصب ويغدو رئيس جريدة النفاق.

ميزانك هو كلمتك، مدى تحول قصصك وأشعارك ومسرحياتك ونقدك إلى كشافات تفضح مستنقعات الفساد، لا تقلْ إنني أديب ناشىء أبحث عن سبل التعبير والعيارة، ليشتد عودك وتنضم إلى الحرامية، بل أغمسْ مدادك في معاناة البشر ولا تستجدي الشهرة والمال.

لكن الكثيرين اتخذوا الكلمات مطايا، وهدايا، وضحايا، وقادة الفكر وعباقرة الكلمة غدوا مثالاً سيئاً للنشء، وهذا يحدث كثيراً في التاريخ، عندما تقبضُ الطبقة المسيطرة على الكثير من المال فتستطيع أن ترشو بكثرة، لكن ذلك مؤقت، لأن وفرة المال على هذا النحو لا تدوم، بل تدوم حين تستمع هذه الطبقة للنقاد، وترهفُ جميعُ آذانِها للضربات الكلامية والأدبية والعلمية التي توجه لتبذيرها وفسادها وحينئذ تطور سيطرتها وإنتاجها المشرف على الأفلاس بفضل جوقات النفاق والبذخ.

المال اليوم عندك وغداً عند غيرك ، فتذهب للاستلاف، فلماذا تبيع ماء وجهك وكنت عزيزاً، ولا تحفظ كرامتك وهي من كرامة الأمة والناس؟

لا تقل أصلي وفصلي وحزبي وجماعتي، بل قل هي كلمة الحق أوجهها ضد كل مخطئ ومستغل ومبذر، أرفع بها من يسمو إلى المعالي، وأعصف من خلالها بكل من أهدر ثروة الأمة ونشر الأرهاب وغزا الأخوة والجيران ووسع الاستبداد.

كلمتي هي مع الحق والحقيقة، لا مع الخزائن.

ليست كلمتي مرهونة بمديح النقاد وأن يرضى عني رئيس الجامعة والكلية، فأدبج «الدراسات والأبحاث» كما يشتهي رئيسُ القسم المريض، فأعلي من يرضى عنهم، وأخسفُ الأرضَ بمن يكرههم لكي أحصل على الوظائف والمال، فأي علم هذا الذي يكون ذاتياً وجائراً وغير منصف؟

وكيف تنشأ الحقيقة بين جماعات القول الواحد والصوت الواحد، وجماعات نحن مع الزعيم أينما توجه وكيفما قال؟ وهل تـُدار الأوطان والأحزاب بقول الفرد؟

يتباين الإنتاج الثقافي في كل هذه الأنواع في أشكاله وتعابيره، ويتحد في مضامنيه، وفي عصوره السحيقة والمعاصرة، على بعد المسافات والأشكال والأزمان، فكلمة الحقيقة تشق طرقها بوسائل مختلفة، وهي تنمو من خلال الألم الشعبي، تنور صهر الأشكال ووحدتها وتطورها، وفي الفرح والاسترخاء والغنى ظاهرات مقاربة حين تتصل بذلك الهم الإنساني العميق.

الرهان على القلم

لم تفد الكتاب المراهنة على الحكومات والدينيين، فالكلُ يتاجر بالأوطان والأديان لمصلحة موقوتة، والكل يبيع والبعض مستفيد، والأغلبية خاسرة!

الكل يدعي ولا أثر على الأرض!

ليس للكتاب سوى أقلامهم تنمو قصة ورواية وشعراً ونقداً وثروة للوطن بلا مقابل أو بمقابل ضئيل وغير شفاف!

أعطوا الوطن لكل من يدعي ويبيع، وكل من يزحف على بطنه، ويقبل الأحذية، ويأكل التراب ويلعن الإنسان.

ليس لكم سوى هذا القلم مهما توهمتم التحليق في سماء مجردة، ومهما تباعدتم، وأختلفتم، ليس لكم سوى قطرات من حبر أو من دم.

راهنوا على القلم فهو وحده الباقي

تتحولون إلى عظام وذكريات متعددة التفاسير ولا يبقى سوى قلمكم يقول ما آمنتم به وما ناضلتم لكي يتكرس في الأرض.

ليس لكم سوى أوراق فلا يخلدكم ولدٌ ولا تلد، هذه الحروف التي عانيتم في إنتاجها وتعذبتم في إصدارها هي التي تشرفكم أمام الأجيال المقبلة التي لا تحد ولا تحصى.

فثقوا بالحروف وبالإنسانية المناضلة نحو زمن جديد هو زمنكم، الذي تصيرون فيه ملوكاً متوجين، وحكاماً غير مطلقين، ومربين كباراً للأجيال.

ماذا تفعلون الآن وكيف تمتشقون سلاح الكلمة وتوجهونه للحرامية والمفسدين وتعرون شركات الأستغلال وبنوك النهب العام، ترتفعون في سماء الوطن، وتخلدون في سجلات الأبرار.

القلم ليس له شريك سوى الحقيقة، وليس لطريقه واسطة أو سلطة محابية أو كهنة مطلقين، هو الحربة الموجهة للشر لا تعرف الحلول الوسط أو الشيكات الثمينة.

سلطة القلم سلطة عالمية، تتوحدون مع القلم الأسود والأبيض والأصفر، وكل ألوان الإنسانية المتوحدة في معركة واحدة ضد الحكومات المطلقة وبيع الإنسان كما لو أنه حذاء وضد هذا العداء بين الأمم والأديان والأعراق.

أنتم رموز الإنسانية فلا تنحدروا ولا تساوموا واكتبوا بسلطة الحقيقة وليس بسلطة المال.

توحدوا في هذه المعركة الكونية، وتضامنوا مع اشقائكم المظلومين والمضطهدين في كل قارات الأرض، وضد هذه القوى التي تدهس القصة والقصيدة ولا تحب سوى الإعلان، وأخبار القتل واليأس، ولا تبجل سوى البشاعة.

June 8, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : لويس أرمسترونغ ــ موسيقى الحياة الوردية

لويس أرمسترونغ

الحياة الوردية

ضمني قريباً منك و ضمني بسرعة

السحر يلقى بسحره عليك

هذه هي الحياة باللون الوردي

عندما تقبلنى، تتنهد السماء

انا ارى الحياة باللون الوردي

عندما تضمني قريباً من قلبك

انا فى عالم منفصل

عالم حيث تتفتح الورود

وعندما تتحدث، الملائكة تغني من الاعلى

ويبدو ان الكلمات اليومية تصبح اغاني حب

اعط قلبك و روحلك ليّ

والحياة ستكون دائماً باللون الوردي

June 6, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة : أفــــ4ـــــــق مقالات: من 1-4-2003 إلى 30-4-2003

✾ تداعيات المرحلة

✾ تحية للشعب الأمريكي

✾ النظام الإقطاعي العربي الطائفي

✾ الإسماعيلية في إيران

✾ الإسماعيليون والثورة الاجتماعية

✾ هل يمكن أن تكون الإمبريالية.. ديمقراطية؟!

تداعيات المرحلة

30-4-2003

بعد انهيار النظام العراقي تُطرح أسئلة حادة عن مصير الأنظمة الشمولية في المنطقة، ومدى استجابتها للظروف المستجدة، وهل سوف تستطيع القيام بتغيرات محسوسة على طريق إعطاء الشعوب حقوقها في اختيار الأنظمة وفي إجراء انتخابات حرة؟

ويبدو ان الأنظمة كعادتها لم تفهم الرسالة العراقية على حقيقتها، وقد واصلت اللف والدوران، وكل واحد منها، يقول: إنه غير الأنظمة الأخرى، وأن المعني غيره، وأن بلده تسود فيها الديمقراطية والحرية والرخاء والمساواة الخ..!!

ولهذا فإن الرسالة العراقية لم تصل حقيقة، وقد طرح الجميع قضية الحق التي يراد بها الباطل، وهى إن على الأمريكيين أن يرحلوا من العراق الشقيق، الذي تركوه يتعذب ويتمزق طويلاً، بلا مساعدة لشعبه.

وهكذا فإن الأنظمة الشمولية في المنطقة تحولت إلى فرقة موسيقية تعزف مقطوعة واحدة، لا تشنف إلا آذان أصحابها، ليس فقط لرداءة العزف وقبح الأصوات، بل أيضاً لأن أحداً لم يعد يسمعهم.

ولكن هناك اعترافا ضمنيا بأن ثمة رسالة كتبت بأحرف من النار والدمار في العراق، وأن الأنظمة الشمولية العربية أوهى من بيوت العنكبوت، التي لا يتم فيها إلا اصطياد الشعوب، وقد بدأت لحلحة خجولة من هنا وهناك، كأن السادة الشموليين يتكرمون على الناس العبيد، والخدم الأبديين، بفتات من الإصلاحات، كأن تعرف الشعوب الجاهلة بعضاً من أخبار وقرارات السادة الزعماء، أو مجالس الحكم. وهذه المآثر الحاتمية التي يتفضل بها هؤلاء على «الغلابة» من أمة العرب، تستحق أن تعطي كنموذج لتطور حقوق الأنسان في المنطقة.

أما دولة أخري في خندق المواجهة المباشرة مع أمريكا فقد ارتعدت فرائصها حين بدأت الإنذارات المتوالية تحذرها من مغبة زعزعة الأوضاع وتأييد النظام الشمولي المنهار، وهي لم تكن تخدم شعبه بشكل شامل في السنوات السابقة، إلا أنها دخلت علي الخط من أحل بقاء الشمولية وليس للتصدي للأمريكيين أو حتى للأستراليين.

فقد أصيبت بالهلع، بعد أن تصورت ذلك النظام بحشوده العسكرية ومنظماته الجماهيرية وأسلحته وفدائييه وسرايا القدس وكل الخزعبلات الأمنية التي حفرها في جسد الشعب العراقي، يتبخر كأنه مجموعة من الفقاقيع، لأن الشموليين يتصورون العالم وهو خال من البشر المعارضين، فلا يوحد إلا هم وخدمهم حارقو البخور السياسي والإعلامي، حيث لا رؤية موضوعية ولا تبصر.

لقد أدت التطورات إلى انقلاب في سياسة الأشاوس، فتحولت النمور فجأة إلى قطط تتمسح في أحذية الغزاة، وصار بقاء الحكم أهم من مصير العروبة، وحلاوة الكراسي أهم من تحرير القدس.

لقد أحس النظام الشمولي بأن مشنقة التحولات السياسية تقترب من رقبته الطويلة، العارية، التي لا يسندها شعب، ولا فيها فدائيون ولا سرايا، بل مجموعات كبيرة من الحرامية أطبقت على صدر هذا الشعب الصابر، الذي يرضى بعشرة دولارات كراتب في الشهر.

لكن النسر الأمريكي وهو يزدرد وحبته العراقية السهلة ليس في عجلة من أمره، ليضيف ضحية حديدة إلى معدته المملؤة.

وحينئذٍ تبدلت الكلمات واختفى الدفاع عن الأرض العربية المقدسة، لتظهر كلمات العقلانية والمصالح المشتركة وأُغلقت الحدود وتم إرحاع أبي العباس، وحدثت تطورات كبيرة وراء الكواليس، لم يطلع عليها الشعب الأبي العروبي البطل، وتغيرت اللهجة الثورية في لبنان الشقيق التابع، وعاد العقل بعد حُفظت الكراسي التي وقفت على ظهور الفقراء والعاملين بعد أن اتفق الكبار على حين!

إن الشموليين لم يعرفوا الحقيقة أبداً، لأنهم غيبوا عقلهم السياسى فى دخان الحشيش الذي يطلقه الإعلام الحزبي وجماعات الدراويش التي تدور حول الأصنام!

تحية للشعب الأمريكي

25-4-2003

الشعب الأمريكي شعب شجاع، مقموع من قبل الدكتاتورية المالية الكبرى؛ التي لا تجعله يوصل صوته إلى صناع القرار. لكنه نزل إلى الشوارع رافضاً الحرب والاحتلال، مما يعبر عن قوة هذا الشعب في خياراته الحضارية.

من قبل نزل هذا الشعب، في أجيال أخرى، إلى الشوارع دفاعاً عن حرية فيتنام، ورفضاً لحرب تشنها القوى العسكرية والمالية المتنفذة، في حين عجزت شعوب متحضرة أخرى كالشعب البريطاني والفرنسي عن النضال ضد حروب المستعمرات واستغلال الشعوب.

ويعود هذا لأن الشعب الأمريكي عانى طويلاً من عصابات رجال المال والعنف والجيش، حيث في كل دقيقة تُزهق روح في أمريكا. إنها البلد التي اختلطت فيها عصابات المافيا بالدولة والمخاًبرات والتي صُرع فيها أكثر من رئيس للولايات المتحدة بسبب الشكوك في إنسانيته.

لكن على الرغم من هذه الهيمنة الهائلة على هذا الشعب، وضخامة المؤسسات الإعلامية التي تضخ فيه التعصب والكراهية والجريمة والجنس المبتذل والاستعلاء على الشعوب، فإن الشعب الأمريكي في المعركة ضد الحرب ومن أجل السلام والحرية للشعب العراقي و التقدم والازدهار في حياته، كان أكثر الشعوب في العالم تعبيراً عن رفضه للحرب وقد نزل في الشوارع بالملايين، طوال وقت الأزمة، ولم يعبأ بالانتصار ولم يهلل للجرائم.

كان الشعب الأمريكي جنباً إلى جنب مع الصارخين العرب واليابانيين والبريطانيين والهنود وكل ألوان البشر، ضد الحرب، وليس للدكتاتورية، وقد أثمرت هذه الحركة البشرية العظيمة التي تحدث لأول مرة في التاريخ، وتتسع اتساعاً لا مثيل له بحيث إن أيدي البنتاجون شُلت عن العيث الواسع، وأدرك ان أي تلويح بحرب أخرى معناه الصراع ضد تلك الملايين الهائلة التي أعربت عن معارضتها للحرب.

وقد وضع هذا التضامن الذي لعب فيه الشعب الأمريكي دوراً طليعياً، أساساً جديداً لإنسانية مختلفة، إنسانية أخذت تنمو قدراتها ضد العولمة السيئة، واستغلال الشركات البشع للعاملين.

لكن مثل هذه العملية التضامنية والكفاحية بين الشعوب من الممكن أن تزول، أو تتضاءل، بسبب عدم متابعتها بشكل فكري وسياسى. فالمنظمات العربية المختلفة لا تقوم بالاتصال وتبيان الحقائق وتوصيل المعلومات والحقائق من الأرض، والشبكات الإعلامية الأمريكية اليمينية قادرة على تنويم وخداع المتابعين.

والكثير من العرب بل حتى الجماعات السياسية ترفض الاختلاط بالأمريكيين والجنود الأمريكيين بدلاً من فتح قنوات الحوار والاتصال معهم، وتوصيل حقائق الحياة الحقيقية، إلى هؤلاء الذين غالياً ما يكونون من البسطاء والمخدوعين.

لقد استطاع الشعب الفيتنامي على مدى سنوات طويلة وهو يتعرض لوابل هائل من القنابل أن يتصل بالأمريكيين بواسطة وسائل بسيطة كالبطاقات والرسائل والعلاقات المختلفة، بحيث استطاع أن يوجد ركائز إعلامية وفكرية مؤيدة له.

لا ينفصل هذا النضال العربي والعالمي لما يجري للشعب الأمريكى نفسه من معاناة بسبب تسلط الشركات الكبرى وممثليها السياسيين والعسكريين، وهناك أكثر من ثلاثين منظمة للحقوق المدنية والعديد من المنظمات السياسية التقدمية ذات التاريخ العريق، وللشعب الأمريكى كتابه الكبار، ويكفي هذه الاستقالات من الدوائر السياسية الأمريكية التي يقوم بها أعضاء حكوميون أمريكيون بارزون، احتجاجاً على سرقة الآثار العراقية من قبل العصابات الأمريكية المنظمة وبسبب الفوضى التي سببها الجيش الأمريكي، حيث وصلت الآثار العراقية الآن إلى بعض الأسواق العالمية، وقد كان اللصوص محترفين بحيث ميزوا بين القطع الحقيقية والاف القطع العادية في القصور الرئاسية.

النظام الإقطاعي العربي الطائفي

24-4-2003

يعتمد النظام الإقطاعى الطائفي العربى على ملكية جماعة أو أسر لملكية الدولة، وتقوم الجماعة المالكة بربط ذلك بطائفتها، وبالأحرى في مستويات معينة، خاصة ما يتعلق بالتجنيد والوظائف.

ويُصبغ ذلك باعتباره نظاماً إسلامياً أو دينياً، ولكن الإقطاع الدينى العربى اعتمد على التخلى عن المضمون الاجتماعى للثورة الإسلامية التأسيسية القائمة على تحالف التجار المتوسطين والفقراء، لتشكيل دولة نهضوية غير طائفية.

فيما بعد قامت أسر الأشراف العربية بتفريغ الثورة من محتواها الاجتماعي، والاستيلاء على الثروتين المادية والروحية، ونشأت المذاهب والطوائف كأشكال دينية مفرغة من المحتوى النهضوي والثوري الأول، وغدت أدوات لحماية أسر الأشراف الإقطاعية الحاكمة.

استعانت قوى الطوائف الحاكمة بالنصوصية القاتلة للمضمون العميق، عبر تحويل معاني التقدم والصراع الأولى، الى أشكال وعبارات ومحفوظات جزئية، وبتغييب الجوانب المحورية التي فجرتها الثورة حول توزيع الملكية الخاصة وجعل الملكية العامة للجمهور، وبهذا نشأ الفقه النصوصي.

وتم دعم ذلك بالمحافظة على الجوانب العتيقة من الحياة الاجتماعية العربية، كالذكورية المطلقة العازلة للمرأة والمستغلة لها جنسياً واجتماعياً، والقبلية حيث الرفض الدائم للشعب والتركيز على القبائل والعشائر لمنع تكون المواطنة، وحفظ الطائفية لتمرير الصراع الاجتماعي بأنه صراع طائفي، وكذلك الإبقاء على الأمية والتخلف الفكري عند الناس وجيير السحر والشعوذة لخدمة النظام.

لم تتغير الأنظمة العربية كثيراً عن هذه المحتويات بخلاف ما يلاحظه المشاهد العصري السطحي من جوانب ظاهرية وفوقية، ولهذا نلاحظ ان المجتمع العراقي بعد كل الثورات المزعومة والتطورات، لا يعدو أن يكون مجتمعاً اقطاعياً، تدعو فيه القوى الحاكمة الأمريكية الجماعات الطائفية والعشائرية لتقرر مصير العراق!

يمتاز الإقطاع العربي خلال الألف سنة الأخيرة بعد الثورة الإسلامية التأسيسية، بأنه اقطاع طائفي، حيث يقوم الإقطاع الحاكم عبر سيطرة طائفة تموه السيطرة الاجتماعية، وقبل ذلك شهد المجتمع العربي الإقطاع العام، حيث لم تتشكل الطوائف. ومع تجذر حكم الأشراف الأرستقراطيين تم تركيب المذاهب الدينية على قياس سيطرتها، مع إفراغها من المضامين النهضوية والتقدمية الأولى.

ولهذا قامت القوى المتحكمة في مصير الجمهور العربي الواسع بالتركيز على المظاهر التي تُغيّب وعيه النقدي والتحليلي الاجتماعي، ولإحالته لمظاهر جانبية، أو لمظاهر خيرية تموه طابع الاستغلال وتقيم روابط من الطوائف بدلاً من الروابط الاجتماعية الكفاحية المشتركة.

ولعل هذا ينطبق أكثر على بلدان المشرق العربي أكثر من انطباقها على المغرب، بسبب غياب الطوائف هناك، كذلك لعمليات تفكيك الإقطاع التي جرت في بعض دوله. ويستعين الإقطاع هناك بالتفرقة القومية بين العرب و #الأمازيغ «البربر».

عمليات الانتقال من المجتمع الإقطاعي الطائفي العربي الراهن الى المجتمع الحديث، تتطلب تفكيك ملكيات الدولة عن الارتباط بدولة أو أسرة أو طائفة، ونمو البرجوازية الصناعية الوطنية، وابعاد الدولة عن الدين، لجعل الدول العربية غير طائفية، وإعادة تجديد الدين بتجاوز تاريخه النصوصي الحرفي، وخلق ثورة علمية.

إن نظاماً اجتماعياً استغرق تكوينه ألف سنة ليس من السهل تغيره في بضع سنين، ويحتاج الأمر الى جهود ضخمة علمية لتحليله وتغييره.

الإسماعيلية في إيران

15-4-2003

لم تنشق الجماعة #الإسماعيلية في مصر على مستوى تأويل إرثها الفكري فحسب، بل أيضاً انشقت من داخلها عبر حركتين متضادتين، ويقول أحد الباحثين عن هذا الانشقاق:

[وليس هناك من اتفاق بين المتبحرين العصريين بخصوص جوهر طبيعة الإسماعيلية النزارية المبكرة. ففي حين رأى العديد من الإسلاميين والمتبحرين الإسماعيليين فيها مجرد حركة إسماعيلية انشقاقية انفصلت عن جسم الخلافة #الفاطمية وعن مقر قيادة الدعوة الإسماعيلية في القاهرة بسبب مسألة وراثة الإمامة الإسماعيلية، إلا أن آخرين (ولا سيما بعض المتبحرين الإيرانيين) مالوا إلى النظر إليها على أنها حركة ثورية إيرانية صرفة ذات طموحات مثالية “قومية”]، [ #فرهاد_دفتري، #حسن_الصباح وأصول الحركة الإسماعيلية #النزارية، من كتاب الإسماعيلية في العصر الوسيط، ص185].

كان الانشقاق النزاري في الدولة الفاطمية يعبر عن نفس التناقضات التي تجسدت سابقاً في الدولة الفاطمية، بين طموحات ثورية للإسماعيليين وبين الاصطدام بواقع السلطة، وامتيازاتها واستغلالها الذي تجمدت فيه الحركة باستيلائها على مصر.

ومن المعروف إن وراثة العرش طبقاً لأنظمة الوراثة كان يجب أن تتجه إلى الابن الأكبر للإمام الراحل المعز وهو أبنه (نزار) ولكن #بدر_الجمالي الوزير المتنفذ، ممثل طبقة الامتيازات في النظام، جعلها للابن الأصغر وهو (المستعلي) ، فأعلن نزار التمرد في الإسكندرية فحدثت ثورة شعبية موالية له، ولكن النظام تمكن من هزيمتها.

تحول الولاء لنزار الذي توفي في السجن، إلى إيديولوجية انشقاقية عند #الاسماعيليين، فظهرت #الإسماعيلية_النزارية هذه، وأخذت تنمو خارج مصر، مركز الدولة والدعوة.

نستطيع أن نقول إن هذا الانشقاق أكد على نحو غامض محاولات المضمون الثوري للإسماعيلية في البروز، وإذا كان قد نما في سوريا بشكل الحركة الانشقاقية الفكرية، والتي تبلورت في شكل #طائفة_الدروز، التي انسلخت عن العبادات الإسلامية الظاهرية، التي اعتبرتها شكلية، متوجهة إلى المضمون الذي غامضاً كذلك، فإن هذا المضمون الثوري أخذ يبحث في إيران عن تجلٍ آخر.

وقد كان #الحسن_الصباح المتدين الإيراني الذي سافر إلى مصر متحمساً للإسماعيلية، وقد تم تنظيمه في إيران وانسلخ عن التيار الشيعي، قد وجد هذا الاضطراب السياسي والفكري في هذا البلد، باعثاً على الانضمام للتمرد ومواصلة تعميق الطابع الثوري للإسماعيلية.

ولم يكن الحسن الصباح من الشخصيات المترددة، فوجدت الإسماعيلية في شخصه نموذجها التاريخي. فقد كانت إيران في زمنه خاضعة للدولة #السلجوقية التي امتدت من #إيران حتى حكمت بقاعاً كبيرة في المشرق الإسلامي، وكانت هذه قبائل تركية، وقد تابعت تقاليد البدو في المنطقة بالاستيلاء على الدول ثم حلب مواردها على الرفاه والبذخ.

لقد عبرت سيطرة السلاجقة عن نظام إقطاعي عسكري هيمن على الفلاحين الفرس وامتص ثمار كدحهم، ولم تتواجد قوة إيرانية تواجه هذا الغزو والاستغلال، فقام الحسن الصباح بقيادة هذه المقاومة (القومية). ومنذ ذلك الحين بدأ صعود نجم اللغة الفارسية مجدداً، فاعتبرها الحسن الصباح أداته في المخاطبة والمكاتبة لاتباعه بدلاً من العربية، وكذلك قام المفكر والرحالة الإيراني #ناصر_خسرو باعتمادها في كتاباته المختلفة.

وبطبيعة الحال فإن هذا المضمون القومي الجنيني، كان لا بد أن يتوجه لتعميق الثقافة الفارسية القديمة واستعادتها، نفياً لثقافة السلاجقة الدينية الشكلية. ومنذ ذلك الحين بدا المسار القومي الإيراني يتعمق بالانفصال الواسع عن العرب.

لم تستطع المدن في تاريخ العالم الإسلامي أن تكون تربة لثورة ناجحة، لأن المدينة في هذا التاريخ ليست مركزاً للصناعة أو للاستقلال الاقتصادي عن السلطة، بل على العكس مركزاً للإدارة السياسية والعسكرية، فهي منطقة النفوذ الرئيسي للطبقة المسيطرة، والفئات التي تتكون فيها تكون عادة تابعة للدولة وأجهزتها، ولهذا ترافقت عملية نمو المذاهب السنية بهذه الإدارات وشرائح الطبقة الوسطى المستفيدة من الدولة، وقد كانت القوى الرعوية التي تسيطر على هذه الدول عادة بسيطة الفهم، فتتعمق عملية بقاء هذه المذاهب، في حين تتجه الأرياف تبعاً لذلك إلى مذاهب دينية أخرى تعبر بها عن نضالها ضد سيطرة الطبقة الحاكمة، فيبدو ذلك في التاريخ السطحي وكأنه صراع مذاهب وليس صراعاً اجتماعياً، راح يعبر عن نفسه بالأدوات الفكرية المُتاحة في ذلك العصر.

وقد كان الفلاحون الفرس في عهد الدولة السلجوقية، كما كانوا دائماً أغلبية المنتجين والسكان، ولكنهم عبر قراهم يئسوا من الثورات المسلحة الفاشلة غير المحمية بأدوات الطبيعة أو بالانضمام الجماهيري العام.

ولهذا كان الحسن الصباح هو عبقري المرحلة الذي اكتشف أسلوباً جديداً، يتغلغل بين هؤلاء الفلاحين ويجرهم للثورة ويحميهم ويقـترب من المدن المعادية كذلك. لقد احتاج ذلك منه إلى عدة سنوات وهو يتجول بين الجمهور وفي الأرياف والجبال بقدراته العجيبة على التنكر، و صبره الطويل في اكتشاف أفضل السبل للتغيير. لقد وجد الوسيلة في الاستيلاء على القلاع، فهذه القلاع القليلة المتناثرة في الأرياف وفي الصحارى، تستطيع أن تجمع بين التمرد وحماية الجمهور العامل، وتكون أشبه بمستعمرات صغيرة يقوم فيها وحولها السكان بالزراعة والإنتاج والثورة كذلك.

إن هذه القلاع تستطيع أن تحميهم، وتنشر تمردهم بين السكان. إن هذا الأسلوب من جهة أخرى يعبر عن التقاليد الإسماعيلية الموروثة من الزيدية والخوارج، التي ترفض القعدة، والتي تواصل النشاط التمردي بلا توقف ولا كلل، ولكنها من جهة أخرى ترفض تسليم الثوار لقمة سائغة لجيوش المدن النظامية القوية. بل تحول الجماهير إلى قوى مسلحة.

لكن ذلك يتطلب شروطاً جغرافية وبنائية واجتماعية صعبة، فالقلاع نادرة ومتناثرة، وقدرة هذه القلاع بأن تكون أداة واسعة قادرة على التصدي للجيوش الحكومية السلجوقية، وعلى حشد الجماهير، أموراً غير ممكنة، فالاستيلاء على قلعة آلموت المركزية والأساسية في هذا المشروع احتاج إلى بضع سنوات، من التخفي والتسلل إلى القلعة، ومن تجنيد حراسها وإدخال العناصر الثورية بها ومن ثم أخذها بالتراضي مع مالكها.

ولهذا كان هذا الأسلوب الذي يشبه لعبة #الشطرنج باستخدام البيادق الثقيلة، طويلاً ومكلفاً، ومن ثم غدت حرب العصابات هذه بعيدة عن التغلغل في الجمهور، واكتشاف عناصره النشطة واستيعابها، بل ومن فهم الناس ومطالبهم، فغدا ذلك النضال العسكري والسياسي بعيداً عن البحر الشعبي وعن استثمار قواه البشرية في المعركة الاجتماعية المتنامية.

لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فالمذهب الذي اعتنقه الحسن الصباح، وهو السالف الذكر، وحتى عبر انشقاقه لم يكن قد بدل شكله الفكري ومنظومته الغيبية #الميتافيزيقية، فظل الإمام هو المرجع، ولكنه هنا إمام غائب، مشكوك في أمره، بعد الانشقاق النزاري.

كان من الممكن، والإسماعيلية هنا تتحول إلى حركة ثورية قومية جنينية، أن تعبر عن مضمونها ذاك، ولكن هيمنة الوعي الديني المذهبي وصيغه المسبقة، كانت أقوى من تطورات الواقع.

كما أن الحركة في برنامجها الكفاحي عبر الاستيلاء على القلاع والدفاع عن أنفسها ضد هجمات الدولة السلجوقية بجيوشها الكبيرة، وحصاراتها التي لا تتوقف، كانت غائصة في التعصب المذهبي، وهو السبيل الوحيد للترابط والاستنفار العاطفي والحشد.

ومع ذلك فإن الحركة الإسماعيلية بقيادة الحسن الصباح أخذت تتوسع وتكون قلاعاً عدة ثورية وسط الأرياف والجبال، حتى غدت حركة مقلقة للدولة السلجوقية التي شنت عليها الكثير من الهجمات.

توجهت الحركة الإسماعيلية في اصطدامها الطويل بالدولة السلجوقية إلى استخدام أسلوب غريب ومثير هو أسلوب الاغتيالات، ورغم إن هذا الأسلوب معروف كثيراً في التاريخ الإسلامي، إلا أن الإسماعيليين والحسن الصباح خاصة، جعلوه أسلوباً أساسياً في صراعهم السياسي مع خصهم وهو الدولة السلجوقية، فانتشرت الأساطير في التاريخ عن هذه الأعمال المتراوحة بين الجنون والشجاعة الفائقة. وقد نسجت الأساطير حول قلعة آلموت ولكن المسألة تعود إلى تضحيات جسيمة لدى هؤلاء الفدائيين، وإلى روح عسكرية قتالية شديدة، وليس إلى خوارق.

ويعبر الانحراف نحو الاغتيالات كذلك عن المأزق الفكري والسياسي للحركة، فهي رغم انتشار قلاعها وشبكاتها التنظيمية في المدن التي لم تسقط في سيطرتها، لم تستطع أن تُحدث أعمالاً ثورية واسعة، وتقود الجمهور الإيراني إلى المواجهة مع السلاجقة الأتراك.

فهذا الجمهور لم يجد مضموناً اجتماعياً واضحاً لهذه الحركة، التي واصلت تقاليد الإسماعيلية في بناء المنظار الغيبي، حيث الطاعة للإمام وسيطرته. ولكن أي إمام هنا، وماذا يريد؟ هذه الأسئلة عجزت الحركة الإسماعيلية في شكلها الإيراني عن الإجابة عليها، لكون الإمام غير موجود، أو غير متفق عليه، وحتى لو وُجد فإنه قد يعيد إنتاج إسماعيلية مصر التي وصلت للسلطة وعجزت عن الدفاع عن العاملين.

ولكن الإسماعيلية في طبعتها الإيرانية لم تصل للسلطة، فظلت متوهجة بصراعها المستمر، الذي أخذ يغلب عليه العمل الاغتيالي والإرهابي، لكونها عجزت عن إقامة روابط مع الجمهور، والنضال ضد ظروفه الاجتماعية.

إن الوعي #الإسماعيلي، ككافة أشكال الوعي الديني، أقام برنامجه عبر الاتصال الغيبي لا الأرضي الشعبي، فلم يستطع تفعيل حركة الناس، باستثناء الانتفاضة التي جرت في إقليم خراسان، والتي بادر السكان أنفسهم إلى التحرك ومقاومة السلطة السلجوقية والسلطنة الغزنوية المجاورة.

وإذا أخذنا نرى الآن الجسم الفارسي وهو يُحاصر من قبل الأتراك أو الأفغان، ونرى كيف يبدأ بالتغلغل في المذاهب الإمامية المختلفة، فسوف نرى نمو القومية الفارسية حسب مسار هذا الوعي الإمامي، وهي تتشكل بالانفصال والصراع مع القوى الرعوية الإقطاعية، التي تستوعب المذاهب السنية، فيبدو الصراع الاجتماعي والقومي وكأنه صراع مذهبي، في حين إن المذاهب تُسحب وتُجير لمثل تلك الصراعات الاجتماعية المتوارية.

لكن الإسماعيلية لم تستطع أن تبلور جنين هذا الوعي القومي، لكونها اعتمدت أسلوباً عسكرياً مغامراً، مكلفاً على صعيد المواجهة، ولهذا فإن إمكانية إنتاجها الفكري، وتغلغل هذا الإنتاج وسط الناس، يصبح محدوداً.

إن الإسماعيلية في ثوريتها الأوسع والأقوى والأقرب للجمهور، مما كانت عليه في مصر، والتي منعها الحكم من أن تبلور خطاً تغييرياً مؤثراً، أي في وجودها الإيراني الحر وبين الناس، وعبر الأعمال النضالية، لم تستطع كذلك أن تبلور وعياً فاعلاً يغير الحياة ويطيح بسلطة الإقطاع المستبد، فهي هنا لم تواكب حتى الإرث الإيراني الفلاحي السابق، كما تجلى في #المزدكية، وكما تجسد في الثورة #البابكية، ولا شك إن هذا العجز يعود للقالب الديني الغيبي وعدم قراءة الواقع وجذب المشاركة الجماهيرية الواسعة لتوزيع الأرض.

تمثل الإسماعيلية في إيران تراجعاً عن الإرث الفلاحي الثوري السابق، بسبب هذا الاعتماد على الإمام المغيب أو غير المتواجد على الأرض، والذي يعبر عن عدم الإيمان بنضال الناس، وهو الأمر الذي أنعكس بقوة في اعتماد وسيلة الاغتيالات والتي أدت إلى قمعهم بقسوة شديدة.

الإسماعيليون والثورة الاجتماعية

3-4-2003

كان #الاسماعيليون امتداداً لحركات المعارضة التي تشكلت في أزمنة المسلمين الأولى، كالسبأية والهاشمية والحنفية، التي كانت تُعطي لبعض الأفراد التاريخيين دوراً خارقاً، إلهياً، حيث لا يغدو هؤلاء من طينة البشر العاديين. وكانت هذه الرؤى متجذرة في وعي البشر المشرقيين خاصة، وكانت المناطق العربية الشمالية كمصر وسوريا والعراق وكذلك فارس، تحفل بهذه التصورات الخرافية والعجائبية والتي تعود بجذورها إلى آلاف السنين.

وحين حسمت الدعوة الإسلامية انتهاءَ هذه المرحلة، وجعلت الوعي الإسلامي ينمو داخل نصوصها تفسيراً وبحثاً، وجعل كافة الشخوص التاريخية داخل الإطار الإنساني المحض، لم تستطع تلك النزعات الماورائية الغيبية أن تسلم بالأمر.

وهكذا انبثقت مدرستان، الأولى تنمو داخل النصوص، والأخرى تحفر تحتها، بحثاً عن فتح الأبواب لتلك العمليات الخارقة، ولأجل إنتاج قادة يخترقون سقف الدولة الواحدة ذات النص الواحد.

ولم يكن بإمكان المرحلة الرعوية، أي زمن سيطرة شبه الجزيرة العربية على العالم الإسلامي المتكون حديثاً، بإناسها وثقافتها أن تسمح بتلك الظواهر الفردية الخارقة، وهكذا لم تنتج دعوة عبدالله بن سبأ لتأليه #الإمام #علي_بن_أبي_طالب سوى ردة فعل عنيفة، وكذلك دعوة بعض الهاشميين لتأليه #محمد_بن_الحنفية.

كانت مثل هذه الظواهر تمر على شاشة الوعي السائد مثل الشهب والنيازك، غير قادرة على النفاذ إلى التربة الاجتماعية، وتكوين تيارات كبيرة، ولكن مع انتقال الجسم العربي الأساسي إلى الشمال الزراعي، واستمرار الاستقطاب الاجتماعي بين أسرة متحكمة في الخراج، وجمهور عريض مستغل، بدأت آليات المقاومة القديمة للشمال الزراعي في الانبعاث، وحينئذٍ استمرت العملية السابقة، بسبب عدم تعريب المنطقة بعد، وبقاء جمهور الفلاحين، القوة المنتجة الأساسية غير عرب وغير مسلمين، لكن في نهاية القرن الهجري الثاني وفي القرن الهجري الثالث تغيرت اللوحة، فمع تحول كثير من هؤلاء إلى مسلمين، أخذوا يسربون قضاياهم ومعاناتهم وأفكارهم داخل التراث العربي الإسلامي.

لقد ظهرت الأفكار الإسماعيلية في بداية القرن الهجري الثاني، حين لم يقر #إسماعيل_بن_جعفر_الصادق بأن يكون أخاه #موسى_الكاظم هو الإمام من بعد أبيه، وأعلن تمرده، وطرح أسلوب الكفاح العنيف تجاه الدولة العباسية الناشئة حينئذٍ، وكانت هذه مناقضة لخطة أبيه القائمة على الحذر والكفاح الفكري بعيد المدى، وبعدم الانجرار إلى المغامرات السياسية.

كانا هذان خطان مختلفان تشكلا داخل البيت الجعفري، ومنذ ذلك الحين راحا ينموان بطريقة مختلفة. ولم يظهر من إسماعيل أي أفعال هامة في هذا المضمار، وقد توفي في حياة أبيه، مما عزز من إمامة موسى الكاظم، ولكن أبن إسماعيل محمد رفض هذا وبدأ يشكل فرقته الجديدة، التي عُرفت باسم الإسماعيلية.

ولكن العمل الفكري والسياسي لم يكن من فعل هذه العائلة بشكل رئيسي، بل من قادة شعبيين انضموا إلى هذه الحركة وجذورها في البلدان المختلفة، ويُشار إلى #ميمون _القداح بصورة خاصة هنا.

إن انقسام الحركة إلى قادة أشراف موجهين ومتواريين، يصبحون ويسمون #الأئمة_المستورون، وإلى قادة ميدانيين، يعبر منذ البداية عن انقسام الحركة إلى أرستقراطية قائدة وقوى شعبية عاملة.

ولكن في زمن الستر هذا، وحيث القادة قريبون من قواعدهم، ليس ثمة من تضاد كبير.

في زمن الستر، وتغييب الأئمة، لا يكون للحركة الإسماعيلية وضوح برامجي. فالحركة منذ البداية اشتغلت على خلق هذا الضباب الإيديولوجي الذي يسمح لها بالتقدم بين قوى اجتماعية متعددة، وفي أراض شاسعة من الإمبراطورية الإسلامية، وتبني مطالب الجمهور المستغل العامل.

إنها تواصل تقاليد #الإمامية من حيث الرؤية، حيث الإمام علي بن أبي طالب هو الإمام المنصوص على خلافته، وهو الأحق بتسلم السلطة، وما حدث بعد ذلك هو اغتصاب للحكم. هذه الرؤية الإمامية تواصل الإسماعيلية نسجها، بخلاف الزيدية التي انفصلت عن هذه العملية الانشقاقية في صفوف المسلمين، وتبنت موقفاً معتدلاً وسطاً سمح بتكون الجبهة السياسية العريضة التي أطاحت بالحكم الأموي.

وموقف الإسماعيلية هذا يوضح إنها تشكلت على رؤية حادة، أخذت تتعمق مع استخدام الأدوات السياسية والتنظيمية، كاللجؤ للعمل السري الواسع، والدعوة للإطاحة بالحكم العباسي، الأمر الذي وجهها نحو المراكز البعيدة عن العاصمة.

وحين وضعت الحركة أهدافها في عودة حق أهل البيت في الحكم، وبالتالي الدعوة للإمام، غيبّت الأهداف الاجتماعية الملموسة، وغدت حركة من أجل حكم عائلة من الأشراف، ولكنها هي لا تقوم بعرض هذا الملمح الاجتماعي بطبيعة الحال، بل تعلنُ رفضَ الظلم والعمل من أجل العدل، وغيرها من هذه الأهداف التي تبقى مرهونة بإرادة الإمام وليس ببرنامج محدد على الأرض.

ومن هنا فهي حركة لا تعمل من خلال فعل الناس النضالي لتغيير أوضاعهم، بل من خلال توصيل الإمام المستتر إلى سُدة الحكم، ليحين عهد الأمام المعلن والظاهر، ولهذا فإن مصير الحركة وأهداف الناس مرهونين بإرادته اللامرئية في زمن العمل السري، وما يحدث في هذا الزمن النضالي السري يبقى مجهولاً عند الاتباع، وفي فضاء الحركة الفكري، لكونها تركز لا على مسائل التغيير الملموسة والبرامجية، بل على الخضوع للإمام المستتر ونوابه.

وتعاضدُ الأفكارُ الغيبية المطروحة هذا التكتيك السياسي، فهي كذلك لا تدورُ حول تبصير الناس بالمشكلات الاجتماعية والسياسية، وتفعيل إرادتهم لتغييرها، بل تدور حول الإمام وظهوره وإمكانياته الخارقة.

وهنا الفارق بين الإسماعيلية و #الإثني_عشرية في هذا الزمن، حيث للأولى أئمة مستعدون للثورة وجاهزون لقيادة الجماهير، أما الثانية فقد دخلت بعد الإمام الثاني عشر في زمن الغيبة.

عندما قام ميمون القداح بتأليه الإمام #جعفر_الصادق طرده هذا ورفضه. ولكن هذا التأليه يغدو نموذجاً لكيفية العمل السياسي والفكري لديهم، فجعل الرمز قوة غيبية هو تعطيل لإرادة الخلايا السرية في علاقتها بالواقع، فهي تتجه لدعوة الأفراد إلى الخضوع المسبق للإمام، ولهذا فإن النص الديني نفسه يبقى معطلاً أو غير قابل للقراءة الشخصية والمستقلة بدون وجود الإمام ونوابه. ولهذا فإن العضو الجديد المنظم يقوم بالقسم والولاء المطلق للإمام، دون الإشارة إلى أي برنامج أو خطة عمل سياسية ما، فيقول القسم في إحدى فقراته على لسان الداعية: [أنك تستر جميع ما تسمعه وسمعته، وعلمته وتعلمه، وعرفته وتعرفه من أمري وأمر المقيم بهذا البلد لصاحب الحق الإمام الذي عرفت إقراري له] ، [ #الإسماعيلية_في_العصر_الوسيط ص 103]، ورغم إن القسمَ يدورُ حول الحفاظ على مواثيق الإسلام، إلا أنه في البداية والنهاية يُربط بالولاء للإمام. فيغدو العضو مرتبطاً بحركة الدعوة من خلال الولاء لشخص الإمام .

حين يقوم الإسماعيليون بربط عضو الحركة بالإمام المستور الذي لا بد أن يكون موجوداً في الوضع الراهن، ومستعداً لتغيير العالم السيء، يعيدون في الواقع سياق الفرق الإسلامية المعارضة الثورية، التي لا تعرف القعدة والانتظار كالخوارج والزيدية، فهم يواصلون تقاليد المعارضة الدينية، ولكنهم يختلفون عن هؤلاء باعتبارهم الانتظار لحظة من لحظات العمل السياسي الشامل، الذي تغرس أثناءه البذور، ويحضر الأتباع، وبالتالي فإن الحركة أخذت بمراعاة الظرف الموضوعي والذاتي للحركة السياسية، ولعدم اللجؤ إلى المغامرات العسكرية المكلفة.

ومن هنا وجدنا الحركة تظهر في منطقة #شمال_أفريقيا، ففي هذه المنطقة وجدت بذوراً يانعة لتفعيل المعارضة، فالبربر تم السيطرة على بلدهم من قبل العرب، الذين استأثروا بالحكم والامتيازات خاصة على مستوى الحكومتين المركزيتين #الأموية و #العباسية، ثم سيطروا على الإدارات المحلية، وقد فشلت الثورات العنيفة التي قام بها #البربر من خلال الوثنية ثم من خلال فكر الخوارج، فأخذوا يندمجون في الثقافة العربية الإسلامية، متجهين إلى #المذهب_المالكي المعبر عن ذلك التضافر بين البيئة البدوية والتجارية.

ولهذا فإن وجود مذهب الإسماعيلية في ديارهم الصارمة في فهمها النصوصي، كان يمثل مفارقة وتناقضاً، لا يمكن حله إلا بعدم البوح به دفعة واحدة، فهذه الإمامية السبوعية، وأسرارها الغريبة، ما كان لها أن تُهضم من قبل هؤلاء البدو. ولهذا ظلت شمال أفريقيا، ذات التكوين الرعوي المتجذر، عصية على مذاهب الفلاحين المشرقيين الحلولية.

ومن هنا صار التنظيم الإسماعيلي ذا مراتب، والعضو ينتقل إلى درجات دنيا حتى يصل إلى مناصب أعلى، تخضع لتطور فهمه وإيمانه بهذه اللغة الإمامية المتعارضة مع الوعي المالكي. وبسبب إن الدعوة ما كان يمكن لها أن تنمو إلا في بيئة معارضة متعطشة للإصلاح، فقد وجدت في القبائل البربرية مادتها البشرية الممكنة.

وهكذا فإن تحول بضعة أفراد من قبائل مهمة كان هو الشرط في التحويل السياسي للمنطقة، وبطبيعة الحال فإن الولاء الذي يعطيه هؤلاء الأفراد للإمام المستور، كان ينتقل إلى قبائلهم إذا استطاعوا إقناعها بذلك، وقد وجدت قبائل بربرية في الاعتناق تحولاً في ظروفها الاجتماعية ورفعة لمستواها المعيشي، لكن #المالكية لم تتزحزح من القيروان التي غدت عبر الانقلاب الإسماعيلي بها عاصمة الدولة #المهدية الجديدة. والسبب يعود إلى أن انتصار الدولة لم يؤد إلى فرض العقيدة الجديدة على الجمهور بالقوة، وكذلك فإن النظام الاجتماعي لم يتغير، على الرغم من القول بأن دولة #الأئمة قد قامت، وظهر #المهدي ودولته، لأن أسس النظام الاقتصادي والاجتماعي لم تتبدل، فحلت مجموعة جديدة من #الأشراف محل أخرى، دون أن تقوم هذه المجموعة الحاكمة بتغيير النظام الاقتصادي، بل واصلت استنزاف الموارد من أجل التوسع العسكري الذي تُعد له.

ولهذا غدت المالكية والخوارجية هي أدوات المعارضة الفكرية وهي التي تنتج الثورات ضد #الفاطميين، ثم استأثرت المالكية بهذا الدور لكونها لم تتوجه إلى النضال الحاد المباشر.

من هنا فإن عرب وبربر شمال أفريقيا لم يجدوا في الإسماعيلية تحولاً جوهرياً في ظروفهم الاجتماعية، بل واصلت هذه إنتاج الاستغلال الاقتصادي وإنتاج أيديولوجية دينية غامضة لم تتصل بمداركهم كذلك.

في مصر التي حكمها الإسماعيليون باسم الدولة الفاطمية لم يحدث تغيير أساسي في هذه الصيغة الاجتماعية الفكرية، فقد استأثر الإمام بالموارد الأساسية، مواصلاً نهج الدول السابقة في الاستيلاء على الخراج، الذي أخذ يتوظف في مصر بدلاً من أن يتوجه للعاصمة العباسية على هيئة خراج أو هدايا.

ولكن عبر وجود الدولة الفاطمية حدث الانقسام الكبير للمسلمين لأول مرة، وهو هنا انقسام إيديولوجي وليس أسري محض، كما كان الشأن في انفصال #الأندلس، وهو الآن في المشرق، المركز الأساسي للإسلام والعروبة وإنتاج الوعي.

وهنا كان لا بد أن تتجه #الدولة_العباسية إلى إبراز العناصر الدينية الخاصة بتطورها، المنفصل تدريجياً عن الإماميات، وهذا ما بدأ يقسم العالم الإسلامي إلى سنة وشيعة.

ولكن على مستوى تغيير حياة الناس لم تقدم الإسماعيلية وهي تحكم شيئاً جديداً يتجاوز السيطرة على الفلاحين والجمهور، بحيث تم صرف الخراج على القصور والبذخ، وأدى هذا إلى نمو الفئات الوسطى المرتبطة بالتجارة مع الأشراف الحاكمين، وقد شجعت الأرستقراطية الطوائف المسيحية واليهودية في هذا المجال. وهو أمر رافق لحظات النمو في تطور الأنظمة، لكن في لحظات الأزمة فإن الأمور تتغير، وتبدأ المصادرات لأموال الوزراء وكبار التجار.

وبعدم إجراء إصلاحات وتطبيق المثُل الثورية التي وعدت بها الإسماعيلية الجمهور المسلم، بدأ الشك يتسرب إلى الإيديولوجية الحاكمة. وإذا كان الشعب قد رفض اعتناق الإسماعيلية محافظاً على وجهة نظر وسطى بين التيارات الدينية والأديان المتصارعة، فإن الإيديولوجية الإسماعيلية ذاتها الحالمة بتغيير أخذت تهتز وتتصارع، فنظراً للتركيز على الإمام واعتباره بؤرة الدين والنظام الاجتماعي، بدا الرفض المبطن لفكرة الإمام الحاكم المطلق والذي يتساوى مع الإله. وهو أمر كانت الثقافة المصرية على مدى عدة آلاف من السنين قد تخلصت منه. ولهذا وجدت في العناصر السنية غير العابدة للحاكم المطلق وغير المؤلهة للشخوص، طريقها لرفض الحكم الإسماعيلي ولتوجيه النقد للدولة كذلك.

لكن الانقسام في الإسماعيلية لم يبد واضحاً للباحثين، باعتباره انفجاراً في مكوناتها الاجتماعية والفكرية المتضادة، فالعناصر المعارضة والمنشقة فيها، والتي عُرفت فيما بعد بالدروز، كانت تؤله بشكل كبير #الحاكم_بأمر_الله_الفاطمي. ولكنها في ذات الوقت كانت تنهي الإمامية الإسماعيلية، فبعد الحاكم بأمر الله لن يكون هناك إمام للإسماعيلية، وبالتالي فإن العقل هو الذي يجب أن يحكم.

إن هذا ما يُسمى بالإيقاف. إنه إيقاف لمسلسل الأئمة المطلقين، وأعطاء العقل الديني فرصة الحكم على الأشياء بنفسه، ولكن كيف؟ لم يكن للمنشقين المعارضين سوى أن يناضلوا داخل مناخ الوعي الديني، وليس بالانفصال عنه، وأن يبحثوا عن الأجوبة للأزمة الاجتماعية من خلال المفارقات الدينية عبر التطرف والاعتدال معاً. فالمنشقون رفضوا العبادات الإسلامية من صلاة وصوم وغيرها التي غدت أشكالاً ومظاهر خارجية للعقيدة، وليس جوهرها الحقيقي، ولكنهم من جهة أخرى لم يحددوا هذا الجوهر إلا بشكل غيبي وميتافيزيقي، باعتباره حكم العقل الذي يبقى مطلقاً وغيبياً.

إن بحثهم عن جوهر العقيدة الإسلامية من خلال أدوات وعيهم المثالية المفارقة للصراع الاجتماعي والسياسي، قادهم إلى الاهتمام بالتناسخ مثلاً، فقد أرادوا أن يشكلوا العقاب والثواب في الحياة الدنيا، استفادة من هذا العنصر الغيبي الهندي، ولكن العقاب والثواب لم يتحولا إلى مواجهة قانونية وسياسية للشرور الاجتماعية، بل رحُلا إلى شكل آخر من الغيب.

وبهذا فإن المعارضة الإسماعيلية التي تحولت فيما بعد إلى #المذهب_الدرزي المعروف في بلاد الشام، واصلت إنتاج عناصر الاستغلال الفكري والاجتماعي، عبر عدم برمجة معارضتها سياسياً واجتماعياً، مما قاد إلى إنتاج شكل آخر من الوعي الطائفي، وليس إلى إنتاج وعي توحيدي إسلامي.

إي أن ظروف تشكل طبقة وسطى متنورة منفصلة عن إقطاع الدولة، وإقطاع المذاهب، لم تكن موجودة، فقامت العناصر الإسماعيلية الموظفة والإدارية في جسم الدولة بالانفصال عبر بعض العناصر الفكرية، في العباءة الإسماعيلية العامة، دون أن تخرج منها كلياً.

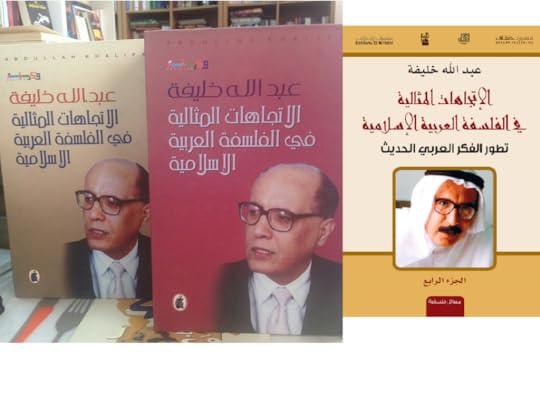

انظر #عبــدالله_خلـــــيفة: #الاتجاهات_المثالية_في_الفلسفة_العربية_الإسلامية، الجزء الرابع، #تطور_الفكر_العربي-الحديث، وهو يتناول تكون الفلسفة العربية الحديثة في مصر خاصة والبلدان العربية عامة، منذ #الإمام_محمد_عبده وبقية النهضويين والمجددين ووقوفاً عند #زكي_نجيب_محمود و #يوسف_كرم وغيرهما من منتجي الخطابات الفلسفية العربية المعاصرة ، 2015.

هل يمكن أن تكون الإمبريالية.. ديمقراطية؟!

1-4-2003

بعض (التقدميين) العرب لا يزال يعيش في زمن السذاجة الفكرية, دون ان يتعلم شيئاً من التاريخ, بعد ان عطل أدوات اتصاله بالواقع والفكر والتحليل, معتبراً الديمقراطية مثل محلات الأكلات السريعة وتقدم البطاطس, يمكن ان تأتي بها الإمبريالية الأمريكية على ظهور المدرعات, ليتمتع سيادته بالإنجازات الحضارية المجانية, بعد أن نام هو طويلاً عن الإنتاج العقلي والسياسي.

ومثل هذه البلاهة يمكن ان تُقدم بحجج موضوعية قائلاً: انظر ماذا فعلت امريكا باليابان وألمانيا, وكيف اخرجتهما من التخلف والدمار وهذا ما ستفعله بديار العرب المبتلية بالتخلف والدينيين المتعصبين والجهل العريق؟

أن هذه الحجج التي تصدر عن الفئات الطفيلية التي تتصور النهضة ومنتجاتها أدوات وكيانات مستوردة, وليس نضالاً داخلياً عربياً عميقاً, على كافة مستويات الإنتاج المادي والفكري, وبالتالي فإنها لا تريد ان تقرأ أرضها وتناضل عليها وتضحى, بل تريد مطاعم #ماكودنالد الديمقراطية تقدم لها الحداثة والعلوم والتقدم على أطباق من الفضة, وربما حتى من جماجم البشر الذين تم هرسهم ماكينة العنف الأمريكية.

أن اليابان وألمانيا كانا بلدين متقدمين اعتمدا على نموهما ومواردهما في النمو, وبسبب عدم وجود ميزانيات عسكرية فيهما, وتكريس كل الفائض من اجل التصنيع أمكنهما إعادة البناء بمعدلات قياسية.

في هذين البلدين كانت هناك قوى بشرية ذات مستوى عال من التطور التعليمي والتقني, وقد حاولت أمريكا استخدام البلدين فى محاصرة الاتحاد السوفيتي, ورغم ذلك أخذت منهما التعويضات وجعلتهما سوقاً لمنتجاتها لمدة طويلة. ونظراً لتطور البلدين وتحقق الثورة الدمقراطية فيهما, فإن أمريكا لم تزرع أي ديمقراطية فيهما, بل حاولت الحفاظ على التقاليد الفاشية والعسكرية في البلدين, دون أن تنجح بسبب كفاح الجماهير العاملة ضد العسكرة وخطورتها.

ونرى الآن نموذج أفغانستان كيف قامت بالحفاظ على الهياكل القبلية والاجتماعية المحافظة وبعدم تحقيق المطالب الديمقراطية العميقة كالإصلاح الزراعي ومساواة المرأة بالرجل, وقامت بإعادة الركيبة الإقطاعية وحكم رجال القبائل. فالديمقراطية ليست مجالس وكراسي تعيش في الفراغ, بل جزء من حركة اجتماعية تحولية تقضي على الإقطاع والطائفية واستعباد النساء وتستخدم الفائض في التنمية المستقلة الخ..

ولهذا فإن الديمقراطية في العراق تعني تحقيق ذلك البرنامج الاجتماعي والقضاء على الإقطاع وهيمنة شيوخ العشائر على الأرض والاقتصاد وتوظيف دخل النفط في القضاء على الفقر والتخلف الخ..

أما أن تعيد القوى الاجتماعية المتخلفة السابقة, ويظهر برلمان يتصارع على الكراسي وغير قادر على مقاومة السيطرة الأجنبية, وإحداث التنمية وتطوير أحوال الجمهور العامل, فهي عملية تعيدنا إلى مسلسل ما جرى للوطن العربي بعد الحرب العالمية الأولى, والتي أفضت إلى الانقلابات والحكومات العسكرية التي ظهر منها الطغاة الضباط.

ومن المستحيل أن نعيد مسلسل هذا التاريخ حتى من الناحية الفكرية, إلا إذا مسحنا كل وعينا وأغمضنا العيون عن تناقضات هذه الشكلية الديمقراطية والمصنوعة على قياس ملابس وأهداف الإمبريالية الجديدة.

ولهذا فإن الديمقراطية الأمريكية ذاتها لم تُصنع إلا من خلال كفاح جورج واشنطن للتحرير الوطني والسيادة الكاملة على الأرض, أما الديمقراطية المحمولة على فوهات الدبابات فهي ليست سوى ديمقراطية شكلية تسمح باستغلال شرعي ومحمي للشركات الأمريكية على الثروات العربية.

#عبـــــــدالله_خلــــــــيفة #الرواية_في_البحرين #الرواية_البحرينية #الخليج #السعودية #الامارات #الإمارات #العراق #عراق #عُمان #مصر #سوريا #أدب #ثقافة #رواية أفق #مقالات #فكر #فكر_سياسي #GCC #Bahrain #iran #iraq

__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-60bdc127cd6ae', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });May 29, 2021

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: جدل الأنا والآخر وقلق الهويّة

د. أنيسة السعدون

مثلت إشكالية الهوية إحدى القضايا الأساسية للرواية العربيّة؛ وقد تناولها عدد من الكتّاب بالنظر إليها من زوايا مختلفة، ووقفوا على وجوه علاقتها مع قضايا شتّى ومتباينة المجالات؛ بما يكشف تعدد الرؤى في رصد مظاهرها، وتعقّد عوام تكوّنها، وما يطبعها من صراع اجتماعي وثقافي وحضاري يجلّي آثارها المكينة في الشخصية العربية.