Christina Widmann's Blog, page 31

September 20, 2018

Alexej Rakitin: Die Toten vom Djatlow-Pass

Lieber Leser,

was treibt neun erfahrene Wanderer aus ihrem Zelt, ohne Jacken oder Mützen, auf Socken hinaus in die russische Winternacht? Wovor liefen sie über einen Kilometer weit davon? Fünf von ihnen erfroren, vier starben an schweren Verletzungen: eingedrückte Brustkörbe, ein Schädelbruch. Was zerquetschte ihnen ein Dutzend Rippen? Das ist das Rätsel vom Djatlow-Pass. Ende Januar 1959 machten sich zehn Wanderer auf den Weg zum Berg Otorten. Ihr Marsch sollte 16 Tage dauern. Ein Teilnehmer wurde am ersten Tag krank und musste umkehren. Neun kamen nicht mehr zurück. Man fand ihr Zelt, von innen aufgeschlitzt, am Osthang des Berges Cholat Sjachl. Der Name bedeutet: Todesberg.

Die offizielle Untersuchung schloss der Staatsanwalt mit dem Ergebnis: höhere Gewalt. Aber was für eine höhere Gewalt? Von Lawinen keine Spur. Eine Lawine würde auch nichts erklären, das legt Alexej Rakitin schlüssig dar. Er beschreibt den Beginn der Wanderung, die Suchaktion, die Funde in ihrer Reihenfolge. Dann widerlegt er einige Theorien, die im Internet kursieren zu dem Vorfall: die Lawine, die Hypothese von einer Massenpanik im Zelt, Ultraschallwellen, einheimische Jäger. Nichts davon erklärt, warum neun Wanderer ohne Schuhe in den Schnee hinausliefen. Und alle Erklärungen, die Außerirdische, Geister oder Schneemenschen brauchen, weist er weit von sich.

Bis hierhin schreibt Alexej Rakitin sachlich, schlüssig und aufschlussreich. Man glaubt ihm aufs Wort. Dann aber kommt er zu einer weiteren Internetforen-Theorie: wildernde Sowjet-Generäle, welche die Studenten zum Spaß aus ihrem Zelt gejagt hätten. Auch hier hat Rakitin sachliche Argumente. Vor allem: Was hätte man wildern wollen in dem Gebiet um die Jahreszeit? Und: Das russische Militär war voller interner Spitzel. Alle Offiziere wussten, dass man sie überwachte. Und mit einem Mord an neun Studenten in Friedenszeiten hätte Chruschtschow selbst seine besten Männer nicht davonkommen lassen. So weit kann man Rakitin glauben, was er schreibt. Aber es reicht ihm nicht, die Geschichte sachlich zu widerlegen. Er muss ihre Erfinder außerdem lächerlich machen. So herablassend, ja gehässig, klingt er plötzlich, dass es mich anwidert. Auch in späteren Kapiteln widmet er anderen Djatlow-Rätslern einige Zeilen, die in einem Sachbuch nichts verloren haben. Als verstünde er nicht, dass noch irgendjemand andere Möglichkeiten diskutiert, wo er, Rakitin, das Rätsel doch gelöst hat. Merkt er nicht, wie sehr er damit seine Leser abstößt?

Rakitins eigene Erklärung steht schon im Titel: Der Kalte Krieg war schuld. In der Djatlow-Wandergruppe gab es drei Leute vom KGB. Sie sollten sich als Landesverräter ausgeben und einer Gruppe von NATO-Spionen (ebenfalls getarnt als Wanderer) am Cholat Sjachl falsche Informationen übergeben. Die NATO-Spione schöpften Verdacht und töteten die ganze Gruppe. Mit vorgehaltener Pistole zwangen sie die Wanderer, Jacken und Schuhe auszuziehen, und jagten sie davon. Sie schlitzten das Zelt auf, um es unbrauchbar zu machen. Alle neun Studenten sollten erfrieren, damit es aussah wie ein natürlicher Tod. Aber vier von ihnen gruben sich einen Unterschlupf in den Schnee. Sie hätten die Nacht überstehen und sich retten können. Die NATO-Agenten fanden sie und traten ihnen die Rippen ein. Einem schlugen sie den Pistolengriff gegen den Kopf, daher der Schädelbruch.

So, wie Alexej Rakitin seine These darlegt, klingt sie glaubhaft. Es bleiben keine Lücken: Was Rakitin an Funden erwähnt, das erklärt er. Ob er allerdings etwas weggelassen hat, wie es andere Djatlow-Forscher angeblich so gerne tun, das kann ich nicht beurteilen. Falls er recht hat, müssten irgendwo im Westen in einem Geheimdienst-Keller die Berichte der Mörder liegen. Vielleicht kommen sie eines Tages heraus. Oder Russland öffnet seine KGB-Akten und gibt zu, dass drei Agenten in der Djatlow-Gruppe umkamen. Erst dann könnten wir wissen, wie nahe Alexej Rakitin der Wahrheit gekommen ist. Bis dahin dürfen sie weiterrätseln in den Internetforen. Auch, wenn es Rakitin nicht gefällt.

Hochachtungsvoll

Christina Widmann de Fran

Die Toten vom Djatlow-Pass: Eines der letzten Geheimnisse des Kalten Krieges von Alexej Rakitin

Original: Pereval Dyatlova (Перевал Дятлова), Erstauflage 2012.

Deutsche Erstausgabe 2018 nach der zweiten, korrigierten und ergänzten Auflage von 2014.

Übersetzung: Kerstin Monschein für btb.

Ich danke für ein Rezensionsexemplar.

Leseprobe kostenlos herunterladen

ISBN: 978-3-442-71604-3

Erhältlich gedruckt und als eBuch auf Amazon.de.

September 19, 2018

Michael Grumley: Breakthrough

Lieber Leser,

die Klicklaute von Delphinen sind vermutlich eine ganze Sprache. Was, wenn wir sie übersetzen und mit Delphinen reden könnten? In Breakthrough schaffen einige Meeresbiologen genau das. Aber wir bekommen keine vollwertigen Delphin-Figuren, mit denen sich die Menschen unterhalten könnten. Die Forscher haben nicht einmal ein schlechtes Gewissen, weil sie ihre Meeressäuger weiterhin in einem Becken halten. Michael Grumley benutzt die Delphinsprache samt der Delphine Dirk und Sally nur als Werkzeug, damit seine Handlung halbwegs logisch passieren kann. Ein phantasieloser Roman voller ungenutzter Gelegenheiten.

Grumley hat Breakthrough zuerst selbst veröffentlicht. Und so klingt es auch: als ob kein Lektor oder Korrekturleser diesen Roman auch nur von Weitem gesehen hätte. Schlampereien mit Verbformen und Zeiten; in Gesprächen weiß man nicht, wer gerade redet, oder einer ist zweimal hintereinander dran; die Handlung beginnt auf Seite 130; keine Umgebung, keine Einzelheiten, und die Menschen bestehen bloß aus Namen. Und es gibt viele davon, zu viele für dreihundert Seiten. Wer wichtig ist und wer nicht, merkt man nur, weil manche Figuren wieder auftauchen und andere nicht mehr. Nebenfiguren bekommen einen ausführlichen Hintergrund, manche Hauptfiguren nicht. Persönlichkeit oder Marotten, an denen man sie wiedererkennen könnte, hat keiner.

Die Handlung selbst ist zerbrochen in lauter kurze Szenen. Manchmal springen wir alle halbe Seite über den Globus, um neue Namen auswendig zu lernen, falls sie mal wieder vorkommen. Keine Zeit, sich in eine Figur oder Stimmung hineinzudenken. Zwischendurch schenkt uns Grumley auch längere Abschnitte: völlig unwichtige Gespräche.

Nach der Hälfte habe ich Breakthrough zugeschlagen und nicht wieder auf. Bleibt nur ein großes Rätsel: Wie hat es dieses Buch geschafft, einen Übersetzer und einen deutsche Verlag zu finden?

Hochachtungsvoll

Christina Widmann de Fran

Breakthrough: Roman von Michael Grumley

Original: Breakthrough, erstmals erschienen 2013 über CreateSpace

Deutsche Übersetzung: Wally Anker für Heyne

Ich danke für ein Rezensionsexemplar.

Leseprobe kostenlos herunterladen

ISBN: 978-3-453-31875-5

Erhältlich auf Amazon.de.

September 15, 2018

El libro de San Cipriano

Muy Lector mío:

El libro de San Cipriano es uno de los famosos grimorios que circulan sin que se sepa quién los escribió. Las editoriales van copiando unos de otros las versiones que más éxito tienen.

Según su propio preámbulo, el libro de San Cipriano contiene las fórmulas mágicas que el mismísimo diablo le reveló a Cipriano el Mago, el que más tarde se convirtió a la fe cristiana y murió mártir. El monje Jonás Sulfurino recibió, también del diablo, un ejemplar de este grimorio y lo copió a mano, añadiendo los resultados de sus propias investigaciones.

¿Qué fórmulas son? Bien pocas. Y Sulfrino (¿o Cipriano?) hace hincapié en que la pronunciación exacta es importantísima. Por lo tanto, hay que aprenderla de un maestro. El libro solo no basta para hacerse mago. La mayoría de las fórmulas son oraciones a santos. Hay más magia blanca que negra. Lo peor que aparece es alguna barbaridad con un gato negro. El libro de San Cipriano, en esta edición de la Editorial Indigo, vale para hacerse una idea de las supersticiones que alguna vez debían de correr por el pueblo. Pero para escribir cuentos de terror necesitaría algo más fuerte.

Atentamente

Christina Widmann de Fran

El libro de San Cipriano

de autor desconocido

Esta edición y muchas más disponibles en Amazon.es.

September 14, 2018

H. P. Lovecraft

Dear Reader,

I don't like Lovecraft. I find him long-winded and boring and monotonous. He drags in every noun by a chain of adjectives, and always the same adjectives: Everything is hideous and horrible, unearthly and otherworldly, freakish, bizarre, ghoulish, unimaginable or the author's favourite: undescribable. What am I supposed to imagine with such a non-description? Ah, but we do get some detailed pictures. Long, bloated paragraphs about houses, rooms and furniture - you don't miss a thing if you skip the whole of it.

And what to say about Lovecraft's characters? They aren't characters at all, they're interchangeable names. Things just happen to them. They don't act, they watch and write down for us readers. This works for Sherlock Holmes and Dr. Watson because we have Sherlock as a strong character, and because Watson, too, gets some dimension with time. But Lovecraft gives us placeholder narrators writing about placeholder people. (With honorable exception of the man who pours a vat of acid on a sleeping vampire in one short story.) Part of this impression comes from Lovecraft's way of beginning every story with the aftermath. We then jump back and forth and work from both sides towards a climax that most times turns out to be a valley instead of a peak.

The much-famed cosmic horror of Lovecraft's works fell short for me. If the horror is out beyond Pluto, why should it scare me down here? And Ctulhu in his city beneath the ocean can sleep and snore as long as he wants. I don't understand what made Lovecraft a classic. Were his ideas so new that people didn't care about his unreadable style? Surely Lovecraft wasn't the first to write about sea-monsters or evil aliens. Did readers like long, superfluous paragraphs and fancy words back then?

Tell me, dear Reader, if you've read Lovecraft: What did I miss that makes everybody else praise him so much?

Yours, as always, sincerely

Christina Widmann de Fran

The complete works of H. P. Lovecraft, published between 1917 and 1935, are free for download for example on holybooks.com.

Several paper editions available at Amazon.co.uk.

September 10, 2018

Eduard Engel: Deutsche Stilkunst

Lieber Leser,

hier ist das Original zum Plagiat. Die Deutsche Stilkunst von Eduard Engel erschien erstmals 1911, die letzte Ausgabe 1931. Zwei Jahre später kamen die Nazis an die Macht und der Jude Eduard Engel durfte nichts mehr veröffentlichen. Er starb 1938 im Alter von 87 Jahren. Sein Lebenswerk geriet in Vergessenheit, nur Ludwig Reiners fand es und schrieb seine eigene Stilkunst daraus ab.

Aber was steht denn drin im Buch? Was Eduard Engel unter gutem Stil verstand und wie man ihn sich angewöhnt. Genau wie später Reiners schreibt Engel, dass der beste Stil der zweckmäßige ist. Zum Anlass muss er passen, und der Leser muss ihn verstehen. Keine seitenlangen Sätze, keine ungewollten Doppeldeutigkeiten. Und vor allem keine unnötigen Fremdwörter. Was heute die englischen Modewörter, waren zu Engels Zeit die französischen. Fast 150 Seiten weit stellt er die Autoren seiner Zeit bloß mit ihrer Büldung und Nüantze im Milljöh. Der Leser von heute merkt, wie schnell die Modewörter vermodern. Was den Gelehrten damals furchtbar gelehrt vorkam, versteht heute kein Mensch mehr: aigriert, Tailleur, reüssieren. Wenn Eduard Engel heute noch lebte, er würde nicht mehr gegen die Französelei wettern sondern gegen unsere Engländerei. Aber wundern würde es ihn nicht, dass heute kein Wirt mehr eine Kellnerin oder eine Bedienung anstellt, sondern nur Servicekräfte oder Hostessen. Welche für den schönen Titel keinen Cent mehr bezahlt bekommen als vorher.

Halt, den Nachsatz hätte mir Engel auch als Fehler angestrichen. Entweder ein Komma und den Satz zu Ende schreiben, oder einen Punkt machen und den nächsten anfangen, aber keine falschen Satzenden.

Das Urheberrecht für Engels Stilkunst ist inzwischen abgelaufen, eine Ausgabe von 1922 ist digitalisiert und kostenlos im Netz zu finden. Der Persephone Verlag und Die Andere Bibliothek haben Neuauflagen drucken lassen. Wird sich Engels wieder durchsetzen gegen den Abschrieb von Reiners? Er hätte es verdient, aber ich glaube, er wird ein geheimer Schatz in wenigen Regalen bleiben, solange es von Reiners noch Neuauflagen gibt. Reiners liest sich schöner als Engel. Das ist nicht bloß, weil er jünger war, also weniger altertümlich klingt. Reiners brauchte seinen Stoff nicht erst zusammenzusuchen, er pflückte die besten Beispiele und die schönsten Stellen aus Engels Stilkunst und aus einigen weiteren Büchern heraus. So hatte er Zeit für Zusätze: Er gibt uns Fingerübungen auf mit einem Lösungsteil hinten im Buch; er stellt schlechten Stil und eine Übersetzung in gewöhnliches Deutsch nebeneinander in zwei Spalten. Aber vor allem schrieb Reiners frischer, schärfer. Er traute sich, den Bandwurmstil und den Asthmastil durchweg beim Namen zu nennen, hieß Engels Fremdwörtler einen Fremdwörterich - Reiners hatte den besseren Stil. In Einzelheiten hat er manches falsch abgeschrieben: Zitate ordnet er den falschen Autoren zu, manche Jahreszahlen sind verdreht, der Augustiner Martin Luther wird zum Dominikaner. Aber auf den Stil kommt es an in einer Stilkunst, und von Reiners lernt man ihn leichter als von Eduard Engel.

Hochachtungsvoll

Christina Widmann de Fran

Deutsche Stilkunst von Eduard Engel

Erstauflage: 1911

Ausgabe von 1922 kostenlos zum Herunterladen bei Archive.org

Neuauflagen und Sammlerexemplare erhältlich auf Amazon.de.

September 4, 2018

Florian Willet: Mir nach, ich folge euch!

Lieber Autor,

"Wie macht man Menschen glücklich? Indem man tut, was sie wollen, natürlich. Indem man Wünsche erfüllt, die sie haben. Und was Menschen besonders angenehm empfinden ist, wenn ihre Meinung bestätigt wird."

Dasselbe gilt für Ihr Buch. Was Sie da schreiben, ist meine eigene Meinung und die der halben Welt: Spitzenpolitiker sind Opportunisten, Wahlversprechen wird keiner einhalten, Wähler schauen mehr auf ein hübsches Gesicht als auf Argumente. (Letzteres nicht in Deutschland). Etwas Neues erzählen Sie mir nicht. Wo Sie über Experimente und Studien schreiben, fehlen die Quellen. Ich kann nicht nachsehen, aus wievielter Hand die Informationen stammen. Ob es überhaupt Informationen sind oder bloß Gedankenbeispiele.

Sie schreiben lebendig und anschaulich, Herr Willet. Man vergisst beinahe, dass Analogien keine Argumente sind und ein einzelnes Beispiel kein Beweis. Mir nach, ich folge euch! ist selbst ein Beispiel für seinen Inhalt: allgemein und schwammig genug, dass man viele mögliche Leser erreicht; Rhetorik statt Fakten; opportunistisch aufgesprungen auf die aktuelle Unzufriedenheit mit gewissen Spitzenpolitikern. Sie sollten Parteiprogramme formulieren.

Hochachtungsvoll

Christina Widmann de Fran

Mir nach, ich folge euch!: Wie uns die Parteien über den Tisch ziehen von Florian Willet

erschienen am 4. September 2018 bei Solibro.

Ich danke für ein Vorabexemplar.

ISBN: 978-3960790457

Erhältlich als eBuch und Taschenbuch bei Amazon.de.

September 2, 2018

Antje Boetius, Henning Boetius: Das dunkle Paradies

Liebe Autoren,

ein Buch mit mehr als 400 Seiten über die Tiefsee - das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ihr Buch hat zwar mit Quellenverzeichnis und Bildteil über 500 Seiten, aber von der Tiefsee handelt weniger als die Hälfte. Erst brauchen wir ein Kapitel über Literatur und Geschichte, Auszüge aus dem Logbuch eines Forschungsschiffs (Muss ich wissen, was Sie an Schminke im Koffer haben, Frau Boetius?), eine fiktive Spazierfahrt über ein Stück ausgetrockneten Ozeanboden und eine ganze Menge Ballast. Auf den ersten 250 Seiten wiederholen Sie die ganze Physik, Chemie und Erdkunde der Unter- bis Mittelstufe. Über den Ozean lernt man wenig.

Danke für Ihren heroischen Versuch, mir die Corioliskraft zu erklären. Sie fangen ganz einfach an mit einem Pendel und der Drehscheibe auf dem Jahrmarkt. Dann springen Sie zu Vektorphysik. Dazwischen fehlt mir ein Schritt. Zum Schluss drehen sich Winde und Wasserwirbel über die Seiten, dass einem schwindlig wird. Sitzen die Rechtse und Linkse wirklich alle richtig in dem Kapitel? Es gäbe mehr Sinn, wenn Sie ein paar verwechselt hätten. Eine Schemazeichnung von den Passatwinden und den Meereswirbeln hätte auch nicht geschadet. Am Ende musste ich ein paar Kilometer weit mit dem Bleistift auf einem Globus herumfahren, bis ich verstanden habe: So kompliziert, wie Sie es darstellen, ist es gar nicht mit der Corioliskraft.

Später im Buch gibt es noch so eine Stelle. Sie wollen sagen: "Alle Tiere brauchen etwas zu fressen." Sie schreiben anderthalb Seiten über Entropie und Thermodynamik.

Auf Seite 280 haben wir endlich genug Gewicht angesammelt, um in die Tiefsee abzutauchen. Langsam, von einer Wasserschicht zur anderen. Zwischendurch tauchen wir auf und holen Atem, um an einer anderen Stelle nochmal genauso langsam abzusinken. Der interessante Teil dieses Buches, der Teil über die Ozeane, besteht aus etwa 100 Seiten, und die könnte ein strenger Lektor noch zusammenkürzen auf die Hälfte.

Aber einen strengen Lektor hatten Sie nicht. Hatten Sie überhaupt einen? Falls ja, hat er ungewöhnlich viele Tippfehler stehen lassen. Auf jeder zweiten Seite fehlt ein Buchstabe, ein Komma oder ein ganzes Wort. Ich hoffe auf eine überarbeitete und stark gekürzte Neuauflage. Vielleicht eine, wo man erfährt, aus welcher Quelle welche Information kommt. Sie haben zwar einen Quellenteil, aber verraten nicht, woher Sie was genau nehmen.

Hochachtungsvoll

Christina Widmann de Fran

Das dunkle Paradies: Die Entdeckung der Tiefsee von Antje und Henning Boetius

erschienen: 2011 bei Bertelsmann

Ich danke für ein Rezensionsexemplar.

ISBN: 978-3-641-55774-4

Erhältlich als ePDF bei Amazon.de. Die gebundene Ausgabe ist vergriffen.

September 1, 2018

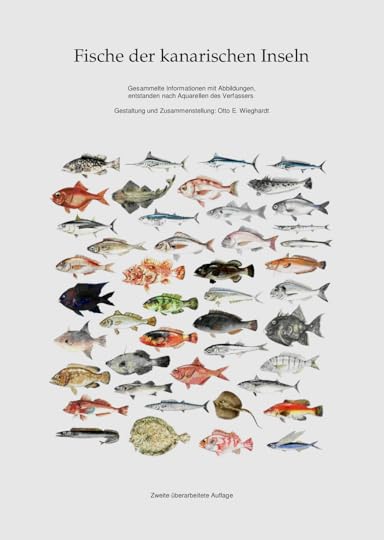

Otto E. Wieghardt: Fische der kanarischen Inseln

Lieber Autor,

Ihr Buch ist mir auf Wikipedia begegnet, als Quelle. Sie selbst haben Wikipedia im Quellenverzeichnis stehen. Da beißt sich die Forelle in den Schwanz. Aber beide, sowohl Sie als auch Wikipedia, verwenden außerdem Naturführer, Bestimmungsbücher und die Fishbase. Irgendwo fließt die Information also her.

Ich suchte nur Information über Meeresfische und war angenehm überrascht, als sich Ihr Werk auf Seite 126 verwandelte in ein Kochbuch. Sie erklären sämtliche Zubereitungsformen der Fischküche, gleich zum Nachkochen mit Mengenangaben und Garzeiten. Und dann kommen die einzelnen Rezepte für Tintenfisch in Rotweinsauce, gebratenen Zackenbarsch, Seezungen auf finnische Art und was man noch so alles probieren kann in den Fischrestaurants der Welt. Da bekommt man Lust, in Zukunft öfter Fisch zu essen.

Hochachtungsvoll

Christina Widmann

Fische der kanarischen Inseln von Otto E. Wieghardt

zweite überarbeitete Auflage, 2013

Zusammen mit anderen Büchern des Autors kostenlos zu lesen auf issuu.com/ottowieghardt.

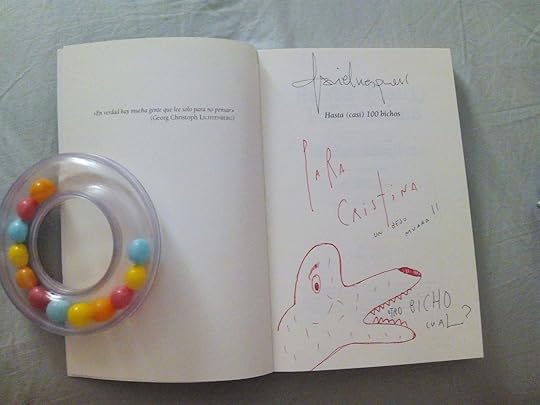

Daniel Nesquens: Hasta (casi) 100 bichos

Muy Autor mío:

Ya hace unos meses que usted me firmó, en Barbastro, este ejemplar de Hasta (casi) 100 bichos y me dibujó un - - - ¿un perro? ¿un cocodrilo? - - - un bicho.

Me hace gracia la cita de Lichtenberg: "En verdad hay gente que lee sólo para no pensar." Claro que sí que muchos leemos para escaparnos de ciertos pensamientos, sobre todo de la pregunta: ¿qué haga ahora? Si no tuviese libros para llenarme las manos, igual sin querer abriría la agenda y me percataría de cuánta faena tengo por delante.

Pero también hay libros que hacen pensar. El de usted me hace pensar si acaso es posible escribir algo similar, pero menos estrambótico y con más biología. Para que los niños, además de divertirse, aprendan algo. ¿Se lo ha planteado usted? ¿o lo intente yo?

Para divertirse sí sirven los cien bichos. También para filosofar. La mejor frase del libro: "La Lechuza es una planta hortense, rapaz, nocturna, de plumaje muy suave, pico encorvado y ojo brillantes tirando a verde."

Atentamente

Christina Widmann de Fran

Hasta (casi) 100 bichos de Daniel Nesquens

publicado en 2001 por Anaya.

ISBN: 978-8466794114

Disponible en Amazon.es.

August 28, 2018

Christopher Clark: Preußen

1600 - 1947

Lieber Leser,

man kann die Geschichte Preußens sicher noch länger erzählen als auf 750 Seiten. Aber kürzer wäre es auch gegangen. Christopher Clark wollte ein Standardwerk schreiben, und für Geschichtsstudenten hat er das vielleicht geschafft. Ich interessierte Laiin bin mehr als einmal beim Lesen eingeschlafen.

Nicht, dass die Geschichte Preußens nicht spannend wäre. Streckenweise weiß Clark sie auch spannend zu erzählen. Aber so viele Gesichtspunkte will der Autor untersuchen, dass er immer wieder in der Zeit zurückspringen muss. Mal sind wir in der Stadt, dann auf dem Land, dann in den evangelischen Kirchen. Man muss Jahreszahlen mitschreiben und vieles im Hinterkopf behalten, bis der Autor es viele Seiten später wieder aufgreift. Das ermüdet.

Clark setzt einiges Wissen beim Leser voraus. So erzählt er zum Beispiel, wie 1848 in der preußischen Nationalversammlung zwei Verfassungsentwürfe scheiterten. Im Dezember wird die Nationalversammlung ergebnislos aufgelöst. Kurz erwähnt Clark noch, dass die Regierung einen weiteren Entwurf ankündigt. Dann geht er zu einem anderen Thema über. Und plötzlich hat Preußen doch eine Verfassung. Dass sie 1848 entworfen wurde und 1850 in Kraft trat, erfahren wir später aus Nebensätzen. Auch das Paulskirchenparlament taucht irgendwann auf und bietet dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. eine Kaiserkrone an. Der König lehnt ab. Und damit endet diese Episode. Wo das Paulskirchenparlament herkam und was daraus wurde, ist nicht strenggenommen preußische Geschichte. Es kam auch in der Schule irgendwann dran, ich glaube, in der achten Klasse. Ein paar erklärende Sätze hätten trotzdem geholfen.

Die Sprache schwankt zwischen einfach und umständlich. Wegen der drei verschiedenen Übersetzer? Oder hat Clark bei einem Teil seiner Kapitel an den Leser gedacht, bei einem Teil nicht? Man müsste nachforschen.

Wie richtig oder wie parteiisch diese Geschichte Preußens ist im Vergleich zu anderen Büchern, das müssen andere entscheiden. Ich fand sie umfassend und ausgeglichen. Christopher Clark erklärt, wo das Bild von den preußischen Tugenden herkam und was es mit dem Militarismus auf sich hatte. Auch der Hauptmann von Köpenick - lebende Karikatur dieses Militarismus - bekommt seine zwei Seiten.

Jetzt habe ich den Kopf ziemlich voll von Preußen. Mal sehen, was hängen bleibt.

Hochachtungsvoll

Christina Widmann de Fran

Preußen: Aufstieg und Niedergang. 1600 - 1947. Von Christopher Clark

Original: The Iron Kingdom. The Rise and Downfall of Prussia. 1600 - 1947. Erschienen bei Allen Lane / Penguin, 2006.

Übersetzt von Richard Barth, Norbert Juraschitz und Thomas Pfeiffer.

Deutsche Erstausgabe: 2007 bei DVA.

Aktuelle Auflage: Pantheon, 2008.

Leseprobe (PDF) kostenlos herunterladen

ISBN: 978-3-570-55060-1

Erhältlich gedruckt und als eBuch bei Amazon.de.