Arie Saptaji's Blog, page 7

June 17, 2020

Dari Sebuah Rumah Kecil di Tawangmangu

dan kita jejer berpotret di depan rumah: daun jendela,pintu, pohon belimbing, dan tiang teras. api berdiangsemalam telah padam, dan kita hangat dalam kilas mata,denting gitar, tawa dan nyayian. alangkah besar hidupbila ruang-ruang kecil menebar rasa cinta akan diayang menenun hari demi hari sebelum semua terjadi.

percakapan adalah kesederhanaan yang mengutuhkan kitasebagai manusia: tentang gambar pajang, pemandangan di luarkamar, tirai dan kaca. bilik rumah yang membeningkandoa, dan kita hadir makan sama-sama dengan aromayang berselera. ada yang terbagi, ketika kita satu sama lainbukan wajah yang asing lagi.

Published on June 17, 2020 16:00

June 16, 2020

Blaise Pascal: Anak Ajaib yang Kembali Mengejar Tuhan

Hidupnya singkat saja: tiga puluh sembilan tahun. Namun, masa hidup itu dipenuhinya dengan berbagai pencapaian mencengangkan. Orang mengenangnya sebagai seorang genius dalam matematika, fisika, dan sastra. Ia dinobatkan sebagai bapak kalkulus integral. Namanya pun melekat pada salah satu bahasa pemrograman komputer.

Itu baru berbicara soal pencapaian olah pikirnya. Melalui karyanya Pensées, kumpulan catatan berkenaan dengan apologia Kristen, kita dapat menilik kerinduan hatinya dan perkara yang bermakna baginya: pengenalan akan Allah.

Nama genius saleh itu adalah Blaise Pascal.

Anak Ajaib

Pascal lahir pada 19 Juni 1623 di Clermont, Perancis. Ibunya, Antoinette Begon, meninggal saat ia berumur tiga tahun. Ayahnya, Étienne Pascal, seorang hakim yang berminat pada sains dan matematika. Ia mempunyai dua saudari, Gilberte dan Jacqueline (satu lagi meninggal saat masih kecil).

Pada 1931, Étienne memutuskan untuk membawa anak-anaknya pindah ke Paris karena tertarik pada dinamika intelektual kota itu. Ia bertekad akan mendidik sendiri putranya, yang sejak dini telah memperlihatkan kecemerlangan kemampuan mental dan intelektual. Etienne bergaul dengan ilmuwan Paris tersohor saat itu, seperti Roberval, Mersenne, Desargues, Mydorge, Gassendi, dan Descartes.

Tak ayal lingkungan ini turut mendukung kemajuan Pascal muda. Pada usia 13, ia telah menguasai dasar-dasar geometri Euclidian secara autodidak. Pada usia 16 ia menerbitkan esai tentang kerucut yang mendapatkan pujian dari para ilmuwan. Antara 1642 sampai 1644, ia mengembangkan mesin hitung untuk dipakai ayahnya dalam penghitungan pajak. Mesin itu tak lain adalah cikal bakal komputer yang kita kenal sekarang ini. Kelak ia menyelidiki persoalan mulai dari ruang hampa, sifat udara dan cairan, hukum probabilitas, hingga seluk-beluk segitiga (ingat segitiga Pascal). Semua itu mengundang ketakjuban cendekiawan Eropa pada zamannya.

Ia dibesarkan dalam iman Katolik, namun setelah ayahnya meninggal dan adiknya menjadi biarawati, Pascal malah memasuki masa yang sangat duniawi dalam hidupnya. Bukannya ia melepaskan imannya, namun persekutuannya dengan Tuhan tampaknya menguap di tengah hasratnya yang membara dalam pengejaran intelektualnya.

Pertobatan Dahsyat

Pencapaian ajaibnya dan penerimaan kalangan elite Perancis, termasuk pengakuan dari Raja Louis XIV, mestinya membuat hidupnya menyenangkan. Sebaliknya, ia justru melihat dirinya seperti cacing dan monster—sebuah kekacauan yang penuh dengan kontradiksi.

Kondisi tubuhnya juga kurang mendukung. Ketika kesehatannya memburuk, dokter menyarankannya untuk bersenang-senang, mengesampingkan dulu kesuntukannya atas berbagai penelitian. Namun, Pascal tidak menceburkan diri ke dalam amoralitas serbabobrok. Kesenangan baginya berarti menonton sandiwara, berpesta, berdebat, dan berjudi (dari kesenangan terakhir ini, ia mereka-reka dalil probabilitas!).

“Aku merasa muak dengan dunia ini,” katanya kepada Jacqueline, adiknya yang menjadi biarawati.

Pascal menyelidiki tulisan para filsuf besar untuk mendapatkan penghiburan, namun tidak menemukan apa-apa. Ia berpaling kepada Alkitab, namun firman Tuhan hanya membuatnya kian meratapi kemalangan dan ketandusan rohaninya.

Namun, segalanya berubah pada malam 23 November 1654. Rumah Pascal di Rue des Francs-Bourgeois di Saint-Michel menyambut tamu istimewa: Tuhan. Ia mengalami lawatan adikodrati dahsyat yang mengguncangkan seluruh keberadaannya. Pengalaman yang disebutnya “pertobatan kedua” ini benar-benar mengubah jalan hidupnya.

“API,” tulisnya pada kertas di depannya. “Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan Allah para filsuf dan cendekiawan.” Hatinya menggenggam apa yang selama ini tak terjangkau oleh daya pikirnya. Jiwanya diliputi oleh kepastian, sukacita, dan damai sejahtera. Aib akibat merasa terpisah dari Allah digantikan oleh keyakinan penuh akan kasih karunia. “Total dan manis,” katanya.

Prosa Cemerlang

Ia kemudian bergabung dengan komunitas cendekiawan di Port-Royal, Perancis, yang dikenal sebagai kaum Jansenis, golongan injili di tengah Gereja Katolik. Ia mengikuti pertemuan doa dan mendukung pelayanan kelompok ini tanpa menjadi anggota penuh. Di situ ia membantu mereka dalam kontroversi sengit dengan kaum Jesuit.

Telaahnya akan tabiat manusia membawanya pada deduksi logis bahwa anugerah sajalah yang dapat membuahkan keselamatan, seperti yang diajarkan oleh kaum Jansenis. Ia menyampaikan argumentasinya dengan penalaran dan kecergasan. Pembelaannya terhadap serangan kaum Jesuit memukau para pembaca, baik karena gaya bahasa maupun karena efektivitasnya. Tulisan-tulisan apologianya ini dianggap sebagai “suatu monumen di dalam evolusi prosa Perancis” oleh para sejarawan dan ahli bahasa.

Antara 1657 dan 1658, Pascal menulis catatan-catatan apologetika yang akan disusun menjadi buku. Catatan yang berjudul Pensées (bahasa Perancis = “gagasan”) ini baru diterbitkan setelah ia meninggal. Pascal memaksudkannya sebagai kajian dan pembelaan yang koheren terhadap iman Kristen. Ia menelaah beberapa paradoks filosofis: ketakberhinggaan dan ketiadaan, iman dan penalaran, jiwa dan materi, kehidupan dan kematian, makna dan kesia-siaan; ia tidak menyajikan kesimpulan yang definitif kecuali kerendahan hati, ketidaktahuan, dan kasih karunia.

Pensées juga dianggap sebagai adikarya dan tonggak istimewa dalam kesusastraan Perancis. Will Durant dalam The Story of Civilization, misalnya, menyanjungnya sebagai “buku yang paling mengesankan dalam khazanah prosa Perancis”.

Sayangnya, Pascal tidak sempat menuntaskan karya itu. Pada 19 Agustus 1662, dalam usia 39 tahun, ia meninggal dunia karena kesehatannya yang terus memburuk. Perkataan terakhirnya adalah “Kiranya Allah tak pernah meninggalkan aku!”

Luhur dan Bobrok

Kekuatan apologetika Pascal dilandasi oleh motivasi untuk meyakinkan orang supaya percaya kepada Yesus. Bila apologetika hendak diarahkan sebagai penginjilan, hal yang harus diperhitungkan adalah kondisi manusia penyimaknya. Bagi Pascal, kondisi manusia ini merupakan titik tolak dan titik sentuh bagi apologetika.

Dalam analisisnya, Pascal berfokus pada dua sisi tabiat manusia berdosa yang sangat bertentangan: manusia itu luhur dan sekaligus bobrok. Luhur, karena ia diciptakan di dalam rupa Allah; bobrok, karena ia jatuh ke dalam dosa dan terpisah dari Allah.

Istimewanya, kita mengetahui bahwa diri kita itu bobrok. Dan pengetahuan ini justru sekaligus memperlihatkan keagungan kita.

Menurut Pascal, adalah penting bagi kita untuk memiliki pengertian yang benar akan diri sendiri. Katanya, “Sama-sama berbahaya bagi manusia kalau ia mengenal Allah tanpa menyadari kebobrokannya, dan kalau ia menyadari kebobrokannya tanpa mengenal Sang Penebus yang dapat membebaskannya dari kebobrokan itu.”

Jauh di lubuk hatinya, manusia tahu tentang adanya dosa yang membelenggunya, namun mereka cenderung enggan memikirkannya. Kita lebih senang menepisnya: entah melalui pengalihan dengan melakukan berbagai aktivitas yang sia-sia, atau pun melalui ketidakpedulian dengan hidup tanpa memerhitungkan aspek kekekalan.

Dalam memberitakan Injil, kita perlu menegaskan bahwa “ada Allah yang dapat dikenal oleh manusia, dan ada kebobrokan di dalam tabiat manusia yang membuatnya tidak layak untuk mengenal Dia.” Hal itu akan mempersiapkan orang-orang yang belum percaya untuk mendengar tentang Penebus yang mendamaikan orang berdosa dengan Sang Pencipta. ***

Published on June 16, 2020 16:00

June 15, 2020

Surat Terbuka untuk Marlina

Marlina yang baik,

Aku tergopoh-gopoh menontonmu tak lain karena puji-sanjung yang melingkupimu jauh-jauh hari sebelum kamu hadir di bioskop-bioskop negeri ini. Penggemar film mana yang tidak kemecer nonton film yang berkibar-kibar di Cannes? Siapa yang tidak kepincut menyimak akting Marsha Timothy yang diganjar penghargaan Aktris Terbaik di Sitges International Fantastic Film Festival 2017, antara lain dengan mengalahkan Nicole Kidman? Siapa yang tidak penasaran membaca berbagai ulasan serbakemilau dan cuitan penuh apresiasi di medsos?

Sayangnya, Kamis malam itu hujan mengguyur Yogyakarta. Baru Jumat malam aku nekat menerobos gerimis, dan berhasil mendapatkan tempat duduk favorit di bioskop kesayanganku. Teman nonton jam tayang itu kira-kira 50 orang. Lumayan, tapi kalah jauh dari Justice League yang tumpat-padat.

Kisahmu yang dibesut Mouly Surya ini membuka diri dengan pemandangan bentang savana Sumba, seorang pengendara motor melintasinya, diiringi musik ala Ennio Morricone dan bunyi ketukan ritmis kentongan. Judul menjelaskan kisahmu bakal dibagi dalam empat babak, masing-masing babak memiliki subjudul tersendiri. Hmm, koboi spageti ketemu Tarantino nih, pikirku. Baru belakangan aku mendapati kamu tidak ditawari spageti, tetapi sate—entah bumbu kacang entah bumbu kecap.

Adegan beralih ke dalam ruangan—ruang tengah rumahmu. Kami menyaksikan kamu berinteraksi dengan Markus, tamu si pengendara motor tadi. Kamu mengaku suamimu sedang pergi, tetapi sebenarnya ia sudah mati, dan muminya didudukkan di pojok ruangan dalam posisi menekuk kaki.

Markus datang untuk menagih utang. Ia tidak sendirian, tapi menunggu enam temannya menyusul. Tujuannya mengangkut seluruh ternakmu dan menidurimu secara bergiliran. Ia bilang, malam itu kamu bakal jadi perempuan paling bahagia. Tentu saja kamu mendesis, menyatakan dirimu adalah perempuan paling sengsara. Markus mencibir kurang ajar, “Ah, kau perempuan, sukanya menjadi korban.”

Kamu pun mesti memutar otak untuk meloloskan diri gerombolan pemangsa buas itu. Dan, dalam satu babak, kamu sukses menuntaskan misimu: memenggal kepala Markus setelah meracuni empat temannya. Dua laki-laki lain sudah disuruh pergi duluan melarikan ternakmu.

Dalam tiga babak berikutnya, kamu berupaya membereskan kasus itu secara hukum. Namun, mudah diduga, kamu malah kapiran dan dikejar-kejar dua lelaki yang masih tersisa. Sebelumnya kamu bertemu dengan Novi, yang tengah hamil sepuluh bulan, dan nantinya kalian bahu-membahu mengatasi persoalan pelik ini.

Begitulah. Kisahmu dituturkan secara lempang, tidak aneh-aneh, tidak berumit-rumit, mudah diikuti. Pesan yang hendak disampaikan juga relatif gamblang. Dan, pesan yang penting. Sangat penting. Tentang perlawanan terhadap patriarki. Tentang perjuangan perempuan membela dan menegakkan martabatnya ketika dilecehkan oleh laki-laki dan polisi. Relevan bukan dengan kondisi kekinian perempuan di negeri ini?

Secara tak terduga, pesan itu tersusup juga melalui pemberian judul. Judul film tertera dalam bahasa Inggris: Marlina the Murderer in Four Acts. Subjudul tiap babak juga berbahasa Inggris, disertai subtitle bahasa Indonesia. Adapun dialognya diberi subtitle bahasa Inggris. Babak ketiga berjudul The Confession. Subtitle bahasa Indonesianya: Pengakuan Dosa. Ini agak ganjil. Soalnya, di babak kedua kamu mengaku pada Novi bahwa kamu sama sekali tidak merasa berdosa. Kamu adalah korban. Di babak ketiga ini, kamu juga tidak mengakui dosa. Kamu hanya menceritakan peristiwa semalam pada polisi yang menyimak secara ogah-ogahan setelah sebelumnya membiarkanmu menunggu mereka bermain ping-pong. Apakah subtitle itu hendak menyiratkan bahwa menjadi korban itu dosa? Perempuan dirampok dan diperkosa itu gara-gara ulah dan kesalahannya sendiri?

Selebihnya, gambar-gambar filmmu ini amat menawan. Lanskap luar ruangnya sungguh Garinian (baru belakangan terbaca di credit title: beliaulah, Garin Nugroho, pencetus ide ceritamu. Pantes, gumamku). Jalan yang meliuk-liuk menembus savana membuatku bertanya-tanya bagaimana kalian mengatur pengisian bahan bakar kendaraan agar tidak mogok di tengah jalan. Adapun tata adegan di dalam ruangan mengingatkan pada Tokyo Story-nya Ozu: kamera yang anteng menyimak interaksi antarpemain, yang leluasa keluar-masuk bingkai.

Begitulah. Di atas layar, semuanya beres dan genah. Terkesan meditatif dan indah—keindahan yang terasa mencuat berbeda dari film Indonesia selama ini. Mudah untuk memaklumi kenapa kisahmu ini menuai pujian berbinar-binar. Mestinya aku pun ikut bertepuk tangan.

Namun, entah kenapa, aku merasa kecewa. Aku tahu ini respons pribadi yang subyektif. Kemungkinan besar kesalahannya bukan pada filmmu, melainkan pada caraku mencernanya. Aku malah jadi bertanya-tanya, jangan-jangan ada yang tidak beres dengan daya apresiasiku. Jangan-jangan aku cuma tergoda untuk sok melawan arus. Jangan-jangan aku sudah keracunan gaya tutur Hollywood sehingga kesulitan menikmati film yang dikemas secara berbeda.

Soalnya, beberapa hari sebelumnya aku menonton The Assassin (Hao Hsiao-Hsien, 2015). Jagoannya juga cewek, seperti kamu. Filmnya juga meditatif dan indah, seperti filmmu. Ceritanya juga sederhana, meskipun banyak rongga yang perlu dijelaskan. Pesannya juga gamblang: alih-alih menuntaskan kesumat masa lalu, si jagoan cewek memutuskan untuk membuka ruang bagi tumbuhnya kemungkinan baru pada masa depan. Anehnya, aku mendapatkan kesan yang kurang lebih sama dengan setelah menonton kisahmu, Marlina.

Begini. Keindahan filmmu seperti hamparan rata dua dimensi. Dingin pula. Kesan meditatifnya mengelabui. Tidak berdenyut. Tidak menggeliat. Seperti lukisan tak bernyawa. Sedap dipandang, tertata begitu rapi, sekaligus mengingatkan untuk diperlakukan secara hati-hati. Dialog dan adegan tak memantik kegentingan dan kegawatan yang semestinya. Lontaran santai Markus yang bakal merampok ternakmu dan menidurimu, misalnya, tak terasa sebagai ancaman yang memicu ketegangan. Datar-datar saja. Babak demi babak, aku merasa hanya disuruh menonton, tetapi tidak dipersilakan masuk ke dalam ruang kisahmu.

Bandingkan dengan Turah (Wicaksono Wisnu Legowo, 2016). Wicaksono terlihat menguasai betul medan cerita dan kejiwaan warga. Seakan-akan seorang bocah Kampung Tirang sendiri menuturkan nasib mereka. Filmmu ini, Marlina, baru di tataran tamasya yang eksotis dengan bonus pertunjukan drama kisahmu yang getir.

Mungkinkah itu sedikit-banyak berkaitan dengan ekspresi wajahmu? Aku teringat pada Frodo yang sepanjang The Lord of the Rings lebih sering mirip orang sembelit. Seingatku kamu hanya sekilas tersenyum saat menikmati sate enak si Topan. Selebihnya: judes menahan geram. Dalam hal ini, penampilan Novi lebih mencuri perhatian, lebih alamiah.

Di satu sisi, aku bisa paham. Memangnya ekspresi bagaimana lagi yang mau diharapkan dari seorang perempuan yang semalam dirampok dan digagahi?

Di sisi lain, ekspresi itu seperti berkata, “Tahan! Berdirilah saja di situ. Kalian tonton saja nasib tragis kami. Tak usah ikut campur. Kami bisa mengatasi persoalan sendiri. Ini isu yang pelik dan sensitif. Tidak main-main. Tidak patut disentuh sembarangan. Memangnya kamu tahu apa?”

Dan, kamu memang mengatasi segalanya sendiri. Sampai kamu harus bergandeng tangan dengan Novi. Hanya dengannya kamu berbagi.

Jika Thelma dan Louise disudutkan oleh keadaan untuk mengakhiri petualangan mereka—dan mereka memilih mengakhirinya dengan seelegan mungkin, menjadi salah satu ending paling mengesankan dalam sejarah sinema—kalian mendapatkan berkat terselubung: kamu dan Novi berkesempatan menyambut babak petualangan baru bersama si bayi.

Namun, ketika kamu dan Novi menghilang di kejauhan, di kelokan jalan, aku merasa kosong dan lengang. Merasa ditepiskan. Mungkin memang itu respons yang kauharapkan dari kami yang menonton kisahmu.

P.S. Biji merah yang kamu gerus bareng bumbu sop ayam itu biji apa sih? Dapat dari mana kok kelihatan masih segar? Jadi, kamu memang sudah siap-siap racun untuk menghadapi situasi tak terduga atau mesti mendadak nyari dulu? Kamu enggak sempat keluar rumah, lho.

Catatan:Naskah ini terpilih sebagai Pemenang Lomba Penulisan Kritik Film dalam Apresiasi Film Indonesia 2018 yang diadakan oleh Pusbang Film Kemdikbud.

Published on June 15, 2020 16:00

June 14, 2020

(Tak Perlu) Membalas Kebaikan Orang Lain

Film Pay It Forward (Mimi Leder, 2000) diangkat dari novel berjudul sama karya Catherine Ryan Hyde. Kisahnya antara lain tentang program sosial rancangan Trevor McKinney, anak kelas 1 SMP di Las Vegas, Nevada, AS.

Dalam mata pelajaran IPS, guru menugasi murid-murid merancang dan menerapkan suatu aktivitas yang berdampak baik bagi dunia ini. Trevor merancang program amal berupa jejaring kebaikan.

Ia menyebutnya pay it forward (meneruskan kebaikan). Artinya, si penerima kebaikan tidak membalas budi pada si pemberi, melainkan meneruskan kebaikan itu pada tiga orang lain. Ketiga orang itu nantinya masing-masing meneruskan kebaikan pada tiga orang lain lagi. Begitu seterusnya. Syaratnya, perbuatan itu mesti sesuatu yang tidak dapat dikerjakan sendiri oleh si penerima.

Trevor pun melakukan kebaikan pada tiga orang. Kebaikan pertamanya ditujukan pada seorang gelandangan bernama Jerry, dengan mempersilakannya tinggal di garasi. Jerry nantinya meneruskan kebaikan ini dengan memperbaiki mobil ibu Trevor dan membujuk seorang perempuan untuk membatalkan rencananya bunuh diri dari sebuah jembatan.

Konsep meneruskan kebaikan sudah lama dikenal di Barat sana. Pay it forward dapat diterapkan baik dalam hal utang budi maupun utang finansial.

Menurut Wikipedia, gagasan ini pertama kali muncul dalam sebuah drama Yunani pada abad IV SM. Tokoh-tokoh yang mempopulerkannya kembali antara lain Benjamin Franklin dan Ralph Waldo Emerson. Kebaikan tidak perlu dibalas, tetapi diteruskan hingga meluas sebagai jejaring kebaikan.

Di sini kita mengenal pepatah “Utang emas boleh dibayar, utang budi dibawa mati.” Saat seseorang meninggal, keluarga biasanya mengumumkan, jika ada tetangga dan kerabat yang memiliki piutang pada almarhum, ia dipersilakan menghubungi ahli waris untuk membereskannya. Namun, bagaimana dengan utang budi?

Utang finansial relatif lebih mudah diperhitungkan, dan sepatutnya dilunasi sesuai dengan kesepakatan. Dapat kepada si pemberi utang atau, mengikuti konsep pay it forward tadi, diteruskan kepada pihak lain. Sekali lagi, sesuai dengan kesepakatan.

Lain ceritanya dengan utang budi. Utang budi tidak berlangsung menurut kesepakatan. Ketika ada orang tertimpa musibah atau memerlukan pertolongan, orang lain mengulurkan tangan secara sukarela dan ikhlas. Utang budi, dengan demikian, bukanlah pinjaman, melainkan pemberian yang tulus.

Pada 2015 saya terserang usus buntu sehingga harus dioperasi dan opname di rumah sakit selama beberapa hari. Keadaan itu memberi saya kesempatan untuk menerima kebaikan orang lain secara berlimpah-limpah. Keluarga. Dokter. Perawat. Awak rumah sakit. Teman-teman yang menengok. Teman-teman yang menghibur dan bergurau. Yang membawa oleh-oleh. Yang menyisipkan amplop sebelum pulang. Yang mengajak selfie. Yang menelepon lalu transfer dana. Yang mendoakan dan mendukung dari jauh. Yang...

Pengalaman ini menawarkan dinamika yang unik sehubungan dengan utang budi. Bagaimana saya dapat membalas kebaikan-kebaikan itu? Semuanya? Satu per satu?

Jawabannya: M-U-S-T-A-H-I-L.

Jadi, apa yang harus saya lakukan?

Saya teringat status pendek seorang teman yang saya baca beberapa hari sebelumnya. Saya tidak ingat persis kata-katanya, kira-kira begini: “Kebaikan itu bergerak secara dua arah. Saat kita menjadi pemberi kebaikan, kita diundang untuk memberi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbal jasa. Sebaliknya, saat kita menjadi penerima kebaikan, kita diundang untuk tidak gelisah dan terbeban memikirkan bagaimana membalas budi.”

Hah? Kita tidak perlu berterima kasih? Kita tidak usah bersyukur? Kita jadi orang yang tidak tahu membalas budi?

Tidak. Saya rasa bukan begitu maksudnya.

Memberi dan menerima sebagai perbuatan baik bukan dimaksudkan untuk berlangsung secara berbalas-balasan. Tidak ada seorang pun yang mampu membalas suatu kebaikan secara setimpal. Kalau itu terjadi, dunia juga malah akan jadi aneh.

Tidak percaya? Coba saja. Si A memberikan satu juta kepada si B; kemudian pada waktu lain si B membalas memberikan satu juta kepada si A. Setimpal? Secara nilai rupiah, bisa iya bisa tidak—bergantung pada berapa lama jarak pemberian itu dan apakah dolar sedang mengamuk atau tidak. Namun, secara pengorbanan, nilai pemberian A jelas akan berbeda dari pemberian si B. Tidak bisa setimpal benar.

Atau, dalam kasus saya, berarti saya mesti mengharapkan teman-teman saya sakit, agar saya dapat membalas kebaikan mereka? Itu namanya kurang ajar!

Balas-membalas juga menyeret kita ke dalam persaingan. Kalau kita menganggap pemberian kita lebih rendah nilainya, kita jadi minder dan nelangsa. Kalau kita menganggap pemberian kita lebih tinggi nilainya, kita membusungkan dada dan pongah. Kebaikan bergeser jadi kemalangan, bahkan kejahatan.

Jadi, bagaimana? Memberi dan menerima sebagai perbuatan baik itu lebih menyerupai kawan seiring, bergandengan tangan. Seperti gerak tubuh yang saling merespons menjadi tarian elok. Seperti duo syair dan melodi yang bersama-sama merajut simfoni yang indah.

Lihatlah setangkai pohon mawar. Dari matahari, ia menerima cahaya dan panas. Dari langit, ia menerima udara segar dan curah hujan. Dari tanah, ia menerima sari-sari makanan. Dari petani, ia menerima perawatan.

Apakah ia membalas memberikan cahaya dan panas kepada matahari?

Apakah ia membalas memberikan udara segar dan curah hujan kepada langit? Apakah ia membalas memberikan sari-sari makanan kepada tanah?

Apakah ia membalas memberikan perawatan kepada si petani?

Tidak, bukan?

Ia tidak gelisah memikirkan bagaimana mesti membalas kebaikan matahari, langit, tanah, petani. Tentu saja, ia juga memberi pada lingkungannya. Hal-hal yang berbeda. Yang tidak bisa diperbanding-bandingkan. Dalam pelajaran biologi dasar, misalnya, tanaman mendapatkan CO2 dan melepaskan O2 ke udara. Itu zat yang berbeda, bukan?

Jadi, apa yang dilakukan si mawar?

Ia mekar semekar-mekarnya, menjadi mawar yang semawar-mawarnya!

Begitulah dinamika memberi dan menerima sebagai perbuatan baik.

Jadi, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk memberikan kebaikan, alih-alih membayangkan tuaian yang akan kita petik dari benih yang kita tabur, rasanya lebih tepat jika kita bertanya, “Apakah pemberian terbaik yang dapat kuberikan kepadanya, yang akan menolongnya semakin mekar sebagai manusia?”

Dan, ketika kita mendapatkan jatah untuk menerima kebaikan, alih-alih memikirkan apa saja yang mesti kita lakukan untuk membalasnya, rasanya lebih tepat jika kita bertanya, “Bagaimana saya dapat mendayagunakan pemberian ini sebaik mungkin sehingga saya semakin mekar sebagai manusia?”

Karena itu, marilah kita saling memberi dan saling menerima, untuk mekar semekar-mekarnya, menjadi manusia yang semanusia-manusianya! ***

Published on June 14, 2020 16:00

June 12, 2020

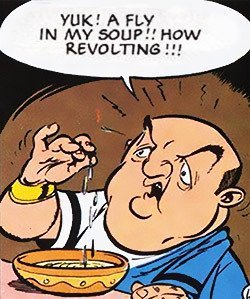

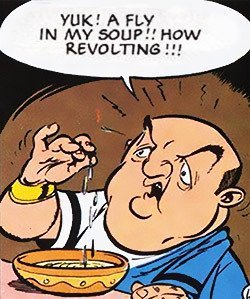

12 Variasi Sup Lalat

Seseorang makan di restoran, dan menemukan lalat di dalam supnya. “Ada lalat dalam sup saya!” protesnya pada pelayan.

Bagaimana tanggapan pelayan itu? Berikut ini berbagai tanggapan menggelikan dari si pelayan.

• “Kalau begitu, bantulah lalat itu keluar.”

• “Saya senang Anda mau memberitahukannya. Terima kasih.”

• “Lalatnya bisa berenang enggak?”

• Pelayan memandangi mangkuk sup. “Saya tidak melihat apa-apa. Sama sekali tidak ada lalat di dalamnya.”

• “Tidak mungkin. Saya sudah menyemprotkan obat antiserangga dalam sup itu.”

• “Tunggu sebentar, akan saya antarkan kertas perangkap lalat.”

• “Wah, Anda sungguh beruntung. Saya sendiri jarang menikmati sup, apalagi yang ada lalatnya.”

• “Itu artinya Anda harus hati-hati kalau mau menyantap sup yang masih panas.”

• “Oh, tidak ada tambahan biaya, kok.”

• “Kami sudah mencuci lalat itu terlebih dahulu.”

• “Lalatnya sudah ada sebelum Anda datang.”

• “Maaf, kami tidak diperbolehkan ngobrol dengan pelanggan.”

Bagaimana tanggapan pelayan itu? Berikut ini berbagai tanggapan menggelikan dari si pelayan.

• “Kalau begitu, bantulah lalat itu keluar.”

• “Saya senang Anda mau memberitahukannya. Terima kasih.”

• “Lalatnya bisa berenang enggak?”

• Pelayan memandangi mangkuk sup. “Saya tidak melihat apa-apa. Sama sekali tidak ada lalat di dalamnya.”

• “Tidak mungkin. Saya sudah menyemprotkan obat antiserangga dalam sup itu.”

• “Tunggu sebentar, akan saya antarkan kertas perangkap lalat.”

• “Wah, Anda sungguh beruntung. Saya sendiri jarang menikmati sup, apalagi yang ada lalatnya.”

• “Itu artinya Anda harus hati-hati kalau mau menyantap sup yang masih panas.”

• “Oh, tidak ada tambahan biaya, kok.”

• “Kami sudah mencuci lalat itu terlebih dahulu.”

• “Lalatnya sudah ada sebelum Anda datang.”

• “Maaf, kami tidak diperbolehkan ngobrol dengan pelanggan.”

Published on June 12, 2020 16:00

June 11, 2020

Takut Berwaktu Teduh?

Saya tidak puas bila hanya mendengar cerita teman tentang kelezatan suatu makanan; saya ingin mencicipinya sendiri. Betapapun bagusnya sebuah tempat tamasya, apa eloknya jika hanya membacanya di majalah, bukan mengunjunginya langsung. Begitu juga berpacaran. Begitu juga bercinta dengan kekasih kita. Kita tidak mungkin mewakilkannya. Kita ingin mengalaminya secara pribadi.

Begitu juga dengan berwaktu teduh. Seseorang menggambarkannya sebagai, “waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui Firman dan doa yang dikhususkan secara teratur.”

Secara pribadi. Nyatanya, tidak seperti makanan lezat atau bercinta, cukup banyak di antara kita yang tidak secara teratur meluangkan waktu pribadi dengan Tuhan ini. Kita cukup puas mewakilkannya—dengan mendengarkan khotbah, dengan membaca buku renungan, dengan membaca buku rohani.

Alasannya dapat bermacam-macam. Dari alasan teknis “Aku tidak tahu caranya” sampai alasan pribadi yang lebih pelik: “Aku cepat bosan kalau berwaktu teduh”; “Aku susah berkonsentrasi”; “Aku sulit berdisiplin; satu dua hari bisa, tapi lalu lebih sering bolong-bolong”; dan sebagainya.

Itu alasan yang lebih sering terucap. Namun, bisa jadi, penyebab yang lebih mendasar justru alasan-alasan yang tak terucapkan. “Apakah Tuhan berkenan menerimaku?” atau “Apakah aku cukup layak untuk menghadap kepada-Nya?” Kita tidak cukup yakin bahwa Tuhan cukup mengasihi kita sampai rindu untuk bersekutu dengan kita. Kita... takut... gentar bertemu empat mata dengan Pencipta kita. “Tidakkah Dia akan menolak aku?”

Mungkin selama ini kita telah dicecar oleh gambaran yang keliru tentang Dia: Tuhan yang berjarak, serba menuntut, siap menghukum kesalahan sekecil apa pun, dan tidak toleran terhadap kelemahan kita. Kita tidak terlalu yakin bahwa Dia rindu untuk bersahabat dengan kita.

Kalau begitu, ini saat yang baik untuk merenungkan besarnya kasih Tuhan kepada kita. Coba kita ambil satu gambaran tentang kasih-Nya itu dari perumpamaan dalam Lukas 15. Kita mengenalnya sebagai perumpamaan tentang “anak yang hilang”. Tetapi, ada penafsir yang memberinya judul yang, menurut saya, lebih jitu, yaitu “bapa yang mengejar”.

Kapan bapa itu melihat si anak datang? Apakah kemudian ia hanya duduk menunggu? Kapan ia merangkul anaknya, mengenakan jubah, cincin, dan sepatu kepadanya? Kapan ia menyembelih anak lembu tambun dan menggelar pesta? Apakah ia menuntut si anak melengkapi pengakuan dosanya dan membuktikan penyesalannya?

Jika ada yang bisa disimpulkan, kisah itu menggarisbawahi satu hal ini: bahwa jauh melampaui kerinduan kita, dan bahkan mengatasi keengganan kita, Allah rindu memeluk dan merangkul kita sebagai anaknya. Itulah gambaran yang berulang-ulang ditegaskan dalam Alkitab.

M. Basil Pennington menuliskan gambaran yang indah tentang kerinduan Bapa ini. “Seorang ayah bersukacita ketika anaknya yang masih kecil, meninggalkan mainan dan teman-temannya, berlari kepadanya dan melompat ke dalam pelukannya. Saat ia mendekap si kecil erat-erat, ia hampir tidak peduli apakah si kecil melihat-lihat ke sekeliling, perhatiannya beralih dari satu hal ke hal lain, atau malah mengantuk dan jatuh tertidur. Pada hakikatnya si kecil memilih untuk berada bersama dengan ayahnya, yakin akan kasih, kepedulian, keamanan yang dialaminya dalam dekapan sang ayah. Doa kita mirip dengan hal itu. Kita datang ke dalam dekapan Allah, ke dalam tangan-Nya yang penuh kasih. Pikiran, gagasan, imajinasi kita mungkin berpencar ke sana kemari; kita mungkin malah jatuh tertidur; tetapi pada hakikatnya kita memilih pada saat ini untuk berdekatan secara intim dengan Bapa kita, menyerahkan diri kita kepada-Nya, menyambut kasih dan kepedulian-Nya, membiarkan Dia menikmati kita sekehendak hati-Nya. Itu doa yang sangat bersahaja. Itu doa seperti seorang anak kecil. Itu doa yang membukakan kepada kita seluruh sukacita kerajaan surga.”

Bagaimana kalau kita memilih memandang waktu teduh seperti itu? Alih-alih enggan dan tidak yakin akan penerimaan-Nya, bagaimana kalau kita menghambur ke dalam dekapan Bapa yang mengasihi dan menyayangi kita seutuhnya? ***

Published on June 11, 2020 16:00

June 10, 2020

Exodus

kuhamburkan belerang sinai ke tengah pestamuyang memijar. sebelum ular menjilatnya, remah rotibertebaran di tanah-tanah yang terpeta: perjalanan ini meleleh dari garis sketsadan musim yang bersayap. kadesy-barneabatas kota yang menempuruk: dan berpalingdari cinta semula. engkau pun mengembara

40 tahun. serpih-serpih suratku menjadi pasirgurun tempat kau menyemaikan benih-benihrasa tertipu. dan burung-burung puyuhmemungutinya: langit yang kecubung oleh bisaular tedung. sampai bintang david gugurdan musim memburaikannya ke ujung timur: dinding-dinding babel melipati riwayat kitadalam habluran rasi para kasdim dan tua-tua

biarlah aku bersarang di basah matamudan ratapan yang berdebu. kubaca testamenmemburam: darah habel nanti bicaradi tanah tinggi golgota. begitulah, diam-diamengkau menikam lambungku. tiga putaranwaktu mengendap. darahku mengekal dalamcawan-cawan yang menampung kesaksianeksodus berikutnya: aku bakal menjemputmusupaya kau tahu siapa aku

Published on June 10, 2020 16:00

June 9, 2020

Eric Liddell: Dari Lintasan Olimpiade ke Ladang Misi

"God made me fast, and when I run, I feel His pleasure (Allah membuatku dapat berlari cepat, dan ketika aku berlari, aku merasakan kegirangan hati-Nya),” demikian dikatakan Eric Liddell dalam Chariots of Fire.

Peraih Oscar sebagai film terbaik tahun 1982 itu mengisahkan perjuangan dan tantangan yang dihadapi dua orang pelari jarak pendek untuk meraih medali dalam Olimpiade Paris 1924. Salah satunya adalah Eric Liddell tadi, orang Kristen Skotlandia yang diharapkan untuk menggantikan pelayanan ayahnya sebagai misionaris di Cina.

Liddell mendapatkan “kekuatan untuk menyelesaikan pertandingan sampai akhir” dengan melihat berlari dan meraih kemenangan sebagai cara untuk memuliakan Tuhan. Ia mengumpamakan perlombaan lari sebagai khotbah. Namun, rupanya keyakinan tersebut mesti diuji.

Dalam perjalanan menuju Paris, Eric Liddell baru mengetahui bahwa nomor pertandingannya akan digelar pada hari Minggu. Padahal, ia berkeyakinan bahwa ia tidak patut bertanding lari pada hari Sabat. Pangeran Wales sendiri mendesak Eric untuk menghormati raja dan negaranya lebih daripada Tuhan. Tanggapan Eric atas tekanan ini merupakan teladan yang sangat indah tentang bagaimana kita dapat mempertahankan keyakinan kita dengan sikap yang terhormat. Eric menolak untuk berlari dalam pertandingan yang telah dijadwalkan baginya, dan memilih untuk bertanding dalam nomor yang sebenarnya bukan andalannya.

Eric Liddell memiliki keyakinan yang tak terguncangkan karena ia membangun hubungan pribadi dengan Tuhannya dan menyadari tujuan hidup yang ditetapkan-Nya. Ia menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita ilahi – sukacita yang tidak bergantung pada kalah atau menang, melainkan sukacita yang merupakan buah dari kehidupan yang saleh.

Anak Misionaris

Eric Henry Liddell lahir pada 16 Januari 1902 di Tientsin (Tianjin), Cina Utara. Ia anak kedua dari keluarga James Dunlop, misionaris utusan London Mission Society. Dari 1908 sampai 1920, ia belajar di Eltham College, Blackheath, sebuah sekolah bagi anak-anak misionaris. Eric, bersama kakaknya, Rob, ditinggalkan di sekolah berasrama ketika orang tua dan adik mereka, Jenny, kembali ke Cina.

Tahun 1920, Eric masuk ke Universitas Edinburgh untuk mendapatkan gelar di bidang Ilmu Murni. Ia menyukai atletik dan rugby. Namun, karena kurangnya waktu untuk berlatih, ia memutuskan untuk berfokus pada lari menjelang Olimpiade Paris. Di arena itu akhirnya ia meraih medali emas dan memecahkan rekor di nomor 400 meter dan medali perunggu di nomor 200 meter.

Tidak lama setelah olimpiade ia lulus kuliah, lalu kembali ke Cina Utara. Ia melayani sebagai misionaris dari 1925 sampai 1943, pertama di Tientsin (Tianjin) dan kemudian di Siaochang. Saat mengambil cuti pertama pada 1932, ia ditahbiskan sebagai pendeta. Kembali ke Cina, ia menikah dengan Florence Mackenzie, anak misionaris dari Kanada, di Tientsin tahun 1934. Mereka dikaruniai tiga anak perempuan: Patricia, Heather dan Maureen.

Hidup di Cina pada masa itu sangatlah berbahaya. Tahun 1937 Eric dipindahkan ke Siaochang, bergabung dengan kakaknya, Rob. Tahun 1941, kehidupan di Cina kian membahayakan saja, sehingga pemerintah Inggris meminta warganya untuk meninggalkan negeri itu. Florence dan anak-anak berangkat ke Kanada. Selama 1941-1943, Eric tinggal di Tientsin, dan tahun 1943 ia dipenjarakan di Weishien sampai meninggal pada 1945.

“Paman Eric”

Di Weishien, Eric Liddell tampak menonjol di antara 1.500 orang yang memadati kamp yang hanya seluas 150 kali 200 yard. Ia bertugas di bagian anak-anak kecil. Anak-anak itu telah terpisah dari orang tua mereka selama empat tahun akibat perang, dan hidup bersama guru mereka.

Ia sendiri tinggal di asrama pria yang sesak. Bersama teman sekamarnya, dan dengan bantuan cahaya lampu minyak kelapa yang berkedip-kedip, setiap dini hari ia mempelajari Alkitab dan bersekutu dengan Tuhan selama satu jam.

Satu hari setiap minggu “Paman Eric” (demikian ia dikenal oleh anak-anak di kamp itu) menjaga anak-anak, sehingga para guru (semuanya misionaris dari China Inland Mission dan semuanya wanita) dapat beristirahat. “Wajahnya lemah lembut dan senyumnya hangat,” kenang seorang anak. Ia mengajari anak-anak itu memanfaatkan peralatan yang ada untuk membuat permainan. Tampak jelas ia sangat mengasihi anak-anak dan sangat rindu pada anak-anaknya sendiri.

Ia juga mengadakan pertemuan olah raga. Selain berlomba lari, mereka bermain bola basket, sepakbola dan rounders.

Eric Liddell sering berbicara berdasarkan 1 Korintus 13 dan Matius 5. Kedua perikop itu secara jelas menunjukkan rahasia kehidupannya yang tidak egois dan rendah hati. Sangat jarang – hanya pada kesempatan tertentu ketika orang memintanya – ia mau bercerita tentang pengalamannya di Olimpiade.

Selain mengatur kegiatan olah raga dan rekreasi, ia juga menolong banyak orang di kamp itu dengan mengajar. Eric selalu terlibat dalam penyelenggaraan kebaktian. Ia juga memberikan perhatian khusus bagi kaum lanjut usia, mereka yang lemah dan sakit. Kondisi kamp – jamban terbuka, tikus dan lalat berkeliaran – tentunya sangat memberatkan bagi mereka. Kesetiaan dan kehadiran Eric Liddell memberikan dorongan moril tersendiri bagi banyak orang untuk bertahan hidup di kamp yang padat itu.

Ia termasuk salah satu pertugas yang bertanggung jawab menjaga tata tertib kamp. Kamp itu sendiri seperti sebuah dunia mikro, yang tahanannya berasal dari hampir dua puluh bangsa.

Eric Liddell mengakhiri pertandingan hidupnya pada 21 Februari 1945, hanya beberapa bulan sebelum para tahanan dibebaskan. Ia tidak tahu kalau rasa sakit yang selama ini ditahannya adalah akibat serangan tumor otak. Ia dimakamkan di sebuah kuburan kecil di bagian kamp Jepang. Salah seorang yang mengantarnya ke peristirahatan terakhir adalah Jim Taylor, cicit Hudson Taylor.

Kenangan Hidup

Saat ini di Edinburgh berdiri Eric Liddell Centre. Badan ini antara lain memberikan pelayanan bagi orang-orang yang menderita dementia, kelab makan siang, kelompok persahabatan bagi kaum lanjut usia, serta kelas dan kelompok pendukung bagi para perawat orang-orang tersebut. Mereka juga menyediakan layanan konseling serta pelatihan bagi orang yang mengalami gangguan kesehatan mental.

Badan itu merupakan kenangan hidup bagi Eric Liddell. Seperti dikatakan oleh seorang anak yang pernah tinggal di kamp Weishien, “Tidak ada seorang pun dari kita yang akan melupakan pria ini. Ia berkomitmen sepenuhnya untuk mengutamakan Allah. Kehidupannya yang bersahaja menggabungkan Kekristenan yang ‘berotot’ dengan kesalehan yang bercahaya....

Sebagai orang Kristen Eric Liddell benar-benar rindu untuk mengenal Tuhan semakin dalam, dan sebagai misionaris, ia berhasrat untuk membuat Tuhan semakin dikenal.” ***

Published on June 09, 2020 16:00

June 8, 2020

Mad Max: Fury Road: Kebrutalan dan Puisi

It's fast, very, very fast. It's furious--not just furious, it's Furiosa. And, it's glorious, violently glorious.

Is it mad? No. No. No. It's gilaaaaaaak!

Ingat adegan kejar-kejaran truk di babak kedua "Raiders of the Lost Ark"? Ini kejaran-kejaran semacam itu digeber selama dua jam--tanpa babak ketiga! Dengan kendaraan yang lebih canggih (untuk tidak mengatakan lebih edan), dengan lokasi yang kian lama kian menantang, dengan pertarungan nasib yang makin ke belakang makin ganas, dengan kamera yang berdansa, dengan tokoh yang membikin kita luluh.

Kendaraaannya. Aku bukan penggemar mobil. Tapi, melihat kendaraan-kendaraan futuristik di sini, aku ternganga-nganga, takjub dan sekaligus bungah. Kendaraan-kendaraan yang tampak menggeram menyeramkan, namun sekaligus terkesan dirancang dengan kegembiraan kanak-kanak. Ada mobil khusus untuk gitaris rock dan drummer yang meraung-raungkan musik perang!

Lokasinya. Awalnya baluwarti batu karang berwajah tengkorak dengan jeroan ala Temple of Doom. Tentu saja, lagi-lagi, versi futuristiknya. Bukan lagi tambang magis, melainkan ceruk mesin dan budak perang di bawah kekuasaan Immortan Joe. Lalu aksi menderu di padang gurun oranye-cokelat-kemerahan. Lalu belantara badai pasir--kalau gurun pasir menghampar horisontal, ini bergumpal-gumpal vertikal dengan badai berpusar di dalamnya. Lalu gurun kering kerontang lagi. Lalu celah gunung karang sempit penuh ancaman mengintai. Lalu gurun gersang lagi dan malam turun. Lalu rawa-rawa maut dan gerombolan burung gagak berkaok-kaok. Lalu pagi dan gurun tandus lagi. Lalu kekecewaan, harapan yang direnggut, dan padang garam sejauh 160 hari perjalanan.

Kisahnya. Pertarungan nasib demi memperoleh kembali sebuah firdaus untuk menyemai harapan akan kehidupan baru. Simbolnya bertebaran: darah (Kantong Darah! Oh, ini menjungkirbalikkan gambaran tentang transfusi!), air (Aqua Cola!), air susu, bayi, dan aneka benih tanaman. Siapa sangka pelarian ini berbalik arah menjadi ritual pengusiran Iblis?

Kameranya. Kadang-kadang ia menyuruk melibatkan kita ke jantung pertarungan, lalu menarik diri, melenting tinggi, melayang, memutar, berayun, berdansa mengajak kita menonton aksi dari berbagai sisi. Sungguh menawan, dan di beberapa bagian sukses membuatku njondhil dari tempat duduk. Lanskap siang benar-benar bikin megap-megap dahaga. Lanskap malamnya kelam menggigilkan. Dan, langit malam bertabur bintang di bibir padang garam itu... ah, it's a poetry!

Tokohnya. Furiosa, oh, Furiosa. Tatap matanya menggilas segalanya. Max sendiri malah tampak sebagai pendukung, lebih banyak menggeram daripada ngomong. Bagusnya Tom Hardy tidak berada dalam bayang-bayang Mel Gibson. Ada pula para Induk/Istri yang tampak langsing gemulai, namun nyatanya begitu tangguh. Dan, budak-budak perang Immortan Joe itu--dahsyat banget kalau diadu dengan para Uruk-Hai dan Orc! Transformasi paling menarik terjadi pada Nux. Pemerannya Nicholas Hoult, si zombie dalam "Warm Bodies", dan transformasinya serupa. Di "Warm Bodies" transformasinya berlangsung di ujung setelah ia dicium si cantik, di sini setelah gundulnya dielus-elus si molek berambut merah cucu Elvis Presley.

Dengan "Fury Road", George Miller (sebelumnya menggarap trilogi awal Mad Max, Lorenzo's Oil, Babe: Pig in the City, dan dua film Happy Feet) sukses memadukan kebrutalan dan puisi. Sebuah tawaran--dan tantangan--baru dalam genre laga!

Published on June 08, 2020 16:00

June 7, 2020

Sejak Kau Mendua

Judul artikel ini saya comot dari tulisan pada tenda warung angkringan di kawasan Sekip, Bulaksumur, Yogyakarta. Biar tidak dikira hoax, saya sertakan fotonya.

“Itu berdasarkan kisah nyata, Pak?” saya bertanya sambil menyeruput wedang campur jahe-serai-jeruk-kayu-manis-gula-aren hangat nan nikmat.

Laki-laki berkulit gelap itu tersenyum. Mengangguk. “Iya, ada ceritanya itu.”

Ia mengakui latarnya ada dua: kisah romantis dan konflik bisnis. Saat muda ia pernah diduakan oleh gadis idamannya. Lalu, ketika membangun bisnis dengan teman, perkongsian mereka bubar karena temannya kemudian bermitra dengan orang lain. Sejak enam tahun lalu ia menjalankan bisnis angkringan sendiri dengan memasang tagline yang mengundang senyum itu. Sehari-hari ia dibantu istrinya dan diganggu dua bocah laki-laki mereka.

“Berdiri sejak kau mendua”—kisah move on yang menarik, bukan? Kegagalan—baik dalam percintaan maupun bisnis—tak perlu jadi dalih untuk cengeng. Sebaliknya, kegagalan bisa jadi lecutan untuk bangkit berdiri dan mandiri, tegak dan terus berkarya.

Move on dapat diterjemahkan dengan beranjak. Namun, makna sampingannya bermacam-macam: melupakan, meninggalkan, menghapuskan, memaafkan, memulai kembali lembaran baru. Istilah ini kerap dilontarkan untuk memotivasi mereka yang mengalami kegagalan atau kekalahan. Selain kegagalan hidup pada umumnya, belakangan move on kerap digunakan dalam ranah politik. Pendukung calon yang kalah dalam Pilkada dinasihati untuk segera move on, tidak terus nyinyir meratapi kegagalan idolanya. Lalu mereka membalas, “Kami baru tiga hari, sedangkan kalian sudah tiga tahun belum ke mana-mana!”

Begitulah. Ada yang sudah bisa sumringah tegar mengenang kegagalan masa lalu seperti bakul angkringan tadi. Ada pula yang masih berkutat di situ-situ saja. Tak kunjung move on. Kenapa mesti serumit itu?

Film Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2014) menggarap isu move on secara menggelitik. Judulnya saja sudah menggoda, salah satu judul film terindah sepanjang masa. Mengucapkannya pelan-pelan bikin mabuk, melambungkan imajinasi dalam ketakjuban magis: langgeng, jernih, tak bercela–citra-citra elok yang tepatnya bukan dari dunia ini, yang mesti dihayati dalam ruang pengharapan. Cocok dengan persoalan cinta yang diangkatnya.

Eternal Sunshine mengobrak-abrik konvensi cerita cinta. Film ini tidak bertutur tentang cowok bertemu dengan cewek, cowok bertengkar dengan cewek, berpisah lantas, setelah beberapa liukan plot, akur lagi. Film ini ingin orisinil, memaparkan apa yang belum sempat dituturkan. Film ini bertutur tentang apa yang mungkin sempat diinginkan oleh orang-orang yang pernah jatuh cinta, tetapi terlampau rumit membayangkannya: ya, apa yang terjadi seandainya kita bisa menghapuskan kenangan akan si dia?

Saat kita jatuh cinta terjadilah pertukaran. Warna rambutku menjadi bagian dari kenanganmu. Kecanggunganmu menjadi bagian dari kejemuanku. Itulah yang terjadi. Seperti dialami Joel (Jim Carrey) dan Clementine (Kate Winslet) setelah pertemuan tidak istimewa di Montauk, sebuah daerah berpantai, pada sebuah musim dingin yang memboyakkan dan mengajak Anda membolos kerja. Mereka segera jatuh cinta. Namun, setelah sekian lama, mereka menemukan: bahwa perbedaan satu sama lain rasanya terlalu melelahkan untuk dikelola.

Clementine pun memilih move on dengan mendatangi Lacuna Inc. Apakah lacuna? Kata bahasa Latin ini kalau tidak salah berarti rongga, hampa, ceruk–bayangkanlah kolam atau danau. Secara kiasan, bisa dimaknai sebagai kekurangan, kerugian, atau kesenjangan. Secara medis, bisa mengacu pada perusakan otak–prosedur yang dijalani Clementine untuk menghapuskan kenangan akan Joel dari benaknya.

Ketika mengetahuinya, seriklah hati Joel. Apalagi yang bisa dilakukannya kecuali mengikuti jejak Clementine? Mendatangi Lacuna, ia pun menyusul menjalani prosedur penghapusan pikiran.

Dalam keadaan tak sadar, saat kenangan berbaur dengan impian, berlangsunglah keganjilan. Di tengah jalan, nyatanya, Joel tak pengin menghapuskan seluruh kenangan akan Clementine. Masih ada senyum yang hendak ia ingat, masih ada kehangatan yang masih mau ia dekap. Bisakah ia menembus lapisan kesadarannya sendiri dan menghentikan prosedur yang bekerja secara dingin itu?

Kenangan kita akan orang lain rupanya baru separuh cerita. Percuma kalau kita menghapuskannya secara sepihak karena masih ada kenangan orang lain akan kita. Percuma–karena orang itu bisa menyembunyikan Anda ke sudut-sudut kenangannya, ke tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Begitulah, Joel berpetak umpet dengan komputer untuk menghidupkan kembali kenangan akan dirinya pada diri Clementine–atau kira-kira seperti itu.

Yang jelas, cinta rupanya lebih rumit daripada sekadar kenangan. Ia bukan seperti lembaran-lembaran naskah yang dengan gampang bisa kita pilih untuk kita arsipkan atau kita bakar. Kenangan mungkin melekat di otak, di pikiran, tetapi di manakah dia berakar? Getar-getar yang berpendar bukan di pikiran, tetapi menyuruk jauh di dalam relung hati. Barangkali.

Kalau begitu? Eternal sunshine of the spotless mind agaknya kita alami justru dengan merengkuh seluruh kenangan. Ia bukan lagi ditentukan oleh kenangan-kenangan itu, melainkan oleh cara kita memandang kenangan-kenangan itu. Spotless mind adalah ketika lembaran yang bernoktah terkenang sebagai bersih cemerlang. Ketika nada-nada sumbang terngiang sebagai harmoni sebuah orkestra. Ini bukan kebutaan atau ketulian: melainkan karena kita memilih untuk tetap mencintai meskipun menyadari segala noktah dan nada sumbang yang mungkin menggayuti hubungan kita.

Dengan perkelindanan yang begitu pelik, move on memang tak segampang menggoreng tahu bulat. Tak bisa dadakan.

Saya teringat obrolan kecil di dinding Facebook seorang penyair. Si penyair tengah merana patah hati. Seorang sahabat dekat sudah beberapa kali mendorongnya beranjak, menata kembali kepingan hatinya, dan memulai babak hidup yang baru. Setelah sekian lama, nyatanya si penyair masih bergeming.

“Mau sampai kapan kamu begini?” tanya sahabatnya.

“Apakah kamu percaya akan cinta sejati?” si penyair balik bertanya.

Sahabatnya terdiam. Mengerutkan kening. Bingung dengan pertanyaan yang terkesan asal menghindar itu.

Lalu, sambil menghembuskan napas, ia menjawab, “Percaya.”

“Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana caranya beranjak dari cinta sejati?” ***

“Itu berdasarkan kisah nyata, Pak?” saya bertanya sambil menyeruput wedang campur jahe-serai-jeruk-kayu-manis-gula-aren hangat nan nikmat.

Laki-laki berkulit gelap itu tersenyum. Mengangguk. “Iya, ada ceritanya itu.”

Ia mengakui latarnya ada dua: kisah romantis dan konflik bisnis. Saat muda ia pernah diduakan oleh gadis idamannya. Lalu, ketika membangun bisnis dengan teman, perkongsian mereka bubar karena temannya kemudian bermitra dengan orang lain. Sejak enam tahun lalu ia menjalankan bisnis angkringan sendiri dengan memasang tagline yang mengundang senyum itu. Sehari-hari ia dibantu istrinya dan diganggu dua bocah laki-laki mereka.

“Berdiri sejak kau mendua”—kisah move on yang menarik, bukan? Kegagalan—baik dalam percintaan maupun bisnis—tak perlu jadi dalih untuk cengeng. Sebaliknya, kegagalan bisa jadi lecutan untuk bangkit berdiri dan mandiri, tegak dan terus berkarya.

Move on dapat diterjemahkan dengan beranjak. Namun, makna sampingannya bermacam-macam: melupakan, meninggalkan, menghapuskan, memaafkan, memulai kembali lembaran baru. Istilah ini kerap dilontarkan untuk memotivasi mereka yang mengalami kegagalan atau kekalahan. Selain kegagalan hidup pada umumnya, belakangan move on kerap digunakan dalam ranah politik. Pendukung calon yang kalah dalam Pilkada dinasihati untuk segera move on, tidak terus nyinyir meratapi kegagalan idolanya. Lalu mereka membalas, “Kami baru tiga hari, sedangkan kalian sudah tiga tahun belum ke mana-mana!”

Begitulah. Ada yang sudah bisa sumringah tegar mengenang kegagalan masa lalu seperti bakul angkringan tadi. Ada pula yang masih berkutat di situ-situ saja. Tak kunjung move on. Kenapa mesti serumit itu?

Film Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2014) menggarap isu move on secara menggelitik. Judulnya saja sudah menggoda, salah satu judul film terindah sepanjang masa. Mengucapkannya pelan-pelan bikin mabuk, melambungkan imajinasi dalam ketakjuban magis: langgeng, jernih, tak bercela–citra-citra elok yang tepatnya bukan dari dunia ini, yang mesti dihayati dalam ruang pengharapan. Cocok dengan persoalan cinta yang diangkatnya.

Eternal Sunshine mengobrak-abrik konvensi cerita cinta. Film ini tidak bertutur tentang cowok bertemu dengan cewek, cowok bertengkar dengan cewek, berpisah lantas, setelah beberapa liukan plot, akur lagi. Film ini ingin orisinil, memaparkan apa yang belum sempat dituturkan. Film ini bertutur tentang apa yang mungkin sempat diinginkan oleh orang-orang yang pernah jatuh cinta, tetapi terlampau rumit membayangkannya: ya, apa yang terjadi seandainya kita bisa menghapuskan kenangan akan si dia?

Saat kita jatuh cinta terjadilah pertukaran. Warna rambutku menjadi bagian dari kenanganmu. Kecanggunganmu menjadi bagian dari kejemuanku. Itulah yang terjadi. Seperti dialami Joel (Jim Carrey) dan Clementine (Kate Winslet) setelah pertemuan tidak istimewa di Montauk, sebuah daerah berpantai, pada sebuah musim dingin yang memboyakkan dan mengajak Anda membolos kerja. Mereka segera jatuh cinta. Namun, setelah sekian lama, mereka menemukan: bahwa perbedaan satu sama lain rasanya terlalu melelahkan untuk dikelola.

Clementine pun memilih move on dengan mendatangi Lacuna Inc. Apakah lacuna? Kata bahasa Latin ini kalau tidak salah berarti rongga, hampa, ceruk–bayangkanlah kolam atau danau. Secara kiasan, bisa dimaknai sebagai kekurangan, kerugian, atau kesenjangan. Secara medis, bisa mengacu pada perusakan otak–prosedur yang dijalani Clementine untuk menghapuskan kenangan akan Joel dari benaknya.

Ketika mengetahuinya, seriklah hati Joel. Apalagi yang bisa dilakukannya kecuali mengikuti jejak Clementine? Mendatangi Lacuna, ia pun menyusul menjalani prosedur penghapusan pikiran.

Dalam keadaan tak sadar, saat kenangan berbaur dengan impian, berlangsunglah keganjilan. Di tengah jalan, nyatanya, Joel tak pengin menghapuskan seluruh kenangan akan Clementine. Masih ada senyum yang hendak ia ingat, masih ada kehangatan yang masih mau ia dekap. Bisakah ia menembus lapisan kesadarannya sendiri dan menghentikan prosedur yang bekerja secara dingin itu?

Kenangan kita akan orang lain rupanya baru separuh cerita. Percuma kalau kita menghapuskannya secara sepihak karena masih ada kenangan orang lain akan kita. Percuma–karena orang itu bisa menyembunyikan Anda ke sudut-sudut kenangannya, ke tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Begitulah, Joel berpetak umpet dengan komputer untuk menghidupkan kembali kenangan akan dirinya pada diri Clementine–atau kira-kira seperti itu.

Yang jelas, cinta rupanya lebih rumit daripada sekadar kenangan. Ia bukan seperti lembaran-lembaran naskah yang dengan gampang bisa kita pilih untuk kita arsipkan atau kita bakar. Kenangan mungkin melekat di otak, di pikiran, tetapi di manakah dia berakar? Getar-getar yang berpendar bukan di pikiran, tetapi menyuruk jauh di dalam relung hati. Barangkali.

Kalau begitu? Eternal sunshine of the spotless mind agaknya kita alami justru dengan merengkuh seluruh kenangan. Ia bukan lagi ditentukan oleh kenangan-kenangan itu, melainkan oleh cara kita memandang kenangan-kenangan itu. Spotless mind adalah ketika lembaran yang bernoktah terkenang sebagai bersih cemerlang. Ketika nada-nada sumbang terngiang sebagai harmoni sebuah orkestra. Ini bukan kebutaan atau ketulian: melainkan karena kita memilih untuk tetap mencintai meskipun menyadari segala noktah dan nada sumbang yang mungkin menggayuti hubungan kita.

Dengan perkelindanan yang begitu pelik, move on memang tak segampang menggoreng tahu bulat. Tak bisa dadakan.

Saya teringat obrolan kecil di dinding Facebook seorang penyair. Si penyair tengah merana patah hati. Seorang sahabat dekat sudah beberapa kali mendorongnya beranjak, menata kembali kepingan hatinya, dan memulai babak hidup yang baru. Setelah sekian lama, nyatanya si penyair masih bergeming.

“Mau sampai kapan kamu begini?” tanya sahabatnya.

“Apakah kamu percaya akan cinta sejati?” si penyair balik bertanya.

Sahabatnya terdiam. Mengerutkan kening. Bingung dengan pertanyaan yang terkesan asal menghindar itu.

Lalu, sambil menghembuskan napas, ia menjawab, “Percaya.”

“Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana caranya beranjak dari cinta sejati?” ***

Published on June 07, 2020 16:00