Arie Saptaji's Blog, page 4

March 13, 2021

Temanggung, Yogyakarta: This Novel Exposes the Dilapidated Leadership System in the Charismatic Church

Mikael Rinto interviewed Arie Saptaji about his creative process in writing Temanggung, Yogyakarta, the third novel in Temanggung Trilogy.

What are the main challenges in writing Temanggung, Yogyakarta?

This novel is set in the life and ministry of a charismatic church. Now, the charismatic church, especially at the beginning of its appearance in Indonesia, is considered strange, and even heretical, by the mainstream church. Even Christians find it strange, what about people who are not Christians?

So, the challenge is how to make this novel understandable and digestible by a wide audience of readers. I devote quite a few pages to describing leadership practices and systems in charismatic churches.

For my fellow readers who have been involved in charismatic churches (especially those who used to be at the same church with me), I imagine this part can make them experience déjà vu, smile, smirk a little while enjoying our nostalgic moments.

For my fellow readers who have never been involved in a charismatic church, and for my fellow readers who are not Christians, I hope this section will be a compelling introduction to the uniqueness and peculiarities of the charismatic church lifestyle.

The experiences in this novel may be foreign to most readers, but hopefully they will open up new insights.

What is the author’s fundamental idea in this novel?

Conflict in a piece of fiction can take place among individuals, between individuals versus nature, individuals versus groups, and so on. Through Temanggung, Yogyakarta, I want to describe the conflict between Baskoro and the Church. It may seem odd to imagine the Church as a figure, but what the Church means here is its leadership team. In short, this is an Individual versus Group conflict.

This is the story of Baskoro's journey of being captivated by a charismatic church, getting involved in it, then awakening, and then leaving the church which turned out to be like a cult. The story of the individual's struggle against systemic sin.

Religion is generally positioned as an answer and solution to problems, yet this novel places it as the source of the problem — of course, when its teachings are corrupted and abused (the systemic sin).

Baskoro's childhood and adolescence are only briefly mentioned. What does this have to do with the basic idea of ecclesiastical conflict?

“Childhood Sins“— discusses a few childhood memories, relatively important incidents that hopefully explain the background to Baskoro's tendency to be attracted to spiritual matters.

“The Wet Dream of Adolescence”— this represents a minor crisis in Baskoro's life: interest in politics that withers before it develops. Lilis is a passing representative of political allure and is immediately (being) extinguished. When he started his journey at college, Baskoro was already apolitical.

This condition refers to the imposition of the NKK / BKK during the Orde Baru era that suppressed political activities on campus. Some say, the available alternatives are: sports, arts, nature-loving activities, or spirituality. Baskoro, who actually is interested in arts, is an example of a student who was immersed in spiritual activities and the impact he experienced.

Did the main conflict only start after Baskoro went to church and became active in his ministry?

This novel tries to describe the process Baskoro experienced from falling in love with the Church (leadership), viewing as a pearl which is priceless and supporting whatever the leader's policy at all time. Then, however, he began to see its ulcers (the systemic sins), question the running system, and then found out how like a vulnerable marble the system was, so that in the end, he decided to throw it away (leave it).

A very long period of time is required to illustrate this process, as well as to underline the gripping power of the leadership system to its adherents. When people become members of a church for only 2-5 years, maybe they leave the church for selfish or personal reasons. Also, people who are members of a church for 2-5 years usually haven't been involved with the core leadership team so they may not see and experience the “innards”, or the inside part of the system. However, someone who has devoted his life for more than 20 years in a church, then left it, certainly raises a big question mark: WHY? That is what is described in this novel.

What is the relevance of this idea to today’s church?

I feel that these ideas and visions are important and very relevant to the current situation, both in the life as Christians and as a part of a nation. If I am not mistaken, this kind of phenomenon occurs not only among Christians, but also in other religions. Leaders use religion, God's name, Scriptures to trick, not to empower people.

Some time ago, Tirto published a special report on the dark side of prosperity theology and the megachurch phenomenon, which damaged people's lives. The church is eager to expose personal sins, but is almost silent on social ones. The church lost its prophetic voice. Where is the church's voice on human rights or environmental issues, for example?

This novel shows the impact of authoritarian leadership specifically in four areas:

· Doctrine or teaching. People are asked to nod, just accept the leader's teachings without being critical. This kind of culture is fertile ground for the development of fits-ology and hoaxes.

· The sanctity of life, in this case, for example, the case of a spouse or partner. The church intervenes too deeply in private life, to the extent of taking care of who is worthy of marriage.

· Finance. The sheep, which should be cared for, were exploited.

· Unhealthy leadership patterns. Leaders are always right, they can't be argued, and they don't have different opinions. If anyone dared to be different, they would experience what Baskoro experienced.

Hopefully it can be material for our collective reflection on how to live a healthy religious life.

Why the Temanggung Trilogy? The relationship between Temanggung, Yogyakarta and the previous two novels is very light. Can it be explained?

Apart from the similarity in setting (Temanggung and Yogyakarta), this time there is also a connection between the stories. Similar to the Three Colors (Kieslowski) trilogy, in Red(the last film), the characters from the two previous films (Blue and White) appear briefly at the ending. Here, Sri (Warrior) and Siwi (Dalam Rinai Hujan), appeared in significant portions.

The encounter with Sri — and also a glimpse of Siwi — are presented as signs that Baskoro is starting to become a "normal" human again. He began to break away from ties with the leadership team, put the stop on becoming an extension of the system, which treated people outside the congregation as mere objects of evangelism, to be reached out and recruited as church members (if that didn't work, left). He began to learn again to treat others as fellow human beings.

Why Temanggung, Yogyakarta?

I got inspiration from the Wim Wenders film, Paris, Texas. Before watching the film, I thought the story was set in Paris in Europe and Texas in the US. It turns out that in Texas there is a small town called Paris. Now, I imagine Temanggung, Yogyakarta as the journey of our character from Temanggung to Yogyakarta: (a person from) Temanggung who fights for life in Yogyakarta, how (a person from) Temanggung perceives Yogyakarta, and so on.

The novel has a little bit of everything in it: there are inserts of poetry, short stories, essays, sermons, emails, and so on. Why choose such a format?

Ia tried to writte this novel in Bible style: There is a display of the great redemption, but it is featured in a mosaic of patchwork—stroies, poetry, laws, prophecies, letters. Contains good and bad stories as they are.

The difference, of course, the Bible was written by various authors over a period of millennia who were moved by One Invisible Author (Holy Spirit); this novel is written by one author. However, like the Bible too, this novel was written from the perspective of a loser, an outcast.

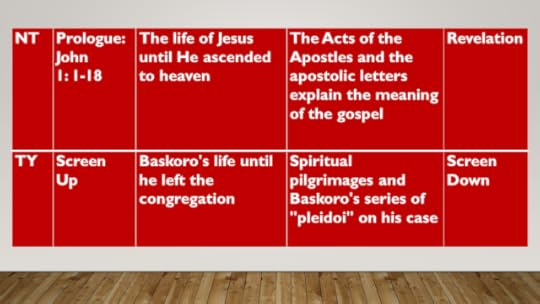

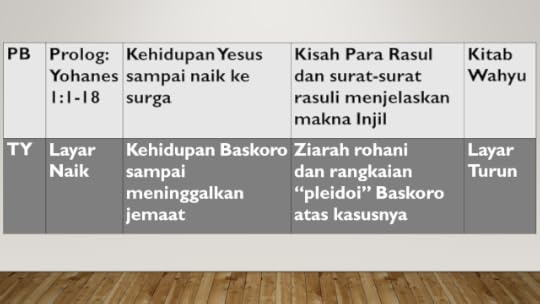

At the end, the structure of Temanggung, Yogyakarta is similar to the structure of the New Testament.

This section of the spiritual pilgrimage describes the process of change that Baskoro went through after leaving the church. The stages roughly follow The Five Stages of Grief / Loss. Because it involves a process of changing the mind, which involves the "battle" of two theological views (prosperity versus grace theology, you name it), what appears is more thought, not action. And, it was as if Baskoro was engrossed in talking to himself, a soliloqui — this is to illustrate how the Church has upheld the walls, not willing to open space for dialogue. ***

(Translated by Daniel Nugroho)

TEMANGGUNG TRILOGY

Published by Pustaka Patria: https://www.instagram.com/pustakapatria/

Buy now!

WA https://wa.me/6288216225472

Tokopedia: https://www.tokopedia.com/pustakapatria

Temanggung, Yogyakarta: Novel Ini Membongkar Sistem Kepemimpinan yang Bobrok di Gereja Kharismatik

Diwawancarai oleh Mikael Rinto, Arie Saptaji membeberkan proses kreatif penulisan Temanggung, Yogyakarta, novel ketiga dalam Trilogi Temanggung.

Apa tantangan utama penulisan Temanggung, Yogyakarta?

Novel ini berlatar kehidupan dan pelayanan di sebuah gereja kharismatik. Nah, gereja kharismatik, terutama pada awal kemunculan di Indonesia, dianggap aneh, dan bahkan sesat, oleh gereja mainstream. Orang Kristen saja menganggapnya aneh, bagaimana dengan orang yang bukan Kristen?

Jadi, tantangannya adalah bagaimana membuat novel ini dapat dipahami dan dicerna oleh kalangan pembaca yang luas. Saya menggunakan cukup banyak halaman untuk memaparkan praktik dan sistem kepemimpinan di gereja kharismatik.

Bagi teman-teman pembaca yang pernah terlibat dalam gereja kharismatik, saya membayangkan bagian ini dapat membuat mereka mengalami deja vu, senyum-senyum, nyengir, bernostalgia.

Bagi teman-teman pembaca yang belum pernah terlibat dalam gereja kharismatik, dan bagi teman-teman pembaca yang bukan beragama Kristen, saya berharap bagian ini dapat menjadi perkenalan yang memikat tentang keunikan dan kekhasan gaya hidup gereja kharismatik.

Pengalaman yang tertuang dalam novel ini mungkin asing bagi kebanyakan pembaca, tetapi semoga membukakan wawasan baru.

Apa ide dasar penulis novel ini?

Konflik dalam fiksi bisa berlangsung antara individu versus individu, individu versus alam, individu versus kelompok, dan sebaganya. Melalui Temanggung, Yogyakarta, saya hendak menggambarkan konflik antara Baskoro dan Gereja. Mungkin memang agak ganjil membayangkan Gereja sebagai tokoh, tetapi yang dimaksudkan Gereja di sini adalah tim kepemimpinannya. Jadi, ini adalah konflik Individu versus Kelompok.

Singkatnya, ini kisah perjalanan Baskoro terpikat oleh sebuah gereja kharismatik, terlibat di dalamnya, lalu tersadar, dan kemudian meninggalkan gereja yang ternyata mirip cult itu. Kisah perjuangan individu melawan dosa sistemik.

Agama umumnya ditempatkan sebagai jawaban dan solusi masalah; novel ini menempatkannya sebagai sumber masalah—tentu saja, ketika ajarannya diselewengkan dan disalahgunakan (dosa sistemik).

Masa kecil dan masa remaja Baskoro hanya disinggung sebentar. Apa kaitannya dengan ide dasar tentang konflik gerejawi tersebut?

“Dosa Masa Kecil”—membahas sedikit kenangan masa kecil, kejadian relatif penting yang mudah-mudahan menjelaskan latar belakang kecenderungan Baskoro untuk tertarik pada perkara kerohanian.

“Mimpi Basah Masa Remaja”—ini mewakili sebuah krisis kecil dalam hidup Baskoro: ketertarikan terhadap dunia politik yang layu sebelum bergembang. Lilis adalah wakil daya pikat politik yang numpang lewat dan segera (di-)padam(-kan). Ketika menjadi mahasiwa, Baskoro sudah apolitis.

Kondisi ini mengacu pada pemberlakuan NKK/BKK pada masa Orba, yang memberangus kegiatan politik di kampus. Ada yang menyebutkan, alternatif yang tersedia tinggal: olahraga, kesenian, kegiatan cinta alam, atau kerohanian. Nah, Baskoro, yang sebenarnya berjiwa seni, adalah contoh mahasiswa yang terhanyut ke dalam aktivitas kerohanian, dan dampak yang dialami olehnya.

Jadi, konflik utamanya baru mulai berlangsung setelah Baskoro bergereja dan aktif melayani?

Novel ini berusaha menggambarkan proses yang dialami Baskoro dari jatuh cinta mabuk kepayang pada Gereja (kepemimpinan), menganggapnya sebagai mutiara yang sangat berharga, serba mendukung apa pun kebijakan pemimpin, lalu mulai melihat borok-boroknya (dosa sistemik), mulai mempertanyakan sistem yang dijalankan, dan kemudian terungkap bahwa sistem itu layaknya sebutir kelereng yang rentan, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk membuangnya (meninggalkannya).

Jangka waktu yang sangat panjang diperlukan untuk menggambarkan proses tersebut, sekaligus menggarisbawahi daya cengkeram sistem kepemimpinan itu bagi para penganutnya. Kalau baru 2-5 tahun, mungkin orang meninggalkan gereja karena alasan egois atau personal. Juga, orang yang baru 2-5 tahun bergabung biasanya belum masuk sampai ke tim kepemimpinan inti sehingga belum bisa melihat dan mengalami jeroan sistem kepemimpinan itu. Namun, orang yang sudah mengabdikan hidupnya selama 20 tahun lebih di sebuah gereja, lalu meninggalkannya, tentu menimbulkan tanda tanya besar: MENGAPA? Itulah yang dipaparkan dalam novel ini.

Apa relevansi ide ini bagi kehidupan gereja saat ini?

Kisah dalam novel ini memang berlangsung dalam sebuah komunita gereja yang kecil. Namun, saya merasa ide dan visi ini penting dan sangat relevan dengan situasi saat ini, baik dalam Kekristenan maupun rasanya dalam kehidupan berbangsa. Kalau saya tidak keliru mengamati, fenomena semacam ini bukan hanya terjadi di kalangan Kristen, tetapi juga di dalam agama-agama lain. Pemimpin menggunakan agama, nama Tuhan, ayat-ayat Kitab Suci, untuk memperdayakan umat, bukan memberdayakan mereka.

Beberapa waktu lalu Tirto menurunkan laporan khusus tentang sisi gelap teologi kemakmuran dan fenomena megachurch, yang merusak kehidupan umat. Gereja sangat bersemangat menelanjangi dosa-dosa pribadi, tetapi nyaris bungkam terhadap dosa-dosa sosial. Gereja kehilangan suara kenabiannya. Mana suara gereja tentang isu-isu HAM atau lingkungan hidup, misalnya?

Novel ini memperlihatkan dampak kepemimpinan yang otoriter itu secara khusus dalam empat bidang:

· Doktrin atau ajaran. Umat diminta manggut-manggut, menerima begitu saja ajaran pemimpin tanpa sikap kritis. Budaya semacam ini menjadi lahan subur bagi berkembangnya cocokologi dan juga hoaks.

· Kekudusan hidup, dalam hal ini contohnya kasus pasangan hidup atau jodoh. Gereja campur tangan terlalu jauh dalam kehidupan pribadi, sampai mengurusi siapa yang layak dinikahi.

· Keuangan. Domba-domba yang selayaknya digembalakan, malah dieksploitasi.

· Pola kepemimpinan yang tidak sehat. Pemimpin selalu benar, tidak boleh disanggah, tidak boleh berbeda pendapat. Kalau ada yang berani berbeda, kira-kira akan mengalami nasib serupa yang dialami oleh Baskoro.

Semoga bisa jadi bahan perenungan bersama tentang bagaimana seharusnya menjalankan kehidupan beragama secara sehat.

Kenapa Trilogi Temanggung? Keterkaitan Temanggung, Yogyakarta dengan dua novel terdahulu hanya sekilas. Bisa dijelaskan?

Selain kesamaan latar (Temanggung dan Yogyakarta), kali ini juga ada keterkaitan kisah. Mirip dengan film trilogi Three Colors (Kieslowski), dalam Red (film terakhir), tokoh dari kedua film terdahulu (Blue dan White), muncul sekilas di bagian ending. Di sini, Sri (Warrior) dan Siwi (Dalam Rinai Hujan), muncul dalam porsi yang cukup signifikan.

Perjumpaan dengan Sri—dan juga sekilas dengan Siwi—dihadirkan sebagai penanda bahwa Baskoro mulai menjadi manusia “normal” lagi. Ia mulai melepaskan diri dari ikatan dengan tim kepemimpinan, bukan perpanjangan sistem mereka, yang memperlakukan orang di luar jemaat sekadar sebagai obyek penginjilan, untuk dijangkau dan direkrut sebagai anggota jemaat (kalau tidak berhasil, ditinggalkan). Ia mulai belajar lagi memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia.

Kenapa judulnya Temanggung, Yogyakarta?

Saya dapat inspirasi dari film Wim Wenders, Paris, Texas. Sebelum menonton filmnya, saya mengira kisahnya berlatar kota Paris di Eropa dan Texas di AS. Ternyata di Texas sana ada kota kecil bernama Paris. Nah, Temanggung, Yogyakarta saya bayangkan sebagai perjalanan tokoh kita dari Temanggung sampai Yogyakarta, (orang) Temanggung berjuang di Yogyakarta, (orang) Temanggung memandang Yogyakarta, dan seterusnya.

Novel ini terasa campur aduk: ada sisipan puisi, cerpen, esai, khotbah, email, dan sebagainya. Mengapa memilih format seperti itu?

Tokoh dalam novel ini bacaan utamanya Alkitab. Bacaan lain dianggap nomor sekian. Nah, saya tertarik menjajal format Alkitab tersebut dalam novel ini. Alkitab mengandung benar merah kisah penebusan agung, tetapi ditampilkan dalam mosaik kain perca berbagai genre tulisan—kisah, puisi, hukum, nubuatan, surat. Memuat kisah baik dan kisah buruk secara apa adanya. Saya merasa, menarik juga kalua model itu dipakai untuk menulis novel.

Bedanya, tentu saja, Alkitab ditulis oleh berbagai penulis dalam rentang waktu sekian milenium yang digerakkan oleh Satu Penulis Tak Terlihat (Roh Kudus); novel ini ditulis oleh satu penulis. Namun, seperti Alkitab juga, novel ini ditulis dari sudut pandang seorang pecundang, seorang buangan, seorang yang disingkirkan.

Hasil akhirnya memang tidak sepenuhnya mirip dengan struktur Alkitab, tetapi dapat dibandingkan dengan struktur Perjanjian Baru.

Bagian ziarah rohani ini menggambarkan proses perubahan yang dialami oleh Baskoro setelah meninggalkan gereja. Tahap-tahapnya secara kasar mengikuti The Five Stages of Grief/Loss. Karena menyangkut proses perubahan pikiran, yang melibatkan “pertempuran” dua aliran teologis (teologi kemakmuran versus teologi kasih karunia, sebut saja begitu), maka yang tampil pun lebih banyak pemikiran, bukan action. Dan, Baskoro seakan asyik ngomong sendiri, curcol—hal ini untuk menggambarkan bagaimana Gereja menegakkan tembok, tidak bersedia membuka ruang untuk berdialog. *** TRILOGI TEMANGGUNG diterbitkan oleh

Bagian ziarah rohani ini menggambarkan proses perubahan yang dialami oleh Baskoro setelah meninggalkan gereja. Tahap-tahapnya secara kasar mengikuti The Five Stages of Grief/Loss. Karena menyangkut proses perubahan pikiran, yang melibatkan “pertempuran” dua aliran teologis (teologi kemakmuran versus teologi kasih karunia, sebut saja begitu), maka yang tampil pun lebih banyak pemikiran, bukan action. Dan, Baskoro seakan asyik ngomong sendiri, curcol—hal ini untuk menggambarkan bagaimana Gereja menegakkan tembok, tidak bersedia membuka ruang untuk berdialog. *** TRILOGI TEMANGGUNG diterbitkan olehPustaka Patria: https://www.instagram.com/pustakapatria/

Dapat dipesan melalui

WA https://wa.me/6288216225472

Tokopedia: https://www.tokopedia.com/pustakapatria

December 17, 2020

Teenlit yang Membuatku Terbengong-Bengong

Seandainya sesuatu yang buruk menimpamu, percayalah, Tuhan turut bekerja dalam semua hal yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnta. Dan sejelek-jeleknya rumah kita, itu tempat yang paling aman untukmu pulang-bagaimanapun keadaanmu. (hal. 191)

Kalimat itu meluncur dari bibir bu Mujiyo dalam tayangan video yang masuk di Youtube dalam misi pencarian anaknya yang hilang; Siwi. Video tersebut dibuat Widi, adik Siwi dibantu teman-temannya, hingga sampailah mereka ke Jogja atas komentar dari Diah, sahabat baru mereka di dunia maya. Bab ini adalah bab-bab pertengahan mendekati akhir, dan bagaimana awal mula Siwi bisa hilang?

Siwi, gadis yang baru lulus SMA, merasa bosan dengan kehidupannya membantu ibunya menjaga warung. Ia ingin hidup lebih layak lagi, bekerja di kota, tak dinyana ia bertemu Sumarni yang dari segi dandanan seperti artis dan terlihat sukses. Siwi yang sudah dibakar mimpi-mimpi bersiap ikut dengan Semarni ke Jogja, tanpa pamit ibunya yang sedang layat di Parakan, hanya berujar pada adiknya ingin kerja di Jogja ikut Sumarni. Siwi juga diberi pilihan untuk menikah dengan Sunardi, ia menolaknya dan semakin bulatlah tekad Siwi.

Siwi harus membayar mahal impiannya dengan perlakuan Sumarni bersama teman lelakinya yang memberi obat tidur dalam minumannya ketika mereka sedang keluar membeli cemilan. Musibah yang telah terjadi membuat Siwi bertemu bu Gino yang hatinya bak malaikat, juga Jarot, mahasiswa yang memandang manusia tanpa embel-embel apa pun.

Apakah Siwi akan kembali pulang ke rumah? bagaimana nasib sumarni dan teman lelakinya? Dan bagaimana keadaan ibu Mugiyo, juga Widi dalam tahap pencarian Siwi? Apakah Jarot dan Siwi akan terlibat hubungan jauh? Beli bukunya temukan kisah-kisah apik di dalamnya.

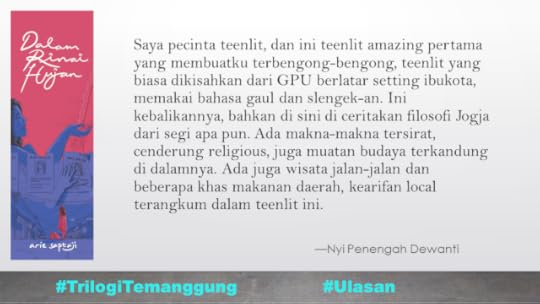

Saya pecinta teenlit, dan ini teenlit amazing pertama yang membuatku terbengong-bengong, teenlit yang biasa dikisahkan dari GPU berlatar setting ibukota, memakai bahasa gaul dan slengek-an. Ini kebalikannya, bahkan di sini di ceritakan filosofi Jogja dari segi apa pun. Ada makna-makna tersirat, cenderung religious, juga muatan budaya terkandung di dalamnya. Ada juga wisata jalan-jalan dan beberapa khas makanan daerah, kearifan local terangkum dalam teenlit ini.

Kekurangannya menurut saya ada pada tokoh bu Gino yang bak peri :D saya suka covernya, ada wajah yang tersembunyi di baliknya.

--Nyi Penengah Dewanti

* Ulasan ini berdasarkan Dalam Rinai Hujan (GPU, 2012). Novel ini diterbitkan ulang oleh Pustaka Patria (2020) bersama dengan dua novel lain dalam Trilogi Temanggung, yaitu Warrior dan Temanggung, Yogyakarta.

Teenlit yang Membuatku Terbengkong-Bengong

Seandainya sesuatu yang buruk menimpamu, percayalah, Tuhan turut bekerja dalam semua hal yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnta. Dan sejelek-jeleknya rumah kita, itu tempat yang paling aman untukmu pulang-bagaimanapun keadaanmu. (hal. 191)

Kalimat itu meluncur dari bibir bu Mujiyo dalam tayangan video yang masuk di Youtube dalam misi pencarian anaknya yang hilang; Siwi. Video tersebut dibuat Widi, adik Siwi dibantu teman-temannya, hingga sampailah mereka ke Jogja atas komentar dari Diah, sahabat baru mereka di dunia maya. Bab ini adalah bab-bab pertengahan mendekati akhir, dan bagaimana awal mula Siwi bisa hilang?

Siwi, gadis yang baru lulus SMA, merasa bosan dengan kehidupannya membantu ibunya menjaga warung. Ia ingin hidup lebih layak lagi, bekerja di kota, tak dinyana ia bertemu Sumarni yang dari segi dandanan seperti artis dan terlihat sukses. Siwi yang sudah dibakar mimpi-mimpi bersiap ikut dengan Semarni ke Jogja, tanpa pamit ibunya yang sedang layat di Parakan, hanya berujar pada adiknya ingin kerja di Jogja ikut Sumarni. Siwi juga diberi pilihan untuk menikah dengan Sunardi, ia menolaknya dan semakin bulatlah tekad Siwi.

Siwi harus membayar mahal impiannya dengan perlakuan Sumarni bersama teman lelakinya yang memberi obat tidur dalam minumannya ketika mereka sedang keluar membeli cemilan. Musibah yang telah terjadi membuat Siwi bertemu bu Gino yang hatinya bak malaikat, juga Jarot, mahasiswa yang memandang manusia tanpa embel-embel apa pun.

Apakah Siwi akan kembali pulang ke rumah? bagaimana nasib sumarni dan teman lelakinya? Dan bagaimana keadaan ibu Mugiyo, juga Widi dalam tahap pencarian Siwi? Apakah Jarot dan Siwi akan terlibat hubungan jauh? Beli bukunya temukan kisah-kisah apik di dalamnya.

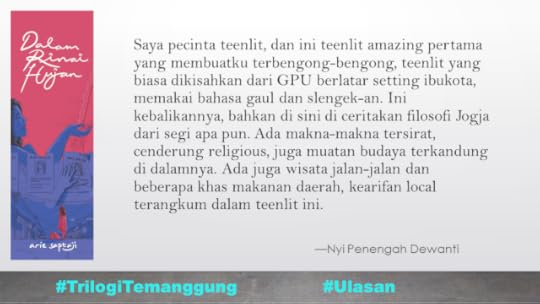

Saya pecinta teenlit, dan ini teenlit amazing pertama yang membuatku terbengong-bengong, teenlit yang biasa dikisahkan dari GPU berlatar setting ibukota, memakai bahasa gaul dan slengek-an. Ini kebalikannya, bahkan di sini di ceritakan filosofi Jogja dari segi apa pun. Ada makna-makna tersirat, cenderung religious, juga muatan budaya terkandung di dalamnya. Ada juga wisata jalan-jalan dan beberapa khas makanan daerah, kearifan local terangkum dalam teenlit ini.

Kekurangannya menurut saya ada pada tokoh bu Gino yang bak peri :D saya suka covernya, ada wajah yang tersembunyi di baliknya.

--Nyi Penengah Dewanti

* Ulasan ini berdasarkan Dalam Rinai Hujan (GPU, 2012). Novel ini diterbitkan ulang oleh Pustaka Patria (2020) bersama dengan dua novel lain dalam Trilogi Temanggung, yaitu Warrior dan Temanggung, Yogyakarta.

December 14, 2020

Kisah Siwi Gadis Temanggung yang Mengharukan

Saya membaca novel karya teman saya Arie Saptaji ini dengan penuh minat. Mengapa? Karena saya pernah baca novel tulisannya yang sebelumnya "Warrior Sepatu untuk Sahabat" dan novel perdananya itu menarik serta yang terpenting sederhana. Ya di tengah gempuran bacaan remaja yang sering menceritakan gadis kota lengkap dengan pernak-pernik dan kegenitan kota, asyik juga baca kisah gadis desa dengan latar pegunungan yang alami dan lugu.

Di novel keduanya Arie kembali menuturkan cerita tentang gadis desa nan lugu. Siwi tokoh novel "Dalam Rinai Hujan" ini gadis desa di Temanggung yang bersekolah di sebuah SMA di Parakan. Parakan kota kecil di barat Temanggung. Lika-liku anak sekolah SMA lengkap dengan teman-teman pergaulannya atau "peer group" nya diceritakan dengan runtut.

Masalah mulai muncul saat Siswi lulus SMA dan setengah menganggur. Kegiatannya hanya membantu berjualan di warung kecil ibunya. Desa yang dulunya nyaman lama-lama menjadi tempat yang membosankan. Hiburan satu-satunya televisi pun tak berhasil mengusir rasa jenuh Siwi. Dia mulai berangan-angan bekerja di kota yang gemerlap.

Gayung bersambut tak sengaja Siwi bertemu Marni gadis tetangga desa yang bekerja di Yogya. Marni yang tampil seksi dan modis memikat hati Siwi untuk ikut ke kota. Hanya pamit pada adiknya Widi tanpa restu ibu yang sedang pergi ke Parakan, Siwi pergi ke Yogya mengikuti Marni dan teman laki-lakinya.

Rupanya kepergian Siwi ke Yogya mengubah nasib dan perjalanan hidupnya. Siwi diperdaya dan akhirnya diperkosa oleh teman Marni. Untunglah saat kebingungan, kelelahan, dan akhirnya pingsan Siwi ditolong seorang penjual nasi goreng yang baik hati Bu Gino. Bu Ginolah yang akhirnya menampung Siwi dengan memberi tumpangan untuk tinggal di rumahnya. Bahkan memberi pekerjaan di warung nasi gorengnya.

Siwi yang masih trauma dengan kejadian tragis yang menimpanya pelan-pelan dihibur dan dinasehati oleh Bu Gino. Ada pula tokoh Jarot mahasiswa yang bekerja sambilan menjadi tukang fotokopi. Jarot yang setia menemani dan mengantar Siwi keliling Yogya. Pelan-pelan luka hati dan trauma jiwa Siwi sembuh.

Sementara di rumah Bu Mujiyo ibu Siwi dan Widi adiknya kebingungan melacak Siwi. Apa lagi telepon genggamnya tertingggal sehingga tak dapat dihubungi. Pencarian Bu Mijiyo ke Yogya melacak alamat Marni tak berhasil.

Widi dan teman-teman sekolahnya tak mau tinggal diam. Mereka berupaya mencari Siwi dengan cara membuat blog. Blog ini mendapat tanggapan dari Diah di Yogya. Mereka pun bersama-sama membuat selebaran dan dipasang di temapt-tempat yang strategis di Yogya, termasuk dititipkan di warnet.

Sampaikah selebaran ini ke tangan Siwi? Silakan cari jawabannya di novel "Dalam Rinai Hujan".

Arie Saptaji yang lahir dan besar di Ngadirejo Temanggung ternyata tak melupakan tanah kelahirannya. Novel dengan latar Temanggung, Parakan dan sebuah desa yang ada di sana. Suasana desa yang guyup tergambar dengan intens. Demikian juga latar Yogya yang merupakan kota tempat penulisnya menuntut ilmu sekaligus bermukim sekarang. Tak heran tempat-tempat di Yogya dideskripsikan dengan meyakinkan. Termasuk filosofi Tugu, Sitihinggil Keraton, Gunung Merapi, dan Segara Kidul atau laut selatan. Demikian juga tentang Selokan Mataram. Kali Code, Kali Gajah Wong.

Barangkali yang luput ditulis dan dijadikan latar cerita adalah UNY atau IKIP Yogyakarta. Arie lebih memilih UGM sebagai tempat kuliah Jarot teman Siwi. Tempat dan alur berjalinan dengan harmonis. Bagi yang pernah tinggal di Yogya atau orang Yogya tentu akrab dengan tempat-tempat yang dituturkan. Termasuk Bukit Bintang rumah makan di ketinggian untuk menikmati malam yang sedang ngetop di Yogya.

Keharuan, rasa sakit, luka dari Siwi mengalir pelan-pelan ke benak dan batin pembaca. Saya bahkan ikut meneteskan air mata saat Siwi di warnet melihat ibunya di video yang ditautkan ke blog. Siwi sempat mengirim kaos untuk Widi namun tak mencantumkan alamat. Maka timbullah ide untuk membuat video balasan surat untuk Siwi. Ibunya berbicara di video seolah-olah sedang berbicara dengan Siwi. Cerita tentang Siwi yang melihat sang ibu ini sukses membuat saya terharu, inilah adegan paling mengharukan!

Alhasil, ini novel remaja atau TeenLit yang layak juga dibaca kita yang sudah melewati masa remaja. Bukunya juga bersampul bagus dengan gambar wajah di balik kaca yang tertetesi air hujan. Bukunya seukuran buku saku, mungil dan tidak tebal. Saya baca dalam waktu dua hari. Sehari saat antri di BCA dan esoknya sengaja saya selesaikan karena ingin mengulasnya.

Novel ini menghibur, meninggalkan jejak di hati. Apa pun yang menimpa kita ada Tuhan yang senantiasa menerima kita dengan penuh kasih. Tak ada yang luput dari rencanaNya. Baik dan buruk suatu peristiwa tentu ada hikmahnya, demikian kata tokoh Bu Gino. Kita setuju dengan Bu Gino kan?

--Bude Binda

Banjarnegara, Selasa 18 Desember 2012

* Ulasan ini berdasarkan Dalam Rinai Hujan (GPU, 2012). Novel ini diterbitkan ulang oleh Pustaka Patria (2020) bersama dengan dua novel lain dalam Trilogi Temanggung, yaitu Warrior dan Temanggung, Yogyakarta.

December 10, 2020

Seperti Bukan Teenlit

Bila Anda menyukai Children of Heaven, film Iran besutan sutradara Majid Majidi, kemungkinan besar Anda akan menyukai Warrior. Bila Children of Heaven berkisah tentang lomba lari, maka Warrior berkisah tentang lomba gerak jalan. Dua-duanya tertutur bersahaja. Dua-duanya tentang sepatu usang layak buang. Dua-duanya beralur cerita sederhana. Keluarga yang terkisah di dalam keduanya adalah keluarga yang tampak biasa menderita, seperti yang tertampil pula dalam sinetron Keluarga Cemara karya Arswendo Atmowiloto.

Sri Suryani, anak seorang janda yang bekerja sebagai pembuat lopis dan pekerja serabutan, suatu ketika gembira sekaligus sedih ketika namanya tersebut sebagai salah satu peserta lomba gerak jalan di SMP Negeri Ngadirejo. Gembira karena terpilih, sedih karena sepatunya yang bermerek Bibos kini sudah berlubang: menampakkan ujung jari kelingkingnya. Kesedihan ini membuatnya memikirkan beberapa alternatif untuk mencari sepatu baru merek Warrior yang ngetren waktu itu: menabung, meminta ibu (yang dipanggilnya "simbok"), atau meminjam teman.

Ketiganya tidak mungkin. Alternatif pertama dan kedua jelas karena alasan ekonomi. Yang ketiga? Suatu ketika simboknya pernah meminjam kain milik tetangga, yang kemudian terbakar seterika. Kepada tetangga itu simbok berjanji mau mengganti, namun si tetangga menyatakan itu kain dari Jakarta. Menggantinya sampai harus membeli di Jakarta? Mana mampu simbok. Malu dia bila meminjam.

Di luar tiga alternatif itu, tak terduga, Sri justru mendapat pekerjaan! Ibu Lisa, sahabat Sri, terkesan dengan kemampuan Sri membuat kue. Ya, bakat turunan! Celengan ayam Sri pun makin banyak terisi recehan. Namun, tabungan dari hasil keringatnya itu, suatu ketika harus ia lepaskan. Seorang sahabatnya yang lain, bernama Jono, harus dioperasi dan membutuhkan biaya yang besar.

Warrior adalah sebuah kisah yang sarat pelajaran moral. Tanpa menggurui, penulisnya hendak menunjukkan apa arti persahabatan, pengorbanan dan ketabahan dalam menjalani derita hidup yang dialami seorang remaja putri. Penulis tampak amat lihai menampilkan isi dan pergulatan benak Sri lewat diksi yang dipilihnya dalam kalimat demi kalimat. Sebuah contoh, ketika Sri bimbang memikir-mikir alternatif apa yang harus dia utamakan, dia mengeluarkan celengan dari lemari pakaiannya. Dinyatakan di sana bahwa "… ia tak punya ide bagaimana bisa mendapatkan uang ekstra untuk mengisi perut ayam rakus itu agar bisa sarat." Kalimat yang amat bernas, bukan?

Selain diksi yang berbobot, penulis menunjukkan bahwa dirinya amat dekat dengan berbagai khasanah literatur dan bahkan sejarah. Namun sayang, literatur, fakta sejarah (atau hasil riset) dan wacana yang tertampil di dalam buku ini rasanya terlalu melelahkan untuk disimak. Mereka terkesan dipaksakan untuk ada dan dikait-kaitkan dengan jalan cerita.

Sebutlah literatur, wacana, atau fakta-fakta tentang Adam Malik, Judith Resnik dan Discovery-nya, Karl May lewat Old Shatterhand-nya, serial Little House on the Praire, artikel reflektif tentang wayang mbeling berjudul Bima Melacak Tirtapawitra, mendaratnya VOC di Indonesia, Reformasi Protestan, semuanya tercampur aduk dalam kisah Sri ini. Memang, sisi baiknya adalah pembaca mendapat aneka pengetahuan yang mungkin saja bagi mereka merupakan hal baru. Tapi, perlu diingat, ini kan cerita fiksi.

Bolehlah cerita-cerita legenda seperti Buto Ijo dan Timun Emas, Pangeran Singonegoro dan Ki Lurah, Ande-Ande Lumut, Kleting Kuning dan Cindelaras ikut nebeng, sebagai upaya mulia penulis untuk mengingatkan kembali keberadaan mereka dalam literatur kuno Indonesia; sekaligus menarik relevansi dan implikasi kisah-kisah tersebut dalam diri dan kehidupan Sri. Namun, fakta-literatur-wacana tadi? Rasanya kok kurang signifikan dalam perannya menunjang keutuhan cerita. Pembaca dapat bosan dengan semua penjejalan itu.

Bagian yang mungkin bisa menggantikan jejeran fakta-literatur-wacana tadi adalah eksplorasi atas hubungan antar-tokoh dalam cerita. Dalam bagian awal cerita ini, disebut bahwa ini semua merupakan "sekelumit kenangan tentang Ngadirejo, Temanggung dan tahun 1980-an". Walaupun di halaman hak cipta disebutkan bahwa kisah ini fiktif, tapi "sekelumit kenangan" itu rasanya akan lebih pas bila lebih banyak terawarnai dengan dinamika hubungan antar-tokoh. Bukankah yang biasanya menjadi penghias utama sebuah kenangan adalah jatuh-bangun-pasang-surut hubungan kita dengan orang lain, dan bukan deretan fakta-literatur-wacana yang berbaris tadi?

Terlepas dari kekurangperluan yang terjabar di atas, sisi lain yang bisa dijadikan catatan bagi penulisan fiksi, khususnya teenlit adalah keseriusan penulis dalam menyampaikan cerita. Penulis tampak sangat rapi menjalin kisah. Seorang penulis teenlit di halaman sampul menyatakan bahwa Warrior seperti classic teenlit. Lebih jauh, bila kita memperhatikan teenlit yang ada pada saat ini, rasanya Warrior seperti bukan teenlit karena teenlit Indonesia pada umumnya berisi kisah cinta monyet, dialog lu-gue, dengan latar gaya hidup serba hedonis nan metropolis. Warrior beda. Warrior, tanpa bermaksud mencela: lebih ndeso. Sangat ndeso malah. Sangat ndeso, namun tergarap sangat liris. Itulah yang terpenting untuk diperhatikan. Arie Saptaji adalah penulis yang melihat dengan jeli dan menggerapai dalam-dalam: sebuah kehidupan yang hendak ditampilkannya. Ia juga memaknai geliat jiwa tokohnya, utamanya Sri, dengan lebih peka. Novel ini amat jauh dari kesan terburu-buru dalam penggarapannya.

Tak selamanya hanya kehidupan perkotaan yang diangkat dalam teenlit atau sinetron menjadi inspirasi bagi para remaja. Buktinya, orang kini juga menyukai Laskar Pelangi-nya Andrea Hirata (yang konon, di blog Warrior, juga dipakai sebagai salah satu acuan dalam merekonstruksi cerita) yang diangkat dari pedalaman Bangka Belitong puluhan tahun silam. Dengan demikian, langkah Gramedia sangat baik dan patut dipuji dalam menghadirkan teenlit yang berbeda ini dalam kategori teenlit. Semoga, target pembacanya, yaitu kaum muda, lewat teenlit ndeso ini dapat menangkap pesan penting yang berharga dan berguna.***

~Sidik Nugroho

* Ulasan ini berdasarkan Warrior: Sepatu untuk Sahabat (GPU, 2007). Novel ini diterbitkan ulang oleh Pustaka Patria (2020) bersama dengan dua novel lain dalam Trilogi Temanggung, yaitu Dalam Rinai Hujan dan Temanggung, Yogyakarta.

December 7, 2020

Teenlit dengan Gaya Tutur yang Apik

Tanggal 21 Februari kemarin gue diundang GPU untuk acara talkshow di toko buku Gramedia Botani Square Bogor, dan untuk kedua kalinya gue ketemu Mas Arie Saptaji, yang kali ini juga ikut mempromosikan teenlit terbarunya berjudul “Warrior: Sepatu untuk Sahabat”. Langsung dong nodong tandatangan sama penulisnya.

Setiba di rumah gue langsung baca (sayangnya nggak bisa selesai dalam satu hari karena kerjaan gue masih menumpuk). Baru baca setengah buku aja, beberapa kalimat dan gaya bertutur Mas Arie udah bikin gue meleleh. Yup, Mas Arie piawai sekali menggambarkan situasi dan mendeskripsikan sesuatu, yang jadi kelemahan gue dalam bertutur kisah selama ini.

Salah satu kalimat deskripsi yang jadi favorit gue adalah ini: “Bunyi air yang menetes-netes di ceruk gua dan menggemericik di sepanjang sungai kecil, ditingkahi cericit burung di balik dahan pohon-pohon yang rindang, merengkuh mereka dalam atmosfer yang adem, purba, dan misterius.”

Menurut gue, untuk bacaan berlabel teenlit, buku Mas Arie ini sungguh luar biasa. Selain bahasanya indah, tokoh Sri dalam buku ini juga bukan seperti tokoh2 kebanyakan di teenlit lain. Sri anak seorang bakul lopis, hidup sederhana cenderung kekurangan, tekadnya dan akhlaknya sungguh terpuji. Kisah Sri sederhana sekali. Hanya masalah dia nggak punya uang untuk beli sepatu Warrior, merk yang sedang ngetop pada tahun 80-an.

Bagi remaja tahun 80-an (seperti gue, tentunya, tau kan umur gue berapa?) pasti banyak sekali kejadian di buku ini yang bakal jadi nostalgia. Ngeri mendengar berita tentang Petrus, gerhana matahari total, peluncuran Discovery, dan lain-lain, termasuk betapa ngetopnya sepatu Warrior zaman gue SMP/SMA dulu.

Banyak pengalaman Sri yang bisa gue samakan dengan pengalaman gue dulu. Sepatu yang bolong (meski sepatu Sri bolong di kelingking sedangkan sepatu gue bolong di jempol) hanyalah salah satunya. Gue juga ‘anak gunung’ yang berasal dari keluarga menengah, sehingga beli sepatu cuma bisa setahun sekali. Seperti Sri, gue pernah jadi anggota pasukan gerak jalan yang bakal ikut lomba dan masalah yang sama terjadi pada gue juga: sepatu bolong. Karena memang belum tiba waktunya untuk minta ‘jatah preman’ ke ortu, gue sempet bingung dari mana duit buat beli Warrior baru? Yup, sepatu itu pula yang dinobatkan jadi sepatu seragam untuk gerak jalan zaman gue SMP dulu. Karena dulu gue rajin bikin kartu ucapan, gue bikin lah banyak2 dan gue jual ke temen2 sekolah. Hasilnya, uang 8000 perak bisa buat beli sepatu Warrior! Memang sih, beberapa ribu rupiah akhirnya nodong ke ortu buat nambahin, tapi tetep ortu gue senang karena gue mau usaha sendiri.

Gerhana matahari total, seperti pengalaman Sri, waktu itu banyak yang ketakutan dan malah mengurung diri di rumah. Tapi alhamdulillah, ortu gue malah ngajak anak2 mereka langsung berangkat ke Borobudur khusus buat menyaksikan peristiwa alam seumur hidup ini. Ya mana ada orang yang hidup sampe usianya 400 tahun? Sampe gerhana matahari total berikutnya? Situasi yang digambarkan Mas Arie di buku ini betul2 persis seperti yang gue alamin di Borobudur. Dan adik gue pake acara nangis segala karena tiba2 bumi jadi gelap gulita di siang bolong…hehehe.

Cara bertutur Mas Arie yang menggunakan beberapa istilah Jawa juga familier, meski yang gue pakai adalah bahasa Sunda. Di kota kecil macam Bogor (seperti di Ngadirejo, Temanggung, tempat kisah Sri terjadi) orang2 bicara dengan bahasa daerah. Campur2 lah dengan bahasa Indonesia. Yang nggak bisa bahasa Jawa nggak perlu khawatir, karena di halaman belakang ada glosari.

Benar kan? Bahasa yang indah dan baik bukan hanya untuk karya sastra dewasa. Sebuah teenlit pun bisa dinikmati dengan gaya bertutur yang apik. Kisahnya memang sederhana, emosi pembaca memang tidak dibuat naik-turun drastis, tapi ini betul2 bacaan yang layak dinikmati remaja sekarang maupun ‘mantan’ remaja tahun 80-an. Kisah Sri adalah kisah kita semua, masalahnya betul2 bersahaja dan bisa kita temui di kejadian sehari-hari. Yang sangat jarang gue temui adalah sebuah teenlit yang cara berceritanya bisa bikin gue meleleh seperti ini.

Kudos, Mas Arie! Empat bintang dari lima untuk buku ini.

--Poppy D. Chusfany, penulis The Bookaholic Club.

* Ulasan ini berdasarkan Warrior: Sepatu untuk Sahabat (GPU, 2007). Novel ini diterbitkan ulang oleh Pustaka Patria (2020) bersama dengan dua novel lain dalam Trilogi Temanggung, yaitu Dalam Rinai Hujan dan Temanggung, Yogyakarta.

December 3, 2020

Kental dengan Budaya Jawa

Sri adalah gadis sederhana asal Desa Ngadirejo. Cewek paling jago olahraga di sekolahnya tersebut terbilang ayu, namun memiliki pribadi tertutup dan cenderung sensitif. Tak banyak yang bisa mengerti jalan pikirannya. Mungkin, itu disebabkan Sri selalu merasa berada di tempat dan waktu yang salah.

Sri memang memiliki otak cukup encer. Posisi di SMP favorit di kabupatennya berhasil didapatnya. Sayang, lingkungan SMP tersebut dirasa kurang kondusif untuk Sri. Kawan-kawannya lahir dari keluarga berada, sedangkan Sri tidak.

Sang ibu hanya berjualan lopis di pasar. Sepeninggal ayahnya, si Mbok harus jadi tulang punggung keluarga. Menjadi penjual kue lopis adalah satu-satunya pilihan.

Suatu ketika, Sri terpilih sebagai salah satu duta sekolah untuk mewakili SMP Ngadirejo dalam lomba gerak jalan. Apakah Sri senang karena terpilih? Jawabannya, tidak sama sekali. Bukan apa-apa, tapi Sri tidak memiliki sepatu yang layak untuk ikut lomba.

Sepatunya berlubang. Selain itu, sepatu satu-satunya tersebut terlihat tak laik digunakan jalan. Mau minta dibelikan oleh si Mbok, hati Sri meronta tidak tega. Tebersit keinginan mengundurkan diri dari tim gerak jalan.

Kekuatan motivasi sang sahabat, Lisa, mampu menumbuhkan semangat baru bagi Sri. Penyusunan rencana dilakukan. Sri dan Lisa memikirkan alternatif cara mendapatkan sepatu baru.

Alternatif pertama, Sri harus mulai menabung, mencari pekerjaan sepulang sekolah, dan mengirit uang saku. Alternatif kedua adalah meminjam sepatu teman lainnya. Untuk saran terakhir, Sri keberatan. Dia trauma dituduh merusak barang pinjaman seperti yang pernah dialaminya dulu.

Bersama sahabatnya, Lisa yang ketua OSIS itu, Sri berusaha mencari uang untuk membeli sepatu. Tapi, saat uang tersebut terkumpul, ada lagi halangan lain yang menghambat langkahnya.

Sang penulis, Arie Saptaji, sukses menyematkan kekentalan budaya Jawa dalam novel ini. Kesederhanaan hidup dan penggalan kisah pewayangan terbilang unik untuk kelas bacaan teenlit, warna baru untuk khazanah novel Indonesia. Belum banyak yang melakukan langkah serupa. (car)

Sumber: Jawa Pos Online, Senin, 07 Jan 2008

* Ulasan ini berdasarkan Warrior: Sepatu untuk Sahabat (GPU, 2007). Novel ini diterbitkan ulang oleh Pustaka Patria (2020) bersama dengan dua novel lain dalam Trilogi Temanggung, yaitu Dalam Rinai Hujan dan Temanggung, Yogyakarta.

November 30, 2020

Catatan Remaja 80-an

Dari bumi Ngadirejo ini, ke langit mana engkau akan mengangkasa meraih bintangmu, Sri? (hal/ 57)

Ke langit yang bersahaja tanpa bintang-bintang. Asalkan tidak mendung dan hujan, cukuplah. Begitulah cita-cita sederhana seorang remaja dari desa.

Membaca buku ini saya jadi teringat Children of Heaven, film tentang anak terbaik produksi Iran yang diputar dalam Jiffest beberapa tahun lalu. Kisahnya mirip, anak yang mendaftar untuk ikut lomba lari karena hadiahnya adalah sepatu baru, yang akan dia hadiahnya kepada adiknya.

Ceritanya sederhana. Dibuka dengan kisah Sri Suryani, siswi kelas 2 SMP Negeri Ngadirejo, yang khawatir ketika ia terpilih menjadi salah satu anggota lomba gerak jalan sekabupaten Temanggung. Apa masalahnya? Ya itu tadi. Sepatu. Sepatunya bolong. Kalau dipakai latihan, tampilan sepatunya pasti lebih buruk di hari H. Ia perlu sepatu baru. Sepatu Warrior, yang tahun 80-an adalah sepatu yang mungkin paling popular di seluruh sekolah di nusantara ini. Sepatu hitam dengan bahan kain, berhak nyaris rata, dengan tali putih.

Untuk membeli yang baru, rasanya berat. Tentu saja. Sri anak yatim. Ibunya seorang penjual ketan, lopis, tiwul, gerontol (penganan dari jagung yang direbus), dan sesekali menerima upah cuci setrika tetangga. Mereka tinggal di rumah yang hanya sekamar luasnya, dengan lantai tanah yang sudah mengeras. Tapi Sri tidak putus asa. Ia bertekad untuk membeli sepatu dari hasil keringatnya sendiri. Pintu demi pintu terbuka. Lika-liku hingga akhirnya ia mendapatkan sepatu itu, sungguh klasik dan lembut, mengharukan. Seperti yang dikatakan Paulo Coelho, ketika seseorang bertekad untuk meraih sesuatu, alam semesta akan dengan serta-merta berkompromi untuk membantu.

Dunia yang damai

Remaja menempati sisi dunia yang aktif, dipenuhi kegembiraan dan kenakalan khas yang dimaklumi orang dewasa. Di tangan seorang Arie Saptaji, remaja ada di dunia yang damai dan menyenangkan. Yang baik akan diberi penghargaan, yang nakal akan dihukum. Arie rajin berpesan moral. Ia melukiskan persahabatan indah Sri dan Lisa yang berjalan mulus, nyaris tanpa konflik. Kesabaran Sri yang teguh dalam menanti apa yang diperlukan, melukiskan kebersahajaan khas orang kecil yang sadar diri akan keterbatasannya.

Ada tokoh antagonis, yaitu Titin. Sebenarnya bila tokoh ini dibangun sebaik Sri, mungkin akan lebih mempertegas hitam putih cerita. Namun sayang, ia dimunculkan sekedarnya. Tiba-tiba menjadi pecundang ketika menolak Lisa yang meminta untuk meminjamkan sepatu Warriornya untuk Sri. Titin pun ‘dihukum’.

Arie memilih bahasa yang sopan dan anggun untuk ukuran remaja sekarang, dibandingkan majalah remaja Gadis, Aneka, Hai, misalnya. Memang jadi terkesan membosankan. Namun kelebihan Arie, ia menghadirkan istilah dan suasana Jawa yang kental, sehingga memberi kedekatan tertentu pada masyarakat tertentu. Bukan itu saja. Dengan cara menggiurkan pengarang asal Yogya ini mencatat kuliner khas sego gono atau empis-empis--hidangan serbalombok yang dicampur tempe bongkrek, tahu, ikan asin.

Catatan remaja 80-an

Secara emosi, saya curiga buku ini terlalu ‘canggih’ untuk remaja, secara ia termasuk pada ragam teenlit. Kisah ulang peluncuran pesawat Discovery ke angkasa tahun 1985, apakah menarik bagi remaja sekarang? Atau tokoh Adam Malik dengan ‘Semua bisa diatur’-nya yang popular waktu itu atau pelari Jesse Owen, sprinter Purnomo, Kartini, Indira Gandhi?

Belum lagi pilihan kata yang tergolong ‘tinggi’ bagi remaja seperti cergas, bernas, memunggah, kampium, menukilkan, zaman edan, berdompol-dompol, sumarah, legawa, cangkriman, pitik walik, membuhulkan, jembar, didapuk, mencatu.

Saya berpikir orang dewasa yang masa remajanya sekitar tahun 80-an, mungkin akan tersenyum geli saat diingatkan lagu Untuk Sebuah Nama yang dilantunkan (almarhum) Pance Pondaag atau iklan ‘Epilepsi, bukan penyakit turunan dan tidak menular’, lalu, ajakah ‘Kita main bola lagi yuk, Di!’. Atau juga jargon mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga atau istilah GN-OTA.

Bagi remaja masa kini, mungkin hatinya takkan tergetar saat mengetahui harga sepatu Warrior yang diimpikan Sri ‘hanya’ berharga 8 ribu rupiah, yang bahkan tidak cukup untuk membeli satu pake nasi di Mc Donald’s. Bagaimana pun, buku ini tetap asyik untuk dibaca. Seperti pendapat Luna Torashyngu, salah satu endorser buku ini, ini adalah karya klasik untuk remaja.

ita siregar, jan 2008

* Ulasan ini berdasarkan Warrior: Sepatu untuk Sahabat (GPU, 2007). Novel ini diterbitkan ulang oleh Pustaka Patria (2020) bersama dengan dua novel lain dalam Trilogi Temanggung, yaitu Dalam Rinai Hujan dan Temanggung, Yogyakarta.

November 26, 2020

Ini bukan kisah cinta; ini kisah Cinta

Pertama kulihat labelnya... Teenlit... ha ha ha... asyem! Ini bacaan para ababil, pikirku

Lalu, ada satu kalimat aneh di sampul belakangnya, Ini bukan kisah cinta; ini kisah Cinta.

Walahhhh... apalagi ini?? Bukannya kisah cinta yang biasa di teenlit itu pasti soal... anak ababil, cantik-tampan, galau, sakit parah mau mati, imajinasi liar, dan sejenisnya... emangnya kisah Cinta macam apa yang bisa ditawarkan sebuah buku seperti ini.

Aku membacanya dan mulai cengar cengir sendiri waktu mendapati berbagai kosakata jawa di buku ini: ndesit, rewang, kere munggah bale, rudapeksa, ketiban sampur, tumbu entuk tutup... dan banyak lagi... heeeeee...

Jalan cerita tentang seorang anak desa yang galau setelah lulus SMA, mencoba mencari pengalaman, terkena kemalangan, ditolong orang, ... ah... cerita yang wajar... biasa wae.

Eitsss! Tunggu! Aku menemukan sebuah lagu kepasrahan yang dinyanyikan oleh Bu Mujiyo yang Siwi, anaknya pergi dari rumah

Neng gunung wah neng ngare

Gusti Allah ana

Nyanga ngendi paranmu

Mesthi ana uga

Endi kang dadi cipta

Lan usiking ati

Kabeh mesti kapirsan

Ing Allah Hyang Widi

Sebuah lagu kepasrahan. Sebuah lagu pengharapan. Bahwa dimanapun kita berada-di puncak gunung kebahagiaan, di lembah kelam kedukaan-Tuhan senantias menyertai kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan bukan hanya keberadaan kita, tetapi juga gelisah gulana hati kita, Tuhan mempedulikannya. Dan dalam kepeduliaanNYA, Dia memelihara kita.

Pencarian Bu Mujiyo... Wah!

Upacara yang dilakukan bu Gino untuk Siwi... wah!

Widi dan teman-temannya... wah!

Lalu bab terakhir ini...

Angin adalah agen yang misterius. Ia menemalikan perasaan orang-orang yang senasib dengan benang-benang yang halus dan dingin. Dalam bisikannya ia mengingatkan: bahwa kejadian-kejadian buruk tidak mendefinisikan kehidupan kita. Mereka-kejadian-kejadian buruk itu-hanyalah cara-cara kasar untuk memalingkan pandangan kita dari keindahan... Dan bahwa kita tidak perlu berusaha untuk dicintai-kita hanya perlu memberikan diri untuk dicintai, untuk menyambut cinta.

Ups! Aku batalkan pendapatku tentang buku ini hanya cocok untuk ababil.

Jika ada yang butuh referensi buku sederhana namun menyentuh tentang pencarian Cinta,... aku pikir buku ini sangat tepat untuknya! Bukan hanya untuk ababil, tetapi untuk siapapun. Sungguh!

Waw! Beneran ini bukan kisah cinta; ini kisah Cinta!

--Sri Rejeki Swandayani

* Ulasan ini berdasarkan Dalam Rinai Hujan (GPU, 2012). Novel ini diterbitkan ulang oleh Pustaka Patria (2020) bersama dengan dua novel lain dalam Trilogi Temanggung, yaitu Warrior dan Temanggung, Yogyakarta.