Arie Saptaji's Blog, page 2

May 3, 2024

Orang Besar dan Pelintas

Para penulis lain berbela sungkawa

Menampilkan foto akrab dan kenangan bersama

Menunjukkan keterhubungan dan perkawanan

Dalam sirkel kepenulisan

Dalam momen seperti itu aku disadarkan

Betapa aku hanya pelintas

Lebih sering nonton dari kejauhan

Belum punya tempat

Belum masuk sirkel

Belum dapat pengakuan

Dalam jagad kepenulisan

Bernama sastra Indonesia

Segala upayaku sejauh ini

Belum terhitung

Belum tercatat

Di lembaran petanya

Di satu sisi, aku kurang tekun, kurang gigih, kurang fokus

Di sisi lain, karya-karyaku

Dengan segala upaya belajar dan berlatih

Belum mencuat

Dan terhimpun dalam khasanah yang terlupakan

Pertanyaannya: masihkah

Aku berambisi untuk masuk

Untuk melecut diri

Mencatatkan nama: di sirkel itu?

Atau, cukupkah aku puas

Hidup dengan sirkel kecil

Dengan karya-karya kecil

Tanpa ketenaran

Tak jadi topik perbincangan

Jadi pelintas biasa

Dan sangat boleh jadi

Tak dikenang-kenang

Ketika aku pergi?

Ini bukan sajak sentimentil

Ini sajak tahu diri

Menata ambisi

Sebelum kelak menyusul mati

February 9, 2024

Pemilu Masa Orde Baru

SHP Perangko Pemilu 1987 (Sumber: https://m7network.wordpress.com)

SHP Perangko Pemilu 1987 (Sumber: https://m7network.wordpress.com)PEMILU 1987. Pemilu pertamaku. Pemilu yang memancing gairahku untuk ikut larut dalam hura-hura kampanye sekaligus Pemilu yang memadamkan minatku untuk berkecimpung dalam urusan politik.

Sebagai bagian dari kaum minoritas Kristen, tidak terpikir olehku untuk memilih Partai Hijau. Pilihan yang tersisa tinggal Partai Kuning atau Partai Merah. Kuning adalah kepastian. Kuning adalah kejayaan, kebesaran, dan kemenangan. Kampanyenya megah, kolosal, tetapi juga santun, tertib, dan formal. Langkah penuh keyakinan sang juara bertahan bahwa dalam pertandingan kali ini dia pula yang bakal keluar sebagai pemenang. Tak tergantikan.

Mungkin justru karena itu, Merah malah tampak menggoda. Sadar dirinya toh bakal kebagian jatah sebagai juru kunci, ia berkelit untuk mencuri nilai di sana-sini---kemenangan-kemenangan kecil yang sudah menggembirakan jika berhasil membikin si Kuning meradang. Pasukannya tidak banyak, tetapi lebih berdenyut dengan daya hidup, lebih gegap dalam bersorak, lebih urakan, lebih garang, lebih menggelegak. Kecil dan ditakdirkan untuk kalah, tapi tak hendak digilas begitu saja. Dan, karenanya, memikat darah muda yang bosan dengan kemapanan kaum tua.

Di kampungku daya pikat itu secara khusus terwakili oleh Lilis, putri sulung pentolan Partai Merah sekaligus kepala sekolah SMP swasta favorit. Saat ujian kesenian, ketika siswa lain masih menampilkan tari tradisional atau paling jauh tari kreasi baru, Lilis dan gerombolannya menggebrak dengan tari disko diiringi Dancing Queen-nya ABBA. Orang sekampung sudah berjejalan melongok sejak mereka menggelar latihan di salah satu ruang kelas. Pada hari-H, mereka tampil dengan kostum gemerlap yang membikin penonton bergejolak. Para penari pria mengenakan celana cutbray ala A. Rafiq dan kemeja lengan panjang dengan kancing di dada dibiarkan terbuka. Penari wanita mengenakan sepatu bot, celana pendek ketat, dan atasan you-can-see bertaburan manik-manik gemerlap dan belahan dada yang nyaris terjun bebas. Seingatku, baru kali itu orang kampungku begitu tersedot minatnya menonton pertunjukan tarian, nyaris tak kalah dengan gairah mereka saat menonton jathilan atau orkes dangdut. Sampai bertahun-tahun orang masih ingat dan menyebut-nyebut “diskonya Mbak Lilis”.

Cemerlang betul gagasan menjadikan Lilis, yang saat itu sudah mahasiswa dan penampilannya kian menggelora, ujung tombak kampanye puncak Partai Merah. Ia tampil begitu mbois: sepatu berhak tinggi, celana kulit hitam ketat, kaus merah, dibungkus jaket kulit yang sewarna dengan celananya, dan rambut ikal sepundak. Ia laksana kupu-kupu hitam melenggang anggun di antara gerumbul kembang sepatu merah menyala. Magnet yang sungguh sulit ditepiskan oleh remaja puber sebaya diriku.

“Ayo ikut, Dik! Kita berkeliling senang-senang ramai-ramai. Ambil saja kausnya itu. Pilih sendiri.”

Ajakan yang sederhana, tanpa jargon-jargon politik, ditebarkan dengan senyum merekah bibir merah mengilat, nyatanya efektif benar. Aku, yang semula sekadar mengantar Tejo, yang memang simpatisan Partai Merah, tahu-tahu sudah ikut berjejal-jejal di dalam truk yang mengangkut kami dari Ngadirejo ke Temanggung. Berpanas-panas, bersorak-sorai selantang-lantangnya, mendendangkan lagu-lagu perjuangan, memekikkan yel-yel dalam bahasa Jawa, “Partai Merah tidak memaksa! Partai Merah tidak memaksa!” Sepanjang siang sampai petang, Temanggung membara.

Aku pulang dengan tubuh berbau apek, letih, dan puas, serasa baru mengalahkan tim lawan dalam pertandingan kasti di persawahan seusai panen. Dan malamnya aku tidur lelap. Berhias mimpi yang indah: di hamparan persawahan yang luas menguning, aku menggumuli penuh gairah seorang gadis bergaun hitam merah. Aku terbangun dengan napas terengah-engah dan celana dalam basah.

Bapak tidak berkomentar apa-apa ketika aku pulang dari kampanye dalam kondisi kusut namun cengar-cengir. Aku senang Bapak tidak suka mengekang ini-itu, dan baru menghentikan langkah anaknya saat dianggap hendak menuju kawasan kurang ajar. Kukira, untuk Pemilu ini pun, Bapak akan memberiku kelonggaran, membebaskanku memilih partai yang kusukai, seturut dengan asas kebebasan yang digembar-gemborkan sepanjang kampanye. Rupanya dugaanku meleset. Tepat pada malam menjelang pencoblosan, Bapak mengajakku berbicara empat mata.

“Bagaimana? Sudah siap untuk pemilihan besok? Sudah mantap apa pilihanmu?”

Aku tersenyum kecut. Kalau Bapak mengajak berbicara serius begini, berarti persoalannya sudah dianggap berada di ranah gawat darurat, tidak bisa leluasa mengikuti kemauanku, tidak boleh main-main lagi. Masa hura-hura pesta demokrasi sudah rampung, kami memasuki tahap menentukan guna menjaga kelangsungan dan kesinambungan pembangunan bangsa dan negara, dan menjauhkan segala bentuk rongrongan atas stabilitas nasional. Aku tahu tugasku adalah membuka telinga lebar-lebar dan manggut-manggut mengaminkan arahan Bapak.

“Asas Pemilu itu bukan hanya LUBER---langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu saja tidak cukup. Kita juga harus memilih dengan akal sehat. Dengan kepala dingin.”

LUBER, tetapi ada “tetapi”-nya. Dan, berarti lebih baik aku tutup mulut saja.

“Kamu mengerti belaka bapakmu ini pegawai negeri sipil alias abdi negara. Bapak menyuapi mulutmu, mulut kakak-kakakmu, ya dari beras pemberian negara. Jadi kita berkepentingan mendukung negara ini tetap stabil. Bebas ya memang bebas, tapi kita tidak bebas dari konsekuensi pilihan kita.”

Melintas dalam benakku, berarti ada partai negara dan ada partai swasta, dan kita harus berjuang sebaik mungkin, agar partai negara terus berjaya, agar periuk nasi tidak terjungkal. Namun, aku menelan pertanyaan itu. Tidak ada gunanya menggugat Bapak. Pernah dengar cerita pakdeku di luar pulau, pemilu diadakan di kantor. Pegawai yang ketahuan tidak memilih Partai Kuning pasti kena batunya. Kariernya dihambat. Pangkatnya tidak kunjung dinaikkan. Dicekik pelan-pelan. Sampai pensiun dengan nelangsa.

“Senang-senang ikut kampanye boleh-boleh saja. Namanya juga anak muda. Namun, kamu tidak perlu repot mengurusi politik. Sekolah saja yang baik biar nanti dapat pekerjaan yang bagus.”

Arahan Bapak betul-betul lebih ganas dan tandas daripada rangkaian ceramah dalam Penataran P4 pola 100 jam. Tiada yang perlu dibantah.

“Jadi, kamu sudah mengerti besok memilih apa?”

“Sudah, Pak.”

“Sudah mantap?”

“Sudah, Pak.”

Pada hari pencoblosan, tanpa pikir panjang aku mencoblos---tentu saja---Partai Kuning. Tanpa gairah. Tiada lagi bayangan senyum merekah Lilis sang primadona. Hanya menyadari, ada hal-hal yang tidak bisa dilawan dari bilik Pemilu. Memilih ini atau memilih itu tidak bakal mengubah apa-apa---atau mungkin malah mengubah segalanya? Sempat juga muncul pertanyaan, kalau memang “rahasia”, bagaimana pilihan kita di dalam bilik bisa ketahuan. Namun, pertanyaan semacam itu lebih baik masuk kotak saja. Arahan Bapak sesungguhnya adalah Pedoman Umum Kebijakan Politik Keluarga yang Disempurnakan, yang sungguh elok buat diikuti dan dituruti demi kesejahteraan hidup yang baik dan benar, yang tertib dan berkeadilan sosial bagi---ya, setidaknya bagi segenap keluargaku.

Maka, segampang aku memutuskan ikut kampanye Partai Merah karena terpikat pesona Lilis, segampang itu pula aku melepaskan kebebasanku memilih demi menuruti nasihat Bapak dan mencoblos Partai Kuning. Ya, untuk apa berlagak sibuk mengurusi politik ketika ada urusan perut yang mesti diprioritaskan? Riwayat kegairahanku dengan politik pun tidak berumur panjang.

(Kutipan dari Arie Saptaji, Temanggung, Yogyakarta, novel ketiga Trilogi Temanggung [Yogyakarta: Pustaka Patria, 2020], h. 9-14. Novel dapat dipesan di Tokopedia: https://www.tokopedia.com/pustakapatria/etalase/trilogi-temanggung)

February 2, 2024

Eksil Memporak-Porandakan Jiwa, Menyayat Hati

Eksil (Lola Amaria, 2022)

Eksil mengikuti kisah para eksil yang terdampar dan tak bisa pulang ke Indonesia pasca-peristiwa Gerakan 30 September. Betul-betul film yang memporak-porandakan jiwa, lebih menyayat hati daripada The Graves of the Fireflies.

Sayangnya, Anda perlu buru-buru jika pengin menontonnya di layar lebar sebelum film ini rontok dari bioskop yang kurang ramah terhadap film "berat" semacam ini. Seorang pengguna X/Twitter di Medan bercerita, "Tadi ada Mbak dan Mas-nya mau beli tiket nonton ‘Eksil’ karena kehabisan tiket ‘Agak Laen.’ Trus Mbak penjaga bioskop-nya dengan sigap nge-info-in, “Kakak kayaknya lebih cocok nonton film horor aja. Ini ‘Eksil’ kayak wawancara dan cerita-cerita gitu.” Monangis.😭" Di Yogya, pada hari pertama ada delapan kali penayangan, pada hari kedua tinggal lima kali. Entah besok.

Di tengah musim kampanye yang masih tetap (atau malah makin) memuakkan kali ini, ada tercetus dalam benak saya, "Duh Gusti, apa sih dosa bangsa ini kok ya kena azab bertubi-tubi, tidak juga punya pemimpin yang betul-betul memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyatnya?" Sepanjang nonton Eksil dengan perasaan campur aduk--gelisah, tercekat haru, menghela napas, geram, tertusuk, mata sering kembeng-kembeng--kayaknya jawaban itu menyelinap: "Inilah salah satu penyebab bangsamu sakit-sakitan. Inilah dosa besar--terbesar?--yang tak kunjung terselesaikan, utang darah yang tak juga diruwat. Makanya, bangsamu lebih sering mendapatkan pemimpin yang menindas rakyatnya sendiri ketimbang menyejahterakannya. Karena kalian tidak pernah benar-benar menyelesaikan perkara dengan Buta Rambut Geni itu." Seorang tokoh di film berkata: Orde Baru tak pernah berlalu, ia cuma berganti baju.

Ketika film usai, saya berkata kepada T, "Itulah Negaramu." Saya melanjutkannya dalam hati, "Bangsat betul Negara ini memperlakukan warganya sendiri!" Warga yang dengar bibir bergetar bernyanyi dan berdamba tentang Indonesia sebagai "tempat akhir menutup mata." Akankah asa bersahaja itu terkabulkan?

Melalui film ini, Anda bakal dapat bekal, siapa saja yang tak pantas mendapatkan suara Anda dalam Pemilu sebentar lagi. Merekalah, orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan itu, yang sepantasnya menjadi eksil. (ars)

January 30, 2024

The Greatest Night in Pop (Bao Nguyen, 2024)

Bikin haru saja. Bikin terkenang-kenang era memble tapi kece 1980-an ketika We Are the World membahana di seluruh dunia, menguatkan kesadaran akan musibah kelaparan di Etiopia. Sebenarnya yang lebih akrab di telinga saya versi tiruan artis-artis Indonesia yang membentuk Suara Persaudaraan, menyanyikan Anak-Anak Terang, lagu karya keroyokan James F. Sundah, Adjie Soetama, BJ Rianto, Addie MS, Imaniar Noorsaid, Lydia Noorsaid, Utha Likumahuwa, dan Chris Manusama. Nyanyi rame-rame jadi tren selama beberapa waktu. Lalu, ketika saya bergabung dengan sebuah gereja karismatik, berapi-api dalam cinta mula-mula, mengejar surga menyingkiri dunia, We Are the World termasuk lagu yang dihantam, tabu didengarkan, biar tidak melunturkan iman. Alasannya? Meskipun bukan seperti lagu-lagu rock satanik, itu lagu, satu, humanis, tidak meninggikan Tuhan, tapi mengagungkan manusia. Dua, itu lagu memelintirkan firman Tuhan. Yesus menolak godaan Iblis di padang gurun untuk mengubah batu menjadi roti, tapi bagian lirik yang dinyanyikan Willie Nelson seenaknya menyatakan: As God has shown us by turning stone to bread. Di luar itu, proyek kemanusiaan tersebut dianggap sok-sokan saja, toh dana terkumpul tak sepenuhnya terkucur ke orang-orang lapar di Afrika, kebanyakan malah disikat oknum-oknum korup.

Cukup lama saya menutup kuping terhadap lagu itu. Sampai pandangan teologis saya soal budaya populer melunak. Sampai era Youtube memudahkan kita mengakses lagu dan video lawas. Saya menyimaknya, dan memasukkannya ke daftar putar Top 40 Lagu Barat di laptop. Tanpa terlalu menghiraukan liriknya, lagu itu menampilkan harmonisasi elok perpaduan belasan warna suara para artisnya, sangat nyaman di telinga, menghangatkan jiwa, mengundang kita ikut bergumam menyenandungkannya. Kalaupun penolakan kolot itu mau diungkit, memang apa salahnya merayakan persaudaraan umat manusia? Soal roti dan batu, catatan Injil menyiratkan bahwa Yesus bukannya tidak mampu, melainkan tidak mau. Beda besar. Bisa saja di kesempatan lain Dia mengubah roti menjadi batu--atau mukjizat lain yang setara dengan itu: air jadi anggur, misalnya. Tapi biarlah itu diurus para teolog profesional. Saya cukup sesekali menyimaknya, khususnya versi video yang lebih hidup dan berpijar. (Belakangan saya juga suka versi cover empat penyanyi Indonesia: Allan, Hana, Novia, dan Yan.)

The Greatest Night in Pop mengajak kita mengikuti proses di balik layar perekaman lagu itu, dengan pemandu utama Lionel Richie. Meskipun secara retrospektif sudah tahu hasil akhirnya, kita tetap ikut tegang deg-degan juga karena nyatanya tidaklah gampang mengumpulkan artis-artis besar dengan berbagai latar dan berbeda-beda kesibukan saat belum ada internet dan WA. Mulai dari tercetusnya ide sampai malam rekaman tak sampai sebulan. Mereka mesti mencari hari, tanggal, dan tempat yang pas karena perekaman mesti dilakukan dalam satu sesi saja. Lagu belum siap, Lionel Richie bekerja sama dengan Michael Jackson, di rumah Michael, diganggu binatang-binatang peliharaan Michael; Stevie Wonder sebenarnya diajak tapi dia telat merespons telepon. Lalu, rekaman demo. Demo digandakan pada kaset (ah, kaset, barang yang kini sudah antik dan langka, jadi latar unik dalam film iklan layanan masyarakat sangat bagus besutan Wim Wenders, Perfect Days). Kaset dan undangan disebarkan. Dan, kita pun menantikan malam puncak itu.

Malam itu, 25 Januari 1985--39 tahun yang lalu!--di sebuah studio di Los Angeles usai pergelaran American Music Award, berkumpullah bintang-bintang pop papan atas, meninggalkan ego mereka di pintu studio, berbaur dengan koleganya, merekam lagu secara sukarela tanpa bayaran untuk sebuah proyek kemanusiaan. Kita tidak hanya mendengarkan cerita, tapi ikut menyimak secara langsung melalui footage-footage dokumentasi. Begini toh suasana saat penyanyi-penyanyi ulung berinteraksi, dengan drama-drama kecil yang menyatukan mereka--Diana Ross meminta tanda tangan Darryl Hall, memperdebatkan "better" atau "brighter," ada penyanyi yang kebanyakan minum anggur, sampai Bob Dylan, dengan suara bariton sengau garang menghipnotis itu, yang ragu kalau-kalau jangkauan vokalnya tidak nyambung. Inilah rupanya yang terjadi di balik video yang hidup dan berpijar itu. "Well, well, well, let's realize that a change can only come when we stand together as one..."

Usai rekaman, ketika orang-orang sudah pergi, Diana Ross masih bertahan di studio. Dia terisak. "I don't want this to be over." Usai nonton, karena We Are the World tidak diputar utuh di film itu, saya memutar videonya di Youtube. Beberapa kali. Saya ingin menahan kehangatan itu selama beberapa waktu.

(Tayang di Netflix)

January 7, 2024

Makan Siang Bareng Kanca Lawas yang Punya Talenta Terpendam dalam Masak-Memasak

Siapa bakal menolak jika seorang kanca lawas mengajak makan bareng menikmati sajian spesial bikinannya sendiri? Ketika saya iseng memajang hasil survei ayam geprek terenak di Yogya comotan dari Twitter/X, Mbak Yekti nongol berkomentar, "Mas, cobain ayam geprekku ya, biar bisa ikutan kompetisi!" Ah, undangan ini sayang untuk dilewatkan.

Semesta mendukung, mumpung cuaca cerah di musim hujan yang terlambat datang, Sabtu (7/1) menjelang makan siang kami--Rina dan saya--meluncur ke "Ayam Bakar & Sambal Gami Oma Jogja" di Perumahan Griya Damai, selatan Pasar Kolombo, Jl. Kaliurang.

Mbak Yekti teman seangkatan di SMA 3 Temanggung, dia A2 (Biologi), saya A1 (Fisika). Meskipun beda kelas, kami bisa lumayan akrab karena jumlah murid satu sekolah memang tak banyak. Kami baru bertemu lagi pada akhir 2016 saat reuni angkatan. Pulangnya, saya tahu tidak mungkin balik ke Yogya naik bus umum, bisa terjebak macet atau malah tidak ada bus sama sekali. Mbak Yekti, yang datang diantar suami, Mas Yatno, berbaik hati memberi saya tumpangan sampai di depan rumah. Saat ini mereka sudah pensiun dan berdomisili di Yogya gara-gara terjebak pandemi, dan menjajal bisnis kuliner kecil-kecilan untuk mengisi waktu.

Mas Yatno menunggu kami di depan gang karena kami sempat kebingungan mengikuti petunjuk Google Maps. Sebentar kemudian Mbak Yekti muncul, mengobrol beberapa waktu, lalu minta izin menghilang ke dapur untuk menyiapkan makanan. Sambil menunggu hidangan, Mas Yatno menceritakan asal mula warung makan mereka dan juga kisah hidupnya.

Mas Yatno pujakesuma (putra Jawa kelahiran Sumatra), lahir dan besar di Medan, sempat kuliah di UPN Yogyakarta, tapi memilih hengkang di tahun kedua karena merasa salah jurusan, gagal di mata kuliah kimia, lalu pindah ke sekolah pelayaran di Semarang. "Saya mau jadi nakhoda," katanya.

Empat tahun kemudian, ia jadi lulusan terbaik, sempat berkeliling dunia, lalu pada 1988 terdampar di Bontang, kerja di pabrik pupuk Kaltim bagian pelabuhan dan distribusi, ketemu dengan Yekti. "Kakak Yekti tidak setuju, maunya menjodohkan adiknya dengan insinyur-insinyur itu. Saya menerabasnya, menyurati ayah Yekti di Temanggung, melamarnya," katanya. Mereka menikah pada 1990.

Insting menulis saya menyala. "Menarik ini dibikin memoar." Saya cuma membatin sambil menyeruput es jeruk segar.

Mbak Yekti mengeluarkan hasil karyanya: dua porsi nasi dan paha ayam bakar bumbu oles spesial, ditemani sambal gami. Masih ada susulan: ayam matah bali dan ayam geprek.

"Waktu awal menikah, saya tidak suka masak," kata Mbak Yekti. Ia sempat kaget dengan selera dan porsi makan suaminya. Mas Yatno mengaku mengerutkan kening ketika istrinya memasak sayur kampung, seperti lodeh, yang kemudian dihangatkan lagi dan dihidangkan lagi. Rina dan saya yang berposisi terbalik--Rina lidah Sumatra, saya lidah Jawa--tertawa. "Sayur nget-ngetan itu enak banget," komentar saya sambil mengacungkan jempol.

Sedikit-sedikit ia lalu belajar memasak, termasuk meminta resep pada mertua, untuk meladeni lidah suami. Pernah ia membikin rendang, ternyata kebanyakan merica. Di waktu lain ia memodifikasi resep tertentu, dan hasilnya ternyata memuaskan. Belakangan, ketika internet memudahkan kita belajar secara online, ia mencoba-coba resep dari situs masak-memasak, dan juga mengotak-atik menurut selera. "Ada juga dia mencicipi masakan tertentu, lalu menirunya, bumbunya ditambah, eh jadinya memang lebih enak," kata Mas Yatno. Saudara dan teman-teman yang merasakan olahannya kebanyakan memberikan jempol. "Tapi saya belum berani jualan saat itu," katanya.

Saat pandemi, mereka tidak bisa balik ke Bontang, berdua saja di Yogya karena anak-anak sudah bekerja dan ada yang sudah berkeluarga di Jakarta, bosan menganggur, Mbak Yekti iseng mau berjualan makanan secara online. "Coba saja," Mas Yatno mendukung. Saatnya mendayagunakan talenta yang selama ini terpendam.

Mereka mengawalinya berdua. Hari pertama belum ada pesanan. Hari kedua baru muncul dering pesanan. Mbak Yekti sempat panik, menyenggol panci, berkelontangan di dapur, dan kelamaan menyiapkan pesanan. Makin lama, tentu saja, makin lancar. Pesanan makin meningkat sampai mereka berdua kewalahan, sampai kemudian mempekerjakan asisten, yang saat ini berjumlah empat orang.

Kami menyimak sambil menikmati aneka sajian ayam. Bumbu rempah ayam bakarnya sedap, ayam matahnya terasa segar, daging ayam gepreknya dimarinasi dulu, baru digoreng tepung, renyah kemriuk jadinya. Satu menu yang paling bikin penasaran: sambal gami. "Ini sambal khas Bontang. Gami sebenarnya artinya sambal. Jadi, sambal gami ya sambal sambal," kata Mas Yatno. Gami tersaji dalam cobek panas, minyaknya masih meletup-letup mendidih, pedas-asam-manis panas kemranyas. Gami inilah yang membuat saya nekat memesan nasi porsi kedua.

Laman Instagram mereka kurang aktif, tapi penjualan lewat GoFood berjalan bagus. Sebagian pelanggan kepengin makan di tempat, dan kaget mendapati warung makan ini bertempat di rumah berteras tak begitu luas. Baru belakangan Mas Yatno menyediakan dua meja kecil dengan empat kursi. Seorang bos suka membawa tamu ke situ, berganti-ganti, paham dia tidak bisa langsung membawa banyak orang. Pernah ada rombongan sebanyak 30 orang, dan mereka pun menikmati hidangan di tikar lesehan yang digelar dadakan.

Kami termasuk yang beruntung dijamu di teras kecil itu. Kecil, tapi sangat rapi, resik, dan sejuk, mirip kebun rahasia, dikelilingi tanaman daun menghijau, anggrek-anggrek yang bergelantungan, plus hiburan kicau kenari, sedangkan dinding sisi selatan dipasangi cermin, membuat ruang terasa lebih lapang. Nyaman betul untuk ngobrol akrab, dan bikin makan tambah lahap.

December 31, 2023

My Top 10 Favorite Films & Series of 2023

10

Autobiography (Makbul Mubarak)

Endingnya, menurut saya, keseleo. Mungkin mau menunjukkan gejala khas negeri ini: kongkalikong tentara dan polisi menutupi kasus demi kepentingan yang konon lebih besar. Tapi, apa keuntungan mereka akur "memelihara" Rakib? (Hehe, bikin Top 10 kok ya masih nyinyir).

9

Asteroid City (Wes Anderson)

Variety memasukkannya ke dalam daftar film terburuk. Are you dumb or something? Moron!

8

The Caine Mutiny Court-Martial (William Friedkin)

Di luar adegan penutup yang menohok, rangkaian adegan hanya berlangsung di ruang sidang, tanpa flashback, tapi, dengan sudut pengambilan gambar dan editing yang jitu serta runtunan dialog tajam, sukses memukau penonton menyimak perkembangan karakter dan penyingkapan kasus. Lebih kuat dari dua drama persidangan lainnya: Anatomy of a Fall dan The Burial.

7

Nanpakal Nerathu Mayakkam (Lijo Jose Pellissery)

Tidur siang tak bakal sama lagi setelah nonton film ini. Mammootty's brilliant.

6

Pesantren (Shalahuddin Siregar)

Film 2019, dokumenter fly on the wall intim dan bersahaja tentang Pondok Kebon Jambu Al-Islamy, beredar secara gerilya, beruntung saya bisa menontonnya di bioskop Januari lalu. Adegan pembuka dan penutupnya meringkas pesan dengan elok: praktik ibadah adalah ziarah yang bergerak dari doa di ruang privat (kesalehan pribadi) menuju perayaan di ruang publik (kesalehan sosial).

5

Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese)

Lupakan debat copras-capres. Tonton film ini untuk dapat bekal pertimbangan dan cermin kelakuan rezim sini meniru pamannya di sono.

4

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson, Kemp Powers)

Bikin sekuel superhero tuh kayak gini: makin menawan: makin keren jelajah visualnya, makin asyik eksplorasi karakter dan dunianya.

3

Jatuh Cinta Seperti di Film-Film (Yandy Laurens)

Seharusnya berjudul Jatuh Cinta (Tidak) Seperti di Film-Film (Indonesia). Nirina's a gem.

2

Barbie (Greta Gerwig)

Paradise lost paradise regained dalam bingkai keperempuanan. "Engkau cantik sekali!"

1

Oppenheimer (Christopher Nolan)

Pilihan Nolan tidak memperlihatkan pihak Jepang memperkuat alasan proyek penciptaan bom atom: bukan kebencian, tetapi ketidakpedulian akan liyan: anggapan bahwa bangsa lain nun jauh di sana itu tidak ada atau bukan sesama manusia. Anatomy of a Death, the Destroyer of Worlds.

MY TOP 10

FAVORITE SERIES OF 2023

1. Succession

2. The Bear

3. Slow Horses

4. Barry

5. All Creatures Great and Small

6. Ted Lasso

7. Poker Face

8. The Last of Us

9. The Righteous Gemstones

10. Only Murders in the Building

October 27, 2023

Orang Kristen dan Bangsa Israel: Sebuah Refleksi Pribadi

Jesus weeping over Jerusalem (Evangelistary of Otto III) - Wikimedia Commons

Jesus weeping over Jerusalem (Evangelistary of Otto III) - Wikimedia Commons

Orang Kristen mengetahui rencana agung Allah bagi dunia ini bukan dengan melihat apa yangterjadi kepada bangsa Israel, melainkan dengan melihat Yesus Kristus.

Orang Kristentidak serta-merta mendukung apa pun aksi negara Israel sebagaimana kita tidak begitusaja mendukung setiap perbuatan bangsa Israel yang tercatat di dalam Kita Suci;karena itu, orang Kristen juga tidak menilai aksi-aksi negara Israel saat ini berdasarkannubuatan yang tidak relevan dan dicocok-cocokkan, melainkan berdasarkan standarPerjanjian Baru: hukum kasih dan buah Roh serta Matius 25:31-46.

Orang Kristenmenyadari bahwa, di dalam Kristus, Tanah Suci atau Tanah Perjanjian itu tidak lagiberkaitan dengan wilayah geografis bangsa Israel, melainkan mencakup wilayahKerajaan Allah, suatu kerajaan rohani dan kerajaan kebenaran, yang terus meluassampai ke ujung bumi (Yohanes 4:21-24; Kisah Para Rasul 1:8).

Orang Kristentidak menanti-nantikan bangsa Israel sukses membangun kembali Bait Allah diYerusalem, melainkan menanti-nantikan bangsa Israel menyambut dan menerimaYesus Kristus sebagai Juru Selamat mereka, bergabung dengan Jemaat-Nya,bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain menjadi batu-batu hidup yang dipakaiuntuk membangun Rumah Allah yang rohani.

Orang Kristentidak menantikan kedatangan Yesus yang kedua berdasarkan apa yang terjadikepada bangsa Israel, melainkan berdasarkan apa yang terjadi kepada Jemaat: bagaimanaJemaat bertumbuh menjadi Mempelai Perempuan Kristus yang cemerlang, kudus, dantidak bercela. *** (ARS)

October 13, 2023

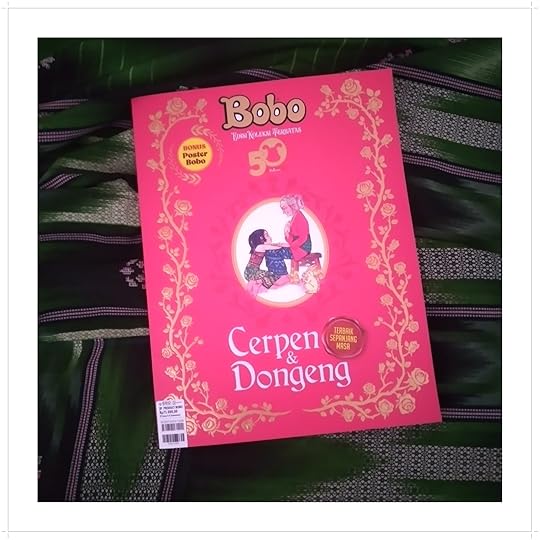

Edisi Koleksi Terbatas 50 Tahun Majalah Bobo Cerpen & Dongeng: Benarkah “Terbaik Sepanjang Masa”?

“Cerpen dandongeng ini dipilih berdasarkan karya penulis favorit pembaca Majalah Bobo danmewakili era sepanjang 50 tahun Majalah Bobo,” tulis David Togatorop, Editor inChief Majalah Bobo, dalam kata pengantar untuk Edisi Koleksi Terbatas 50 TahunMajalah Bobo Cerpen & Dongeng.

Edisikhusus yang baru beredar pada minggu kedua Oktober 2023 ini tampil secara mewah,dengan sampul tebal berspot UV dan emboss warna emas serta, yang paling menyitaperhatian saya, dibubuhi tagline “Terbaik Sepanjang Masa”. Saya tertarik untukmenilik sejauh mana tim redaksi Majalah Bobo bersungguh-sungguh untuk memenuhiklaim tersebut.

Saya tidakakan menyorotinya secara kualitas, apakah cerpen dan dongeng yang tersajibenar-benar yang “Terbaik” di antara yang pernah dimuat di Majalah Bobo, karenasaya tidak memiliki kapasitas untuk itu. Mestinya redaksilah yang menjelaskandasar pemilihan dan penyematan kategori “Terbaik” tersebut. Sayang sekali, redaksitidak memaparkannya.

Karena itu,saya akan meneliti secara kuantitas, sejauh mana cerpen dan dongeng dalamkoleksi ini mewakili gambaran “Sepanjang Masa”, yang tentu saja mengacu pada 50tahun perjalanan Majalah Bobo sejak terbit perdana pada 14 April 1973.

EdisiKoleksi Terbatas ini menampilkan 27 cerpen dan 23 dongeng. Redaksi tidakmenjelaskan perbedaan antara cerpen dan dongeng. Berdasarkan pengamatansekilas, cerpen adalah cerita berlatar kontemporer, menampilkan kisah-kisahrealistis yang selaras dengan pengalaman keseharian anak-anak. Adapun dongengadalah cerita-cerita imajinatif berlatar masa lalu atau dunia khayal.

Dengan adanya50 cerita, saya membayangkan, setiap tahun bakal diwakili oleh satu cerita yangdianggap terbaik. Betapa seru dan asyik, dan sebuah koleksi yang sungguh berharga!

Benarkahdemikian? Nyatanya, edisi ini hanya menampilkan cerita dari 18 tahun, denganrincian sebagai berikut: 1983 (1 cerita), 1985 (1 cerita), 1986 (3 cerita), 1987(2 cerita), 1988 (1 cerita), 1989 (2 cerita), 1990 (4 cerita), 1991 (8 cerita),1992 (1 cerita), 1993 (5 cerita), 1994 (7 cerita), 1995 (3 cerita), 1996 (5cerita), 1997 (1 cerita), 1998 (1 cerita), 2000 (2 cerita), 2002 (1 cerita),dan 2003 (2 cerita).

Berarti,hanya 36% tahun yang terwakili dari masa terbit 50 tahun. Tahun 1991 palingbanyak wakilnya, yaitu 8 cerita. Apakah pada tahun itu cerpen dan dongeng di MajalahBobo tengah mencapai puncak kualitasnya? Entahlah, tidak ada penjelasan lebihlanjut dari redaksi.

Biladiperinci menurut dekade, penyebarannya sebagai berikut: Dekade Pertama (1973 –1982) = kosong; Dekade Kedua (1983 – 1992) = 23 cerita; Dekade Ketiga (1993 –2002) = 25 cerita; Dekade Keempat (2003 – 2012) = 2 cerita; Dekade Kelima (2013– 2022) = kosong. Penyebaran sangat jelas terlihat njomplang, tidak merata dantidak seimbang.

Bagaimanapula dari aspek penulisnya? Edisi ini hanya menampilkan cerita karya enampenulis, dengan rincian sebagai berikut: Anita Ratnayanti (2 cerita), CIS (1cerita), Lena D. (14 cerita), Ny. Widya Suwarna (10 cerita), V. Wisnuwardhana(1 cerita), dan Vanda Parengkuan (22 cerita).

Selama 50tahun penerbitan, Majalah Bobo hanya melahirkan enam “penulis favorit pembaca”?Sulit dipercaya. Apakah mereka ini benar-benar penulis favorit pilihan pembaca—melaluisurvei atau angket, misalnya? Kalaupun hanya enam penulis, masakan ada dua penulisfavorit yang hanya diwakili oleh satu cerita karyanya, sedangkan seorangpenulis mendominasi dengan 22 (44%) cerita?

Lagi-lagi,suatu penyebaran yang tidak seimbang. Mestinya makin banyak penulis makinmeriah, dan pembaca mendapatkan kesempatan untuk mengenang lebih banyak namayang pernah memperkaya dunia imajinasi mereka.

Redaksimemberikan catatan: “Semua teks dan ilustrasi yang diterbitkan telah melaluiupaya redaksi dalam menghubungi penulis dan ilustrator bersangkutan.” Dengansajian karya dan penulis yang tidak seimbang tadi, catatan ini menimbulkanpertanyaan.

Pertama,apakah arsip dan dokumentasi Majalah Bobo, baik dalam hal naskah cerita maupundata kontak penulis, tidak lengkap? Jika demikian, cukup bisa dimaklumi bahwaredaksi kesulitan menemukan cerita dari dekade pertama. Namun, mengapa karyadari dua dekade terakhir malah nyaris kosong melompong, hanya diwakili duacerita dari tahun 2003? Bukankah semestinya dokumentasi naskah lebih mudahdiakses dan para penulisnya lebih mudah dihubungi?

Atau, kedua,hal ini hanya menunjukkan bahwa tim redaksi kurang bersungguh-sungguh untukmembuktikan klaimnya sendiri, sekadar mengejar target terbit dengan pokoknya mengumpulkan50 cerita? Klaim “Terbaik Sepanjang Masa” jadi terlalu megah. Soal “Terbaik”,redaksi sama sekali tidak memberikan penjelasan. Soal “Sepanjang Masa”, redaksigagal menampilkan wakil cerita dari setiap tahun penerbitan dan gagal pula memperlihatkankeragaman penulis yang karyanya pernah menghiasi Majalah Bobo.

Sangat disayangkan,pembaca kehilangan kesempatan untuk melacak perkembangan cerpen dan dongeng sertapenulis cerita Majalah Bobo dari tahun ke tahun sepanjang 50 tahunpenerbitannya. ***

July 18, 2023

Horor Malah Jadi Komedi

Malam Satu Suro(Sisworo Gautama Putra, 1988)

Menyambut tahun baru Jawa, saya menyempatkan nonton film horor era Orde Baru, Malam Satu Suro. Ternyata tidak seseram yang saya bayangkan, malah banyak lucunya: mulai dari geli sampai betul-betul ngakak.

Garis besar ceritanya: Suketi alias Sundel Bolong dibangkitkan dari kematian dan diangkat anak oleh Ki Rengga. Bardo, pemburu dari Jakarta (ehem), meminang Suketi dan mereka pun menikah pada malam yang jadi judul film ini. Ada orang jahat yang tidak senang melihat kebahagiaan keluarga Bardo. Mereka menyerang Suketi dan membikinnya jadi Sundel Bolong lagi. Sundel Bolong membalas dendam, menghabisi orang-orang jahat itu. Cunthel. (Kalau baca sinopsis di Wikipedia, seluruh kelokan cerita dibeberkan semua.)

Nonton film ini, sceara kemasan seperti teater tradisional (ketoprak, ludruk, wayang orang, atau pentas Srimulat di teve saat mereka menampilkan cerita horor), tentu dengan penggarapan yang lebih sinematis dan berbagai efek spesial yang sangat pe-de pada zamannya.

Jalan cerita yang konyol jangan terlalu dipusingkan, toh maksudnya memang mendongengi kita dengan ujung pesan moral/pesan sosial yang hitam-putih. Dialog yang kaku juga sekadar menjelaskan situasi (latar belakang Suketi, misalnya), nyaris tak ada yang berupa pertukaran pemikiran atau perbantahan. Dan, benar saja, dengan tidak menghiraukan logika cerita, film ini bikin betah juga, dan saya menemukan beberapa detail yang asyik.

* Nama "Suketi" dikotakan menjadi "Uke". Amboi!

* Buyar sudah imajinasi saya tentang "Selamat Malam", lagu ciptaan Vina Panduwinata yang dinyanyikannya sendiri sebagai penutup album Cium Pipiku (1987)! Lagu ini berkelebat sebanyak tiga kali sepanjang film, yang pertama nyaris satu lagu utuh mengiringi montase yang menggambarkan kebahagian keluarga Bardo dan Suketi, bisa jadi video klip tersendiri. Kini, kalau dengar lagi lagu itu, bakal terbayang-bayang wajah Sundel Bolong dengan sepasang mata hitam dan rambut panjang njebombok.

* Meskipun kekonyolan dan keabsurdan jalan cerita sudah jadi komedi tersendiri, film ini menempatkan secara khusus dua adegan pemancing tawa yang nyaris tak berhubungan dengan jalan cerita, mirip gara-gara dalam pentas wayang orang. Yang pertama melibatkan bakul bakpao, yang kedua mempersilakan Bokir me-lip sync "Tembok Derita"-nya Asmin Cayder, dengan tata produksi yang tak kalah dari Chandra Kirana-nya Mbak Diah Iskandar di TVRI, sampai memunculkan Superman segala. Tampil dalam adegan itu, nama Boris dan Dorman Borisman (dengan adegan ikonik bareng ular) muncul besar di poster film. Rupanya, selain Suzanna sendiri, mereka dianggap magnet untuk menarik minat penonton.

* Sebelum adegan gara-gara tadi, tersaji sebuah adegan penuh patos: Sundel Bolong menggali kubur putrinya, menimang jasadnya, memasukkannya ke dalam peti mati, dan menyeret peti mati itu, seperti Panji Tengkorak. Sundel Bolong pun siap menjalankan terornya.

* Entah kenapa saya senang melihat Sundel Bolong menjalankan aksi balas dendamnya seorang diri (salah satunya melibatkan boneka beruang dan sempat-sempatnya pula Mbak Sun menempelkan tulisan "Orang Ini Di Obral"--dengan di terpisah, Mbak Sun belum belajar dari Ivan Lanin). Suami, polisi, dan bahkan Ki Renggo cukup jadi penonton yang terlongong-longong.

* Saya ngakak ketika Sundel Bolong memberikan pesan terakhir kepada Rio, anak laki-lakinya (film menjelaskan: anak Bardo dan Suketi bukan jadi-jadian, tapi anak beneran wkwkwk, padahal bagus lho kalau dieskplorasi dalam film tersendiri). Pesan khas ibu-ibu PKK!

* Frasa "Sombong amat!" ternyata muncul juga di sini, tetapi tentu saja kalah terkenal dari versi Mandra yang jadi meme itu.

* Film ini sama sekali tidak menjelaskan makna sakral "malam satu Suro", hanya menggunakannya sebagai latar waktu pernikahan Suketi dan Bardo.

* Film ini tersedia dalam versi restorasi berdurasi 1.19.29 di Disney+ Hotstar. Ada pula versi awal dengan kualitas gambar yang lebih jelek, tetapi durasinya utuh 1.23.49 (antara lain di Daily Motion). Artinya, ada selisih: 4.20. Adegan yang sudah lolos sensor pada 1988 nyatanya masih dikerat untuk masa kini. Pesan moralnya: sensor film saat ini lebih holier-than-thou daripada di masa Orde Baru.

Selamat menyambut Tahun Baru Jawa di tengah bedhidhing yang menggigilkan. "Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti!" kata Ki Rengga.

Malam Satu Suro (Sisworo Gautama Putra, 1988)

Menyambut tahun baru Jawa, saya menyempatkan nonton film horor era Orde Baru, Malam Satu Suro. Ternyata tidak seseram yang saya bayangkan, malah banyak lucunya: mulai dari geli sampai betul-betul ngakak.

Garis besar ceritanya: Suketi alias Sundel Bolong dibangkitkan dari kematian dan diangkat anak oleh Ki Rengga. Bardo, pemburu dari Jakarta (ehem), meminang Suketi dan mereka pun menikah pada malam yang jadi judul film ini. Ada orang jahat yang tidak senang melihat kebahagiaan keluarga Bardo. Mereka menyerang Suketi dan membikinnya jadi Sundel Bolong lagi. Sundel Bolong membalas dendam, menghabisi orang-orang jahat itu. Cunthel. (Kalau baca sinopsis di Wikipedia, seluruh kelokan cerita dibeberkan semua.)

Nonton film ini, sceara kemasan seperti teater tradisional (ketoprak, ludruk, wayang orang, atau pentas Srimulat di teve saat mereka menampilkan cerita horor), tentu dengan penggarapan yang lebih sinematis dan berbagai efek spesial yang sangat pe-de pada zamannya.

Jalan cerita yang konyol jangan terlalu dipusingkan, toh maksudnya memang mendongengi kita dengan ujung pesan moral/pesan sosial yang hitam-putih. Dialog yang kaku juga sekadar menjelaskan situasi (latar belakang Suketi, misalnya), nyaris tak ada yang berupa pertukaran pemikiran atau perbantahan. Dan, benar saja, dengan tidak menghiraukan logika cerita, film ini bikin betah juga, dan saya menemukan beberapa detail yang asyik.

* Nama "Suketi" dikotakan menjadi "Uke". Amboi!

* Buyar sudah imajinasi saya tentang "Selamat Malam", lagu ciptaan Vina Panduwinata yang dinyanyikannya sendiri sebagai penutup album Cium Pipiku (1987)! Lagu ini berkelebat sebanyak tiga kali sepanjang film, yang pertama nyaris satu lagu utuh mengiringi montase yang menggambarkan kebahagian keluarga Bardo dan Suketi, bisa jadi video klip tersendiri. Kini, kalau dengar lagi lagu itu, bakal terbayang-bayang wajah Sundel Bolong dengan sepasang mata hitam dan rambut panjang njebombok.

* Meskipun kekonyolan dan keabsurdan jalan cerita sudah jadi komedi tersendiri, film ini menempatkan secara khusus dua adegan pemancing tawa yang nyaris tak berhubungan dengan jalan cerita, mirip gara-gara dalam pentas wayang orang. Yang pertama melibatkan bakul bakpao, yang kedua mempersilakan Bokir me-lip sync "Tembok Derita"-nya Asmin Cayder, dengan tata produksi yang tak kalah dari Chandra Kirana-nya Mbak Diah Iskandar di TVRI, sampai memunculkan Superman segala. Tampil dalam adegan itu, nama Boris dan Dorman Borisman (dengan adegan ikonik bareng ular) muncul besar di poster film. Rupanya, selain Suzanna sendiri, mereka dianggap magnet untuk menarik minat penonton.

* Sebelum adegan gara-gara tadi, tersaji sebuah adegan penuh patos: Sundel Bolong menggali kubur putrinya, menimang jasadnya, memasukkannya ke dalam peti mati, dan menyeret peti mati itu, seperti Panji Tengkorak. Sundel Bolong pun siap menjalankan terornya.

* Entah kenapa saya senang melihat Sundel Bolong menjalankan aksi balas dendamnya seorang diri (salah satunya melibatkan boneka beruang dan sempat-sempatnya pula Mbak Sun menempelkan tulisan "Orang Ini Di Obral"--dengan di terpisah, Mbak Sun belum belajar dari Ivan Lanin). Suami, polisi, dan bahkan Ki Renggo cukup jadi penonton yang terlongong-longong.

* Saya ngakak ketika Sundel Bolong memberikan pesan terakhir kepada Rio, anak laki-lakinya (film menjelaskan: anak Bardo dan Suketi bukan jadi-jadian, tapi anak beneran wkwkwk, padahal bagus lho kalau dieskplorasi dalam film tersendiri). Pesan khas ibu-ibu PKK!

* Frasa "Sombong amat!" ternyata muncul juga di sini, tetapi tentu saja kalah terkenal dari versi Mandra yang jadi meme itu.

* Film ini sama sekali tidak menjelaskan makna sakral "malam satu Suro", hanya menggunakannya sebagai latar waktu pernikahan Suketi dan Bardo.

* Film ini tersedia dalam versi restorasi berdurasi 1.19.29 di Disney+ Hotstar. Ada pula versi awal dengan kualitas gambar yang lebih jelek, tetapi durasinya utuh 1.23.49 (antara lain di Daily Motion). Artinya, ada selisih: 4.20. Adegan yang sudah lolos sensor pada 1988 nyatanya masih dikerat untuk masa kini. Pesan moralnya: sensor film saat ini lebih holier-than-thou daripada di masa Orde Baru.

Selamat menyambut Tahun Baru Jawa di tengah bedhidhing yang menggigilkan. "Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti!" kata Ki Rengga.